ウレタン防水とは?? ウレタン‐関東

2021/09/27

【徹底解説】ウレタン防水とは?仕組み・メリット・デメリット・費用相場を分かりやすく紹介

建物を雨漏りから守る上で欠かせない「防水工事」です。その中でも特に普及している工法の一つに「ウレタン防水」があります。しかし、「ウレタン防水とは具体的にどんなもの?」「他の防水方法とどう違うの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、プロの視点からウレタン防水の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、そして費用相場までを徹底的に解説します。

ウレタン防水とは?基本的な仕組みと特徴

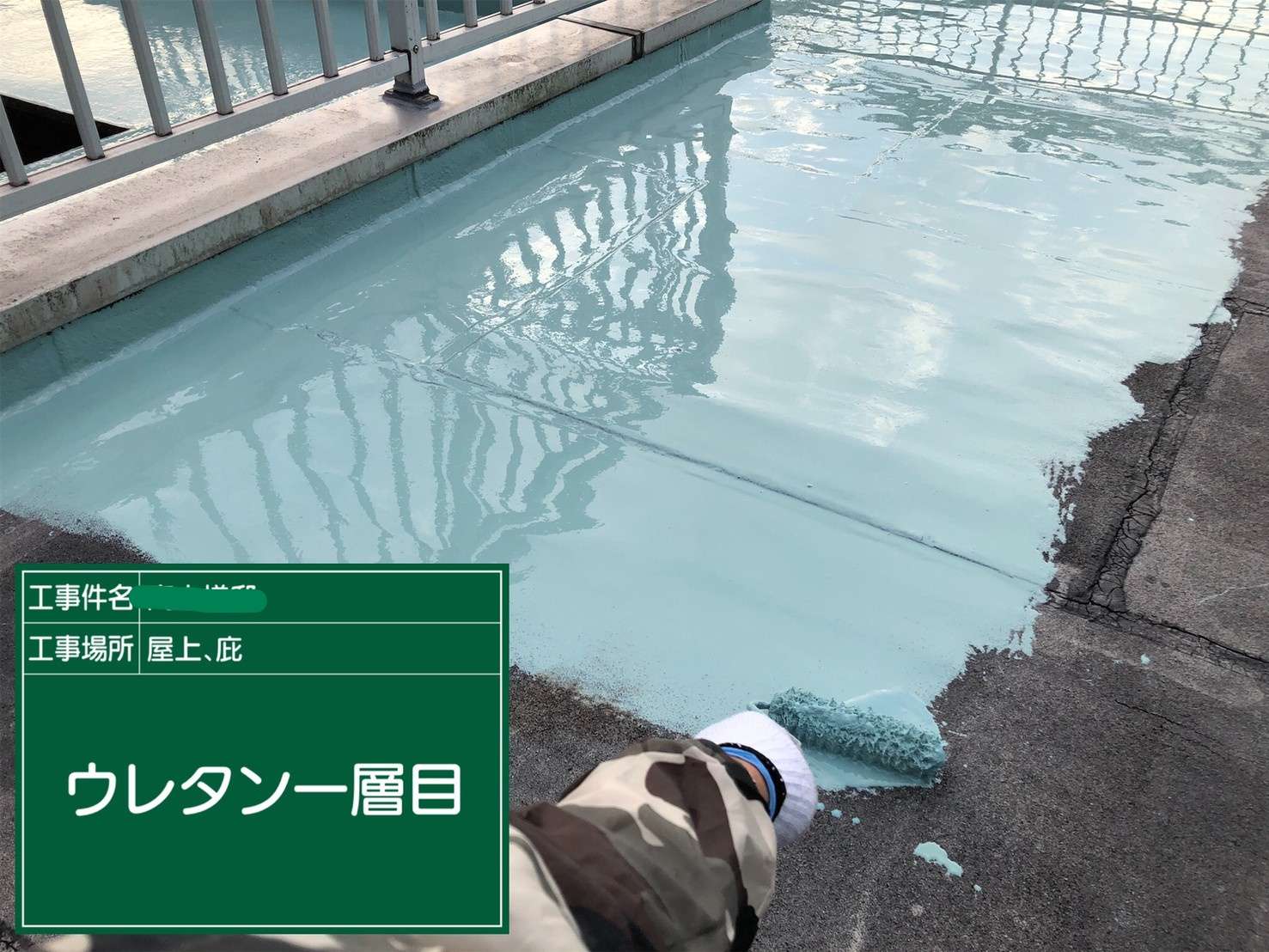

ウレタン防水とは、液状のウレタン樹脂を塗り重ねて、弾力性のある防水層を形成する工法です。

専門的には「塗膜防水」の一種に分類されます。この液状のウレタン樹脂は、空気中の湿気や硬化剤と反応して固まり、ゴムのような弾力を持つ強靭な膜になります。

この膜が建物の表面を覆うことで、雨水などの侵入を防ぎ、防水機能を発揮します。

ウレタン防水の最大の特徴は、液状であるため、複雑な形状の箇所や凹凸がある場所にも継ぎ目のない防水層を作れる点です。

ベランダやバルコニー、屋上、階段など、様々な場所に適用できます。また、比較的軽い材料であるため、建物への負担が少ないのも特徴の一つです。

施工は主に手作業で行われ、下地処理を行った後、プライマー(下塗り材)を塗布し、その上からウレタン樹脂を複数回塗り重ねて規定の厚みを確保します。

最後に、防水層を紫外線から保護し、美観を保つためのトップコートを塗って仕上げとなります。この一連の工程を経て、強固で耐久性のある防水層が完成します。

ウレタン防水は、その柔軟性と施工のしやすさから、改修工事においても広く採用されています。既存の防水層の種類によっては、撤去せずにそのまま重ね塗りできるケースもあり、工期短縮や費用削減につながることもあります。

しかし、適切な厚みを確保したり、均一な膜を作るには職人の高い技術が必要とされます。この工法の基本的な仕組みを理解することは、後のメリット・デメリットや費用相場を考える上で非常に重要となります。

ウレタン防水のメリット|なぜ多くの場所で使われるのか?

ウレタン防水が多くの建物や場所で採用されているのには、いくつかの明確なメリットがあるからです。

主なメリットは以下の通りです。

密着性が高く、継ぎ目のない防水層ができる:

液状のため、複雑な形状や凹凸部にも隙間なく密着し、水の浸入経路となる継ぎ目がありません。高い防水性能を発揮します。

伸縮性・追従性が高い:

ゴムのような弾力性で建物の微細な動きに追従し、ひび割れが発生しにくいため、長期にわたり防水性能を維持できます。

比較的コストが抑えられる:

他の防水工法と比較して材料費や施工費が安価な傾向にあり、初期費用を抑えたい場合に適しています。重ね塗りによるコスト削減も可能です。

メンテナンスがしやすい:

劣化した場合でも、重ね塗りによる補修や改修が可能なケースが多く、大がかりな工事になりにくいです。

これらのメリットから、ウレタン防水は戸建て住宅のベランダからマンションの廊下、屋上など、幅広い場所で選ばれています。

ウレタン防水のデメリットと注意点

ウレタン防水には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意しておきたい点も存在します。

以下に主なデメリットと注意点を挙げます。

乾燥・硬化に時間がかかる:

完全に固まるまで数日要するため、施工期間中は天候に左右されやすく、工期が長くなる傾向があります。

職人の技量に左右されやすい:

手作業のため、塗布量や膜厚、均一性などが職人の熟練度によって品質が大きく変わります。

下地の湿気でふくれる可能性がある:

防水層に通気性がほとんどないため、下地に湿気が含まれていると「ふくれ」が発生するリスクがあります。(通気緩衝工法や下地乾燥が重要です)

トップコートが紫外線で劣化しやすい:

防水層本体を保護するトップコートは紫外線によって劣化するため、定期的な塗り替え(約5年目安)が必要です。

これらのデメリットや注意点を理解した上で、ウレタン防水を選ぶかどうかの判断や、適切な施工業者選びを行うことが重要です。

ウレタン防水の工法と種類

ウレタン防水には、主に二つの代表的な工法があります。それぞれの特徴と適した場所を理解することで、より適切な工法を選ぶことができます。

密着工法は、下地に直接ウレタン樹脂を塗布する工法です。

下地と防水層が密着するため、工程がシンプルでコストも抑えやすいメリットがあります。ただし、下地の状態が悪い場所や湿気が多い場所では、ふくれやひび割れが発生しやすいリスクがあります。

比較的きれいな下地や、動きが少ない箇所に適しています。

通気緩衝工法は、下地と防水層の間に通気性のあるシートを敷き込む工法です。

このシートと脱気筒によって下地の湿気を逃がすため、ふくれを防ぐことができます。

また、下地の動きが防水層に伝わりにくくなるため、ひび割れのリスクも軽減されます。密着工法よりコストはかかりますが、下地の状態が悪い場合や、広い面積で湿気の影響を受けやすい場所に適しています。

ウレタン樹脂自体にも、溶剤を含む「溶剤系」と溶剤を含まない「無溶剤系」などいくつかの種類があります。

溶剤系は乾燥が早い反面臭気が強いですが、無溶剤系は臭いが少なく住宅地などに適しています。

施工箇所の状態や環境、予算などを考慮して適切な工法や材料を選ぶことが、高品質なウレタン防水を実現する上で非常に重要となります。

ウレタン防水にかかる費用相場

ウレタン防水工事を検討する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。費用は施工面積、工法、下地の状態、使用材料、業者によって大きく変動します。

一般的な費用相場としては、1平方メートルあたり5,000円から10,000円程度が目安となります。これは材料費と施工費を含んだ金額です。

これに加えて、以下のような様々な付帯工事費用が発生することが一般的です。

- 既存防水層・塗膜の撤去費用、産廃処理費用

- 下地補修費用(ひび割れ補修など)

- 笠木や手すり壁の防水処理費用

- ドレン(排水口)の改修費用

- 脱気筒の設置費用(通気緩衝工法の場合)

- 高圧洗浄などの清掃費用

- 足場設置費用(必要な場合)

これらの付帯工事費用を含めると、総額は相場価格からさらに上乗せされることになります。工法別では、密着工法の方が通気緩衝工法よりも安価な傾向があります。

正確な費用を知るためには、複数の専門業者から見積もりを取ることが最も重要です。

見積もり内容をよく確認し、不明な点は質問するなど、納得した上で契約しましょう。

安さだけで判断せず、施工実績や保証内容も考慮して信頼できる業者を選ぶことが大切です。

まとめ

この記事では、ウレタン防水について、その基本的な仕組みからメリット、デメリット、そして費用相場までを詳しく解説しました。

ウレタン防水は、液状のウレタン樹脂を塗り重ねて継ぎ目のない弾力性のある防水層を作る、非常にポピュラーな工法です。

主なメリットは、複雑な形状にも対応できる密着性、建物の動きに追従できる伸縮性、比較的コストを抑えられる点です。

一方で、注意すべき点としては、乾燥・硬化に時間がかかること、職人の技量に左右されやすいこと、下地の湿気によるふくれのリスク、そしてトップコートの定期的なメンテナンスが必要であることなどが挙げられます。

ウレタン防水の費用は、面積や工法、下地の状態などによって変動しますが、目安は1平方メートルあたり5,000円~10,000円程度に各種付帯工事費が加算されます。

ウレタン防水は、正しく施工され、適切なメンテナンスを行えば、長期にわたり建物を雨漏りから守ってくれる信頼性の高い防水工法です。その性能を最大限に引き出すためには、ウレタン防水の特性を理解し、建物の状態に最適な工法・材料を選択し、信頼できる専門業者に依頼することが不可欠です。

ご自身の建物の防水についてお悩みであれば、まずは複数の防水専門業者に相談し、現地調査と見積もりを依頼することをおすすめします。この記事の情報が、皆様の防水工事選びの一助となれば幸いです。

新東亜工業は、総合工事店としてほぼ全ての工事を自社職人による一貫施工で対応していますので、施工費用に上乗せされる余分な下請け費を

全てカットできます。規模が大きく、費用面での負担が大きい修繕工事だからこそ中間マージンゼロの効果は大きく、見積価格に大きな違いを生み出します。

自社施工のメリットは費用面だけではなく、施工スピードや品質面にも表れます。幾つもの施工会社が関わっている場合には、現場からの情報が管理者やそれぞれの

会社の職長、職人を経てやり取りされるため、解決までに時間がかかるばかりか、正確に伝わらないということが起こり得ます。そのようなリスクを避けるために施工を

全て内製化しており、職人同士のしっかりとした連携体制によって、新たに生じる問題や変更点、お客様からのご要望などがスムーズ且つ正確に伝達されます。

修繕をご検討されてましたらお気軽にご相談ください!

☆☆工事担当者が現地にて詳しく調査させて頂きます。☆☆

現地調査、お見積りは無料にてさせて頂きます。

まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。