改修用ドレンについて! 防水-神奈川

2021/07/05

雨漏りや排水不良の修繕において欠かせない部材のひとつが「改修用ドレン」です。とくに屋上やベランダなどの防水工事では、既存の排水口が劣化していたり、防水層との密着が不十分になっているケースが多く見られます。適切な排水が行われないまま放置すると、内部構造へのダメージやカビの発生など、建物全体の寿命に悪影響を及ぼします。この記事では、改修用ドレンの基本的な役割から、設置のタイミング、選び方、施工時の注意点までを詳しく解説します。

改修用ドレンとは?その役割と基本構造

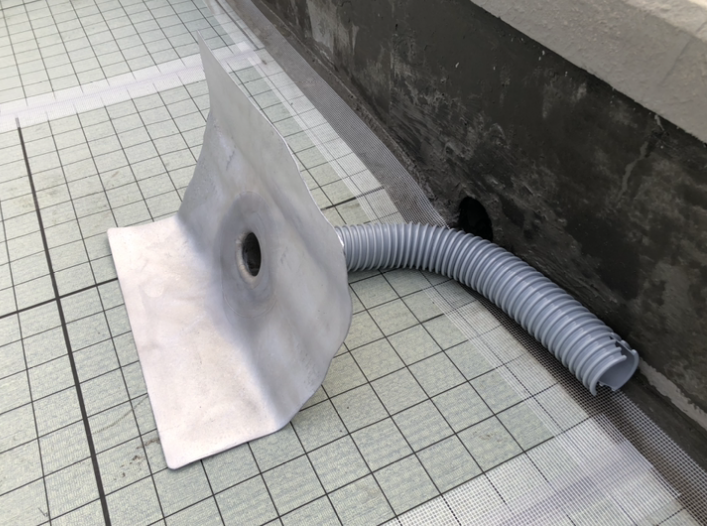

改修用ドレンは、既存の排水ドレンの上から被せて設置するリフォーム用の排水パーツです。劣化したドレンを取り除くことなく、新しい排水経路を確保できる点が大きなメリットで、工期やコストを抑えながら確実な改修を実現できます。

既設ドレンとの違い

新築時に設置されるドレンは構造体に埋設されており、取り替えには大掛かりな工事が必要です。一方、改修用ドレンは上から差し込む設置が可能なため、既存構造を維持しながら補修が行えます。

排水トラブルの原因

排水ドレンの劣化や、長年のゴミ詰まり、防水層との浮きが原因で雨漏りを引き起こすことがあります。排水経路に少しでも障害があれば、雨水が溜まりやすくなり、室内への浸水リスクが高まります。

基本構造

ドレンキャップと接続口、防水層との接着部などで構成されるほか、取り付け口にゴムパッキンを備えたタイプもあり、水密性の確保に優れています。素材にはステンレスや塩ビが主に使用され、設置箇所や防水材との相性に応じて使い分けます。

改修用ドレンは、既存の排水ドレンに被せて設置することで、新しい排水経路を確保するリフォーム用部品です。新築時の埋設型ドレンとは異なり、撤去せずに補修できるため、工期とコストを抑えられます。排水トラブルの原因として、ドレンの劣化やゴミ詰まり、防水層の浮きが挙げられます。構造はドレンキャップ、接続口、防水層との接着部から成り、ステンレスや塩ビが使用されます。

改修用ドレンが必要になる場面とは

改修用ドレンが必要になる場面は、主に建物の防水改修や排水機能の改善が求められるケースです。特に、既存の排水ドレンが劣化している場合や、排水不良によって雨漏りのリスクが高まっているときに使用されます。以下のような具体的な状況で、改修用ドレンの設置が有効です。

屋上防水の改修時

屋上の防水工事では、排水口周辺の防水層が劣化したり、ドレンが浮いてしまうことがあります。このような場合、既設ドレンを撤去せずに改修用ドレンを設置することで、工期を短縮しつつ排水機能を回復できます。特に、長年の使用によって金属製ドレンが錆びたり、ひび割れが発生している場合は、改修用ドレンの設置によって耐久性を向上させることが可能です。

ベランダの雨漏り対策

集合住宅や戸建て住宅のベランダでは、防水層の劣化によって排水不良が生じ、雨水が滞留することがあります。通常の清掃では改善できない場合、改修用ドレンを導入することで、効率的に排水機能を回復し、雨漏りを未然に防ぐことができます。小規模な工事で済むため、居住者への負担を最小限に抑えながら施工できるのもメリットの一つです。

ドレン部の詰まりや腐食

排水口の内部にゴミが詰まることで排水不良が発生するケースは多くありますが、単なる清掃では解決できないほどの腐食や変形がある場合は、改修用ドレンの設置が必要になります。特に、長期間にわたって水分や外部環境の影響を受けた金属製ドレンは、錆びやひび割れが進行しやすく、排水機能の低下を招きます。改修用ドレンを取り付けることで、新しい排水経路を確保し、防水層との一体化を図ることができます。

このように、改修用ドレンは既設ドレンの撤去を伴わずに補修できるため、コストや施工時間を抑えながら確実な排水対策を実施できる点が特徴です。建物の維持管理や防水改修を計画する際には、改修用ドレンの導入を検討することで、より効率的なメンテナンスが可能になります。

改修用ドレンの種類と選び方

防水材や施工環境に合わせて、適切な改修用ドレンを選ぶことが重要です。選定を誤ると、水漏れや排水不良を引き起こす原因となるため、製品の仕様や適合性の確認は欠かせません。

防水材との相性

ウレタン防水用、塩ビシート防水用、アスファルト防水用など、使用する防水材に適合したタイプを選定します。密着性や仕上がりに大きく影響するため、施工業者と相談しながら決定しましょう。

脱気機能付きドレン

内部の水蒸気を逃がすため、膨れや浮きを防ぐ機能が付いた製品もあります。特に高温多湿な環境では、脱気機能の有無が施工後のトラブル回避に直結します。

材質と耐久性

ステンレス製は高耐久で腐食に強く、公共施設や商業ビルなどにも使用されます。塩ビ製は軽量で施工性が高く、コスト面でも優れていますが、紫外線の影響には注意が必要です。

改修用ドレンは防水材や施工環境に適した製品を選ぶことが重要です。ウレタン・塩ビシート・アスファルト防水用の適合を確認し、施工業者と相談しましょう。脱気機能付きドレンは膨れ防止に効果的です。ステンレス製は耐久性に優れ、塩ビ製は施工性・コスト面で優れますが、紫外線対策が必要です。適切な選定が排水不良や水漏れの防止につながります。

施工時の注意点とチェックポイント

防水工事において改修用ドレンの施工は、目に見える部分だけでなく、隠れた部分の処理が非常に重要です。施工不良を防ぐために、以下のポイントを丁寧に確認しながら進める必要があります。

既設ドレンとの接続状態の確認

改修用ドレンを既存の排水口に取り付ける際は、隙間が生じないようしっかりと差し込み、シーリング処理を施して水密性を確保することが不可欠です。接続部の密着不良があると、そこから漏水が発生し、建物内部へ水が浸入するリスクが高まります。特に、古いドレンが変形している場合は、補修材を併用して安定した接続を行うことが重要です。

防水層との一体化処理

防水材とドレンの取り合い部分は、特に水が集まりやすい箇所であり、適切な施工が求められます。防水層と確実に一体化させることで、水の侵入を防ぎ、防水性能を長期間維持できます。シート防水の場合は、溶着処理を丁寧に行い、防水シートとドレンが確実に密着するようにします。ウレタン防水では、塗膜がしっかりとドレンと一体化するよう、重ね塗りを適切に行い、施工ムラがないよう注意が必要です。

適切な施工環境の確保

防水工事の品質を左右する要因として、施工時の気象条件や環境が挙げられます。雨天や強風時の施工は避け、十分に乾燥した状態で防水処理を行うことが望ましいです。特に、湿度が高い環境では、シーリング材や防水塗料の硬化に影響を与えるため、施工業者と調整しながら慎重に進めることが求められます。

定期点検と維持管理

施工後も長期的な防水性能を維持するために、年に1回程度の点検を実施し、ドレンの状態を確認することが推奨されます。特に、落ち葉や泥の堆積が排水機能を低下させる原因となるため、定期的な清掃も欠かせません。また、防水層との接合部にひび割れがないか、接続部のシーリングが劣化していないかをチェックし、必要に応じて補修を行うことで、長期間にわたって防水性能を維持できます。

これらのポイントを押さえながら施工を進めることで、防水工事の品質を確保し、排水機能を長く維持することができます。適切な施工と定期的なメンテナンスによって、建物の耐久性を向上させることが可能です。

まとめ

改修用ドレンは、既設の排水ドレンを撤去することなく新しい排水経路を確保できる便利な資材です。特に、経年劣化によって排水機能が低下した建物においては、短期間で確実な改修を実現し、雨漏りのリスクを軽減できるため、非常に有効な選択肢となります。工期やコストを抑えながら防水性能を向上させることで、建物の耐久性と維持管理の効率を高められます。

防水工事では、排水経路の確保と水密性の維持が重要です。適切な製品を選定し、施工方法にも十分配慮することで、排水不良や漏水の発生を防ぐことができます。特に、防水材との相性や施工環境を考慮した改修用ドレンを導入することで、より安定した防水性能を長期にわたって維持できるでしょう。また、施工後の定期点検やメンテナンスを行うことで、落ち葉や泥の堆積による排水機能の低下を未然に防ぎ、ドレンの耐久性を確保することが重要です。

改修用ドレンは、戸建住宅から集合住宅、商業施設まで幅広く活用されており、建物の資産価値を長期的に維持するために欠かせない要素の一つです。防水改修を計画する際には、排水機能の向上を図るために適切なドレンの導入を検討し、安全で快適な建物環境を実現しましょう。

新東亜工業は、総合工事店としてほぼ全ての工事を自社職人による一貫施工で対応していますので、必ず必要な材料や施工費用に上乗せされる余分な外注費を

全てカットできます。規模が大きく、費用面での負担が大きい修繕工事だからこそ中間マージンゼロの効果は大きく、見積価格に大きな違いを生み出します。

自社施工のメリットは費用面だけではなく、施工スピードや品質面にも表れます。幾つもの施工会社が関わっている場合には、現場からの情報が管理者やそれぞれの

会社の職長、職人を経てやり取りされるため、解決までに時間がかかるばかりか、正確に伝わらないということが起こり得ます。そのようなリスクを避けるために施工を

全て内製化しており、職人同士のしっかりとした連携体制によって、新たに生じる問題や変更点、お客様からのご要望などがスムーズ且つ正確に伝達されます。

修繕をご検討されてましたらお気軽にご相談ください!

☆☆工事担当者が現地にて詳しく調査させて頂きます。☆☆

現地調査、お見積りは無料にてさせて頂きます。

まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。