屋上防水を検討している人

屋上防水とは?屋上の補修工事は何をする?

建物に防水工事は必要?屋上防水加工の種類は?

屋上にシーリングはする?屋上の防水工事は天井の雨漏り対策になる?

屋上の防水工事の費用相場は?屋上と屋根の防水工事は異なる?

屋上の防水工事の値段はいくら?

屋根に防水シートは使う?屋上防水工事の施工方法は?

屋上と屋根の防水工事の違いは?

3階建ての屋上の防水工事いくらかかる?

屋上防水とは、雨漏りを防ぐために屋上に施す防水工事のことです。

屋上防水にはいくつかの方法があり、施工する場所や広さ、建物の状況によって最適な工事方法が違ってくるため、何を選んだらいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか

この記事では、屋上防水が必要な理由や防水工事の種類、費用などを解説していきます。

防水工事を検討している方に役立つ情報が詰まっているので、ぜひ参考にしてください。

目次

屋上防水工事の必要性とは?

一般的な住宅の屋根のように、傾斜がついた屋根(=屋根勾配)であれば、雨が降っても雨水は効率よく流れ、建物の外に排出される仕組みになっています。

しかし、マンションやビル、キューブ型住宅のように、屋上型の屋根はほぼ平坦なので、雨水がたまりやすいです。

水はけが悪いと、防水性が低下し、雨漏りが起こるリスクが高くなります。

傾斜がほとんどない屋根のことを「陸屋根」と呼びますが、この陸屋根の水はけをよくするには、防水工事の実施が重要です。

もし工事を行わなかった場合、床のひび割れや劣化した目地などから雨水が染み込み、雨漏りが天井や壁から起こります。

また、建物内部へ侵入した水は、躯体部分を腐らせ、建物の寿命を大幅に縮めます。

耐久性や耐震性が落ちたり、コンクリートが脆くなると、建物全体が危険な状態になります。

さらに、躯体部分の腐食はカビや菌の繁殖も引き起こすので、健康被害にも繋がります。

ビルやアパートのオーナー・大家など、建物を管理する立場にある方は、建物の安全性を保持するためにも、屋上の防水工事は重要です。

東京23区で防水工事・塗装を依頼するなら新東亜工業へ

東京23区を中心に防水工事を手掛ける新東亜工業は、50年以上の実績と信頼を誇る専門業者です。同社が選ばれる理由を以下でご紹介します。

多様な防水工法に対応

新東亜工業では、建物の特性やお客様のニーズに合わせた多様な防水工法を提供しています。

- シート防水:ビルやマンションの屋上に適した工法で、高い耐久性を誇ります。

- ウレタン防水:液体状のウレタンを塗布するため、複雑な形状の防水にも対応可能です。

- アスファルト防水:工場や大型施設で採用される信頼性の高い工法です。

公式サイトでは、これらの工法をわかりやすく解説しているほか、施工事例も豊富に掲載されています。気になる方はぜひ新東亜工業の防水工事サービスをご確認ください。

実績に裏付けられた信頼感

これまで東京23区全域で、多くの住宅や商業施設で施工を手掛けてきた実績があります。特に、雨漏り対策や外壁補修を組み合わせた施工が好評で、リピーターのお客様も多い点が特徴です。

地域密着型の対応

新東亜工業は地域密着型のサービスを展開しており、現地調査から施工完了後のアフターケアまで一貫して対応しています。住まいや建物の防水工事を安心して任せられるパートナーとしておすすめです。

屋上防水工事の4種類の特徴とメリット・デメリット

屋上防水工事には主に以下4つの種類があります。

- ウレタン防水

- FRP防水

- シート防水

- アスファルト防水

それぞれにメリットとデメリットがあり、防水工事を選択する際の基準にもなるので、把握しておきましょう。

| ウレタン防水 | FRP防水 | シート防水 | アスファルト防水 | |

|---|---|---|---|---|

| 特徴 | 面積・形状・材質問わずどんなところにも施工が可能 | 強靭な防水層を形成する | 物が少なく広い場所の施工に適している | 伝統的で信用度の高い防水工事 |

| 工期 | 1日〜5日程度 | 1日〜2日程度 | 1日〜5日程度 | 3週間程度 |

| 耐用年数 | 10〜12年程度 | 10〜12年程度 | 10〜15年程度 | 15〜25年程度 |

| 費用相場 | 6,500~12,000円/㎡ | 6,500~10,000円/㎡ | 8,000~15,000円/㎡ | 11,000~22,000円/㎡ |

| 工法の種類 | 密着工法 通気緩衝工法 密着メッシュ工法 | ー | 密着工法 固定式機械工法 | 熱工法 常温工法(冷工法) トーチ工法 |

| 適した建物 | ビル、マンションの屋上 バルコニーやベランダ など | マンションやオフィスビルの屋上 バルコニーやベランダ 屋上駐車場 など | マンション・ビルの屋上など | 広い面積の場所 マンション・学校などの大型建築物の屋上 など |

| 不向きな建物 | なし | 木造の建物 | 凹凸のある場所 ベランダなどの狭い場所 | バルコニー・ベランダ 既存防水層がアスファルト防水以外の建物 など |

ウレタン防水

ウレタン防水とは、塗膜防水の一種で、液状のウレタン樹脂を乾燥させながら2〜3層塗り重ねて防水層を形成する防水工事です。

複雑な形の場所や凹凸のある場所にも施工できる、現在主流となっている防水工事の方法です。

- 面積・形状・材質問わずどんなところにも施工が可能

- 継ぎ目がない

- 重量が軽い

- 工事費用が安い

- 職人の技術によるので仕上がりのばらつきがでやすい

- 紫外線に弱い

- 乾燥が遅い

FRP防水

FRP防水とは、塗膜防水の一種で、強化プラスチックを染み込ませたガラス繊維を塗布し、強靭な防水層を形成する防水工事です。

FRP防水の「FRP」とは、Fiber Reinforced Plasticsの略で日本語に訳すと繊維強化プラスチックです。

非常に軽く、強度があることから、さまざまな場所で採用されています。

軽いため建物への負担が軽く、高層の建物や戸建のバルコニーに最適です。

車が走れるほどの強度があることから、屋上駐車場の防水工事にも使われることが多い方法です。

- 頑丈で衝撃に強い

- 重量が軽い

- 工期が短く、1〜2日で完了する

- 伸縮性が低いため木造の建物への施工は不向き

- 工事費用が高い

シート防水

シート防水とは、防水シートを下地に貼り付ける防水工事で、物が少なく広い場所の施工に適しています。

また、防水シートの厚みは均一なので、塗膜防水のように職人の技術によって厚みや仕上がりにばらつきがでることはあまりありません。

シート防水工事に使われる防水シートの種類は主に2つです。

- 防水シートを下地に被せて貼り付ける施工法なので既存防水層の撤去が不要

- 広範囲を一度に施工できる

- 凹凸がある場所・複雑な形状・設置物が多い場所・狭い場所への施工は不向き

- 施工業者が少ない

- 維ぎ目を十分に接着しないと強風などで剥がれる恐れがある

- 工法によっては騒音がする

塩ビシート

塩ビシートは、塩化ビニール素材で作られた防水シートです。

耐久性があり、摩擦・紫外線・物理的な衝撃に強いです。

ただ、劣化してくると伸縮性が失われ、シートに亀裂が生じます。

現在のシート防水工事では、この塩ビシートが主に使われています。

ゴムシート

ゴムシートは、合成ゴムから作られた防水シートです。

軽量で伸縮性があり、塩ビシートよりも安く施工することができますが、鳥のついばみや飛来物の衝撃で破れてしまうほど耐久性が低く、紫外線に弱いです。

そのため、現在のシート防水工事でゴムシートが使われることはほとんどありません。

アスファルト防水

アスファルト防水とは、液状の溶解アスファルトと、アスファルトルーフィングシートを組み合わせて防水層を作る防水工事です。

アスファルト防水は最も古くから行われてきた伝統的で信用度の高い防水工事で、マンションや大型のビル、学校の屋上など広い場所に施工するのに採用されることが多いです。

大型の建物の屋上であれば新築時にはアスファルト工法が採られている場合がほとんどです。

- 耐用年数が長い

- 頑丈

- 重量があるため、木造の建物や高層の建物への施工は不向き

- 工法によって煙が発生する

屋上防水工事におけるウレタン防水のメリットとデメリットをさらに詳しく解説

屋上の防水工事において、ウレタン防水は非常に人気のある選択肢です。その特徴や適用範囲を理解し、メリットとデメリットをしっかり把握することが大切です。ここでは、ウレタン防水の主な利点と注意すべき点について解説します。

屋上防水工事におけるウレタン防水のメリット

- 優れた密着性と防水性能

ウレタン防水は液体状の防水材を塗布する工法で、隙間なく密着するため、屋上に施した場合、どんな形状や隙間にもフィットします。このため、非常に高い防水性能を発揮します。 - 施工が比較的簡単で迅速

他の防水工法に比べて、ウレタン防水は施工が比較的簡単で、スムーズに進行します。施工の際に特別な設備が少なくて済み、工期も短縮できるため、コストパフォーマンスが良いです。 - 柔軟性があり、ひび割れに強い

ウレタン防水は非常に柔軟性に富んでおり、屋上に施した際に微細なひび割れが発生しても、防水層がそのひびを追従して耐久性を維持します。これにより長期的に安定した防水効果が期待できます。 - 施工後のメンテナンスが容易

ウレタン防水はメンテナンスが比較的簡単です。経年劣化で防水性が低下した場合でも、塗り重ねることで再施工が可能です。これにより、長期間にわたって防水機能を維持しやすくなります。

屋上防水工事におけるウレタン防水のデメリット

- 紫外線による劣化

ウレタン防水は紫外線に弱く、屋上が直射日光を浴びる場所では、紫外線の影響で劣化が進みやすくなるという欠点があります。そのため、ウレタン防水を施した後は、トップコート(紫外線から守るための層)を施す必要があります。 - 温度変化による変形

極端な温度差がある地域や条件下では、ウレタン防水が膨張したり収縮したりすることがあります。これにより、防水層が剥がれたり、亀裂が入ったりするリスクが高まります。適切な施工とメンテナンスが重要です。 - 施工中の環境に影響されやすい

ウレタン防水の施工は、湿度や気温の影響を受けやすいため、施工時期や環境に十分配慮する必要があります。特に湿気の多い季節や低温時には、施工が難しくなることがあります。 - 長期間の経年劣化

ウレタン防水は、他の防水方法と比較して、長期間の耐久性には限界があり、定期的なメンテナンスが求められます。特に過酷な環境下では、再施工が必要になる可能性があります。

ウレタン防水は、屋上防水工事において非常に効果的な方法の一つですが、メリットとデメリットをしっかり理解し、適切な施工やメンテナンスを行うことが重要です。紫外線や温度変化に対する配慮をしっかりと行い、必要に応じて他の防水方法と組み合わせることを検討しましょう。

屋上防水工事の工法の種類

ウレタン防水・シート防水・アスファルト防水はそれぞれ工法が異なります。

屋上の状態と工法の相性の問題で、防水工事ができない場合があるので注意が必要です。

工法のメリット・デメリットを見てみましょう。

ウレタン防水の工法

ウレタン防水の工法の種類は密着工法・通気緩衝工法・密着メッシュ工法があります。

密着工法

密着工法は、ウレタン樹脂を下地に直接塗る工法です。

劣化の度合いが少ない場所や新築時に使うケースが多いですが、下地を完全に乾燥させる必要があるため、密着工法はベランダなど狭い場所に使うのが一般的です。

下地の乾燥が不十分だと、ひび割れや膨れが生じます。

屋上などの広い場所は乾燥に時間がかかるため、そのような場所にウレタン防水で防水工事を行う場合は、後述する通気緩衝工法を使います。

密着工法のメリット

- 費用が安い

- 工期は比較的短い

密着工法のデメリット

- 下地を完全に乾燥させる必要がある

- 水分を含む下地への施工は不向き

- 下地の影響を受けやすく、ひび割れが起こりやすい

通気緩衝工法

通気緩衝工法は、下地とウレタン樹脂の間に「通気緩衝シート」という防水シートを挟む工法です。屋上防水工事でよく使われる工法の一つです。

通気緩衝シートには無数の穴が空いており、加えて屋上に脱気筒という装置も設置して、防水層の通気性を確保します。

密着工法に起こりがちな膨れやひび割れが起こりにくく、下地に水分が残っている場合でも施工が可能です。

そのため、マンションやビルの屋上、下地が水分を多く含む築年数が古い建物、雨漏りがすでに起こっている建物に使うことが多いです。

通気緩衝工法のメリット

- 通気性を確保する工法なので膨れ・ひび割れが起こりにくい

- 水分を含む下地にも施工が可能

通気緩衝工法のデメリット

- 密着工法より費用がかかる

密着メッシュ工法

密着メッシュ工法は、ウレタン樹脂とメッシュの補強布を使う工法です。

メッシュシートを用いて防水層を補強するので、密着工法に比べて防水層は強固です。

しかも伸縮の耐性があり、地震などの揺れに強いです。

密着メッシュ工法での施工が適している場所は、複雑な形状の場所や、勾配があってウレタン塗膜が不均一になりやすい場所です。

ただ、密着メッシュ工法は密着工法と同様に、水分を含む下地への施工は不向きです。

屋上防水では主に立ち上がり部分に使われます。

密着メッシュ工法のメリット

- 地震に強い

- ウレタン塗膜が不均一になりやす場所(勾配があるところ)への施工が可能

- 強固な防水層になる

密着メッシュ工法のデメリット

- 水分を含む下地への施工は不向き

シート防水の工法

シート防水の工法の種類は密着工法と固定式機械工法の2つです。

密着工法

シート防水の密着工法は、下地と防水シートを専用の接着剤で直に接着させる工法です。

施工後に風圧で防水シートが飛ぶことは起こりにくいです。

しかし、ウレタン防水の密着工法と同様に水分を含む下地には施工できません。また、下地の影響を受けやすいです。

密着工法はゴムシートと塩ビシート、どちらにも使うことができます。

密着工法のメリット

- 風圧に強い

- 工期は比較的短い

密着工法のデメリット

- 下地の影響を受けやすい

- 水分を含む下地への施工は不向き

- 職人よって仕上がりにばらつきが出る

機械的固定工法

機械的固定工法は、下地と防水シートの間に絶縁用シートを敷いて固定ディスクで固定し、通気性を確保する工法です。

絶縁用シートを敷くため、下地の影響を受けにくいです。また、通気性があるので防水層の膨れも起こりにくいです。

下地に絶縁用シートと防水シートを接着させる固定ディスクは機械で止めていきますが、その際、かなり大きな振動音が出ます。

近隣住民・入居者とのトラブルが起こる場合があるため、工事実施の通告は必ず必要です。

機械的固定工法で使う防水シートは主に塩ビシートです。

固定式機械工法のメリット

- 下地の影響を受けにくい

- 通気性を確保する工法なので膨れ・ひび割れが起こりにくい

- 水分を含む下地にも施工が可能

固定式機械工法のデメリット

- 騒音が発生する

- 職人の技術が必要

アスファルト防水

アスファルト防水の主な工法は熱工法・常温工法(冷工法)・トーチ工法の3種類です。

熱工法

熱工法は最も古くから使われており、溶解アスファルトとアスファルトルーフィングシートを併用して防水層を作る工法です。

ルーフィングシートを積み重ねるので、強靭な防水層ができます。

アスファルトは釜で溶解させます。その際、独特なにおいと煙が発生するため、近隣住民・入居者とトラブルにならないように配慮する必要があります。

熱工法のメリット

- 密着性・耐久性が高い

- 工期は比較的短い

熱工法のデメリット

- 煙とにおいが発生する

- 釜を設置するスペースを確保する必要がある

常温工法(冷工法)

常温工法は冷工法、自着工法、常温粘着工法とも呼ばれています。

常温工法の特徴は火器をほとんど使用しない点です。

ルーフィングシートの裏側に自着層といわれるゴムアスファルトの粘着層をコーティングし、下地に貼り付けて防水層を形成します。

そのため、においや煙は発生しません。密集地や狭小地での工事に向いている工法の一つです。

しかし、他の工法に比べ施工費はかかります。

常温工法(冷工法)のメリット

- 火器をほとんど使用しないので密集地や狭小地での工事に向いている

- 釜を設置するスペースを確保する必要がない

常温工法(冷工法)のデメリット

- 施工費が高い

- 耐用年数が長い

トーチ工法

トーチ工法は、トーチバーナーと呼ばれるバーナーを用いて、アスファルトを溶かしながら防水層を作る工法です。

具体的には、改質アスファルトルーフィングという防水シートの裏面をバーナーで炙り溶かして下地に密着させ、シートが冷える前にローラーで圧着させていきます。

溶解窯を設置するスペースがない屋上などへの施工に向いています。

トーチ工法のメリット

- 密着性が高い

- 費用は比較的安い

トーチ工法のデメリット

- 付近に燃えやすい物があると施工ができない

- 職人の技術によって仕上がりにばらつきがでる

屋上防水工事の費用相場を種類別に解説

屋上に行われる防水工事の費用相場を工事の種類・工法別にまとめました。

| 防水工事の種類 | 費用相場 | 耐用年数 |

|---|---|---|

| ウレタン防水通気緩衝工法(絶縁工法) | 約5,500~6,500円/㎡ | 13~15年程度 |

| ウレタン防水密着工法 | 約4,500~5,500円/㎡ | 2~5年程度 |

| 塩ビシート防水機械固定工法 | 約5,500~7,500円/㎡ | 15年~20年程度 |

| 塩ビシート防水密着工法 | 約4,000~5,000円/㎡ | 10年~15年程度 |

| ゴムシート防水 | 約4,000~5,000円/㎡ | 10年~15年程度 |

| 改質アスファルトシート防水 | 約4,500~7,000円/㎡ | 15年~20年程度 |

| FRP防水 | 約5,000~7,000円/㎡ | 10~15年程度 |

施工費用は、工法や材料のグレードによって変わります。また、上記の費用に加え、必要であれば足場代、劣化が激しい場合は修繕費、人件費がかかります。

屋上防水工事の種類の選び方

屋上防水工事の種類・工法を紹介してきましたが、たくさんありすぎて、どれを選べばいいのかわからなくなりますよね。

防水工事は防水層の劣化状況・既存防水層の種類・建物の主要な構造材・使用目的を考慮して選ぶのがポイントです。

以下で屋上に施す防水工事の選び方の目安を紹介していきます。

目的や建物に合わせた防水工事を選びましょう。

参考にしてください。

建物の構造別

建物の主要な構造材によって施工ができない防水工事があります。

建物の耐震性・耐久性にも関わるので注意して選びましょう。

| 木造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 | 鉄骨(S)造 | |

| ウレタン防水 | ◯ | ◯ | ◯ |

| FRP防水 | × | △ 費用が高い | △ 費用が高い |

| シート防水 | ◯ | ◯ | ◯ |

| アスファルト防水 | × | ◯ | ◯ |

木造の場合

木造の建物の特徴は以下のとおりです。

- 熱伝導率が低く、断熱性・吸湿性が高い

- 乾燥伸縮する

- 柔らかくてしなやか

木造住宅の屋根は勾配がついていることが多く、アスファルトシングル葺きや塩ビシート防水などの防水工法で防水性能を高めます。

木造アパートやキューブ型住宅など、木造建築の陸屋根に防水工事を施す場合は、木の特徴である「乾燥収縮」と「柔らかくてしなやか」を考慮して、防水工事を選ぶのが重要です。

よって、木造の建物に施す防水工事はウレタン防水とシート防水が向いています。

FRP防水は固いため、乾燥収縮に適応できないのでひび割れが起こりやすいです。しかし、FRP防水は陸屋根の施工には向いていないだけで、木造の建物のベランダやバルコニーの施工にはよく使われます。

アスファルト防水は重量があるので、防水層の重みにより躯体である木材に負荷がかかり、建物自体の耐久性が下がってしまいます。

木造の建物に防水工事を行う際はアスファルト防水は避けるのがよいでしょう。

鉄筋コンクリート(RC)造の場合

鉄筋コンクリート(RC)造の建物の特徴は以下のとおりです。

- 鉄筋とコンクリートでできている

- 耐久性・耐火性・耐震性・防音性に優れている

鉄筋コンクリート造とは、「RC(Reinforced Concrete:補強されたコンクリート)」とも表記され、細い鉄筋を網目上に組んだ中にコンクリートを流し込んで作る建物のことです。

鉄筋コンクリート造は規模の大小を問わず、多くのマンションで採用されており、新築時の防水層はアスファルト防水でできていることが多いです。

鉄筋コンクリート造の防水層を改修する際は、ウレタン防水・シート防水・アスファルト防水で行うことができます。

FRP防水も施工可能ですが、費用は高くなる場合があります。

また、アスファルト防水で防水層の改修工事を行う際は既存の防水層を解体する必要があります。そのため、ウレタン防水とシート防水より費用は高くなることがあります。

鉄骨(S)造の場合

鉄骨(S)造の特徴は以下のとおりです。

- 梁や柱などの骨組み部分は鉄骨でできており、その他の部分は違う部材でできている

- 柔軟性と耐震性が高い

鉄骨(S)造とは、主要の構造材が鋼鉄(鉄)でできている建物のことです。

Sはスチールの略称です。

鉄骨造は使用される鋼材の厚みによって軽量鉄骨造と重量鉄骨造に分類されます。軽量鉄骨造は3階建て以上のビルやマンション、小規模店舗に使われ、重量鉄骨造は高層ビルで使われます。

鉄骨造の防水層を改修する際は、ウレタン防水・シート防水・アスファルト防水で行うことができます。

FRP防水の施工の可否と、アスファルト防水の注意点は鉄筋コンクリート造の防水工事と同様です。

屋上の形状・利用方法別

屋上の形状や用途ごとに適した防水工事があります。

防水工事を選ぶ際は、屋上の形状・用途に合わせて選択するのが重要です。

値段ばかりを気にして選んでしまうと、すぐに防水層が劣化してしまい、再工事が必要になる恐れがあります。また、建物の耐久性・耐震性にも関わります。

以下では、防水工事の種類ごとに、どのような屋上が適しているのかを紹介していきます。

ウレタン防水の場合

ウレタン防水が適する屋上の形状・用途は、以下のようなものが挙げられます。

- 複雑な形状・凹凸がある屋上

- 一般住宅やアパートの屋上

- 人が立ち入らない屋上

ウレタン防水は液状のウレタン樹脂を塗布する工法なので、凹凸があったり、形状が複雑な屋上に適しています。

配管などの設置物がある場合もウレタン防水はおすすめです。

さらに、ウレタン防水は重量が軽いので、ビルやマンションにより頑丈な作りではない一般住宅やアパートの屋上にも適しています。

しかし、FRP防水やアスファルト防水のような硬い防水層ではないため、人の出入りが頻繁にある屋上だと、防水層が摩耗するおそれがあります。

そのため、人があまり立ち入らない屋上にウレタン防水を施工するのがよいでしょう。

FRP防水の場合

FRP防水が適する屋上の形状・用途は、以下のようなものが挙げられます。

- 日常的に人の出入りがある屋上

- 耐久性重視の場合

FRP防水で作られた防水層は強度があります。

頑丈で衝撃に強いため、日常的に人の出入りがある屋上や、屋上駐車場に適しています。

FRP防水はウレタン防水と同じく重量が軽いことが特徴の一つですが、ウレタン防水よりも頑丈で、耐用年数も比較的長いので、耐久性を重視したい方におすすめの防水工事です。

ただ、FRP防水の単価は少々高額です。広い屋上に施工する場合、費用が高くなる場合が多いので、予算に収まるかどうか、慎重に検討して選ぶようにしましょう。

シート防水の場合

シート防水が適する屋上の形状・用途は、以下のようなものが挙げられます。

- 施工面積が広い屋上

- ハウスメーカー・障害物が少ない屋上

- 人が立ち入らない屋上

シート防水は施工面積が広い屋上や、ハウスメーカーが作った建物、障害物が少ない屋上に適した防水工事です。

複雑な形状の屋上には不向きです。なぜなら、シート防水に使う防水シートを切る必要があり、手間がかかる上、隙間ができる可能性があるからです。

既存の防水層の撤去に費用をかけたくない方にも、シート防水はおすすめです。

シート防水は防水シートを下地に被せる工法なので、既存防水層の撤去が不要です。

しかし、既存の防水層の劣化が激しい場合は施工できないことがあるので、シート防水で防水工事を行いたい場合は、業者に相談して決めましょう。

また、シート防水で作られた防水層はウレタン防水と同じくあまり頑丈ではないので、人が立ち入らない屋上への施工に向いています。

アスファルト防水の場合

アスファルト防水が適する屋上の形状・用途は、以下のようなものが挙げられます。

- マンションなどの大型の建物

- 新築時

アスファルト防水で作られた防水層は重量があるため、マンションやビルなどの大型の建物の屋上に向いています。

アスファルト防水は新築時に屋上に施工されることが多いです。

既存の防水層がアスファルト防水で作られている場合は、アスファルト防水で防水層を作り直すことが可能です。ただ、既存防水層の撤去費がかかるので、注意しましょう。

選んではいけない防水工法

すでに雨漏りをしている屋上に対しては、ウレタン塗膜防水の密着工法を選んではいけません。

ウレタン塗膜防水の密着工法は下地に直接防水層を密着させて形成していく工法で、下地を完全に乾燥させる必要があります。

下地と密着した防水層は雨水を吸い取るため、雨漏りしている屋上に施行すると防水層がすぐに膨れてしまうリスクが高いです。

防水層の膨れは劣化のサインで、膨れを放置すると防水層の損傷につながります。

また、防水層の中の雨水によって屋上に発生する湿気は、家の中に侵入していきます。

これらはカビやシロアリなど家全体に悪影響を与える原因にもなるため、すでに雨漏りのある屋上に対してはウレタン塗膜防水の密着工法を避けてください。

屋上防水工事が必要な劣化症状

どのタイミングで屋上防水工事を行うとよいのでしょうか。

専門家に依頼し確認してもらうことも大切ですが、普段から屋上の様子に目を光らせておくことで、劣化を見つけ出し、早めに対応することが可能です。

劣化症状を見つけた場合には、出来るだけ早く、防水工事を行うのがおすすめです。

- 色褪せ

- ひび割れ

- 剥がれ

- 膨れ

- 水溜まり

- 排水口(ドレン)周りや笠木の劣化

劣化症状について、下記で詳しく解説していきます。

色褪せ

屋上は雨が直接降り込み、紫外線に最もさらされる劣化が起きやすい場所です。

防水層の表面には、防水層を守る塗料が塗られていることがほとんどですが、劣化すると表面の塗装の色が変化してきます。

防水層を守る塗料が劣化すれば、防水層が劣化し水が侵入してしまうのも時間の問題です。

早めに対応することで、大掛かりな防水工事を行う必要がなく、費用が抑えられることもあります。

表面の塗料だけだからと軽く考えず、色褪せを感じた場合には早めに防水工事を検討しましょう。

ひび割れ

屋上でひび割れを見つけた場合には注意が必要です。

ひび割れは施工方法によっていくつかみられる症状や原因に種類があります。

まずはアスファルト防水の抑えコンクリートが劣化によってひび割れてしまうケースです。

頑丈なコンクリートであっても、長い年月を紫外線や風雨にさらされることにより、特にシートの継ぎ目の部分が開いてしまうことがあります。

抑えコンクリートの下に防水層があるのですぐに水が染み込んでしまう心配はありません。

シート工法では防水シート自体が劣化し、ひび割れのような状態になっている場合があります。

ウレタンの場合にも劣化が原因となり、ひび割れが現れることがあります。

紫外線や雨などによる劣化に加えて、施工時のウレタンの厚さや下地の状況など施工時の状況が影響する場合もあります。

どの工法の場合においても、ひび割れは雨漏りに直結し建物にも多大なダメージを与えることが予想されますので、早急な対応が求められます。

剥がれ

塗装やシートに剥がれがみられる場合も、その部分から水が侵入してしまう可能性があります。

ウレタン塗装やFRP塗装の場合は、紫外線や風雨による表面部分の劣化により、防水層が剥がれてしまう場合があります。

またシート防水においてもシート自体が劣化してしまうと、粘着性が失われてしまい剥がれが生じます。

そのほかにも地震や外的な衝撃などによっても剥がれは起きる可能性があり、その部分から防水効果が下がり、水が染み込むことになってしまうため、剥がれが見つかった場合は注意が必要です。

浮き・膨れ

浮きや膨れはウレタン防水やシート防水で起ります。

長い時間をかけて少しずつ防水層と下地の間に染み込んだ水分が、太陽の熱によって熱されることにより蒸発します。

その蒸気が逃げる隙間がないために、防水層を膨らませてしまうのが、浮きや膨れの現象です。

施工不良により防水層と下地の間に水が入り込んでしまい発生することもあります。

広い場所で起こりやすく、屋上はその際たる場所と言えるでしょう。

浮き・膨れはすぐに雨漏りや内部への水の侵入につながるものではありませんが、浮き・膨れが起きている場所は伸縮が繰り返され、防水層が弱くなってしまっていると考えられます。

防水層の浮きや膨れは、隙間から雨水が入り込んで雨漏りの原因となるほか、防水層全体のさらなる劣化を早めてしまう原因にもなるため、早めに補修を行いましょう。

雑草

屋上に雑草などの草木が生えているのを見つけた場合には、その部分の防水性が下がり、水分を含んでいることを意味しています。

その場合、慌てて草を抜きたくなってしまいますが、安易に抜いてしまうととても危険です。

植物の力は思っている以上に強靭で、防水層の中まで根を張っている場合があります。

その根を抜いてしまうと防水層に穴をあけてしまうことになり、雨漏りの原因となります。

基本的には専門家に修復を依頼するようにしましょう。

付帯部の劣化

付帯部とは壁面と屋根以外の細かいパーツ部分のことで、笠木やドレンなどが該当します。

屋上防水においては、防水層の劣化と合わせて付帯部の劣化にも注意するようにしましょう。

ここでは、そんな注意すべき付帯部の劣化症状を紹介していきます。

排水溝(ルーフドレン)周り

屋上には、スムーズに雨水を排水するための緩やかな勾配と排水溝が設置されています。

平坦に見える屋上でも、緩やかな勾配を流れて最終的に雨水が排水溝の方へと流れていくようになっているため、屋上の排水機能において排水溝(ルーフドレン)周りは非常に重要な役割を持っています。

防水層と同様に排水溝周りも、実は経年劣化しやすい箇所であるため注意が必要です。

金属製のドレンのサビ、ズレや外れなどの劣化症状に気をつけましょう。

また、排水溝周りには水が集まる設計のため、排水溝の詰まりによって水たまりができればその部分の防水層も劣化しやすいです。

排水溝のサビや詰まりなどの劣化症状に加えて、排水溝周りの防水層の状態までをよくチェックしておくことがおすすめです。

笠木

笠木とは、ベランダの腰壁についている板金や階段の手すり上部にある仕上げ材のことを指します。

笠木の材質は金属や木などさまざまですが、屋上やベランダでは太陽光の影響で熱くなりすぎないようなガルバリウム鋼板やステンレスでできた笠木を採用することが一般的です。

笠木の劣化には、以下のようなものがあります。

- ビスや釘のサビや緩み

- ジョイント部分のシーリングの劣化

- 笠木の変形や浮き

- 笠木のサビ

このような笠木の劣化症状は雨漏りの原因になることもあり、さらには建物全体に悪影響を与えるリスクも高いです。

防水層の劣化と合わせて、笠木の状態もチェックするようにしましょう。

パラペット

パラペットとは、屋上の外周の立ち上がり部分のことです。

パラペットの内側には雨樋があり雨水を適切に誘導するため、防水性を保ちます。

パラペットが劣化すると、パラペットと防水層との間に隙間ができます。

この隙間が雨水の侵入経路となり、建物の内部に水が侵入し雨漏りの原因となるでしょう。

建物内部に水が侵入すると、建物の強度が下がったり寿命が短くなったりと建物全体に悪影響を及ぼすため、早めの補修が必要です。

水溜まり

雨上がりに屋上へ上がってみましょう。

そこに水溜りがあるのであれば、状況をよく確認してみる必要があります。

長く水が留まることにより、防水効果は下がりやすくなります。

いつも水溜りができている場所があれば、その部分は防水効果が大きく下がっている可能性があります。

原因はいくつかありますが、排水溝にゴミや落ち葉が溜まっていて排水に不具合が生じていることもあるでしょう。

そのような場合には排水溝を掃除することで簡単に解消することができるので、こまめな清掃を心がけてください。

それでも解消しない場合は、設計ミスや施工時の不具合の可能性も考えられますので、施工業者に相談してみてもいいでしょう。

屋上防水のトラブルを防ぐ!ウレタン防水工事の注意点とは?

屋上防水工事において、ウレタン防水は柔軟性や施工性の高さから多くの現場で採用されています。しかし、工事の段階や施工後のメンテナンスに注意を払わないと、思わぬトラブルを招く可能性があります。

ウレタン防水工事の注意点1: 下地の状態を十分に確認する

ウレタン防水は下地に直接塗布するため、下地の状態が防水効果に大きく影響します。以下の点に注意が必要です:

- 下地のひび割れや凹凸の補修

下地が不均一な場合、ウレタンがしっかり密着せず、防水効果が低下します。 - 湿気の確認

下地が湿っているとウレタンが膨れたり剥がれたりする原因になります。施工前に十分に乾燥させましょう。

ウレタン防水工事の注意点2: 施工環境の影響を考慮する

ウレタン防水は液状で施工するため、気温や湿度の影響を受けやすい特性があります:

- 適切な気温で施工する

低温では硬化が遅れ、高温では施工が難しくなるため、気温5~35℃が適切とされています。 - 雨天時の施工を避ける

雨が降ると防水材が流れたり、下地が湿ることで防水性能が低下します。

ウレタン防水工事の注意点3: 厚みを均一に塗布する

ウレタン防水は塗布する厚みによって防水性能が左右されます。不均一な厚みは、薄い箇所から劣化が進む原因になります。

- 指定の厚みを厳守する

メーカー推奨の厚み(通常は2~3mm程度)を守ることが重要です。 - 複数回に分けて塗布する

一度に厚く塗布すると硬化不良を起こす可能性があるため、複数回に分けて施工します。

ウレタン防水工事の注意点4: 適切なトップコートの施工

ウレタン防水の防水層は紫外線に弱いため、トップコートで保護する必要があります。

- トップコートの塗り忘れを防ぐ

トップコートが施されていないと防水層が劣化しやすくなります。 - 定期的な塗り替え

トップコートは数年ごとに塗り替えることで、防水層を長持ちさせることができます。

ウレタン防水工事の注意点5: 施工後の点検とメンテナンス

施工が完了したら、トラブルを防ぐための点検とメンテナンスを定期的に行いましょう。

- 施工直後の確認

仕上がりや防水層に欠陥がないか、施工業者とともにチェックします。 - 定期点検の実施

年に1~2回、ひび割れや劣化箇所がないかを確認することで、早期修繕が可能になります。

ウレタン防水工事の成功には、施工前の下地処理から施工環境、メンテナンスまで一貫して注意を払うことが欠かせません。信頼できる専門業者に依頼し、適切な施工とアフターフォローを行うことで、防水層の耐久性を長期間維持することができます。施工を検討する際は、これらのポイントをしっかり確認し、安心できる屋上防水工事を実現しましょう。

屋上防水工事の費用を安くする方法

屋上防水の費用をできるだけ安く抑えたいと考えている方が多いのではないでしょうか。

定期的に必要となる屋上防水工事だからこそ、費用を抑えるポイントを知っておくことで節約につなげることができます。

ここでは、屋上防水工事の費用を安くする方法を6つ紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。

相見積もりをとる

屋上防水工事の費用は、依頼する業者によって異なります。

できるだけ費用を抑えるためにも、相見積もりをとって費用の安い業者に依頼することがおすすめです。

この際、すべての業者に同じ工事内容での見積もりを依頼することが重要です。

相見積もりをとることで、悪徳業者に騙されるリスクを下げることもできます。

防水工事の知識がない方はとくに、相見積もりをとって正しい費用相場を知ることが重要です。

見積もり時の注意点

適正な価格で質の高い防水工事を依頼するために、見積もりの際は以下のポイントを確認しましょう。

- 工事範囲の明確化

見積もり内容に「工事範囲」が具体的に記載されているかを確認します。どの箇所を修繕・防水するのかが曖昧な場合はトラブルの原因になることがあります。 - 使用材料の種類と数量

ウレタンやシートなど、使用する材料の種類と数量が正確に記載されているかをチェックしましょう。材料の品質によって耐久性や価格が異なります。 - 諸経費の確認

足場設置費や運搬費、養生費などの諸経費が明確に記載されているかを確認します。不明瞭な項目がある場合は詳細を問い合わせましょう。 - 保証内容の確認

防水工事の保証期間や補償範囲についても確認が必要です。一般的には、工事完了後5~10年程度の保証が付与されることが多いです。 - 複数業者からの比較

最低でも2~3社から見積もりを取り、価格だけでなく提案内容やアフターサービスも比較して選びましょう。

他の工事を一緒に依頼する

屋上防水工事だけではなく、外壁塗装やベランダ防水などのほかの工事と一緒に依頼すると、割引を受けられて費用を抑えられることがあります。

足場が必要な工事を一度に行うと足場代が一度で済むので、割引がなかったとしても別々で工事を行った場合に比べて足場代の節約にもなります。

他にも工事を検討している場所があれば、同時に依頼して割引を受けられるかどうか確認してみましょう。

工事時期を閑散期にする

工事業者の繁忙期に工事を依頼すると、費用が高くなることがあります。

反対に、繁忙期を避けたり閑散期を選んで依頼するだけで費用を抑えられたり、費用割引の交渉に応じてもらえたりする可能性が高まるのでおすすめです。

工事の時期や曜日にこだわりがないのであれば、工事時期を業者に任せて依頼する代わりに割引をお願いする方法もあります。

雨漏り・水漏れが発生する前に工事を依頼する

雨漏りや水漏れが発生しているということは、それだけ防水層の劣化症状が進んでいるということです。

劣化症状が酷かったり範囲が大きかったりすれば、それだけ工事費用が高額になってしまいます。

一方で、劣化が軽度であれば工事期間が短く済んだり軽い補修で済んだりするため、費用も抑えられる傾向があります。

このような理由から、雨漏りや水漏れが発生する前の軽い劣化症状の段階で工事を依頼することがおすすめです。

軽い段階で劣化を発見するためにも、普段から防水層を目視で確認しておいたり定期的に業者に点検を依頼したりしておくといいでしょう。

長持ちしなくていい場合は保証なしにする

通常防水工事には5年や10年などの保証期間がサービスとして設けられています。

長く建物を維持する上では必要な保証ですが、中には売却や解体の予定があるなどで長持ちさせる必要がない場合もありますよね。

そんな方は、保証をなしにすることで費用を減額してくれる場合があります。

売却や建物の予定があり防水工事の保証が必要ない場合は、保証なしで費用を減額してもらえるか確認してみましょう。

モニターとして業者に協力する

モニターとして業者に協力する場合は、モニター価格として割引された値段で工事を受けられることがあります。

モニターには、業者のホームページへの掲載や工事後の見学など、業者によってさまざまな条件があるため、確認してみてください。

協力できる案件があれば、モニター募集している業者を選んで依頼するといいでしょう。

防水工事のあんしんの為に|屋上防水工事を依頼する業者の選び方

屋上防水工事をしたいと思っても、はじめてで何を基準に業者を選んだら良いのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。

ここでは3ポイントに分けて優良な屋上防水業者をあんしんして選ぶポイントを紹介します。

屋上防水工事を依頼する業者の選び方1.屋上防水の施工実績が豊富

防水工事をおこなっている業者の中でも、屋上防水の施工を数多く手がけている業者に依頼しましょう。

屋上防水の施工実績が多い業者であれば、さまざまな屋上に対応している可能性が高くなります。

屋上にはさまざまなタイプがあり、広さや形状、以前の防水工事の方法、周囲の環境などもそれぞれ違います。

経験豊富な業者であれば、どういった方法が最も適しているのか、最適な工事プランを提案してくれるでしょう。

近年では施工事例や実績をホームページで公開している業者も多く、ある程度ご自身で調べることも可能です。

防水工事専門と言っている業者の中にも、ベランダやバルコニーばかりで、屋上の施工実績が少ない場合があるので注意が必要です。

屋上防水工事を依頼する業者の選び方2.専門知識・技術がある職人がいる

防水工事には他の塗装や工事とは違う、専門的な知識や技術が必要です。

防水工事の資格で防水施工技能士という資格があります。

これは実務経験が2年以上必要な国家資格です。

この資格をもっている職人がいるかどうかは、技術力・知識の豊富さを見極める一つの基準になるでしょう。

屋上防水工事を依頼する業者の選び方3.対応が丁寧

丁寧な対応をしてくれるというのは、当たり前のことでは?と思う方もいるかもしれません。

しかし複数の業者から見積もりをとれば、丁寧な業者とそうでない業者はすぐにわかります。

話の受け答えだけではなく、見積書の記載、細やかな連絡等、さまざまな部分に表れます。

対応が丁寧な業者は、総じて実際の作業も丁寧に行う業者が多い傾向があります。

また工事でのトラブルへの対応、依頼者からの要望に耳を傾けてくれるかなど、工事の満足度に大きく関わる部分です。

納得できる工事を行うためにも、業者の対応をよくみて業者選定をしましょう。

防水工事をするなら安心の自社施工!新東亜工業へ

新東亜工業は、東京を中心にマンションやビルの大規模修繕工事や防水工事を専門とする総合工事店です。自社施工による中間マージンゼロ、コスト削減や高品質な施工で、多くの顧客から高い評価を得ています。

建物の老朽化に伴い、屋上や外壁からの雨漏りは深刻な問題となります。新東亜工業では、建物の種類や周辺環境に合わせた最適な防水工事を提案し、建物の寿命を延ばし、資産価値を守るサポートを行っています。

防水工事をお考えの方、ぜひ新東亜工業にお気軽にご相談ください!

新東亜工業の強みとは?

新東亜工業ではマンションの大規模修繕や防水工事において3つの強みを持っています。

- 自社施工によるコスト削減

- 高い技術力と迅速な対応

- 幅広いサービス提供

新東亜工業の強みについて、それぞれ詳しく解説していきます。

新東亜工業の強み1.自社施工によるコスト削減

新東亜工業では、ほぼ全ての工事を自社の職人が一貫して行っており、外部業者を挟むことがありません。そのため、中間マージンゼロを実現し、余計な費用を削減することが可能です。この自社施工体制により、高品質な施工を適正価格で提供しています。

さらに、自社職人が全工程を担当することで、施工内容の細部にまで目が行き届き、確実で丁寧な仕上がりを実現します。お客様に信頼される工事を提供するため、コストパフォーマンスの高いサービスを追求していることが新東亜工業の大きな強みです。

新東亜工業の強み2.高い技術力と迅速な対応

新東亜工業は、豊富な実績と高い技術力を誇る職人集団が在籍しており、建物の状態を正確に診断した上で、最適な施工プランを提案します。そのため、雨漏りや防水トラブルの根本原因を的確に解決できます。

さらに、緊急の雨漏り修理にも迅速に対応しており、最短で翌日に調査と見積もりを行うスピーディなサービスを提供します。このように、技術力と対応力を兼ね備えた新東亜工業は、安心して任せられるパートナーです。

新東亜工業の強み3.幅広いサービス提供

新東亜工業では、防水工事だけでなく、外壁塗装や屋根工事、シーリング工事など、建物の総合的なメンテナンスを一貫して提供しています。この幅広いサービスにより、建物全体の状態を総合的に管理できるため、複数の業者に依頼する手間を省きます。

また、各作業間の連携もスムーズに進めることができるため、工事の効率性が向上し、お客様にとっても負担が軽減されます。新東亜工業の包括的な対応力が、安心して任せられる理由の一つです。

防水工事において新東亜工業が選ばれるポイント

新東亜工業では、綿密な現地調査、丁寧な下地処理などの多くのこだわりを持っており、多くのお客様にお喜びの声をいただいております。

- 綿密な現地調査

- 丁寧な下地処理

- 幅広い防水工法の対応

- アフターサービスの充実

- ドレーンの清掃と水はけ対策

- お客様に寄り添った対応

防水工事において新東亜工業が選ばれる理由は、その技術力とお客様に寄り添ったサービスにあります。

まず、綿密な現地調査を実施し、建物の状態や周辺環境を正確に診断することで、最適な防水工法を提案します。この診断により、雨漏りの原因を根本から解決し、防水性能を最大限に引き出すことが可能です。

施工においては、丁寧な下地処理を徹底することで、防水層の密着性と仕上がりの美しさを実現します。

さらに、施工後のメンテナンスにも対応し、定期点検やアフターサービスを通じて長期的な建物の保護をサポートします。

また、ドレーンの清掃や細部への配慮も怠らず、雨漏りや水はけの問題に対して万全の対策を行っています。

新東亜工業は、ウレタン塗膜防水やシート防水、アスファルト防水、FRP防水といった幅広い工法を取り揃えており、建物やお客様のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。

このような確かな技術と充実したサービスが、多くのお客様から信頼を得ている理由です。

新東亜工業の防水工事の施工事例

ここでは、新東亜工業における東京都西東京市の防水工事の施工事例を紹介します。

ビル屋上の防水工事において、高圧洗浄や下地調整などの補修後、ウレタン防水塗装を行いました。

新東亜工業は、これまでに東京都内を中心に多くのマンションやビルの防水工事を手掛け、その実績は施工事例ページで確認できます。雨漏りなどでお困りの際は、ぜひ新東亜工業へご依頼ください。

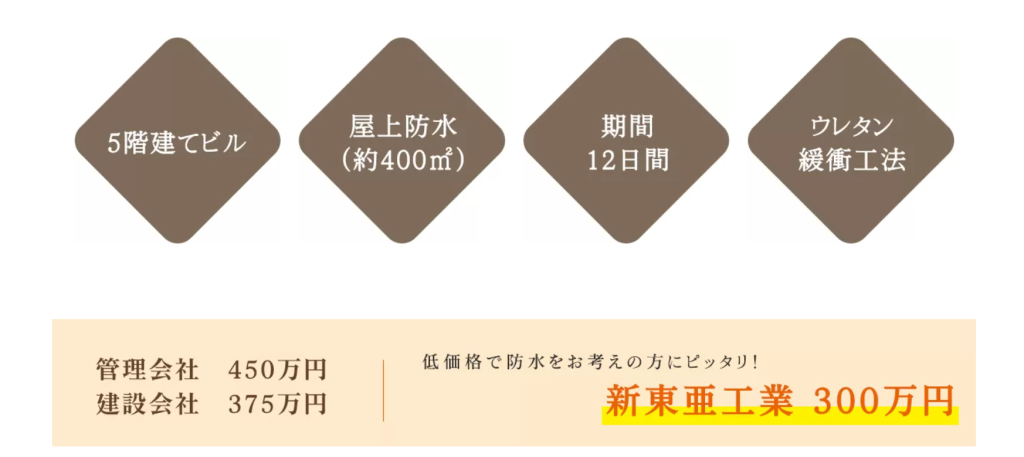

新東亜工業の防水工事の費用について

5階建てビルの屋上防水工事の費用相場は、一般的に建設会社では約375万、管理会社では約450万程度かかります。しかし、新東亜工業なら約300万円程度で実施することも可能です。

なぜ、他社よりも費用を安く提供できるのか、その理由をご説明します。

新東亜工業では、防水工事を自社の職人が一貫して担当するため、中間業者を介さず、中間マージンが発生しません。この自社施工体制により、余分なコストを削減し、適正価格での施工を実現しています。また、長年の経験と技術力を活かし、効率的な作業工程を確立しているため、無駄のない施工が可能です。さらに、防水工事に必要な材料も厳選して仕入れコストを抑えつつ、高品質な材料を使用しています。これらの要因が、費用を安く抑えながら高い品質を保つ理由となります。

具体的な料金は、現地調査後にお見積もりを提供しますので、防水工事を検討されている方はぜひ、ご相談ください。

※防水工事の費用相場は、施工範囲や工法により異なります

防水工事の料金表

新東亜工業における防水工事の費用相場は以下になります。

| 規模 | 内容 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 4階建 | ウレタン防水工事 | 80〜100万円程度 |

| 3階建 | 屋上塩ビ防水工事 | 60万円程度 |

新東亜工業の防水工事の流れ

新東亜工業における防水工事の流れを解説します。

- STEP

防水面の洗浄

まず、高圧洗浄機を使用して、施工箇所の汚れや古い塗膜、ホコリ、コケなどを丁寧に取り除きます。この工程により、防水層と下地の密着性が向上し、施工後の耐久性が大幅にアップします。また、汚れをしっかりと落とすことで、防水材がムラなく塗布されるため、仕上がりも美しくなります。徹底した洗浄作業は、防水工事の品質を左右する大切なステップです。

- STEP

下地処理

防水材がしっかり密着するためには、下地の状態を整えることが欠かせません。ひび割れや凹凸がある場合は、樹脂モルタルや補修材を使用して平滑に仕上げます。また、下地に含まれる水分量を確認し、必要に応じて十分に乾燥させることで、防水材の効果を最大限に引き出します。これらの作業を丁寧に行うことで、防水層の耐久性と施工後のトラブル防止につながります。下地処理は、防水工事の成功を支える基盤となる重要な工程です。

- STEP

塗布

事前に整えた下地に対し、ウレタン樹脂やアスファルト、シート防水材など、建物に最適な防水材を丁寧に塗布します。塗布は複数回に分けて行い、厚みを均一に仕上げることで、防水層の耐久性を高めます。また、施工箇所の形状に応じて細かい部分や角もしっかりと塗布し、隙間のない防水層を形成します。この丁寧な塗布作業が、雨漏りを防ぎ長期間建物を守る鍵となります。

- STEP

中塗り

下塗りで整えた基盤の上に、防水材を均一に塗布することで、厚みを増しながら防水層を強化します。中塗りでは、下地と上塗りをしっかり密着させる役割も果たしており、施工箇所全体にムラなく塗ることが求められます。また、この工程で仕上がりの凹凸を整え、防水層の一体感を高めます。丁寧な中塗り作業が、雨漏りを防ぐ耐久性の高い防水層の形成に繋がります。

- STEP

トップコート

トップコートは、防水層を保護し、美しい仕上がりを実現する最終工程です。中塗りまでで形成された防水層の上に、紫外線や風雨に強いトップコート材を塗布することで、耐久性と防水効果をさらに向上させます。また、トップコートには防水層の劣化を抑え、色褪せやひび割れを防ぐ役割もあります。この工程を丁寧に行うことで、建物の防水性能を長期間維持できるとともに、見た目にも美しい仕上がりを提供します。

建物の防水は、単にシートや塗膜を施工するだけでなく、施工箇所の下地処理をしっかり行う事が重要です。新東亜工業では、細部まで徹底的に処理を行ってまいります。

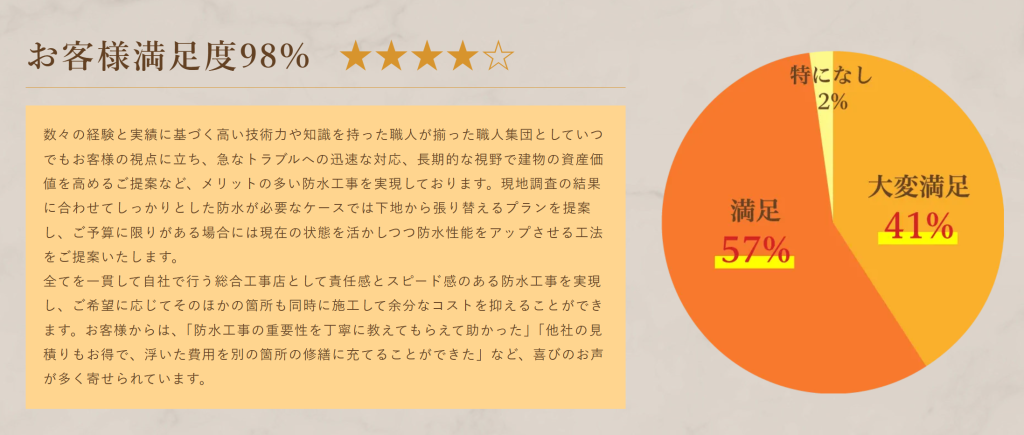

防水工事に関するご相談・ご依頼は、お客様満足度98%の新東亜工業へ!

防水工事や大規模修繕工事に関する相談や見積もり依頼は、公式サイトの問い合わせフォームや電話で24時間受け付けています。建物のメンテナンスや雨漏りでお困りの方、屋上や屋根、ベランダなどに少しでもご不安をお感じでしたら、ぜひ新東亜工業にご相談または調査をご依頼ください。

屋上の防水塗装工事の流れ

屋上の防水塗装工事は、建物を雨漏りや劣化から守るために欠かせない作業です。以下では、一般的な防水塗装工事の流れを詳しく説明します。

1. 調査・診断

施工前に屋上の状態を調査し、ひび割れや浮き、劣化箇所を確認します。この診断に基づき、適切な塗料や施工方法が選定されます。

2. 下地処理

防水塗装の前に、屋上表面をきれいにする作業を行います。

- 清掃: 汚れやゴミを取り除き、表面を整えます。

- ひび割れ補修: ひび割れや劣化箇所にシーリング材やモルタルを使用して補修します。

- 目地処理: コーキングを充填して、隙間からの水の侵入を防ぎます。

3. プライマー塗布

下地と防水材の密着性を高めるため、プライマーを塗布します。この工程は防水塗料の性能を最大限に引き出すために重要です。

4. 防水材の塗布

以下の手順で防水塗料を重ね塗りします。

- 下塗り: 屋上全体に均一に塗布し、基礎となる層を作ります。

- 中塗り: 下塗りが乾燥した後、防水効果を強化するための層を追加します。

- 上塗り: 最終仕上げとして、美観と耐久性を向上させる層を塗布します。

5. 乾燥時間の確保

各塗布後、十分な乾燥時間を設けることが必要です。乾燥が不十分だと、防水性能に影響を及ぼす可能性があります。

6. 最終確認

仕上がりを確認し、防水塗装にムラや不備がないかをチェックします。必要に応じて修正を行い、完成度を高めます。

7. 清掃と引き渡し

工事後、周囲の清掃を行い、施工内容を施主に確認してもらいます。これで屋上の防水塗装工事が完了です。

防水塗装工事の仕上げのポイント

防水塗装工事の仕上げは、耐久性と美観を左右する重要な工程であり、塗りムラがないか隅々まで確認し、乾燥時間を十分に確保することが大切です。特に屋上の端や排水口周りなどの境界部分は、不備があると雨漏りや防水性能の低下につながるため、細心の注意を払い丁寧に仕上げる必要があります。また、建物の外観に影響を与えるため美観にも配慮し、最終チェックで不備があれば修正を行います。

防水塗装工事の仕上げは、耐久性と美観を左右する重要な工程であり、施工後の満足度に直結します。以下に、仕上げの際に注意すべき6つのポイントをまとめます。

- 塗りムラがないかの確認

- 防水効果を最大限に発揮するため、塗りムラがないか隅々まで確認します。

- 塗料の乾燥時間を確保

- 塗料の性能を十分に発揮するため、乾燥時間を十分に確保することが重要です。

- 境界部分の仕上がりを確認

- 屋上の端や排水口周りなどの細かい箇所に不備がないか、特に注意を払います。

- 美観も重視

- 防水性能だけでなく、建物の外観を損なわない美しい仕上がりを目指します。

- 最終チェックと修正

- 施工箇所全体を確認し、不備や塗り残しがあれば修正を行います。

- 防水効果のテスト

- 必要に応じて防水性能を確認するテストを実施し、仕上げの品質を確保します。

防水効果を確認する簡易テストを実施することで、仕上げの品質を確保することができます。このように、細部まで丁寧に仕上げることが、長期的な防水効果を実現するための重要なポイントです。

屋上の防水塗装工事で有効な工法は?

屋上の防水塗装工事は、建物を水害から守るために非常に重要な役割を果たします。防水工事にはさまざまな工法があり、選択肢に応じて耐久性や施工費用が異なります。以下の代表的な工法について解説します。

1. ウレタン防水

ウレタン防水は、液体状の防水材を塗布して防水層を形成する工法です。柔軟性があり、複雑な形状にも適応できるため、屋上に適しています。また、施工後のメンテナンスが比較的簡単で、コストパフォーマンスが良い点が特徴です。

2. シート防水

シート防水は、耐久性の高いシートを屋上に貼り付ける工法です。シート自体が非常に丈夫で、防水性が長期間持続します。施工中に気泡が入らないように注意が必要ですが、高い耐候性が求められる屋上には適しています。

3. アスファルト防水

アスファルト防水は、アスファルトを熱で溶かし、屋上に塗布する方法です。特に大型の屋上や広い面積の防水に向いており、高い耐久性を誇ります。しかし、施工に時間がかかるため、工期が長くなる可能性があります。

4. フッ素防水

フッ素防水は、最も耐久性が高い防水材の一つで、特殊なフッ素樹脂を使用します。防水層が非常に強靭で、長期間にわたって効果を維持できますが、価格が高いため予算を考慮する必要があります。

最適な工法選びのポイント

最適な防水工法は、屋上の状態や予算、求める耐久年数により異なります。例えば、頻繁に利用する屋上にはウレタン防水やシート防水が適していますし、長期間メンテナンスを避けたい場合にはアスファルト防水やフッ素防水を選ぶと良いでしょう。業者と相談して、最適な工法を選定することが大切です。

屋上の防水工事まとめ

屋上は雨の影響を受けやすいため、防水工事が必須です。

屋上の防水機能を正しく維持することが、建物の寿命を伸ばすことにもつながります。

屋上の防水工事にもさまざまな工法があるため、今回の記事を参考に最適な工事を探してみてくださいね。

防水業者への依頼の仕方まで紹介しているので、防水工事を検討している方はぜひ参考にしてください。