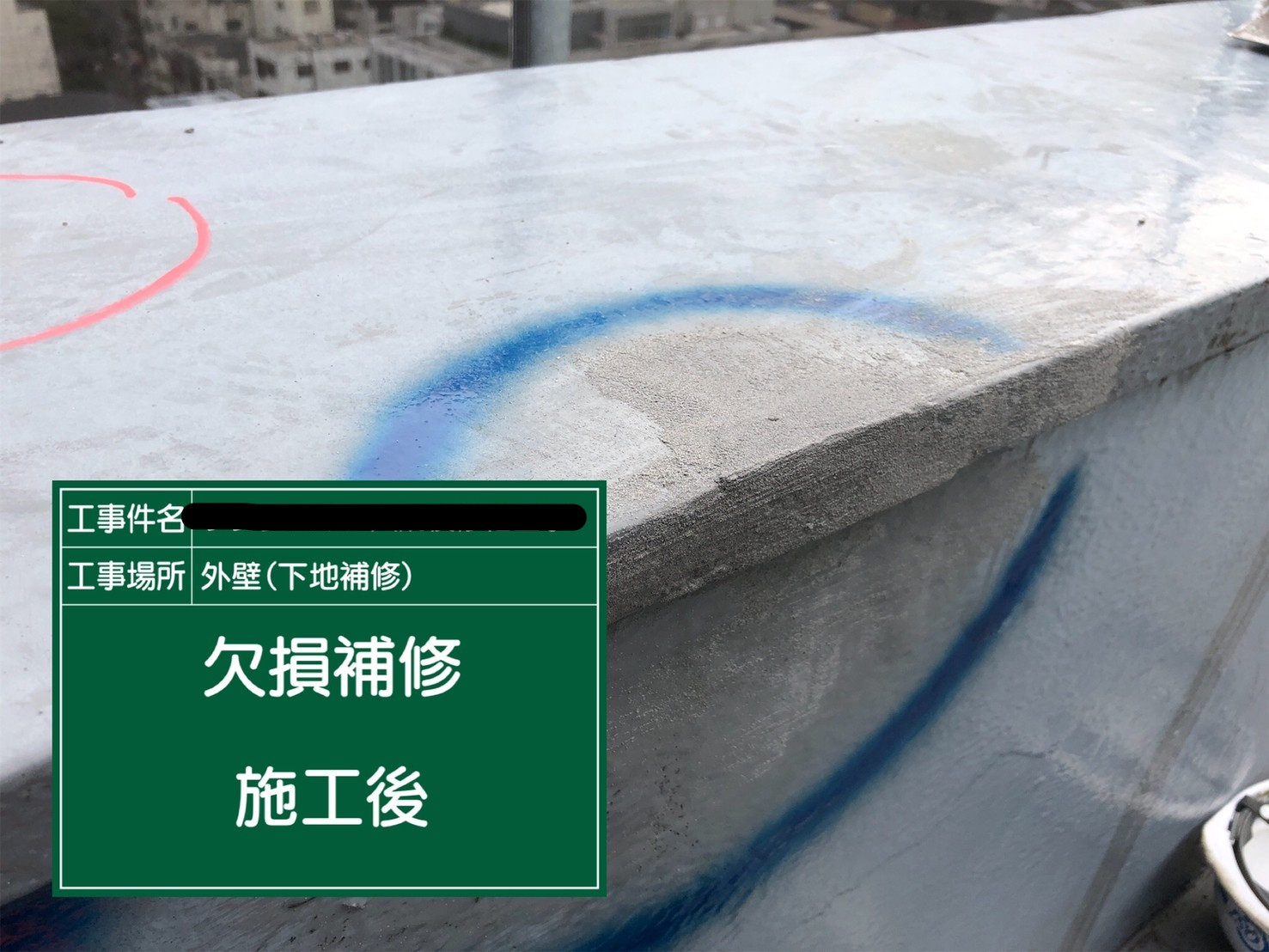

下地補修”欠損”

2020/12/09

【DIY完全ガイド】下地補修(欠損)のプロが教える!自分でできる簡単ステップと失敗しないコツ

建物の壁や床、DIY作品の表面などにできた欠損。放置すると見た目が悪いだけでなく、雨水の侵入や劣化の進行を招く可能性があります。「自分で直せるなら直したいけど、どうすればいいかわからない…」と感じている方も多いでしょう。

この記事では、DIY初心者の方でも安心して取り組めるよう、プロの視点からわかりやすく解説します。

必要な道具から具体的な手順、そして失敗しないための重要なコツまで丁寧に解説しますので、ぜひ参考にして、気になる欠損をきれいに補修してください。

欠損の種類と適切な補修材の選び方

下地の欠損といっても、その種類や大きさ、そして補修する場所によって適切な補修材は異なります。まず、ご自身の補修したい箇所にどのような種類の欠損があるのかを見極めることが、補修を成功させるための第一歩です。

小さなひび割れ(クラック)

髪の毛ほどの細いひび割れから、数ミリ程度の幅のものまであります。主に乾燥や収縮、わずかな地震などが原因で発生することが多く、比較的軽微な補修で済むことが多いです。

このような小さなひび割れには、注入式の補修材や、薄付けタイプのパテなどが適しています。柔軟性があり、下地の動きに追従しやすい性質を持つ補修材を選ぶと、再発を防ぐ効果が期待できます。

欠け・剥がれ

角が欠けてしまったり、表面の一部が剥がれてしまったような状態です。衝撃や経年劣化などが原因として考えられます。比較的範囲が小さい場合は、ペースト状の補修材やパテで埋めるのが一般的です。

ある程度の強度を持つ補修材を選ぶことが重要で、特に人が触れたり、物が当たったりするような場所では、耐久性の高いものを選びましょう。

大きな穴・陥没

広範囲にわたって下地が失われていたり、深い穴が開いてしまっている状態です。これは、内部の腐食や構造的な問題が原因となっている可能性もあります。

このような場合は、パテだけで埋めるのは難しく、一度下地を形成するための材料(例えば、木材や軽量モルタルなど)で大まかな形を作り、その上からパテで仕上げるという手順が必要になることがあります。

適切な補修材の選び方

上記のように欠損の種類を把握したら、次に適切な補修材を選びます。補修材には様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。

パテ:

ペースト状で扱いやすく、小さなひび割れや欠けの補修に適しています。乾燥すると硬化し、研磨も可能です。

注入式補修材:

細いひび割れにノズルから注入するタイプで、奥までしっかりと補修材を充填できます。

セメント系補修材:

強度が高く、比較的大きな欠損や水がかかる場所の補修に適しています。

エポキシ系補修材:

耐水性・接着力が高く、過酷な環境下での補修に適していますが、硬化が早いため作業時間に注意が必要です。

木部補修材:

木材の欠けや穴埋めに使用します。着色できるものもあり、周囲の色に合わせて補修跡を目立ちにくくすることができます。

補修する場所の材質(コンクリート、木材、金属など)、欠損の大きさや深さ、そしてどのような仕上がりにしたいかを考慮して、最適な補修材を選びましょう。ホームセンターなどでは、店員さんに相談してみるのも良いでしょう。

下地補修に必要な道具とBefore-Afterの確認

効果的な下地補修を行うためには、適切な道具を揃えることが不可欠です。また、作業前後の状態をしっかり記録しておくことで、補修の効果を確認し、今後の対策に役立てることができます。

1. 補修に必要な基本的な道具

補修材:

欠損の種類に合わせて適切なものを選びます。(前項参照)

ヘラ・パテベラ:

補修材を塗ったり、ならしたりする際に使用します。様々なサイズや形状があるので、作業箇所に合わせて選びましょう。

カッターナイフ・スクレーパー:

剥がれかけた部分や不要な部分を取り除く際に使用します。

サンドペーパー(紙やすり):

補修後の表面を滑らかに仕上げるために使用します。粗目、中目、細目と用意しておくと便利です。

マスキングテープ:

補修箇所以外を汚さないように保護するために使用します。

養生シート:

周囲への汚れを防ぐために敷いておきます。

軍手・保護メガネ・マスク:

作業中の安全を守るために必ず着用しましょう。特に粉塵が舞う作業では、防塵マスクの使用をおすすめします。

清掃用具:

ブラシや雑巾など、補修箇所を清掃するために使用します。

計量カップ・撹拌棒(必要な場合):

二液性の補修材など、混ぜ合わせて使用する際に必要になります。

刷毛・ローラー(仕上げ塗装を行う場合):

補修後に塗装を行う場合に必要になります。

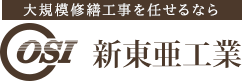

2. 作業前の状態確認と記録(Before)

補修作業に入る前に、以下の点をしっかりと確認し、記録しておきましょう。写真やメモに残しておくことを強く推奨します。

欠損の範囲と深さ:

定規やメジャーを使って、欠損の幅、長さ、深さを測っておきましょう。

欠損の状態:

ひび割れであれば、その幅や本数、進行方向などを記録します。欠けや剥がれであれば、その範囲や剥がれ具合を確認します。

周囲の状況:

欠損箇所の周囲の汚れや劣化具合も確認しておきましょう。

原因の推測:

可能であれば、なぜこのような欠損が発生したのか、原因を推測してみましょう。これにより、再発防止のための対策を立てやすくなります。

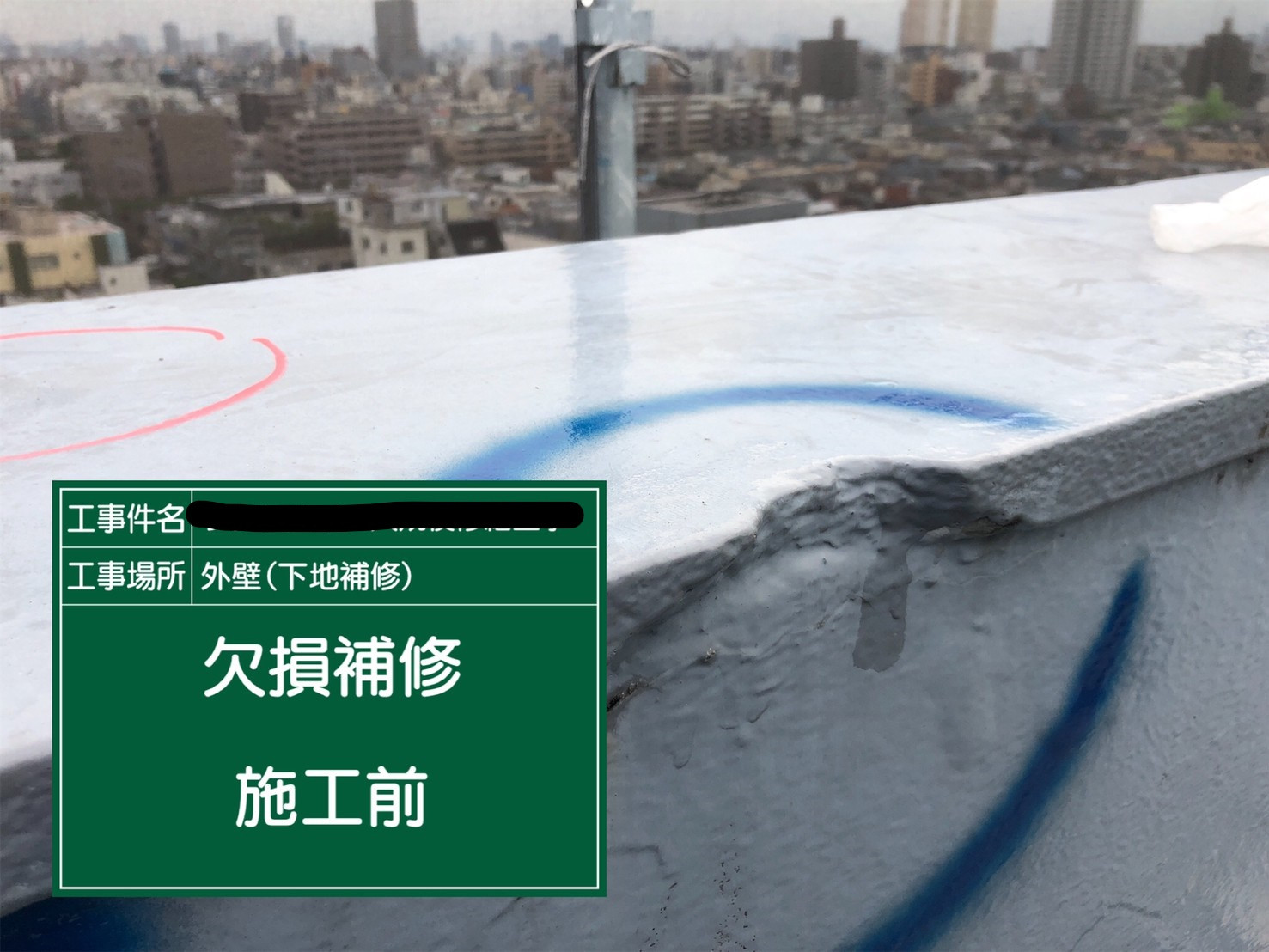

3. 作業後の状態確認と記録(After)

補修作業が完了し、補修材が完全に硬化したら、改めて以下の点を確認し、記録します。

補修箇所の仕上がり:

補修材がしっかりと充填され、周囲と段差がないかなどを確認します。

表面の滑らかさ:

サンドペーパーで研磨した場合は、表面が滑らかになっているかを確認します。

周囲への影響:

マスキングテープを剥がした際に、周囲を汚していないかなどを確認します。

BeforeとAfterの写真を比較することで、補修の効果が一目でわかります。また、記録を残しておくことで、もし補修後に再び問題が発生した場合の原因究明や対策に役立ちます。

下地補修(欠損)の具体的な手順と注意点

効果的な下地補修を行うためには、適切な道具を揃えることが不可欠です。また、作業前後の状態をしっかり記録しておくことで、補修の効果を確認し、今後の対策に役立てることができます。

1. 補修に必要な基本的な道具

補修材:

欠損の種類に合わせて適切なものを選びます。(前項参照)

ヘラ・パテベラ:

補修材を塗ったり、ならしたりする際に使用します。様々なサイズや形状があるので、作業箇所に合わせて選びましょう。

カッターナイフ・スクレーパー:

剥がれかけた部分や不要な部分を取り除く際に使用します。

サンドペーパー(紙やすり):

補修後の表面を滑らかに仕上げるために使用します。粗目、中目、細目と用意しておくと便利です。

マスキングテープ:

補修箇所以外を汚さないように保護するために使用します。

養生シート:

周囲への汚れを防ぐために敷いておきます。

軍手・保護メガネ・マスク:

作業中の安全を守るために必ず着用しましょう。特に粉塵が舞う作業では、防塵マスクの使用をおすすめします。

清掃用具:

ブラシや雑巾など、補修箇所を清掃するために使用します。

計量カップ・撹拌棒(必要な場合):

二液性の補修材など、混ぜ合わせて使用する際に必要になります。

刷毛・ローラー(仕上げ塗装を行う場合):

補修後に塗装を行う場合に必要になります。

2. 作業前の状態確認と記録(Before)

補修作業に入る前に、以下の点をしっかりと確認し、記録しておきましょう。写真やメモに残しておくことを強く推奨します。

欠損の範囲と深さ: 定規やメジャーを使って、欠損の幅、長さ、深さを測っておきましょう。

欠損の状態:

ひび割れであれば、その幅や本数、進行方向などを記録します。欠けや剥がれであれば、その範囲や剥がれ具合を確認します。

周囲の状況:

欠損箇所の周囲の汚れや劣化具合も確認しておきましょう。

原因の推測:

可能であれば、なぜこのような欠損が発生したのか、原因を推測してみましょう。これにより、再発防止のための対策を立てやすくなります。

3. 作業後の状態確認と記録(After)

補修作業が完了し、補修材が完全に硬化したら、改めて以下の点を確認し、記録します。

補修箇所の仕上がり:

補修材がしっかりと充填され、周囲と段差がないかなどを確認します。

表面の滑らかさ:

サンドペーパーで研磨した場合は、表面が滑らかになっているかを確認します。

周囲への影響:

マスキングテープを剥がした際に、周囲を汚していないかなどを確認します。

BeforeとAfterの記録を残しておくことで、もし補修後に再び問題が発生した場合の原因究明や対策に役立ちます。

下地補修(欠損)でよくある失敗と対策

DIYでの下地補修は、正しい知識と手順で行えば比較的簡単にできますが、いくつかの点で失敗しやすいポイントがあります。ここでは、よくある失敗例とその対策について解説します。

1. 補修材がすぐに剥がれてしまう

原因:

下地処理が不十分で、汚れや油分、剥がれかけた塗膜などが残っていたため、補修材がしっかりと密着しなかった。

対策:

補修前に、補修箇所の清掃を丁寧に行い、油分は中性洗剤などで拭き取って十分に乾燥させる。浮いている塗膜などはスクレーパーなどで完全に除去する。

原因:

補修材の選択を間違えた。下地の材質や欠損の状況に適していない補修材を使用したため、十分な接着力が得られなかった。

対策:

補修する場所の材質、欠損の大きさや深さを考慮し、適切な種類の補修材を選ぶ。迷った場合は、ホームセンターの店員などに相談する。

2. 補修跡が目立ってしまう

原因:

補修材を塗布した際の表面のならし方が不十分で、周囲との段差ができてしまった。

対策:

ヘラやパテベラを使って、補修材を丁寧に塗り広げ、周囲と滑らかにつながるように意識する。乾燥後、サンドペーパーで丁寧に研磨し、段差をなくす。

原因:

補修材の色が周囲の色と合っていない。

対策:

目立たない場所で試し塗りをするか、着色可能な補修材を使用して周囲の色に合わせて調整する。補修後に塗装を行うことも有効な手段。

3. ひび割れが再発してしまう

原因:

下地の動きに追従できない硬い補修材を使用したため、再びひび割れが発生した。

対策:

柔軟性のある補修材(注入式補修材や柔軟性パテなど)を選ぶ。ひび割れが深く進行している場合は、専門業者に相談することも検討する。

原因:

ひび割れの原因となっている構造的な問題が解決されていない。

対策:

ひび割れの原因を特定し、根本的な解決策を検討する。場合によっては、専門業者による調査が必要となる。

4. 気泡が入ってしまう

原因:

補修材を充填する際に、空気が巻き込まれてしまった。

対策:

ヘラで補修材を押し込むようにして、丁寧に充填する。特に深い穴の場合は、数回に分けて充填し、その都度空気を抜くようにする。

5. 作業中に周囲を汚してしまう

原因:

マスキングや養生が不十分だった。

対策:

作業前に、マスキングテープや養生シートを使って、周囲をしっかりと保護する。

これらの失敗例と対策を事前に把握しておくことで、よりスムーズに、そして綺麗に下地補修を行うことができるはずです。もし不安な場合は、無理せず専門業者に依頼することも一つの選択肢です。

まとめ|自分でできる下地補修(欠損)で快適な住まいを

この記事では、DIYで行うための基礎知識から具体的な手順、そして失敗しないための注意点までを詳しく解説してきました。

まず、欠損の種類を把握し、適切な補修材を選ぶことの重要性を理解いただけたかと思います。小さなひび割れには柔軟性のあるパテ、欠けや剥がれには強度のあるペースト状補修材、そして大きな穴には下地を形成する材料とパテを組み合わせるなど、状況に応じた選択が大切です。

次に、補修に必要な基本的な道具と、作業前後の状態を記録することの重要性について解説しました。適切な道具を揃えることで作業効率が向上し、記録を残すことで補修の効果を確認し、今後の対策に役立てることができます。

そして、具体的な補修の手順として、下地処理、マスキング、補修材の準備と充填、乾燥、研磨、仕上げという流れを説明しました。それぞれの工程における注意点を守ることで、より綺麗で長持ちする補修が可能になります。

最後に、DIYで下地補修を行う際に起こりがちな失敗とその対策について触れました。事前の準備や丁寧な作業を心がけることで、多くの失敗は防ぐことができます。もし不安な場合は、専門業者に相談することも賢明な判断です。

ご自宅の壁や床、あるいは大切なDIY作品にできた小さな欠損は、放置すると見た目の悪化だけでなく、建物の劣化を早める原因にもなりかねません。しかし、この記事で解説した手順と注意点を守れば、DIY初心者の方でも十分に補修することが可能です。

自分で手を加えることで、住まいへの愛着も深まるはずです。ぜひこの記事を参考に、気になる欠損の補修に挑戦して、より快適で美しい住まいを実現してください。もし、この記事を読んでも不安な点や疑問点が残る場合は、遠慮なく専門業者に相談することをおすすめします。

修繕をご検討の方は早めにご相談ください。

☆☆工事担当者が現地にて詳しく調査させて頂きます。☆☆

現地調査、お見積りは無料にてさせて頂きます。

まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。