防水工事 ”通気緩衝工法とは”

2020/11/22

通気緩衝工法とは?雨漏りから建物を守る画期的な防水技術を徹底解説

建物は、雨風や紫外線といった自然環境から常に影響を受けています。特に雨水は、建物内部に浸入すると、構造材の腐食、カビの発生、断熱性能の低下など、様々な問題を引き起こし、建物寿命を大幅に縮めてしまいます。そのため、効果的な防水対策は、建物を長持ちさせるための最重要要素と言えるでしょう。

現在、建物の防水工法には多くの選択肢がありますが、近年特に注目を集めているのが「通気緩衝工法」です。この革新的な工法は、従来の防水技術にはない独自のメリットを持ち、雨漏り対策としての機能性はもちろん、建物の居住性向上にも大きく貢献します。

本記事では、「通気緩衝工法とは何か?」という基本から、その仕組み、具体的なメリット・デメリット、実際の適用事例、そして他の防水工法との比較まで、専門家の視点から徹底解説します。

通気緩衝工法の基本的な仕組み:雨水の浸入を防ぎ、湿気を排出する独自の構造

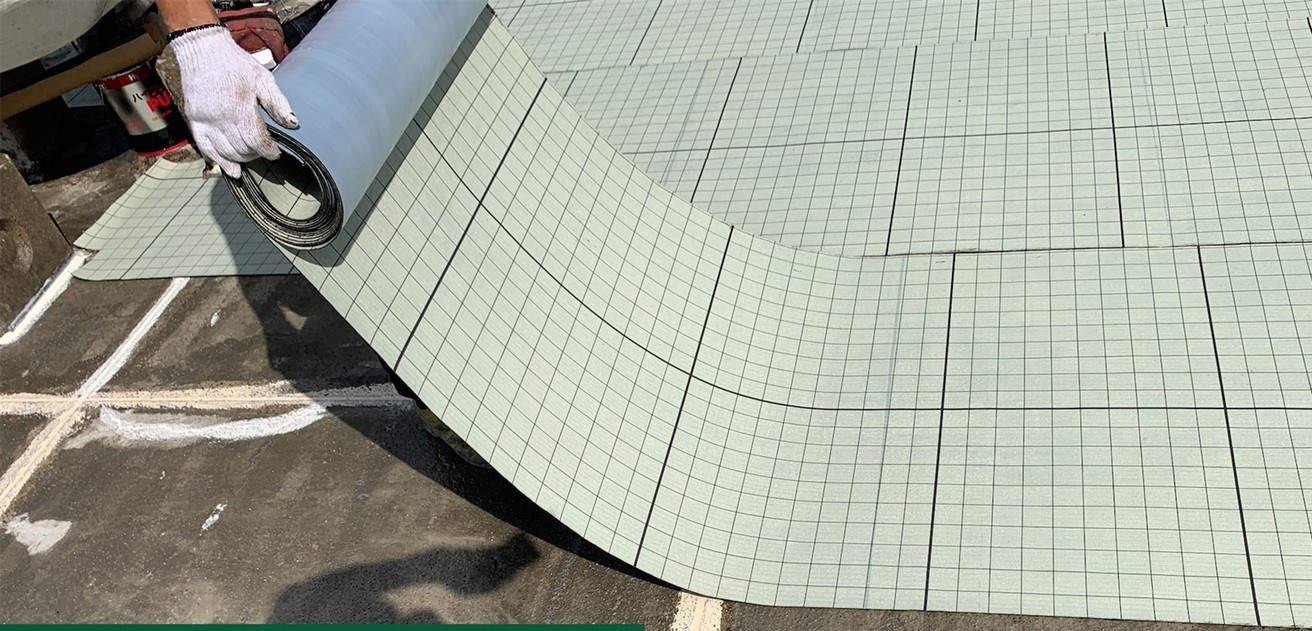

通気緩衝工法は、屋上やベランダなどの防水層の下に「通気層」と「緩衝シート」を設けることで、従来の防水工法にはない独自の機能を実現しています。

まず、「緩衝シート」は、下地からの微細なひび割れや動きを吸収し、防水層への直接的な影響を緩和する役割を果たします。これにより、防水層の破断リスクを低減し、防水性能の長期的な維持に貢献します。

そして最も重要なのが「通気層」です。これは、緩衝シートと防水層の間に設けられた空気の通り道であり、以下の二つの重要な役割を担っています。

雨水の早期排出:

万が一、防水層の表面に雨水が滞留したり、微細な隙間から雨水が浸入した場合でも、通気層を通って速やかに外部へ排出する仕組みになっています。これにより、下地への雨水の浸透を防ぎ、建物の構造体を腐食から守ります。

下地や防水層内部の湿気排出:

地中からの湿気や、室内の水蒸気が屋根やベランダの構造体内に侵入することがあります。また、防水層自体にもわずかながら湿気が含まれることがあります。通気層はこの湿気を空気の流れに乗せて外部へ排出するため、下地や防水層の乾燥状態を保ち、カビや藻の発生を抑制します。

この「緩衝」と「通気」という二つの機能が組み合わさることで、通気緩衝工法は高い防水性能と耐久性を発揮し、建物を長期間にわたって雨水や湿気から守ることができるのです。

通気緩衝工法のメリット:建物の長寿命化、快適性向上、コスト削減

通気緩衝工法は、その独自の仕組みによって、従来の防水工法と比較して多くのメリットをもたらします。主なメリットとしては、以下の点が挙げられます。

高い防水性と耐久性:

緩衝シートが下地の動きを吸収し、通気層が雨水を速やかに排出することで、防水層への負担が軽減され、破断のリスクが低減します。また、下地や防水層内部の湿気を排出することで、劣化の進行を抑え、防水性能を長期間維持することができます。これにより、頻繁なメンテナンスや改修の必要性が減り、建物の長寿命化に大きく貢献します。

下地の乾燥状態維持による建物へのダメージ軽減:

通気層が下地の湿気を効果的に排出するため、木造住宅であれば柱や梁の腐食を防ぎ、鉄筋コンクリート造であれば躯体の劣化を抑制します。これにより、建物の構造的な安全性を長期間にわたって維持することができます。

断熱性能の向上と省エネルギー効果:

通気層は、夏場には屋根や屋上の熱気を外部へ逃がし、冬場には室内の熱が逃げるのを抑制する効果が期待できます。これにより、冷暖房効率が向上し、光熱費の削減につながる可能性があります。

改修時の既存防水層の撤去費用の削減:

通気緩衝工法は、既存の防水層を残したまま施工できる場合があります。これにより、既存の防水層を撤去する手間や費用を削減できる可能性があります。ただし、既存防水層の状態によっては撤去が必要となる場合もあります。

早期の雨漏り発見と対応:

万が一、防水層に損傷が発生し、雨水が浸入した場合でも、通気層を通って排出されるため、早期に雨漏りの兆候を発見しやすくなります。これにより、被害が拡大する前に迅速な対応が可能となります。

これらのメリットは、建物の資産価値を維持し、快適な居住環境を実現する上で非常に重要です。

通気緩衝工法のデメリットと注意点:初期費用、施工業者選び、定期的な点検

通気緩衝工法は多くのメリットを持つ一方で、いくつかのデメリットと注意点も存在します。これらを理解しておくことは、工法選択において非常に重要です。

初期費用の高さ:

一般的に、通気緩衝工法は、通気層や緩衝シートといった追加の部材を使用するため、他の防水工法と比較して初期費用が高くなる傾向があります。ただし、長期的な視点で見ると、メンテナンス費用の削減や建物の長寿命化によって、トータルコストは抑えられる可能性があります。

施工の専門性と技術力:

通気緩衝工法は、通気層の適切な確保や緩衝シートの確実な設置など、高度な施工技術が求められます。施工不良は防水性能の低下に直結するため、実績と信頼のある専門業者を選ぶことが非常に重要です。

通気層の閉塞リスク:

通気層の排気口がゴミや落ち葉などで塞がれてしまうと、通気機能が損なわれる可能性があります。そのため、定期的な清掃や点検が必要となります。特に、周囲に樹木が多い建物や、風の強い地域では注意が必要です。

適用できないケース:

建物の構造や形状によっては、通気緩衝工法が適用できない場合があります。例えば、複雑な屋根形状や、通気層を設けるための十分なスペースがない場合などです。専門業者による事前の調査と適切な判断が不可欠です。

改修時の注意点:

既存の防水層の上に通気緩衝工法を重ねて施工する場合、既存防水層の状態によっては十分な効果が得られないことがあります。また、既存防水層の種類によっては、通気緩衝工法との相性が悪い場合もあります。改修工事の場合は、専門業者による綿密な診断が重要となります。

これらのデメリットと注意点を十分に理解した上で、建物の状況や予算に合わせて適切な工法を選択することが大切です。

通気緩衝工法の適用事例:様々な建物で活躍する通気緩衝工法

通気緩衝工法は、その優れた機能性から、様々な種類の建物で採用されています。具体的な適用事例としては、以下のようなものが挙げられます。

住宅の屋根・ベランダ:

木造住宅や鉄骨造住宅の屋根やベランダにおいて、雨漏り対策や断熱性能の向上、結露防止などを目的として広く採用されています。特に、湿気の多い地域や、断熱性能を重視する住宅においては、その効果が期待できます。

マンション・アパートの屋上・バルコニー:

多くの人が暮らす集合住宅では、一度雨漏りが発生すると、複数の住戸に影響が及ぶ可能性があります。通気緩衝工法は、高い防水性と耐久性により、長期的な安心を提供し、メンテナンスコストの削減にも貢献します。

工場・倉庫の屋根:

広大な屋根面積を持つ工場や倉庫では、防水対策が非常に重要です。通気緩衝工法は、下地の湿気を排出し、防水層の劣化を抑制することで、建物の耐久性を向上させ、生産設備や保管物の保護に貢献します。

公共施設・商業施設の屋上:

学校、病院、商業施設など、多くの人が利用する建物においても、通気緩衝工法は採用されています。高い防水性能に加え、断熱性能の向上による省エネルギー効果も期待できます。屋上緑化との組み合わせで、環境負荷の低減にも貢献する事例もあります。

改修工事:

既存の防水層が劣化している建物に対して、既存の防水層を撤去せずに通気緩衝工法を重ねて施工するケースも増えています。これにより、工期短縮やコスト削減が期待できます。

これらの事例からもわかるように、通気緩衝工法は、新築だけでなく改修工事においても、様々な建物において有効な防水対策として活用されています。建物の種類や用途、そして求められる性能に応じて、最適な通気緩衝工法が選択されています。

他の防水工法との比較:通気緩衝工法の特長を際立たせる

建物の防水工法は、通気緩衝工法の他にも様々な種類があります。それぞれの工法には、特長、メリット・デメリット、適用範囲があります。ここでは、代表的な防水工法と比較することで、通気緩衝工法の特長をより明確にしていきます。

シート防水:

合成ゴムや合成樹脂製のシートを接着剤や機械的な固定方法で下地に貼り付ける工法です。比較的安価で施工期間も短いというメリットがありますが、シートの継ぎ目や損傷に注意が必要です。通気機能はありません。

塗膜防水:

液状の防水材を複数回塗り重ねて防水層を形成する工法です。複雑な形状の場所にも施工しやすく、継ぎ目のない防水層を形成できます。ウレタン系、アクリル系、FRP系など様々な種類があります。通気機能を持つ塗膜防水もありますが、通気緩衝工法ほどではありません。

アスファルト防水:

アスファルトルーフィングという防水シートを熱したアスファルトで貼り重ねる伝統的な工法です。耐久性や防水性に優れていますが、施工時に熱や臭いが発生する、重量があるといったデメリットがあります。通気機能はありません。

ウレタン防水(密着工法):

液状のウレタン樹脂を塗布して防水層を形成する工法で、塗膜防水の一種です。下地に密着させるため、下地の動きに追従しにくいというデメリットがあります。通気機能はありません。

これらの防水工法と比較すると、通気緩衝工法は、下地の動きを吸収する緩衝機能と、内部の湿気を排出する通気機能という二つの大きな特長を持っています。これにより、防水層の耐久性を高め、下地の劣化を防ぎ、建物の長寿命化に貢献するという点で、他の工法よりも優れていると言えます。

もちろん、それぞれの工法には適した用途や建築条件があります。建物の種類、形状、予算、そして求められる性能などを総合的に考慮して、最適な防水工法を選択することが重要です。

まとめ:通気緩衝工法で建物を長持ちさせ、快適な暮らしを実現

この記事では、「通気緩衝工法とは何か?」という基本的な疑問から、その仕組み、メリット・デメリット、適用事例、そして他の防水工法との違いまでを詳しく解説してきました。

通気緩衝工法は、緩衝シートによる下地の保護と、通気層による雨水と湿気の排出という独自の機能により、建物を雨漏りによる被害から守り、構造体の劣化を抑制する画期的な防水技術です。高い防水性と耐久性、下地の乾燥状態維持、断熱性能の向上、改修時のメリットなど、多くの利点があり、様々な建物でその効果を発揮しています。

もちろん、初期費用や施工の専門性、定期的なメンテナンスといった注意点もありますが、長期的な視点で見れば、建物の長寿命化とメンテナンスコストの削減に大きく貢献する可能性を秘めています。

ご自身の建物の防水対策を検討する際には、今回ご紹介した通気緩衝工法の特長を理解した上で、専門業者に相談し、建物の状況や予算に最適な工法を選択することをおすすめします。適切な防水対策によって、建物を長持ちさせ、安全で快適な暮らしを実現しましょう。

☆☆工事担当者が現地にて詳しく調査させて頂きます。☆☆

現地調査、お見積りは無料にてさせて頂きます。

まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。