長尺シート工事とは!?

2020/12/19

【徹底解説】長尺シート工事とは?費用相場から工法、DIYまで分かりやすく解説

建物の床材として幅広く採用されている長尺シート。優れた耐久性とデザイン性を持ち、多様な施設で使用されていますが、「長尺シート工事の具体的な内容は?」「実際の費用はいくらかかるのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、長尺シート工事の基本知識から、施工方法の種類、費用相場、DIY可能性、そして信頼性の高い業者選定方法まで詳細に解説します。長尺シート工事を計画中の方はもちろん、関心をお持ちの方も、この記事を通じて長尺シート工事について総合的に理解できるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。

長尺シート工事の基礎知識:その種類と特徴

長尺シート工事とは、ロール状にされたビニール製の床材「長尺シート」を、床面に接着剤などで設置する工事全般を指します。主に商業施設、医療機関、教育施設、工場、集合住宅の共用部など、多数の人が利用する場所や、高い耐久性・メンテナンス性が求められる環境で採用されています。

長尺シートの最大の特長は、名前が示す通り「長尺」であることです。これにより、継ぎ目が少なく美しい仕上がりと、高水準の防水性を実現できます。また、デザインや機能も多様で、以下のような種類があります。

塩化ビニル系長尺シート:

最も一般的なタイプで、耐久性、耐水性、防汚性に優れています。デザインバリエーションも豊富で、様々な用途に対応可能です。

ゴム系長尺シート:

弾力性に優れ、歩行感が良好です。衝撃吸収性も高く、体育館や医療施設などでよく利用されています。

ノンスリップシート:

表面に滑り止め加工が施されており、安全性が重視される場所(階段、通路など)に最適です。

帯電防止シート:

静電気発生を抑制する機能を持ち、精密機械工場やクリーンルームなどで使用されます。

防音シート:

音の伝達を軽減する効果があり、集合住宅の床やスタジオなどで採用されます。

これらの長尺シートは、それぞれ厚み、機能性、デザイン性が異なり、使用場所や目的に応じて最適なものが選定されます。長尺シート工事を検討する際には、各種類の特徴を十分に理解することが非常に重要です。

長尺シート工事の主な工法とそれぞれのメリット・デメリット

長尺シート工事には、主に以下の3つの工法があります。それぞれの工法にはメリット・デメリットがあり、下地の状態、シートの種類、施工場所の条件などによって最適な工法が選択されます。

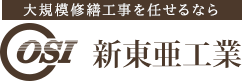

接着工法:

下地を清掃・調整した後、接着剤を塗布し、長尺シートを貼り付ける最も一般的な工法です。

メリット:

比較的コストが低く、施工も簡易です。多くの種類の長尺シートに対応できます。

デメリット:

下地の不陸(凹凸)を反映しやすく、剥離しやすい場合があります。湿度の高い環境には適していません。

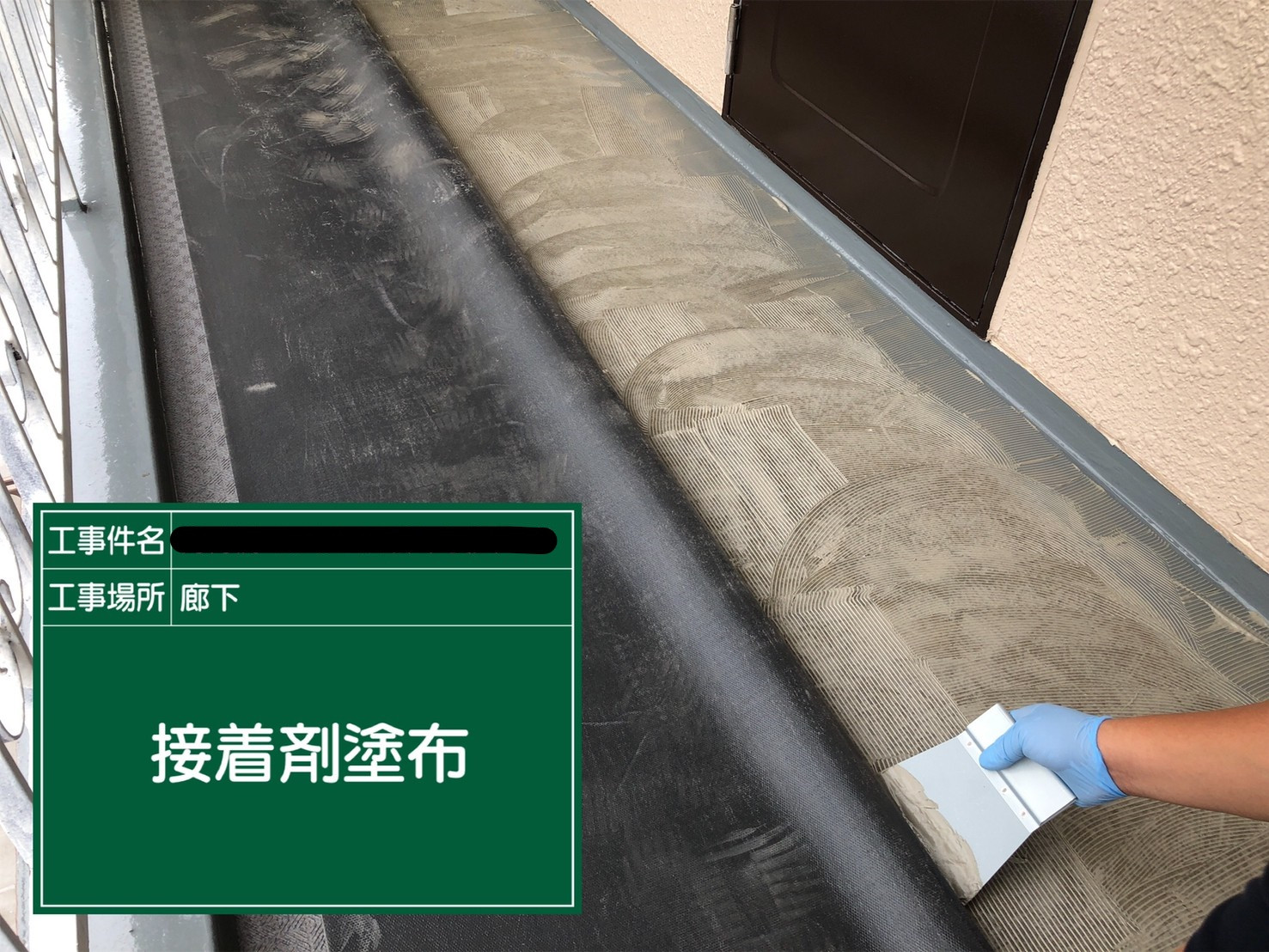

耐水工法:

湿度の高い場所や水回りでの使用に適した工法です。防水性の高い接着剤や下地処理材を使用し、シートの端部をシーリング処理することで水の浸入を防止します。

メリット:

防水性に優れ、剥がれにくいです。厨房やトイレ、浴室などでの使用に適しています。

デメリット:

接着工法と比較してコストが高くなる傾向があります。

置き敷き工法:

接着剤を使用せず、長尺シートを床に敷き詰める工法です。シートの端部を両面テープなどで固定することもあります。

メリット:

下地へのダメージが少なく、撤去が容易です。一時的な使用や、将来的に床材を変更する可能性がある場合に適しています。

デメリット:

接着工法と比較してシートの位置ずれや浮きが生じやすいです。歩行感もやや劣ります。

これらの工法から、現場の状況や要求される性能、予算などを考慮して最適な工法を選定することが、長尺シート工事の品質を左右する重要な要素となります。専門業者と十分に協議し、最適な工法を選択することをお勧めします。

長尺シート工事の費用相場:内訳と抑えるためのポイント

長尺シート工事の費用は、使用する長尺シートの種類、施工面積、下地の状態、選択する工法など、様々な要因によって変動します。一概に「〇〇円/㎡」と断言することは困難ですが、一般的な費用相場の内訳と、費用を抑えるためのポイントについて解説します。

費用相場の内訳:

材料費:

長尺シート本体の費用です。シートの種類や厚み、デザインによって大きく異なります。一般的には、塩化ビニル系のものが比較的安価で、ゴム系や高機能なものは高価になる傾向があります。

下地処理費:

床面の清掃、不陸調整(パテ処理、研磨など)、プライマー塗布などの費用です。下地の状態が悪いほど、この費用は高くなります。

施工費:

長尺シートの貼り付け、溶接(必要な場合)、端部のシーリング処理などの人件費です。施工面積や工法の種類によって変動します。

諸経費:

業者の利益、運搬費、廃材処理費などが含まれます。

一般的な費用相場(目安):

あくまで目安としてですが、一般的な塩化ビニル系の長尺シートを接着工法で施工する場合、3,000円〜8,000円/㎡程度が相場となることが多いです。ただし、これはあくまで目安であり、上記の内訳や現場の状況によって大きく変動することを理解しておきましょう。

費用を抑えるためのポイント:

複数の業者から見積もりを取る:

最低でも3社以上の業者から見積もりを取得し、比較検討することで、適正な価格を把握できます。

シートの種類を見直す:

機能性は重要ですが、必ずしも高価なシートが最適とは限りません。使用場所や目的に合わせて、適切なグレードのシートを選ぶことでコストを削減できます。

下地処理を適切に行う:

下地処理を確実に実施することで、シートの剥離を防ぎ、長期的に見るとメンテナンスコストを抑制することが可能です。DIYで可能な範囲は自分で行うことも検討できますが、専門的な知識や技術が必要な場合は無理せず業者に依頼しましょう。

繁忙期を避ける:

一般的に、年度末や大型連休前などは工事の依頼が増加し、費用が高くなる傾向があります。時間に余裕があれば、閑散期に依頼することも検討してみましょう。

費用だけでなく、業者の信頼性や実績も考慮して、後悔のない業者選びをすることが重要です。

長尺シートはDIYできる?注意点とプロに依頼するメリット

比較的扱いやすいイメージのある長尺シートですが、DIYでの施工は実現可能なのでしょうか?結論から言えば、不可能ではありませんが、数多くの注意点と考慮すべき事項があります。

DIYで施工する際の注意点:

下地処理の難しさ:

長尺シートの仕上がり品質は、下地処理の良し悪しに大きく左右されます。不陸があるとシートが浮いたり、剥がれたりする原因になります。専門的な知識や技術、工具がない場合、完璧な下地処理は困難でしょう。

正確なカットと貼り付け:

長尺シートは、現場に合わせて正確にカットし、空気が入らないように均一に貼り付ける必要があります。特に広い面積や複雑な形状の場所では、高い技術と集中力が要求されます。

接着剤の選定と取扱い:

使用する接着剤の種類を誤ると、シートがしっかりと接着しなかったり、変色したりする可能性があります。また、接着剤の塗布量やオープンタイム(塗布後、シートを貼り付けるまでの時間)など、正確な取扱い方法を理解しておく必要があります。

端部の処理:

シートの端部は、剥がれを防止するために適切な処理が必要です。壁際や入り隅など、細部の処理には技術が必要です。

必要な工具の準備:

カッター、地ベラ、ローラー、接着剤塗布用のクシベラなど、専用工具を揃える必要があります。これらの工具は、一般家庭にはない場合が多いでしょう。

失敗のリスク:

DIYで失敗した場合、材料が無駄になったり、再度業者に依頼することになり、結果的に費用が増大する可能性もあります。

プロに依頼するメリット:

確実な施工:

専門知識と経験を持つプロの業者は、適切な下地処理を行い、丁寧に長尺シートを貼り付けます。DIYでは難しい、美しく耐久性の高い仕上がりが期待できます。

適切な材料選定のアドバイス:

使用場所や目的に合わせて、最適な長尺シートの種類や接着剤を提案してくれます。

工期の短縮:

経験豊富な業者は、効率的に作業を進めるため、DIYと比較して大幅に工期を短縮できます。

アフターフォロー:

施工後の不具合やメンテナンスについて、相談に応じたり、保証が付与されている場合があります。

DIYでの手間と時間を節約:

材料の選定、購入、工具の準備、施工など、DIYにかかる手間と時間を大幅に削減できます。

以上の点を考慮すると、長尺シート工事は、特に広い面積や仕上がりの美しさを重視する場合、DIYではなくプロの業者に依頼することを推奨します。DIYに挑戦する場合は、小規模な範囲で、事前に十分な情報収集と練習を行うようにしましょう。

信頼できる長尺シート工事の業者を選ぶためのポイント

長尺シート工事を成功させるためには、信頼できる業者を選定することが非常に重要です。不適切な業者に依頼してしまうと、手抜き工事や高額請求など、様々なトラブルが発生する可能性があります。ここでは、信頼できる業者を選ぶためのポイントを解説します。

複数の業者から見積もりを取る:

前述の通り、複数の業者から見積もりを取得し、価格だけでなく、工事内容や使用材料、保証内容などを比較検討しましょう。極端に安価な見積もりには注意が必要です。

実績と評判を確認する:

業者のウェブサイトや口コミサイトなどで、過去の施工実績や顧客評価を確認しましょう。施工事例の写真などが掲載されている場合は、仕上がり品質の参考にすることができます。

資格や許可の有無を確認する:

内装仕上げ工事に関する資格(内装仕上げ施工技能士など)や、建設業許可を保有している業者を選ぶと、一定の技術力と信頼性が期待できます。

担当者の対応を観察する:

見積もりや問い合わせ時の担当者の対応は、業者の信頼性を評価する上で重要な指標です。質問に対して丁寧かつ的確に回答してくれるか、こちらの要望をしっかりと理解してくれるかなどを確認しましょう。

保証内容を確認する:

施工後の保証期間や保証内容について、詳細に確認しておきましょう。万一、不具合が発生した場合に、適切な対応をしてくれる業者を選択することが重要です。

契約内容を詳細に確認する:

見積もり内容だけでなく、工期、支払条件、アフターサポートなど、契約に関する全ての項目をしっかりと確認し、納得した上で契約を締結しましょう。不明点があれば、必ず質問し、書面で記録を残すようにしましょう。

地元の業者を選ぶ:

地域に根差した業者であれば、迅速な対応やアフターフォローが期待できる場合があります。また、地域特性を理解しているため、適切な提案をしてくれる可能性もあります。

これらのポイントを参考に、慎重に業者を選定することで、安心して長尺シート工事を委託することができます。焦らずに、十分に比較検討することが大切です。

まとめ:長尺シート工事を成功させるために

本記事では、「長尺シート工事とは何か」という基本知識から始まり、工事の種類、工法、費用相場、DIYの可能性、そして信頼できる業者の選び方までを詳細に解説しました。

長尺シート工事は、建物の床の耐久性や美観性を向上させるための重要な工事です。適切な種類のシートを選択し、正確な工法で施工することで、長期間にわたり快適な環境を維持することができます。

DIYでの施工も不可能ではありませんが、下地処理や正確な貼り付けには専門的な知識と技術が必要です。仕上がりの美しさや耐久性を重視するのであれば、信頼できるプロフェッショナルな業者に依頼することをお勧めします。

業者選定の際には、複数の業者から見積もりを取得し、実績や評判、担当者の対応などを比較検討することが重要です。十分な情報収集を行い、納得のいく業者を選びましょう。

長尺シート工事を成功させるためには、事前の情報収集と慎重な業者選びが不可欠です。この記事が、あなたの長尺シート工事の成功に少しでもお役立ていただければ幸いです。

修繕をご検討されてましたらお気軽にご相談ください!

☆☆工事担当者が現地にて詳しく調査させて頂きます。☆☆

現地調査、お見積りは無料にてさせて頂きます。

まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。