ウレタン塗膜防水を知りたい人

ウレタン塗膜防水とは?

ウレタン塗膜防水の相場はいくら?単価は?

ウレタン塗膜防水の工法の種類は?

ウレタン塗膜防水の通気緩衝工法とは?

ウレタン防水の密着工法とは?

ウレタン塗膜防水の改修工事はどうすればいい?

ウレタン塗膜防水とは、ウレタン樹脂の塗料を使用して防水層を形成する防水工事であり、「ウレタン防水」としても知られています。ウレタン防水はシート防水と異なり、液体状のウレタン塗膜防水材を用いるため、複雑な形状や屋上などの広い面積にも対応が可能です。ウレタン防水には、密着工法や通気緩衝工法などいくつかの種類があり、施工現場に合わせて最適な方法が選ばれます。

そこで本記事では、ウレタン塗膜防水の工法や使用される塗膜防水材、塗料の特徴や種類について詳しく解説します。防水改修工事を検討している方は、参考としてぜひご覧ください。

目次

ウレタン塗膜防水とは?改修工事の特徴を解説

ウレタン塗膜防水とは、塗膜防水の一種で、その名の通りウレタン樹脂を使用した防水工事のことです。「ウレタン防水」と略称されることが多々あります。

ウレタン樹脂は液体状であるため、さまざまな形状の場所に施工することができます。ウレタン塗膜防水は目立った短所がないことが特徴で、日本では最も多く行われている防水工事です。

バルコニーの防水工事やベランダを中心に施行されていましたが、かつては耐久性が劣るというイメージを持たれていました。しかし現在はウレタン樹脂の研究が進んだことで、高い耐久性が必要となる屋上に使用されるケースも増えてきています。また、塗膜防水と呼ばれる防水工事の中には、ウレタン塗膜防水のほかに、FRP防水という防水工事があります。

ウレタンゴム系塗膜防水の特徴

ウレタンゴム系塗膜防水は、従来のウレタン塗膜防水をさらに進化させた工法です。特殊なウレタンゴムを使用することで、通常のウレタン樹脂よりも優れた柔軟性と耐久性を実現しています。このゴム状の特性により、建物の動きや温度変化による伸縮に対して優れた追従性を発揮します。

防水層がゴム状の弾性を持つため、ひび割れに対する抵抗性が高く、長期間にわたって安定した防水性能を維持できます。また、一般的なウレタン塗膜防水と同様に、液体状で施工するため、複雑な形状の部分や細かい箇所まで均一に施工が可能です。

近年では、耐候性や耐紫外線性も向上しており、屋上やベランダなどの露出部分にも安心して使用できます。さらに、環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)タイプの製品も開発されており、施工時の臭気も抑えられています。

ウレタン塗装防水工事の耐久年数はどれくらい?寿命を延ばすコツ

ウレタン塗装防水工事は、防水性能と柔軟性に優れ、屋上やベランダなどで広く使用されています。しかし、どんな防水工事でも時間の経過とともに劣化が進むため、耐久年数やメンテナンスが重要なポイントとなります。ここでは、ウレタン塗装防水工事の一般的な耐久年数と、その寿命を延ばすためのコツを解説します。

ウレタン塗装防水工事の耐久年数

ウレタン防水の耐久年数は、一般的に 10〜15年 程度と言われています。ただし、以下の要因によって耐久年数は変わります:

- 使用するウレタン材の品質: 高品質な材料を使用すると、耐久性が向上します。

- 施工の精度: 下地処理や塗布の厚さなど、施工の丁寧さが耐久性に影響します。

- 環境条件: 紫外線が強い地域や雨風の影響を受けやすい環境では、劣化が早まることがあります。

ウレタン防水の寿命を延ばすコツ

- 定期的なメンテナンスを行う

ウレタン防水の寿命を延ばすには、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。特に 5年ごと を目安にトップコートの再塗布を行うことで、防水層を紫外線や風雨から保護し、劣化を遅らせることができます。 - 汚れやゴミをこまめに除去する

屋上やベランダに溜まったゴミや汚れは、防水層を傷つけたり排水を妨げる原因になります。定期的な清掃を心掛け、表面の状態を良好に保ちましょう。 - 専門業者による点検を依頼する

目に見えない劣化や内部の問題を発見するためには、専門業者による点検が必要です。早期に問題を発見し、適切な対策を講じることで、大規模な補修を防ぐことができます。 - 適切な施工を行う業者を選ぶ

初回の施工が不十分だと、防水層の劣化が早まる可能性があります。信頼できる業者に依頼し、適切な工法と材料を使用することで、長期間の防水効果を確保できます。

ウレタン塗装防水工事の耐久年数は、一般的に10〜15年ですが、定期的な点検やトップコートの再塗布、日常的な清掃を行うことで、さらに寿命を延ばすことが可能です。防水工事の効果を最大限に発揮させるためにも、信頼できる業者に依頼し、適切なメンテナンスを行うことが重要です。建物の防水性能を長く維持するために、早めの対策と定期的なチェックを心掛けましょう。

ウレタン塗膜防水工事の改修工法

実はウレタン塗膜防水の中にも、いくつかの工事の種類があります。

ここでは、ウレタン塗膜防水の主な工法を3つ紹介します。

ウレタン塗膜防水の改修工法1.密着工法

ウレタン塗膜防水の密着工法とは、ウレタン樹脂を直接下地に塗布する工法のことです。

下地とウレタン層が直接接着することになるため、密着性が高まります。

シンプルな工法で、平坦で安定した下地への施工に適しています。

施工が比較的簡単なことが特徴です。

ウレタン密着防水の脱気筒について

ウレタン密着防水の施工において、脱気筒は非常に重要な役割を果たします。ウレタン密着防水は液状のウレタン樹脂を塗布して防水層を形成する工法ですが、この防水層の下には下地との間に水蒸気や空気が溜まることがあり、膨れや浮きの原因となる可能性があります。この際に脱気筒を設置することで、下地に含まれる水分や水蒸気が防水層を通じて逃げやすくなり、内部での膨れを防止します。

脱気筒の設置によってウレタン防水層の耐久性が向上し、施工後のトラブルが減少するため、脱気筒は特に密着工法において推奨される設備です。

ウレタン塗膜防水の改修工法2.密着メッシュ工法

ウレタン塗膜防水の密着メッシュ工法は、下地に直接塗布したウレタン樹脂の上にメッシュの補強布を貼り付ける工法です。

その上からはさらにウレタン樹脂を塗り重ねます。

メッシュとウレタンが組み合わさることによって、強度と耐久性が高まることがメリットです。

短い工期で施工することができますが、下地が水を含んでいる場所への施工には適していません。

ウレタン塗膜防水の改修工法3.通気緩衝工法

下地が水を含んでいる場合でも施工できるのが、この通気緩衝工法です。通気緩衝工法では、下地に「通気緩衝シート」を貼り付け、その上からウレタン樹脂を塗布します。

この通気緩衝シートの働きによって、熱膨張や水蒸気の影響による防水層の膨らみを予防する効果が期待できます。

防水層の膨らみは劣化に直結するため、通気緩衝シートの使用で防水層の耐久性が上がるでしょう。

下地がすでに水を含んでいる場合や湿気の影響を受けやすい場所にある場合は、この通気緩衝工法がおすすめです。

ウレタン防水工事の通気緩衝工法のメリット

ウレタン防水工事の通気緩衝工法は、下地に湿気や水分が残っている場合でも防水層の膨れや剥がれを防ぎやすいのが大きなメリットです。通気緩衝工法では、緩衝シートを敷くことで下地と防水層の間に空気の通り道を作り、下地に残った湿気を逃がすための脱気筒を設置します。これにより、防水層がより安定して機能し、湿気の影響で起こりやすい防水層の劣化や膨れが起きにくくなります。

また、通気緩衝工法は屋上やバルコニーなどの湿気がこもりやすい場所にも適しており、長期間にわたって防水効果を維持できます。

ウレタン防水工事の通気緩衝工法のデメリット

一方で、ウレタン防水工事の通気緩衝工法にはいくつかのデメリットもあります。まず、標準的な密着工法と比べて工程が増えるため、改修費用が高くなりやすい点が挙げられます。特に、緩衝シートや脱気筒の設置にかかるコストが追加されるため、予算に余裕がない場合には慎重な検討が必要です。

また、施工に手間がかかるため、工期がやや長くなる場合もあり、短期間での工事を求めるケースには向かないことがあります。さらに、下地の状態に大きく依存するため、事前の調査が重要であり、適切な管理が行われないと工法の効果が十分に発揮されない可能性もあります。

屋上防水工事におけるウレタン塗膜防水の補修が必要な劣化サイン

ウレタン塗膜防水は、耐久性と柔軟性が高い防水工法ですが、時間の経過や環境条件により劣化することがあります。以下のようなサインが見られた場合は、早めに補修を検討することが重要です。

屋上防水工事におけるウレタン塗膜防水の劣化サイン1.防水層のひび割れ

ウレタン塗膜防水は柔軟性があるため、多少の建物の動きには対応できます。しかし、紫外線や温度変化の影響で劣化すると、ひび割れが発生しやすくなります。このひび割れから雨水が侵入すると、コンクリート内部の鉄筋が錆びてしまう可能性があります。

屋上防水工事におけるウレタン塗膜防水の劣化サイン2.塗膜の剥がれや浮き

防水層が建物の表面から浮いたり、剥がれたりすることがあります。これは、防水材が適切に密着していない場合や、劣化により接着力が失われた場合に起こります。この状態では防水機能が低下しているため、雨漏りのリスクが高まります。

屋上防水工事におけるウレタン塗膜防水の劣化サイン3.防水層の変色や劣化粉

ウレタン塗膜防水が紫外線にさらされることで、変色や白化現象(劣化粉の発生)が見られることがあります。これは塗膜の表面が劣化し始めているサインで、放置すると防水機能が失われていきます。

屋上防水工事におけるウレタン塗膜防水の劣化サイン4.水たまりの発生

屋上に適切な排水勾配が取られていない場合、水たまりができることがあります。これにより、防水層が長時間水にさらされ、劣化が進む原因となります。排水口の詰まりも併せて確認が必要です。

これらのサインを放置すると、雨漏りや建物内部の劣化が進み、大規模な修繕が必要になる可能性があります。ウレタン塗膜防水の補修時期を見極め、定期的な点検を行うことで、建物の耐久性と資産価値を維持できます。補修が必要か判断できない場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

ウレタン塗膜防水工事の改修工法の手順

実際にウレタン塗膜防水工事の施工を決めたら、どのように工事が行われるのか気になりますよね。

ここでは、ウレタン塗膜防水の工法手順を紹介していきます。

- STEP

高圧洗浄

防水層を形成していく前に下地を整えることは、とても重要な工程です。

まずは施工する場所を、高圧洗浄機を使用して清掃していきます。

汚れやほこり、苔などの付着物を落として綺麗な状態にします。 - STEP

下地処理

綺麗に仕上げるためには、下地処理が欠かせません。

できるだけ下地が平坦になるよう、樹脂モルタルを塗布してきます。

塗布が終わったら、しっかりと硬化させます。 - STEP

プライマー塗布

プライマー塗布は、下地とウレタン樹脂との密着性を高めるために行う工程です。

プライマーを塗布し密着性を高めることによって、防水層の耐久性も高まります。 - STEP

クロス補強

メッシュ上のクロスを貼り付ける工程です。

クロスで補強することによって、地震などによるウレタン塗膜の損傷を予防することができます。 - STEP

ウレタン防水材の塗布|下塗り・中塗り・上塗り

ウレタン塗膜は、下塗り・中塗り・上塗りの3つの工程で塗り重ねていきます。

下塗りの段階から、全体が平坦になるように注意しながら塗布します。

層はすべて均一な厚さに整えることがポイントです。 - STEP

コーキング工事

立上がり面の入隅は、塗膜が薄いです。

地震などで損傷して漏水の原因となるリスクが高いため、ウレタンシーリングを使用して補強します。 - STEP

トップコート塗布

トップコートは、紫外線や雨などの影響から防水層を保護する役割があります。

ウレタン塗膜は紫外線の影響を受けやすいため、トップコートによる保護は重要な工程です。

トップコートで防水層を保護することによって、防水層の劣化を防止し防水効果を長持ちさせることができます。 - STEP

乾燥・硬化させて完了

すべての工程が終わったら、しっかりと乾燥・硬化させて工事は完了となります。

乾燥や硬化には、焦らず十分な時間をとることが重要です。

ウレタン塗膜防水工事のメリット・デメリット

ウレタン塗膜防水には、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

ここでは、ウレタン塗膜防水のメリットとデメリットについてそれぞれ詳しく解説していきます。

ウレタン塗膜防水工事のメリット

ウレタン塗膜防水には、以下のようなたくさんのメリットがあります。

- 伸縮性に優れていてひび割れが起こりにくい

- 漏水リスクの高い継ぎ目が存在しない

- 重量が軽く建物への負担が少ない

- 液体の塗料を使用するため、施工場所の形状に柔軟に対応可能

- 既存防水層の上にも重ね塗りが可能

- 施工費用が比較的安い

- 耐用年数も十分にある

このような多くのメリットにより、ウレタン塗膜防水は日本の多くの防水工事の現場で選ばれている工法です。

ウレタン塗膜防水工事のデメリット

数多くのメリットがある一方で、どうしてもデメリットとなる部分もあります。

ウレタン塗膜防水のデメリットには以下のようなものがあります。

- 施工難易度が高く、完成度が職人の技術に依存する

- 紫外線に弱く、定期的なトップコートの塗り替えが必須

- 塗料の硬化までに4〜5日かかる

- 地震などの衝撃に弱くひび割れが起きることがある

目立った短所がないウレタン塗膜防水ですが、このようなデメリットがあることも知っておくといいでしょう。

また、ウレタン塗膜防水に限らず、防水層やトップコートは経年劣化が避けられません。

そのため、定期的な再塗装の改修工事が必要となります。

ウレタン塗膜防水とFRP防水の違い

ウレタン塗膜防水とFRP防水はいずれも「塗膜防水」と呼ばれる防水工事です。この2つの防水工法の違いを解説します。

ウレタン塗膜防水とは?

ウレタン塗膜防水とは、建物の屋上やベランダ、バルコニーなどに使用される防水工法の一つで、液状のウレタン樹脂を塗布して防水層を形成する方法です。施工後に液体が固まり、シームレスで柔軟性のある塗膜が完成します。これにより、ひび割れや雨水の侵入を防ぎ、建物の劣化を抑える効果があります。

ウレタン防水は、形状が複雑な箇所にも対応できる点が特徴で、シート防水やアスファルト防水では施工が難しい場所にも適しています。柔軟性が高いため、長期的に建物を守る防水方法として広く採用されています。

FRP防水とは?

FRPとは、繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)の略称で、ガラス繊維などをプラスチックで強化した素材を指します。防水工事においては、FRP防水という工法に使用され、特に耐久性が求められるベランダや屋上の施工に適しています。FRP防水は、非常に高い強度を持ち、物理的な衝撃やストレスにも強いため、耐久性が重要な場所で利用されています。一方で、ウレタン防水に比べて費用がやや高めになることが多く、施工環境や用途によって使い分けることが大切です。

以下はこれらの違いをまとめた表です。

| ウレタン塗膜防水 | FRP防水 | |

| メリット | ・柔軟性があり複雑な形状にも対応できる ・施工が簡単で特別な工具は必要ない ・費用を抑えられる | ・衝撃や物理的ストレスに強い ・防腐効果により高い耐久性を持つ ・速乾性があり工期が短い |

| デメリット | ・施工に適した環境条件を見極める必要がある ・均等に塗布できるかは職人に依存する | ・費用が高い ・硬い素材で柔軟性が必要な場所には使用できない |

ウレタン塗膜防水の単価相場|改修工法の種類別の費用を紹介!

ウレタン塗膜防水は、防水工事の中でも比較的コストパフォーマンスが良い工法です。実際にどのくらいの費用が必要となるのかは、以下にて説明します。

改修工法1.密着工法

密着工法は、ウレタン樹脂を直接下地に塗布して防水層を形成する工法です。シンプルで施工が容易なため、比較的安価であるのが特徴です。費用は1㎡あたり4,000〜5,500円程度で、平坦で安定した下地に適しています。

改修工法2.密着メッシュ工法

密着メッシュ工法では、下地にウレタン樹脂を塗布し、メッシュ状の補強布を組み合わせて防水層を強化します。費用は1㎡あたり4,500〜6,000円程度です。

改修工法3.通気緩衝工法

通気緩衝工法は、下地が湿気を含んでいる場合に最適な工法です。通気シートを貼り付け、その上にウレタン樹脂を塗布します。費用は1㎡あたり5,500〜6,500円程度です。

それぞれの単価相場をまとめています。

| ウレタン塗膜防水の工法 | 価格(1㎡あたり) |

| 密着工法 | 4,000〜5,500円程度 |

| 密着メッシュ工法 | 4,500〜6,000円程度 |

| 通気緩衝工法 | 5,500〜6,500円程度 |

ウレタン塗膜防水工事といっても、工法によって少し費用相場が異なります。どの工法が適しているのかは、現状に合わせて選定することが重要なので、専門業者によってしっかり現地を確認してもらいましょう。

15坪・30坪のウレタン塗膜防水工事にかかる改修費用の相場

ウレタン塗膜防水工事は、施工する範囲で費用相場が異なります。例として15坪・30坪の範囲で工事した場合、いくらかかるのでしょうか。おおよその改修費用の相場は、以下のとおりです。

| ウレタン塗膜防水の工法 | 15坪(約50㎡)の場合 | 30坪(約100㎡)の場合 |

| 密着工法 | 20~27万円程度 | 40~54万円程度 |

| 密着メッシュ工法 | 22~30万円程度 | 45~60万円程度 |

| 通気緩衝工法 | 27~32万円程度 | 54~65万円程度 |

上記のように、施工面積によって費用が変動することはもちろん、施工場所の状況や形状によっても費用は変わってきます。

単価相場はあくまで参考程度に考えて、具体的な費用については業者に見積もりを依頼してくださいね。

ウレタン塗膜防水工事の改修費用を抑えるポイント

防水工事を行うにあたっては、できるだけ費用を節約したいものです。

そこで今回は、ウレタン塗膜防水工事の費用を抑えるポイントを2つ紹介します。

改修前に定期的にウレタン塗膜防水のメンテナンス・点検を行う

現実的に考えると、工事費用を大幅に減額することはなかなか難しいです。

そこで費用を節約するためにできるのが、定期的なメンテナンスや点検を行うことです。

「メンテナンスや点検にかかる費用で余計にお金がかかるのでは?」と思った方もいますよね。

しかし定期的なメンテナンスや点検を行うことには、防水層を長持ちさせたり劣化を抑えたりする効果があります。

特にトップコートの塗り替えをしっかりと定期的に行うことで、防水層が保護されて寿命が伸び、大規模な再塗装工事の頻度を減らすことができます。

また、軽度な劣化であれば小規模で安く修理が可能なことも多いです。

このような理由から、改修前に定期的なメンテナンスや点検が結果的にウレタン塗膜防水工事にかかる費用の節約につながります。

部分的なウレタン塗膜防水工事の改修を行う

ウレタン塗膜防水工事の費用を抑えるには、全面改修ではなく、劣化が見られる箇所のみを部分的に改修する方法があります。

防水層全体が劣化していない場合は、部分改修を行うことで工事費用を大幅に削減できます。

事前に専門業者に現状の調査を依頼し、必要な範囲だけを改修することで、効率的にコストを管理することが可能です。

さらに、部分改修は工事期間が短縮されるため、建物の使用制限が少なく済むという利点もあります。

また、こまめに劣化部分を補修しておくことで、防水性能が持続し、将来的な大規模改修のリスクも軽減されます。

火災保険・補助金・助成金などを活用してウレタン塗膜防水工事をする

ウレタン塗膜防水工事を行う際に、火災保険や補助金・助成金などを活用できれば、費用を抑えることができます。

火災保険は、火災だけではなく自然災害にも対応していることがほとんどです。

自然災害によって被害を受けて工事を行う場合は、契約している火災保険の内容を確認したり問い合わせしたりして活用できるかを確認してみましょう。

補助金や助成金は、地域によって異なります。

住んでいる地域に防水工事で利用できる補助金や助成金があるかどうかは、一度確認しておくことをおすすめします。

活用できる制度を活用することで、ウレタン塗膜防水工事の改修にかかる費用を節約してみてくださいね。

ウレタン塗膜防水の防水層を長持ちさせるコツ

ウレタン塗膜防水の工事を行ったら、防水層をできるだけ長持ちさせたいですよね。

防水層の劣化は避けられないものではありますが、コツを知っておくことで寿命を伸ばすことは可能です。

ここでは、ウレタン塗膜防水の防水層を長持ちさせるためのコツを2つ紹介します。

定期的に改修し、ウレタン塗膜防水のトップコートを塗り替える

トップコートは防水層を紫外線などの刺激から保護する役割があります。

しかし防水層と同様に、トップコートも徐々に劣化していってしまうものです。

定期的にトップコートの塗り替えを行うことで防水層を保護する効果を保つことができるため、結果的に防水層の寿命を伸ばすことにつながります。

トップコートの塗り替えは5年ほどを目安に行うことが一般的ですが、中には耐久性に優れていて10年ほど塗り替えが必要ない種類のトップコートもあります。

ウレタン塗膜防水周辺の排水溝を掃除する

屋上などに設置されている排水溝は、雨水を流す役割があります。

排水溝が汚れていたり詰まっていたりするとこの排水の機能が低下して、水たまりができてしまうことがあります。

防水層の上に水溜りができていると、ダメージを受けて劣化が早まるリスクが高いです。

そのため、定期的に排水溝を掃除して排水機能を保つことが、防水層を長持ちさせることにもつながります。

ウレタン塗膜防水工事では、DIYによる塗装改修は避ける

ウレタン塗膜防水工事は専門的な技術が必要なため、DIYで行うのはおすすめできません。ウレタン防水は、下地の清掃・乾燥・プライマーの塗布、さらに複数回の塗り重ねなど、正確な工程と時間管理が求められる繊細な作業です。特に下地の状態や温度・湿度によって塗膜の乾きや接着力が左右されるため、知識や経験がないと十分な防水効果が得られないリスクがあります。また、専用の道具や防水材の取り扱いも技術が伴うため、専門業者に依頼する方が仕上がりの精度や耐久性の面で安心です。

や施工方法があるため、適切な選択をすることが非常に重要です。施工場所や目的に応じて最適な塗膜防水を選ぶことで、長期間にわたって高い防水性能を維持し、建物や施設を保護することができます。以下に、塗膜防水の選び方のポイントを紹介します。

塗膜防水の種類・施工場所や目的に応じた工法で適切な選択を

塗膜防水は、さまざまな種類の塗料や施工方法があるため、適切な選択をすることが非常に重要です。施工場所や目的に応じて最適な塗膜防水を選ぶことで、長期間にわたって高い防水性能を維持し、建物や施設を保護することができます。以下に、塗膜防水の選び方のポイントを紹介します。

施工場所に応じた選択

塗膜防水を選ぶ際、最も重要なのは施工場所です。施工場所の環境や使用状況に応じて適切な塗膜防水を選ぶことが、防水工事の効果を最大化します。

- 屋上やバルコニー: 屋上やバルコニーの防水には、柔軟性が高く、紫外線や温度変化に強い「ウレタン塗膜防水」が適しています。ウレタンはしっかりとした密着性を持つため、複雑な形状でも均等に塗膜を形成できます。

- 外壁: 外壁の防水には、耐久性が求められます。特に、風雨や汚れが溜まりやすい箇所では、耐久性が高い「アスファルト塗膜防水」や「エポキシ塗膜防水」がおすすめです。これらは長期間にわたる耐候性を持ち、外部の環境に対する強い耐性があります。

- 地下や湿気が多い場所: 地下や湿気の多い場所では、防水性能とともに耐水性が高い「エポキシ塗膜防水」や「シリコン塗膜防水」が効果的です。湿度や水圧に強い特性を持ち、長期間にわたって防水層を維持します。

使用目的に応じた選択

塗膜防水の目的も、選定において重要な要素です。防水が必要な場所や、目的に合わせて最適な塗膜を選ぶことが大切です。

- 耐久性を重視する場合: 長期的な耐久性が求められる場合、例えば大型の商業施設やマンションの屋上、外壁などには「アスファルト塗膜防水」や「エポキシ塗膜防水」が適しています。これらは強度や耐久性に優れており、過酷な環境にも耐えられます。

- 柔軟性が必要な場合: 屋上やバルコニーのような、伸縮や動きの多い場所では「ウレタン塗膜防水」が適しています。ウレタンは柔軟性に優れており、クラックの発生を防ぎ、地震や温度変化にも対応できます。

- 美観を重視する場合: 外観にも気を使う場所では、「シリコン塗膜防水」や「アクリル塗膜防水」などが適しています。これらは、耐久性とともに美観を保つことができるため、デザイン重視の建物に向いています。

塗膜防水は適切な選択をすることで、長期間にわたって高い防水効果を維持できるため、まずは専門家に相談し、最適な防水方法を決定することが大切です。

ウレタン塗膜防水工事を改修業者に依頼する際の注意点

ここでは、ウレタン塗膜防水工事を業者に依頼する際に知っておきたい注意点を3つ紹介します。

ぜひ業者に工事を依頼する前に確認して、覚えておいてくださいね。

ウレタン塗膜防水工事の専門会社に改修を依頼する

ウレタン塗膜防水工事は、液体状のウレタン樹脂を塗布して防水層を形成することから、依頼先として塗装業者を思い浮かべる方も多いです。

また、ウレタン塗膜防水工事に対応している塗装業者も多くあります。

しかしウレタン塗膜防水工事はあくまでも防水工事であり、専門としているのは防水業者です。

防水機能を第一に考えて工事を行ってもらうためにも、防水工事の専門会社に依頼するようにしてください。

防水業者であれば、既存防水層の状態を判断して工事内容を決めることや、他に修理が必要な部分がないかの点検なども可能です。

相見積もりを取ってウレタン塗膜防水工事に関する改修費の相場を把握する

ウレタン塗膜防水工事にかかる費用は施工環境や既存防水層の状態によっても異なるため、素人が正確に相場を知ることは難しいです。

相場よりも高額な請求をされていないか知るため、そしてできるだけ費用を抑えるためには相見積もりをとることがおすすめです。

相見積もりをとることで、具体的な費用相場と1番安く施工できる業者を知ることができます。

ただし相見積もりを見る際は、金額だけではなく見積もりに含まれている工事内容についても確認することが重要です。

必要な工事費用がしっかりと含まれているかまでを確認した上で、理想的な価格を提示してくれた業者に依頼するといいでしょう。

ウレタン塗膜防水工事の保証内容やアフターメンテナンスの有無を確認する

保証やアフターメンテナンスは、工事後にトラブルが起きた場合や防水層をできるだけ長く維持していく上で重要なポイントです。

少し費用を多く払っても、保証やアフターメンテナンスが充実していれば結果的に維持費を節約できる場合もあります。

工事後にトラブルが発覚した場合でも、事前に保証内容を確認していれば落ち着いて対処できます。

どのような保証やアフターメンテナンスを求めるのかは、費用とのバランスを考えて決めていくことになりますが、依頼前に確認しておくことが重要です。

ウレタン防水塗装工事でよくある失敗例とその回避方法

ウレタン防水塗装工事は、屋上やベランダなどで多く採用される防水工法ですが、施工方法や管理のミスによって、思わぬ失敗を招くことがあります。ここでは、よくある失敗例とその回避方法を解説します。

よくある失敗例

- 下地処理の不十分さ

下地処理が不十分だと、防水層が密着せず、剥がれやひび割れが生じることがあります。特に汚れや古い塗膜が残っている場合、施工後にトラブルが発生しやすくなります。 - 塗膜の厚さ不足

ウレタン防水塗装は、規定の厚さを確保しなければ十分な防水性能を発揮できません。塗布量が不足すると、防水層が薄くなり、耐久性が低下します。 - 乾燥時間の不足

ウレタン塗膜は、層ごとに十分な乾燥時間を取る必要があります。乾燥が不十分な状態で次の層を塗布すると、内部に湿気が残り、膨れや剥がれの原因となります。 - 気候条件の無視

雨の日や湿度の高い環境で施工すると、塗膜が均一に乾燥せず、防水性能が低下します。また、温度が低すぎると硬化不良を引き起こすこともあります。 - 排水口周辺の施工ミス

排水口周辺の処理が不適切だと、雨水が溜まりやすくなり、漏水の原因になります。

失敗を回避する方法

- 徹底した下地処理を行う

施工前に高圧洗浄や清掃を行い、古い塗膜や汚れを完全に除去しましょう。また、ひび割れや凹凸がある場合は補修材で修正しておくことが重要です。 - 適切な塗布量と厚さを確保

防水層はメーカーの推奨する厚さを守り、均一に塗布することが大切です。目安として、1.5~2mmの厚さを確保しましょう。 - 十分な乾燥時間を確保する

各層ごとに適切な乾燥時間を設けることで、塗膜の硬化不良や膨れを防ぎます。天候や湿度に応じてスケジュールを調整することがポイントです。 - 天候条件を考慮した施工を行う

晴れた日で湿度が低く、気温が5~35℃の範囲で施工するのが理想的です。事前に天気予報を確認し、雨が予想される場合は施工を避けましょう。 - 排水口周辺の処理を徹底する

排水口周辺は重点的に施工し、水がスムーズに流れるよう勾配を確認しましょう。専用の防水材を使用してしっかりと密着させることが大切です。

ウレタン防水工事の耐久年数は?長持ちさせるための秘訣

ウレタン防水工事は、多くの建物で採用される防水工法ですが、その耐久年数は10~15年程度とされています。ただし、施工方法や環境、メンテナンスの質によって、その寿命は大きく変わることがあります。本記事では、ウレタン防水の耐久年数に影響を与える要因と、長持ちさせるための秘訣を解説します。

ウレタン防水の耐久年数に影響を与える要因

ウレタン防水の寿命は、次のような要因によって左右されます。

- 施工品質

- 防水層の厚みが不十分だったり、下地処理が不適切な場合、耐久年数が短くなります。

- 経験豊富な業者による施工が、耐久性向上のカギとなります。

- 環境条件

- 屋外の直射日光や雨風にさらされる場所では、防水層の劣化が早まることがあります。

- 摩耗や衝撃を受けやすい場所では、定期的な補修が必要です。

- 材料の品質

- 使用するウレタン防水材の品質が耐久年数に直結します。耐候性や耐水性に優れた材料を選ぶことで、劣化を遅らせることができます。

ウレタン防水を長持ちさせる秘訣

ウレタン防水の寿命を延ばすためには、次のような取り組みが効果的です。

- 定期点検を行う

- 防水層のひび割れや剥がれが発生していないか、1~2年ごとに専門業者による点検を依頼しましょう。

- 異常が見つかった場合、早めの部分補修が全体の寿命を延ばします。

- トップコートの再塗装

- トップコート(防水層の表面)は、紫外線や摩耗から防水層を保護する役割を果たします。

- 5年を目安にトップコートを再塗装することで、ウレタン防水の性能を維持できます。

- 排水設備の清掃

- 雨水が溜まると防水層に負担がかかり、劣化を早める原因になります。

- 定期的に排水口の詰まりを清掃し、水がスムーズに流れるようにしておきましょう。

適切な施工と定期的なメンテナンスにより、ウレタン防水工事の寿命は大幅に延びます。建物の防水性能を長期間維持するために、計画的な点検と補修を心がけましょう。専門業者に相談しながら管理を進めることをおすすめします。

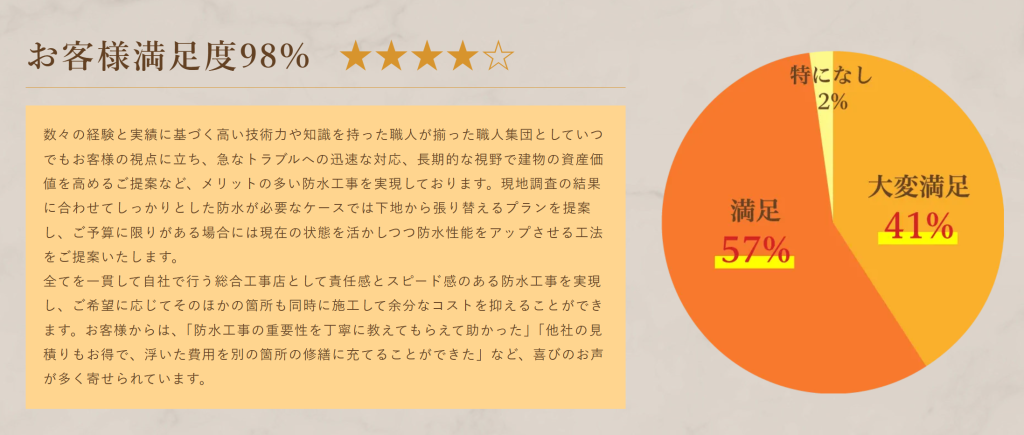

防水工事をするなら安心の自社施工!新東亜工業へ

新東亜工業は、東京を中心にマンションやビルの大規模修繕工事や防水工事を専門とする総合工事店です。自社施工による中間マージンゼロ、コスト削減や高品質な施工で、多くの顧客から高い評価を得ています。

建物の老朽化に伴い、屋上や外壁からの雨漏りは深刻な問題となります。新東亜工業では、建物の種類や周辺環境に合わせた最適な防水工事を提案し、建物の寿命を延ばし、資産価値を守るサポートを行っています。

防水工事をお考えの方、ぜひ新東亜工業にお気軽にご相談ください!

新東亜工業の強みとは?

新東亜工業ではマンションの大規模修繕や防水工事において3つの強みを持っています。

- 自社施工によるコスト削減

- 高い技術力と迅速な対応

- 幅広いサービス提供

新東亜工業の強みについて、それぞれ詳しく解説していきます。

新東亜工業の強み1.自社施工によるコスト削減

新東亜工業では、ほぼ全ての工事を自社の職人が一貫して行っており、外部業者を挟むことがありません。そのため、中間マージンゼロを実現し、余計な費用を削減することが可能です。この自社施工体制により、高品質な施工を適正価格で提供しています。

さらに、自社職人が全工程を担当することで、施工内容の細部にまで目が行き届き、確実で丁寧な仕上がりを実現します。お客様に信頼される工事を提供するため、コストパフォーマンスの高いサービスを追求していることが新東亜工業の大きな強みです。

新東亜工業の強み2.高い技術力と迅速な対応

新東亜工業は、豊富な実績と高い技術力を誇る職人集団が在籍しており、建物の状態を正確に診断した上で、最適な施工プランを提案します。そのため、雨漏りや防水トラブルの根本原因を的確に解決できます。

さらに、緊急の雨漏り修理にも迅速に対応しており、最短で翌日に調査と見積もりを行うスピーディなサービスを提供します。このように、技術力と対応力を兼ね備えた新東亜工業は、安心して任せられるパートナーです。

新東亜工業の強み3.幅広いサービス提供

新東亜工業では、防水工事だけでなく、外壁塗装や屋根工事、シーリング工事など、建物の総合的なメンテナンスを一貫して提供しています。この幅広いサービスにより、建物全体の状態を総合的に管理できるため、複数の業者に依頼する手間を省きます。

また、各作業間の連携もスムーズに進めることができるため、工事の効率性が向上し、お客様にとっても負担が軽減されます。新東亜工業の包括的な対応力が、安心して任せられる理由の一つです。

防水工事において新東亜工業が選ばれるポイント

新東亜工業では、綿密な現地調査、丁寧な下地処理などの多くのこだわりを持っており、多くのお客様にお喜びの声をいただいております。

- 綿密な現地調査

- 丁寧な下地処理

- 幅広い防水工法の対応

- アフターサービスの充実

- ドレーンの清掃と水はけ対策

- お客様に寄り添った対応

防水工事において新東亜工業が選ばれる理由は、その技術力とお客様に寄り添ったサービスにあります。

まず、綿密な現地調査を実施し、建物の状態や周辺環境を正確に診断することで、最適な防水工法を提案します。この診断により、雨漏りの原因を根本から解決し、防水性能を最大限に引き出すことが可能です。

施工においては、丁寧な下地処理を徹底することで、防水層の密着性と仕上がりの美しさを実現します。

さらに、施工後のメンテナンスにも対応し、定期点検やアフターサービスを通じて長期的な建物の保護をサポートします。

また、ドレーンの清掃や細部への配慮も怠らず、雨漏りや水はけの問題に対して万全の対策を行っています。

新東亜工業は、ウレタン塗膜防水やシート防水、アスファルト防水、FRP防水といった幅広い工法を取り揃えており、建物やお客様のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。

このような確かな技術と充実したサービスが、多くのお客様から信頼を得ている理由です。

新東亜工業の防水工事の施工事例

ここでは、新東亜工業における東京都西東京市の防水工事の施工事例を紹介します。

ビル屋上の防水工事において、高圧洗浄や下地調整などの補修後、ウレタン防水塗装を行いました。

新東亜工業は、これまでに東京都内を中心に多くのマンションやビルの防水工事を手掛け、その実績は施工事例ページで確認できます。雨漏りなどでお困りの際は、ぜひ新東亜工業へご依頼ください。

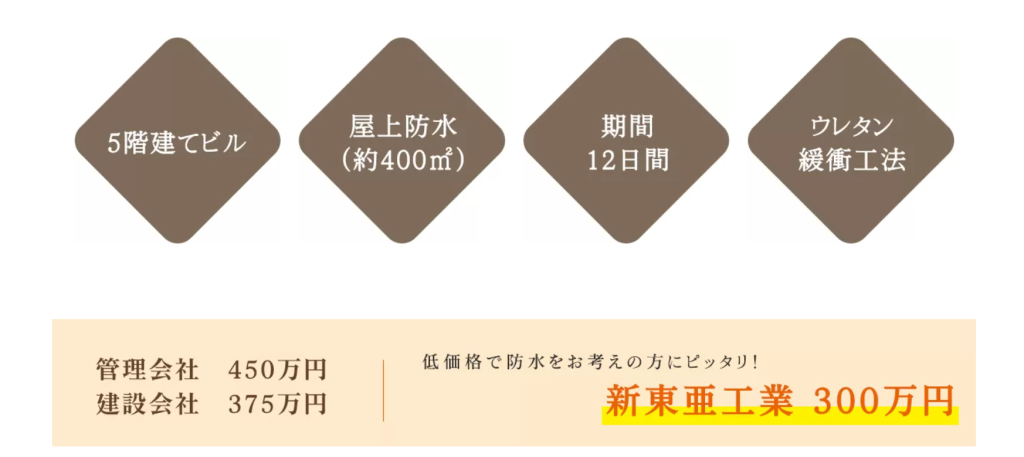

新東亜工業の防水工事の費用について

5階建てビルの屋上防水工事の費用相場は、一般的に建設会社では約375万、管理会社では約450万程度かかります。しかし、新東亜工業なら約300万円程度で実施することも可能です。

なぜ、他社よりも費用を安く提供できるのか、その理由をご説明します。

新東亜工業では、防水工事を自社の職人が一貫して担当するため、中間業者を介さず、中間マージンが発生しません。この自社施工体制により、余分なコストを削減し、適正価格での施工を実現しています。また、長年の経験と技術力を活かし、効率的な作業工程を確立しているため、無駄のない施工が可能です。さらに、防水工事に必要な材料も厳選して仕入れコストを抑えつつ、高品質な材料を使用しています。これらの要因が、費用を安く抑えながら高い品質を保つ理由となります。

具体的な料金は、現地調査後にお見積もりを提供しますので、防水工事を検討されている方はぜひ、ご相談ください。

※防水工事の費用相場は、施工範囲や工法により異なります

防水工事の料金表

新東亜工業における防水工事の費用相場は以下になります。

| 規模 | 内容 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 4階建 | ウレタン防水工事 | 80〜100万円程度 |

| 3階建 | 屋上塩ビ防水工事 | 60万円程度 |

新東亜工業の防水工事の流れ

新東亜工業における防水工事の流れを解説します。

- STEP

防水面の洗浄

まず、高圧洗浄機を使用して、施工箇所の汚れや古い塗膜、ホコリ、コケなどを丁寧に取り除きます。この工程により、防水層と下地の密着性が向上し、施工後の耐久性が大幅にアップします。また、汚れをしっかりと落とすことで、防水材がムラなく塗布されるため、仕上がりも美しくなります。徹底した洗浄作業は、防水工事の品質を左右する大切なステップです。

- STEP

下地処理

防水材がしっかり密着するためには、下地の状態を整えることが欠かせません。ひび割れや凹凸がある場合は、樹脂モルタルや補修材を使用して平滑に仕上げます。また、下地に含まれる水分量を確認し、必要に応じて十分に乾燥させることで、防水材の効果を最大限に引き出します。これらの作業を丁寧に行うことで、防水層の耐久性と施工後のトラブル防止につながります。下地処理は、防水工事の成功を支える基盤となる重要な工程です。

- STEP

塗布

事前に整えた下地に対し、ウレタン樹脂やアスファルト、シート防水材など、建物に最適な防水材を丁寧に塗布します。塗布は複数回に分けて行い、厚みを均一に仕上げることで、防水層の耐久性を高めます。また、施工箇所の形状に応じて細かい部分や角もしっかりと塗布し、隙間のない防水層を形成します。この丁寧な塗布作業が、雨漏りを防ぎ長期間建物を守る鍵となります。

- STEP

中塗り

下塗りで整えた基盤の上に、防水材を均一に塗布することで、厚みを増しながら防水層を強化します。中塗りでは、下地と上塗りをしっかり密着させる役割も果たしており、施工箇所全体にムラなく塗ることが求められます。また、この工程で仕上がりの凹凸を整え、防水層の一体感を高めます。丁寧な中塗り作業が、雨漏りを防ぐ耐久性の高い防水層の形成に繋がります。

- STEP

トップコート

トップコートは、防水層を保護し、美しい仕上がりを実現する最終工程です。中塗りまでで形成された防水層の上に、紫外線や風雨に強いトップコート材を塗布することで、耐久性と防水効果をさらに向上させます。また、トップコートには防水層の劣化を抑え、色褪せやひび割れを防ぐ役割もあります。この工程を丁寧に行うことで、建物の防水性能を長期間維持できるとともに、見た目にも美しい仕上がりを提供します。

建物の防水は、単にシートや塗膜を施工するだけでなく、施工箇所の下地処理をしっかり行う事が重要です。新東亜工業では、細部まで徹底的に処理を行ってまいります。

防水工事に関するご相談・ご依頼は、お客様満足度98%の新東亜工業へ!

防水工事や大規模修繕工事に関する相談や見積もり依頼は、公式サイトの問い合わせフォームや電話で24時間受け付けています。建物のメンテナンスや雨漏りでお困りの方、屋上や屋根、ベランダなどに少しでもご不安をお感じでしたら、ぜひ新東亜工業にご相談または調査をご依頼ください。

防水工事でよくある質問

Q

防水工事の種類にはどんなものがありますか?

A

主な防水工事の種類には、ウレタン防水、シート防水、アスファルト防水、FRP防水などがあります。それぞれの工法にはメリットとデメリットがあり、適した場所や耐用年数も異なります。

Q

防水工事の費用はどのくらいかかりますか?

A

工法や使用する材料、建物の状態によって異なりますが、一般的には1㎡あたり4,000円〜7,000円程度が相場です。

Q

工事の期間はどのくらいかかりますか?

A

工法や天候、建物の規模によりますが、通常は数日〜1週間程度で完了することが多いです。

Q

工事中の生活にどんな影響がありますか?

A

騒音や臭気が発生することがありますが、できるだけ負担を軽減するよう配慮しております。また、バルコニーや屋上の使用が一時的に制限されることがあります。

Q

防水工事のタイミングはいつが良いですか?

A

一般的には10年〜15年ごとに定期的なメンテナンスが推奨されています。また、ひび割れや雨漏りが発生した場合は早急に工事を行うことが重要です。

ウレタン塗膜防水における改修工事について|まとめ

ウレタン塗膜防水工事は、日本の防水工事の中でも最も主流な工法です。

- バルコニーやベランダ、屋上などによく使用される

- 液体状の防水材を使用するため、さまざまな形状の場所に施工可能

- トップコートの塗り替えは必須で、5年ごとを目安に行う

- 定期的にメンテナンスや点検を行うことで、防水層の寿命を伸ばそう

今回の記事が、ウレタン塗膜防水工事の費用節約や防水層の寿命を伸ばすための参考となれば幸いです。