ウレタン防水を検討している人

ウレタン防水とは?どんな工事?ウレタン防水は屋上に最適?

ウレタン塗膜防水工事の価格を知りたい!

ウレタン防水工事の単価はいくら?

ウレタン防水は屋上(陸屋根)・ベランダにおすすめ?

ウレタン塗膜防水にはトップコートの塗装が必要?

ウレタン防水の改修工事を行う時期は?補修工事はできる?

日本で最も多く行われているウレタン防水。

かつてはベランダやバルコニーで使われることが多かったですが、近年では屋上の陸屋根で使われるケースも増えてきています。

しかし「ウレタン防水がどんなものなのか」「工事費用はいくらなのか」といった疑問をお持ちのかたが多いようです。

そこでこの記事では、ウレタン防水について徹底解説していきます。

ウレタン防水はメリットが多いので、ぜひウレタン防水の特徴を知って、質の高い大規模修繕を行いましょう。

記事の後半では優良業者選びの方法についても触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

ウレタン防水とは

ウレタン防水とは、液体状のウレタン樹脂を塗ることで防水層を作る工法です。

ウレタン塗膜防水とも呼ばれており、かつては耐久性が劣るイメージもありましたが、ウレタン樹脂の研究が進むにつれ、高い防水性を必要とする屋上などでも使われるようになりました。

「ウレタン」は柔らかく弾力性があり、耐摩耗性に優れた素材です。

車のタイヤや接着材、スポンジにも使われています。

ウレタン防水には特に目立った短所がないので、改修工事において主流の工法となっています。

ウレタン防水の耐用年数

ウレタン防水の耐用年数は、10〜12年程度が目安です。

ウレタン防水は紫外線に弱いため、必ず防水層の上からトップコートと呼ばれる保護材を塗布します。

トップコートを塗布することで、紫外線の刺激や歩行などによる刺激や摩耗などからも保護することができます。

しかしトップコートも徐々に経年劣化していってしまうため、定期的な塗り替え工事が必要です。

トップコートの塗り替え工事は、5〜6年ごとに行うことが推奨されています。

トップコートの塗り替えを定期的に行うことでウレタン防水層をしっかりと保護してくれるため、防水層の寿命を伸ばすことにもつながります。

ウレタン防水の工法

ウレタン防水は、液体ウレタン樹脂を均一に塗布し、弾力性のあるシームレスな防水層を形成する防水工事です。

特別な機械を使用することは少なく、大きな騒音が発生することは通常ありません。

しかし、下地処理の際に使用する工具によっては、一定の騒音が発生する可能性があります。

液体ウレタン樹脂は施工中に特有の臭いを放つことがあります。施工中と施工後は数日間、該当箇所を十分に換気することが重要です。臭いは徐々に収まっていきます。

ウレタン防水の工法は密着工法と通気緩衝工法の3種類です。密着工法・密着メッシュ工法・通気緩衝工法の違いについて解説していきます。

| 密着工法 | 密着メッシュ工法 | 通気緩衝工法 | |

| 定義 | 防水層が直接基盤に密着する方法 | 防水層と基盤の間にメッシュの補強布を挟む工法 | 防水層と基盤の間にシートを挟む工法 |

| 利点 | ・施工が比較的簡単・コストが低い | ・地震の揺れに強い | ・地震の揺れに強い・下地の水分を逃がす・下地の状態が不安定な場合に適している |

| 欠点 | ・水分を含む下地には施工できない・地震の揺れに弱くひび割れが起きやすい | ・水分を含む下地には施工できない | ・施工が複雑で工期が長い・コストが高い・施工に高度な技術が必要 |

密着工法

密着工法は、ウレタン樹脂を直接下地に塗る工法です。

劣化の程度が少ない箇所や、新築時に使うケースが多いです。

ただし下地を乾燥させるまでに時間がかかるので、ベランダなどの限られた範囲に使うのが一般的です。

屋上など乾燥させるのが難しい場所では、後述する通気緩衝工法が使われます。

密着工法では安価かつスピーディに施工できますが、下地の影響を受けやすいため、ひび割れが起こりやすい傾向にあります。

密着メッシュ工法

密着メッシュ工法とはウレタン樹脂とメッシュの補強布を使う工法です。

施工箇所にプライマー(接着剤)を塗り、メッシュの補強布を貼り付け、さらにその上にウレタン樹脂を2層塗り重ねます。固まったらトップコートで仕上げます。

複雑そうに見える工程ですが、次に紹介する通気緩衝工法よりも簡単な施工で、費用も安いです。密着メッシュ工法は屋上・屋根のメンテナンスにも採用されていますが、ベランダやバルコニーなど施工面積が狭い場所にも用いられています。

ただ、密着メッシュ工法は下地に水分が含まれていると膨張するという欠点があります。

水分を含んだ下地に密着メッシュ工法でウレタン防水を施すと、日光で熱せられた水分が水蒸気となって防水層を膨らませ、ひび割れを引き起こします。ひび割れは雨漏りに繋がる原因の一つです。

密着メッシュ工法は上記のような欠点があるので、新しい建物など、状態が安定した下地への施工が適しています。

通気緩衝工法

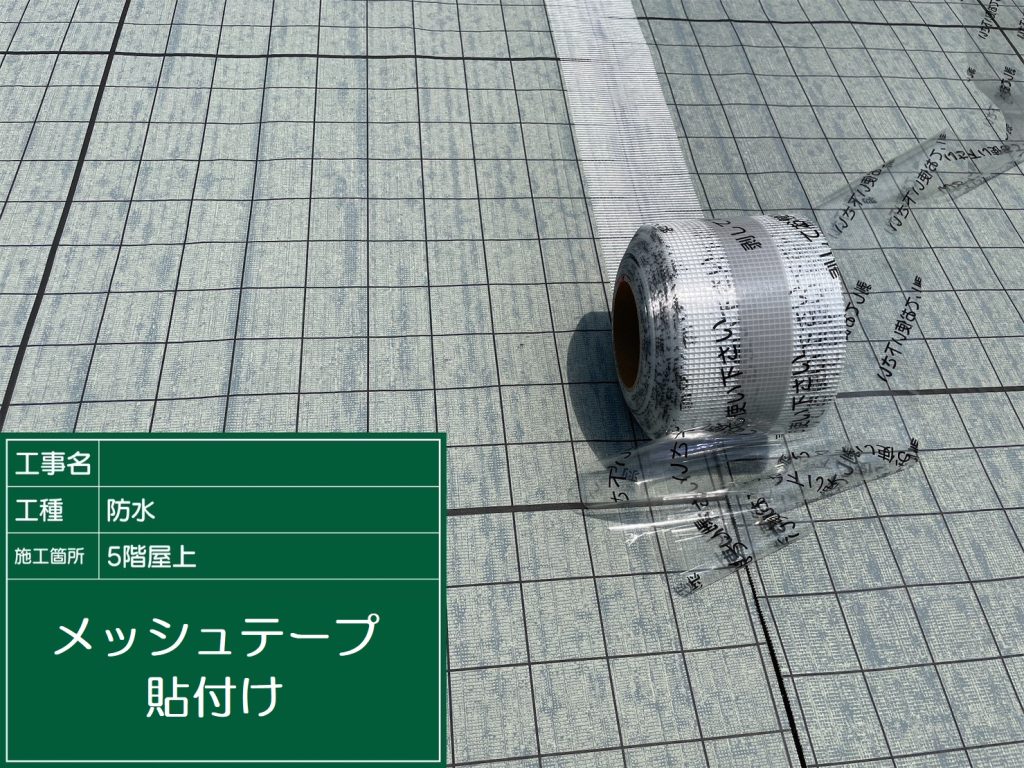

通気緩衝工法は、ウレタン樹脂を下地に密着させずに防水する工法です。絶縁工法とも呼ばれていります。

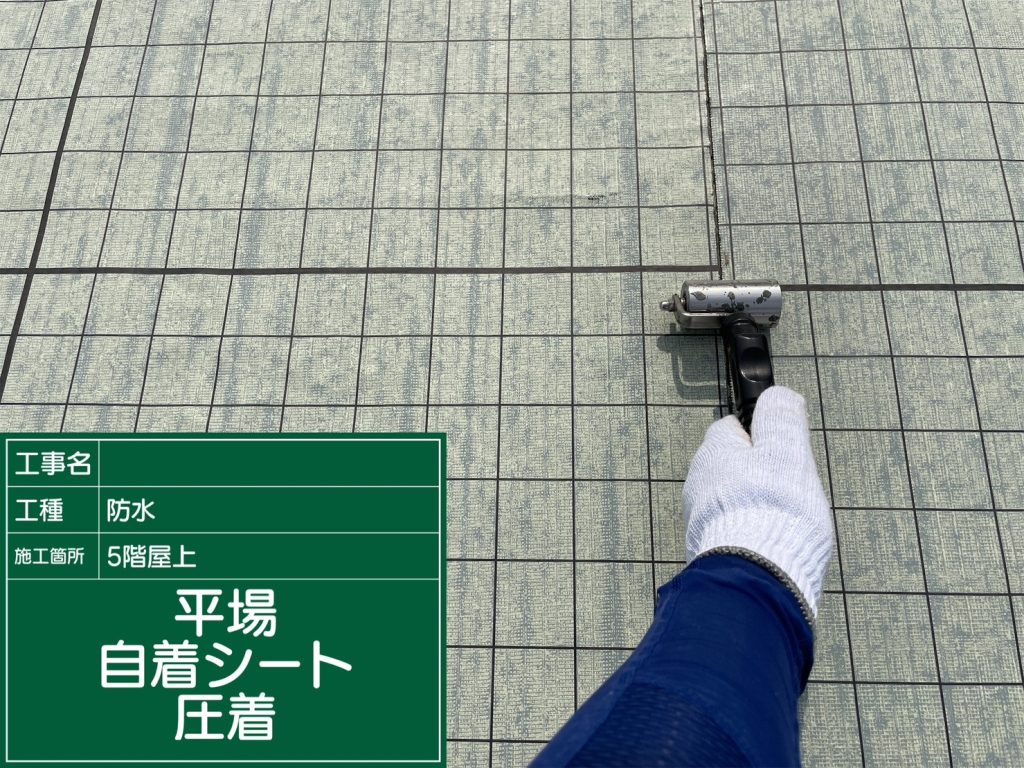

下地に「通気緩衝シート」と呼ばれる無数の穴が開いた防水シートを貼り、ウレタンと下地の密着を防ぎます。

さらに脱気筒という金属製の筒を設置して、防水層内部の通気性を確保します。

密着工法でありがちな、湿気による「膨れ」が起こりにくいのが特徴です。

通気緩衝工法は、下地を完全乾燥させるのが難しいマンションの屋上や、築年数が古い建物(下地が水分を多く吸収している建物)、すでに雨漏りを起こしている場合などにも使われることが多いです。

ウレタン防水の単価・施工費用の相場

ウレタン防水の単価は1㎡あたり3,000~7,000円ほど。

密着工法よりも通気緩衝工法のほうが費用が高めです。

| ウレタン防水の工法 | ウレタン防水通気緩衝工法(絶縁工法) | ウレタン防水密着工法 |

| 耐用年数 | 13~15年程度 | 2~5年程度 |

| 費用相場 | 約5,500円〜8,000円/㎡ | 約4,000円〜6,000円/㎡ |

施工費用は工法の種類や使用する塗料のグレード、施工面積によって変わります。

また、劣化部分の補修や不用物の撤去などが必要な場合、修繕費や撤去費が別途発生する可能性があります。

ウレタン防水のメリット

ウレタン防水は、さまざまな場所で採用されている人気の防水工事です。

ここでは、そんなウレタン防水のメリットを3つ紹介します。

ウレタン防水工事を検討している方は、ぜひ参考にしてくださいね。

低コストで施工が可能

ウレタン防水は、比較的低コストで施工することができる防水工事です。

以下の表は、主流な防水工事である「ウレタン防水」「FRP防水」「シート防水」の3種類の費用相場をまとめたものです。

| 防水工事の種類 | ウレタン防水 | FRP防水 | シート防水 |

| 単価 | 3,000円〜7,000円/㎡ | 4,000円〜7,500円/㎡ | 2,500円〜7,500円/㎡ |

| 耐用年数 | 10〜12年程度 | 12〜20年程度 | 10〜15年程度 |

| 工期 | 3日〜10日程度 | 1日〜2日程度 | 1日〜5日程度 |

住宅の維持にはさまざまな場面でお金がかかるので、できるだけ費用を節約したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

工法によっても金額に差があり、表の通りウレタン防水は比較的安価で施工できます。

防水工事は基本的に1㎡あたりの単価で計算し、面積が広くなればなるほど費用も高額になります。

単価で見るとそれほど差がないように思えても、広い場所に施工するとなると費用総額はかなり差が出るでしょう。

複雑な形状の場所にも維ぎ目なく施工

ウレタン防水は、液体状の防水塗料を使用した防水工事です。

液体状の材料を使用するため、複雑な形状の場所にも施工することができます。

また、複雑な形状に施工した場合でも継ぎ目が発生しないことも大きなメリットです。

シート防水では、必ずシート同士の継ぎ目の部分ができることになりますが、この継ぎ目部分は劣化しやすく雨水の侵入経路になりやすいというデメリットがあります。

ウレタン防水ではどのような形状の場所に施工しても継ぎ目が発生しないため、継ぎ目部分の剥がれやめくれなどのリスクを軽減することができます。

伸縮性が高い

ウレタン防水に使用するウレタン樹脂はポリウレタンとも呼ばれるプラスチック素材で、身近なところでも洋服や接着剤などさまざまなものに使われています。

ウレタン樹脂の特徴は、

- 伸縮性が高い

- 弾性がある

- 衝撃に強い

- 防音性に優れている

などがあります。

中でも伸縮性が高いことは、温度変化による伸縮や地震などの揺れで発生する動きに対応して防水層の劣化症状であるひび割れを起こしにくくするというメリットがあります。

防水層がひび割れてしまうと、そこが雨水の侵入経路となり雨漏りにつながってしまいます。

雨漏りの直接的な原因となるひび割れのリスクが少ないため、それだけ防水性能が高い工法だといえるでしょう。

ウレタン防水のデメリット

メリットがたくさんあり多くの現場で選ばれているウレタン防水ですが、もちろんデメリットも存在します。

ここでは、そんなウレタン防水のデメリットを3つ紹介します。

施工を決める前に、デメリットについても確認しておくと安心です。

職人によって仕上がりのばらつきがでる

ウレタン防水は、塗料を職人が塗布していくことで防水層を形成します。

すでに素材が防水層が完成しているシート防水と違い、防水層の質の高さは施工する職人の腕に大きく左右されます。

「塗料を塗る」と聞くと簡単な作業に思えますが、実際にはウレタン防水は3㎜ほどの厚さで全体を均等に塗り重ねることが重要なポイントです。

厚すぎても薄すぎても性能が劣り、全体が均一な厚みになっていないと雨水の流れに不具合が生じます。

このように、ウレタン防水は非常に作業難易度が高い工事で、施工する職人の技術によって仕上がりの完成度にばらつきがでてしまいます。

塗料の乾燥に時間がかかる

ウレタン防水は、塗料が完全に硬化するまで乾燥の時間をとる必要があります。

ウレタン樹脂は塗料の硬化速度が遅いため、ウレタン防水の全体の工期は比較的長いです。

一般的なベランダを施工する場合、FRP防水であれば1〜2日程度で完成しますが、ウレタン防水は3〜10日ほどかかります。

工期にかなり幅がありますが、天気によっても乾燥時間が左右されることが原因です。

完全に硬化するまでの施工中は施工場所には立ち入ることができないため、工期が長いことで不便なことも多く負担に感じる可能性があります。

紫外線に弱い

ウレタン防水は、紫外線の影響を受けて劣化しやすいことがデメリットのひとつです。

紫外線によるダメージを受けると、色褪せやひび割れ、やぶれなどの劣化症状を引き起こします。

外壁や屋上、屋根など、とくに紫外線の影響を受けやすい場所では、劣化の進行が早い傾向があります。

ウレタン防水では、紫外線の影響による防水層の劣化を予防するため、防水層を保護する役割のあるトップコートの塗布が必要です。

トップコートが劣化すれば防水層がダメージを受けてしまうため、ウレタン防水ではトップコートの定期的なメンテナンスが欠かせません。

ウレタン防水工法がおすすめな施工箇所

ウレタン防水での施工がおすすめな箇所は以下の通りです。

- マンションやビルの屋上

- 陸屋根

- ベランダ・バルコニー

- 共用廊下

ウレタン防水は施工場所の面積・形状に問わず、様々な場所への施工が可能な防水工事です。

上記であげた場所以外にも、配管などが複雑に交錯する場所や狭いところへの施工にも適しています。

ウレタン防水とその他の防水工事の特徴比較

防水工事は、工法によって費用や工期、メリットなどさまざまな特徴が異なります。

防水工事の工法を決めるにあたって、ウレタン防水の特徴だけを見るよりも、他の工法の特徴と比較しながら考えることがおすすめです。

ここでは、4つの防水工事についてそれぞれの工法の特徴を下記の通り表にまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

| ウレタン防水 | FRP防水 | シート防水 | アスファルト防水 | |

| 単価 | 3,000円~7,000円/㎡ | 4,000円~7,500円/㎡ | 2,500円~7,500円/㎡ | 5,500円~8,000円/㎡ |

| 工期 | 3日〜10日程度 | 1日〜2日程度 | 1日〜5日程度 | 3週間程度 |

| 耐用年数 | 10〜12年程度 | 12〜20年程度 | 10〜15年程度 | 15〜25年程度 |

| メリット | ・仕上がりに継ぎ目がない・既存防水層に重ね塗りできる | ・耐久性に優れている・軽量で建物への負担が少ない | ・施工費用・メンテナンス費用が安価・シートの色やデザインが豊富 | ・防水性能が高い・耐久性に優れている |

| デメリット | ・耐用年数が短め | ・下地の伸縮に弱い・メンテナンス間隔が短い | ・シートの継ぎ目が劣化しやすい | ・重量があり建物に負担がかかる |

| 施工不可の場所 | ・幅広く施工できる | ・広い木造の場所 | ・複雑な形状の場所・強風の多い場所 | ・高重量が想定されていない場所 |

ウレタン水は、デメリットが少なくほとんどの場所に対して施工できることが強みです。

一方で、他の防水工法にあるような特別な性能面での強みは少ないといえます。

耐久性やデザインなど求める条件がある場合はその部分に強みを持っている防水工法を、他の防水工法の施工が条件的に難しい場合や、とくにこだわりなく費用・耐久性ともに平均的なものを選ぶ場合にはウレタン防水工法を、それぞれ採用することが多いようです。

ウレタン防水に見られる経年劣化

ウレタン防水は、どうしても徐々に経年劣化を起こします。

劣化症状が見られたらできるだけ早く補修を行うことで雨漏りを予防できるため、ウレタン防水に見られる経年劣化の症状を知っておくことが大切です。

ここでは、そんなウレタン防水の経年劣化の症状を3つ紹介します。

目視でわかる劣化症状ばかりなので、点検するために役立ててみてくださいね。

表面のひび割れ

ウレタン防水は紫外線に弱く、太陽光を浴び続けると徐々に劣化します。

紫外線の刺激から保護するためにウレタン防水層の上からトップコートを塗布しますが、トップコートも経年劣化するため徐々に表面にひび割れが現れてきます。

表面のみにひび割れが起きている場合はトップコートの部分の劣化であり、ウレタン防水層への影響はありません。

この段階では防水機能に影響はないのですが、トップコートが劣化した部分から防水層が露出していってしまうため、定期的なトップコートの塗り替え工事が必須です。

トップコートの塗り替え工事は、5年ごとを目安に行うことが推奨されています。

亀裂

ひび割れよりも劣化が進行すると、大きめの亀裂が現れることがあります。

亀裂がトップコートを超えて防水層まで達している場合は、防水機能も低下していて雨漏りを起こす可能性が高い状態です。

防水層まで亀裂が達している場合には、トップコートの塗り替えだけでは防水機能を回復することができないため、ウレタン防水を施工し直す必要があります。

また、一度補修を行ったにも関わらず、数年で亀裂が入ってしまったというケースもあります。

このような場合では、下地処理などの施工不良や下地と防水工法が適していないなどの問題があることが考えられるため、建物の状態を調べたり補修方法を見直したりなどの対応が必要となるでしょう。

防水層の膨れ

防水層がぼこぼこと膨れている場合は、劣化のサインです。

膨れている部分の防水層はとてもやぶれやすくなっているため、早めの補修が必要です。

防水層がやぶれると防水機能を失って雨漏りしてしまうため、建物全体を守るためにもやぶれる前に対応しましょう。

防水層の膨れは、施工時に下地を含んでいた場合やすでに雨漏りを起こしている場合などで発生します。

雨漏りへの対応も必要となる可能性があるため、膨れの原因を特定しながらの補修が必要です。

ウレタン防水の施工工程

ウレタン防水の施工工程は専門的な技術を要するため、プロの施工業者に依頼するのがおすすめです。

施工工程とその特徴を解説していきます。

下地調整

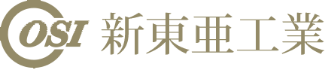

画像引用:新東亜工業 東京都世田谷区Bビル

表面がなめらかになるように下地を調整します。目地を含む不用物を撤去したり、高圧洗浄で汚れを取り除きます。

クラック(ひび割れ)や穴などの劣化がある場合は補修します。

プライマー(下塗り材)塗布

下地にプライマーを塗布し、ウレタン材料がしっかりと接着するようにします。接着性を高めることで防水層が長持ちします。

プライマーを塗ったあとの工程は密着メッシュ工法と通気緩衝工法で異なります。

プライマー塗布の次の工程|密着メッシュ工法の場合

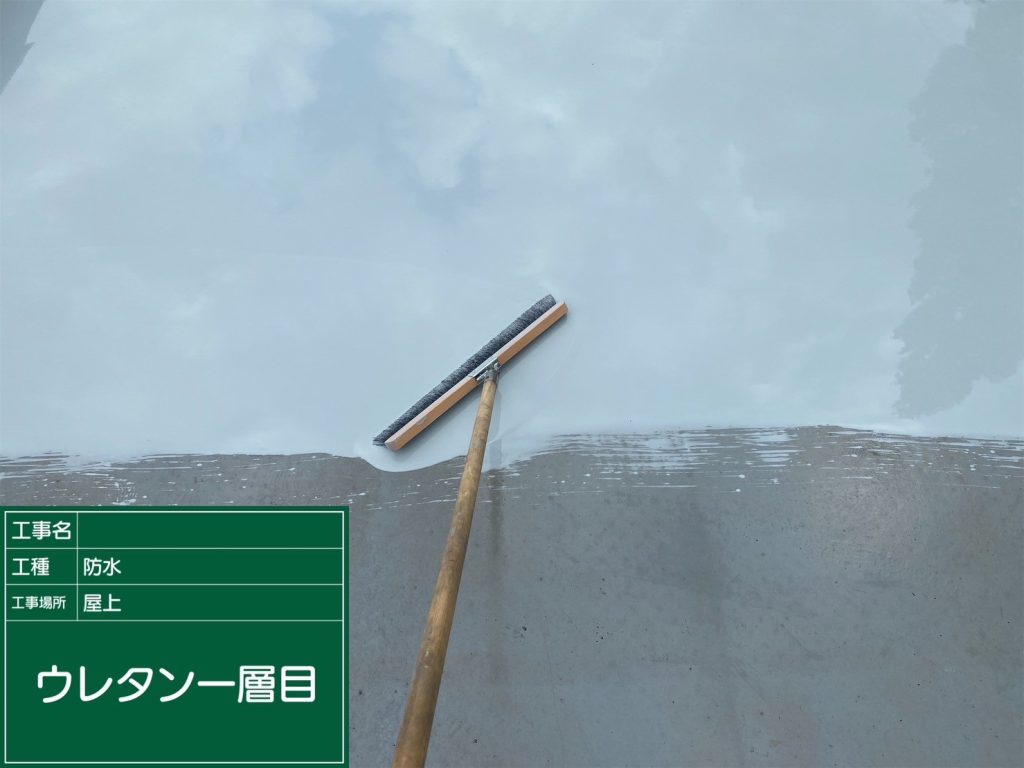

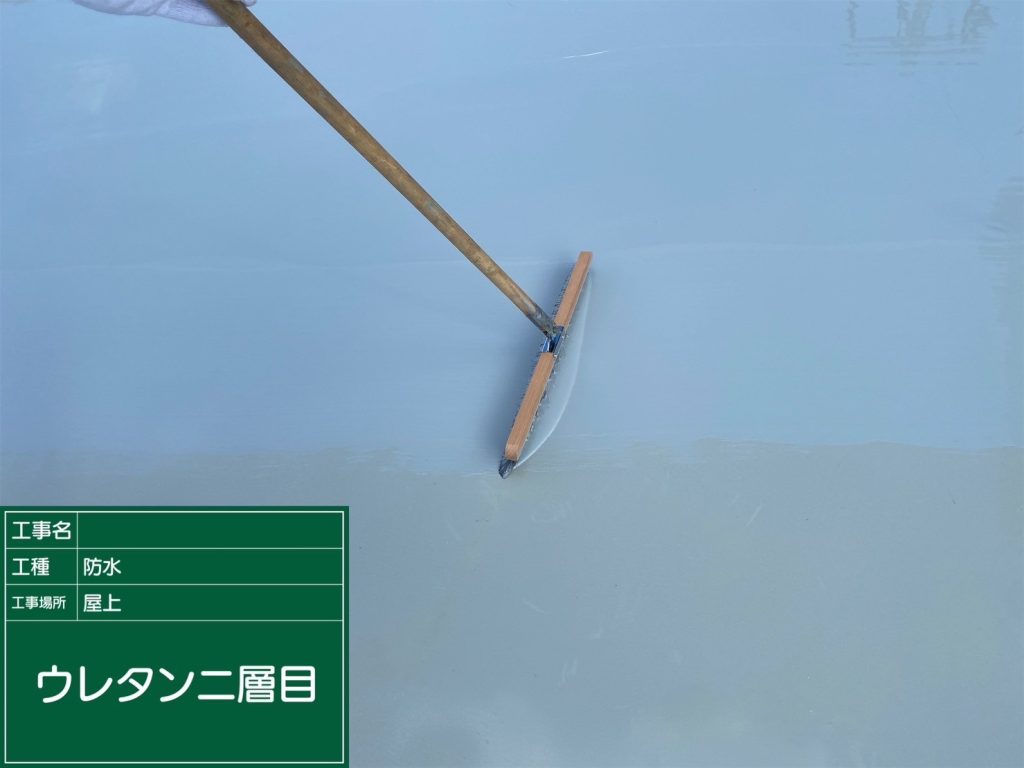

ウレタン塗布

画像引用:新東亜工業 東京都世田谷区Bビル

特殊なウレタン塗料を複数回にわたって塗布します。各層は均一な厚さでなければなりません。

通常、2~3回の塗布が必要です。

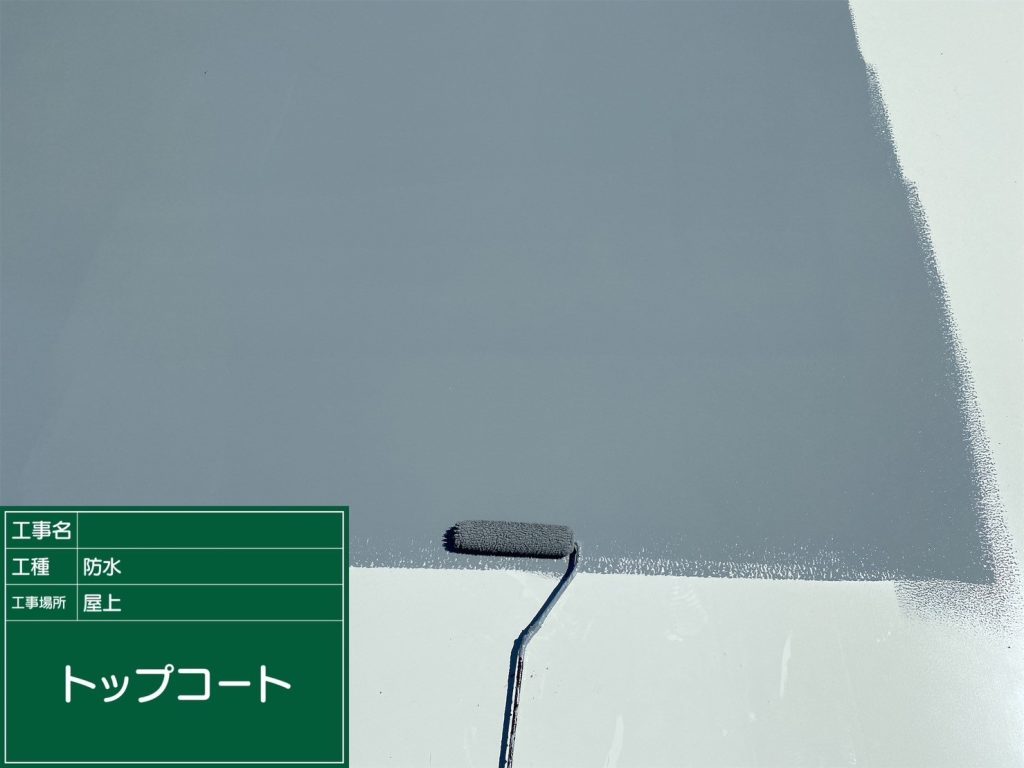

トップコート塗布

トップコートを塗布し、ウレタンで作った防水層を保護します。これにより、紫外線や物理的なダメージから防水層を保護します。

トップコートは耐候性や耐久性を高める役割もあります。

乾燥・硬化

完全に乾燥し硬化するまで、適切な時間を確保します。この期間中は、表面を歩いたり物を置いたりすることは避ける必要があります。

ウレタン防水を長持ちさせるコツ

ウレタン防水を長持ちさせるには、次のことを行うのがおすすめです。

トップコートを塗り替える

先ほども少し触れましたが、トップコートを定期的に塗り替えることで防水層の寿命が延びます。

剥がれなどが発生していなくても、色あせがある場合は塗り替えを検討しましょう。

通常は5~6年に一度塗り替えますが、トップコートの中には10年おきの塗り替えでも良い製品や、遮熱効果のある製品もあります。

施工業者と相談しながら、好みで選んでみましょう。

排水溝(ルーフドレン)の点検を行う

屋上に設置されている排水溝が落ち葉やゴミなどで詰まっていると、水たまりができて防水層がダメージを受けます。

月に1度は掃除を行うようにしましょう。

ルーフドレンの蓋を外すと、内部も掃除できますよ。

表面の汚れは中性洗剤を薄めて布で拭き取る

表面に汚れがついた場合は、中性洗剤を薄めた液を作り、布で汚れを拭き取ります。

ウレタン防水はとてもデリケートなので、汚れが気になった時もブラシなどで強くこすることは避けてください。

布で拭き取ることで、ウレタン防水を傷つけずにメンテナンスすることができます。

汚れを拭き取った後は、必ず洗剤をしっかりと洗い流すようにしてくださいね。

定期的にマットを剥がして清掃・換気を行う

ウレタン防水の上から、プラスチックタイルやマットなどを敷いている方も多いのではないでしょうか。

このようなマット類は、紫外線の刺激からウレタン防水を守ることができますが、一方で汚れが溜まりやすく湿気がこもってしまうというデメリットもあります。

そのため、定期的にマットを剥がして清掃と換気を行うといいでしょう。

マットを剥がして清掃する際も、ウレタン防水を傷つけないように汚れは薄めた中性洗剤を使用して布で拭き取るといいでしょう。

とくに湿気がこもった状態が続くとウレタン防水を劣化させる原因となるため、マットを敷いている場合は定期的な換気を忘れずに行うようにしてくださいね。

専門業者に定期点検をしてもらう

専門業者に定期点検を依頼するのがおすすめです。

慣れていない人が点検を行うと、劣化部分を見落とす可能性もありますからね。

ウレタン防水を業者に依頼する際に、定期点検のアフターサービスが入っているかどうかをチェックしておくことも大切です。

ウレタン防水はDIYより専門業者に依頼するのがおすすめ

最近では専門的な材料や道具もホームセンターで手に入るため、費用節約になるならとDIYにチャレンジしようと考えている方もいるのではないでしょうか。

しかし結論から言うと、ウレタン防水をDIYで行うことはおすすめできません。

ウレタン防水のDIYをおすすめできない理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 材料の扱いが難しい

- 施工難易度が高い

- 完成度が低く不具合が発生する場合がある

DIYでウレタン防水を行う場合、市販のウレタン樹脂を使用することになります。

缶を開ければすぐに使用できる便利なウレタン樹脂も販売されていますが、ウレタン樹脂は一度開封すると硬化が始まってしまいます。

残った作業を次の日行うということもできず、大量に樹脂が余っても次回までとっておくことももちろんできないため、素人には扱いが難しいです。

またウレタン防水は、3㎜の厚さで全体を均等に仕上げることが重要です。

「塗料を塗るだけ」というイメージでDIYを始めると、その施工難易度の高さに驚くでしょう。

全体が均等な厚さになっていないと、水の流れが悪くなる・見た目が悪いなどの施工不良につながります。

DIYの結果不具合が発生すると、結局やり直しが必要だったり業者に依頼することになったりと、費用や労力が無駄になってしまうことも少なくありません。

ウレタン防水は施工難易度も高く、建物を水から守る大事な工事ですので、安心して任せられる専門業者に依頼することをおすすめします。

悪徳業者に騙されないためのポイント

ウレタン防水の施工を行なっている業者の中には、悪徳業者も存在します。

高い料金を請求してきたり、手抜き工事を行なったり。

防水工事は頻繁に行うものでもないですし、それなりの料金もかかりますから、悪徳業者に引っかかるのだけは避けたいですよね。

そこで次のような対策をとることで、適切な価格でクオリティの高い工事を行えるようになるでしょう。

- 相見積もりを取る

- 施工実績をチェックする

- アフターサービスをチェックする

相見積もりを取る

3社ほどから相見積もりを取ることで、施工業者同士を比較することができます。

見積もりを取ってもらう時は、施工業者に色々と質問してみることも大切です。

こちらが疑問に思っていることにきちんと応えてくれるか、対応の丁寧さをチェックします。

また見積書が詳細に書かれてあるかも重要です。

個々の項目が書かれておらず、「防水工事一式」とだけ書かれてあるような業者は問題があります。

追加工事が発生して、後から費用が高くなる場合もあるので、詳細な見積書を出してもらうと安心です。

施工実績をチェックする

ウレタン防水を行うには熟練の技術が必要です。

そこで施工業者のホームページなどを確認し、過去のウレタン防水の施工実績をチェックしてみましょう。

ウレタン防水の施工実績が豊富で、さらに利用者からの評判が良い業者を選ぶと失敗を避けられます。

また幅広くリフォームを行なっている業者よりも、防水工事の専門業者のほうが施工技術が高い傾向があります。

アフターサービスをチェックする

ウレタン防水の費用や技術だけでなく、アフターサービスが充実しているかどうかも大切です。

保証内容を口頭で説明してもらうだけでなく、後からトラブルにならないように書面で保証内容を提示してもらいましょう。

防水工事をするなら安心の自社施工!新東亜工業へ

新東亜工業は、東京を中心にマンションやビルの大規模修繕工事や防水工事を専門とする総合工事店です。自社施工による中間マージンゼロ、コスト削減や高品質な施工で、多くの顧客から高い評価を得ています。

建物の老朽化に伴い、屋上や外壁からの雨漏りは深刻な問題となります。新東亜工業では、建物の種類や周辺環境に合わせた最適な防水工事を提案し、建物の寿命を延ばし、資産価値を守るサポートを行っています。

防水工事をお考えの方、ぜひ新東亜工業にお気軽にご相談ください!

新東亜工業の強みとは?

新東亜工業ではマンションの大規模修繕や防水工事において3つの強みを持っています。

- 自社施工によるコスト削減

- 高い技術力と迅速な対応

- 幅広いサービス提供

新東亜工業の強みについて、それぞれ詳しく解説していきます。

新東亜工業の強み1.自社施工によるコスト削減

新東亜工業では、ほぼ全ての工事を自社の職人が一貫して行っており、外部業者を挟むことがありません。そのため、中間マージンゼロを実現し、余計な費用を削減することが可能です。この自社施工体制により、高品質な施工を適正価格で提供しています。

さらに、自社職人が全工程を担当することで、施工内容の細部にまで目が行き届き、確実で丁寧な仕上がりを実現します。お客様に信頼される工事を提供するため、コストパフォーマンスの高いサービスを追求していることが新東亜工業の大きな強みです。

新東亜工業の強み2.高い技術力と迅速な対応

新東亜工業は、豊富な実績と高い技術力を誇る職人集団が在籍しており、建物の状態を正確に診断した上で、最適な施工プランを提案します。そのため、雨漏りや防水トラブルの根本原因を的確に解決できます。

さらに、緊急の雨漏り修理にも迅速に対応しており、最短で翌日に調査と見積もりを行うスピーディなサービスを提供します。このように、技術力と対応力を兼ね備えた新東亜工業は、安心して任せられるパートナーです。

新東亜工業の強み3.幅広いサービス提供

新東亜工業では、防水工事だけでなく、外壁塗装や屋根工事、シーリング工事など、建物の総合的なメンテナンスを一貫して提供しています。この幅広いサービスにより、建物全体の状態を総合的に管理できるため、複数の業者に依頼する手間を省きます。

また、各作業間の連携もスムーズに進めることができるため、工事の効率性が向上し、お客様にとっても負担が軽減されます。新東亜工業の包括的な対応力が、安心して任せられる理由の一つです。

防水工事において新東亜工業が選ばれるポイント

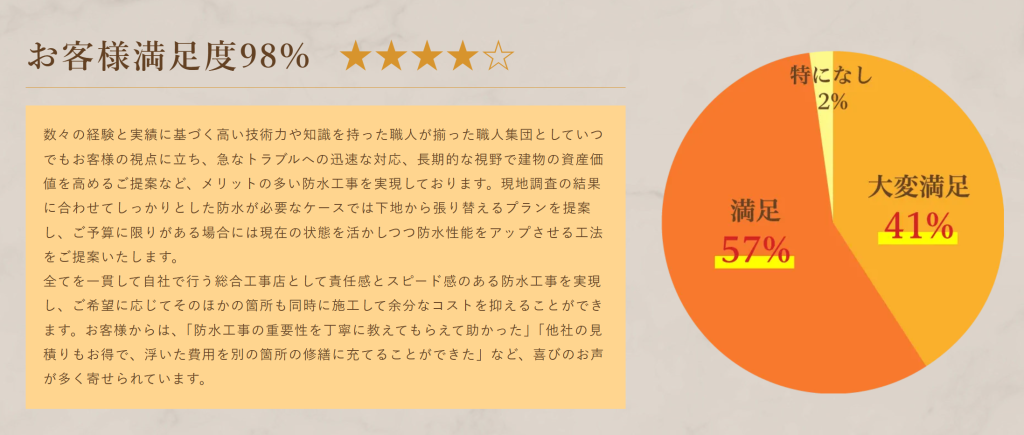

新東亜工業では、綿密な現地調査、丁寧な下地処理などの多くのこだわりを持っており、多くのお客様にお喜びの声をいただいております。

- 綿密な現地調査

- 丁寧な下地処理

- 幅広い防水工法の対応

- アフターサービスの充実

- ドレーンの清掃と水はけ対策

- お客様に寄り添った対応

防水工事において新東亜工業が選ばれる理由は、その技術力とお客様に寄り添ったサービスにあります。

まず、綿密な現地調査を実施し、建物の状態や周辺環境を正確に診断することで、最適な防水工法を提案します。この診断により、雨漏りの原因を根本から解決し、防水性能を最大限に引き出すことが可能です。

施工においては、丁寧な下地処理を徹底することで、防水層の密着性と仕上がりの美しさを実現します。

さらに、施工後のメンテナンスにも対応し、定期点検やアフターサービスを通じて長期的な建物の保護をサポートします。

また、ドレーンの清掃や細部への配慮も怠らず、雨漏りや水はけの問題に対して万全の対策を行っています。

新東亜工業は、ウレタン塗膜防水やシート防水、アスファルト防水、FRP防水といった幅広い工法を取り揃えており、建物やお客様のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。

このような確かな技術と充実したサービスが、多くのお客様から信頼を得ている理由です。

新東亜工業の防水工事の施工事例

ここでは、新東亜工業における東京都西東京市の防水工事の施工事例を紹介します。

ビル屋上の防水工事において、高圧洗浄や下地調整などの補修後、ウレタン防水塗装を行いました。

新東亜工業は、これまでに東京都内を中心に多くのマンションやビルの防水工事を手掛け、その実績は施工事例ページで確認できます。雨漏りなどでお困りの際は、ぜひ新東亜工業へご依頼ください。

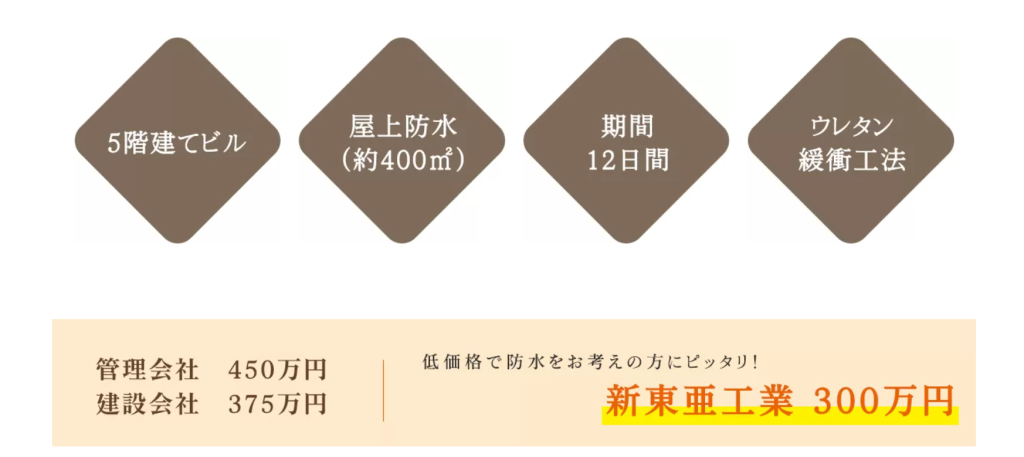

新東亜工業の防水工事の費用について

5階建てビルの屋上防水工事の費用相場は、一般的に建設会社では約375万、管理会社では約450万程度かかります。しかし、新東亜工業なら約300万円程度で実施することも可能です。

なぜ、他社よりも費用を安く提供できるのか、その理由をご説明します。

新東亜工業では、防水工事を自社の職人が一貫して担当するため、中間業者を介さず、中間マージンが発生しません。この自社施工体制により、余分なコストを削減し、適正価格での施工を実現しています。また、長年の経験と技術力を活かし、効率的な作業工程を確立しているため、無駄のない施工が可能です。さらに、防水工事に必要な材料も厳選して仕入れコストを抑えつつ、高品質な材料を使用しています。これらの要因が、費用を安く抑えながら高い品質を保つ理由となります。

具体的な料金は、現地調査後にお見積もりを提供しますので、防水工事を検討されている方はぜひ、ご相談ください。

※防水工事の費用相場は、施工範囲や工法により異なります

防水工事の料金表

新東亜工業における防水工事の費用相場は以下になります。

| 規模 | 内容 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 4階建 | ウレタン防水工事 | 80〜100万円程度 |

| 3階建 | 屋上塩ビ防水工事 | 60万円程度 |

新東亜工業の防水工事の流れ

新東亜工業における防水工事の流れを解説します。

- STEP

防水面の洗浄

まず、高圧洗浄機を使用して、施工箇所の汚れや古い塗膜、ホコリ、コケなどを丁寧に取り除きます。この工程により、防水層と下地の密着性が向上し、施工後の耐久性が大幅にアップします。また、汚れをしっかりと落とすことで、防水材がムラなく塗布されるため、仕上がりも美しくなります。徹底した洗浄作業は、防水工事の品質を左右する大切なステップです。

- STEP

下地処理

防水材がしっかり密着するためには、下地の状態を整えることが欠かせません。ひび割れや凹凸がある場合は、樹脂モルタルや補修材を使用して平滑に仕上げます。また、下地に含まれる水分量を確認し、必要に応じて十分に乾燥させることで、防水材の効果を最大限に引き出します。これらの作業を丁寧に行うことで、防水層の耐久性と施工後のトラブル防止につながります。下地処理は、防水工事の成功を支える基盤となる重要な工程です。

- STEP

塗布

事前に整えた下地に対し、ウレタン樹脂やアスファルト、シート防水材など、建物に最適な防水材を丁寧に塗布します。塗布は複数回に分けて行い、厚みを均一に仕上げることで、防水層の耐久性を高めます。また、施工箇所の形状に応じて細かい部分や角もしっかりと塗布し、隙間のない防水層を形成します。この丁寧な塗布作業が、雨漏りを防ぎ長期間建物を守る鍵となります。

- STEP

中塗り

下塗りで整えた基盤の上に、防水材を均一に塗布することで、厚みを増しながら防水層を強化します。中塗りでは、下地と上塗りをしっかり密着させる役割も果たしており、施工箇所全体にムラなく塗ることが求められます。また、この工程で仕上がりの凹凸を整え、防水層の一体感を高めます。丁寧な中塗り作業が、雨漏りを防ぐ耐久性の高い防水層の形成に繋がります。

- STEP

トップコート

トップコートは、防水層を保護し、美しい仕上がりを実現する最終工程です。中塗りまでで形成された防水層の上に、紫外線や風雨に強いトップコート材を塗布することで、耐久性と防水効果をさらに向上させます。また、トップコートには防水層の劣化を抑え、色褪せやひび割れを防ぐ役割もあります。この工程を丁寧に行うことで、建物の防水性能を長期間維持できるとともに、見た目にも美しい仕上がりを提供します。

建物の防水は、単にシートや塗膜を施工するだけでなく、施工箇所の下地処理をしっかり行う事が重要です。新東亜工業では、細部まで徹底的に処理を行ってまいります。

防水工事に関するご相談・ご依頼は、お客様満足度98%の新東亜工業へ!

防水工事や大規模修繕工事に関する相談や見積もり依頼は、公式サイトの問い合わせフォームや電話で24時間受け付けています。建物のメンテナンスや雨漏りでお困りの方、屋上や屋根、ベランダなどに少しでもご不安をお感じでしたら、ぜひ新東亜工業にご相談または調査をご依頼ください。

まとめ

ウレタン防水は、ベランダから陸屋根までさまざまな部分で採用されている人気の防水工事です。

- ウレタン防水は形状を選ばず施工できるので、改修工事の主流な工法

- ウレタン防水の耐用年数は10〜12年ほど

- 職人の技術次第で完成度が変わるので、職人選びが重要

- DIYは行わず専門業者に依頼しよう

今回は、ウレタン防水について費用や工事内容、劣化症状などを徹底解説しました。

どの工法がいいのかわからず悩んでいる方からウレタン防水工事を検討している方まで、ぜひ参考にしてみてくださいね。

\あわせて読みたいおすすめ記事/