ウレタン塗膜防水のメッシュ工法とは?特徴・費用・デメリット・注意点などを解説

2025/09/29

屋上やバルコニーの防水工事において、ウレタン塗膜防水は最も広く採用されている代表的な工法です。

その中でも「メッシュ入り工法」は、通常のウレタン防水よりも高い耐久性と補強性を実現する特殊な手法として注目を集めています。

メッシュ入り工法は、ウレタン樹脂の中にメッシュ(補強布)を埋め込むことで、防水層の強度を大幅に向上させる技術です。

特に下地のクラックリスクが高い場所や、歩行頻度の多い箇所では、その効果を最大限に発揮します。

本記事では、ウレタン塗膜防水のメッシュ入り工法について、その特徴から施工方法、費用相場、メリット・デメリットまで詳しく解説いたします。

また、通常のウレタン防水との違いも明確化し、適切な工法選択のための判断材料を提供いたします。

目次

ウレタン塗膜防水のメッシュ入り工法とは?

ウレタン塗膜防水のメッシュ入り工法は、液状のウレタン樹脂を塗布する際に、ポリエステルメッシュなどの補強材を組み合わせて施工する防水工法です。

この工法により、単純なウレタン塗膜では実現できない高い強度と耐久性を確保できます。

メッシュ(補強布)の役割と特徴

メッシュ(補強布)は、ウレタン塗膜防水における重要な補強材料として機能します。

その具体的な役割と特徴について詳しく見ていきましょう。

メッシュが果たす主な機能は以下の通りです。

- 防水層の引張強度を大幅に向上させる

- 下地の微細なクラックに対する追従性を高める

- 温度変化による伸縮に対する耐性を強化する

- 歩行や荷重による破損リスクを軽減する

- 防水層の厚みを均一に保つ効果を発揮する

これらの機能により、メッシュ入りウレタン防水は、通常の塗膜防水と比較して2倍以上の強度を実現できます。

特に、ポリエステル製のメッシュは軽量でありながら高い引張強度を持ち、ウレタン樹脂との接着性も優れているため、最も多く使用されています。

なぜウレタン塗膜防水にメッシュを入れるのか

ウレタン塗膜防水にメッシュを組み込む理由は、単純な塗膜防水の弱点を補強するためです。

通常のウレタン防水では対応困難な状況に対処できるのが最大の特徴です。

メッシュを入れる主な理由として、以下の点が挙げられます。

- 下地コンクリートの乾燥収縮によるクラック発生への対応

- 建物の微細な振動や地震による影響の軽減

- 歩行荷重や設備機器の設置による局所的な応力の分散

- 紫外線や温度変化による劣化進行の抑制

- 防水層の部分的な損傷が全体に広がることの防止

特に重要なのは、メッシュの網目構造がウレタン樹脂と一体化することで、防水層全体に荷重を分散する効果です。

これにより、局所的な応力集中を避け、長期間にわたって安定した防水性能を維持できるのです。

適用シーン(クラックリスクのある下地・歩行頻度の高い箇所など)

ウレタン塗膜防水のメッシュ入り工法は、特定の条件下でその効果を最大限に発揮します。

適切な場面で採用することで、コストパフォーマンスの高い防水工事が実現できます。

メッシュ入り工法が特に推奨される場面は以下の通りです。

- 築年数が経過し、下地コンクリートにひび割れが発生している建物

- 屋上庭園や屋上駐車場など、頻繁に歩行や車両通行がある箇所

- 空調室外機やソーラーパネルなど重量物が設置される予定の場所

- 温度変化が激しい環境にある屋上やバルコニー

- 地震などの自然災害リスクが高い地域の建物

- 既存防水層の撤去が困難で、既存層の上から施工する場合

これらの条件が複数重なる場合は、メッシュ入り工法の採用が特に有効です。

また、建物の用途や立地条件、予算とのバランスを考慮して、専門業者と相談の上で最適な工法を選択することが重要です。

ウレタン塗膜防水のメッシュ工法の施工手順

ウレタン塗膜防水のメッシュ工法は、通常の塗膜防水よりも複雑な施工プロセスを経ることで、高い品質と耐久性を実現します。

各工程での丁寧な作業が、長期間にわたる防水性能の維持に直結します。

下地処理(清掃・補修・プライマー塗布)

メッシュ工法における下地処理は、最終的な防水性能を左右する極めて重要な工程です。

この段階での手抜きは、後々の不具合に直結するため、十分な時間をかけて丁寧に行う必要があります。

下地処理の具体的な手順は以下の通りです。

- 既存防水層や汚れ、苔などの完全除去

- 高圧洗浄による表面清掃と乾燥確認

- ひび割れ部分のカット&シール補修

- 段差部分の調整と平滑化処理

- プライマー(下地調整材)の均一塗布

- プライマーの完全乾燥確認

特にプライマー塗布は、ウレタン樹脂と下地の密着性を確保する重要な工程です。

下地の材質に応じて適切なプライマーを選択し、気泡や塗りムラのないよう注意深く施工します。

この工程を適切に行うことで、メッシュとウレタン樹脂の一体化がより確実になります。

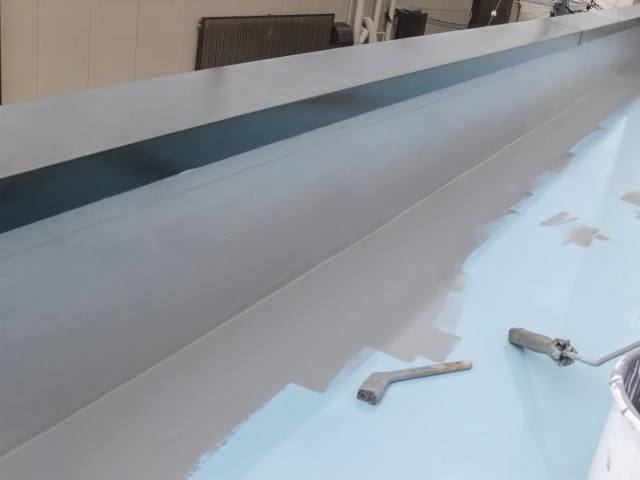

ウレタン1層目の塗布とメッシュシートの敷設

プライマーが完全に乾燥した後、いよいよメッシュ工法の核心となる作業に移ります。

この工程では、ウレタン樹脂とメッシュシートを一体化させる技術が求められます。

1層目の施工とメッシュ敷設の詳細手順は以下の通りです。

- ウレタン1層目を均一な厚さで塗布開始

- 塗布面積に合わせてメッシュシートをカット準備

- ウレタンがまだ湿潤状態のうちにメッシュシートを敷設

- ローラーを使用してメッシュを樹脂に押し込み

- メッシュ継目部分の重ね代(5cm以上)を確保

- 気泡や浮きがないよう丁寧に圧着

この工程で最も重要なのは、メッシュシートがウレタン樹脂に完全に埋没することです。

メッシュが表面に露出したり、逆に樹脂が不足してメッシュが浮いたりすると、防水性能に重大な影響を与えます。

経験豊富な職人による丁寧な作業が、品質の決め手となります。

ウレタン2層目・3層目の重ね塗り

メッシュが埋設された1層目が完全に硬化した後、防水層の厚みを確保するための重ね塗り作業を行います。

この工程により、メッシュを完全に保護し、所定の防水性能を実現します。

重ね塗り作業における重要なポイントは以下の通りです。

- 前層の完全硬化を確認してから次層を施工する

- 各層の厚みを0.5~0.8mm程度に調整する

- 塗り方向を層ごとに変えて均一性を確保する

- 気温や湿度に応じて硬化時間を調整する

- 最終層では表面の平滑性を特に重視する

通常、メッシュ入り工法では3~4層の重ね塗りを行い、総厚2.0~2.5mm程度の防水層を形成します。

各層の間隔は、気候条件にもよりますが、一般的に6~24時間程度必要です。

急がずに確実な硬化を待つことが、長期耐久性の確保につながります。

トップコート仕上げ

ウレタン防水層の施工が完了した後、最終仕上げとしてトップコートを施工します。

トップコートは防水層を紫外線や摩耗から保護し、美観を向上させる重要な役割を果たします。

トップコート施工の具体的な手順と注意点は以下の通りです。

- ウレタン最終層の完全硬化確認(通常24時間以上)

- 表面の清掃とケレン処理による密着性向上

- トップコート材料の十分な攪拌

- 薄く均一に2回塗りで仕上げ

- 乾燥時間を守って2回目を施工

- 最終検査と歩行可能時期の確認

トップコートには、アクリルウレタン系やフッ素系など複数の種類があり、建物の用途や予算に応じて選択します。

特に歩行頻度の高い箇所では、耐摩耗性に優れた材料を選ぶことが重要です。

適切なトップコート施工により、メッシュ入り防水の性能を最大限に活用できます。

ウレタン塗膜防水のメッシュ工法のメリット・デメリット

ウレタン塗膜防水のメッシュ工法は、従来の工法と比較して多くの利点を持つ一方で、いくつかの注意すべき点も存在します。

工法選択の際は、これらの特性を総合的に判断することが重要です。

メリット(防水層の強度向上・ひび割れ追従性アップ・耐久性向上)

メッシュ入り工法の最大の魅力は、通常のウレタン防水では実現困難な高性能化が可能な点です。

多角的なメリットにより、長期的なコストパフォーマンスの向上が期待できます。

メッシュ工法の主要なメリットは以下の通りです。

- 引張強度が通常工法の2~3倍に向上し、破断リスクが大幅減少

- 下地クラックへの追従性が向上し、防水層の破断を防止

- 歩行荷重や設備荷重に対する耐性が格段に向上

- 温度変化による伸縮への追従性が大幅に改善

- 局所的な損傷が全体に波及することを効果的に防止

- 耐用年数が通常工法より2~3年程度延長される

- メンテナンス頻度の減少により長期的なコスト削減が可能

これらのメリットは相互に作用し合い、総合的な防水性能の向上をもたらします。

特に、建物の長寿命化が求められる現在において、初期投資を上回る長期的な価値を提供できる点は大きな魅力です。

また、施工後の安心感や建物資産価値の維持にも大きく貢献します。

デメリット(材料・手間が増える分コスト上昇・施工時間の延長)

メッシュ工法には多くの利点がある一方で、いくつかの制約や課題も存在します。

これらを事前に理解することで、適切な判断と準備が可能になります。

メッシュ工法の主なデメリットは以下の通りです。

- メッシュ材料費により単価が500~1,500円/㎡程度上昇

- 施工工程が増加し、工期が1~2日程度延長される

- 高度な技術が必要で、施工業者の選択肢が限定される

- メッシュの継目処理に細心の注意が必要で手間が増大

- 施工不良時の補修が通常工法より困難になる

- 材料の在庫管理や品質管理により複雑性が増す

特に注意すべきは、施工技術の差による品質への影響です。

メッシュの埋設作業は熟練を要するため、経験不足の業者では本来の性能を発揮できない可能性があります。

また、初期コストの上昇は避けられませんが、長期的な耐久性向上を考慮すると、多くの場合でコストパフォーマンスは向上します。

ウレタン塗膜防水のメッシュ工法の費用相場

ウレタン塗膜防水のメッシュ工法の費用は、使用する材料や施工条件、地域などにより変動しますが、一般的な相場を把握することで適正な予算計画が可能です。

透明性のある価格情報により、安心して工事を進められます。

㎡単価の目安(5,000~8,000円程度)

メッシュ入りウレタン塗膜防水の平方メートル単価は、施工条件や使用材料のグレードにより幅がありますが、標準的な施工での相場をご紹介します。

費用相場の内訳と影響要因は以下の通りです。

| 施工内容 | 単価範囲 | 備考 |

|---|---|---|

| 標準的なメッシュ工法 | 5,000~6,500円/㎡ | 一般的な屋上・バルコニー |

| 高耐久仕様 | 6,500~8,000円/㎡ | 高品質材料・厚膜仕様 |

| 複雑形状部 | 7,000~9,000円/㎡ | 立上り・細部処理が多い場合 |

| 下地補修込み | 6,000~10,000円/㎡ | クラック補修・下地調整含む |

これらの単価には、材料費、施工費、諸経費が含まれています。

ただし、足場代や既存防水層撤去費用は別途必要な場合が多いため、総額を検討する際は注意が必要です。

また、施工面積が小さい場合は割高になる傾向があり、逆に大面積の場合はスケールメリットにより単価が下がる可能性があります。

メッシュなしとの費用差(+500~1,500円/㎡程度)

メッシュ入り工法と通常のウレタン塗膜防水との費用差は、主にメッシュ材料費と施工手間の増加によるものです。

この価格差を性能向上効果と比較検討することが重要です。

費用差の詳細な内訳は以下の通りです。

| 項目 | メッシュなし | メッシュ入り | 差額 |

|---|---|---|---|

| 材料費 | 2,000~2,500円/㎡ | 2,400~3,200円/㎡ | +400~700円/㎡ |

| 施工費 | 2,200~3,000円/㎡ | 2,400~3,500円/㎡ | +200~500円/㎡ |

| 諸経費等 | 800~1,000円/㎡ | 1,000~1,300円/㎡ | +200~300円/㎡ |

| 合計 | 5,000~6,500円/㎡ | 5,800~8,000円/㎡ | +800~1,500円/㎡ |

この費用差は、メッシュ工法による耐久性向上(2~3年の寿命延長)を考慮すると、多くの場合で十分にペイできる投資と言えます。

特に、将来的な補修費用や建物への影響を考慮すれば、長期的なコストメリットは大きくなります。

ただし、建物の用途や予算状況に応じて、最適な工法を選択することが重要です。

ウレタン塗膜防水のメッシュ工法の耐用年数

ウレタン塗膜防水のメッシュ工法における耐用年数は、通常のウレタン防水と比較して大幅に延長されます。

適切な施工と定期的なメンテナンスにより、長期間にわたって安定した防水性能を維持できます。

メッシュ工法の耐用年数は一般的に10~12年程度とされており、通常のウレタン防水(7~10年)と比較して2~3年の延長が期待できます。

この延長効果は、メッシュによる補強により防水層の劣化進行が緩やかになることによるものです。

耐用年数に影響を与える主な要因は以下の通りです。

- 施工時の品質管理レベル(適切な厚み確保・メッシュ埋設精度)

- 使用材料のグレードと品質(高品質材料ほど長寿命化)

- 建物の立地条件(紫外線量・温度変化・風雨の強さ)

- 歩行頻度や荷重条件(使用頻度が高いほど劣化が進行)

- 定期点検とメンテナンスの実施状況

特に重要なのはトップコートの更新です。

防水層本体は健全でも、トップコートが劣化すると紫外線により防水層の劣化が加速します。

5~7年程度でのトップコート更新により、さらに2~3年の延命効果が期待できるため、総合的な耐用年数は15年程度まで延ばすことも可能です。

また、メッシュ入り工法は局所的な損傷に強いという特性があります。

通常の塗膜防水では小さな破損が急速に拡大する場合がありますが、メッシュにより損傷の拡大が抑制されるため、部分補修で対応できるケースが多く、結果として長期使用が可能になります。

通常のウレタン塗膜防水とメッシュ工法の比較

ウレタン塗膜防水の工法選択において、通常工法とメッシュ工法の違いを正確に理解することは非常に重要です。

それぞれの特性を比較検討することで、最適な工法選択が可能になります。

耐久性・強度の違い

通常のウレタン防水とメッシュ工法では、物理的な性能に大きな差があります。

これらの違いを数値的に把握することで、より具体的な判断が可能です。

耐久性と強度における具体的な性能差は以下の通りです。

| 性能項目 | 通常工法 | メッシュ工法 | 向上率 |

|---|---|---|---|

| 引張強度 | 1.5~2.0N/mm² | 3.0~4.5N/mm² | 約2~2.5倍 |

| 伸び率 | 300~400% | 200~300% | やや低下 |

| 耐用年数 | 7~10年 | 10~12年 | 2~3年延長 |

| 耐歩行性 | 軽歩行程度 | 中程度歩行可能 | 大幅向上 |

| クラック追従性 | 2mm程度まで | 4mm程度まで | 約2倍 |

この比較からわかるように、メッシュ工法は強度面で大幅な向上を示す一方、伸び率がやや低下します。

しかし、実用的な観点では、強度向上によるメリットが伸び率低下によるデメリットを大きく上回ります。

特に、下地の動きに対する追従性の向上は、実際の建物における防水性能維持に大きく貢献します。

適用範囲・施工条件の違い

通常工法とメッシュ工法では、適用できる場所や施工条件に違いがあります。

これらの違いを理解することで、現場に最適な工法選択が可能になります。

適用範囲と施工条件の違いを詳しく見てみましょう。

| 項目 | 通常工法 | メッシュ工法 |

|---|---|---|

| 適用箇所 | ・屋上・バルコニーに適用 ・比較的簡単な施工 | ・中程度歩行や重量物設置場所に対応 ・高度な技術が必要 |

| 下地条件 | ・下地の状態が良好な場所での使用が前提 | ・下地にクラックがある場所でも施工可能 |

| 工期・対応力 | ・施工期間が短い ・緊急対応に適している | ・十分な工期確保が必要 ・長期的な安心感が得られる |

これらの特性により、新築やリノベーション時の計画的な防水工事ではメッシュ工法が選ばれることが多く、緊急的な補修工事では通常工法が選択される傾向があります。

また、建物の用途や将来的な使用計画も工法選択の重要な要素となります。

費用・工期の比較表

実際の工事計画において、費用と工期は重要な判断要素です。

両工法の具体的な違いを数値で比較することで、より適切な選択が可能になります。

| 比較項目 | 通常工法 | メッシュ工法 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 材料単価 | 5,000~6,500円/㎡ | 5,800~8,000円/㎡ | 面積により変動 |

| 工期(100㎡の場合) | 3~4日 | 4~6日 | 天候により延長あり |

| 職人技術レベル | 一般的 | 高度な技術必要 | 業者選択が重要 |

| 年間維持費用 | 600~800円/㎡・年 | 450~600円/㎡・年 | 耐久性向上により減少 |

| 20年総コスト | 15,000~18,000円/㎡ | 14,000~16,000円/㎡ | 改修回数減により削減 |

この比較表から明らかなように、初期費用ではメッシュ工法が高額ですが、長期的な総コストでは逆転する場合が多くなります。

特に、改修工事の回数減少による足場代などの節約効果は大きく、建物全体のライフサイクルコストを考慮すると、メッシュ工法の優位性が明確になります。

ウレタン塗膜防水(メッシュ工法)を施工する際の注意点

ウレタン塗膜防水のメッシュ工法は高性能な防水工法ですが、その性能を最大限に発揮するためには、施工時の細心の注意が必要です。

適切な施工により、期待される耐久性と防水性能を確実に実現できます。

メッシュの重ね代・張り方の精度が重要

メッシュ工法において最も重要な技術要素の一つが、メッシュシートの正確な敷設です。

この工程での精度が最終的な防水性能を大きく左右するため、熟練した技術者による施工が不可欠です。

メッシュ敷設における重要なポイントは以下の通りです。

- メッシュの重ね代は最低5cm以上確保し、継目部での防水性能を維持

- メッシュシートにしわやたるみが生じないよう、適度な張力で敷設

- 角部や立上り部分では、メッシュのカットと配置に特別な注意が必要

- ウレタン樹脂が硬化する前に、迅速かつ正確な敷設作業を完了

- メッシュの方向性を考慮し、主応力方向に対して最適な配置を選択

- 継目部分でのウレタン樹脂の充填不足を防ぐため、十分な材料塗布

特に複雑な形状の箇所では、事前にメッシュのカット寸法を正確に測定し、現場での調整時間を最小限に抑えることが重要です。

また、作業時間の制約があるため、施工チームの連携と段取りも性能確保の重要な要素となります。

厚み不足による不具合防止

メッシュ工法では、所定の厚みを確保することが防水性能の維持に直結します。

厚み不足は防水層の早期劣化や破損の原因となるため、各工程での厚み管理が極めて重要です。

厚み管理における注意点は以下の通りです。

- メッシュ埋設部分でウレタンが不足しやすいため、十分な材料量を確保

- 各層の厚みを0.5~0.8mm程度に調整し、総厚2.0~2.5mmを目標

- 厚み測定は乾燥前の湿潤状態で行い、硬化による収縮を考慮

- 立上り部分や端部では厚みが薄くなりがちなため、重点的にチェック

- メッシュの重ね部分では厚みが過度にならないよう調整

- 定期的な厚み測定により、施工品質の均一性を確保

厚み不足の防止には、適切な材料使用量の計算と現場での厳格な品質管理が必要です。

また、施工者の技術レベルや経験が厚み管理に大きく影響するため、実績豊富な業者選択が重要なポイントとなります。

雨天時・低温時施工のリスク

ウレタン塗膜防水は天候条件に敏感な工法であり、特にメッシュ工法では施工条件がより厳格になります。

不適切な気象条件での施工は、重大な品質低下を招く可能性があります。

気象条件による施工リスクと対策は以下の通りです。

- 雨天時施工:水分混入により接着不良や白化現象が発生する可能性

- 低温時施工:硬化不良により強度低下や表面不良の原因となる

- 高湿度時施工:表面のベタつきや硬化時間の異常延長が発生

- 強風時施工:メッシュの飛散やゴミの混入リスクが増大

- 直射日光下施工:急激な硬化により作業時間が短縮される

これらのリスクを避けるため、施工前の天気予報確認と適切な施工判断が必要です。

一般的に、気温5℃以上、相対湿度85%以下、降雨の可能性が低い条件での施工が推奨されます。

また、急な天候変化に備えた緊急時の対応策も事前に準備しておくことが重要です。

ウレタン塗膜防水のメッシュ入り工法に関するよくある質問(FAQ)

ウレタン塗膜防水のメッシュ入り工法について、多くのお客様から寄せられる疑問にお答えします。

これらの情報により、工法選択や施工に関する不安を解消し、適切な判断材料を提供いたします。

Q.すべてのウレタン防水でメッシュを入れる必要がある?

メッシュ入り工法は万能ではなく、すべてのケースで必要というわけではありません。

建物の条件や用途に応じて、最適な工法を選択することが重要です。

メッシュが特に推奨される条件として、下地にクラックが多い建物、歩行頻度が高い屋上、重量物設置予定箇所、温度変化が激しい環境などが挙げられます。

一方、新築で下地状態が良好、軽歩行程度の使用、予算に制約がある場合などでは、通常のウレタン防水でも十分な性能を発揮できます。

判断の目安として、建築から10年以上経過している建物や、将来的に屋上利用の計画がある場合はメッシュ工法を検討することをお勧めします。

専門業者による現地調査と相談により、最適な工法選択が可能です。

Q.既存防水層がある場合でもメッシュを入れられる?

既存防水層の状態によりますが、多くの場合でメッシュ入り工法の適用が可能です。

ただし、既存層の種類や劣化状況により、施工方法や費用が変わる場合があります。

既存防水層がある場合の施工パターンとして、下記があります。

- 既存層が健全な場合はその上からメッシュ工法を施工する「かぶせ工法」

- 既存層に損傷が多い場合は部分的に撤去してからメッシュ工法を適用する「部分撤去工法」

- 既存層を完全撤去してから新規施工する「全面撤去工法」

最も経済的なのはかぶせ工法ですが、既存層との相性や接着性を十分に検証する必要があります。

また、既存層の膨れや剥離部分は必ず除去し、適切な下地処理を行うことが成功の鍵となります。

Q.メッシュ入りにすると耐用年数はどのくらい延びる?

メッシュ入り工法により、通常のウレタン防水と比較して2~3年程度の耐用年数延長が期待できます。

さらに適切なメンテナンスにより、総合的な使用期間はより長期化が可能です。

具体的には、通常工法の耐用年数7~10年に対し、メッシュ工法では10~12年程度となります。

また、5~7年でのトップコート更新により、さらに2~3年の延命効果が得られるため、適切な維持管理により15年程度の使用も可能です。

ただし、耐用年数は施工品質、使用環境、メンテナンス状況により大きく左右されます。

定期点検の実施と早期の部分補修により、期待される耐用年数を確実に達成することができます。

Q.メッシュの素材に種類はある?

ウレタン防水用メッシュには複数の素材があり、それぞれ特性や用途が異なります。

最適な素材選択により、より高い防水性能を実現できます。

主なメッシュ素材として、ポリエステルメッシュは最も一般的で、軽量かつ高強度、ウレタンとの接着性に優れています。

ガラス繊維メッシュは耐アルカリ性に優れ、特殊な環境での使用に適しています。

アラミド繊維メッシュは超高強度で、特に厳しい条件下での使用に選択されることがあります。

通常の住宅や一般建築物では、コストパフォーマンスに優れたポリエステルメッシュが選択されることが多くなります。

特殊な要求がある場合は、専門業者と相談の上で最適な素材を決定することをお勧めします。

Q.補助金や助成金の対象になる?

ウレタン塗膜防水のメッシュ工法は、自治体によっては住宅リフォーム助成金や省エネルギー改修助成金の対象となる場合があります。

事前の確認と申請により、工事費用の負担軽減が可能です。

助成金の対象となる可能性がある制度として、住宅リフォーム助成制度(防水改修工事として)、長期優良住宅化リフォーム推進事業、地方自治体独自の建物改修助成制度などがあります。

また、集合住宅の場合は、マンション共用部分リフォーム支援制度の対象となる場合もあります。

助成金の有無や条件は自治体により大きく異なるため、工事前に必ず地方自治体の窓口や専門業者に確認することをお勧めします。

また、多くの場合で事前申請が必要なため、工事スケジュールとの調整も重要なポイントとなります。

まとめ

ウレタン塗膜防水のメッシュ入り工法は、従来の防水工法を大幅に進化させた高性能な技術として、多くの建物で採用されています。

本記事でご紹介した重要なポイントを以下にまとめます。

- メッシュ入り工法は通常工法の2~3倍の強度向上を実現する

- 下地クラックや歩行荷重に対する耐性が格段に向上する

- 施工費用は500~1,500円/㎡程度の増加となるが長期的にはコスト削減効果がある

- 耐用年数は10~12年程度で通常工法より2~3年延長される

- 適切な施工技術と品質管理により期待される性能を確実に発揮できる

- 建物の条件や用途に応じた工法選択が重要である

- 定期的なメンテナンスにより15年程度の長期使用も可能である

メッシュ入り工法は初期費用こそ通常工法より高額になりますが、優れた耐久性と安定した防水性能により、建物の長期的な価値保全に大きく貢献します。

特に、将来的な補修費用の削減効果や、建物使用における安心感は、初期投資を十分に上回る価値を提供します。

工法選択の際は、建物の現状と将来計画を総合的に検討し、信頼できる専門業者と十分に相談することで、最適な防水システムを実現できるでしょう。