脱気筒とは?ウレタン密着防水における役割や設置基準・費用・注意点などを解説

2025/09/29

ウレタン防水工事の中でも「密着工法」は、施工の簡便さとコスト効率の高さから多くの建物で採用されている工法です。

しかし、下地に含まれる水分や湿気が原因で、防水層に膨れや剥離などの不具合が起こりやすいという弱点があります。

このような問題を防ぐために活用されるのが「脱気筒」という重要な部材です。

本記事では、ウレタン密着防水における脱気筒の役割、設置方法、必要性、費用相場、そして施工時の注意点まで詳しく解説します。

防水工事を検討している建物オーナーや管理者の方、施工業者の方にとって実用的な情報をお届けします。

目次

脱気筒とは?

ウレタン密着防水工事において、脱気筒は防水層の品質維持に欠かせない重要な役割を担っています。

特に下地に湿気や水分が含まれている場合、脱気筒なしでは深刻な不具合が発生する可能性があります。

脱気筒の基本構造と仕組み

脱気筒は、下地から発生する水蒸気を外部に排出するための専用部材です。

一般的には塩化ビニル製やステンレス製の筒状構造で、内部に逆流防止機能を持つ弁が組み込まれています。

基本的な構造要素を以下にまとめました。

- 筒状の外殻部分(耐候性に優れた材質を使用)

- 逆流防止弁(外部からの水分侵入を防ぐ機構)

- フランジ部(防水層との接続部分)

- 保護キャップ(上部からの雨水侵入防止)

これらの部材が組み合わさることで、下地からの水蒸気は外部に排出しながら、外部からの水分侵入は確実に防ぐ仕組みが実現されています。

特に逆流防止弁の性能は、脱気筒の信頼性を左右する重要な要素となっています。

湿気・水蒸気の逃げ道を作る役割

コンクリートやモルタルなどの下地材には、施工時や雨水浸透により多くの水分が含まれています。

この水分が太陽熱により水蒸気となって上昇する際、密着工法で施工されたウレタン防水層が蓋の役割をしてしまいます。

脱気筒は、この水蒸気の適切な排出経路として機能します。具体的な働きは以下の通りです。

- 下地内部の水蒸気圧を適正レベルに維持

- 防水層への圧力集中を分散・軽減

- 温度変化による膨張・収縮への対応

- 長期間にわたる安定した排気機能の提供

特に夏場の高温時には、下地内部の水蒸気圧が急激に上昇するため、脱気筒による圧力調整機能がより重要になります。

適切に設置された脱気筒により、防水層への負荷を大幅に軽減することができます。

設置されない場合に起こる不具合(膨れ・剥離・雨漏りリスク)

脱気筒を設置しないウレタン密着防水では、下地の湿気により深刻な不具合が発生するリスクが高まります。

最も頻繁に発生する不具合とその特徴をまとめました。

- 膨れ現象:防水層が風船状に盛り上がる

- 剥離現象:防水層と下地の接着力が失われる

- 亀裂発生:膨れ部分に応力集中による裂け目

- 雨水浸透:亀裂部分からの雨漏り発生

- 防水機能喪失:建物全体の劣化進行

これらの不具合は段階的に進行することが多く、初期の膨れ現象を放置すると、最終的には建物構造に深刻な影響を与える可能性があります。

特に梅雨時期や夏場の高温期には不具合の進行が加速するため、予防策としての脱気筒設置が極めて重要です。

ウレタン密着防水工法とは?

ウレタン密着防水工法は、液状のウレタン樹脂を下地に直接塗布して防水層を形成する工法です。

この工法は、施工の簡便さとコスト効率の良さから、多くの建物で採用されています。

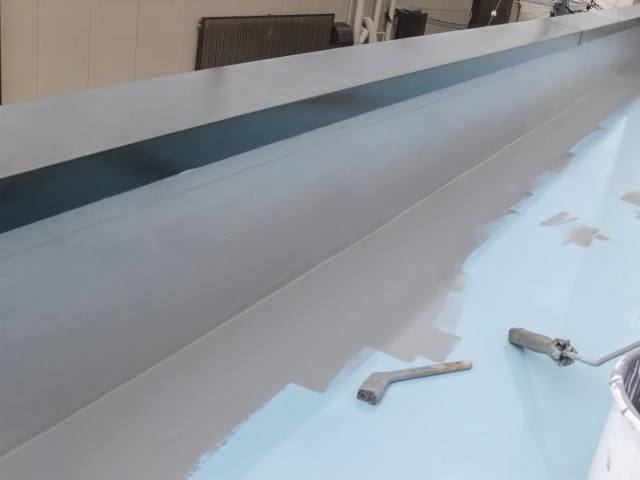

密着工法の基本的な施工プロセスは、下地処理、プライマー塗布、ウレタン防水材の複数回塗布、トップコート仕上げという流れで進行します。

各工程で適切な材料選定と施工管理を行うことで、10年から15年程度の耐用年数を確保することができます。

他の防水工法と比較した場合の特徴を整理すると以下のようになります。

| 項目 | ウレタン密着工法 | 通気緩衝工法 | シート防水 |

|---|---|---|---|

| 施工費用 | 比較的安価 | 中程度 | 高額 |

| 施工期間 | 短期間 | 中期間 | 長期間 |

| 下地対応力 | 限定的 | 優秀 | 中程度 |

| 湿気対策 | 脱気筒必要 | 構造的対応 | 部分対応 |

| 耐用年数 | 10-15年 | 12-18年 | 15-20年 |

このように、ウレタン密着防水工法は経済性と施工性に優れる一方で、下地の湿気対策が重要な課題となります。

そのため、脱気筒の適切な設置により、工法の弱点を補完することが不可欠です。

特に既存建物の改修工事においては、限られた予算と工期の中で確実な防水性能を確保する必要があるため、ウレタン密着防水と脱気筒の組み合わせが効果的な解決策となることが多いです。

ただし、下地の含水状態によっては通気緩衝工法の方が適している場合もあるため、事前の詳細調査が重要になります。

ウレタン密着防水における脱気筒の必要性

ウレタン密着防水工事において、脱気筒の設置は単なる選択肢ではなく、工事の成功を左右する重要な判断要素です。

特に日本の気候条件や建物の構造的特徴を考慮すると、その必要性はより明確になります。

下地に湿気が多い場合のリスク

コンクリートやモルタル下地に含まれる水分は、防水工事の品質に直接的な影響を与えます。

特に築年数の経った建物や、雨漏り履歴のある建物では、下地の含水率が高くなる傾向があります。

下地の含水率が高い場合に発生する具体的なリスクを整理しました。

- 接着不良:水分により接着力が大幅に低下

- 硬化不良:ウレタン樹脂の正常な硬化反応阻害

- 気泡発生:水蒸気による防水層内部の気泡形成

- 厚み不足:膨れにより設計厚みの確保困難

- 早期劣化:防水層の物性低下による寿命短縮

これらのリスクは相互に関連し合って進行するため、初期段階での適切な対策が不可欠です。

特に含水率が8%を超える下地では、脱気筒なしでの密着工法施工はほぼ不可能と考えられています。

コンクリート屋上・バルコニーでの膨れ防止

コンクリート製の屋上やバルコニーは、その構造的特徴から水分を蓄積しやすい環境にあります。

特に陸屋根構造の建物では、排水勾配の不足や経年劣化により、慢性的な水分滞留が発生することがあります。

コンクリート部位における膨れ発生メカニズムを詳しく説明します。

日中の太陽熱によりコンクリート表面温度が60℃以上に達すると、内部に含まれる水分が急激に水蒸気化します。

この水蒸気が上昇しようとする際、密着工法で施工されたウレタン防水層が障壁となり、圧力が蓄積されて膨れが発生します。

特にリスクが高い部位と対策の必要性を以下にまとめました。

- 屋上中央部:最も日射を受けやすく温度上昇が激しい

- 排水ドレン周辺:水分が集中しやすい構造的要因

- パラペット立上り部:雨水の浸透リスクが高い箇所

- 設備貫通部:防水処理の弱点となりやすい部分

- バルコニー隅角部:排水不良による水分蓄積エリア

これらの部位では、脱気筒の戦略的配置により、効果的な湿気対策を実現することができます。

特に面積の大きな屋上では、複数の脱気筒を適切な間隔で配置することで、全体的な湿気管理が可能になります。

脱気筒設置の有無による耐用年数の違い

脱気筒の設置は、ウレタン密着防水の耐用年数に大きな影響を与えます。

実際の施工事例やメンテナンス記録を分析すると、その効果は数値として明確に現れています。

脱気筒設置の有無による性能差を比較表で示します。

| 項目 | 脱気筒あり | 脱気筒なし | 差異 |

|---|---|---|---|

| 平均耐用年数 | 12-15年 | 7-10年 | +3-5年 |

| 膨れ発生率 | 5%以下 | 30-50% | 大幅改善 |

| 初期不具合率 | 2%程度 | 15-25% | 1/10以下 |

| メンテナンス頻度 | 5年毎 | 3年毎 | -2年延長 |

| 総コスト効率 | 優良 | 不良 | 20-30%改善 |

この比較データからも明らかなように、脱気筒の設置により防水工事の長期的な品質と経済性が大幅に向上します。

初期費用は若干上昇しますが、ライフサイクルコストで考えると明らかにメリットが大きいことが分かります。

特に重要なのは、膨れ発生率の劇的な改善です。

脱気筒を設置した場合の膨れ発生率は5%以下となり、設置しない場合の30-50%と比べて圧倒的に低い数値となっています。

これにより、予期しない修繕工事のリスクを大幅に軽減できます。

脱気筒の設置方法と施工手順

脱気筒の適切な設置は、ウレタン密着防水工事の成功を決定づける重要な工程です。

設置箇所の選定から施工完了まで、各段階で専門的な知識と丁寧な作業が求められます。

設置箇所の決め方(屋上の広さ・下地含水率による)

脱気筒の設置箇所は、建物の構造的特徴と下地の状況を総合的に判断して決定します。

単純に面積だけで判断するのではなく、湿気の発生しやすさや排出の効率性を考慮した戦略的な配置が必要です。

設置箇所選定における主要な判断基準を以下に示します。

- 下地含水率:8%以上の箇所を優先的に選定

- 日射条件:南面や西面など高温になりやすい部位

- 排水状況:水はけが悪く湿気が溜まりやすいエリア

- 構造的要因:コンクリートの厚みや密度の違い

- 既存不具合:過去に膨れや剥離が発生した箇所

具体的な設置箇所の優先順位としては、まず屋上の中央付近で最も日射を受ける部分、次に排水ドレンから遠い低勾配部分、そして過去に不具合履歴のある部位となります。

また、パラペットの立上り部分や設備機器周辺も、構造的に湿気が溜まりやすいため重要な設置候補となります。

設置本数の目安(例:100㎡あたり1~2本程度)

脱気筒の設置本数は、屋上の面積と下地の含水状況により決定されます。

一般的な目安として100㎡あたり1~2本程度とされていますが、個別の状況により調整が必要です。

面積別の標準的な設置本数を整理すると以下のようになります。

| 屋上面積 | 標準設置本数 | 高含水率時 | 低含水率時 |

|---|---|---|---|

| 50㎡未満 | 1本 | 1-2本 | 1本 |

| 50-100㎡ | 1-2本 | 2-3本 | 1本 |

| 100-200㎡ | 2-3本 | 3-4本 | 2本 |

| 200-500㎡ | 3-5本 | 5-7本 | 3本 |

| 500㎡以上 | 5本以上 | 個別検討 | 個別検討 |

設置本数の決定においては、コスト効率も重要な考慮要素となります。

脱気筒を過剰に設置すると初期費用が増加し、逆に不足すると湿気対策の効果が限定的になります。

そのため、事前の含水率測定や過去の不具合履歴を踏まえた適切な判断が求められます。

実際の施工手順(下地確認→穴あけ→脱気筒固定→防水層で処理)

脱気筒の施工は、精密さと確実性が要求される専門的な作業です。

各工程での品質管理により、長期間にわたって安定した性能を確保することができます。

詳細な施工手順を段階別に説明します。まず下地確認では、含水率測定器を使用して設置予定箇所の水分状況を数値で把握します。

次に、脱気筒の直径に合わせてコアドリルで垂直な穴を開けます。穴の深さは下地厚さの2/3程度とし、貫通させないよう注意が必要です。

施工工程における重要なポイントを以下にまとめました。

- 下地調査:含水率・強度・平滑性の三項目を重点確認

- 穴あけ作業:直径・深さ・垂直度の精密管理

- 清掃処理:切削粉・水分・異物の完全除去

- 脱気筒固定:専用接着材による確実な固定

- シーリング:周辺部の気密性確保

- 防水層施工:脱気筒周辺の丁寧な塗布作業

特に重要なのは、脱気筒と防水層の接合部分の処理です。

この部分に隙間や不具合があると、そこから雨水が浸入して防水性能が損なわれる可能性があります。

そのため、専用のシーリング材を使用し、複数回の塗布により確実な止水処理を行います。

施工時の注意点(雨天時の施工禁止・シーリング処理の徹底など)

脱気筒の施工では、気象条件や作業環境への配慮が品質に直結します。

特に雨天時や高湿度時の施工は、深刻な不具合の原因となる可能性があります。

施工時に特に注意すべき事項を詳しく整理します。

気象条件については、降雨時はもちろん、降雨予報がある場合や湿度が85%を超える場合も施工を避けるべきです。

また、気温が5℃以下や35℃以上の場合も、材料の性能が安定しないため施工に適していません。

品質確保のための重要な注意点を以下にまとめました。

- 気象条件:晴天・低湿度・適正温度での施工限定

- 材料管理:接着材・シーリング材の適正保存

- 工具管理:コアドリル・測定器の定期点検

- 安全管理:高所作業・粉塵対策の徹底

- 品質管理:各工程での写真記録・数値管理

- 養生期間:硬化時間の確実な確保

これらの注意点を遵守することで、脱気筒の本来の性能を長期間にわたって維持することができます。

特にシーリング処理は防水工事の要となる部分であり、材料選定から施工方法まで細心の注意を払う必要があります。

経験豊富な職人による丁寧な作業により、信頼性の高い脱気筒設置が実現されます。

脱気筒を設置するメリット・デメリット

脱気筒の設置は、ウレタン密着防水工事において多くの利益をもたらしますが、同時にいくつかの課題も存在します。

建物オーナーや施工業者が適切な判断を行うためには、メリットとデメリットの両面を正確に理解することが重要です。

メリット(膨れ防止・耐用年数延長・施工不良リスク軽減)

脱気筒設置による最大のメリットは、防水層の膨れ現象を根本的に防止できることです。

これにより、防水工事の品質と耐久性が飛躍的に向上します。

脱気筒設置により得られる具体的なメリットを整理しました。

- 膨れ防止効果:下地からの水蒸気を適切に排出

- 耐用年数延長:平均3-5年の寿命延長効果

- 施工品質向上:下地の湿気による施工阻害要因除去

- メンテナンス軽減:定期点検間隔の延長が可能

- 雨漏りリスク軽減:膨れ破裂による漏水防止

- 経済性向上:ライフサイクルコストの大幅改善

特に経済面でのメリットは顕著で、初期投資の増加分を考慮しても、長期的には20-30%のコスト削減効果が期待できます。

また、予期しない修繕工事の発生リスクが大幅に軽減されるため、建物管理の安定性も向上します。

さらに、脱気筒の設置により施工時の品質管理も容易になります。

下地の湿気による接着不良や硬化不良のリスクが軽減されるため、より安定した施工品質を確保することができ、施工業者にとっても品質保証の面でメリットがあります。

デメリット(追加費用がかかる・屋上デザイン上の制約)

脱気筒の設置には、いくつかのデメリットも存在します。

主な課題は初期費用の増加と、屋上利用に対する制約です。

脱気筒設置に伴う主なデメリットを以下に示します。

- 初期費用増加:1基あたり1-3万円の追加投資

- 屋上デザイン制約:突起物による景観への影響

- 利用制限:屋根上歩行時の注意が必要

- メンテナンス対象増加:脱気筒自体の点検が必要

- 施工期間延長:設置作業による工期への影響

- 設計変更:既存計画の見直しが必要な場合あり

初期費用の増加については、防水工事全体に占める割合は比較的小さく、通常5-10%程度の増加にとどまります。

しかし、予算が限られている場合には検討が必要な要素となります。

屋上デザインへの影響については、近年は外観に配慮した低背型の脱気筒も開発されており、建物の美観を大きく損なうことなく設置することが可能になっています。

また、屋上緑化や設備機器の配置と組み合わせることで、デザイン上の制約を軽減する工夫も行われています。

脱気筒設置にかかる費用相場

脱気筒設置の費用は、防水工事全体の予算計画において重要な検討要素です。

適切な費用計画により、品質と経済性のバランスを取ることができます。

脱気筒1基あたりの費用(1万円~3万円程度)

脱気筒1基あたりの設置費用は、材料費と施工費を合わせて1万円から3万円程度が一般的な相場となっています。

この費用は、脱気筒の種類、設置条件、地域差により変動します。

費用内訳の詳細を以下に整理しました。

- 脱気筒本体:3,000-8,000円(材質・性能により差異)

- 施工費:5,000-15,000円(作業難易度により変動)

- 副資材費:1,000-3,000円(接着材・シーリング材等)

- 諸経費:1,000-4,000円(管理費・運搬費等)

材料費については、一般的な塩化ビニル製の脱気筒が最も経済的で、ステンレス製やアルミ製の高耐久品は価格が上昇します。

施工費は設置箇所の条件により大きく変動し、アクセスが困難な場所や精密な作業が要求される場合は費用が増加します。

ウレタン密着防水工事全体に占める割合

脱気筒設置費用が防水工事全体に占める割合は、建物の規模と設置本数により決まります。

一般的には全体費用の5-15%程度となることが多いです。

建物規模別の費用割合を表で示します。

| 建物規模 | 防水工事費用 | 脱気筒費用 | 全体に占める割合 |

|---|---|---|---|

| 小規模(50㎡) | 30-50万円 | 2-4万円 | 5-10% |

| 中規模(100㎡) | 60-100万円 | 4-8万円 | 6-10% |

| 大規模(200㎡) | 120-200万円 | 8-15万円 | 7-12% |

| 超大規模(500㎡) | 300-500万円 | 20-40万円 | 7-15% |

この割合から分かるように、脱気筒設置による費用増加は防水工事全体から見ると比較的軽微です。

特に耐用年数の延長効果を考慮すると、投資対効果は非常に高いと評価できます。

通気緩衝工法との費用比較

ウレタン密着防水に脱気筒を設置する場合と、通気緩衝工法を採用する場合の費用比較は、防水工法選定の重要な判断材料となります。

両工法の詳細な費用比較を以下の表で示します。

| 項目 | 密着工法+脱気筒 | 通気緩衝工法 | 費用差 |

|---|---|---|---|

| 材料費(100㎡あたり) | 25-35万円 | 35-50万円 | +10-15万円 |

| 施工費(100㎡あたり) | 20-30万円 | 30-45万円 | +10-15万円 |

| 脱気筒費用 | 4-8万円 | 不要 | -4-8万円 |

| 合計費用 | 49-73万円 | 65-95万円 | +16-22万円 |

| ㎡単価 | 4,900-7,300円 | 6,500-9,500円 | +1,600-2,200円 |

この比較からも明らかなように、ウレタン密着防水に脱気筒を設置する方法は、通気緩衝工法よりも20-30%程度経済的です。

ただし、下地の含水率が非常に高い場合や、将来的なメンテナンス性を重視する場合は、通気緩衝工法の方が適している場合もあります。

ウレタン密着防水と脱気筒に関する注意点

脱気筒を設置したウレタン密着防水工事においても、いくつかの重要な注意点があります。

これらを事前に理解し、適切な対策を講じることで、より確実な防水効果を得ることができます。

脱気筒を設置しても湿気処理が不十分な場合がある

脱気筒は湿気対策の有効な手段ですが、すべての状況で完璧な解決策となるわけではありません。

特に下地の含水率が極端に高い場合や、構造的な問題がある場合には、脱気筒だけでは対応しきれない状況も発生します。

脱気筒の効果が限定的となる具体的な条件を以下に示します。

- 下地含水率20%超:脱気能力を上回る水蒸気発生

- 構造的欠陥:防水層以外からの水分侵入継続

- 設置不良:不適切な位置・本数による能力不足

- 材質劣化:脱気筒自体の機能低下

- 目詰まり:異物による排気機能の阻害

- 気象条件:極端な高温・多湿環境での能力限界

このような状況では、脱気筒の設置と併せて、下地の乾燥処理や構造的な改修が必要になる場合があります。

また、通気緩衝工法への変更を検討することも重要な選択肢となります。

下地調査の徹底が必須

脱気筒の効果を最大限に発揮させるためには、事前の下地調査が極めて重要です。

表面的な観察だけでなく、科学的な測定と分析により下地の状況を正確に把握する必要があります。

実施すべき下地調査の内容を詳しく説明します。

含水率測定では、電気式水分計を使用して複数箇所での数値を取得し、平均値と最高値を記録します。

強度測定では、リバウンドハンマーやコア抜き試験により、下地の構造的健全性を確認します。

重要な調査項目とその判定基準を以下にまとめました。

- 含水率測定:8%以下が密着工法の適用範囲

- 強度測定:18N/mm²以上の圧縮強度が必要

- 平滑性確認:3mm/m以下の表面粗さが標準

- 既存防水調査:剥離・膨れ・亀裂の有無確認

- 排水機能確認:勾配・ドレンの機能状況点検

- 構造調査:ひび割れ・変形・劣化状況の把握

これらの調査結果に基づいて、脱気筒の設置計画や工法選定を行うことで、工事の成功確率を大幅に向上させることができます。

特に築年数の古い建物では、予想以上に下地の劣化が進行している場合があるため、詳細な調査が不可欠です。

施工後の点検・メンテナンス方法

脱気筒を設置したウレタン密着防水は、定期的な点検とメンテナンスにより長期間の性能維持が可能です。

適切な管理により、設計耐用年数を超える長寿命化も期待できます。

定期点検で確認すべき主要項目を整理しました。

脱気筒本体については、キャップの損傷や変形、内部の詰まりや腐食の有無を確認します。

防水層については、脱気筒周辺の接合部分に剥離や亀裂がないか、全体的な劣化状況はどうかを点検します。

効果的なメンテナンススケジュールを以下に示します。

- 年次点検:外観確認・機能確認・清掃作業

- 3年次点検:詳細調査・部分補修・性能測定

- 5年次点検:総合診断・予防保全・更新計画

- 10年次点検:全面的な性能評価・改修検討

- 緊急点検:台風・地震等の災害後実施

- トラブル対応:異常発見時の即座対応

特に重要なのは脱気筒の清掃作業で、落ち葉や塵埃による目詰まりを防ぐことで、本来の排気機能を維持することができます。

また、防水層との接合部分は最も注意深く点検し、わずかな異常も見逃さないようにすることが重要です。

ウレタン密着防水・脱気筒に関するよくある質問(FAQ)

ウレタン密着防水と脱気筒に関して、建物オーナーや管理者の方々から寄せられる代表的な質問にお答えします。

これらの情報により、より適切な判断と計画が可能になります。

Q.ウレタン密着防水には必ず脱気筒を設置しなければならない?

ウレタン密着防水において脱気筒の設置は法的義務ではありませんが、下地の含水率が8%を超える場合は実質的に必須となります。

含水率が低く、過去に膨れなどの不具合履歴がない建物では、設置を省略できる場合もあります。

ただし、日本の気候条件や建物の経年変化を考慮すると、予防的に設置することが推奨されます。

特に以下の条件に該当する場合は、脱気筒の設置を強く推奨します。

築10年以上の建物、過去に雨漏り履歴のある建物、排水不良が認められる屋上、日射が強く当たる南面や西面の屋上などです。

設置費用と将来的なリスクを比較検討し、総合的に判断することが重要です。

Q.脱気筒はどのくらいの間隔で設置するのが理想?

脱気筒の設置間隔は、屋上面積と下地の含水状況により決定されますが、一般的には15-20m間隔が標準的です。

100㎡程度の屋上であれば、対角線上に2箇所設置することが多いです。

設置間隔の決定においては、単純な距離だけでなく、以下の要素も考慮する必要があります。

下地の含水率分布、屋上の形状と勾配、排水ドレンの位置、既存設備機器の配置、将来的な利用計画などです。

特に含水率にばらつきがある場合は、高含水部分に重点的に配置し、全体のバランスを取ることが重要です。

Q.既存の防水層がある場合でも脱気筒を追加できる?

既存の防水層がある場合でも、条件によっては脱気筒の後付け設置が可能です。

ただし、既存防水層の種類と状態、下地の含水状況により施工方法が異なります。

後付け設置の可否を判断する主要な条件を説明します。

既存防水層がウレタン系の場合は比較的容易に追加設置できますが、シート防水やFRP防水の場合は部分的な撤去が必要になることがあります。

また、既存防水層に膨れや剥離が既に発生している場合は、全面的な改修と併せて脱気筒を設置することが効果的です。

施工時には既存防水層との接合部分の処理が重要で、専門技術者による慎重な作業が求められます。

Q.脱気筒を設置しても膨れが出ることはある?

脱気筒を適切に設置しても、稀に膨れが発生する場合があります。

これは脱気筒の能力を上回る水蒸気発生や、設置箇所の選定ミス、施工不良などが原因となることがあります。

脱気筒設置後の膨れ発生要因として、以下のような原因が考えられます。

脱気筒から離れた位置での局所的な高含水、脱気筒の目詰まりによる機能低下、設置本数の不足、既存防水層の下からの水分侵入、極端な気象条件での能力超過などです。

このような場合は、追加の脱気筒設置や、通気緩衝工法への変更を検討する必要があります。

Q.脱気筒を設置した場合の保証期間は変わる?

脱気筒を設置したウレタン密着防水の保証期間は、一般的に標準工事よりも延長されることが多いです。

多くの施工業者では、脱気筒設置により膨れリスクが軽減されることを評価し、保証期間を1-2年延長しています。

保証内容についても、脱気筒設置工事では膨れや剥離に対する保証が手厚くなる傾向があります。

ただし、脱気筒自体の機能保証や、定期的なメンテナンス実施が保証条件に含まれる場合があるため、契約時に詳細を確認することが重要です。

また、保証期間内であっても、天災や人為的な損傷は保証対象外となることが一般的です。

まとめ

ウレタン密着防水工事における脱気筒の重要性と効果について、設置方法から費用まで包括的に解説してきました。

- 脱気筒は下地の湿気による膨れを効果的に防止する

- 適切な設置により防水工事の耐用年数が3-5年延長

- 設置費用は全体の5-15%で高い投資対効果を実現

- 100㎡あたり1-2本の設置が一般的な目安となる

- 事前の下地調査が成功の鍵を握る重要な要素

- 定期的なメンテナンスで長期間の性能維持が可能

脱気筒の設置は、ウレタン密着防水工事の品質向上と長寿命化に大きく貢献します。

初期費用の増加は比較的軽微でありながら、膨れや剥離などの深刻な不具合を予防し、建物の資産価値保全に重要な役割を果たします。

防水工事を検討する際は、下地調査を徹底的に実施し、専門業者と十分に相談した上で、脱気筒設置の必要性を判断することが重要です。

適切な計画と施工により、安心して長期間使用できる防水システムを構築することができるでしょう。