アスファルト防水の種類とは?工法別の特徴・費用・耐用年数・施工手順を解説

2025/10/21

建物の屋上や屋根の防水工事をお考えの方にとって、「どの防水工法を選ぶべきか」は重要な判断材料です。

数ある防水工法の中でも、アスファルト防水は100年以上の歴史を持ち、マンションやビルなどの大型建築物で採用され続けている信頼性の高い工法です。

アスファルト防水が長年支持される理由は、優れた防水性能と耐久性にあります。適切に施工されたアスファルト防水層は、15年から25年もの長期にわたり建物を雨水から守り続けます。

しかし、「アスファルト防水」と一口に言っても、実は複数の工法が存在し、それぞれ施工方法・性能・コスト・安全性が大きく異なります。

本記事では、アスファルト防水の基本的な仕組みから、トーチ工法・常温工法・熱工法・自己粘着工法・複合工法という5つの主要な種類について、各工法の特徴・施工手順・費用相場・耐用年数を詳しく解説します。

さらに、他の防水工法との比較や、信頼できる業者の選び方まで、防水工事を成功させるために必要な情報を網羅的にお届けします。

目次

アスファルト防水とは?基本の仕組みと特徴

アスファルト防水は、石油精製過程で生成されるアスファルトという材料を使用した防水工法です。

アスファルトは天然の防水性能と接着性を持ち、古代から建築物の保護に利用されてきました。現代では、このアスファルトを改質してシート状に加工した材料を用いて、建物の屋上や屋根に強固な防水層を形成します。

アスファルト防水の最大の特長は、水密性の高さと施工品質の安定性です。

液状のアスファルトを使用する他の防水工法と異なり、工場で製造された均質なシート材を使用するため、現場での施工ムラが生じにくく、確実な防水層を構築できます。

また、複数の層を重ねて施工することで、一部に欠陥があっても、他の層がバックアップとして機能する「多重防水」の安全性を実現しています。

この信頼性の高さから、アスファルト防水は病院・学校・マンション・商業ビルなど、絶対に漏水を許さない重要な建築物で広く採用されています。

アスファルト防水の構造と材料

アスファルト防水は、複数の層を重ねて建物を水から守る高耐久な防水工法です。

まずコンクリートの凹凸を整えるために「プライマー」を塗布し、防水層との密着を高めます。この下地処理が不十分だと、防水層が剥がれたり膨れたりする原因になるため、最も重要な工程の一つです。

次に、防水の中心となる「改質アスファルトシート」や「アスファルトルーフィング」を2〜4層ほど重ねて貼り合わせ、継ぎ目を10〜15cm重ねることで水の浸入を防ぎます。

層が多いため、どこかが傷んでも他の層が補う仕組みになっています。

仕上げには、紫外線や摩耗を防ぐ「トップコート」や「保護コンクリート」を施工。露出仕上げでは遮熱塗料を使用し、保護仕上げではコンクリートなどで防水層を覆います。

| 材料名 | 概要・特徴 |

|---|---|

| 改質アスファルトシート | ・合成ゴムや合成樹脂でアスファルトを改質したシート材 ・柔軟性と耐久性が高く、温度変化や下地の動きに強い |

| アスファルトルーフィング | ・アスファルトを含浸させた繊維質のフェルト状シート ・防水層の基材として使用され、重ね貼りで防水性能を高める |

| プライマー | ・下地処理用の下塗り材 ・コンクリート下地と防水層の密着を強化し、剥離や膨れを防ぐ |

| トップコート | ・防水層表面の仕上げ材 ・紫外線や摩耗から防水層を保護する ・遮熱・反射効果を付与することもある |

これらの材料が層をなして一体化することで、優れた防水性能を長期間維持できる仕組みになっています。

主な施工箇所(屋上・屋根・バルコニーなど)

アスファルト防水は、主に屋上や塔屋などの水平面・緩勾配面に施工される防水工法です。雨水が溜まりやすく、防水性能が特に求められる箇所に適しています。

代表的なのはマンションやビル、学校、病院などの陸屋根で、広い面積でも施工性が高く、耐久性とコストパフォーマンスに優れています。

また、塔屋(階段室上部)や庇・バルコニーなどの張り出し部にも採用され、風雨や紫外線にさらされやすい部分をしっかり保護します。

さらに、機械室の屋根や地下駐車場の天井など、設備や構造上重要な箇所にも適用され、漏水による機器の故障や構造劣化を防ぎます。

ただし、急勾配の屋根や垂直面には不向きで、防水層の重量を考慮する必要があります。これらの条件を満たす場所では、アスファルト防水は最も信頼性の高い防水工法のひとつです。

アスファルト防水の主な種類と工法の特徴

ここでは、現在主流となっているアスファルト防水の5つの工法について、それぞれの特徴と適用場面を詳しく解説します。

| 工法名 | 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| トーチ工法 | バーナーで加熱して貼付 | ・施工スピードが速い ・高い密着性 ・新築・改修両方に対応 | ・火気使用(火災リスク) ・臭気・煙が発生 ・熟練技術が必要 |

| 常温工法 | 常温接着剤で貼付 | ・火気不要で安全 ・臭気が少ない ・居住中でも施工可能 | ・複数層必要で重量増 ・養生期間が必要 ・コストがやや高め |

| 熱工法 | 溶解アスファルトで積層 | ・最も高い信頼性 ・厚みのある強固な層 ・長い実績と耐久性 | ・強い臭気と煙 ・大型設備が必要 ・火傷・火災リスク |

| 自己粘着工法 | 剥離紙をはがして貼付 | ・最も簡単な施工 ・短工期・低コスト ・火気不要・低臭 | ・下地処理が重要 ・耐用年数がやや短い ・粘着力の経年劣化 |

| 複合工法 | 複数工法を組み合わせ | ・各工法の長所を活用 ・高性能と安全性両立 ・柔軟な対応が可能 | ・施工管理が複雑 ・コストがやや高め ・高度な技術力が必要 |

伝統的な熱工法から、現代的な自己粘着工法、さらには複数の工法を組み合わせた複合工法まで、各工法の技術的特徴を理解することで、あなたの建物に最適な選択ができるようになります。

トーチ工法(改質アスファルトシート防水)

| 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| バーナーで加熱して貼付 | ・施工スピードが速い ・高い密着性 ・新築・改修両方に対応 | ・火気使用(火災リスク) ・臭気・煙が発生 ・熟練技術が必要 |

トーチ工法は、バーナーで改質アスファルトシートを加熱しながら貼り付ける工法です。

改質アスファルトシートの裏面をトーチバーナーであぶり、アスファルトを溶かしながら下地に密着させていきます。溶けたアスファルトが接着剤の役割を果たし、下地とシートを強固に結合させます。

この工法の最大の特長は、施工スピードの速さです。

熱工法のように大がかりなアスファルト溶解釜を必要とせず、トーチバーナーさえあれば施工できるため、準備時間が短縮されます。

また、加熱しながら貼り付けることで、シートと下地の密着性が非常に高くなり、優れた防水性能を実現します。そのため、既存の防水層の上から施工する「かぶせ工法」としても利用でき、既存防水層の撤去費用を削減できるメリットがあります。

新築工事にも改修工事にも対応でき、汎用性が高い工法です。特にマンションやビルの屋上改修工事では、トーチ工法が最も多く採用されています。

ただし、火気を使用するため、火災リスクや施工時の安全管理が重要です。また、バーナーでアスファルトを加熱する際に臭気や煙が発生するため、周辺環境への配慮が必要です。

常温工法(冷工法)

| 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 常温接着剤で貼付 | ・火気不要で安全 ・臭気が少ない ・居住中でも施工可能 | ・複数層必要で重量増 ・養生期間が必要 ・コストがやや高め |

常温工法は、火気を一切使わず、常温の接着剤でアスファルトシートを貼り付ける工法です。

改質アスファルトシートの裏面に予め接着層が設けられており、専用の常温接着剤と組み合わせて施工します。「冷工法」とも呼ばれ、熱工法やトーチ工法との対比で名付けられました。

常温工法の最大のメリットは、安全性の高さです。火気を使用しないため、火災のリスクがなく、可燃物が近くにある現場や、火気使用が制限される建物でも安心して施工できます。

また、臭気や煙の発生が少ないことも大きな特長です。トーチ工法や熱工法では加熱によるアスファルトの臭いが発生しますが、常温工法では接着剤の臭いが若干ある程度で、周辺への影響が最小限に抑えられます。

さらに、施工時の騒音が少なく、作業環境が良好という利点もあります。バーナーの音や溶解釜の稼働音がないため、静かな環境で作業でき、施工者の安全性と作業効率が向上します。

一方で、常温工法にもデメリットがあります。接着力を確保するために、トーチ工法や熱工法よりも複数のシート層を重ねる必要があり、防水層の総重量が増加する傾向があります。

また、接着剤の硬化に時間がかかるため、施工後の養生期間が必要で、工期がやや長くなることがあります。

熱工法(従来型)

| 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 溶解アスファルトで積層 | ・最も高い信頼性 ・厚みのある強固な層 ・長い実績と耐久性 | ・強い臭気と煙 ・大型設備が必要 ・火傷・火災リスク |

熱工法は、アスファルト防水の中で最も歴史が長く、伝統的な信頼性を持つ工法です。

溶解釜でアスファルトを約200℃から270℃の高温に溶かし、これをコテやモップで塗り広げながら、アスファルトルーフィング(防水フェルト)を何層も積層していく工法です。

熱工法の最大の強みは、防水層の厚みと強靱性です。溶けたアスファルトを何度も塗り重ねることで、他の工法では得られない厚みのある一体的な防水層を形成します。

この厚い防水層は、物理的な衝撃に強く、部分的な損傷があっても全体の防水性能が損なわれにくいという特長があります。

また、熱工法は施工時の密着性が極めて高いことも特徴です。高温のアスファルトが下地の微細な凹凸にも入り込み、冷えて固まる過程で強固に一体化します。

この密着性の高さにより、長期間にわたって剥離や膨れが発生しにくく、15年から20年の長い耐用年数を実現します。

さらに、熱工法は多層構造を基本とするため、一部に欠陥が生じても、他の層がバックアップとして機能します。この「多重防水」の考え方は、絶対に漏水を許さない重要な建築物において、高い安全率を提供します。

しかし、熱工法には課題もあります。最も大きなデメリットは、施工時の臭気と煙です。

高温でアスファルトを溶解するため、特有の強い臭いと煙が広範囲に広がります。そのため、住宅密集地や臭気に敏感な施設では、施工時間帯や周辺への事前通知など、慎重な配慮が必要です。

また、溶解釜などの大型設備が必要で、準備や片付けに時間がかかります。さらに、高温の溶解アスファルトを扱うため、火傷のリスクや火災の危険性があり、施工技術者の熟練度と安全管理体制が極めて重要です。

自己粘着工法(ノンヒート工法)

| 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 剥離紙をはがして貼付 | ・最も簡単な施工 ・短工期・低コスト ・火気不要・低臭 | ・下地処理が重要 ・耐用年数がやや短い ・粘着力の経年劣化 |

自己粘着工法は剥離紙をはがして貼るだけの簡易施工が可能な、最も新しいタイプのアスファルト防水工法です。

改質アスファルトシートの裏面に強力な粘着層が予め形成されており、保護用の剥離紙をはがして下地に貼り付け、ローラーで圧着するだけで施工が完了します。

文字通り「火気不要」の工法であり、「ノンヒート工法」とも呼ばれます。

自己粘着工法の最大のメリットは、施工の簡便性と短工期です。トーチバーナーや溶解釜などの加熱設備が一切不要で、剥離紙をはがして貼るという単純な作業で防水層を構築できます。

そのため、施工時間が大幅に短縮され、工期の短縮とコスト削減が実現できます。

また、火気を全く使用しないため、安全性が極めて高く、火災リスクがゼロです。さらに、臭気や煙がほとんど発生しないため、居住者がいる建物や営業中の施設でも、周辺への影響を最小限に抑えて作業できます。

ただし、自己粘着工法にも注意点があります。粘着力を十分に発揮させるためには、下地の乾燥状態と清浄さが極めて重要です。

下地に湿気や汚れ、ゴミがあると、粘着力が低下し、剥離や膨れの原因となります。そのため、施工前の下地処理とプライマー塗布が非常に重要になります。

また、自己粘着工法の耐用年数は10年から15年程度と、熱工法やトーチ工法に比べてやや短い傾向があります。

自己粘着工法は、短工期・低コスト・高安全性を重視する改修工事や火気使用が困難な現場での採用が増えています。

複合工法(トーチ+冷工法など)

| 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 複数工法を組み合わせ | ・各工法の長所を活用 ・高性能と安全性両立 ・柔軟な対応が可能 | ・施工管理が複雑 ・コストがやや高め ・高度な技術力が必要 |

複合工法は、2つ以上の工法を組み合わせて施工する、最も現代的で柔軟性の高いアスファルト防水工法です。

例えば、下層にトーチ工法を用い、上層に常温工法を採用したり、平場部分はトーチ工法で、立上り部分は常温工法で施工するなど、部位や条件に応じて最適な工法を組み合わせます。

複合工法の最大のメリットは、各工法の長所を活かし、短所を補い合えることです。

例えば、トーチ工法と常温工法を組み合わせた場合、トーチ工法の高い密着性と施工スピードを活かしつつ、火気使用が難しい立上り部分や設備周辺では常温工法の安全性を活用できます。

これにより、高い防水性能と安全性を両立することが可能になります。

また、複合工法では多様な現場条件に対応できます。特に、複雑な形状の屋上や設備機器が多く設置された屋上では、複合工法の柔軟性が大きな強みとなります。

ただし、複合工法には施工管理の複雑さというデメリットがあります。複数の工法を使い分けるため、各工法の施工技術に精通した熟練技術者と、綿密な施工計画が必要です。

費用面では、複数の工法を使用するため、単一工法よりもコストがやや高くなる傾向があります。しかし、その分、防水性能と耐久性が向上し、長期的には経済的といえます。

耐用年数は15年から20年程度で、適切な施工とメンテナンスにより、長期間安定した防水性能を維持できます。

複合工法は、高品質な防水性能を求める新築工事や、複雑な条件下での改修工事に最適です。

アスファルト防水の種類別施工方法と工程

ここでは、各工法の具体的な施工手順を詳しく解説し、どのような作業が行われるのかを理解できるようにします。

施工の流れを知ることで、業者の見積もりや工期の妥当性を判断でき、施工中の品質確認ポイントも理解できるようになります。

トーチ工法の施工手順

トーチ工法は、バーナーによる加熱作業が中心となる工法で、熟練した技術が求められます。施工は以下の5つのステップで進められます。

1. 下地清掃とプライマー塗布

施工の第一段階は、下地の清掃です。コンクリート下地に付着したゴミ・ホコリ・油分・旧塗膜などを、ほうきやブロワー、高圧洗浄機を使って徹底的に除去します。

下地が乾燥したら、プライマー(アスファルト系接着剤)をローラーやハケで均一に塗布します。

2. 改質アスファルトシートをバーナーで加熱しながら貼付

プライマーが乾燥したら、改質アスファルトシートの施工に入ります。シートをロール状から巻き戻しながら、裏面をトーチバーナーで加熱します。

溶けたアスファルトが接着剤となり、シートを下地に密着させます。この際、シートにシワや気泡が入らないよう、ローラーやコテで丁寧に押さえながら貼り進めます。

3. シート重ね部を加熱して密着

複数のシートを貼る場合、隣接するシートは10cmから15cm程度重ね合わせます。

この重ね部分は防水層の最も重要なポイントで、入念に加熱して密着させる必要があります。重ね部分の加熱が不十分だと、継ぎ目から雨水が浸入する原因となります。

重ね部分を再度バーナーで加熱し、上下のシートが完全に一体化するまで、ローラーで強く圧着します。

4. 立上り部・ドレン周辺を重点補強

防水層の中で最も漏水リスクが高いのが、立上り部分(パラペットや笠木の立ち上がり)とドレン(排水口)周辺です。

立上り部分では、平場から立上り面まで連続してシートを貼り上げ、継ぎ目が生じないようにします。

ドレン周辺では、ドレンの形状に合わせてシートを丁寧にカットし、隙間なく密着させます。これらの細部処理が、防水工事の品質を左右します。

5. トップコートで仕上げ

防水層の施工が完了したら、最後にトップコート(表面保護材)を塗布します。トップコートは、紫外線や気温変化からアスファルト防水層を保護し、耐久性を向上させる役割があります。

トップコートはローラーやハケで均一に塗布し、十分な厚みを確保します。通常は2回塗りが標準で、1回目の塗装が乾燥してから2回目を塗布します。

トップコートの乾燥後、最終検査を行い、施工完了となります。

トーチ工法の施工期間は、面積にもよりますが、100㎡の屋上で3日から5日程度が目安です。高い密着性と耐久性を実現するためには、各工程での丁寧な作業と品質管理が不可欠です。

常温工法(冷工法)の施工手順

常温工法は、火気を使わない安全性の高い施工が特長で、以下の5つのステップで進められます。

1. 下地調整と清掃

コンクリート下地の凹凸がある場合は、モルタルや補修材で平滑に整えます。ひび割れがある場合は、専用の補修材で充填し、下地の一体性を確保します。

その後、ほうきやブロワー、高圧洗浄機を使って、下地表面のゴミ・ホコリ・油分・旧塗膜などを徹底的に除去します。

2. プライマー塗布

下地の清掃と乾燥が完了したら、専用のプライマーをローラーで均一に塗布します。

プライマーの塗布量は、メーカーの指定量を守ることが重要です。塗布量が不足すると接着力が低下し、過剰だと乾燥不良の原因となります。

プライマーの乾燥時間は気温や湿度によって変わりますが、通常は2時間から6時間程度必要です。完全に乾燥するまで、次の工程には進みません。

3. 常温接着剤でシート貼付

プライマーが乾燥したら、常温接着剤を下地に塗布します。接着剤はコテやローラーで均一に塗り広げ、規定の厚みを確保します。

接着剤の塗布範囲は、一度に貼り付けられるシートの面積に合わせて調整し、接着剤が乾燥する前に作業を完了させます。

接着剤を塗布した上に、改質アスファルトシートをロール状から巻き戻しながら貼り付けます。シートにシワや気泡が入らないよう、ローラーで丁寧に押さえながら、下地との密着を確保します。

4. 継ぎ目をローラーで圧着

複数のシートを貼る場合、隣接するシートは10cmから15cm程度重ね合わせます。重ね部分には専用の接着剤を追加塗布し、手押しローラーや機械ローラーで強く圧着します。

圧着が不十分だと、継ぎ目から雨水が浸入する原因となります。ローラーでの圧着は、重ね部分全体を均一に、十分な圧力をかけて行います。

5. トップコート仕上げ

防水層の施工が完了したら、最後にトップコート(表面保護材)を塗布します。

トップコートはローラーで均一に塗布し、通常は2回塗りを行います。1回目の塗装が乾燥したら、2回目を塗布し、十分な厚みを確保します。

常温工法の施工期間は、100㎡の屋上で4日から6日程度が目安です。火気を使わないため、施工中の安全性が高く、臭気も少ないため、居住者への影響を最小限に抑えられます。

熱工法の施工手順

熱工法は、伝統的で信頼性の高い工法ですが、施工には高度な技術と安全管理が求められます。以下の5つのステップで進められます。

1. アスファルトを加熱釜で溶解(約200℃)

固形のアスファルト塊を専用の溶解釜(アスファルトケトル)に入れ、約200℃から270℃の高温で加熱して液状にします。

アスファルトが均一に溶けたら、専用のバケツやピッチャーで現場まで運搬します。溶解アスファルトは高温で非常に危険なため、防護服や手袋、安全靴などの保護具を着用し、慎重に取り扱います。

2. 溶解アスファルトをコテで塗布

運搬した溶解アスファルトを、下地に流し込みます。その後、専用のコテやモップを使って、アスファルトを均一に塗り広げます。

下地の凹凸にもアスファルトが入り込むよう、コテで丁寧に押さえながら塗布します。この高温のアスファルトが、下地と防水フェルトを強固に接着する役割を果たします。

3. 防水フェルトを積層しながら層間を密着

溶解アスファルトを塗布した上に、アスファルトルーフィング(防水フェルト)を貼り付けます。フェルトをロール状から巻き戻しながら、熱いアスファルトの上に敷き込みます。

フェルトにシワや気泡が入らないよう、ローラーやコテで押さえながら密着させます。

1層目のフェルトを貼り終えたら、その上にさらに溶解アスファルトを塗布し、2層目のフェルトを貼ります。この工程を3層から4層程度繰り返すことで、厚みのある強固な防水層を構築します。

4. 均一な厚みを確保

熱工法では、防水層の厚みが性能を左右します。施工中は定期的に厚みを測定し、規定の厚み(通常は10mmから20mm程度)が確保されているか確認します。

厚みが不足している箇所があれば、追加のアスファルトとフェルトで補強します。均一な厚みを全面に確保することで、長期間安定した防水性能を維持できます。

5. トップコートで防水層保護

防水層の施工が完了し、アスファルトが冷えて固まったら、最後にトップコート(表面保護材)を塗布します。

または、露出仕上げではなく「保護仕上げ」を選択する場合もあります。保護仕上げでは、防水層の上にコンクリートやモルタル、押えコンクリートなどを施工し、防水層を物理的に保護します。

熱工法の施工期間は、100㎡の屋上で5日から7日程度が目安です。高温作業と臭気・煙の発生があるため、周辺への配慮と厳格な安全管理が必要ですが、最も信頼性の高い防水層を構築できます。

自己粘着工法の施工手順

自己粘着工法は、最も簡便で短期間に施工できる工法です。以下の5つのステップで進められます。

1. 下地乾燥・清掃

まず、下地に湿気が残っていないか、含水率を測定器で確認します。含水率が高い場合は、十分に乾燥させてから施工します。

次に、下地表面のゴミ・ホコリ・油分・旧塗膜などを、ほうきやブロワーで徹底的に除去します。わずかな汚れでも粘着力が低下するため、清掃は特に入念に行います。

下地に凹凸やひび割れがある場合は、補修材で平滑に整えます。

2. プライマー塗布

下地の清掃と乾燥が完了したら、専用のプライマーをローラーで均一に塗布します。

プライマーの塗布量はメーカーの指定に従い、塗りムラがないよう注意します。プライマーの乾燥時間は気温や湿度によって変わりますが、通常は1時間から4時間程度です。

3. シート裏面の剥離紙をはがし貼付

プライマーが乾燥したら、自己粘着シートの施工に入ります。シートをロール状から少しずつ巻き戻しながら、裏面の保護用剥離紙をはがします。剥離紙をはがすと、強力な粘着層が現れます。

粘着層を下にして、シートを下地に貼り付けます。シートにシワや気泡が入らないよう、手で軽く押さえながら、ゆっくりと貼り進めます。

4. ローラー圧着

シートを貼り付けたら、手押しローラーでシート全面を圧着します。ローラーをシートの中央から端に向かって転がし、シワや気泡を外側に押し出しながら、下地との密着を確保します。

圧着は十分な圧力をかけて行うことが重要です。圧着が不十分だと、後で膨れや剥離の原因となります。特にシートの端部や継ぎ目部分は入念に圧着します。

5. 継ぎ目処理・トップコート仕上げ

複数のシートを貼る場合、隣接するシートは10cm程度重ね合わせます。重ね部分は再度ローラーで強く圧着し、密着を確保します。

必要に応じて、継ぎ目部分に専用のシーリング材を充填し、水密性を高めます。

最後に、トップコート(表面保護材)をローラーで塗布します。トップコートは紫外線からシートを保護し、耐久性を向上させます。通常は2回塗りを行い、十分な厚みを確保します。

自己粘着工法の施工期間は、100㎡の屋上で2日から4日程度と、最も短期間で完了します。火気不要で臭気も少ないため、居住中の建物でも施工しやすく、改修工事に最適な工法です。

複合工法の施工手順

複合工法は、2つ以上の工法を組み合わせるため、施工計画が重要です。以下の5つのステップで進められます。

1. 下地処理・プライマー塗布

複合工法でも、施工の基本は下地処理から始まります。下地の清掃、補修、乾燥を十分に行い、施工に適した状態にします。その後、使用する工法に応じた専用プライマーを塗布します。

部位によって異なる工法を使用する場合、それぞれの工法に適したプライマーを使い分けることもあります。プライマーの選定と塗布は、後の施工品質を左右する重要な工程です。

2. トーチ・冷工法・自己粘着を部位ごとに組み合わせて施工

複合工法の核心は、部位や条件に応じて最適な工法を選択することです。例えば、以下のような組み合わせが一般的です。

- 平場部分:施工スピードと密着性に優れるトーチ工法を採用

- 立上り部分:火気使用が難しい箇所では常温工法を採用

- 設備機器周辺:火気厳禁エリアでは自己粘着工法を採用

- ドレン周辺:複雑な形状に対応しやすい常温工法を採用

このように、各部位の特性に合わせて工法を使い分けることで、高い防水性能と施工効率を両立します。

3. 各層を丁寧に密着させる

複合工法では、異なる工法で施工された層が一体化することが重要です。各工法の施工手順に従って、丁寧にシートを貼り付け、十分な密着を確保します。

異なる工法の接続部分では、継ぎ目処理に特に注意が必要です。トーチ工法と常温工法の切り替え部分などでは、両方の工法の長所を活かしながら、確実に防水性を確保する技術が求められます。

4. 立上り・接合部の重点補強

複合工法でも、立上り部分とドレン周辺は最も重要な箇所です。これらの箇所では、どの工法を使用する場合でも、シートを複数枚重ねたり、専用の補強材を追加したりして、防水性能を強化します。

特に異なる工法の接続部分が立上り部分にある場合は、両方の工法での補強を組み合わせ、二重三重の安全対策を施します。

5. トップコート仕上げ

すべての防水層の施工が完了したら、最後に全面にトップコート(表面保護材)を塗布します。

トップコートは、紫外線や摩耗から防水層全体を保護し、長期的な耐久性を確保します。通常は2回塗りを行い、均一な厚みで全面を覆います。

複合工法の施工期間は、組み合わせる工法や施工範囲によって大きく変わりますが、100㎡の屋上で4日から7日程度が目安です。

アスファルト防水の費用相場と耐用年数

アスファルト防水を検討する際、最も気になるのが「費用」と「どのくらい持つのか(耐用年数)」という点です。

防水工事は建物の保護に不可欠な投資ですが、決して安価ではありません。だからこそ、適正な価格で長持ちする工法を選ぶことが重要です。

費用は工法の種類・建物の構造・施工面積・既存防水層の状態・地域などによって変動します。

ここでは、各工法の㎡単価の目安と耐用年数を具体的にご紹介し、長期的なコストパフォーマンスを考える材料を提供します。

| 工法 | ㎡単価 | 耐用年数 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| トーチ工法 | 6,000〜9,000円 | 15〜20年 | 高耐久・高密着性・新築改修両対応 |

| 常温工法 | 6,000〜8,500円 | 12〜18年 | 火気不要・安全施工・低臭気 |

| 熱工法 | 7,000〜10,000円 | 15〜25年 | 厚膜形成で高信頼性・伝統的工法 |

| 自己粘着工法 | 6,000〜9,000円 | 10〜15年 | 改修向け・低臭タイプ・短工期 |

| 複合工法 | 7,000〜11,000円 | 15〜20年 | 高性能・柔軟対応・コストやや高め |

上記の単価は、材料費・施工費・下地処理費などを含んだ標準的な相場です。ただし、以下の要素によって費用は変動します。

- 施工面積:広い面積ほど㎡単価は下がる傾向があります

- 下地の状態:劣化が激しい場合、下地補修費用が追加されます

- 立上り部分の多さ:複雑な形状や立上り部分が多いと施工難度が上がり、費用が増加します

- 既存防水層の撤去:全面撤去が必要な場合、撤去費用と廃材処分費用がかかります

- 足場の設置:屋上への資材運搬や安全対策のため、足場費用が必要になることがあります

実際の見積もりでは、これらの要素を総合的に判断した金額が提示されます。複数の業者から相見積もりを取り、内訳を比較することが重要です。

耐用年数については、施工品質・メンテナンス状況・気候条件によって大きく変わります。

定期的な点検とトップコートの塗り替えを行うことで、表に示した年数よりも長く使用できる場合もあります。

費用を抑えるポイント

- 改修時は「重ね張り(カバー工法)」でコスト削減

- 助成金・補助金の活用で費用負担を軽減

- 定期点検・トップコート塗替えによる長寿命化

アスファルト防水は初期費用が高めですが、適切な工法とメンテナンスを選ぶことで長期的なコスト最適化が可能です。

まず、既存防水層の状態が良ければ「カバー工法(重ね張り)」を採用することで、撤去や処分の手間を省き、トータルコストを20〜30%削減できます。ただし、劣化が激しい場合は全面撤去が必要なため、必ず専門業者の診断を受けましょう。

次に、自治体の助成金・補助金制度を活用すれば、初期負担を軽減できます。特に、遮熱性トップコートや環境配慮型資材を用いた工事は補助対象となることが多いため、工事前に必ず自治体へ確認・申請しておくことが重要です。

さらに、3〜5年ごとの定期点検とトップコートの塗り替えを行えば、防水層本体を20年以上維持できるケースもあります。㎡あたり1,000〜2,000円程度の小さな出費で大規模修繕を先延ばしでき、結果的にライフサイクルコスト全体を大幅に削減できます。

こうした予防的メンテナンスこそが、「小さな出費で大きな損失を防ぐ」最も賢い費用管理の方法です。

アスファルト防水のメリット・デメリット

アスファルト防水が長年にわたり多くの建築物で採用され続けている理由は、他の防水工法にはない明確な強みがあるからです。

一方で、施工時の制約や注意点も存在します。ここでは、アスファルト防水の長所と短所を客観的に整理し、あなたの建物に適しているかどうかを判断する材料を提供します。

メリット(耐久性・信頼性・高い防水性能)

アスファルト防水の最大のメリットは、圧倒的な耐久性と信頼性です。

適切に施工されたアスファルト防水層は、15年から25年という長期間にわたり、確実に建物を雨水から守り続けます。

この耐用年数は、ウレタン防水(8〜12年)やFRP防水(10〜15年)と比較しても明らかに長く、長期的なコストパフォーマンスに優れています。

アスファルト防水が高い耐久性を実現できる理由は、多層構造にあります。複数のシートを重ね合わせることで、一つの層に小さな損傷が生じても、他の層がバックアップとして機能します。

この「多重防水」の考え方により、部分的な劣化が全体の防水性能に影響しにくく、安全率の高い防水システムとなっています。

また、アスファルト防水は水密性が極めて高いことも大きな特長です。アスファルトは天然の防水性能を持つ材料で、水を通さない性質があります。

さらに、工場で製造された均質なシート材を使用するため、現場での施工ムラが生じにくく、確実な防水層を構築できます。

施工品質の安定性も重要なメリットです。

液状の防水材を現場で塗布するウレタン防水などと異なり、アスファルト防水は工場製品のシートを貼り付ける工法のため、材料の品質が均一で、施工者の技術レベルによる品質のばらつきが比較的少ないという特長があります。

さらに、アスファルト防水は100年以上の実績を持つ伝統的工法です。長年の実績データが蓄積されており、劣化パターンや補修方法が確立されています。

この信頼性の高さから、病院・学校・公共施設・マンション・オフィスビルなど、絶対に漏水を許さない重要な建築物で標準的に採用されています。

デメリット(施工難度・臭気・重量)

まず、施工時の臭気と煙が大きな課題です。特に熱工法やトーチ工法では、アスファルトを加熱する際に特有の臭いと煙が発生します。

この臭気は広範囲に広がり、周辺住民や居住者に不快感を与える可能性があります。

住宅密集地や居住中のマンション、病院・学校などでは、施工時間帯の調整や事前通知、臭気対策が必要になります。

火気使用による安全リスクもデメリットの一つです。熱工法やトーチ工法では、高温のバーナーや溶解釜を使用するため、火災や火傷のリスクがあります。

施工現場では厳格な安全管理が求められ、消火器の配置や防火シートの設置、火気責任者の配置などが必要です。

防水層の重量もデメリットです。アスファルト防水は多層構造で厚みがあるため、他の防水工法と比較して重量があります。

特に、既存建物の改修工事でアスファルト防水を採用する場合、建物の耐荷重を事前に確認する必要があります。軽量化が必要な場合は、シート防水など軽量な工法を選択することになります。

施工費用がやや高いこともデメリットです。アスファルト防水の㎡単価は、ウレタン防水(3,000〜7,000円/㎡)と比較すると高額です。

また、施工に高度な技術が必要で、熟練した技術者でなければ高品質な防水層を構築できません。施工業者の選定が重要で、実績や資格の確認が不可欠です。

アスファルト防水と他工法との違い

防水工法には、アスファルト防水以外にも、ウレタン防水・シート防水・FRP防水など、複数の選択肢があります。

ここでは、代表的な防水工法とアスファルト防水を比較し、それぞれの位置づけを明確にします。

| 工法 | 費用相場(㎡) | 耐用年数 | 施工性 | メンテナンス性 | 適した建物 |

|---|---|---|---|---|---|

| アスファルト防水 | 6,000〜10,000円 | 15〜25年 | 広面積に効率的 | 定期点検で長寿命化 | ・マンション ・ビル ・大規模屋上 |

| ウレタン防水 | 3,000〜7,000円 | 8〜12年 | 複雑形状に対応 | 定期塗り替え必要 | ・戸建 ・小規模屋上 ・ベランダ |

| シート防水 | 4,000〜7,500円 | 12〜20年 | 広面積を短時間施工 | 比較的容易 | ・軽量化必要な建物 ・改修工事 |

| FRP防水 | 6,000〜9,000円 | 10〜15年 | 小規模に最適 | トップコート塗替え | ・戸建ベランダ ・バルコニー |

ウレタン防水との違い

| 比較項目 | ウレタン防水 | アスファルト防水 |

|---|---|---|

| 施工方法 | ・液状のウレタン樹脂を現場で塗布 ・継ぎ目のない防水層を形成 ・複雑な形状や細部にも対応しやすい | ・アスファルトを含浸させたシートを貼り重ねる ・高温で溶かしながら密着させる ・広い平面での施工効率が高い |

| 費用 | 約3,000〜7,000円/㎡ | 約6,000〜10,000円/㎡ |

| 耐用年数 | 約8〜12年 | 約15〜25年 |

| 施工品質 | ・職人の技術差が出やすい ・天候条件の影響を受けやすい ・細かな管理が品質維持の鍵 | ・工場製のシートなので品質が均一 ・施工精度が比較的安定している ・大型現場でも品質管理しやすい |

| 適用場面 | ・戸建て住宅のベランダ・小規模屋上 ・複雑形状の防水部位 ・改修工事や部分補修にも適する | ・マンション・ビルなどの大規模屋上 ・新築や全面防水改修に多く採用 ・長期耐久を求める建物に向く |

ウレタン防水とアスファルト防水は、どちらも屋上やベランダなどの防水工事に広く採用される代表的な工法です。

ウレタン防水は、液体状の樹脂を塗り重ねて防水層を形成するため、凹凸や複雑な形状にも対応しやすく、改修工事や小規模スペースで多く選ばれています。

一方、アスファルト防水は、アスファルトを含浸させたルーフィングシートを貼り重ねることで、高い防水性と長期耐久性を発揮します。

初期費用はやや高めですが、メンテナンス頻度が少なく、長期的に見るとコストパフォーマンスに優れます。

建物の規模や立地条件、予算、求める耐久年数によって最適な工法は異なるため、専門業者に相談しながら比較検討することが大切です。

シート防水との違い

| 比較項目 | シート防水 | アスファルト防水 |

|---|---|---|

| 材料 | ・軽量で建物への負荷が少ない ・紫外線や熱に強いタイプもある | ・重量があり、強度と密着性に優れる ・長期耐久性に定評がある |

| 施工方法 | ・機械固定工法と接着工法の2種類 ・下地への影響が少なく改修工事に向く ・火気を使わず安全性が高い | ・アスファルトを溶融してシートを貼り重ねる ・高温での施工が必要 ・下地との密着性が高く、信頼性が高い |

| 耐用年数 | ・塩ビシート:約12〜20年 ・ゴムシート:約10〜15年 ・適切なメンテナンスで長持ち可能 | ・約15〜25年 ・耐久性が高く、長期利用に向く ・定期的な点検でさらに延命可能 |

| 費用 | ・約4,000〜7,500円/㎡ ・コストを抑えやすい ・大面積施工で単価を下げやすい | ・約6,000〜10,000円/㎡ ・やや高価だが長寿命で経済的 ・公共施設やビルで採用実績が多い |

| 施工性 | ・大判シートで広面積を短時間施工 ・継ぎ目が少なく美観を保ちやすい ・複雑形状は不得意 | ・加熱施工により隙間なく仕上がる ・細部や段差部の納まりがしやすい ・工期はやや長くなる傾向 |

| 適用場面 | ・軽量化が求められる建物に最適 ・木造・改修工事にも対応 ・火気厳禁エリアでの施工に有効 | ・大規模ビルやマンション屋上 ・公共施設・重要建築物など ・長期防水性能を重視する建物に適する |

シート防水は、軽量かつ施工が早いことから、近年では改修工事や軽量建築物で多く採用されています。

特に機械固定工法は、下地を傷めずに施工できるため、既存防水層の上から施工する改修にも適しています。

一方で、複雑な形状や段差部への対応力はアスファルト防水に劣る場合があります。アスファルト防水は、長年の実績があり、密着性・耐久性・信頼性の高さが特徴です。

高温施工が必要なため施工環境に制限はありますが、長期的に安定した防水性能を求める建物には最適な工法といえます。

FRP防水との違い

| 比較項目 | FRP防水 (繊維強化プラスチック防水) | アスファルト防水 |

|---|---|---|

| 材料 | ・ガラス繊維とポリエステル樹脂を使用 ・硬くて強靱な防水層を形成 ・化学的耐久性と耐摩耗性に優れる | ・柔軟性があり、温度変化に強い ・重厚で安定した防水性能を発揮 |

| 強度 | ・非常に硬く高強度 ・歩行や軽車両の通行にも耐える ・耐衝撃性・耐摩耗性が高い | ・柔軟で伸縮性がある ・構造の動きに追従しやすい ・歩行用途には不向き |

| 施工面積 | ・小規模な面積(100㎡以下)に適する ・温度変化でひび割れのリスクあり ・複雑形状にも対応可能 | ・大規模な屋上に最適 ・熱膨張や収縮に強い構造 ・長期的に安定した性能を維持 |

| 耐用年数 | ・約10〜15年 ・やや短めだがメンテナンスで延命可能 ・トップコート再塗装により防水性能を維持 | ・約15〜25年 ・長期耐久性に優れている ・メンテナンス頻度が少ない |

| 費用 | ・約6,000〜9,000円/㎡ ・小規模施工ではコストパフォーマンス良好 ・仕上がりが美しく意匠性も高い | ・約6,000〜10,000円/㎡ ・大規模施工でコストを抑えやすい ・長寿命でトータルコストが安定 |

| 適用場面 | ・戸建て住宅のベランダ・バルコニー ・屋内浴室や屋上の小面積部位 ・歩行頻度の高い場所に最適 | ・マンション・ビルなど大規模屋上 ・公共施設や工場など信頼性重視の建物 ・長期防水性能を求める用途に適する |

FRP防水は、ガラス繊維で補強されたポリエステル樹脂を塗布して硬化させることで、強靱で高い耐久性を持つ防水層を形成する工法です。

硬化後は歩行や軽車両の走行にも耐えるため、ベランダやバルコニー、駐車スペースなどの防水に適しています。

一方で、温度変化による伸縮に弱く、大規模面積ではひび割れリスクがあるため、施工範囲は比較的小規模に限定されます。

対してアスファルト防水は、柔軟性と長期耐久性を併せ持ち、広い屋上や公共施設などで多く採用されています。用途や面積に応じて、適した防水工法を選択することが重要です。

アスファルト防水の選び方と業者選定のポイント

アスファルト防水の成功は、工法選択と同じくらい信頼できる業者選びに左右されます。どれだけ優れた材料と工法を選んでも、施工技術が不十分であれば、本来の性能を発揮できません。

逆に、経験豊富な業者が丁寧に施工すれば、長期間にわたり安心して建物を使用できます。

ここでは、アスファルト防水を依頼する際の業者選定のポイントと、見積もり比較のチェック項目を解説します。

施工実績と資格保有(防水施工技能士・監理技術者)

業者選定で最も重要なのは、アスファルト防水の施工実績です。防水工事は専門性の高い技術であり、経験の浅い業者では高品質な施工は期待できません。

業者のホームページや資料で、過去の施工事例・実績件数・施工写真などを確認しましょう。

次に確認すべきは、国家資格「防水施工技能士」の保有状況です。

防水施工技能士は、防水工事の技能と知識を証明する国家資格で、1級と2級があります。特に1級技能士は、高度な技術力を持つ証明であり、業者選定の重要な判断材料となります。

また、大規模な工事では監理技術者や施工管理技士の配置が法律で義務付けられています。これらの資格保有者がいる業者は、施工管理体制がしっかりしていると判断できます。

保証内容・アフターサービスの確認

防水工事は、施工後の保証とアフターサービスが非常に重要です。どれだけ丁寧に施工しても、経年劣化や予期せぬ事態で問題が発生する可能性はゼロではありません。

まず確認すべきは、保証期間と保証内容です。

一般的なアスファルト防水の保証期間は5年から10年程度ですが、業者によって大きく異なります。保証期間が長いほど、業者が自社の施工品質に自信を持っている証拠といえます。

保証内容も重要です。「漏水に対する保証」は当然ですが、以下の点も確認しましょう。

- 保証範囲:防水層本体だけか、付帯工事も含むか

- 保証条件:定期点検の実施が条件になっていないか

- 保証対応:漏水が発生した場合、どのような補修を行うか

- 保証書の発行:書面での保証書が発行されるか

口頭での約束だけでなく、書面での保証書が発行される業者を選びましょう。

また、アフターサービスの体制も確認が必要です。施工後も定期的に点検に来てくれる業者や、トラブル時に迅速に対応してくれる業者は信頼できます。

見積書の比較ポイント(㎡単価・工期・保証年数など)

防水工事を依頼する際は、必ず3社以上から相見積もりを取ることをお勧めします。見積もりを比較することで、適正価格を把握でき、業者の対応品質も判断できます。

見積書を比較する際、以下のポイントをチェックしましょう。

1. ㎡単価と総額

単純に総額だけを比較するのではなく、㎡単価を確認しましょう。

極端に安い業者は、材料のグレードを下げていたり、必要な工程を省略していたりする可能性があります。

相場(6,000〜10,000円/㎡)から大きく外れる見積もりには注意が必要です。

2. 内訳の詳細さ

優良業者の見積書は、以下のような項目が詳細に記載されています。

- 下地処理費用(清掃・補修・プライマー塗布)

- 防水層施工費用(材料費・施工費)

- 立上り部分・ドレン周辺の補強費用

- トップコート塗布費用

- 養生・片付け費用

- 足場費用(必要な場合)

- 諸経費・管理費

「一式」という曖昧な表記が多い見積書は、後から追加費用を請求される可能性があるため注意が必要です。

3. 使用材料の明記

見積書に使用する材料のメーカー名・商品名・規格が明記されているか確認しましょう。

材料が明記されていれば、品質を事前に調べることができ、安心です。

4. 工期

工期が極端に短い業者は、必要な養生期間を取らずに施工する可能性があります。

逆に、不必要に長い工期を設定している業者も問題です。一般的な100㎡の屋上なら、3日から7日程度が適正な工期です。

5. 保証年数

見積書に保証年数が明記されているか確認しましょう。

保証内容の詳細は、別途保証書で確認する必要があります。

6. 支払条件

支払いのタイミング(着手金・中間金・完成金の割合)と方法を確認しましょう。

全額前払いを要求する業者は避けるべきです。一般的には、着手金30%、完成金70%という分割払いが標準です。

これらのポイントを総合的に判断し、価格だけでなく、施工品質・保証内容・業者の信頼性を重視して業者を選定することが、防水工事成功の鍵となります。

屋上防水工事の施工事例|新東亜工業にお任せください

建物の老朽化や気候条件の影響により、屋上からの雨漏り・防水層の劣化が多く見られます。

新東亜工業では、ウレタン防水・シート防水・FRP防水など、建物の構造や環境に合わせた最適な工法を提案しています。

これまでの施工事例を通して、確かな技術と品質へのこだわりをご紹介します。

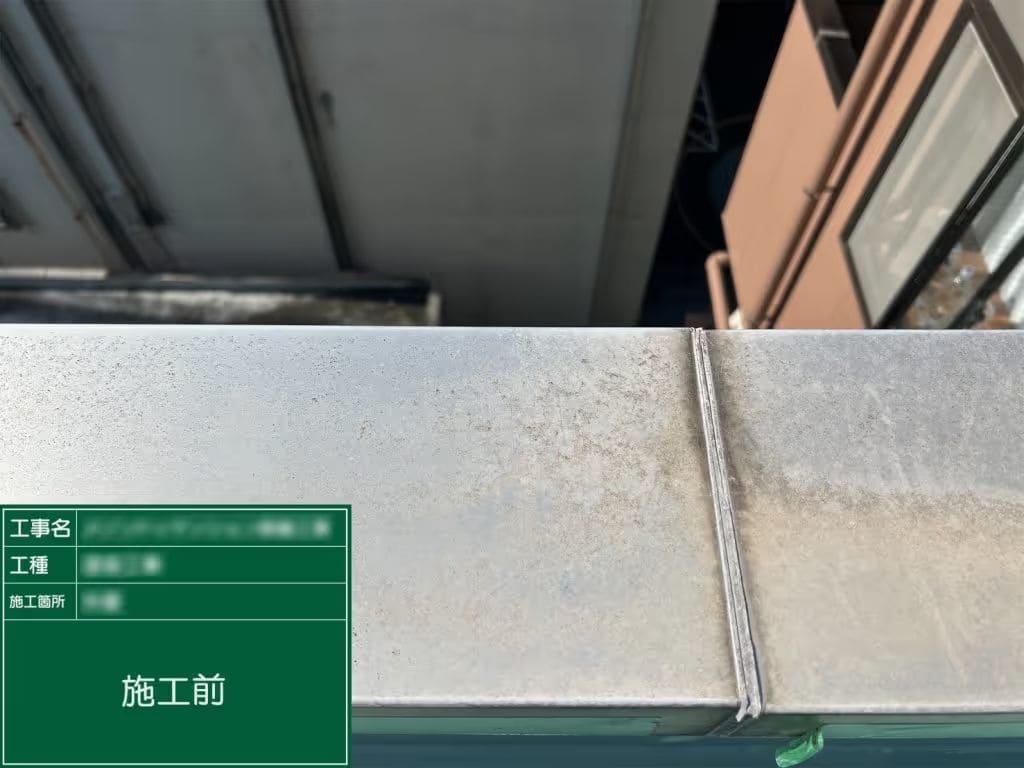

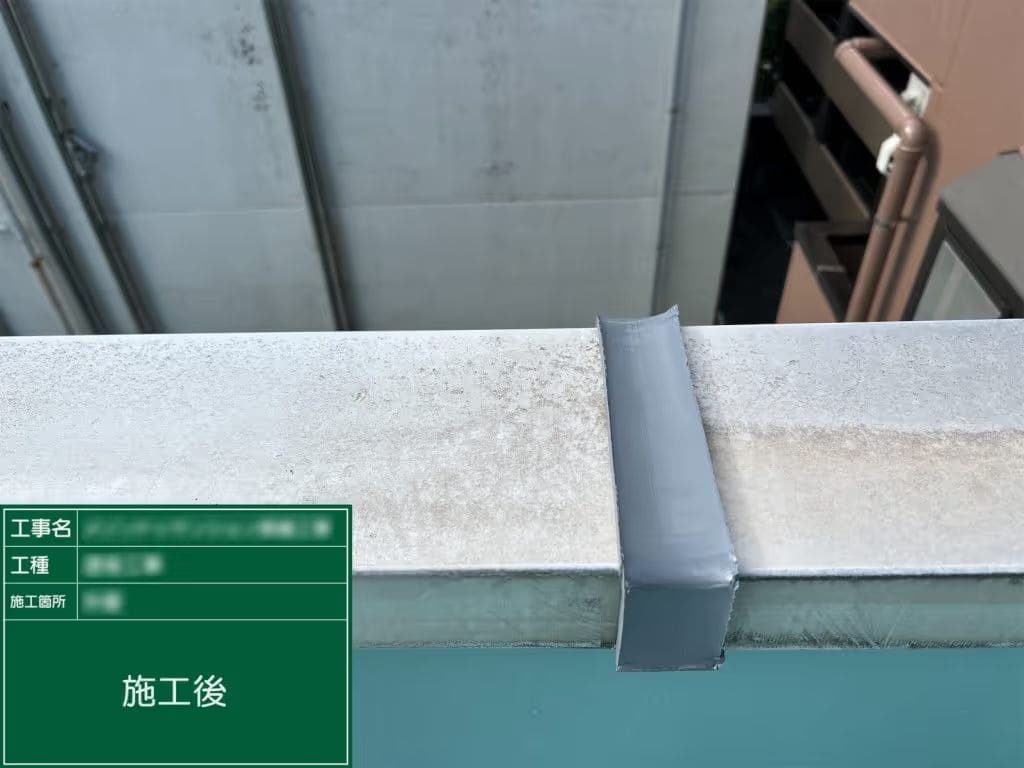

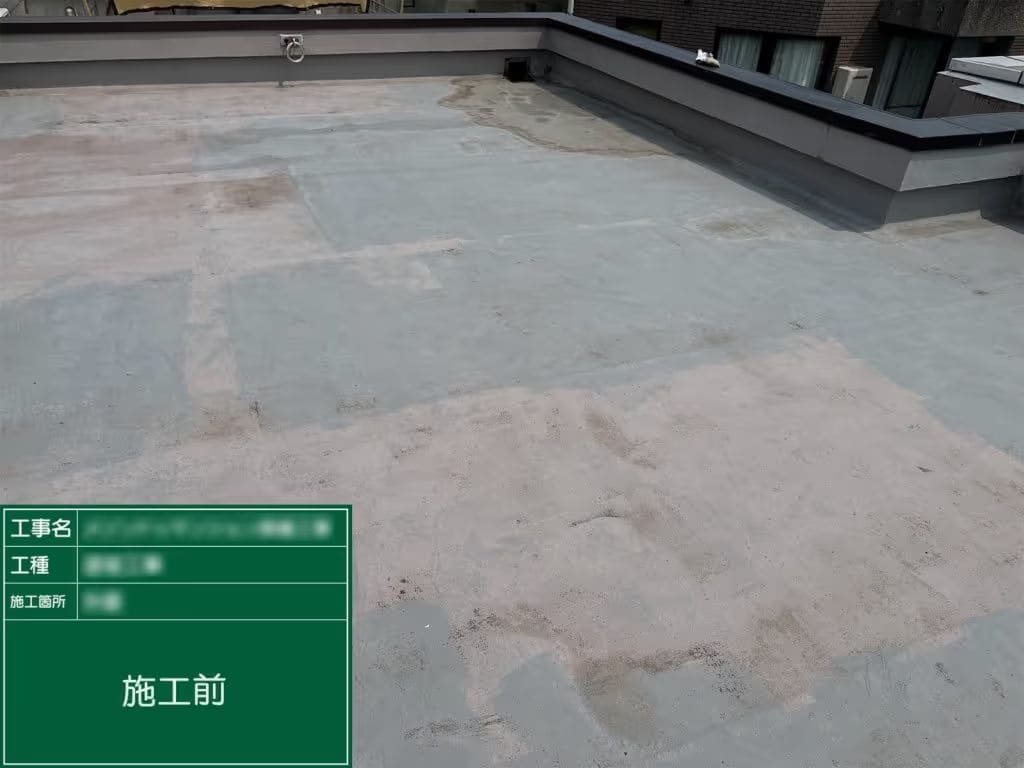

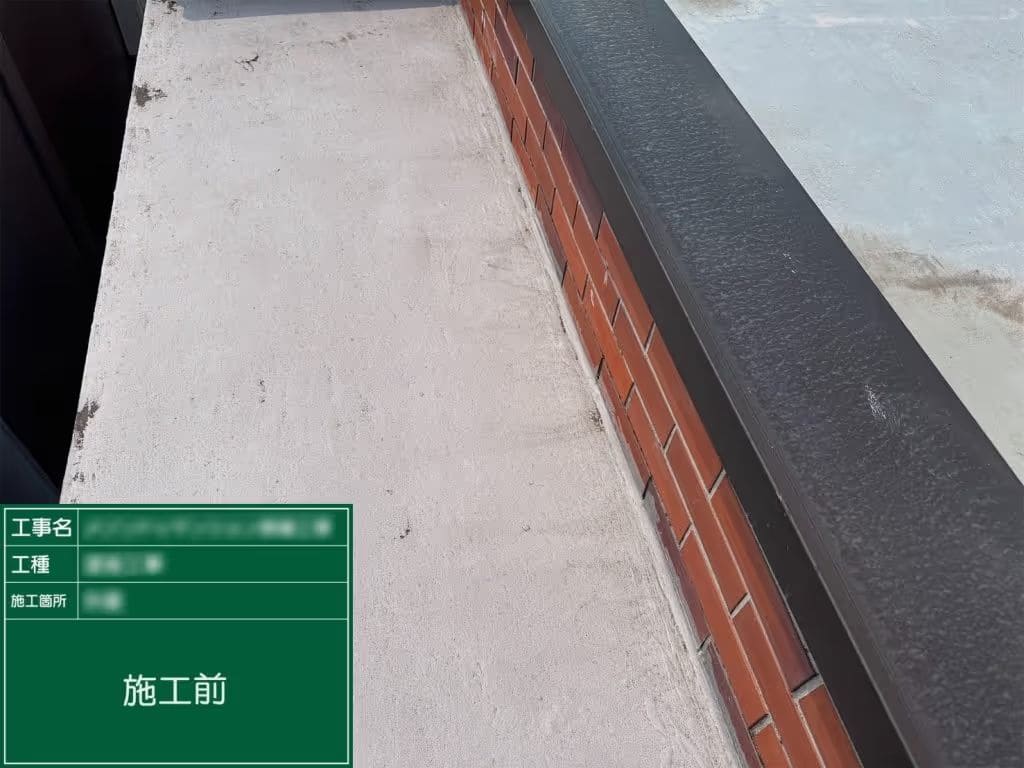

東京都台東区の戸建て住宅|屋上防水工事の施工事例

東京都台東区にある戸建て住宅の屋上にて、防水工事を実施しました。施工対象は屋上全面で、下地のひび割れが多く、補修作業に丁寧な対応が求められる現場でした。

防水性能の回復と長期的な耐久性の確保を目的として、ウレタン塗膜防水の通気緩衝工法を採用しています。

| 工事項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 高圧洗浄工事 | ・屋上全体の汚れ・粉塵・旧防水層の劣化物を徹底洗浄 ・防水材の密着性を高めるための重要工程 |

| 下地補修工事 | ・ひび割れの多いコンクリート面をモルタルで平滑処理 ・カチオン系樹脂モルタルで全面下地調整を実施 |

| 通気緩衝工法施工 | ・通気緩衝シートを下地に設置 ・内部の水分・湿気を逃がして防水層の膨れや浮きを防止 |

| ウレタン塗膜防水 | ・通気緩衝層上にウレタン樹脂を塗布・硬化させ、防水層を形成 ・密着性と柔軟性に優れる仕上げ |

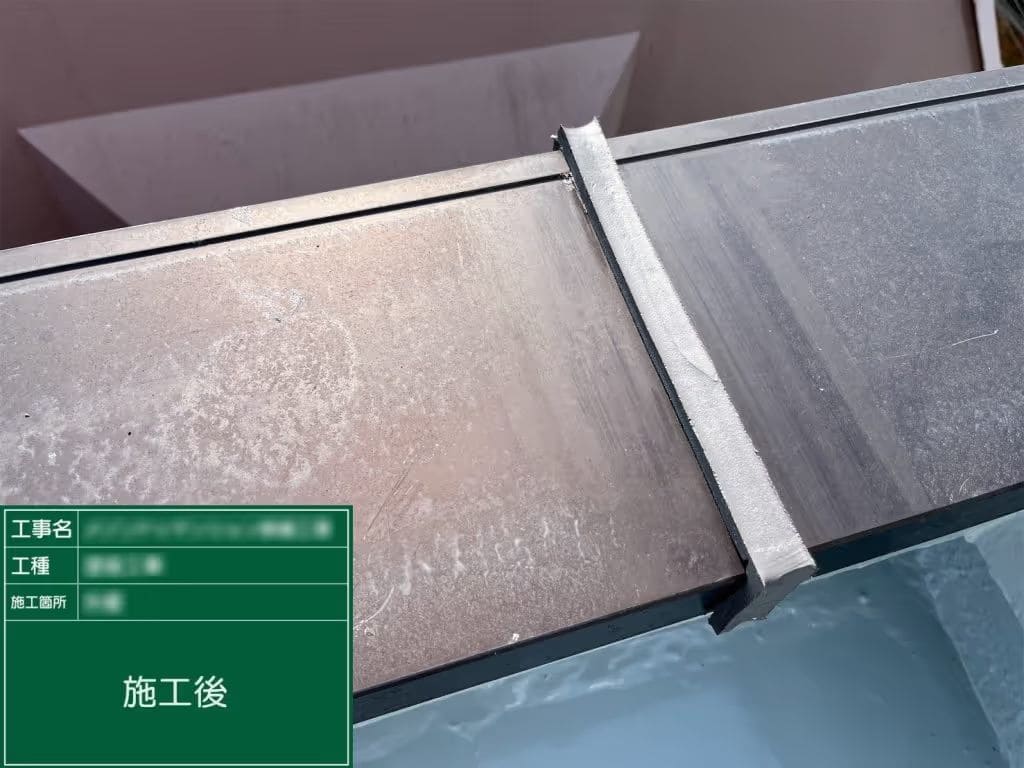

| 笠木脱着・内部防水施工 | ・アルミ笠木を一度取り外し、内部まで防水施工後に再取付 ・通常手が届かない部分の防水強化 |

| ブリッジシール施工 | ・笠木ジョイント部に柔軟性のあるシーリング材を使用 ・建物の動きに追従しながら水密性を向上 |

施工後の効果

下地のクラックや湿気に起因する防水層の膨れ・浮きを防ぎ、屋上全体の防水性能が大幅に向上しました。

アルミ笠木内部まで丁寧に防水処理を施したことで、長期的に安心できる仕上がりとなっています。

▶引用元:【個人様】東京都台東区戸建て 屋上防水工事 費用公開

東京都港区のマンション|屋上・庇・斜壁屋根の防水工事

東京都港区のマンションにて、屋上および庇、斜壁屋根を対象とした防水工事を実施しました。

施工期間は約1週間。建物の防水性能を高めると同時に、太陽光反射率の高い高反射トップコートを採用することで、遮熱・省エネ効果にも配慮した施工内容となっています。

| 工事項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 高圧洗浄・下地処理 | ・屋上全体の汚れ・埃を高圧洗浄で除去 ・ケレン・清掃で下地を整備 |

| 下地補修・ドレン改修 | ・劣化部にシーリング補修を実施 ・改修用ドレンを新設して排水性能を向上 |

| ウレタン塗膜防水(密着工法) | ・屋上全面にウレタン防水材を2層塗布 ・高密着性と防水性を確保 |

| 高反射トップコート塗布 | ・紫外線や熱から防水層を保護 ・遮熱・省エネ効果を発揮する高反射タイプを採用 |

| ブリッジシール施工 | ・屋上笠木ジョイント部に柔軟性のあるシーリング材を施工 |

| 庇防水工事 | ・庇2箇所にウレタン防水(密着工法)を施工 ・高圧洗浄からトップコートまで丁寧に仕上げ |

| 斜壁屋根塗装 | ・シーラー塗布+シリコン塗料2回塗り ・耐候性と美観を確保 |

施工後の効果

屋上・庇・斜壁すべてで防水性能と耐候性が向上。

高反射トップコートにより夏場の屋内温度上昇が軽減され、省エネにも寄与しています。

防水層・塗装面ともに均一で美しい仕上がりとなりました。

▶引用元:【個人オーナー様】東京都港区マンション 屋上防水工事+斜壁屋根塗装工事 費用公開

屋上防水工事をお考えの方は新東亜工業へお任せください。

新東亜工業は小規模修繕や中規模、大規模修繕や外壁塗装などのプロとして東京都内を中心にビルやマンションなど幅広く工事を執り行っております。

アスファルト防水に関するよくある質問【FAQ】

アスファルト防水について、お客様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。防水工事を検討する際の参考にしてください。

Q1. アスファルト防水はどんな建物に向いていますか?

マンション・オフィスビル・商業施設など、300㎡以上の広い屋上を持つ建物では、アスファルト防水の施工効率とコストパフォーマンスが最大限に発揮されます。

広い面積をシートで効率的に防水でき、長期間メンテナンスフリーで使用できるため、大規模建築物の標準的な防水工法となっています。

また、病院・学校・公共施設・データセンターなど、絶対に漏水を許さない重要な建築物では、アスファルト防水の高い信頼性と実績が評価されています。

一方、小規模な戸建住宅のベランダや、軽量化が必要な木造建築物、複雑な形状の防水箇所などは、ウレタン防水やFRP防水など、他の工法の方が適している場合があります。

Q2. アスファルト防水の工事期間はどのくらいかかりますか?

アスファルト防水の工期は、工法・施工面積・既存防水層の状態・天候などによって変わりますが、一般的な目安は以下の通りです。

100㎡の屋上の場合

- トーチ工法:3日〜5日

- 常温工法:4日〜6日

- 熱工法:5日〜7日

- 自己粘着工法:2日〜4日

- 複合工法:4日〜7日

これらの日数には、下地処理・防水層施工・トップコート塗布・養生期間が含まれています。

正確な工期は、現地調査を行った上で業者から提示されます。

工期が極端に短い見積もりには注意が必要です。必要な養生期間を取らずに施工すると、防水層の性能が低下する可能性があります。

Q3. アスファルト防水工事の臭気や火気が心配な場合はどうすればいい?

臭気や火気の問題は、アスファルト防水の代表的な懸念事項ですが、適切な工法選択と対策により解決できます。

火気使用が困難な環境では、常温工法(冷工法)または自己粘着工法を選択することで、火災リスクをゼロにできます。

これらの工法は、バーナーや溶解釜を一切使用せず、常温の接着剤や粘着層でシートを貼り付けます。

臭気対策としては、常温工法や自己粘着工法は、熱工法やトーチ工法と比較して臭気が大幅に少なくなります。ただし、接着剤の臭いは若干発生するため、完全に無臭というわけではありません。

- 施工時間帯の調整:居住者の外出時間帯や、風通しの良い時間帯に施工する

- 事前通知:周辺住民や居住者に事前に工事内容と期間を通知する

- 換気対策:施工現場周辺の換気を十分に行う

- 低臭タイプの材料:臭気が少ない改良型の接着剤を使用する

これらの対策を組み合わせることで、居住中の建物でも周辺への影響を最小限に抑えて施工できます。

Q4. アスファルト防水工事は既存防水層の上から施工できますか?

はい、既存防水層の状態が良好であれば、重ね張り(かぶせ工法)が可能です。この方法には大きなメリットがあります。

| 重ね張りのメリット | ・既存防水層の撤去費用が不要 ・廃材処分費用が削減できる ・工期が短縮される ・トータルコストが20%〜30%削減できる場合がある |

| 重ね張りが可能な条件 | ・既存防水層の劣化が表面的で、下地まで達していない ・膨れや破損が広範囲に及んでいない ・下地コンクリートに重大なひび割れや劣化がない ・建物の構造強度が、追加の防水層重量に耐えられる |

| 重ね張りが不可能な場合 | ・既存防水層が全面的に劣化している ・膨れや破損が広範囲に及んでいる ・下地に漏水による劣化や構造的な問題がある ・過去に複数回の重ね張りが行われ、重量が過大になっている |

重ね張りの可否は、専門業者による現地調査と診断が不可欠です。診断結果に基づいて、最適な施工方法を選択しましょう。

Q5. 助成金・補助制度は利用できますか?

自治体によっては、建物の長寿命化や省エネルギー化を目的とした防水工事への助成金・補助金制度を設けている場合があります。

助成対象となる可能性がある工事

- 遮熱性能を持つトップコートを使用する防水工事

- 環境配慮型の材料を使用する防水工事

- 建物の長寿命化を目的とした大規模修繕工事

- 省エネルギー改修の一環として行う屋上防水工事

助成金・補助金の有無や条件は自治体によって大きく異なるため、まずは地元の自治体の建築指導課や住宅課に問い合わせることをお勧めします。

自治体のホームページにも情報が掲載されている場合があります。

助成金申請の注意点

- 多くの場合、工事着工前に申請が必要です

- 申請から承認まで数週間かかる場合があります

- 予算枠があるため、年度途中で終了することがあります

- 指定された材料や工法を使用する必要がある場合があります

また、マンションの大規模修繕工事の場合、管理組合が利用できる長期修繕積立金の特例措置や、金融機関の低金利リフォームローンなども活用できます。

助成金・補助金の活用は、防水工事のコストを大幅に削減できる可能性があるため、工事計画の初期段階で情報収集することをお勧めします。

まとめ

アスファルト防水は、100年以上の歴史を持つ伝統的な防水工法でありながら、現代でも多くの建築物で採用され続けている、信頼性の高い防水システムです。

防水工事を成功させるためには、建物の立地・構造・使用目的・予算・安全性の要件から最適な工法を選定することが重要です。

マンション・ビルなど大規模な屋上には耐久性に優れたトーチ工法や熱工法が、火気使用が困難な環境では常温工法や自己粘着工法が、複雑な条件下では複合工法が適しています。

また、防水工事の品質は施工業者の技術力に大きく左右されるため、防水施工技能士の資格保有・豊富な施工実績・充実した保証内容・アフターサービスを備えた信頼できる業者を選ぶことが不可欠です。

相見積もりを取り、価格だけでなく施工品質や保証内容を総合的に判断しましょう。

そして、防水工事後も定期的な点検と適切なメンテナンスを行うことで、防水層の寿命を大幅に延ばすことができます。

適切な工法選択・信頼できる業者への依頼・定期的なメンテナンスという3つの要素が揃うことで、建物を長期間確実に守る強固な防水システムとなります。

本記事の情報を参考に、あなたの建物に最適な防水工事を実現し、資産価値を長期的に維持していただければ幸いです。