ビルの中規模修繕の基礎知識|目的・費用・工期・業者選びについて

2025/09/24

ビルの所有や運営を行ううえで欠かせないのが「中規模修繕」です。小規模な補修では対応しきれず、大規模修繕ほどの大がかりな工事ではない、この中間に位置する修繕工事は、資産価値の維持とテナント満足度を高めるために欠かせません。築10〜15年を迎えるビルでは、外壁のひび割れや防水層の劣化、設備機器の老朽化などが目立ち始め、中規模修繕を検討すべきタイミングとなります。ここでは、ビルにおける中規模修繕の定義とその重要性について解説します。

目次

ビルの中規模修繕とは?

中規模修繕とは、日常的な軽微補修を超えた規模で、かつ大規模修繕に至らない工事を指します。具体的には以下のような特徴があります。

- 小規模修繕との違い:小規模修繕は1箇所の補修や小面積の修理が中心であるのに対し、中規模修繕は外壁一面や屋上全体、防水層や設備更新など比較的大きな範囲を対象とします。

- 大規模修繕との違い:大規模修繕はビル全体を対象に行う包括的な改修であるのに対し、中規模修繕は必要箇所を重点的に行うため、工期や費用を抑えつつ効果を得られるのが特徴です。

ビルの中規模修繕実施のタイミング

中規模修繕が必要となる時期は、多くの場合「築10〜15年目」が目安です。この頃には以下のような劣化症状が現れ始めます。

- 外壁のひび割れや塗装の剥がれ

- 屋上防水層の劣化や雨漏り

- 給排水設備や空調設備の不具合

- 共用部の老朽化による美観低下

これらのサインが見られた際に適切に修繕を行うことで、建物全体の寿命を延ばし、突発的な大規模修繕やテナント離れを防ぐことが可能です。

ビルの中規模修繕とマンション修繕との違い

ビルの中規模修繕はマンションの修繕とは性質が異なります。マンションでは居住者の生活空間を守ることが第一ですが、ビルの場合はテナントの事業活動に直結します。例えば、工事期間中にテナントが営業を継続できるよう配慮する必要があり、工程管理や工法選定が重要なポイントとなります。さらに、外観や共用部の快適性は企業イメージに直結するため、デザイン性や機能性を両立させることも求められます。

ビルの中規模修繕の目的と主な工事項目

ビルにおける中規模修繕は、単なる劣化補修にとどまらず、建物の資産価値やテナントの満足度を守るための戦略的な工事です。適切なタイミングで行うことで、建物の寿命を延ばし、経営上のリスクを軽減できます。ここでは、中規模修繕を行う目的と、具体的にどのような工事が含まれるのかを整理します。

中規模修繕の主な目的

- 安全性の確保

外壁や防水層の劣化を放置すると、落下物事故や雨漏りなど深刻な問題につながります。中規模修繕では、これらのリスクを未然に防ぎ、安全性を確保します。 - 資産価値の維持・向上

外観や共用部を整備することでビル全体の印象が良くなり、テナントの入居率や賃料維持につながります。 - テナント満足度の向上

快適な環境を提供することで、長期入居を促し、退去リスクを減少させます。特にエントランスやトイレ、照明などは直接満足度に関わる要素です。 - ランニングコストの削減

古い設備を更新することで省エネ効果を高め、光熱費やメンテナンスコストの削減を実現します。 - 法令遵守への対応

消防設備や避難設備など、法令で点検・改修が定められている項目に対応することで、法的リスクを避けられます。

中規模修繕で行う主な工事項目

- 外壁塗装・下地補修:ひび割れや劣化したシーリングの補修、塗装の更新で耐久性と美観を確保。

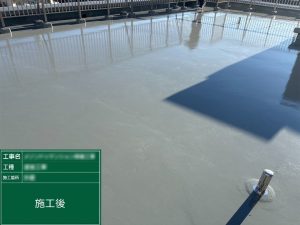

- 防水工事(屋上・バルコニー):ウレタン防水やシート防水による防水層更新で、雨漏りリスクを低減。

- 給排水設備更新:老朽化した配管やポンプの交換で、漏水や設備不具合を防止。

- 電気・空調設備改修:古い照明や空調機器を省エネタイプに更新し、運用コストを削減。

- 共用部改修:エントランスのリニューアル、床材や内装の更新、照明交換などで快適性とデザイン性を向上。

- 安全設備整備:非常灯や消火設備、避難誘導サインの更新で安全性を確保。

これらの工事は単独でも行えますが、複数を組み合わせることで建物全体の性能をバランスよく改善できます。特に外壁と防水工事は、ビルの耐久性に直結するため優先度が高い工事項目です。

ビルの中規模修繕の費用相場と工期

ビルの中規模修繕を検討する際に気になるのが「費用」と「工期」です。予算計画やテナントへの説明、工事スケジュールの調整に直結するため、事前に目安を理解しておくことが重要です。ここでは、延床面積や工事項目ごとのビル中規模修繕の費用の相場、一般的な工期の目安を解説します。

延床面積ごとの費用相場

- 小規模ビル(延床500㎡前後):500万〜1,000万円程度

- 中規模ビル(延床1,000〜3,000㎡):1,000万〜3,000万円程度

- 大規模寄りのビル(延床5,000㎡前後):3,000万〜5,000万円程度

建物の規模が大きいほど工事項目や範囲が増えるため、費用も比例して高額になります。特に外壁全体塗装や屋上全面防水などを含む場合、単価×面積で費用が算出されるため、延床面積は重要な指標です。

工事項目ごとの単価相場

| 工事項目 | 単価相場(㎡あたり) | 耐用年数の目安 |

|---|---|---|

| 外壁塗装(シリコン系) | 2,500〜4,000円 | 約10〜12年 |

| 外壁塗装(フッ素系) | 3,500〜5,000円 | 約15年 |

| 防水工事(ウレタン防水) | 5,000〜7,000円 | 約10〜12年 |

| 防水工事(シート防水) | 4,500〜6,500円 | 約12〜15年 |

| 給排水管更新 | 1,000万〜2,000万円(全体更新の場合) | 20〜30年 |

| 空調設備更新 | 数百万円〜数千万円 | 15〜20年 |

一般的な工期の目安

- 外壁塗装工事:1〜2か月(規模により変動)

- 屋上防水工事:2〜4週間

- 設備更新工事:数週間〜1か月以上

- 共用部リニューアル工事:1〜3週間

ビルの稼働を止めずに工事を行う場合、夜間工事や休日工事を組み合わせることが多く、工期が長めになる傾向があります。テナントとの調整や工事計画の工夫が欠かせません。

費用と工期を抑えるポイント

- 複数工事項目をまとめて実施し、足場費用を削減する

- 長期修繕計画を立て、突発的な修繕を避ける

- 省エネ設備を導入し、ランニングコストも含めて投資効果を高める

中規模修繕は、単なる出費ではなく「将来の大規模修繕や経営リスクを抑えるための投資」であることを意識すると、費用対効果を最大化できます。

実録!新東亜工業の施工事例|8階建てビルの防水工事【企業様】

芝生の敷設を目的とした屋上緑化に先立ち、防水工事を行いたい——そんな法人様のご相談から始まった今回の工事。東京都台東区にある8階建てビルにて、既存のウッドデッキと植栽の撤去を含む防水工事を実施しました。企業様ならではの稟議・スケジュール調整にも柔軟に対応し、確実な施工をお届けした実例です。

ご相談内容

屋上緑化のため、事前の防水施工をご希望された法人様からのお問い合わせ。既存のウッドデッキや植栽の撤去も含めた施工をご希望され、他業者との調整も視野に入れたご提案が求められました。

お客様:屋上に芝生を敷きたいんですが、防水をしっかりやってからにしたくて…ウッドデッキも撤去お願いできますか?

担当者:はい、もちろん可能です。芝生施工業者様との整合性も確認のうえ、工法をご提案いたします。

工事の概要|工事金額と期間

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物種別 | 8階建て企業ビル |

| 所在地 | 東京都台東区 |

| 工事内容 | 屋上防水工事(通気緩衝工法)・ウッドデッキ等撤去 |

| 工法 | ウレタン通気緩衝工法・改修用ドレン設置・脱気筒設置 |

| その他特記事項 | 芝生設置業者との事前確認・稟議対応 |

工事金額:364万円

工期:13日間

現地調査で判明した劣化症状

現地調査の結果、ウッドデッキや植栽の撤去後に下地調整が必要な箇所が複数見つかりました。将来的な芝生設置に耐えうる防水性能確保のため、通気緩衝工法を採用。

担当者:芝生施工業者さんとも確認取りましたが、防水には影響ありません。

お客様:ありがとうございます。では、ウレタン通気緩衝工法でお願いします。

施工中のやり取りと配慮

ウッドデッキ・植栽の解体撤去から始まり、洗浄、下地処理、ドレンや脱気筒の設置、防水層の形成までスムーズに進行。工程ごとの進捗共有と、社長様を含めた中間検査も実施しました。

担当者:予定通り木曜日には完了しそうです。一緒に最終確認もお願いします。

お客様:綺麗に片付いていて安心しました。ありがとうございます。

引き渡し時のご感想

最終確認では、社長様も立ち会い、美観や機能性にご満足いただきました。今後のメンテナンス方法についても丁寧にご説明し、報告書類一式を後日郵送でお渡し。

お客様:さすがプロですね。花火大会も楽しめそうです(笑)

担当者:排水口は半年に1度の清掃をお願いします。今後ともよろしくお願いいたします。

本工事は、企業ビルにおける屋上防水工事という特性上、通常より多くの配慮が求められました。緑化計画や他業者との連携、法人内稟議フロー、近隣への対応など、多岐にわたる調整を丁寧に実施。施工面ではウレタン通気緩衝工法により、今後の芝生設置にも耐えうる高い防水性能を確保しました。

法人様のご要望に的確に応えることで、安心と信頼を構築した施工事例となりました。

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

まずはメール・お電話からご相談ください!

ビルの中規模修繕の流れと成功のポイント

中規模修繕をスムーズに進めるためには、工事の流れを把握し、適切な準備と計画を行うことが欠かせません。また、テナントとの調整や業者選びなど、成功のカギとなるポイントも存在します。ここでは、ビルの中規模修繕の一般的な流れと、失敗を防ぐための実践的なポイントを解説します。

ビルの中規模修繕の流れ

- 現地調査・建物診断

外壁や屋上、設備の劣化状況を専門家が調査。劣化度合いを数値化することで、工事の必要性や優先順位を明確にします。 - 修繕計画の立案・見積もり取得

調査結果をもとに修繕内容を決定し、複数業者から見積もりを取得。費用・工期・保証内容を比較し、最適な計画を策定します。 - テナント・関係者への説明と合意形成

工事内容や工期、影響範囲をわかりやすく説明し、理解と協力を得ることが重要です。特に営業時間中の騒音や通行規制については十分な配慮が必要です。 - 工事準備(足場設置・養生)

安全対策を施し、工事環境を整えます。外部足場や仮設設備の設置は、建物利用者の安全を第一に進めます。 - 修繕工事の実施

外壁補修や防水更新、設備改修など計画された工事を順次実施。進捗管理を徹底し、工期内の完了を目指します。 - 完了検査・引き渡し

発注者・施工者・管理者で仕上がりを確認し、不具合があれば是正。工事記録や保証書を整えて引き渡します。 - アフターメンテナンス

保証期間内の点検や定期メンテナンスを行い、工事効果を長持ちさせます。

成功させるためのポイント

- 複数業者の比較検討:見積もりは価格だけでなく、施工実績や保証内容もチェックする。

- テナント対応の徹底:工事説明会の実施や情報共有を行い、トラブルを未然に防ぐ。

- 長期修繕計画との連動:単発工事にせず、今後の大規模修繕も見据えた効率的な計画を立てる。

- 工事監理体制の強化:第三者監理者を導入することで施工品質のばらつきを防ぎ、安心感を高められる。

- 法令遵守の徹底:消防法・建築基準法などの法的要件を満たすことが、テナントビル経営の安定に直結する。

ビルの中規模修繕は、単なる建物のメンテナンスではなく、経営戦略の一環として位置づけるべき取り組みです。適切な流れを押さえ、成功のポイントを実践することで、建物価値を守り、テナントとの信頼関係を強固にすることができます。

ビルの中規模修繕のよくある質問(FAQ)

Q1. ビルの中規模修繕は何年ごとに行うのが理想ですか?

A. 一般的には築10〜15年ごとに行うのが目安です。ただし、劣化症状が早期に現れる場合は、状況に応じて前倒しで実施することもあります。

Q2. 工事中にテナントは営業を続けられますか?

A. 多くのケースで営業継続は可能です。夜間工事や休日工事を組み合わせることで、テナントの事業活動への影響を最小限に抑えることができます。

Q3. 費用を抑える方法はありますか?

A. 複数工事項目をまとめて実施し足場を共用することでコスト削減が可能です。また、複数業者から見積もりを取り、条件を比較することも重要です。

Q4. 補助金や助成金は利用できますか?

A. 自治体によっては、省エネ改修や耐震補強を対象に補助金制度が用意されています。事前に地域の制度を確認することをおすすめします。

Q5. 大規模修繕との違いは何ですか?

A. 大規模修繕は建物全体を対象とする包括的な改修であるのに対し、中規模修繕は必要箇所を重点的に行うのが特徴です。費用・工期ともに中間的な位置づけとなります。

Q6. 業者選びで失敗しないためには?

A. 過去の施工実績や保証体制を確認することが大切です。第三者監理を導入するのも品質を確保する有効な手段です。

ビルの中規模修繕についてまとめ

ビルの中規模修繕は、建物の安全性・資産価値・テナント満足度を維持するために欠かせない取り組みです。築10〜15年を目安に実施することで、大規模修繕や突発的な修理費用の発生を防ぎ、長期的な経営安定につながります。特に、外壁補修や防水工事といった劣化が顕著に出やすい部分は優先度が高く、早めの対応が重要です。

さらに、テナントへの配慮や法令遵守を徹底することは、円滑な工事進行と信頼関係の構築に直結します。業者選びにおいては価格だけでなく、実績・保証・監理体制まで含めて総合的に判断することが成功のカギです。

中規模修繕を単なるメンテナンスではなく、ビル経営における投資と捉えることで、建物の価値を守り、安定した収益基盤を築くことができます。