火災報知器が夜中に誤作動してしまった!管理組合やオーナーが行うべき対応を解説

2025/10/08

マンションの共用部に設置されている火災報知器が夜中に突然鳴り出すと、多くの住民が驚き、不安を感じます。実際、夜間の誤作動は管理組合やオーナーにとっても頭を悩ませるトラブルの一つです。

原因は老朽化や湿気、虫の侵入、さらには配線や工事中の粉塵など多岐にわたります。誤報であっても、対応を誤ると住民の信頼を損ねる恐れがあります。

本記事では、火災報知器が夜中に誤作動した際、マンション管理者が知っておくべき原因と対応フロー、定期点検、そして再発防止策までをわかりやすく解説します。

目次

火災報知器はなぜ誤作動するのか?夜中に起きやすい要因はある?

夜中にマンション共用部の火災報知器が鳴る原因は、一見突発的に思えても、ほとんどが日常的な環境や老朽化によるものです。管理組合が把握しておくべき典型的な誤作動要因を理解することで、再発防止につなげることができます。

ここでは、共用部火災報知器が誤作動する主な原因を紹介しますので、参考にしてみてください。

老朽化(設置から10年以上経過した機器)

火災報知器の感知器や受信盤などの設備には寿命があり、一般的に設置から10年を超えると誤作動が発生しやすくなります。内部センサーの感度が劣化すると、煙や温度変化を正確に検知できず、「火災ではないのに反応する」ケースが増えます。

老朽化が進むと、誤作動だけでなく、実際の火災時に感知できないリスクも伴うため、定期的な点検と更新計画が必要です。夜中に頻繁に警報が鳴るようなら、老朽化が原因である可能性が高いでしょう。

湿気・結露・虫の侵入による感知異常

共用廊下や機械室など、湿度の高い環境に設置された火災報知器では、湿気や結露がセンサー内部に入り込み、感知誤作動を起こすケースがあります。また、感知器の小さな隙間から虫が侵入し、内部でセンサーに触れることで「煙」と誤認識されることもあります。

夜間は温度が下がって結露が発生しやすいため、夜中に火災報知器が誤作動するという現象の代表的な原因の一つです。定期的な清掃や防虫ネットの設置で、こうした誤作動を防ぐことができます。

温度変化や空調の影響(夜間特有の要因)

夜間に誤作動が多い理由のひとつが、急激な温度変化です。特に空調設備がタイマーで停止する時間帯では、温度差による空気の流れが変化し、感知器が誤作動することがあります。

廊下や機械室でエアコンや換気扇の影響を受けやすい場所に感知器がある場合、夜中の温度変化がトリガーになることがあります。設置場所を見直す、または温度変化に強いタイプの感知器に交換することが効果的です。

配線・中継盤・電源ユニットのトラブル

火災報知設備は複数の機器が連動しており、配線や中継盤のトラブルによっても誤作動が発生します。特に古いマンションでは、電源ユニットの劣化やノイズの影響で誤信号を検知するケースもあります。

夜間は電圧の変動が起こりやすく、これが「夜中にだけ鳴る」原因になることもあります。管理組合は保守業者と連携し、電源盤や配線のチェックを定期的に行うことが重要です。

工事・清掃・修繕作業中の粉塵や煙による誤検知

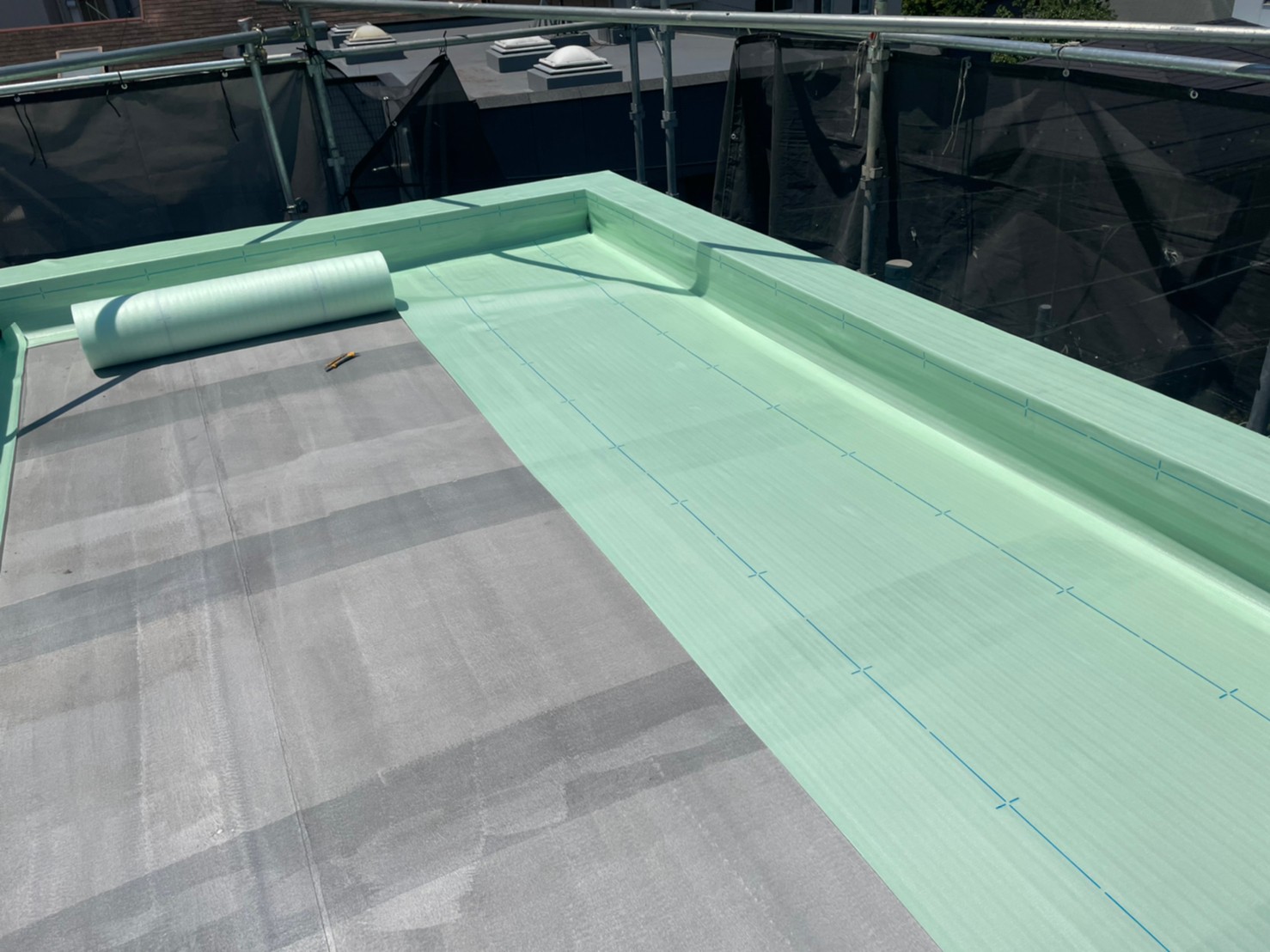

マンションの外壁修繕や給排水管の改修、清掃作業などで発生する粉塵や煙が、火災報知器のセンサーに反応して誤作動を引き起こすことがあります。特に作業が終了した後にセンサーが残留粉塵を感知し、夜間に警報が鳴るケースも少なくありません。

こうした場合、作業時には感知器の一時停止やカバー保護を徹底することで防げます。工事業者との連携が不十分な場合に誤作動が多発するため、施工計画段階で対策を取ることが理想です。

火災報知器の誤作動を防ぐ!消防法に基づく定期点検の義務と実務

火災報知設備は「設置したら終わり」ではなく、定期的な点検と整備が義務づけられています。特にマンションの共用部に設置された火災報知器は、管理組合の責任のもとで維持管理を行う必要があります。

ここでは、誤作動を未然に防ぐために知っておくべき消防法上のルールと実務ポイントを解説します。

消防法17条3の3による点検義務とは

消防法第17条3の3では、建物の所有者や管理者に対して「消防用設備等の維持管理義務」が定められています。これにより、マンションの共用部に設置された火災報知器も、定期的な点検を実施し、正常に作動する状態を保つことが義務となっています。

点検を怠った場合、万が一火災が発生した際に責任を問われる可能性があるため、管理組合としては確実な実施が求められます。

機能点検・総合点検の違いと実施頻度(年2回推奨)

火災報知器の点検は「機能点検」と「総合点検」に分かれます。以下の表に、各点検の違いと実施頻度をまとめました。

消防法に基づく火災報知設備の点検区分と頻度

| 点検種別 | 実施頻度 | 主な点検内容 | 実施者 |

|---|---|---|---|

| 機能点検 | 6か月に1回 | 感知器や受信機、警報ベルなどの動作確認 | 消防設備士または保守業者 |

| 総合点検 | 1年に1回 | 建物全体の消防設備連動確認、異常検知試験 | 消防設備士 |

| 報告義務 | 年1回 | 点検結果を消防署へ提出 | 管理組合・管理会社 |

機能点検では、受信機や感知器の動作確認、電源の状態などを確認します。一方、総合点検では、建物全体の消防設備の連動性を確認し、火災時に確実に作動するかを総合的にチェックします。

これらを定期的に実施することで、火災報知器が夜中に誤作動するといった突発的なトラブルも防げます。

点検報告書の提出・保管義務と罰則

点検を実施した後は、消防署への報告が必要です。消防法では、点検結果を「消防用設備等点検結果報告書」として管轄消防署に提出することが義務づけられています。

提出頻度は原則として1年に1回で、点検を行わなかった場合や報告を怠った場合には、罰則(30万円以下の罰金)が科せられることがあります。報告書は最低3年間の保管が推奨されており、マンションの防災履歴として理事会で共有しておくと良いでしょう。

点検費用の相場と委託契約時の注意点

火災報知設備の点検費用は、マンションの規模や設備数によって異なりますが、一般的には年間数万円〜数十万円程度です。契約時には、「夜間対応の有無」や「緊急出動時の費用」などを明確にしておくことが重要です。

特に「夜中の誤作動」に対応できる業者を選定しておくと、トラブル時の対応がスムーズになります。以下に契約時に注意すべきポイントをまとめました。

点検時・契約時に注意すべきポイント

- 夜間対応の有無を必ず確認する(深夜誤作動時の初動体制確保)

- 緊急出動費の有無・金額を明確にする

- 点検項目を見積書に明記させる

- 消防設備士の資格保有者が対応しているか確認

- 点検結果を理事会・管理会社・消防署で共有し、履歴を保管

管理会社・点検業者との連携を強化するコツ

誤作動の再発防止には、管理会社や点検業者との連携が欠かせません。点検スケジュールの共有や異常時の連絡体制を明確にしておくことで、夜間トラブルにも迅速に対応できます。

また、点検時に発見された軽微な異常も放置せず、早期対応することが大切です。業者選定では、資格(消防設備士)を持つ担当者が対応するかどうかも確認しておきましょう。

参考元:e-Gov法令検索「消防法」

火災報知器が夜中に誤作動が発生した際の住民対応

火災報知器が夜中に誤作動を起こした場合、住民の不安を最小限に抑えるための迅速で誠実な対応が求められます。

ここでは、管理組合や管理会社がとるべき住民対応とお詫びの方法について解説します。

迅速な謝罪と誤報の周知で信頼を守る

夜中の警報音は、住民に大きなストレスを与えます。誤報が確認されたら、まずは掲示板やメールなどを通じて速やかに状況を報告しましょう。

「夜中の火災報知器の誤作動でした。現在、原因調査と再発防止策を進めています」といった内容を明確に伝えることで、住民の安心につながります。早い段階での誠実な謝罪と説明が、クレームの防止にも効果的です。

原因と再発防止策を明確に伝える

単に「誤報でした」と伝えるだけでは、住民の不安や不信感は解消されません。原因(湿気・老朽化・工事影響など)を明確に説明し、具体的な再発防止策を示すことが大切です。

たとえば「虫の侵入を防ぐネットを設置しました」「古い感知器を交換しました」といった具体的な取り組みを示すと、住民の理解を得やすくなります。

深夜発報時に配慮すべき住民対応(高齢者・子育て世帯)

夜中に警報が鳴ると、高齢者や乳幼児を抱える家庭では特に不安が高まります。管理組合は、そうした世帯に配慮した対応を意識することが大切です。

翌日には個別にお詫びや説明を行い、必要に応じて見回りやフォロー連絡を実施します。住民との信頼関係を保つためには、単なる技術対応だけでなく「人への配慮」も欠かせません。

お知らせ掲示・文書通知のタイミングと内容

誤報が発生した場合、翌朝にはエントランスや掲示板に「火災報知器誤作動に関するお知らせ」を掲示するのが望ましいです。内容には、発生日時・発報箇所・原因・対応状況・再発防止策を簡潔にまとめます。

あわせて、今後同様の事態が発生した際の連絡体制(管理会社・緊急連絡先)を明記しておくと、住民の安心感が高まります。

新東亜工業は、建設業界における談合・不透明な入札慣行を払拭すべく「ファシリテーション」サービスを提供しています。

✅️建設工事における「談合防止」「公正入札」のファシリテーションを専門的に支援

✅️請負契約・入札手続の段階から発注者・受注者の双方にとって透明で明確なプロセスを提供

✅️業者選定・仕様作成などの初期段階から関与し、競争性・技術品質の確保を図る

✅️談合リスクを抑えた入札・契約運用によって、信頼性の高い建設プロジェクトを実現

✅️建設業界の信頼回復・適正な価格形成・適切な施工品質の担保に貢献

プロセスの透明化・公正な競争環境の構築を支援し、発注側・受注側双方が適切な役割分担と情報共有によって、効率的かつ誠実な工事実施を目指します。

施工技術の向上だけでなく、業界全体の倫理・ガバナンス改善にも寄与します。

ご相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

火災報知器の誤作動をお知らせ・謝罪したい!パータン別の例文

夜中の火災報知器の誤作動が発生した際には、住民への迅速な報告と誠実な謝罪が不可欠です。

ここでは、管理組合や管理会社が実際に使えるお知らせ文・掲示文の具体例を紹介します。考えられる状況別に用意しましたので、参考にしてみてください。

例文1.夜中に共用部で誤作動が発生した場合

【お知らせ】

昨夜〇月〇日(〇)深夜、共用部火災報知器が作動しましたが、確認の結果、火災ではなく誤作動であることが判明いたしました。住民の皆様には深夜にもかかわらずご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

現在、専門業者にて原因調査と再発防止対策を進めております。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

管理組合/管理会社

例文2.繰り返し発報が続いている場合

【火災報知器誤作動についてのご報告】

最近、共用部火災報知器が複数回誤作動する事案が発生しております。いずれも火災ではございませんが、住民の皆様にご不安をおかけしていることをお詫び申し上げます。

原因は感知器の老朽化によるものと判明しており、順次交換作業を進めております。完了まで今しばらくご理解賜りますようお願い申し上げます。

管理組合/管理会社

例文3.工事・施工中の影響による誤報の場合

【火災報知器の作動について】

本日〇月〇日(〇)、〇〇工事の影響により、共用部火災報知器が一時的に作動しました。実際の火災ではありませんのでご安心ください。

施工業者と協議のうえ、今後同様の誤作動が発生しないよう、作業時の粉塵・煙対策を強化いたします。

ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

管理組合/管理会社

スムーズかつ誠心誠意対応することで、住民の不満を取り除くことにつながるでしょう。

夜中に火災報知器が誤作動したことによるクレーム・問い合わせが来たときの対応

夜中の警報による誤報は、住民からのクレームや問い合わせにつながるケースが多いです。管理組合としては、誠実な姿勢で対応し、信頼関係を損なわないよう注意が必要です。

ここでは、クレーム・問い合わせが来たときの対応について紹介します。

まずは傾聴と共感を示す

住民からの苦情には、まず「不快な思いをさせてしまった」ことに共感を示すことが大切です。感情的にならず、「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と丁寧に伝えることで、相手の不満を和らげられます。

誤作動の原因がまだ特定できていない場合でも、現状を誠実に説明することが重要です。

事実・原因・対応策を明確に説明

住民の不満の多くは「情報が不透明なこと」から生まれます。発報の日時・箇所・原因・再発防止策を明確に説明し、管理組合としての対応方針を伝えましょう。

具体的な進捗を報告することで、信頼を取り戻すことができます。

誠実な謝罪で不安を和らげる

謝罪の際は、「火災報知器が誤作動したこと」だけでなく、「深夜に驚かせたこと」や「安心を損ねたこと」にも言及します。

形式的な謝罪よりも、状況を理解したうえでの誠実な言葉が効果的です。

再発防止の見通しを共有して信頼を回復

原因の特定や交換・清掃など、再発防止の進捗を随時共有することで、住民の不安を解消できます。

報告が遅れると不信感を招くため、理事会で情報を整理し、掲示やメールでタイムリーに発信しましょう。

管理会社・業者・消防との連携体制を見直す

クレーム対応の後は、再発防止の観点から関係各所との情報共有を行います。消防署や業者と連携し、夜間対応マニュアルを再確認することも大切です。

管理会社と協力し、緊急時に誰がどう動くかを明確にしておくと、次回の対応が格段にスムーズになります。

日常管理でできる火災報知器の誤作動防止対策

誤作動は突発的に思われがちですが、日常の管理で防げるものも多くあります。管理組合が主体的に実施できる誤報対策を以下に整理しました。

日常管理でできる誤作動防止チェックリスト

- 感知器周辺の清掃を月1回以上実施する

- 虫対策ネット・防虫スプレーを設置・更新する

- 除湿機・換気装置の作動状況を定期確認する

- 感知器が空調風や直射日光を受けていないか確認する

- 修繕・塗装時は養生カバーの取り付けを徹底する

- 10年以上経過した感知器の交換計画を立てる

- 緊急時対応マニュアル・連絡先を掲示しておく

このチェックリストは、マンションの管理組合や理事が日常点検時に活用できる実務的な内容です。誤作動を未然に防ぐためには、定期清掃・虫対策・環境管理・老朽化対応・夜間連絡体制の5つを常に意識して運用することが重要です。

火災報知器が夜中に誤作動することに関するよくある質問(FAQ)

火災報知器の誤作動は頻繁に起きるものではないですが、いざというときのために対応の心構えをしておくことが重要です。

ここでは、火災報知器が夜中に誤作動することに関するよくある質問を紹介しますので、ぜひご覧ください。

Q1.夜中だけ誤作動が起こるのはなぜ?

A.夜間は温度や湿度の変化で感知器が敏感になり、結露や虫の侵入が原因で誤作動することがあります。梅雨や夏場は湿気がこもりやすく、空調の停止や電圧変動も影響します。環境の見直しと定期点検が有効です。

Q2.誤報でも消防署に連絡すべき?

A.はい。火災の可能性を完全に否定できない場合は119番通報が必要です。誤報とわかれば正直に報告すれば問題ありません。消防との連携で再発防止も進みます。

Q3.誤報で消防が出動した場合の費用は?

A.通常、誤報での出動費用はかかりません。ただし虚偽通報など悪質な場合は罰則対象です。頻発する誤報は行政指導の可能性があるため、原因調査と対策を行いましょう。

Q4.交換・修繕費は修繕積立金から出せる?

A.はい。防災設備は共用部の財産にあたるため修繕積立金を使用できます。感知器交換や配線修繕も対象で、理事会承認と計画的な更新が重要です。

Q5.感知器1台だけ誤作動する原因は?

A.特定の感知器のみ作動する場合、内部の劣化や設置環境の影響が考えられます。清掃・再設置・単体交換などで改善可能です。

Q6.点検を怠った場合の法的リスクは?

A.消防法で定期点検が義務付けられており、怠ると罰金や責任追及の恐れがあります。記録の保管と共有が重要です。

Q7.再発を防ぐために管理組合でできることは?

A.定期点検と設備更新のほか、夜間対応体制を整備し、業者との連絡ルールを設けることで再発を防げます。防災訓練の実施も有効です。

まとめ

マンション共用部の火災報知器が夜中に誤作動すると、住民の不安やクレーム、消防出動など大きな影響を及ぼします。多くの原因は老朽化や湿気・虫の侵入といった物理的要因であり、日常管理と定期点検で十分に防止可能です。

管理組合は発報時の初動対応・誠実な住民対応・設備更新計画を三位一体で整備し、安心・安全なマンション運営を実現しましょう。