大規模修繕工事のコンサルティングとは?サービス内容から選び方・費用まで完全解説

2025/10/07

マンションの大規模修繕工事を検討中の管理組合・オーナーの皆様、「コンサルティングサービスを活用すべきか」「どのような会社を選べばよいのか」とお悩みではありませんか。

大規模修繕工事は10年から15年に一度実施される重要なプロジェクトで、工事費用は数千万円から億単位にのぼります。

このような大きな投資において、専門知識を持たない管理組合だけで適切な判断を下すのは非常に困難です。そこで注目されているのが、大規模修繕工事の専門的なコンサルティングサービスです。

一方で、近年「不適切コンサル」による談合問題が社会問題となり、国土交通省も注意喚起を行っています。

適切なコンサルティング会社を選ばなければ、かえって高額な工事費を支払うことになったり、工事品質に問題が生じるリスクもあります。

この記事では、大規模修繕コンサルティングのサービス内容、メリット・デメリット、選び方、費用相場について詳しく解説します。また、設計監理方式と責任施工方式の違いや注意すべきポイントについても実践的なアドバイスをお届けします。

目次

大規模修繕工事におけるコンサルティングとは?

大規模修繕工事のコンサルティングとは、マンションの大規模修繕工事に関する専門的な助言・支援サービスを包括的に提供することです。

単なる技術的なアドバイスにとどまらず、工事の企画段階から完了まで、管理組合の立場に立って総合的にサポートします。

従来の工事発注方式では、管理組合が直接施工会社と契約し、管理会社が仲介役を担うケースが一般的でした。しかし、この方式では専門知識の不足により、適切な工事内容の判断や費用の妥当性評価が困難でした。

コンサルティングサービスでは、建築やマンション管理の専門家が管理組合の代理人として機能し、以下のような包括的なサポートを提供します。

- 建物の現状調査と劣化診断

- 修繕計画の策定と優先順位の設定

- 工事予算の算定と財務計画の支援

- 施工会社の選定と契約交渉の支援

- 工事期間中の品質管理と進捗管理

- 住民への説明会開催と合意形成支援

特に重要なのは、管理組合の利益を最優先に考える中立的な立場でサービスを提供することです。施工会社との利害関係がない独立したコンサルティング会社であれば、客観的で公正な判断が期待できます。

コンサルティングサービスの対象範囲は、建物全体の大規模修繕工事だけでなく、部分的な修繕工事、設備更新工事、長期修繕計画の見直しなど多岐にわたります。管理組合のニーズや予算に応じて、必要なサービスを選択的に利用することも可能です。

国土交通省の「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」によると、約6割の管理組合が何らかの形で外部の専門家を活用しており、コンサルティングサービスへのニーズは年々高まっています。

大規模修繕におけるコンサルティングのサービス内容

大規模修繕コンサルティングは、建物の劣化診断から設計、見積もり比較、工事監理までを中立的な立場で支援する専門サービスです。

管理組合やオーナーの立場で判断をサポートし、適正な費用と品質で修繕を進めるための重要な役割を担います。

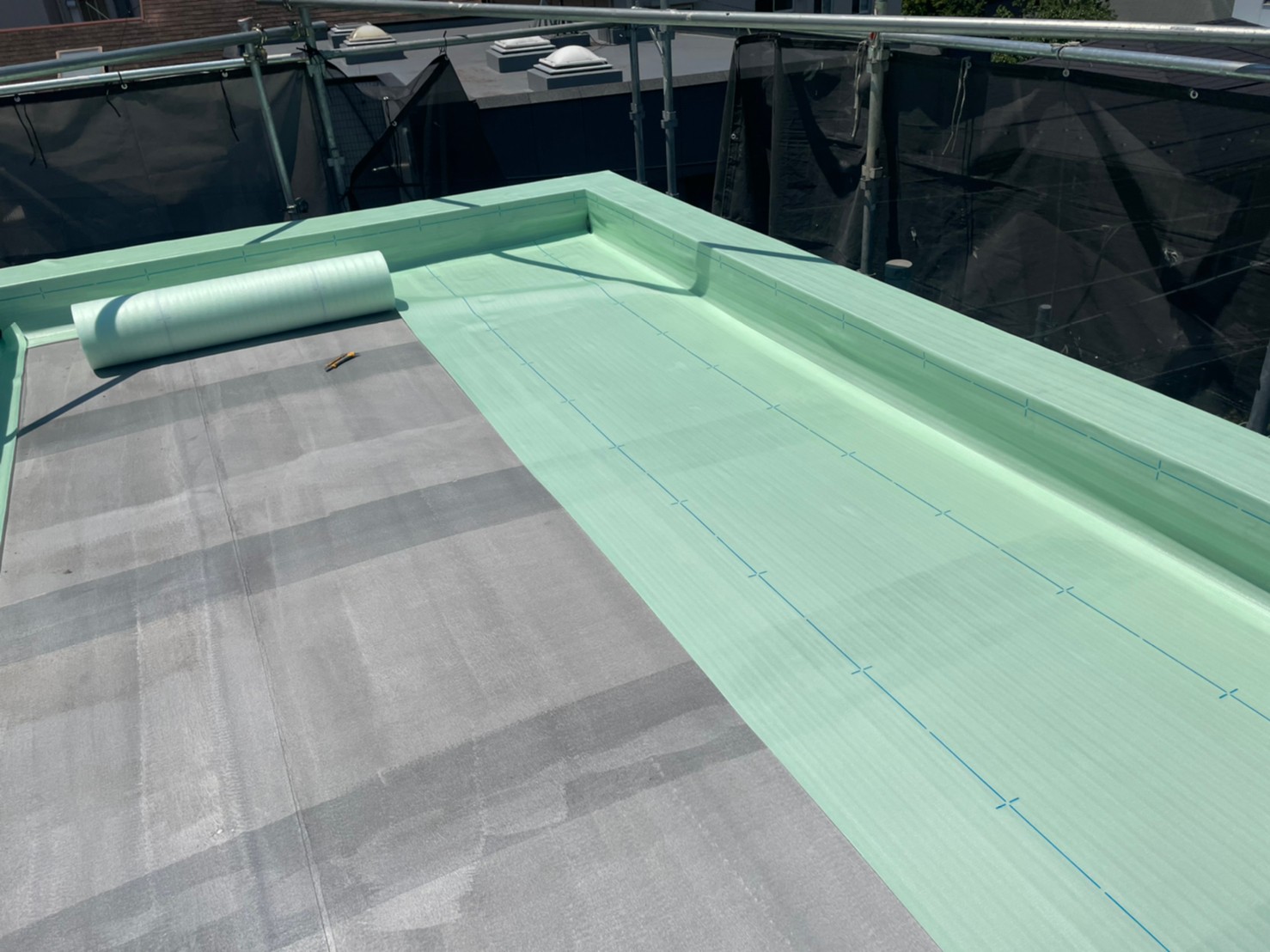

1.事前調査・診断サービス

事前調査・診断サービスは、大規模修繕工事の必要性と範囲を科学的根拠に基づいて判断するための基礎的なサービスです。建物の現状を正確に把握することで、適切な修繕計画の策定が可能になります。

主な調査項目は以下の通りです。

- 外壁調査:ひび割れ、タイル浮き、シーリング劣化の詳細確認

- 屋上・防水調査:防水層の損傷、排水設備の機能確認

- 鉄部調査:手すり、扉、階段等の腐食度合い測定

- コンクリート調査:中性化試験による構造体の健全性評価

- 設備調査:給排水管、電気設備、消防設備の老朽化確認

特に重要なのは、赤外線調査やコンクリート中性化試験などの専門的な調査により、目視では判断できない内部の劣化状況も正確に把握することです。これらの科学的データに基づいて、工事の緊急度や優先順位を客観的に判断できます。

調査結果は詳細な報告書として提供され、写真や図面を用いて住民にも分かりやすく説明されます。また、修繕の必要性だけでなく、工事時期の延期可能性についても客観的な判断が示されるため、管理組合の意思決定に大きく貢献します。

2.工事計画策定支援

工事計画策定支援では、調査結果に基づいて具体的な修繕内容と実施スケジュールを立案します。限られた予算の中で最大の効果を得るための戦略的な計画立案が重要なポイントです。

計画策定の主な内容は以下の通りです。

| 計画項目 | 内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| 工事仕様書作成 | 材料・工法の詳細規定 | 高 |

| 工程計画立案 | 工事スケジュールと段取り | 高 |

| 予算計画策定 | 工事費の詳細積算 | 高 |

| 住民対応計画 | 説明会・合意形成の手順 | 中 |

| 仮設計画検討 | 足場・養生の設置方法 | 中 |

特に重要なのは、工事の優先順位付けと段階的実施の検討です。すべての修繕を一度に実施するのではなく、緊急性の高い部位から順次実施することで、予算の平準化と工事リスクの軽減が図れます。

また、長期修繕計画との整合性を確保し、将来の修繕費用も見据えた持続可能な計画立案が求められます。耐久性の高い材料の採用により、次回修繕時期の延長を図ることも重要な検討事項です。

3.業者選定・入札支援

業者選定・入札支援は、適切な施工会社を公正かつ透明な手続きで選定するための支援サービスです。工事品質と費用に直結する重要なプロセスであり、専門的な知識と経験が必要です。

主な支援内容は以下の通りです。

- 施工会社の事前審査(財務状況、技術力、実績評価)

- 入札参加要件の設定と公告

- 見積書の内容精査と比較分析

- 技術提案の評価とヒアリング実施

- 契約条件の交渉と契約書作成支援

近年問題となっている談合リスクを回避するため、プロポーザル方式の採用や複数の選定方式の比較検討も重要なサービス内容です。単純な価格競争ではなく、技術提案と価格の総合評価により、最も管理組合にメリットのある提案を選択できます。

また、施工会社との契約交渉では、工事保証の内容、支払条件、工期短縮時のインセンティブなど、管理組合に有利な条件を引き出すための専門的な交渉が行われます。

4.工事監理・品質管理

工事監理・品質管理は、設計図書通りに工事が適切に実施されているかを継続的にチェックする重要なサービスです。管理組合に代わって専門的な監理業務を実施し、工事品質の確保を図ります。

具体的な監理業務内容は以下の通りです。

- 材料検査:使用材料の品質確認と承認

- 施工検査:工事手順・工法の適正性チェック

- 品質検査:仕上がり品質の定期的な確認

- 安全管理:工事現場の安全対策状況監視

- 進捗管理:工程表に基づく進捗状況の把握

工事監理では、週1回程度の定期的な現場確認に加え、重要な工程では立会い検査を実施します。問題が発見された場合は、即座に施工会社に改善指示を出し、必要に応じて工事の一時停止や やり直しを求めることもあります。

また、住民からの苦情や要望についても適切に対応し、施工会社との調整を図ります。管理組合と施工会社の間に立つ中立的な立場から、公正で客観的な判断を提供します。

5.アフターフォロー・保証対応

アフターフォロー・保証対応は、工事完了後の継続的なサポートサービスです。工事の効果を長期間維持し、次回修繕時期までの建物管理をサポートします。

主なアフターフォローサービスは以下の通りです。

- 工事完了後の定期点検(1年点検、2年点検等)

- 保証期間内の不具合対応と施工会社との調整

- 日常管理・メンテナンス方法の指導

- 長期修繕計画の更新と見直し支援

- 次回修繕時期の判断と準備支援

特に重要なのは、工事保証の適切な活用支援です。一般的に外壁塗装は5年、防水工事は10年程度の保証期間が設定されますが、保証内容の詳細を理解し、不具合発生時に適切に保証を請求するためには専門知識が必要です。

また、工事完了後の建物状況を記録し、将来の修繕計画策定に活用するためのデータベース作成も重要なサービス内容です。これにより、次回修繕時により精密な計画立案が可能になります。

大規模修繕工事のコンサルティングのメリット

コンサルタントを活用することで、専門的な知見に基づいた正確な診断や公平な業者選定が可能になります。

工事内容や費用の透明性が高まり、無駄な出費やトラブルを防げる点が大きな魅力です。結果として、安心して修繕を進められる体制が整います。

専門知識による適切な判断と意思決定支援

大規模修繕コンサルティングの最大のメリットは、建築や工事に関する高度な専門知識を活用できることです。一般的な管理組合では判断が困難な技術的な問題について、専門家の客観的な判断を得ることができます。

具体的には以下のような判断支援を受けられます。

- 修繕の緊急度と優先順位の科学的な判定

- 工事仕様や材料選択の適切性評価

- 施工会社の技術力と信頼性の客観的評価

- 工事費用の妥当性と相場との比較分析

- 工事リスクの事前評価と対策立案

特に重要なのは、工事の必要性について中立的な判断を得られることです。管理会社や施工会社は工事実施を前提とした提案をする傾向がありますが、独立したコンサルティング会社であれば「工事の先送りも可能」という客観的な判断も期待できます。

また、複雑な技術的内容を住民に分かりやすく説明し、合意形成を支援することも重要なメリットです。専門用語を使わない説明や、視覚的な資料作成により、住民の理解促進が図られます。

コスト削減と品質向上の同時実現

適切なコンサルティングサービスの活用により、工事費の削減と品質向上を同時に実現できる可能性があります。専門的な知識と経験に基づく最適化により、無駄な工事を排除し、必要な工事に適切な予算を配分できます。

| 削減項目 | 削減方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 過剰な工事仕様 | 適正仕様への見直し | 10-20%削減 |

| 不要な工事項目 | 優先順位に基づく取捨選択 | 5-15%削減 |

| 材料費 | 同等品への変更提案 | 5-10%削減 |

| 諸経費 | 適正な利益率への調整 | 3-8%削減 |

一方、品質向上については、施工会社の技術力評価や工事監理の強化により実現されます。価格だけでなく品質を重視した施工会社選定や、厳格な品質管理により、長期的に見てより経済的な修繕工事が可能になります。

また、VE(バリューエンジニアリング)提案により、同じ機能をより安価で実現する代替案の検討も行われます。これにより、管理組合の予算制約の中で最大の効果を得ることができます。

リスク管理と工事トラブルの予防

大規模修繕工事には様々なリスクが伴いますが、経験豊富なコンサルティング会社のサポートにより、多くのトラブルを事前に予防できます。過去の経験に基づくリスク予測と対策立案により、工事を円滑に進めることができます。

予防可能なリスクの例は以下の通りです。

- 工期遅延リスク 適切な工程管理と進捗監視

- 品質不良リスク 厳格な品質検査と改善指示

- 予算超過リスク 詳細な積算と変更管理

- 住民トラブル 事前説明と適切なコミュニケーション

- 近隣トラブル 事前挨拶と騒音・振動対策

特に重要なのは、工事中に発生する予期せぬ問題への迅速な対応です。コンサルティング会社が管理組合と施工会社の間に入ることで、問題の早期発見と適切な解決策の立案が可能になります。

また、契約書の内容についても専門的な観点から検討し、管理組合に不利な条件を排除することで、法的リスクの軽減も図られます。

大規模修繕工事のコンサルティングのデメリット

コンサルティングには一定の費用や期間が必要となり、短期的にはコスト負担が発生します。

また、コンサルタントと施工会社の意見が異なる場合、調整に時間がかかることもあります。依頼前に役割分担と目的を明確にしておくことが大切です。

追加費用の発生とコストパフォーマンスの課題

コンサルティングサービスの最大のデメリットは、工事費に加えて相当額のコンサルティング費用が発生することです。一般的に工事費の5~10%程度の費用が必要となり、小規模なマンションでは費用対効果が見合わない場合があります。

| マンション規模 | 工事費目安 | コンサル費用 | 戸当たり負担 |

|---|---|---|---|

| 30戸未満 | 3,000万円 | 150~300万円 | 5~10万円 |

| 50戸程度 | 4,000万円 | 200~400万円 | 4~8万円 |

| 100戸程度 | 7,000万円 | 350~700万円 | 3.5~7万円 |

特に小規模マンションでは、戸当たりの負担額が高額になりやすく、住民の合意を得ることが困難な場合があります。また、修繕積立金が不足している管理組合では、コンサルティング費用の確保自体が課題となります。

さらに、当初の見積もりに含まれていない追加調査や設計変更により、予想以上の費用が発生するリスクもあります。契約時にサービス範囲を明確にし、追加費用の発生条件を詳細に確認することが重要です。

依存度の高まりと自立性の低下

コンサルティングサービスに過度に依存することで、管理組合の自立性や判断力が低下するリスクがあります。専門家に任せることで安心感は得られますが、管理組合自身の知識や経験の蓄積が不十分になる可能性があります。

依存による問題の例は以下の通りです。

- 建物に関する基本的な知識が身につかない

- 次回修繕時も同様の支援が必要になる

- 日常的な維持管理判断ができなくなる

- 緊急時の対応能力が低下する

- コンサルタントの提案を盲目的に受け入れる傾向

特に問題となるのは、コンサルティング会社の提案内容を十分に検証せずに受け入れてしまうことです。どれだけ信頼できるコンサルタントであっても、管理組合として主体的な判断を行う姿勢を維持することが重要です。

また、コンサルティング契約が長期間にわたる場合、途中で方針変更や契約解除が困難になるリスクもあります。適切な契約条件の設定と定期的な見直しが必要です。

不適切なコンサルティング会社のリスク

最も深刻なデメリットは、不適切なコンサルティング会社を選んでしまった場合の重大な損失です。国土交通省が警鐘を鳴らしているように、一部のコンサルティング会社による談合や不正行為により、管理組合が大きな不利益を被るリスクがあります。

不適切なコンサルタントによる問題例は以下の通りです。

- 特定の施工会社との癒着による不公正な選定

- 不要な工事による費用の水増し

- 施工会社からの見返りによる利益相反

- 専門性の不足による不適切な判断

- 重要な情報を隠蔽する不透明な対応

これらの問題を避けるためには、コンサルティング会社の選定段階での十分な調査と検証が不可欠です。複数社からの提案を比較し、過去の実績や評判を慎重に確認する必要があります。

また、セカンドオピニオンの活用や、第三者機関による評価の確認など、客観的な判断材料を多面的に収集することが重要です。

大規模修繕工事のコンサルティング費用

コンサルタント費用は、工事総額の3〜8%程度が目安とされています。

費用には調査診断、設計、見積査定、工事監理などの業務が含まれる場合が多く、契約形態によって異なります。初期段階で見積内容と範囲をしっかり確認することが重要です。

一般的な費用体系(定額制、工事費連動型等)

大規模修繕コンサルティングの費用体系は、主に工事費連動型と定額制の2つに分類されます。それぞれに特徴があり、マンションの規模や工事内容に応じて最適な方式を選択することが重要です。

| 費用体系 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 工事費連動型 (5-10%) | ・工事規模に応じた適正負担 ・成果報酬的側面 | ・工事費増加時の費用上昇 ・小規模では割高 |

| 定額制 | ・費用の予見性が高い ・小規模でも利用しやすい | ・工事内容に関わらず一律 ・複雑な工事では割安感 |

| 業務別課金 | ・必要なサービスのみ選択 ・費用の透明性が高い | ・トータル費用が不明 ・追加費用のリスク |

工事費連動型は、最も一般的な費用体系で、工事総額の5~10%をコンサルティング費用として設定します。工事規模に比例して費用が決まるため、大規模なマンションほど費用対効果が高くなる傾向があります。

定額制では、戸数や建物の延床面積に基づいて固定額が設定されます。一般的には戸当たり2~5万円程度が相場となっており、小規模マンションでも利用しやすい料金設定となっています。

業務別課金制は、劣化診断、設計業務、工事監理などのサービス項目ごとに個別に費用を設定する方式です。必要なサービスのみを選択できるため、予算制約のある管理組合には魅力的な選択肢となります。

戸数規模別の費用目安

マンションの戸数規模別のコンサルティング費用目安は以下の通りです。これらの数値は、一般的な大規模修繕工事(外壁・屋上防水・鉄部塗装等)を想定した目安となります。

| 戸数規模 | 工事費目安 | コンサル費用 (連動型) | コンサル費用 (定額制) | 戸当たり負担 |

|---|---|---|---|---|

| 20戸未満 | 2,000~2,500万円 | 100~250万円 | 60~100万円 | 3~12万円 |

| 20~39戸 | 2,500~3,500万円 | 125~350万円 | 80~150万円 | 3~15万円 |

| 40~59戸 | 3,500~4,500万円 | 175~450万円 | 120~200万円 | 3~11万円 |

| 60~99戸 | 4,500~7,000万円 | 225~700万円 | 180~300万円 | 3~11万円 |

| 100~199戸 | 7,000万~1.2億円 | 350~1,200万円 | 300~600万円 | 3~12万円 |

| 200戸以上 | 1.2億円以上 | 600万円以上 | 500万円以上 | 2.5~8万円 |

特に注意すべきは、小規模マンション(40戸未満)では戸当たり負担が高額になりやすいことです。この場合、定額制やサービス内容を限定した契約を検討することで、費用負担の軽減が可能です。

また、建物の特殊性(タワーマンション、外断熱工法、複雑な形状等)により、標準的な費用から大幅に増額される場合があります。見積もり取得時に建物の特徴を詳細に伝え、正確な費用算定を求めることが重要です。

追加費用が発生するケース

当初の契約に含まれていない追加費用が発生する主なケースを事前に把握し、契約時に明確にしておくことが重要です。予期せぬ追加費用により予算超過を避けるため、以下のような状況を想定した契約条項の確認が必要です。

詳細調査の追加実施では、当初の目視調査で問題が発見された場合、赤外線調査やコンクリート中性化試験などの詳細調査が必要になることがあります。これらの調査費用は、一般的に50~200万円程度の追加費用となります。

設計変更への対応では、工事着手後に予期せぬ劣化が発見された場合や、住民からの要求により仕様変更が生じた場合、設計図書の変更作業が必要になります。変更の規模により10~100万円程度の追加費用が発生します。

工期延長時の監理費用では、天候不良や施工上の問題により工期が延長された場合、その期間分の監理費用が追加で必要になります。月額10~30万円程度の追加費用が一般的です。

追加費用を最小限に抑えるためには、以下の対策が有効です。

- 契約時に追加費用の発生条件を明文化する

- 上限額を設定し、超過時は事前承認を条件とする

- 定額制契約により追加費用リスクを軽減する

- 複数社見積もりにより相場を把握する

- 予備費を設定し、予期せぬ費用に備える

特に重要なのは、追加費用の発生前に必ず管理組合の承認を得るプロセスを契約書に明記することです。これにより、一方的な費用増加を防ぐことができます。

新東亜工業は、建設業界における談合・不透明な入札慣行を払拭すべく「ファシリテーション」サービスを提供しています。

✅️建設工事における「談合防止」「公正入札」のファシリテーションを専門的に支援

✅️請負契約・入札手続の段階から発注者・受注者の双方にとって透明で明確なプロセスを提供

✅️業者選定・仕様作成などの初期段階から関与し、競争性・技術品質の確保を図る

✅️談合リスクを抑えた入札・契約運用によって、信頼性の高い建設プロジェクトを実現

✅️建設業界の信頼回復・適正な価格形成・適切な施工品質の担保に貢献

プロセスの透明化・公正な競争環境の構築を支援し、発注側・受注側双方が適切な役割分担と情報共有によって、効率的かつ誠実な工事実施を目指します。

施工技術の向上だけでなく、業界全体の倫理・ガバナンス改善にも寄与します。

ご相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

大規模修繕工事のコンサルティング会社の選び方

信頼できるコンサルティング会社を選ぶには、過去の実績や担当者の資格、報酬体系の透明性を確認することが基本です。

また、説明が丁寧でコミュニケーションが取りやすいかどうかも判断材料となります。複数社を比較して検討しましょう。

過去の実績・施工事例を確認する

コンサルティング会社選定の最重要ポイントは、自分のマンションと類似した建物での豊富な実績があるかという点です。建物の構造、規模、築年数などの特性に応じた専門知識と経験が、工事の成否を大きく左右します。

確認すべき実績のポイントは以下の通りです。

| 確認項目 | 重要度 | 確認方法 | 判断基準 |

|---|---|---|---|

| 同規模マンション実績 | 高 | 戸数・工事規模別実績数 | 過去3年で10件以上 |

| 同構造建物での経験 | 高 | RC造、SRC造等の実績 | 同構造で5件以上 |

| 築年数の近い建物 | 中 | 築15年、30年等の実績 | 同世代建物で3件以上 |

| 特殊工法への対応 | 中 | 外断熱、免震等の実績 | 同工法での実績必須 |

| トラブル対応事例 | 中 | 問題発生時の解決実績 | 具体的な解決事例 |

実績の確認方法として、具体的な施工事例の詳細説明を求めることが重要です。単に件数を聞くだけでなく、どのような課題があり、どのように解決したかの具体的なエピソードを確認しましょう。

可能であれば、実際にコンサルティングを受けた管理組合からの評価を直接聞くことも有効です。工事結果への満足度、対応の迅速性、説明の分かりやすさなどの生の声は、選定の重要な判断材料となります。

また、施工事例の写真や報告書のサンプルを見せてもらうことで、コンサルティング会社の技術レベルや報告書の品質を確認できます。詳細で分かりやすい資料を作成できる会社は、住民への説明能力も高いと判断できます。

建築士・マンション管理士の資格保有者か

コンサルティング業務に特定の資格は法的に必要ありませんが、一級建築士やマンション管理士などの有資格者が常勤で在籍していることは信頼性の重要な指標となります。資格は専門知識の証明であり、法的責任を負える立場にあることを示します。

| 資格名 | 説明 |

|---|---|

| 一級建築士 | 設計・工事監理の法的責任を負える唯一の資格 |

| マンション管理士 | 管理組合運営と法的手続きの専門知識 |

| 管理業務主任者 | マンション管理業務全般の専門資格 |

| マンション維持修繕技術者 | 修繕技術の専門的知識を証明 |

| 監理技術者 | 大規模工事現場管理の法定資格 |

特に注意すべきは、「名義貸し」による形式的な資格保有です。資格証明書の確認だけでなく、実際に業務を担当する技術者が有資格者であるかを確認することが重要です。担当予定者との面談を通じて、真の専門性を見極めましょう。

また、継続的な研修受講や業界団体への加入状況も、専門性維持への取り組みを示す指標となります。建築技術や法規制の変化に対応するため、常に最新の知識を身につけている会社を選ぶことが重要です。

費用体系の透明性

コンサルティング費用の透明性は、信頼できる会社を見極めるための重要な判断基準です。費用体系が不明確な会社は、後で追加費用を請求したり、サービス内容が曖昧になるリスクがあります。

- 基本料金の内訳:何にどの程度の費用がかかるかの詳細説明

- 追加費用の条件:どのような場合に追加費用が発生するか

- 支払いスケジュール:いつ、どの程度の支払いが必要か

- 成果物の範囲:何を提供してくれるかの明確化

- キャンセル条件:契約解除時の費用負担

特に重要なのは、見積書の詳細度と説明の分かりやすさです。「コンサルティング一式」のような曖昧な項目ではなく、劣化診断費、設計費、監理費などが個別に明記されている見積書が理想的です。

また、他社との比較を嫌がったり、費用の根拠について詳細な説明を避ける会社は、透明性に問題がある可能性があります。複数社から詳細な見積もりを取得し、費用体系を十分に比較検討することが重要です。

アフターサポート体制

大規模修繕工事は完了後のメンテナンスが重要であり、長期的なアフターサポート体制が充実している会社を選ぶことが大切です。工事の効果を長期間維持し、次回修繕までの期間を最大化するためには、継続的な支援が不可欠です。

確認すべきアフターサポート内容は以下の通りです。

| サポート内容 | 実施時期 | 重要度 | 確認ポイント |

|---|---|---|---|

| 定期点検 | 1年後、2年後等 | 高 | 点検項目と報告書の詳細度 |

| 保証対応 | 保証期間中 | 高 | 対応の迅速性と責任範囲 |

| メンテナンス指導 | 工事完了後 | 中 | 日常管理方法の具体的指導 |

| 修繕計画更新 | 3~5年後 | 中 | 長期修繕計画の見直し支援 |

| 緊急時対応 | 随時 | 中 | 連絡体制と対応時間 |

特に重要なのは、工事保証期間中の不具合対応です。施工会社との調整を適切に行い、保証内容を最大限活用するためには、コンサルティング会社の継続的な支援が必要です。

また、次回修繕時期の判断や準備段階での相談対応も重要なサービスです。長期的なパートナーとして信頼関係を築ける会社を選ぶことで、マンションの資産価値維持に大きく貢献します。

第三者機関の認定・評価

コンサルティング会社の信頼性を客観的に判断するため、第三者機関による認定や評価を確認することも重要です。業界団体への加入や公的機関からの認定は、一定の品質基準を満たしている証拠となります。

確認すべき認定・評価は以下の通りです。

- 建築士事務所登録:都道府県への正式な事業者登録

- 業界団体加入:建築士会、管理士会等への加入状況

- ISO認証取得:品質管理システムの国際認証

- 公的機関認定:住宅性能評価機関等の認定

- 表彰・受賞歴:業界団体や公的機関からの表彰

ただし、認定や評価があるからといって必ずしも優良な会社とは限りません。これらは最低限の品質を保証するものであり、実際のサービス内容や対応力とは別に評価する必要があります。

また、インターネット上の口コミや評判も参考になりますが、情報の信頼性を慎重に判断することが重要です。可能であれば、複数の情報源から総合的に評価することをお勧めします。

大規模修繕工事のコンサルティングを依頼する際の注意点

依頼の際は、契約内容や成果物の範囲を明確にしておくことがトラブル防止の第一歩です。

特に、業者選定時の条件統一や情報共有の体制を整えることが重要です。住民説明会や合意形成のサポートを行うコンサルタントを選ぶと安心です。

契約内容・成果物の明確化

コンサルティング契約を締結する際は、契約内容と成果物を可能な限り詳細に明文化することが重要です。曖昧な契約内容は後のトラブルの原因となり、期待したサービスが受けられない可能性があります。

- 業務範囲:劣化診断、設計、監理等の具体的な作業内容

- 成果物:調査報告書、設計図書、工事監理報告書等の仕様

- 業務スケジュール:各段階の完了予定時期と納期

- 責任分担:コンサルタントと管理組合の役割分担

- 変更手続き:業務内容変更時の手続きと費用負担

特に重要なのは、成果物の品質基準と納期を具体的に定めることです。「調査報告書」と一言で言っても、その詳細度や分析レベルは会社によって大きく異なります。サンプルを見せてもらい、期待するレベルを明確にしておきましょう。

また、業務の変更や追加が必要になった場合の手続きも明文化しておくことが重要です。管理組合の承認プロセスや追加費用の算定方法を事前に取り決めることで、後のトラブルを防げます。

見積もり条件の統一

複数のコンサルティング会社から見積もりを取得する際は、比較検討を適切に行うため、見積もり条件を統一することが不可欠です。条件が異なると正確な比較ができず、最適な会社を選べない可能性があります。

| 条件項目 | 統一内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| 業務範囲 | 同一の作業項目と詳細度 | 高 |

| 調査方法 | 同一の調査手法と精度 | 高 |

| 成果物仕様 | 同一の報告書レベル | 高 |

| 工期設定 | 同一のスケジュール条件 | 中 |

| 支払条件 | 同一の支払スケジュール | 中 |

見積もり依頼書(RFP:Request for Proposal)を作成し、すべての会社に同一の条件を提示することが理想的です。これにより、価格だけでなくサービス内容の違いも明確に比較できます。

また、見積もり説明会を開催し、各社からの質疑応答を通じて条件の詳細を統一することも有効です。この過程で各社の理解度や提案力も確認できるため、選定の重要な判断材料となります。

施工業者との癒着防止

コンサルティング会社と施工業者の癒着は、大規模修繕工事における最大のリスクの一つです。中立公正な立場でのコンサルティングを確保するため、癒着防止対策を徹底することが重要です。

癒着防止のための具体的対策は以下の通りです。

- 誓約書の提出:バックマージンや不正行為を行わない旨の書面誓約

- 利害関係の開示:特定施工業者との資本関係や取引関係の報告

- 複数見積もりの徹底:最低3社以上からの見積もり取得

- 選定プロセスの透明化:評価基準と選定過程の住民への公開

- 第三者チェック:セカンドオピニオンの活用

特に重要なのは、施工業者選定プロセスの透明性を確保することです。なぜその業者が選ばれたのか、他の候補との違いは何かを明確に説明できるコンサルタントを選ぶことが重要です。

また、国土交通省が推奨するプロポーザル方式の採用により、単純な価格競争を避け、談合リスクを軽減することも有効な対策です。

管理組合の合意形成を忘れずに

コンサルティング会社に依頼する際も、管理組合としての主体性を維持し、適切な合意形成プロセスを経ることが重要です。専門家に任せることで安心感は得られますが、最終的な責任は管理組合にあることを忘れてはいけません。

適切な合意形成のポイントは以下の通りです。

- 住民への十分な説明:コンサルタント選定理由と期待効果の説明

- 段階的な意思決定:調査結果を受けた工事実施可否の判断

- 定期的な報告会:進捗状況と重要事項の住民への報告

- 異議申し立て機会:住民からの意見や質問に答える場の設定

- 最終承認プロセス:工事契約前の総会等での最終確認

特に注意すべきは、コンサルタントの提案を盲目的に受け入れないことです。どれだけ信頼できる専門家であっても、管理組合として疑問点は積極的に質問し、納得できる説明を求めることが重要です。

また、住民の中に建築関係者がいる場合は、その意見も参考にしながら、多角的な視点で判断することが大切です。専門家同士の意見交換により、より良い解決策が見つかる場合もあります。

設計監理方式と責任施工方式の違い

大規模修繕工事の発注方式には主に「設計監理方式」と「責任施工方式」があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。

コンサルティング会社を活用する際は、これらの方式の違いを理解し、マンションの状況に最適な方式を選択することが重要です。

| 比較項目 | 設計監理方式 | 責任施工方式 |

|---|---|---|

| 設計者 | コンサルタント(設計事務所) | 施工会社 |

| 監理者 | コンサルタント(設計事務所) | 施工会社(自主監理) |

| 費用透明性 | 高い(詳細積算) | 中程度(一式発注) |

| 品質管理 | 第三者による厳格な監理 | 施工会社による自主管理 |

| 工期 | 設計期間が必要で長期 | 比較的短期 |

| コスト | 設計監理費が追加で必要 | 工事費に包含 |

| 談合リスク | あり(統一仕様による価格競争) | 低い(競争原理が働きにくい) |

| 責任の所在 | 設計と施工で分離 | 施工会社に一元化 |

設計監理方式とは

設計監理方式は、設計と施工を分離し、コンサルタント(設計事務所)が設計と工事監理を担当する方式です。

詳細な設計図書を作成し、複数の施工会社から同一条件での見積もりを取得することで、透明性の高い比較検討が可能になります。

| メリット | ・詳細な仕様書により工事内容が明確 ・複数社による価格競争 ・第三者による厳格な工事監理 ・設計責任と施工責任の分離 ・設計変更に柔軟に対応可能 |

| デメリット | ・設計監理費が工事費とは別に必要 ・設計期間により全体工期が延長 ・統一仕様書による価格調整の可能性(談合リスク) ・設計ミスと施工不良の判別困難 |

設計監理方式は、大規模なマンションや複雑な工事に適していると言えます。詳細な検討と厳格な品質管理が必要な場合に、その効果を最大限発揮できます。

責任施工方式とは

責任施工方式は、施工会社が設計から施工まで一括して担当する方式です。

施工会社が建物の調査診断から工事完了まで一貫して責任を負うため、責任の所在が明確で、迅速な工事進行が可能です。

| メリット | ・設計費込みの一括価格 ・設計と施工の並行作業が可能 ・すべての責任が施工会社に集約 ・現場状況に応じた臨機応変な対応 ・各社独自の提案による差別化(談合リスクの軽減) |

| デメリット | ・工事内容の詳細が見えにくい ・各社提案内容が異なり比較が複雑 ・第三者チェックがない自主管理 ・設計変更時の費用算定が不透明 |

責任施工方式は、中小規模のマンションや標準的な修繕工事に適していると言えます。また、不適切コンサル問題を回避したい管理組合にとっても有力な選択肢となります。

どちらの方式を選択するかは、マンションの規模、工事の複雑さ、管理組合の方針、予算制約などを総合的に考慮して決定する必要があります。重要なのは、それぞれの特徴を理解し、自分のマンションに最適な方式を選択することです。

大規模修繕工事のコンサルティングに関するよくある質問【FAQ】

大規模修繕工事のコンサルティングについて、管理組合から寄せられることの多い質問をまとめました。実際の相談事例に基づく実践的な回答により、皆様の疑問や不安の解消にお役立てください。

これらのFAQを参考に、コンサルティングサービスの活用について理解を深め、適切な判断を行っていただければと思います。

Q. コンサルティング会社はいつ頃から探し始めるべきですか?

大規模修繕工事のコンサルティング会社は、工事予定時期の2~3年前から探し始めることをお勧めします。十分な検討期間を確保することで、複数社の比較検討や住民合意の形成に必要な時間を確保できます。

早期から準備を開始することで、焦って不適切な会社を選んでしまうリスクを避けることができます。また、長期修繕計画の見直しや修繕積立金の検討も並行して進められるため、より計画的な修繕工事が実現できます。

Q. 管理会社とコンサルティング会社の役割分担はどうなりますか?

管理会社とコンサルティング会社の役割分担は、事前に明確に取り決めておくことが重要です。重複や抜け漏れを防ぐため、以下のような分担が一般的です。

| 業務内容 | 管理会社 | コンサルティング会社 |

|---|---|---|

| 住民説明・連絡調整 | ○ | △(技術的説明) |

| 理事会・総会サポート | ○ | △(専門的助言) |

| 劣化診断 | △(簡易診断) | ○ |

| 工事計画策定 | △ | ○ |

| 施工会社選定 | △(事務手続き) | ○ |

| 工事監理 | × | ○ |

| 日常管理 | ○ | × |

重要なのは、両者が連携して管理組合をサポートする体制を構築することです。管理会社は住民との日常的なコミュニケーションを担当し、コンサルティング会社は技術的な専門業務を担当するという補完関係が理想的です。

Q. コンサルタントとコンサルティングの違いはなんですか?

「コンサルタント」と「コンサルティング」は混同されやすい用語ですが、以下のような違いがあります。

コンサルタントは、専門的な知識や経験を基に助言や指導を行う「人」または「会社」を指します。大規模修繕分野では、建築士やマンション管理士などの有資格者が該当します。

コンサルティングは、専門家が提供する「サービスや業務」を指します。劣化診断、工事計画策定、施工会社選定支援などの具体的な業務内容を包括的に表現した用語です。

実際の契約では、コンサルタント(専門家)がコンサルティング(専門サービス)を提供するという関係になります。どちらの用語を使っても大きな問題はありませんが、契約書では「コンサルティング業務委託契約」という表現が一般的です。

Q. コンサルティング契約の期間はどの程度ですか?

コンサルティング契約の期間は、工事の規模や内容により大きく異なりますが、一般的には2~4年程度が標準的です。劣化診断から工事完了、アフターフォローまでを含む包括的な契約の場合の期間です。

段階別の期間目安は以下の通りです。

- 劣化診断段階:3~6ヶ月

- 工事計画策定:6~12ヶ月

- 施工会社選定:3~6ヶ月

- 工事監理期間:6~12ヶ月

- アフターフォロー:1~2年

ただし、段階的な契約も可能です。まず劣化診断のみを契約し、その結果を受けて工事実施を判断するという方法もあります。この場合、最初の契約は6ヶ月程度の短期間となります。

契約期間中の途中解約条件についても事前に確認し、管理組合の状況変化に対応できる柔軟な契約内容にしておくことが重要です。

Q. 談合問題や不適切コンサルとはなんですか?

談合問題や不適切コンサルは、大規模修繕工事における最も深刻な社会問題の一つです。2017年に国土交通省が異例の注意喚起を行ったことで、広く知られるようになりました。

主な問題事例は以下の通りです。

- 偽装コンサルタント ▶ 実際の業務を施工会社の社員が行っていた

- 見積もり操作 ▶ 特定の施工会社が有利になるよう工作

- バックマージン ▶ 施工会社からの見返りを受け取る利益相反

- 過剰な工事提案 ▶ 不要な工事による費用の水増し

これらの問題により、本来なら適正価格で実施できる工事が、数百万円から数千万円高額になるケースが多発しました。

対策として、以下の点に注意することが重要です。

- 異常に安いコンサルティング費用の会社は避ける

- 特定の施工会社を強く推薦する会社は疑う

- バックマージンに関する誓約書の提出を求める

- セカンドオピニオンを活用する

- プロポーザル方式の採用を検討する

透明性と公正性を重視するコンサルティング会社を選ぶことが、これらの問題を回避する最も確実な方法です。

まとめ

大規模修繕工事におけるコンサルティングサービスについて、その役割から選び方、費用、注意点まで詳しく解説してまいりました。

適切なコンサルティング活用のポイントをまとめると以下の通りです。

- 専門知識による適切な判断で工事品質向上

- 費用対効果を総合的に判断して選択

- 実績と資格を重視した会社選定

- 契約内容と成果物の明確化が重要

- 透明性と中立性の確保で談合回避

- 管理組合の主体性維持と合意形成

- 長期的なアフターサポート体制確認

大規模修繕工事は、マンションの資産価値と居住環境を決定する重要なプロジェクトです。

適切なコンサルティングサービスの活用により、工事品質の向上とコスト最適化を同時に実現できる可能性があります。一方で、不適切なコンサルタントを選んでしまうと、大きな損失を被るリスクもあります。

本記事でご紹介した選定基準と注意点を参考に、信頼できるパートナーを慎重に選択し、安心できる大規模修繕工事を実現してください。

大規模修繕工事でお悩みの管理組合の方

「ファシリテーション」で談合をなくそう!

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

豊富な実績と専門知識を持つスタッフが、

皆様の疑問や不安にお答えし、最適な解決策をご提案いたします。