屋上防水とは?種類から費用相場・工法別の特徴・耐用年数・業者の選び方まで解説

2025/07/24

建物の屋上は、紫外線や雨風に常にさらされる過酷な環境にあります。適切な防水処理が施されていなければ、雨漏りや建物の劣化を引き起こし、大規模な修繕が必要になることも少なくありません。

そんな建物の屋上を長期間守るために欠かせない重要な工事が屋上防水工事です。

しかし、防水工法にはウレタン、シート、FRP、アスファルトなど複数の種類があり、それぞれ特徴や費用、耐用年数が異なります。

どの工法を選ぶべきか、費用はどのくらいかかるのか、信頼できる業者をどう見極めるべきかなど、初めて防水工事を検討する方にとっては分からないことばかりでしょう。

本記事では、屋上防水の基礎知識から工法別の特徴、費用相場、業者選びのポイントまで、実践的な情報を網羅的に解説します。

この記事で分かること

- 屋上防水の役割と劣化時のリスク

- ウレタン・シート・FRP・アスファルト工法の特徴

- 建物の用途や構造に応じた最適な防水工法の選び方

- 工法別の費用相場と建物規模別の概算費用

- 防水工事業者を選ぶ際の注意点

目次

屋上防水とは?|目的と必要性

屋上防水は、建物の最上部である屋上を雨水の浸入から守るために施される工事です。

建物の中で最も雨や紫外線、温度変化の影響を受けやすい場所であり、防水層が適切に機能していなければ、建物全体の寿命を縮めてしまいます。

マンションやビル、工場、戸建て住宅の陸屋根など、平らな屋上を持つあらゆる建物において、防水工事は必須のメンテナンスと言えるでしょう。

屋上防水の役割

屋上防水の最も重要な役割は、雨水の浸入を防ぐことです。防水層が屋上全体を覆うことで、コンクリートやモルタルといった下地材への水の侵入を防ぎ、建物の構造体を保護します。

水が建物内部に浸入すると、鉄筋の錆や木材の腐食、カビの発生など、さまざまな問題を引き起こします。

また、防水層は紫外線や温度変化による建材の劣化を遅らせる役割も担っています。

コンクリートは乾燥と湿潤を繰り返すことでひび割れが進行しますが、防水層がこれを防ぐことで、建物の耐久性を大幅に向上させることができます。

さらに、適切な防水工事は建物の資産価値を維持することにもつながり、長期的な視点で見れば大きなコストメリットがあります。

防水層が劣化するとどうなる?

防水層の劣化は、目に見えない段階から徐々に進行します。初期段階では防水層の表面にひび割れや膨れが発生し、そこから少しずつ水が浸入し始めます。

この段階で適切な対処をしなければ、やがて下地のコンクリートにまで水が到達し、建物の構造部分にダメージを与えることになります。

具体的には、天井からの雨漏り、室内のカビや悪臭、壁のシミや塗装の剥がれなどが発生します。さらに進行すると、コンクリート内部の鉄筋が錆びて膨張し、コンクリートを押し広げて爆裂現象を引き起こすこともあります。

この状態になると、防水工事だけでなく、構造体の修繕も必要になり、費用が数倍に膨れ上がる可能性があります。

また、雨漏りによって電気配線がショートすれば火災のリスクも高まりますし、カビの繁殖は住人の健康被害にもつながります。

防水層の劣化を放置することは、建物の寿命を縮めるだけでなく、安全性にも関わる重大な問題なのです。

防水工事が必要になるサイン(劣化症状チェック)

屋上の防水層が劣化しているかどうかは、いくつかの症状から判断することができます。定期的に屋上をチェックし、以下のような症状が見られたら、早めに専門業者に相談することをおすすめします。

- 防水層表面のひび割れ

- チョーキング現象(防水層の表面がボロボロと剥がれ落ちる)

- 天井や壁のシミ、雨漏り、臭い

防水層表面のひび割れは、最も分かりやすい劣化のサインです。細かいヘアークラックから始まり、徐々に幅が広がっていきます。

また、防水層が膨れている場合は、下地との間に水が浸入している証拠です。この膨れを放置すると、防水層が破れて大規模な雨漏りにつながります。

防水層の表面が粉状になってボロボロと剥がれ落ちる「チョーキング現象」も、紫外線による劣化が進んでいる証拠です。

さらに、排水口周辺や立ち上がり部分に水たまりができている場合は、排水不良や勾配不足の可能性があり、防水層への負担が増大しています。

室内側では、天井や壁にシミができている、雨の日に天井から水が滴る、室内にカビ臭さが漂うといった症状が現れたら、すでに雨漏りが発生しています。

このような症状が出る前に、屋上の定期点検を行い、早期発見・早期対処を心がけることが重要です。

屋上防水の種類と特徴を工法別に比較

屋上防水には、主に4つの工法が用いられています。それぞれの工法には独自の特徴があり、建物の構造や用途、予算に応じて最適な方法を選択する必要があります。

ここでは、代表的な4つの防水工法について、施工方法や特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

| 防水工法 | 特徴 | 耐用年数 |

|---|---|---|

| ウレタン防水 | ・液体を塗布して継ぎ目のない防水層を形成 ・複雑な形状にも対応しやすい ・補修・改修がしやすく汎用性が高い | 10〜13年 |

| シート防水 | ・防水シートを接着・固定して施工 ・工期が短く、施工品質を均一に保ちやすい ・平滑な屋上に向いている | 12〜15年 |

| FRP防水 | ・樹脂とガラス繊維で硬い防水層を形成 ・強度・耐摩耗性が高く、歩行可能 ・狭い範囲や住宅バルコニーに最適 | 10〜12年 |

| アスファルト防水 | ・アスファルト層を積層して厚みを確保 ・高い防水性・耐久性を発揮 ・重量があるため高層・大型建物向き | 20〜25年 |

ウレタン防水(密着工法・通気緩衝工法)

ウレタン防水は、液状のウレタン樹脂を屋上に塗布して防水層を形成する工法です。複雑な形状の屋上や、配管などの突起物が多い場所でも継ぎ目なく施工できるため、非常に汎用性の高い工法として広く採用されています。

密着工法は、下地に直接ウレタン樹脂を塗布する方法で、比較的安価で施工期間も短いのが特徴です。ただし、下地の動きや湿気の影響を受けやすく、膨れが発生しやすいというデメリットがあります。

一方、通気緩衝工法は、通気性のあるシートを敷いてからウレタン樹脂を塗布する方法で、下地の湿気を逃がすことができるため、膨れの発生を防ぐことができます。

| メリット | ・軽量で建物への負担が少ない ・施工費用が比較的安価である ・複雑な形状にも対応できる ・既存の防水層の上に重ね塗りができる |

| デメリット | ・耐用年数がやや短い(10年〜13年程度) ・雨や湿気などに左右されやすい ・職人の技術力によって仕上がりに差が出やすい ・紫外線に弱く、定期的なの塗り替えが必要になる |

シート防水(塩ビ・ゴム)

シート防水は、塩化ビニールシートやゴムシートといった防水シートを屋上に敷き詰めて接着する工法です。工場で製造された均一な品質のシートを使用するため、施工品質が安定しており、耐久性も高いのが特徴です。

塩ビシート防水は、塩化ビニール樹脂製のシートを使用する方法で、耐候性や耐久性に優れており、紫外線や熱にも強いという特徴があります。

シートの色やデザインも豊富で、意匠性を重視したい場合にも適しています。接合部は熱風溶接で一体化させるため、継ぎ目からの漏水リスクが低いのも大きなメリットです。

ゴムシート防水は、合成ゴム製のシートを使用する方法で、伸縮性が高く、建物の動きに追従しやすいという特徴があります。

軽量で施工性も良好ですが、接合部は接着剤で貼り合わせるため、塩ビシートに比べると継ぎ目の信頼性がやや劣ります。

| メリット | ・工場製品のため品質が均一で安定している ・施工期間が短く、工事中の影響が少ない ・耐用年数が約13〜17年と長い ・歩行に強く、屋上を有効活用できる ・施工後すぐに歩行可能で、建物の使用制限が少ない |

| デメリット | ・複雑な形状や突起物が多い場所では施工が難しい ・シートを広げるスペースが必要で、狭小地には不向き ・下地に凹凸があると密着性が低下しやすい ・ゴムシートは紫外線に弱く、劣化が早い傾向がある |

FRP防水(繊維強化プラスチック防水)

FRP防水は、ガラス繊維などの補強材にポリエステル樹脂を含浸させて硬化させることで、プラスチック状の強固な防水層を形成する工法です。

もともと船舶や浴槽などに使用されていた技術を防水工事に応用したもので、非常に高い防水性能と強度を持っています。

施工は、下地にプライマーを塗布した後、ガラスマットを敷き、その上からポリエステル樹脂を塗布して含浸させ、さらにトップコートで仕上げるという工程で行われます。

硬化が早く、施工から1日から2日で歩行可能になるため、工期が短いのも特徴です。

| メリット | ・非常に高い強度と優れた耐水性を持つ ・軽量で建物への負担が少ない ・硬化が早く、短工期で施工できる ・歩行や車両通行にも耐えられる高い耐摩耗性 ・継ぎ目のない一体成型で、漏水リスクが低い |

| 主なデメリット | ・伸縮性が低く、建物の動きや温度変化でひび割れしやすい ・紫外線に弱く、トップコートの定期塗り替えが必要 ・広い面積では費用が高額になりやすい ・硬化時に特有の臭気があり、住宅地では配慮が必要 |

アスファルト防水(トーチ工法・熱工法)

アスファルト防水は、最も歴史が古く実績豊富な防水工法です。アスファルトを含浸させた防水シートを何層にも重ねて貼り付けることで、厚みのある強固な防水層を形成します。高い信頼性と耐久性から、大型ビルやマンションなどで広く採用されています。

トーチ工法は、裏面にアスファルトが付着した防水シートをバーナーで炙りながら溶かし、下地に密着させる方法です。従来の熱工法に比べて施工が容易で、臭気や煙も少ないため、改修工事で多く採用されています。

熱工法は、溶かしたアスファルトを塗布しながら防水シートを貼り重ねていく伝統的な方法で、最も高い防水性能と耐久性を誇ります。ただし、大量のアスファルトを溶かす必要があるため、大型の設備が必要で、施工時の臭気や煙が問題になることもあります。

| メリット | ・耐用年数が約15〜25年と非常に長い ・実績が豊富で信頼性が高い ・多層構造により防水性能が極めて高い ・温度変化に強く、季節を問わず安定した性能 ・重歩行・車両通行にも耐えられる高強度 |

| デメリット | ・重量があり、建物への負担が大きい ・新築時や鉄筋コンクリート造でしか採用できない場合がある ・施工時に臭気や煙が発生する ・施工費用が高く、工期も長め ・複雑な形状には不向きで、木造建築には使用できない |

屋上防水工法の選び方|用途・構造別におすすめを紹介

防水工法を選ぶ際には、建物の構造、用途、予算、既存の防水状態など、さまざまな要素を考慮する必要があります。

ここでは、代表的な建物タイプ別に、最適な防水工法の選び方を解説します。

マンション・集合住宅の屋上防水

マンションや集合住宅の屋上防水では、耐久性と施工中の居住者への影響を考慮する必要があります。特に、臭気や騒音、工期の長さは居住者の生活に直接影響するため、慎重に工法を選択しなければなりません。

新築時には、アスファルト防水(熱工法)が最も高い信頼性を誇ります。多層構造による優れた防水性能と長い耐用年数は、長期的な建物管理において大きなメリットとなります。

ただし、施工時の臭気と煙、工期の長さがネックになる場合もあります。

改修工事では、既存の防水層の状態によって選択肢が変わります。既存の防水層がアスファルト防水の場合、トーチ工法での改修が一般的です。

既存層を撤去せずに重ね張りできるケースも多く、工期とコストを抑えることができます。

一方、既存の防水層がウレタンやシートの場合は、塩ビシート防水での改修が適しています。軽量で耐久性が高く、施工期間も短いため、居住者への影響を最小限に抑えられます。

また、屋上を居住者の憩いの場として活用したい場合も、歩行性に優れた塩ビシートが適しています。

予算を抑えたい場合は、ウレタン防水(通気緩衝工法)も選択肢になります。ただし、耐用年数が短いため、長期的なコストパフォーマンスを考慮する必要があります。

戸建て住宅の陸屋根・ベランダ防水

戸建て住宅の陸屋根やベランダは、面積が比較的小さく、形状も複雑な場合が多いため、施工性と費用のバランスが重要になります。また、住みながらの工事となるため、工期の短さも重視されます。

最も一般的に採用されるのはFRP防水です。高い強度と防水性能、短い工期、比較的安価な費用というバランスの良さから、戸建て住宅では最も人気のある工法です。

特に、ベランダやバルコニーなど、人が頻繁に歩行する場所に適しています。

ただし、FRP防水は伸縮性がないため、ひび割れが発生しやすいという欠点があります。建物の揺れや温度変化の影響を受けやすい木造住宅では、5年から7年程度でトップコートの塗り替えが必要になります。

ウレタン防水も戸建て住宅で広く採用されています。特に、複雑な形状の陸屋根や、配管などの突起物が多い場所では、継ぎ目なく施工できるウレタン防水が有利です。

費用もFRP防水と同程度かやや安く、コストパフォーマンスに優れています。

既存の防水層がある場合は、その上に重ね塗りできる可能性もあり、さらにコストを抑えることができます。

ただし、通気緩衝工法を選択しないと膨れが発生しやすいため、施工方法の選択には注意が必要です。

ビル・商業施設の屋上防水

ビルや商業施設の屋上は、面積が広く、歩行や設備の設置など、さまざまな用途に使用されることが多いため、高い耐久性と強度が求められます。

また、営業への影響を最小限に抑えるため、工期の短さも重要な要素になります。

大規模なビルの新築では、アスファルト防水(熱工法)が最も信頼性が高く、長期的な建物管理に適しています。初期費用は高額ですが、20年以上の耐用年数を持ち、トータルコストでは優れた選択肢です。

改修工事では、塩ビシート防水が最も適しています。広い面積を短期間で施工でき、耐久性も高く、歩行や設備の設置にも十分な強度があります。

また、既存の防水層を撤去せずに施工できる「かぶせ工法」を採用すれば、廃材処理費用を削減し、工期も短縮できます。

屋上に駐車場や緑化スペースを設ける場合は、アスファルト防水または塩ビシート防水が必須です。特に車両の通行がある場合は、厚みのあるアスファルト防水が最も安心です。

コストを重視する場合は、ウレタン防水も選択肢になりますが、広い面積では施工ムラが出やすく、耐用年数も短いため、長期的な視点で判断する必要があります。

工場・倉庫の屋上防水

工場や倉庫の屋上は、面積が非常に広く、構造も複雑な場合が多いため、施工性とコストパフォーマンスが最も重視されます。

また、稼働中の施設では、工事による業務への影響を最小限に抑える必要があります。

最も広く採用されているのは、塩ビシート防水です。広い面積を効率的に施工でき、耐久性も高く、メンテナンスも容易です。

工場内の温度変化や化学物質の影響にも強く、さまざまな環境に対応できます。

金属屋根の工場や倉庫では、既存の金属屋根の上にウレタン防水を施工する方法もあります。

金属屋根の錆や劣化を防ぎながら防水性能を向上させることができ、屋根の葺き替えに比べて大幅にコストを抑えることができます。

重量物を置く場合や、フォークリフトなどの車両が通行する場合は、アスファルト防水またはFRP防水が必要です。特に、常時重量物が載る場合は、多層のアスファルト防水が最も安心です。

定期的なメンテナンスが難しい場合は、耐用年数の長いアスファルト防水や塩ビシート防水を選択することで、長期的なコストを削減できます。

初期費用は高くなりますが、トータルコストでは有利になることが多いです。

屋上防水工事の費用相場と内訳

屋上防水工事の費用は、選択する工法、建物の規模、既存防水の状態、立地条件などによって大きく変動します。

ここでは、工法別の単価相場と建物規模別の概算費用、費用の内訳、見積もり時のチェックポイントを詳しく解説します。

工法別の費用相場(㎡単価比較)

屋上防水工事の費用を比較する際には、㎡あたりの単価を基準にするのが一般的です。ただし、単価だけでなく、耐用年数や施工条件も考慮して、トータルコストで判断することが重要です。

| 防水工法 | 施工方式 | ㎡単価 | 耐用年数 |

|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 密着工法 | 4,000〜7,000円 | 10〜12年 |

| 通気緩衝工法 | 5,500〜8,500円 | 12〜15年 | |

| シート防水 | 塩ビシート | 4,500〜8,000円 | 13〜20年 |

| ゴムシート | 3,500〜6,500円 | 10〜15年 | |

| FRP防水 | ー | 5,000〜9,000円 | 10〜15年 |

| アスファルト防水 | トーチ工法 | 6,000〜9,000円 | 15〜20年 |

| 熱工法 | 7,000〜10,000円 | 20〜30年 |

上記の単価には、一般的な下地処理、材料費、施工費が含まれています。ただし、既存防水の撤去が必要な場合は、別途撤去費用(1,500円から3,000円/㎡)が発生します。

また、排水溝の設置や改修、立ち上がり部分の処理、保護塗装なども別途費用がかかる場合があります。

耐用年数で割ってみると、アスファルト防水(熱工法)が年間300円から330円/㎡、塩ビシート防水が280円から470円/㎡、ウレタン防水が400円から700円/㎡程度となり、初期費用が高くても長期的にはアスファルト防水や塩ビシート防水がコストパフォーマンスに優れていることが分かります。

建物規模別の概算費用(30㎡〜500㎡)

実際の工事費用は、防水面積によって大きく変動します。面積が広いほど㎡単価は下がる傾向にありますが、足場や養生などの諸経費は面積に関わらず一定額が必要になります。

30㎡の場合(戸建て住宅の陸屋根・ベランダ)

- ウレタン防水(通気緩衝工法):18万円から28万円

- FRP防水:17万円から30万円

- 塩ビシート防水:15万円から26万円

小規模な工事では、最低施工費用が設定されている業者も多く、単価が高くなる傾向があります。また、足場が必要な場合は、別途8万円から15万円程度の足場費用が加算されます。

100㎡の場合(小規模マンション・店舗)

- ウレタン防水(通気緩衝工法):60万円から90万円

- 塩ビシート防水:55万円から85万円

- FRP防水:65万円から95万円

- アスファルト防水(トーチ工法):70万円から100万円

この規模になると、諸経費の割合が下がり、㎡単価も標準的な範囲に収まります。改修工事の場合は、既存防水の撤去費用として15万円から30万円が追加されることがあります。

300㎡の場合(中規模マンション・ビル)

- ウレタン防水(通気緩衝工法):180万円から260万円

- 塩ビシート防水:160万円から240万円

- アスファルト防水(トーチ工法):200万円から280万円

- アスファルト防水(熱工法):240万円から320万円

中規模以上の工事では、施工の効率化により㎡単価が下がります。ただし、足場や安全設備、廃材処理などの諸経費が増えるため、総額は大きくなります。

500㎡の場合(大規模マンション・商業施設)

- 塩ビシート防水:270万円から400万円

- アスファルト防水(トーチ工法):350万円から480万円

- アスファルト防水(熱工法):400万円から550万円

- ウレタン防水(通気緩衝工法):300万円から430万円

大規模工事では、複数の職人が同時に作業するため、工期を短縮できますが、管理費用や安全対策費用が増加します。

また、営業中の建物では、工事区画を分けて段階的に施工することもあり、その場合は費用が10%から20%程度増加することがあります。

費用の内訳(材料費・労務費・諸経費)

屋上防水工事の費用は、主に材料費、労務費、諸経費の3つに分けられます。それぞれの割合を理解しておくことで、見積もりの妥当性を判断しやすくなります。

| 費用項目 | 主な内容 | 占める割合 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|---|

| 材料費 | ・防水材、下地処理材 ・プライマー ・保護塗料 ・シーリング材 | 約30〜40% | ・使用するグレードで費用が変動 ・高品質な材料ほど耐用年数が長い |

| 労務費 | ・職人の人件費 ・施工日数 | 約40〜50% | ・最も割合が大きい費用項目 ・技術力・経験により費用が上昇 ・複雑形状や狭小地では工期が延びやすい |

| 諸経費 | ・足場設置費 ・養生費 ・廃材処理費 ・交通費 ・現場管理費など | 約20〜30% | ・現場条件(高層・狭小地)で変動 |

材料費は、防水材そのものだけでなく、下地処理材、プライマー、保護塗料、シーリング材などが含まれます。一般的に、工事総額の30%から40%を占めます。

材料のグレードによって費用は変動し、高品質な材料を使用すれば耐用年数が延びますが、その分費用も高くなります。

労務費は、職人の人件費と施工日数によって決まります。一般的に、工事総額の40%から50%を占める最も大きな項目です。防水工事は専門技術を要するため、経験豊富な職人の技術料は高くなります。特に、複雑な形状や狭い場所での施工は、時間がかかるため労務費が増加します。

諸経費には、足場設置費、養生費、廃材処理費、交通費、現場管理費、保険料などが含まれます。一般的に、工事総額の20%から30%を占めます。

高層建築や狭小地では、足場や資材運搬に手間がかかるため、諸経費の割合が高くなる傾向があります。

屋上防水のメンテナンスと耐用年数

屋上防水は、施工後も定期的なメンテナンスを行うことで、本来の耐用年数を全うすることができます。

放置すれば早期に劣化が進み、大規模な改修が必要になることもあります。ここでは、各工法の耐用年数とメンテナンス方法について解説します。

| 防水工法 | 施工方式 | 耐用年数 | メンテナンス周期 |

|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 密着工法 | 10〜12年 | 5〜7年ごと |

| 通気緩衝工法 | 12〜15年 | 5〜8年ごと | |

| シート防水 | 塩ビシート | 13〜20年 | 10年ごと |

| ゴムシート | 10〜15年 | 7〜10年ごと | |

| FRP防水 | ー | 10〜15年 | 5〜7年ごと |

| アスファルト防水 | トーチ工法 | 15〜20年 | 10年ごと |

| 熱工法 | 20〜30年 | 15年ごと |

耐用年数は、適切なメンテナンスを行った場合の目安です。メンテナンスを怠ったり、過酷な環境条件にさらされたりすると、耐用年数は大幅に短くなります。

逆に、定期的なメンテナンスを行えば、耐用年数を超えて使用できる場合もあります。

どの工法でも、排水設備の清掃は重要なメンテナンス項目です。排水口や雨樋が詰まると、屋上に水が溜まり、防水層への負担が増大します。

年に2回程度、春と秋に排水設備を清掃し、落ち葉やゴミを取り除くことで、防水層の寿命を延ばすことができます。

また、屋上に物を置く場合は、防水層を傷つけないように注意が必要です。鋭利な物や重量物を直接置くと、防水層が破損して漏水の原因になります。

保護マットや台座を使用して、防水層を保護しましょう。

定期点検は、専門業者に依頼することをおすすめします。プロの目で防水層の状態をチェックし、小さな劣化のうちに対処することで、大規模な改修を避け、長期的なコストを抑えることができます。

点検費用は1万円から3万円程度で、年に1回から2回実施するのが理想的です。

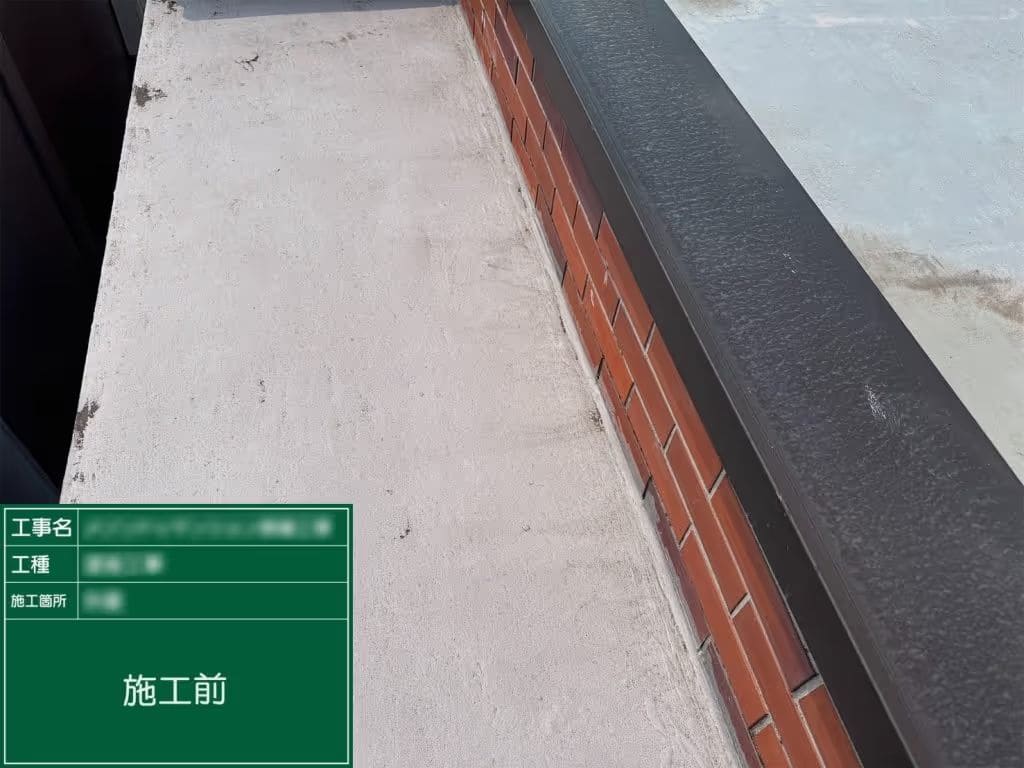

屋上防水工事の施工事例|新東亜工業にお任せください

建物の老朽化や気候条件の影響により、屋上からの雨漏り・防水層の劣化が多く見られます。

新東亜工業では、ウレタン防水・シート防水・FRP防水など、建物の構造や環境に合わせた最適な工法を提案しています。

これまでの施工事例を通して、確かな技術と品質へのこだわりをご紹介します。

東京都台東区の戸建て住宅|屋上防水工事の施工事例

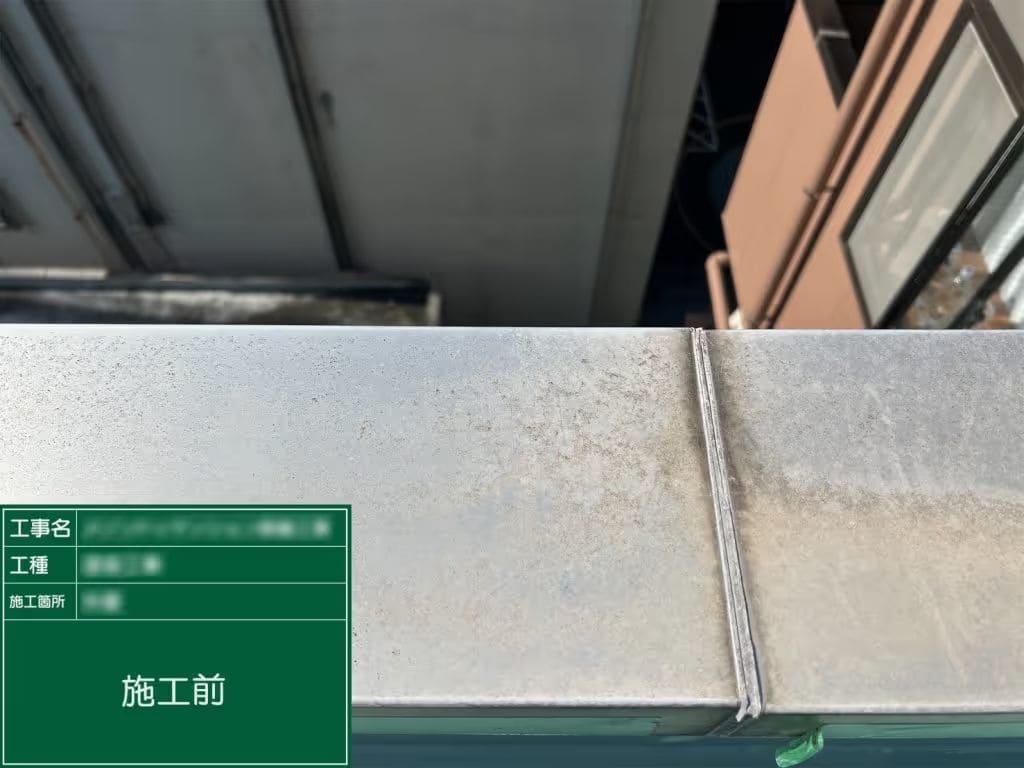

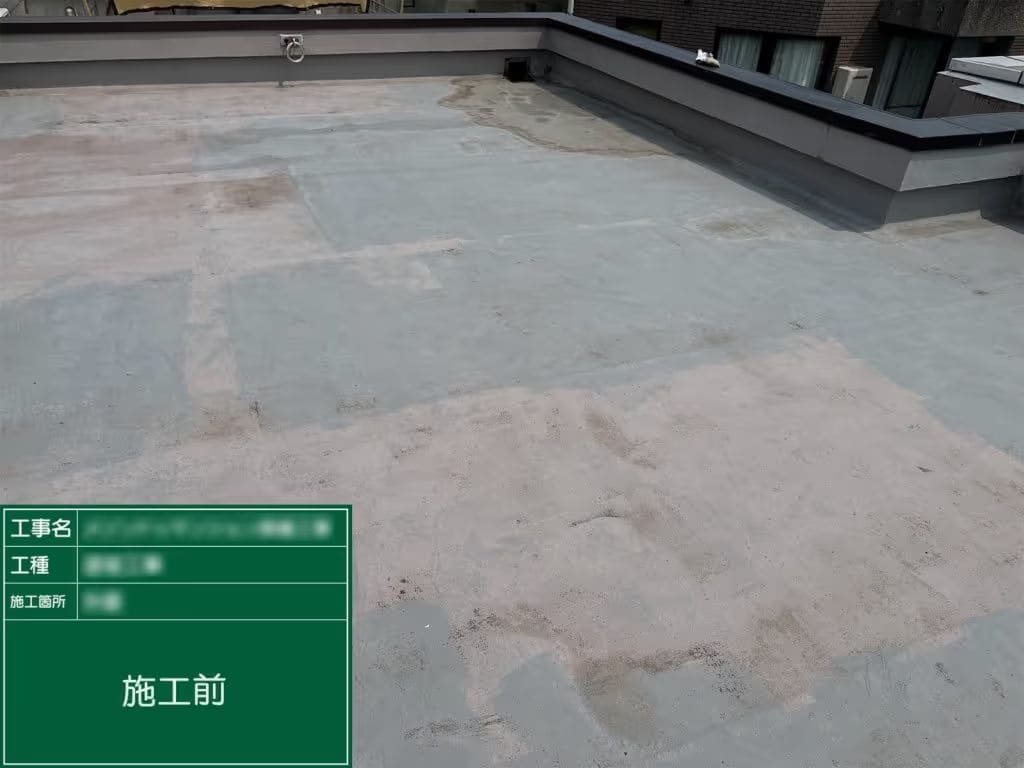

東京都台東区にある戸建て住宅の屋上にて、防水工事を実施しました。施工対象は屋上全面で、下地のひび割れが多く、補修作業に丁寧な対応が求められる現場でした。

防水性能の回復と長期的な耐久性の確保を目的として、ウレタン塗膜防水の通気緩衝工法を採用しています。

| 工事項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 高圧洗浄工事 | ・屋上全体の汚れ・粉塵・旧防水層の劣化物を徹底洗浄 ・防水材の密着性を高めるための重要工程 |

| 下地補修工事 | ・ひび割れの多いコンクリート面をモルタルで平滑処理 ・カチオン系樹脂モルタルで全面下地調整を実施 |

| 通気緩衝工法施工 | ・通気緩衝シートを下地に設置 ・内部の水分・湿気を逃がして防水層の膨れや浮きを防止 |

| ウレタン塗膜防水 | ・通気緩衝層上にウレタン樹脂を塗布・硬化させ、防水層を形成 ・密着性と柔軟性に優れる仕上げ |

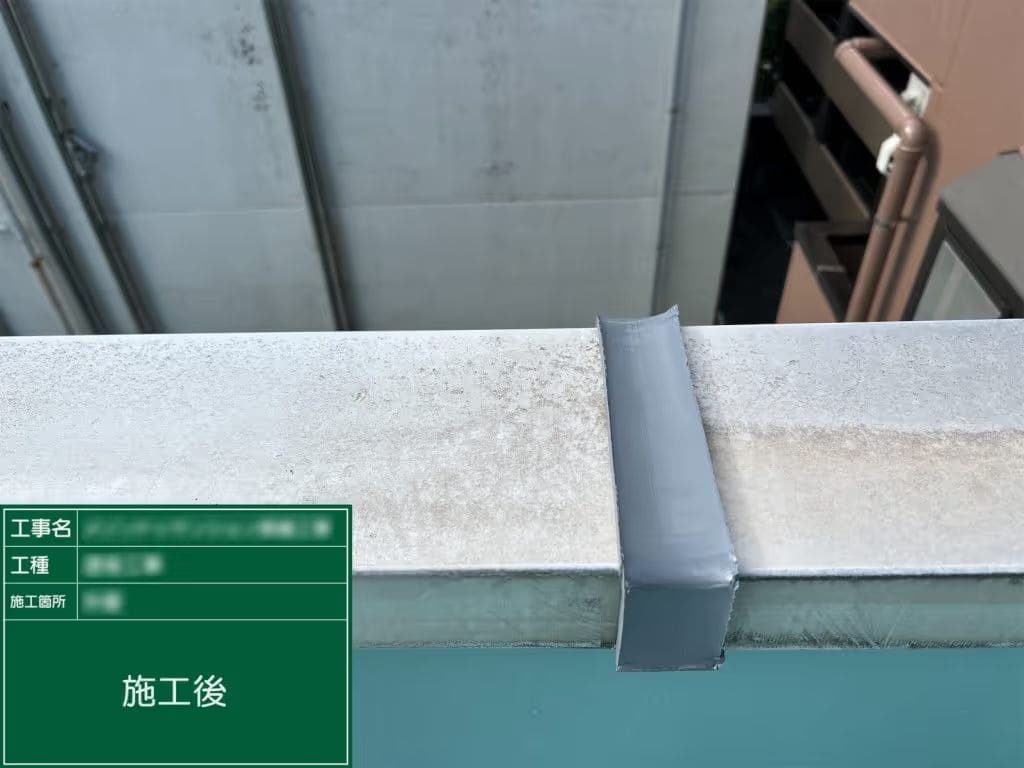

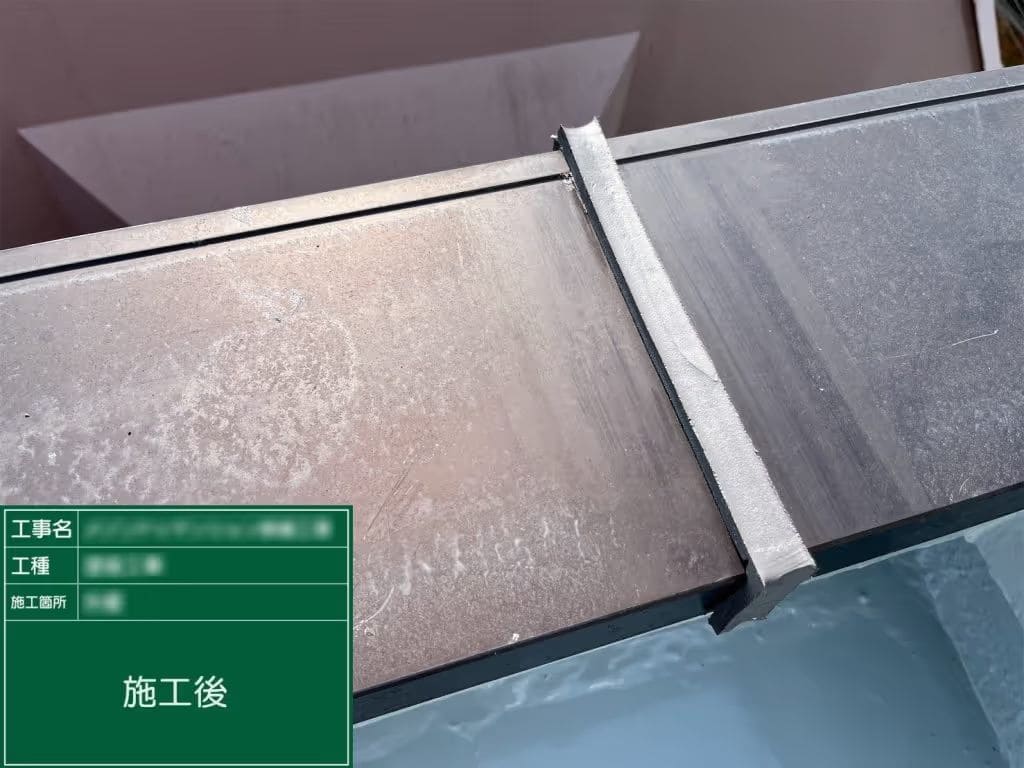

| 笠木脱着・内部防水施工 | ・アルミ笠木を一度取り外し、内部まで防水施工後に再取付 ・通常手が届かない部分の防水強化 |

| ブリッジシール施工 | ・笠木ジョイント部に柔軟性のあるシーリング材を使用 ・建物の動きに追従しながら水密性を向上 |

施工後の効果

下地のクラックや湿気に起因する防水層の膨れ・浮きを防ぎ、屋上全体の防水性能が大幅に向上しました。

アルミ笠木内部まで丁寧に防水処理を施したことで、長期的に安心できる仕上がりとなっています。

▶引用元:【個人様】東京都台東区戸建て 屋上防水工事 費用公開

東京都港区のマンション|屋上・庇・斜壁屋根の防水工事

東京都港区のマンションにて、屋上および庇、斜壁屋根を対象とした防水工事を実施しました。

施工期間は約1週間。建物の防水性能を高めると同時に、太陽光反射率の高い高反射トップコートを採用することで、遮熱・省エネ効果にも配慮した施工内容となっています。

| 工事項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 高圧洗浄・下地処理 | ・屋上全体の汚れ・埃を高圧洗浄で除去 ・ケレン・清掃で下地を整備 |

| 下地補修・ドレン改修 | ・劣化部にシーリング補修を実施 ・改修用ドレンを新設して排水性能を向上 |

| ウレタン塗膜防水(密着工法) | ・屋上全面にウレタン防水材を2層塗布 ・高密着性と防水性を確保 |

| 高反射トップコート塗布 | ・紫外線や熱から防水層を保護 ・遮熱・省エネ効果を発揮する高反射タイプを採用 |

| ブリッジシール施工 | ・屋上笠木ジョイント部に柔軟性のあるシーリング材を施工 |

| 庇防水工事 | ・庇2箇所にウレタン防水(密着工法)を施工 ・高圧洗浄からトップコートまで丁寧に仕上げ |

| 斜壁屋根塗装 | ・シーラー塗布+シリコン塗料2回塗り ・耐候性と美観を確保 |

施工後の効果

屋上・庇・斜壁すべてで防水性能と耐候性が向上。

高反射トップコートにより夏場の屋内温度上昇が軽減され、省エネにも寄与しています。

防水層・塗装面ともに均一で美しい仕上がりとなりました。

▶引用元:【個人オーナー様】東京都港区マンション 屋上防水工事+斜壁屋根塗装工事 費用公開

屋上防水工事をお考えの方は新東亜工業へお任せください。

新東亜工業は小規模修繕や中規模、大規模修繕や外壁塗装などのプロとして東京都内を中心にビルやマンションなど幅広く工事を執り行っております。

屋上防水工事を依頼する業者の選び方

屋上防水工事の品質は、業者の技術力と誠実さに大きく左右されます。

高額な工事費用を支払ったにもかかわらず、施工不良で早期に雨漏りが発生したり、保証が受けられなかったりするトラブルも少なくありません。

信頼できる業者を見極めるためのポイントを解説します。

資格・許可を確認(防水施工技能士・建設業許可など)

防水工事を行う業者が持つべき資格や許可を確認することは、技術力と信頼性を判断する重要な基準になります。特に、国家資格や公的な許可を持っているかどうかは、最低限チェックすべきポイントです。

防水施工技能士は、防水工事に関する国家資格です。1級と2級があり、1級は実務経験7年以上、2級は実務経験2年以上が受験資格となります。

この資格を持つ職人が在籍していることは、一定レベル以上の技術力を持つ証明になります。業者のウェブサイトやパンフレットで、有資格者の人数を確認しましょう。

建設業許可は、500万円以上の工事を請け負う場合に必要な許可です。防水工事の場合は「防水工事業」の許可が該当します。

この許可を取得するには、一定の経営実績と技術者の配置が必要なため、許可を持つ業者は一定の信頼性があると判断できます。許可番号は、見積書や契約書に記載されているはずなので、必ず確認しましょう。

また、業界団体への加盟状況も参考になります。全国防水工事業協会や日本防水材料協会などの団体に加盟している業者は、業界の技術基準や倫理規定を遵守する姿勢があると判断できます。

見積書の比較ポイント

複数の業者から見積書を取得したら、単純に総額だけを比較するのではなく、内容を詳細にチェックすることが重要です。安すぎる見積もりには、品質や保証に問題がある可能性があります。

| 確認項目 | チェックポイント | 注意点・ポイント |

|---|---|---|

| 工事範囲の明確化 | ・面積や施工箇所が具体的に記載されているか ・作業内容が詳しく明示されているか | ・「屋上防水工事一式」のような曖昧な表現に注意 ・不明確な記載は追加費用のリスクあり |

| 使用材料の詳細 | ・メーカー名・商品名・グレード・使用量が明記されているか ・材料の種類や品質に関する記載があるか | ・同じ工事でも材料のグレードで耐久性が異なる ・安価な見積もりは低品質材料の可能性あり |

| 施工方法の記載 | ・ウレタン防水:密着工法 or 通気緩衝工法 ・シート防水:接着工法 or 機械固定工法 | ・施工方法によって費用・耐久性が変化 ・比較時は同じ工法で揃えることが重要 |

| 下地処理の内容 | ・高圧洗浄・ひび割れ補修・下地調整などの記載があるか ・下地補修範囲が具体的に明示されているか | ・省略すると密着不良・早期劣化の原因に ・安すぎる見積もりは下地処理が不十分な可能性あり |

| 保証内容 | ・保証期間・範囲・条件が書面に明記されているか ・別紙で保証書の有無が確認できるか | ・口頭での保証はトラブルのもと ・書面での保証確認が必須 |

防水工事の見積もりは、金額だけで判断せず、記載内容の正確さと具体性を確認することが大切です。

「工事範囲」「使用材料」「施工方法」「下地処理」「保証内容」の5項目をしっかり比較すれば、後からの追加費用や施工不良のリスクを大幅に減らせます。

特に、材料のグレードや工法が明記されているかどうかは信頼性を見極める重要なポイントです。不明点がある場合は、その場で業者に質問し、書面で明確に残すようにしましょう。

複数社の見積もりを比較する際は、総額だけでなく、㎡単価、材料費の割合、諸経費の割合などを比較すると、妥当性が判断しやすくなります。

極端に安い、または高い項目がある場合は、その理由を業者に質問し、納得できる説明を得ることが大切です。

アフター保証・点検体制の確認

防水工事は施工して終わりではなく、その後の保証や点検体制が非常に重要です。万が一漏水が発生した場合の対応や、定期点検の有無などを契約前に確認しておきましょう。

保証期間は、工法によって標準的な期間が異なります。

| 工法 | 一般的な保証期間 |

|---|---|

| ウレタン防水 | 5年から10年 |

| シート防水 | 10年から15年 |

| FRP防水 | 5年から10年 |

| アスファルト防水 | 10年から20年 |

ただし、保証期間が長ければ良いというわけではなく、保証の内容が重要です。材料のみの保証なのか、施工も含めた保証なのか、漏水が発生した場合の補修費用はどこまでカバーされるのかなど、具体的な保証内容を書面で確認することが重要です。

また、保証が有効になる条件(定期点検の実施など)も確認しておきましょう。保証期間中に無料で定期点検を実施してくれる業者は、施工後のフォローがしっかりしていると判断できます。

悪質業者の見分け方

残念ながら、防水工事業界には悪質な業者も存在します。高額な工事費用を騙し取ったり、手抜き工事を行ったりする業者に引っかからないよう、以下のような特徴に注意しましょう。

- 不安を煽る営業トークに注意

- 即決を迫る「特別価格」には要注意

- 相場より極端に安い見積もりを疑う

- 契約を急がせる業者に注意

- 会社の所在地・連絡先が不明確な業者は避ける

- 全額前金を要求する業者は危険

「今すぐ工事しないと大変なことになる」など、不安を煽る飛び込み営業には注意が必要です。また、「今だけ特別価格」「今日契約すれば半額」と即決を迫る業者は、悪質な可能性があります。

防水工事は高額なため、複数社の見積もりを比較して慎重に判断しましょう。相場より極端に安い見積もりは、低品質な材料や手抜き施工の恐れがあり、後から追加費用を請求されるケースもあります。

契約を急がせたり、会社の住所や固定電話が不明確な業者にも注意が必要です。前金を全額請求する業者も避けましょう。

通常は着手金・中間金・完成金に分けて支払うのが一般的です。信頼できる業者を選ぶには、口コミや地域の評判を参考にし、対応の丁寧さや説明の分かりやすさも確認することが大切です。

屋上防水工事に関するよくある質問【FAQ】

屋上防水工事を検討する際に、多くの方が抱く疑問や不安について、Q&A形式で解説します。これらの情報を参考に、より安心して工事を進めることができるでしょう。

Q.屋上防水工事は雨の日でもできますか?

防水工事は、基本的に雨の日には施工できません。

防水材料のほとんどは、水分があると下地への密着性が低下したり、硬化不良を起こしたりするため、施工時には下地が完全に乾燥していることが必須条件です。

施工期間中に雨が予想される場合は、あらかじめ予備日を設定しておくことが重要です。梅雨時期や台風シーズンは避け、天候が安定している春や秋に工事を行うことをおすすめします。

業者と契約する際は、雨天時の対応(作業中止、工期延長など)についても事前に確認しておきましょう。

Q.屋上防水工事の工事期間(工期)はどのくらいですか?

防水工事の工期は、工法、施工面積、既存防水の状態、天候条件などによって大きく変動します。一般的な目安として、100㎡程度の屋上の場合の標準的な工期を紹介します。

ウレタン防水の場合、6日から8日程度が標準的な工期です。しかし、天候に左右されやすく、雨天時は作業を中断するため、実際には10日から14日程度の期間を見込んでおくと安心です。

シート防水は、5日から6日程度です。ウレタン防水に比べて乾燥時間が短いため、工期は短縮できますが、やはり天候の影響を受けるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。

FRP防水は、硬化が早いため最も工期が短く、4日から5日程度です。アスファルト防水は、6日から10日程度です。多層構造で手間がかかるため、他の工法に比べて工期が長くなります。

既存の防水層を撤去する場合は、撤去作業に2日から4日が追加で必要になります。また、面積が広い場合や、複雑な形状の屋上の場合は、さらに工期が延びることがあります。

Q.屋上防水工事の施工中は建物を使えますか?

防水工事中も、基本的には建物を通常通り使用できます。ただし、工法や建物の構造によっては、一部制限がかかる場合もあります。

住宅やマンションの場合、居住しながらの工事が可能です。ただし、施工中は屋上への立ち入りが制限され、ベランダや庭に養生シートが設置されることがあります。

また、塗布型の防水材を使用する場合は、塗料の臭気が室内に入り込むことがあるため、窓を閉めるよう指示される場合があるかもしれません。

足場を設置する場合は、窓の開閉が制限されたり、ベランダが使用できなくなったりすることがあります。

工事中の騒音は、作業内容によって異なります。既存防水の撤去や下地処理では、ハンマーやグラインダーなどの工具を使用するため、かなりの騒音が発生します。

Q.屋上防水工事で断熱効果はありますか?

標準的な防水工事自体には、大きな断熱効果は期待できません。防水層の厚みは数ミリ程度であり、断熱材に比べて熱を遮る効果は限定的です。

ただし、工法や追加の施工によって、一定の断熱効果を得ることは可能です。

断熱防水工法という選択肢があります。これは、防水層の下に断熱材を敷設する工法で、屋上からの熱の侵入を大幅に削減できます。

ポリスチレンフォームやウレタンフォームなどの断熱材を敷き、その上に防水層を施工することで、夏は涼しく、冬は暖かい室内環境を実現できます。

また、遮熱塗料を使用したトップコートも断熱効果を高める選択肢です。太陽光の赤外線を反射することで、屋上の表面温度を下げる効果があります。

通常のトップコートに比べて10度から20度程度表面温度を低減できるため、最上階の室温上昇を抑えることができます。

Q.屋上防水工事で助成金や補助金を使う際の注意点は?

屋上防水工事では、自治体によって助成金や補助金が利用できる場合があります。制度を活用すれば工事費用を10〜30%ほど軽減できることもありますが、申請にはいくつかの注意点があります。

まず、各自治体のホームページや窓口で、住宅改修や省エネリフォームなどの関連制度を確認しましょう。防水単体では対象外でも、断熱改修などと組み合わせることで対象になる場合もあります。

多くの制度は工事前の申請が必要で、承認前に着工すると対象外となるため注意が必要です。申請には見積書や登記簿謄本、現場写真などの書類が必要で、業者の協力も欠かせません。

また、補助率や上限額、対象業者の条件は自治体ごとに異なります。手続きに不安がある場合は、経験豊富な施工業者や自治体窓口に相談しながら進めると安心です。

まとめ

屋上防水は、建物を雨水から守り、長期的な資産価値を維持するために欠かせない重要な工事です。

防水層の劣化を放置すれば、雨漏りや構造体の損傷を引き起こし、結果として大規模な修繕が必要になり、費用も時間も大幅に増大してしまいます。

屋上防水の重要ポイント

- 用途・構造・予算に応じて、最適な工法を選択する

- 工事費用は工法により㎡単価4,000円から10,000円程度

- 費用は耐用年数とのバランスで判断することが重要

- 施工業者は資格・許可・実績・保証内容を総合的に確認する

- 定期的なメンテナンスと点検を行うことで長期的なコストを削減できる

- 助成金や補助金を活用すれば、工事費用の負担を軽減できる

防水工事を成功させるためには、まず自分の建物に適した工法を理解し、信頼できる業者を選ぶことが第一歩です。

複数の業者から詳細な見積もりを取得し、材料の品質、施工方法、保証内容を比較検討しましょう。そして、契約前には不明点をすべて解消し、納得した上で工事を依頼することが重要です。

施工後も定期的な点検とメンテナンスを怠らず、小さな劣化のうちに対処することで、建物を長期間守り続けることができます。

屋上防水は建物の健康診断のようなものです。適切なタイミングで適切な処置を行うことで、建物の寿命を大幅に延ばし、快適で安全な住環境を維持することができるのです。