江戸川区の小規模修繕工事を検討している方へ|費用・工事内容・助成金を事例を交えて解説

2025/10/06

江戸川区でマンションやアパート、ビルの管理をされている方の中には、「外壁に小さなひびが見える」「屋上防水が古くなってきた」といった症状に気づく方も多いのではないでしょうか。こうした軽度な劣化を放置すると、雨漏りや構造部材の腐食など、後々大きな修繕費用が発生する原因になります。その前に行いたいのが「小規模修繕工事」です。小規模修繕とは、建物の部分的な劣化箇所をピンポイントで補修する工事であり、短期間かつ低コストで建物の機能と美観を保つことができます。

特に江戸川区は東京湾に面した立地で、潮風や湿気の影響を受けやすいエリアです。外壁や屋上の防水層、鉄部などは定期的なメンテナンスを怠ると劣化が加速しやすくなります。こうした環境条件を考慮したうえで、早めの小規模修繕を実施することが、建物の資産価値を長期的に守る鍵となります。本記事では、江戸川区の建物事情に合わせて、小規模修繕の内容・費用相場・補助金制度・業者選びのポイントなどを詳しく解説していきます。

目次

小規模修繕とは?対象となる工事内容

小規模修繕とは、建物の劣化部分を早期に補修し、建物全体の寿命を延ばすことを目的とした軽微な工事です。江戸川区のような沿岸部では、塩害や湿気による腐食・ひび割れが起きやすく、放置すると構造体に悪影響を及ぼします。ここでは、代表的な工事内容や対象部位について見ていきましょう。

小規模修繕で対応できる部位・症状一覧

| 対象部位 | 主な劣化症状 | 修繕内容の例 |

|---|---|---|

| 外壁 | ひび割れ、塗膜の剥がれ、チョーキング | クラック補修、部分塗装、再塗装 |

| 屋上・ベランダ | 防水層の浮き、ひび、雨漏り | ウレタン防水・シート防水の部分改修 |

| 鉄部 | サビ、腐食、塗膜剥がれ | ケレン・防錆塗装・溶接補修 |

| 共用照明・電気設備 | 照明の劣化、電気系統不良 | LED化・配線改修 |

| 雨どい・排水管 | 割れ、詰まり、勾配不良 | 交換・洗浄・再勾配調整 |

江戸川区では、特に潮風や排気ガスの影響で鉄部や外壁の劣化が早い傾向があります。小規模修繕を行うことで、こうしたダメージを初期段階で食い止め、後の大規模修繕を回避する効果が期待できます。

大規模・中規模修繕との違い

小規模修繕と大規模・中規模修繕は、工事の目的や範囲が異なります。以下の表でそれぞれの特徴を整理しましょう。

| 区分 | 主な目的 | 対象範囲 | 工期 | 費用目安 |

|---|---|---|---|---|

| 小規模修繕 | 部分補修・機能維持 | 外壁・屋上・共用部の一部 | 数日〜1週間程度 | 数万円〜数十万円 |

| 中規模修繕 | 複数部位の劣化改善 | 外壁・防水・鉄部など | 2〜4週間程度 | 数百万円規模 |

| 大規模修繕 | 全面的な改修・長寿命化 | 建物全体 | 1〜3か月程度 | 数千万円規模 |

小規模修繕は、建物の使用状況を維持しながら施工できるため、入居者やテナントへの影響を最小限に抑えることが可能です。また、早期の対応により結果的に修繕コストを大幅に削減できます。

江戸川区における小規模修繕工事の費用相場

江戸川区で小規模修繕を行う場合、工事項目や建物の状態、劣化の進行度によって費用は変動します。ここでは、代表的な工事ごとの相場をまとめ、予算の目安を立てやすいよう整理しました。地域の施工実績をもとに、実際に多い費用帯を確認してみましょう。

| 工事項目 | 費用相場(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 外壁クラック補修 | 5,000〜20,000円/箇所 | ひびの深さ・範囲によって変動 |

| 防水層の部分補修 | 4,000〜7,000円/㎡ | ウレタン・シート工法で異なる |

| 鉄部塗装 | 2,000〜3,500円/㎡ | 下地処理・塗料グレードで変化 |

| 雨どい交換 | 10,000〜30,000円/箇所 | 材質・取付位置による差あり |

| 照明LED化 | 1基あたり10,000〜25,000円 | 高所作業費が別途発生する場合あり |

江戸川区では、海風や湿気による外壁・防水系の劣化が早く進む傾向があるため、他地域より防水関連工事の依頼が多いのが特徴です。見積もり時には現地調査を受け、劣化箇所を正確に把握することが大切です。

江戸川区の小規模修繕工事で利用できる助成金・補助金情報【2025年】

江戸川区では、住宅リフォームや改修工事に対して区独自の助成制度や、東京都・国の補助金制度を利用することができます。これらの制度を活用することで、修繕コストを抑えながら建物の性能や快適性を高めることが可能です。ここでは、江戸川区の制度を中心に、利用できる代表的な補助制度を解説します。

江戸川区が提供する独自の制度

江戸川区では、区民が安心して長く住める住環境を維持するために「住宅改修助成制度」を設けています。区内業者を利用して行う外壁塗装や屋根防水、バリアフリー改修、省エネ設備導入などが対象で、補助率は工事費の10%前後、上限は20万円程度です。対象となるのは個人住宅や共同住宅の共用部分などで、年度ごとに予算枠が設定されています。

また、LED照明化や断熱性能向上工事など、省エネ化を目的とした工事に対しても助成対象となる場合があります。申請には見積書や工事計画書、施工前後の写真が必要で、交付決定前の着工は補助対象外となるため注意が必要です。

参考元:江戸川区「住まいの改造助成」

東京都・国が提供している制度

| 制度名 | 対象工事 | 補助率・上限額 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 住宅省エネ2025キャンペーン | 窓・ドアの断熱改修、高効率給湯器設置 | 最大60万円/戸 | 国土交通省が実施。住宅の断熱性能向上を支援。 |

| 東京都建築物省エネ改修促進事業 | 外壁・屋根・窓などの断熱改修、省エネ設備導入 | 補助率1/3、上限1,000万円 | 既存建築物の省エネ性能を高める大規模補助事業。 |

| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 耐震化、省エネ化、劣化対策 | 補助率1/3、上限100〜200万円 | 長寿命化を目的とするリフォームを支援。 |

参考元:国土交通省「住宅省エネキャンペーン2025」

参考元:東京都 都市整備局「東京都既存非住宅省エネ改修促進事業補助金」

参考元:国土交通省「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」

申請手順と注意点

補助金を活用するには、申請から交付決定までの流れを正しく理解することが重要です。誤って工事を先行してしまうと、補助の対象外になるため注意しましょう。

- 制度の確認:江戸川区、東京都、国の制度内容を比較し、工事内容に最も適したものを選定します。

- 施工業者と相談:対象工事に該当するかを確認し、必要書類(見積書・写真・計画書)を用意します。

- 申請書の提出:区の窓口またはオンラインで申請します。工事前に必ず提出し、交付決定を待ちます。

- 工事実施:交付決定後に工事を着工します。工事完了後、必要な証明書類を保管しておきましょう。

- 報告書提出・補助金受取:施工後の写真・領収書を添えて実績報告を提出し、補助金を受け取ります。

江戸川区では補助金の申請件数が多いため、募集開始直後に早めの相談・手続きを行うことが推奨されます。

工事内容によっては他制度との併用も可能なため、複数制度を比較検討して最大限活用しましょう。

江戸川区で小規模修繕工事を行うメリット

小規模修繕は、部分的な補修を通じて建物の劣化を防ぎ、資産価値を長期的に維持するための重要なメンテナンスです。特に湿気や塩害の影響を受けやすい江戸川区では、早期対応が建物の寿命を大きく左右します。

ここでは、江戸川区で小規模修繕を行う4つの主なメリットを紹介します。

早期対応で劣化拡大を防止

小さなひび割れや防水層の浮きなど、初期段階での補修を行うことで被害拡大を防げます。放置すれば雨水の侵入や鉄部の腐食が進み、外壁剥落や漏水など大きなトラブルにつながります。特に潮風の影響を受けやすい江戸川区では、定期点検と早期修繕が建物保全のカギです。

さらに、日常的な清掃や目視点検を取り入れることで、劣化のサインを早期に発見でき、修繕のタイミングを最適化できます。建物を長期的に守るためには、軽微な補修を積み重ねることが最も効果的な戦略です。

将来的な大規模修繕コストを削減

劣化を放置せず小規模修繕で対応することで、大規模修繕時の工事項目を減らし、総コストを抑制できます。定期的なメンテナンスによって、修繕周期を延ばすことも可能です。部分補修を計画的に行うことが、将来的な資金計画の安定化につながります。

さらに、計画的な修繕履歴を残すことで、将来的に資産売却や管理組合の報告書提出時にも有利に働きます。積立金の使用計画にも余裕が生まれ、突発的な出費を防止できる点も見逃せません。

美観・資産価値の維持

外壁や鉄部のサビ、塗膜の剥がれを早期に補修することで、見た目の印象を良好に保てます。外観の清潔感は入居率やテナント継続率にも直結し、賃貸物件においては資産価値を守るための重要な要素となります。

外観が美しく維持されている物件は、訪問者や新規入居希望者に安心感を与え、信頼性の高い物件として評価されやすくなります。エントランスや共用廊下などの清掃・補修を徹底することで、建物全体の印象が大きく向上します。

入居者・テナントの満足度向上

共用部の照明、駐車場舗装、排水設備などを整備することで、入居者やテナントの満足度を高められます。特に江戸川区では住宅密集地が多く、共用部分の快適性が建物全体の印象を左右します。細部の修繕が信頼性向上や長期入居につながるでしょう。

加えて、快適な居住環境を維持することは口コミや紹介による新規入居促進にもつながります。入居者とのコミュニケーションを通じて、要望や不満を早期に把握し、改善に反映させることが長期安定経営の基盤となります。

【施工事例】小規模修繕で実際に行った工事内容を紹介

東京都内の地域特性や気候条件により、特によく発生する修繕工事があります。実際の事例を知ることで、自身の建物で注意すべきポイントが明確になります。

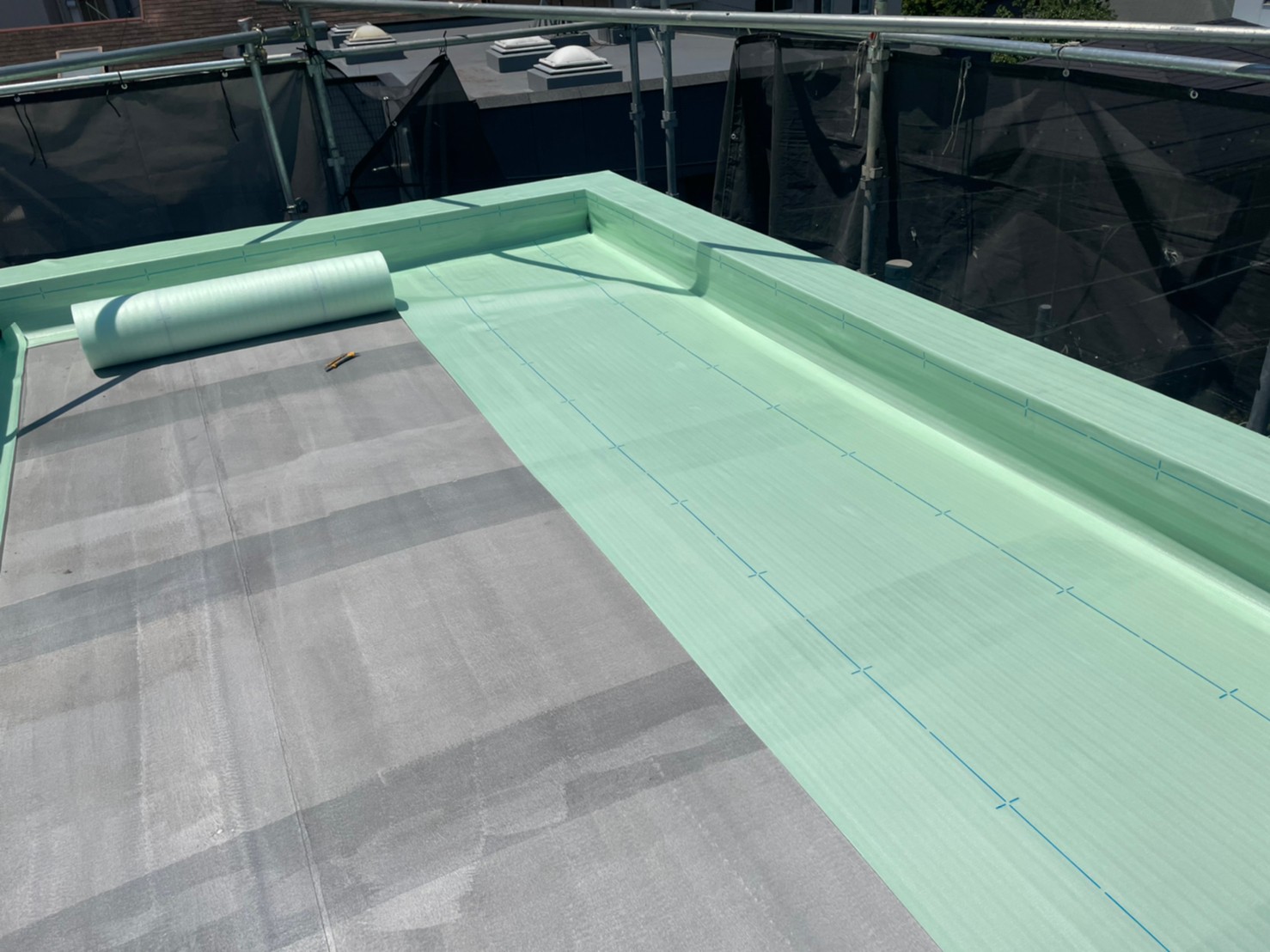

屋上防水工事の施工事例

現地調査の結果、既存防水層の劣化と笠木ジョイント部のシーリング切れが確認されました。

部分補修では根本解決が難しいため、屋上全体の改修としてウレタン塗膜防水(通気緩衝工法)を採用し、さらにブリッジシール工法でジョイント部の防水性能を高める施工をご提案しました。

施工では、まず既存防水層の撤去と下地調整を実施。通気緩衝シートを全面に貼り、脱気筒を設置して下地からの湿気を逃がす構造にしました。

その上からウレタン防水材を複数回塗布し、均一で強靭な防水膜を形成。仕上げにトップコートを塗布し、紫外線や摩耗から防水層を保護しました。

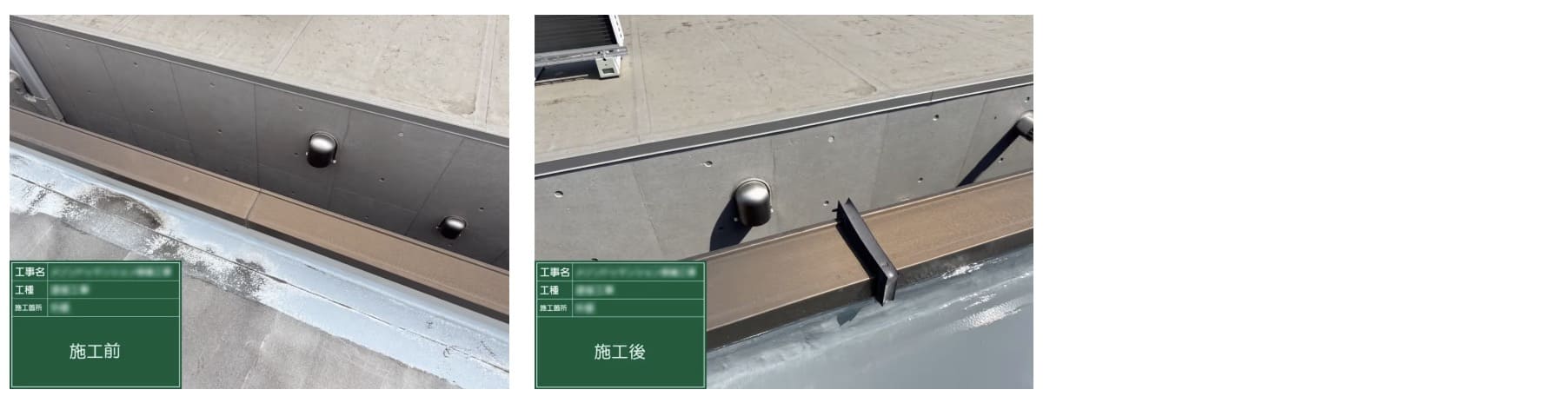

また、笠木や立ち上がり部分にはブリッジシールを施工し、動きに強く、長期的に防水性を維持できる構造へと強化しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所在地 | 東京都足立区 |

| 建物種別 | 商業ビル(屋上防水改修) |

| 施工工法 | ウレタン塗膜防水(通気緩衝工法)+ブリッジシール工法 |

| 工期 | 約2週間 |

| 工事費用 | 約137万円(税込) |

| 施工効果 | 雨漏りの完全解消、防水層の耐久性・通気性向上 |

| お客様の声 | 「丁寧な説明と仕上がりに満足。今後も安心して使用できそうです。」 |

施工後は、長年の課題だった雨漏りが完全に解消。

お客様からも「雨漏りが止まり安心して使えるようになった」と高い評価をいただきました。

外壁ひび割れ・シーリング補修の実例

地上3階建てマンションにおいて、「外壁タイルのひび割れ・浮き」「目地シーリングの劣化」による雨水浸入リスクが指摘されていたため、外壁・防水の総合的な改修を実施しました。

まず仮設足場を設け、タイル浮きや割れ、目地の亀裂部分を徹底的に下地補修・シーリング補修。続けて外壁のタイル面には透明のクリア塗装を施し、見た目を損なわずに保護機能を追加しました。

さらに、斜壁、屋上、ルーフバルコニー、庇天端など、防水構造が必要な部位にはウレタン塗膜防水(密着工法)を適用し、雨水の浸入を防ぐ仕様としました。

具体的には、タイルの浮き部分を貼替・補修し、目地には変成シリコン系シーリング材を充填し直し、サッシ回りや外壁タイル面、笠木ジョイント部にはブリッジシールを併用して動きに強い施工としています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所在地 | 東京都世田谷区 |

| 建物構造 | 地上3階建てマンション |

| 主な改修内容 | 外壁タイル補修・目地シーリング補修・クリア塗装・防水工事 |

| 使用工法・仕様 | ・変成シリコン系シーリング+ブリッジシール併用 ・クリア塗装 ・ウレタン塗膜防水密着工法 |

| 工期 | 約1か月 |

| 総工事費用 | 約255万円(税込) |

| 施工効果 | ・ひび割れ補修により建物耐久性向上 ・シーリング更新で雨水浸入防止 ・外観美観維持 ・長期保護性能強化 |

| お客様の評価 | 「外観もきれいになり、安心して住める状態になった」との満足の声 |

本事例のように、外壁修繕では単に見た目を整えるだけでなく、ひび割れ補修・シーリング更新 + 防水工事を組み合わせることが重要です。

これにより、雨水の侵入や建物劣化を未然に防ぎ、長期にわたり建物を守ることができます。

共用部の塗装・サビ修繕工事の施工事例

東京都練馬区にある2階建てアパート(計8戸)にて、鉄骨階段・廊下上裏部分の外装劣化が進んでいたため、共用部の安全性と美観維持を目的に塗装工事を中心とした改修を実施しました。

既存の塗膜の劣化、鉄部の腐食傾向、そして共用部の経年色あせが顕著となっていたため、住人の生活動線を保ちつつ施工を進めました。

施工にあたっては、まずケレン(下地研磨・清掃)を丁寧に行い、錆や剥がれを除去。鉄骨階段および廊下上裏部にはシリコン系塗料を選定し、耐候性・防汚性を重視して複数回塗装を実施しました。

これにより、外観の回復だけでなく、腐食進行の抑制も狙いました。施工対象部位には、廊下上裏・鉄骨階段のほか、側溝部にはウレタン塗膜防水(密着工法)を適用。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所在地 | 東京都練馬区 |

| 建物種別 | 2階建てアパート(共用部改修) |

| 工事対象 | 鉄骨階段・廊下上裏・側溝・廊下床面 |

| 使用塗料・仕様 | ・シリコン系塗料 ・ウレタン塗膜(密着工法) ・長尺シート張替え |

| 工期 | 10日間 |

| 工事費用 | 約57万円 |

| 主な効果 | ・美観回復 ・耐候性強化 ・錆抑制 ・雨水浸入防止 |

| 備考 | 共用部の安全性向上、入居者満足度アップ |

この事例では、塗装工事+防水工事+長尺シート張替えを組み合わせた総合改修とすることで、鉄骨や床面など多面的な改良を実現しました。

特に鉄部へのシリコン系塗料採用と丁寧な下地処理は、塗膜の長寿命化と建材保護に大きく寄与します。

バルコニー・ベランダ長尺シートの張り替え工事の施工事例

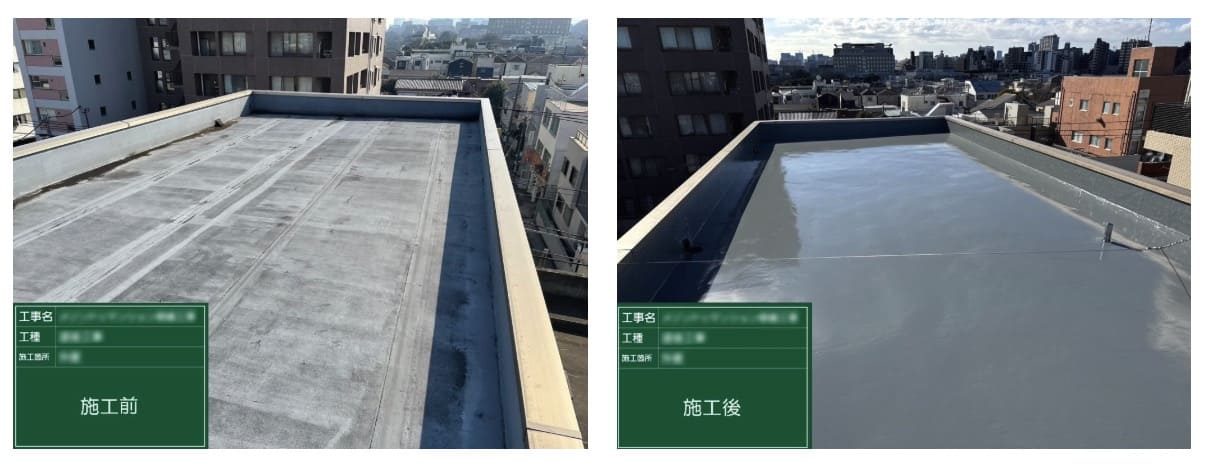

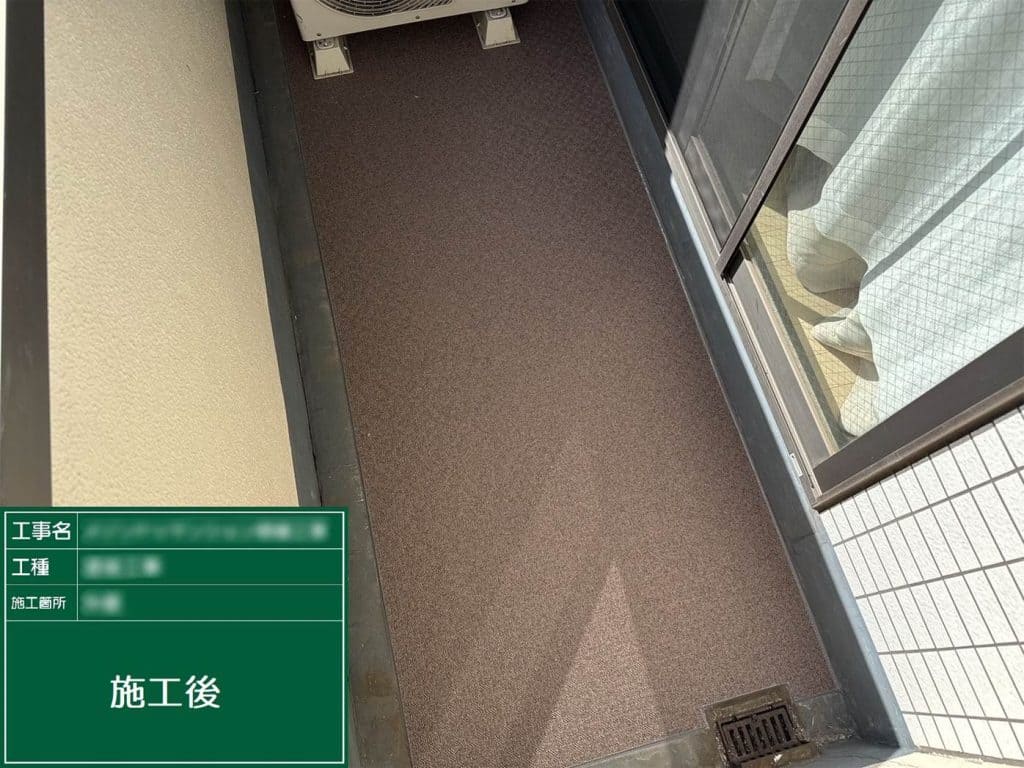

東京都文京区のマンションにおいて、屋上の防水性能劣化とバルコニーの床面劣化という二重の課題を抱えていたため、屋上防水改修+バルコニー長尺シート張替えの総合的な工事を実施しました。

既存はゴムシート防水で、老朽化・雨水浸入リスクが高まっており、また梯子昇降が危険な状態でした。

まず屋上部分は、ゴムシートを完全撤去したうえで、下地調整・モルタル補修・プライマー塗布・自着シートの貼り付けを行い、その後ウレタン樹脂を2回塗布。

最終的に保護用のトップコートを施しました。併せて、既存ドレン内部にひび割れがあったため、改修用ドレン(蛇腹ホース式)を挿入して排水経路を新設し、ドレン起因の漏水対策を講じました。

さらに、工事期間中にお客様からバルコニーの長尺シート張替えのご依頼をいただき、別途見積もりを提示して追加工事を対応。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所在地 | 東京都文京区 |

| 建物種別 | 集合住宅(マンション) |

| 主な改修内容 | 屋上防水改修 + バルコニー長尺シート張替え |

| 屋上工法 | ゴムシート撤去 → 通気緩衝工法 ウレタン防水 + ドレン改修 |

| 長尺部位 | 最上階バルコニーの長尺シート張替え |

| 工期 | 11日(うち長尺工事3日) |

| 総工事費用 | 175万円(うち長尺シート工事分 20万円) |

| 施工効果・成果 | ・屋上防水の再構築による雨漏り防止 ・ドレン改修による排水強化 ・バルコニーの床面美観回復・耐久性向上 |

| お客様の評価 | 「仕上がりがきれい」「安心して使える状態になった」と感謝の言葉あり |

この事例のポイントは、防水改修と長尺張替えを一体で対応したことにより、屋上からバルコニーまで建物を包括的に保護できた点です。

また、途中で追加要望が出ても柔軟に見積・工程を調整し、信頼感を損なわない対応を行いました。

屋上防水と床長尺を絡める改修を検討する際には、こうした一貫対応がコスト抑制と品質確保に効果的です。

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

まずはメール・お電話からご連絡ください。

江戸川区の小規模修繕工事を依頼する業者の選び方

江戸川区で小規模修繕を行う際、業者選びは工事の品質と費用、さらには補助金の活用可否まで左右する重要なステップです。とくに江戸川区は沿岸部特有の環境条件があり、防水や鉄部塗装に精通した業者を選定することが肝心です。

ここでは、業者を選ぶ際に確認すべき具体的なポイントと注意点を詳しく解説します。

地域密着型業者のメリット(迅速対応・地元実績)

江戸川区内や周辺に拠点を構える地域密着型の施工会社は、現地調査や見積もり対応が迅速で、アフターサービスにも柔軟に対応できる点が魅力です。地元の気候や地盤、建物特性を熟知しているため、潮風や湿気による劣化を想定した適切な工法を提案してくれます。

また、行政や管理組合との調整にも慣れているため、補助金申請や工事報告のサポートもスムーズです。地域住民との関係性を重視した施工を行う業者が多く、近隣トラブルを防ぎながら円滑な工事が可能です。

さらに、地元での施工実績が豊富な業者は、実際の建物を見て仕上がりを確認できるため、依頼前の安心感が高いのも特徴です。

資格・保証・アフターサポートの有無を確認

工事品質を左右する大きな要素の一つが「資格」と「保証体制」です。建設業許可を持つことは基本として、施工管理技士、防水技能士、塗装技能士などの有資格者が在籍しているか確認しましょう。技術力の裏付けがある業者は施工精度が高く、仕上がりや耐久性にも差が出ます。

また、工事後に不具合が発生した場合の保証期間や、定期点検の有無も重要です。優良業者は、施工後のフォロー体制を明確に示し、無償点検や長期保証を設けている場合もあります。工事完了で終わりではなく、長期的なメンテナンスパートナーとして選ぶ視点が大切です。

助成金制度に詳しい業者を選ぶ

江戸川区や東京都が提供する補助金制度を活用する場合、申請書類の作成や工事報告をサポートできる業者を選ぶことで、手続きの負担を大幅に減らせます。制度内容は年度ごとに変わることもあるため、最新の補助情報を把握している業者が望ましいです。

過去に助成金を活用した施工実績がある会社であれば、書類不備や申請ミスのリスクを最小限に抑えられます。経験豊富な業者は、補助金の条件に合った工事プランを提案し、費用対効果を最大限に引き出してくれます。

複数見積もりを取り比較検討する

小規模修繕工事では、同じ工事内容でも業者によって費用や使用材料が大きく異なることがあります。そのため、必ず複数社(3社以上)から見積もりを取得し、金額だけでなく、提案内容や使用資材、保証期間を比較することが重要です。見積書が明瞭で、項目ごとに説明がされているかを確認しましょう。

極端に安価な見積もりは、手抜きや低品質施工のリスクがあるため要注意です。反対に、丁寧な説明をしてくれる業者は信頼度が高く、アフターケアにも誠実に対応してくれる傾向があります。

江戸川区の特徴と建物環境

江戸川区は東京湾に面し、湿気・塩害・強風などの影響を受けやすい地域特性を持ちます。特に築年数が経過した集合住宅では、外壁塗装や防水工事のタイミングを見極めることが重要です。

ここでは江戸川区の街並みと建物環境を踏まえ、修繕を計画する際の注意点を解説します。

地域の街並み・建物構成(住宅地・商業地など)

江戸川区は新小岩、葛西、西葛西、船堀などの住宅街と、平井・小岩などの商業エリアが混在しています。区内の多くは低層マンションやアパート、戸建住宅が中心で、築20〜40年の建物が目立ちます。古い住宅では外壁のクラックや鉄部の錆、屋上防水の浮きが多く見られ、早期の修繕が欠かせません。

一方で、新興住宅地では美観維持や資産価値向上を目的とした塗り替えや設備更新の需要が高まっています。建物が密集しているため、工事中の足場設置や騒音・粉じん対策を徹底することが、周囲への信頼維持につながります。

気候・環境による劣化傾向(沿岸部・幹線道路沿い・日射条件など)

江戸川区は湾岸エリア特有の高湿度と塩分を含む風の影響を強く受けます。そのため、防水層の膨れや金属部の腐食が他地域より早く進行しやすい特徴があります。

また、幹線道路沿いでは排気ガスや粉じんによる外壁汚染が目立ち、定期的な洗浄や塗り替えが不可欠です。さらに、日射条件の厳しい南面では塗膜の退色やひび割れが発生しやすく、UVカット性能の高い塗料や断熱塗料を選ぶことで耐久性を向上させることができます。

地域環境に合わせた素材選びとメンテナンス周期の設定が、江戸川区での修繕成功の鍵です。

江戸川区の小規模修繕工事に関するよくある質問【FAQ】

江戸川区で小規模修繕を検討する方から寄せられる質問をもとに、実際の施工や補助金申請に関する疑問をQ&A形式でまとめました。修繕時期の選び方、補助金の条件、近隣対応など、知っておくと失敗を防げる実践的なポイントをわかりやすく解説します。

Q. 小規模修繕工事の時期はいつ頃がおすすめ?

A.春(3〜5月)や秋(9〜11月)は、気温・湿度が安定し、塗装や防水工事に最も適した時期です。特に江戸川区の梅雨明け直後は施工需要が集中するため、早めの予約が望ましいです。

逆に真冬や梅雨時期は乾燥・降雨の影響を受けやすく、仕上がりにムラが出ることがあります。

Q. 小規模修繕工事に補助金を使うための条件はある?

A.江戸川区の助成制度を利用する場合、区内登録業者の利用が必須条件となるケースが多いです。省エネ改修や耐震補強、バリアフリー化など、明確な目的を持つ工事が対象で、申請は必ず工事前に行う必要があります。見積書や写真、工事計画書の提出が求められます。

Q. 工事中の住民対応はどうすればいい?

A.工事前に周知文を掲示し、作業時間や騒音・通行制限の情報を共有することが重要です。江戸川区は住宅密集地が多いため、近隣配慮が特に求められます。

信頼できる業者は、説明会の開催や個別案内を実施してくれるため、トラブル防止に役立ちます。

Q. 小規模修繕とリフォームの違いは?

A.小規模修繕は「現状維持・劣化防止」を目的とし、リフォームは「機能向上・デザイン改善」を目的とします。

小規模修繕を定期的に行うことで、将来的な大規模修繕の負担を軽減し、長期的な資産価値を保つことができます。

Q. 賃貸マンションやビルの修繕費は誰が負担する?

A.共用部分(外壁・屋上・廊下・防水など)はオーナーや管理組合が負担します。一方、専有部分(室内設備や内装)は入居者が負担するケースが一般的です。

契約内容を明確にし、修繕責任の範囲を事前に確認しておくことでトラブルを防げます。

まとめ

江戸川区の小規模修繕は、湿気・塩害など沿岸部特有のリスクに備え、建物を長期的に守るための重要なメンテナンスです。助成金制度や地域特性を理解し、適切な業者と計画的な対応を行うことが成功の鍵となります。

- 小規模修繕は早期対応で劣化拡大を防ぐ

- 助成金を活用して費用を抑える

- 湿気・塩害に強い材料選びが重要

- 地域密着業者を選び安心施工を実現

- 計画的な点検で資産価値を長期維持

江戸川区の気候や環境に合わせた修繕は、建物の美観と機能を維持する最も効果的な手段です。行政の支援制度を賢く活用し、長く安心して暮らせる建物環境を整えましょう。