マンションの大規模修繕における減価償却とは?基本の理解と税務の視点

2025/07/24

マンションという集合住宅は、長期間にわたって数多くの住民が快適に暮らすためのインフラが整備された建物です。その維持管理の要となるのが「大規模修繕工事」。外壁の劣化や屋上の防水・給排水管の老朽化など、時間とともに進行する建物の劣化に対応するために、マンションの管理組合は10〜15年単位で包括的な修繕工事を行います。

このような大規模修繕は非常に高額な支出となるため、その費用の処理方法は管理組合や区分所有者にとって大きな関心ごととなります。特に重要なのが、税務処理において「減価償却」の対象となるか否かという点です。減価償却は、長期にわたって使用される資産について、取得費用を分割して費用として計上する会計処理の一つ。大規模修繕が減価償却の対象となるかどうかで、実質的な税負担やキャッシュフローに大きな差が生じます。

本記事では「マンション 大規模修繕 減価償却」という観点から、修繕費の税務処理や節税効果、資本的支出との違いなどをわかりやすく解説します。

目次

大規模修繕工事とは|マンション管理組合にとっての重要性

マンションの「大規模修繕工事」とは、共用部分に対して長期的な視点で計画的に実施される修繕工事のことです。共用部分とは、エントランスや階段・廊下・バルコニー・屋上・外壁・給排水設備・エレベーターなど、個別住戸以外の設備を指します。これらの部位は、時間の経過や自然環境の影響により必ず劣化が進みます。

国土交通省が策定した「長期修繕計画ガイドライン」によれば、マンションにおいて12年〜15年周期で大規模修繕を行うことが推奨されています。実際には建物の構造や立地条件、使用状況などによって差がありますが、修繕の時期を誤ると、雨漏りや外壁剥離といった重大な被害につながることもあるため、計画的な修繕は不可欠です。

また、大規模修繕には多額の資金が必要になるため、通常は管理組合が長期にわたって「修繕積立金」として住民から積み立てを行い、予算を確保します。この費用の使い道や工事項目、実施時期については、理事会・総会を通じて慎重に審議される必要があり、同時に税務上の処理方法についても検討が必要です。たとえば、その工事が減価償却の対象となる「資本的支出」なのか、一括で費用計上できる「修繕費」なのかといった分類は、後々の会計処理や節税に影響を及ぼします。

参考元:長期修繕計画ガイドライン

減価償却とは?税務上の基本的な考え方

減価償却とは、建物や設備といった固定資産の取得や改修にかかった費用を、その資産の使用可能な期間(耐用年数)にわたって、毎年一定額ずつ費用として計上する処理方法です。企業や個人事業主、不動産オーナーなどが税務上の損金計上や節税対策として活用しており、税務の基本中の基本とも言える処理です。

たとえば、1,200万円かかった防水工事が資本的支出として認められ、耐用年数が15年であると判断された場合、1年あたり80万円ずつ費用として計上することになります。このようにして支出を複数年に分散させることで、課税所得の平準化や節税につなげることが可能になります。また、減価償却には「定額法」や「定率法」といった償却方法もあり、資産の種類や企業の選択によって会計処理が異なる点にも注意が必要です。

ただし、すべての支出が減価償却の対象になるわけではありません。実際には「修繕費」として、その年に一括で損金処理できる場合もあります。この分類を間違えると、税務署から指摘を受けることもあるため、工事の目的や内容に応じた適切な処理が必要になります。

マンションの大規模修繕費用は減価償却できる?|「資本的支出」と「修繕費」の区分

マンションの大規模修繕にかかる費用が減価償却の対象となるかどうかを判断するには、まず「資本的支出」と「修繕費」の違いを明確に理解する必要があります。両者は税務上で明確に区分されており、会計処理の方法が大きく異なります。

資本的支出とは|資産計上と減価償却の対象になる工事

資本的支出とは、建物や設備の価値を高めたり、耐用年数を延ばしたりすることを目的とした工事にかかる支出です。たとえば以下のようなケースが該当します。

- 給排水設備を新しい配管に取り替える

- 外壁をタイルからパネルに変更して外観を刷新する

- エレベーターを高性能なものに更新する

このような支出は「資産」として計上され、減価償却により複数年にわたって費用を配分する必要があります。

修繕費とは|一括で損金処理できる維持・原状回復工事

一方で、修繕費は既存の建物や設備の状態を維持し、原状回復を目的とした工事にかかる支出です。たとえばたとえば、以下のような工事が該当します。

- 外壁の再塗装やシーリング打ち替え

- 屋上の部分的な防水補修

- 鉄部のさび止め塗装

このような軽微な補修や定期的な維持工事は、原則としてその年に一括で損金処理が可能です。結果として、資金繰りや節税効果に直結するメリットがあります。

判断に迷う場合は専門家と相談を|証拠資料の整備も重要

資本的支出と修繕費の区分は、「法人税基本通達」などに基づいた判断が求められますが、判断が難しい場合も少なくありません。そのため、以下の対応が重要です:

- 税理士・会計士と事前に相談する

- 見積書や工事報告書に「原状回復」や「性能向上」といった目的を明記する

- 工事前後の写真や資料を保管し、後日の税務調査に備える

このように、「資本的支出」と「修繕費」の区分は、単なる税務処理の問題にとどまらず、管理組合や不動産オーナーの財務戦略全体に関わる重要な判断となります。

減価償却の対象となる大規模修繕工事項目と会計処理の実務対応

大規模修繕にかかる費用は、内容によって「修繕費」として一括経費処理できるものと、「資本的支出」として資産に計上し、減価償却するものに分かれます。

この区分は会計処理や税務申告に大きく関わるため、判断を誤ると税務調査で指摘を受けるリスクが生じます。

ここでは、減価償却の対象となる主な工事項目や耐用年数の目安、資本的支出と修繕費の見分け方、会計処理の具体例について解説します。

不動産管理や経理の実務に携わる方が、適切な会計処理と節税対策を行えるよう、ポイントをわかりやすく紹介していきます。

減価償却の対象となる主な工事項目とは?|耐用年数と資本的支出の視点

大規模修繕の実施にあたっては、その費用が「資本的支出」として資産計上されるか、「修繕費」として一括費用計上されるかが、会計処理上も税務上も非常に重要な分岐点となります。ここでは、特に減価償却の対象となる主な工事項目について、分類と耐用年数の目安を具体的に解説します。

以下の表では、大規模修繕の現場でよく見られる工事について、税務上の処理区分と理由、そして減価償却の対象となる場合の耐用年数の目安をまとめています。

| 工事項目 | 資本的支出 or 修繕費 | 主な理由 | 耐用年数(目安) |

| 給排水管の全交換 | 資本的支出 | 設備の機能更新・耐用年数延長 | 15年〜20年 |

| 屋上防水の全面改修 | 資本的支出 | 建物寿命に大きく影響する全面工事 | 15年 |

| 外壁の全面張替え | 資本的支出 | 外観・耐久性向上による資産価値上昇 | 15年〜20年 |

| エレベーターの更新 | 資本的支出 | 主要設備の性能向上 | 17年〜20年 |

| 照明・給湯器設備のLED化 | 資本的支出 | 省エネ化・新規設備としての扱い | 10年〜15年 |

| 外壁の塗装(再塗装) | 修繕費 | 原状回復を目的とする維持修繕 | – |

| シーリング打ち替え | 修繕費 | 劣化対応・維持の範囲内 | – |

| 屋上・ベランダ防水の補修 | 修繕費 | 一部補修・定期対応で原状回復 | – |

このように、同じ「外壁」や「防水」でも、工事の目的や施工範囲によって扱いが異なることがわかります。部分的な修理であれば修繕費として処理できる一方、性能の大幅な向上や構造上の強化が目的の場合は資本的支出と見なされます。

税務署との見解の相違を避けるためにも、契約書や見積書、工事報告書などの資料は保存しておき、判断根拠を明確にしておくことが推奨されます。特に工事費用が数百万円以上になる場合は、減価償却の要否を税理士と協議しておくと安心です。

修繕費として一括計上できる条件とは?|判断基準と節税への影響

大規模修繕の費用のうち、税務上「修繕費」として処理できる条件を満たしていれば、その工事費は当該年度に一括して経費処理することが可能です。これは、事業所得の圧縮やキャッシュフロー改善に直結するため、経営面でも有利な判断となり得ます。

以下は、税務上「修繕費」として認められる代表的な判断基準です:

- 周期的に実施される定期修繕であること

- 例:防水補修、屋根塗装、鉄部のさび止め塗装など。明らかに定期的な維持を目的とした内容であれば、修繕費として認められるケースが多くなります。

- 少額修繕に該当すること

- 一つの支出が60万円未満であるか、または資産の取得価格のおおむね10%以下である場合は、修繕費として一括処理が可能となる特例が設けられています。

- 資産の原状回復にとどまるものであること

- 外観や機能が工事前の水準に戻ることが目的であり、資産価値の上昇や耐用年数の延長といった要素がない場合です。機能向上や新規追加があると資本的支出とされるリスクが高まります。

例えば、マンションの鉄部塗装やバルコニー手すりの部分交換、共用廊下のクッションフロアの張替えなどは、原則として修繕費として扱われます。

節税を意識するのであれば、工事を分割する、年度内に集中させるなど、計画的な工事設計も重要です。ただし、無理な処理は税務調査で否認されるリスクがあるため、税理士との相談が不可欠です。

会計処理と仕訳の実例|資本的支出に該当する場合の処理

実務上、大規模修繕が資本的支出と判断された場合には、その支出は「固定資産」として資産計上され、耐用年数にわたって減価償却されることになります。これにより、支出した年度に全額を経費化することはできませんが、長期的には経費配分がなされ、利益の平準化が図れます。

以下に、実際の仕訳例を示します。

【例:給排水管更新工事1,000万円、耐用年数15年】

- 支出時の仕訳

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 建物附属設備 | 10,000,000円 | 現金 or 未払金 | 10,000,000円 |

- 翌期以降の減価償却

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 減価償却費 | 666,667円 | 建物附属設備 減価償却累計額 | 666,667円 |

なお、減価償却方法には「定額法」と「定率法」がありますが、不動産の附属設備や構築物については、一般的には定額法が採用されることが多いです。使用している会計ソフトによっては、固定資産台帳と連動して自動で計算・記帳できる機能もあるため、設定ミスを防ぐ意味でも事前確認が重要です。

また、工事が複数年にまたがる場合や、既存資産の除却が伴う場合は、除却損の計上や資産の入替処理も必要になることがあり、実務上の対応は複雑になります。このような場合は、必ず税理士と相談のうえ、適切な処理を行いましょう。

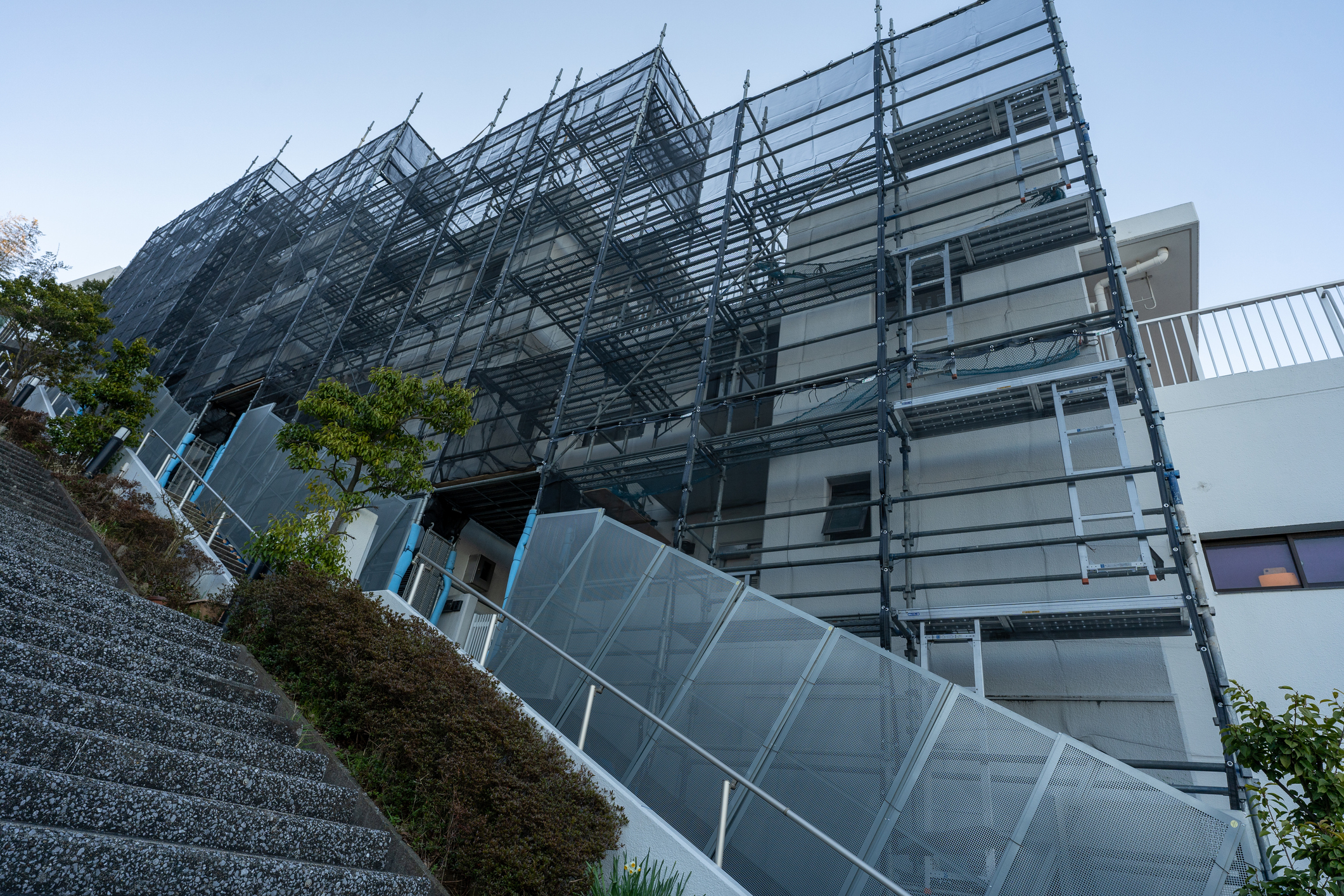

新東亜工業の施工事例|13階建てマンションの大規模修繕工事

東京都内にある13階建てワンオーナーマンションにて、新東亜工業が実施した大規模修繕工事の事例をご紹介します。

外壁タイルやシーリング、屋上防水など複数の劣化箇所を総合的に改修し、建物の資産価値を回復しました。

工事概要【工事金額・期間】

工事金額:6,098万円/工期:約5か月間(足場設置〜引き渡しまで)

屋上防水・外壁タイル補修・シーリング打ち替えを中心に、建物全体をバランスよく修繕。

建物全体にわたる一貫した施工により、見た目と性能の両立を実現しました。

ご相談内容・お問い合わせ内容

長年手を入れていなかったマンションの修繕を検討し始めたオーナー様から、初回のご相談をいただいたのがスタートでした。

オーナー様「タイルの剥がれや屋上の汚れが気になっていて…」

担当者「まずは図面を拝見して、現地調査で状態を見ていきましょう」

築20年以上が経過し、目視でも劣化が感じられるように。

最初は「少し気になる」という段階でしたが、調査を通じて複数の問題が明らかになっていきます。

調査で明らかになった劣化状況

現地での打診調査や目視検査によって、建物の各所に進行した劣化が確認されました。

オーナー様も驚かれるほどの症状が浮き彫りに。

屋上防水の劣化

既存の通気緩衝工法によるウレタン防水は、広範囲に劣化や膨れが生じていました。

オーナー様「花火の時期には屋上に上るんです。きれいになると嬉しいな」

現地調査員「眺望も大事ですね。美観にも配慮して施工いたします」

外壁タイルの浮き・剥離

浮きタイルが多数見つかり、剥離の危険性も。

劣化の進行度に応じて、張替えと樹脂注入を使い分けました。

担当者「打診調査で見えない内部の浮きも確認しました。対応が必要です」

シーリングの硬化不良

シーリング材は硬化しきって弾性を失い、手作業での撤去が必要なほどでした。

現場職人「カッターが入らないくらい硬くなってます。全部打ち替えですね」

オーナー様「そこまで傷んでたとは…早めにお願いしてよかったです」

工事の流れと透明な対応

調査結果をもとに明確な見積書と診断書を作成。

オーナー様に工程を丁寧に説明し、工事中も報告を徹底しました。

診断報告と見積提示

写真付きの診断報告書と、内訳を明記した見積書を提出。

工事内容をわかりやすく共有しました。

オーナー様「写真があると素人でもわかりやすいですね」

担当者「透明性を重視していますので、何でもご質問ください」

工事の実施(足場~防水まで)

工程は足場設置から高圧洗浄、下地補修、シーリング、塗装、屋上防水まで。

報告写真とともに進捗共有を行いました。

担当者「毎週の報告で進捗をご確認いただけます」

オーナー様「離れてても工事の様子がわかって安心できました」

工事完了後のオーナー様の声

見た目だけでなく機能性も向上した建物に、オーナー様からは満足の声が寄せられました。

オーナー様「すっかりきれいになりましたね。やってよかったです」

担当者「大切な資産を守るお手伝いができて光栄です」

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

所有形態による税務処理の違いと税務調査

適用される税法や減価償却の方法、帳簿管理の義務も異なるため、それぞれの所有形態に合わせた正しい対応が欠かせません。

さらに、大規模修繕費用は高額になりやすく、税務調査で特に注目されやすい項目でもあります。

ここでは、個人オーナーと法人所有で異なる税務処理のポイントや、税務調査で指摘されやすい項目とその回避策について解説します。

個人オーナーと法人所有で異なる税務処理のポイント

マンションの大規模修繕にかかる費用については、所有者が「個人」か「法人」かによって、適用される税法や帳簿管理の義務、減価償却の処理方法に明確な違いがあります。所有形態に応じた正確な対応を行うことが、結果的に節税やリスク回避につながります。

【個人オーナーの場合の特徴と対応】

- 所得区分は「不動産所得」に分類され、確定申告時に損益を集計して申告します。

- 減価償却は国税庁の「耐用年数表」に基づいて定額法で行われます。

- 青色申告をしていれば、特別控除(最高65万円)や専従者給与などの優遇措置を利用でき、赤字の繰越控除も可能です。

- 単式簿記でも申告可能ですが、青色申告の特典を活用するには複式簿記が必要です。

【法人所有者の場合の特徴と対応】

- 所得区分は法人税の課税対象となり、減価償却費は損金として処理されます。

- 減価償却は「定額法」または「定率法」から選択可能(定率法は加速償却に有利)

- 帳簿は複式簿記が義務付けられ、年次決算書の作成と法人税の申告が必須です。

- 節税効果として、減価償却費を調整することで利益操作(節税)がしやすく、税効果会計と連動しやすいのも特徴です。

たとえば同じ給排水管更新工事を行ったとしても、個人と法人で減価償却費の扱いや費用配分のタイミングが異なり、最終的な納税額にも大きな差が生じる可能性があります。

税務調査で指摘されやすいポイントとは?|注意すべき実務ミスと防止策

大規模修繕に関連する費用処理は、高額であるがゆえに税務調査で注目されやすい項目の一つです。特に以下の点は、実際の調査でよく指摘されるリスク要因として知られています。

- 修繕費と資本的支出の誤分類

- 本来は資本的支出に該当する工事(例:外壁全面張替え、屋上全面防水工事)を、安易に修繕費として計上しているケース。説明根拠となる契約書・仕様書の整備が不十分だと、過少申告とされる可能性があります。

- 耐用年数の誤認・適用ミス

- 建物附属設備、構築物、機械装置などの資産区分を誤って処理し、誤った耐用年数で減価償却をしてしまうミス。法人では特にこの点が厳しく見られます。

- 証拠書類の不備や内容の曖昧さ

- 契約書・見積書・請求書・写真付き工事報告書など、費用区分を裏付ける書類が不備だったり、工事の目的や範囲が明記されていないと判断が不利になります。

- 勘定科目の誤使用

- 工事費を「修繕費」で処理すべきか、「建物附属設備」「構築物」などで資産計上すべきかを判断せず、ルールに合わない科目を使ってしまう事例。

- 実態と会計処理の乖離

- 工事内容や工期、目的などの実態と帳簿記載が一致していないと、恣意的な費用操作と見なされることがあります。

これらを回避するには、工事開始前の段階から「税務処理を見越した記録と証拠の整備」が重要です。具体的には、工事契約書に「原状回復」または「性能向上」などの目的を明記し、写真・仕様書などをしっかりとファイリングしておきましょう。

マンションの大規模修繕における減価償却に関するよくある質問

Q1:修繕積立金を取り崩して工事を行った場合でも減価償却の対象になりますか?

A:はい、なります。費用の出所が修繕積立金であるかどうかは関係ありません。工事の内容が資本的支出と判断されるものであれば、通常通り資産計上し、減価償却の対象となります。

Q2:修繕積立金そのものは経費になりますか?

A:いいえ、原則として経費にはできません。修繕積立金は将来の修繕に備えて準備金として積み立てられるものであり、実際の支出(工事の実行)が行われて初めて経費または資本的支出として処理可能となります。

Q3:減価償却資産の工事が年度をまたいで完成した場合、どのタイミングで資産計上すべきですか?

A:完成し、かつ使用可能になった時点で資産計上します。未完成で使用できない場合は、建設仮勘定として処理し、翌年度以降に完成時点で正式な資産へ振り替えます。

Q4:修繕費と資本的支出の線引きが難しいときはどうすれば?

A:迷ったら法人税基本通達を参考にすることが第一歩です。ただし最終的には、税理士・会計士などの専門家に相談し、工事内容に即した処理方針を決定するのが安全です。文書・写真・見積書などによる客観的な説明資料も整備しておきましょう。

Q5:管理組合で実施した工事でも減価償却できますか?

A:工事の費用を負担した主体が誰かによります。区分所有者が拠出した金額について、所有物件に対応する部分が資本的支出に該当する場合は、個人の不動産所得の減価償却対象となる可能性があります。事前に税務専門家の見解を得ることが大切です。

マンション大規模修繕と減価償却の正しい理解が資産と税務を守る|まとめ

マンションの大規模修繕は、物理的な資産価値の維持・回復といった実務的な意味に加え、税務会計上でも複雑な判断を伴う領域です。特に、「修繕費」として一括費用処理できるのか、それとも「資本的支出」として資産計上・減価償却すべきなのかという判定は、納税者にとって非常に重要な選択となります。

所有者が個人か法人かによっても、処理のルール・節税の方法・帳簿の作成要件が大きく異なります。法人なら節税の自由度は高いものの帳簿管理が厳格であり、個人であれば損益通算や繰越控除の活用がカギとなります。

さらに、税務調査への対応力やリスク回避の観点からも、日頃から記録・証拠資料の整備を行い、税理士などの専門家と連携しながら進めていくことが望まれます。計画段階から税務視点を導入しておけば、無理のない納税・経費配分が可能になり、建物管理の精度と資産形成の両立が図れます。

これから大規模修繕を予定している管理組合や不動産オーナーの方は、技術的な検討とともに、ぜひ税務上の戦略的な判断も含めてご検討ください。