中央区の小規模修繕工事を検討している方へ|費用・工事内容・助成金を事例を交えて解説

2025/10/07

中央区でマンションやビル、アパートを所有している方の中には、「外壁のひび割れが気になる」「屋上防水の劣化が進んでいる」「共用部の照明が古くなってきた」といったお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

こうした不具合を放置してしまうと、雨漏りや構造部の腐食など大きなトラブルに発展する可能性があります。そこで重要になるのが、早期に対応できる「小規模修繕工事」です。大掛かりな足場を必要とせず、限られた範囲を短期間で補修できるため、費用を抑えつつ建物の機能を維持できるのが特徴です。

本記事では、中央区における小規模修繕の内容・費用相場・助成金情報を中心に、依頼先の選び方や地域特有の建物環境まで詳しく解説します。

目次

小規模修繕とは?対象となる工事内容

小規模修繕とは、建物全体ではなく、部分的な劣化や不具合に対して行う補修工事のことです。大規模修繕と比べて費用や期間の負担が少なく、建物の寿命を延ばすための“予防メンテナンス”としても注目されています。

ここでは、小規模修繕の具体的な対象部位や、大規模・中規模修繕との違いを解説します。

小規模修繕で対応できる部位・症状一覧

小規模修繕の対象は、建物のあらゆる箇所に及びます。特に中央区では、オフィスビルや集合住宅など多様な用途の建物が多く、それぞれに応じた修繕が求められます。

| 部位 | 主な症状 | 主な修繕内容 |

|---|---|---|

| 外壁 | ひび割れ・塗膜の剥がれ | シーリング補修・部分塗装 |

| 屋上・ベランダ | 防水層の浮き・雨漏り | ウレタン防水・シート防水補修 |

| 鉄部(手すり・階段など) | 錆・塗膜劣化 | ケレン・防錆塗装 |

| タイル面 | 剥離・浮き・目地の割れ | エポキシ樹脂注入・貼り替え |

| 共用廊下・階段 | すべり・汚れ・ひび | ノンスリップシート交換・補修 |

| 排水設備 | 詰まり・漏れ | 排水管洗浄・配管交換 |

こうした部分的な補修を定期的に行うことで、建物全体の劣化を抑え、結果的に将来的な大規模修繕のコストを削減することができます。

大規模・中規模修繕との違い

小規模修繕は、「必要な箇所だけを迅速に直す」点が最大の特徴です。これに対して、中規模修繕や大規模修繕は建物全体を対象に計画的に行う工事であり、以下のような違いがあります。

| 項目 | 小規模修繕 | 中規模修繕 | 大規模修繕 |

|---|---|---|---|

| 対象範囲 | 一部(外壁・屋上・共用部など) | 複数箇所 | 建物全体 |

| 工期 | 数日〜2週間程度 | 1〜2ヶ月 | 3〜6ヶ月以上 |

| 費用規模 | 数十万円〜数百万円 | 数百万円〜数千万円 | 数千万円〜億単位 |

| 主な目的 | 不具合修繕・劣化防止 | 機能維持・更新 | 全体改修・長寿命化 |

| 足場の有無 | 不要または簡易足場 | 仮設足場あり | 大規模足場あり |

小規模修繕は、特に築10〜20年程度の建物にとって「状態維持の鍵」となる工事です。小まめな対応によって、後の大掛かりな修繕を回避できる可能性が高まります。

中央区における小規模修繕工事の費用相場

中央区はオフィスビルや分譲マンションが多く、建物の構造・用途によって修繕費用が大きく異なります。

ここでは、代表的な部位別の費用相場と、コストを左右するポイントについて解説します。費用を把握しておくことで、適正価格での工事計画が立てやすくなります。

| 工事項目 | 費用相場(㎡・箇所あたり) | 備考 |

|---|---|---|

| 外壁補修・塗装 | 2,500〜4,500円/㎡ | 劣化状況により変動 |

| 屋上防水(ウレタン塗膜) | 4,000〜6,500円/㎡ | 下地処理が必要な場合あり |

| 鉄部塗装 | 1,500〜3,000円/m | 手すり・階段・扉など |

| タイル補修 | 1枚あたり500〜1,000円 | エポキシ樹脂注入など |

| 排水管洗浄 | 1系統あたり15,000〜30,000円 | 定期清掃と併用推奨 |

| 共用廊下ノンスリップ張替え | 3,000〜5,000円/㎡ | 防滑性・意匠性向上 |

中央区内では、建物が密集している関係上、足場設置や資材搬入スペースの確保が費用に影響することもあります。また、商業ビルやオフィスの場合は夜間工事対応が必要となるケースもあり、その分の費用加算が発生します。

中央区の小規模修繕工事で利用できる助成金・補助金情報【2025年】

中央区で小規模修繕を検討している方にとって、工事費用を抑えるために活用できる「助成金・補助金」は見逃せません。国や東京都、さらに中央区独自の支援制度をうまく利用することで、数十万円単位の費用削減が可能になるケースもあります。

ここでは、中央区および東京都・国の代表的な制度と申請の流れをわかりやすく紹介します。

中央区が提供する独自の制度

中央区では、住宅の安全性や省エネ性能の向上を目的とした「中央区住宅修繕・改修助成制度」を実施しています。特に、外壁のひび割れ補修や屋上防水、手すり設置などの工事に対して補助が行われるのが特徴です。

- 制度名:中央区住宅修繕・改修助成制度

- 対象:区内に居住する個人住宅・マンションの共用部

- 補助内容:工事費の10%(上限20万円)

- 対象工事例:外壁塗装、防水改修、バリアフリー改修、共用照明のLED化など

- 申請時期:年度ごとに募集(先着順)

また、地域経済活性化を目的として「区内業者を利用すること」が条件となるため、中央区内の施工業者に依頼することでスムーズな申請が可能です。

参考元:中央区「居住の支援」

東京都・国が提供している制度

小規模修繕で省エネや長寿命化を目的とする場合、東京都および国が提供する複数の補助事業も活用できます。ここでは代表的な3制度を紹介します。

| 制度名 | 概要 | 補助内容・上限 | 対象工事 |

|---|---|---|---|

| 住宅省エネ2025キャンペーン | 国交省・環境省・経産省が連携する住宅支援事業 | 最大200万円 | 窓・玄関ドア交換、断熱改修、高効率設備の導入 |

| 東京都建築物省エネ改修促進事業 | 東京都が実施する省エネ性能向上支援 | 上限1,000万円(補助率1/3) | 外壁断熱、屋上防水、照明LED化など |

| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 国が行う住宅性能向上支援 | 最大200万円 | 耐震補強、省エネ改修、劣化対策 |

これらの制度を併用することで、工事内容によっては合計補助額が大幅に増える可能性もあります。ただし、交付決定前の着工は禁止されているため、必ず事前相談を行いましょう。

参考元:国土交通省「住宅省エネキャンペーン2025」

参考元:東京都 都市整備局「東京都既存非住宅省エネ改修促進事業補助金」

参考元:国土交通省「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」

申請手順と注意点

助成金や補助金を活用するためには、以下の流れを押さえておくことが大切です。

- 制度の確認:中央区、東京都、国の制度内容を比較し、自分の工事に最適なものを選定します。

- 施工業者と相談:対象工事に該当するか確認し、必要書類(見積書・写真・図面)を用意します。

- 申請書提出:工事前に必ず申請書を提出し、交付決定を受けてから着工します。

- 工事実施:交付決定後に工事を実施し、施工完了後は領収書や写真を保存します。

- 実績報告・補助金受取:完了報告書を提出し、審査後に補助金が交付されます。

中央区の制度は募集枠が早期に埋まる傾向があるため、工事を検討している場合は年度初めの早期申請がポイントです。

中央区で小規模修繕工事を行うメリット

小規模修繕は、単に見た目を整えるだけでなく、建物の安全性や資産価値を維持するうえで大きな役割を果たします。

ここでは、中央区の建物環境を踏まえた小規模修繕の主なメリットを4つの観点から紹介します。

早期対応で劣化拡大を防止

小規模修繕の最大の利点は、劣化を初期段階で食い止められることです。例えば、外壁のひび割れやシーリングの切れを放置すると、雨水が侵入して内部の鉄筋が錆び、コンクリートの剥落や膨張亀裂を引き起こします。さらに、屋上防水層の劣化を放置すれば、躯体の腐食や断熱性能の低下にもつながります。こうしたトラブルは表面上の補修だけでは済まなくなり、足場設置や大規模な改修が必要になるケースもあります。

早期に補修を行えば被害範囲を最小限に抑え、工期の短縮や居住者への影響軽減にもつながるため、結果的に修繕費を大幅に節約できます。

将来的な大規模修繕コストを削減

定期的な小規模修繕を行うことで、10年・20年先の大規模修繕にかかる費用を抑制できます。中央区のように築年数の経ったマンションが多い地域では、外壁補修や鉄部塗装などを定期的に行うことで、劣化の進行をコントロールし、計画的な積立金運用を実現できます。

また、部分補修の積み重ねは修繕履歴の明確化にもつながり、将来的な売却時や融資審査時にもプラスの評価を受けやすくなります。中長期的な視点でコストを管理できる点は、所有者にとって大きなメリットです。

美観・資産価値の維持

中央区は都心部であり、建物の外観がそのまま資産価値や入居率に直結します。外壁やエントランスの補修、共用照明の更新など、小規模な改修でも印象を大きく改善でき、物件の競争力を維持できます。

特に商業ビルやオフィスの場合、外観の印象が企業イメージに直結するため、定期的な清掃・塗装・照明交換は不可欠です。見た目の清潔感を保つことで入居者満足度が高まり、空室リスクの低下にもつながります。

入居者・テナントの満足度向上

建物の快適性や安全性を維持することは、入居者・テナントの満足度を高めることにもつながります。共用部の修繕や防水対策を適切に行うことで、クレーム対応の手間を減らし、長期的な入居継続を促進できます。

さらに、エントランスや駐輪場など共用空間の美化は居住者の心理的満足度を高め、管理組合への信頼にも寄与します。中央区のように居住・業務混在エリアでは、こうした細やかなメンテナンスが建物全体の価値を維持するカギとなります。

【施工事例】小規模修繕で実際に行った工事内容を紹介

東京都内の地域特性や気候条件により、特によく発生する修繕工事があります。実際の事例を知ることで、自身の建物で注意すべきポイントが明確になります。

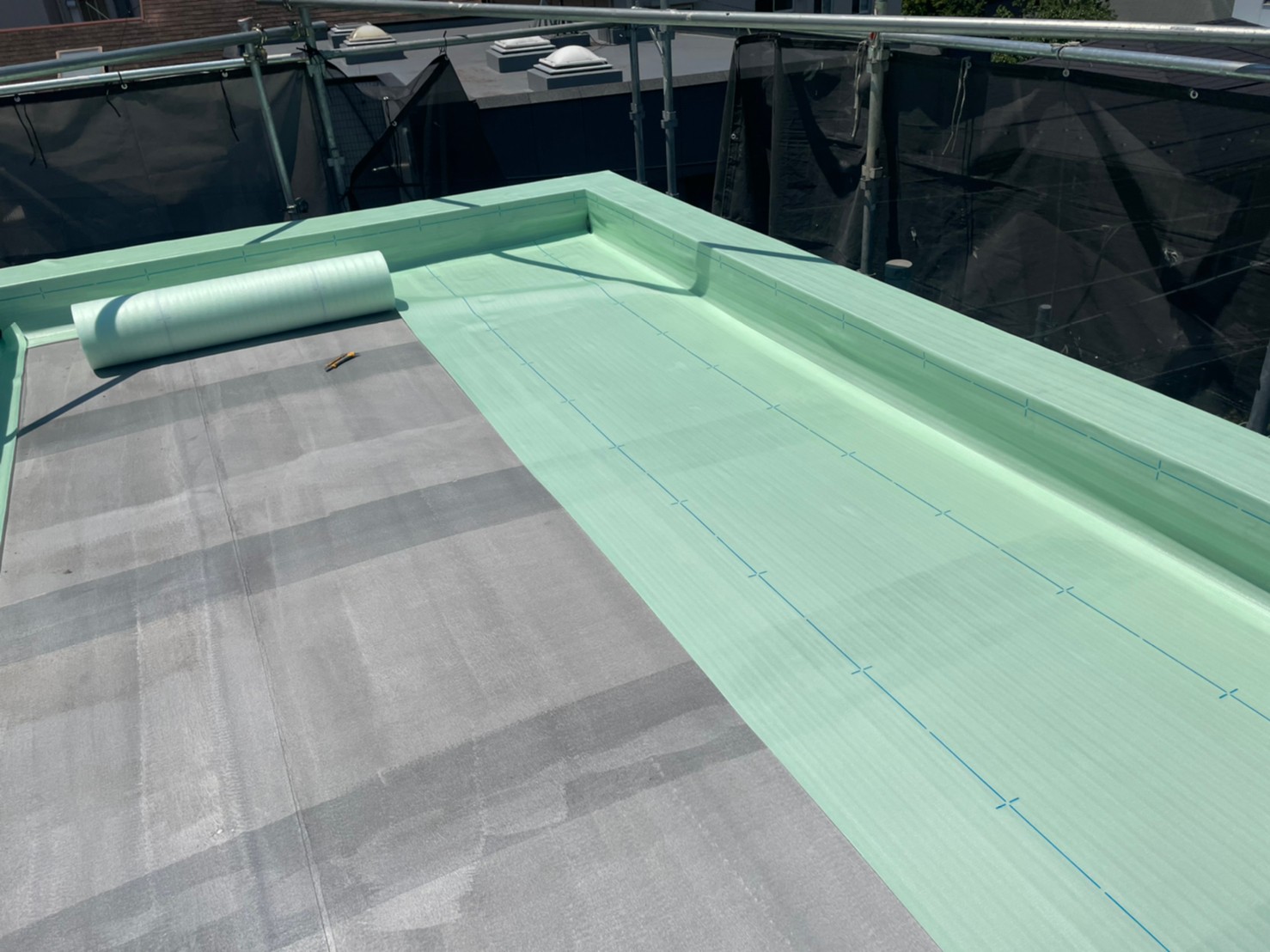

屋上防水工事の施工事例

現地調査の結果、既存防水層の劣化と笠木ジョイント部のシーリング切れが確認されました。

部分補修では根本解決が難しいため、屋上全体の改修としてウレタン塗膜防水(通気緩衝工法)を採用し、さらにブリッジシール工法でジョイント部の防水性能を高める施工をご提案しました。

施工では、まず既存防水層の撤去と下地調整を実施。通気緩衝シートを全面に貼り、脱気筒を設置して下地からの湿気を逃がす構造にしました。

その上からウレタン防水材を複数回塗布し、均一で強靭な防水膜を形成。仕上げにトップコートを塗布し、紫外線や摩耗から防水層を保護しました。

また、笠木や立ち上がり部分にはブリッジシールを施工し、動きに強く、長期的に防水性を維持できる構造へと強化しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所在地 | 東京都足立区 |

| 建物種別 | 商業ビル(屋上防水改修) |

| 施工工法 | ウレタン塗膜防水(通気緩衝工法)+ブリッジシール工法 |

| 工期 | 約2週間 |

| 工事費用 | 約137万円(税込) |

| 施工効果 | 雨漏りの完全解消、防水層の耐久性・通気性向上 |

| お客様の声 | 「丁寧な説明と仕上がりに満足。今後も安心して使用できそうです。」 |

施工後は、長年の課題だった雨漏りが完全に解消。

お客様からも「雨漏りが止まり安心して使えるようになった」と高い評価をいただきました。

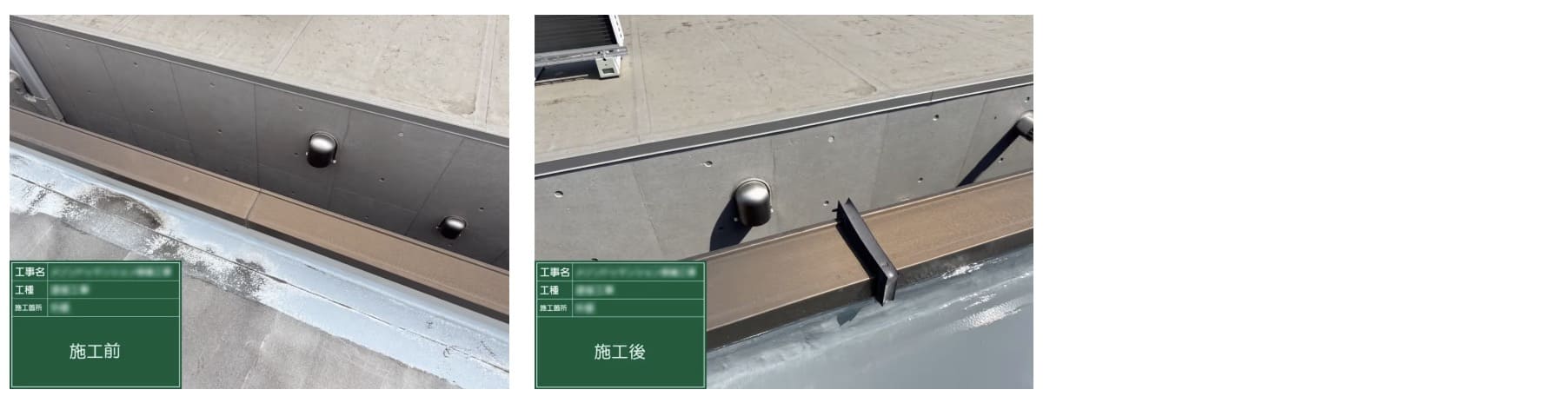

外壁ひび割れ・シーリング補修の実例

地上3階建てマンションにおいて、「外壁タイルのひび割れ・浮き」「目地シーリングの劣化」による雨水浸入リスクが指摘されていたため、外壁・防水の総合的な改修を実施しました。

まず仮設足場を設け、タイル浮きや割れ、目地の亀裂部分を徹底的に下地補修・シーリング補修。続けて外壁のタイル面には透明のクリア塗装を施し、見た目を損なわずに保護機能を追加しました。

さらに、斜壁、屋上、ルーフバルコニー、庇天端など、防水構造が必要な部位にはウレタン塗膜防水(密着工法)を適用し、雨水の浸入を防ぐ仕様としました。

具体的には、タイルの浮き部分を貼替・補修し、目地には変成シリコン系シーリング材を充填し直し、サッシ回りや外壁タイル面、笠木ジョイント部にはブリッジシールを併用して動きに強い施工としています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所在地 | 東京都世田谷区 |

| 建物構造 | 地上3階建てマンション |

| 主な改修内容 | 外壁タイル補修・目地シーリング補修・クリア塗装・防水工事 |

| 使用工法・仕様 | ・変成シリコン系シーリング+ブリッジシール併用 ・クリア塗装 ・ウレタン塗膜防水密着工法 |

| 工期 | 約1か月 |

| 総工事費用 | 約255万円(税込) |

| 施工効果 | ・ひび割れ補修により建物耐久性向上 ・シーリング更新で雨水浸入防止 ・外観美観維持 ・長期保護性能強化 |

| お客様の評価 | 「外観もきれいになり、安心して住める状態になった」との満足の声 |

本事例のように、外壁修繕では単に見た目を整えるだけでなく、ひび割れ補修・シーリング更新 + 防水工事を組み合わせることが重要です。

これにより、雨水の侵入や建物劣化を未然に防ぎ、長期にわたり建物を守ることができます。

共用部の塗装・サビ修繕工事の施工事例

東京都練馬区にある2階建てアパート(計8戸)にて、鉄骨階段・廊下上裏部分の外装劣化が進んでいたため、共用部の安全性と美観維持を目的に塗装工事を中心とした改修を実施しました。

既存の塗膜の劣化、鉄部の腐食傾向、そして共用部の経年色あせが顕著となっていたため、住人の生活動線を保ちつつ施工を進めました。

施工にあたっては、まずケレン(下地研磨・清掃)を丁寧に行い、錆や剥がれを除去。鉄骨階段および廊下上裏部にはシリコン系塗料を選定し、耐候性・防汚性を重視して複数回塗装を実施しました。

これにより、外観の回復だけでなく、腐食進行の抑制も狙いました。施工対象部位には、廊下上裏・鉄骨階段のほか、側溝部にはウレタン塗膜防水(密着工法)を適用。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所在地 | 東京都練馬区 |

| 建物種別 | 2階建てアパート(共用部改修) |

| 工事対象 | 鉄骨階段・廊下上裏・側溝・廊下床面 |

| 使用塗料・仕様 | ・シリコン系塗料 ・ウレタン塗膜(密着工法) ・長尺シート張替え |

| 工期 | 10日間 |

| 工事費用 | 約57万円 |

| 主な効果 | ・美観回復 ・耐候性強化 ・錆抑制 ・雨水浸入防止 |

| 備考 | 共用部の安全性向上、入居者満足度アップ |

この事例では、塗装工事+防水工事+長尺シート張替えを組み合わせた総合改修とすることで、鉄骨や床面など多面的な改良を実現しました。

特に鉄部へのシリコン系塗料採用と丁寧な下地処理は、塗膜の長寿命化と建材保護に大きく寄与します。

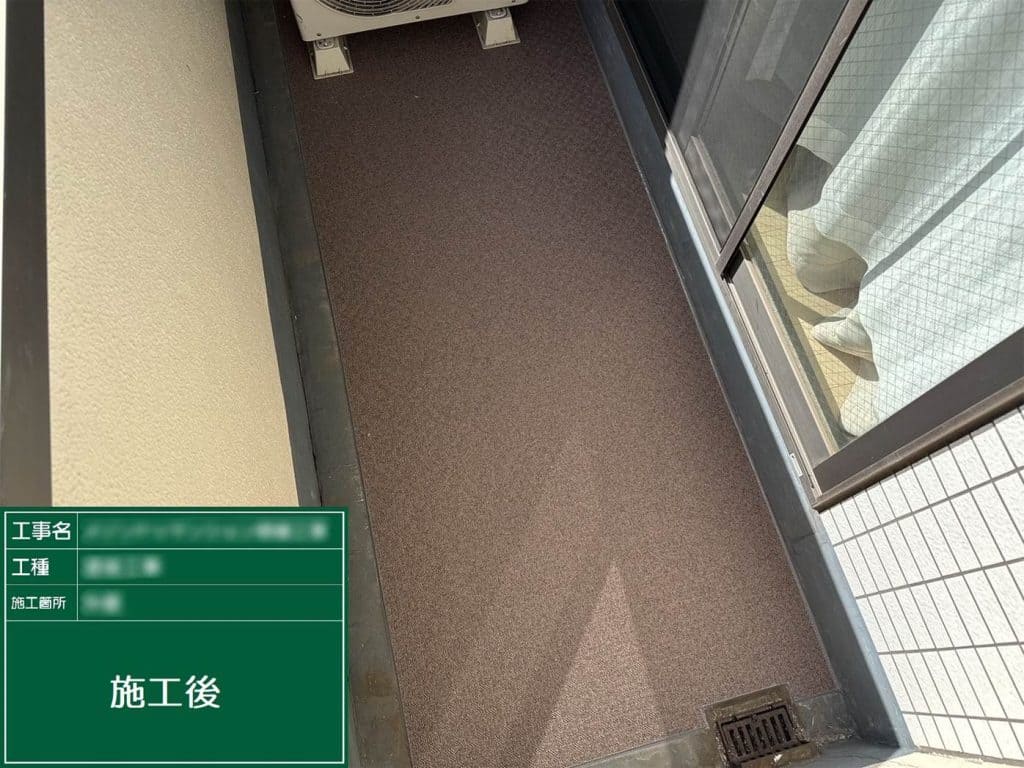

バルコニー・ベランダ長尺シートの張り替え工事の施工事例

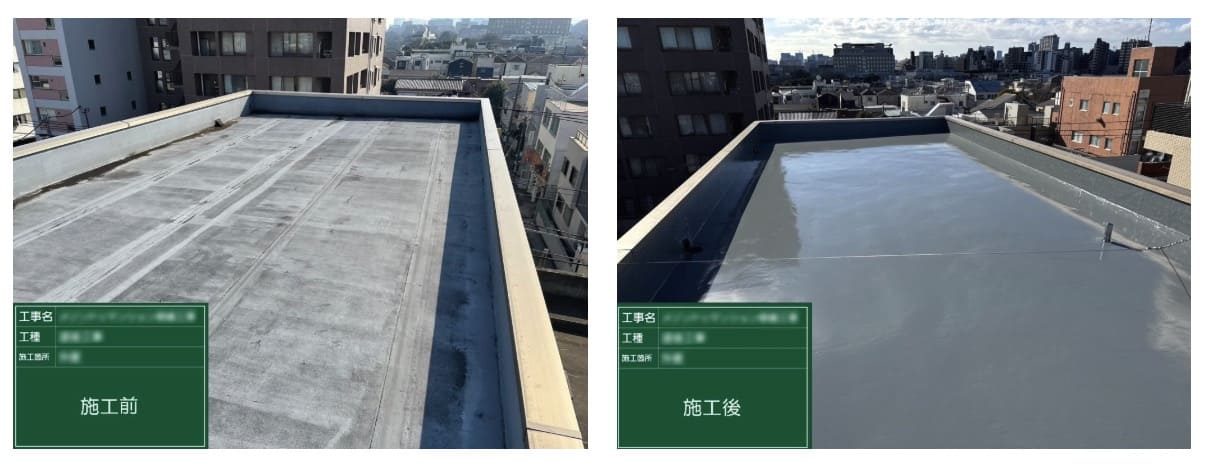

東京都文京区のマンションにおいて、屋上の防水性能劣化とバルコニーの床面劣化という二重の課題を抱えていたため、屋上防水改修+バルコニー長尺シート張替えの総合的な工事を実施しました。

既存はゴムシート防水で、老朽化・雨水浸入リスクが高まっており、また梯子昇降が危険な状態でした。

まず屋上部分は、ゴムシートを完全撤去したうえで、下地調整・モルタル補修・プライマー塗布・自着シートの貼り付けを行い、その後ウレタン樹脂を2回塗布。

最終的に保護用のトップコートを施しました。併せて、既存ドレン内部にひび割れがあったため、改修用ドレン(蛇腹ホース式)を挿入して排水経路を新設し、ドレン起因の漏水対策を講じました。

さらに、工事期間中にお客様からバルコニーの長尺シート張替えのご依頼をいただき、別途見積もりを提示して追加工事を対応。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所在地 | 東京都文京区 |

| 建物種別 | 集合住宅(マンション) |

| 主な改修内容 | 屋上防水改修 + バルコニー長尺シート張替え |

| 屋上工法 | ゴムシート撤去 → 通気緩衝工法 ウレタン防水 + ドレン改修 |

| 長尺部位 | 最上階バルコニーの長尺シート張替え |

| 工期 | 11日(うち長尺工事3日) |

| 総工事費用 | 175万円(うち長尺シート工事分 20万円) |

| 施工効果・成果 | ・屋上防水の再構築による雨漏り防止 ・ドレン改修による排水強化 ・バルコニーの床面美観回復・耐久性向上 |

| お客様の評価 | 「仕上がりがきれい」「安心して使える状態になった」と感謝の言葉あり |

この事例のポイントは、防水改修と長尺張替えを一体で対応したことにより、屋上からバルコニーまで建物を包括的に保護できた点です。

また、途中で追加要望が出ても柔軟に見積・工程を調整し、信頼感を損なわない対応を行いました。

屋上防水と床長尺を絡める改修を検討する際には、こうした一貫対応がコスト抑制と品質確保に効果的です。

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

まずはメール・お電話からご連絡ください。

中央区の小規模修繕工事を依頼する業者の選び方

中央区で小規模修繕を成功させるためには、施工内容だけでなく「業者選び」が非常に重要です。施工品質や対応力、助成金の知識などに差があるため、信頼できる業者を見極めることが費用対効果を高める鍵になります。

ここでは、中央区で業者を選ぶ際に注目すべきポイントを解説します。

地域密着型業者のメリット(迅速対応・地元実績)

中央区内に拠点を持つ業者は、現場へのアクセスが良く、見積もりや緊急対応を迅速に行えるのが強みです。また、区内での施工実績が多い業者ほど、地域特有の建物構造や行政手続きを理解しているため、工事トラブルを未然に防ぐことができます。

特に中央区は商業ビル・住宅が密集しているため、近隣対応のノウハウを持つ地域業者の存在が大きな安心材料となります。

資格・保証・アフターサポートの有無を確認

業者選びでは、建設業許可や防水施工技能士などの資格を持っているか確認しましょう。また、工事後の保証制度(例:防水工事5年保証など)や、定期点検を行うアフターサポートがあるかも重要です。保証内容が明確であるほど、施工品質への自信がある業者といえます。

契約前に必ず保証書や工事内容書をチェックし、不明点を残さないことが大切です。

助成金制度に詳しい業者を選ぶ

助成金や補助金を活用する場合、申請に必要な書類(見積書、写真、仕様書など)の準備をサポートしてくれる業者を選ぶと安心です。中央区や東京都の制度に詳しい施工会社なら、申請スケジュールに合わせた工期管理や書類作成のサポートも期待できます。

制度変更にも柔軟に対応できる知識を持つ業者を選ぶことが、費用を無駄にしないポイントです。

複数見積もりを取り比較検討する

工事内容や金額を見極めるためには、最低でも3社以上から見積もりを取ることをおすすめします。同じ工事でも業者によって材料や工法、保証内容が異なるため、総合的に比較することが重要です。

金額の安さだけで判断せず、「施工内容」「保証期間」「担当者の対応」などをバランスよく評価しましょう。

中央区の特徴と建物環境

中央区は、東京の中心地としてオフィスビルや商業施設、マンションが混在するエリアです。建物の構造や立地環境によって修繕の必要性や工事内容が変わるため、地域特性を踏まえた計画が欠かせません。

ここでは、中央区の街並みや気候特性から見た修繕のポイントを紹介します。

地域の街並み・建物構成(住宅地・商業地など)

中央区は銀座、日本橋、月島など、エリアごとに建物構成が大きく異なります。銀座や日本橋では商業ビルやオフィスが多く、外観の美観維持や広告看板周辺の補修が中心となります。

一方、月島や勝どきなどの住宅エリアでは、マンションや集合住宅の防水・外壁補修のニーズが高く、共用部の修繕計画が重要です。こうした地域ごとの特徴を理解して工事を行うことが、効率的な維持管理につながります。

気候・環境による劣化傾向(沿岸部・幹線道路沿い・日射条件など)

中央区は隅田川や東京湾に近く、海風や潮気による金属腐食や外壁劣化が起きやすい地域です。また、幹線道路沿いのビルは排気ガスや振動の影響を受けやすく、塗膜の早期劣化が進行する傾向があります。

さらに高層建物では日射や風圧の影響も強いため、防水・外壁工事では耐久性の高い材料選定が求められます。これらの環境要因を考慮してメンテナンスを行うことが、長期的な建物保全に不可欠です。

中央区の小規模修繕工事に関するよくある質問【FAQ】

最後に、中央区で小規模修繕を検討する際によく寄せられる質問をまとめました。

工事時期の選び方や補助金の申請条件、住民対応のポイントなど、実際に多くの方が疑問に感じる点をわかりやすく解説します。

Q. 小規模修繕工事の時期はいつ頃がおすすめ?

A.春(3〜5月)と秋(9〜11月)は気温と湿度が安定しており、防水や塗装などの外部工事に最適な時期です。

中央区はビルの密集地のため、夏場は熱や湿気の影響で作業効率が落ちることもあります。繁忙期を避けることで、スケジュール調整や費用面でも有利になります。

Q. 小規模修繕工事に補助金を使うための条件はある?

A.中央区の場合、助成対象となるのは「区内に所在する住宅・共用部」で、工事前に申請を行うことが条件です。

また、区内業者を利用することが求められるため、申請前に見積もりを複数取り、条件を満たす施工会社を選定しておきましょう。

Q. 工事中の住民対応はどうすればいい?

A.管理組合やオーナーは、工事前に住民への説明会や掲示を行い、工事内容・期間・注意事項を共有することが重要です。

特に騒音・振動・資材搬入に関する配慮が求められます。信頼できる施工会社であれば、掲示物作成や住民説明のサポートも行ってくれます。

Q. 小規模修繕とリフォームの違いは?

A.小規模修繕は「壊れた部分を元の状態に戻す」保守的な工事であるのに対し、リフォームは「デザイン性や快適性を高める」改良工事を指します。

目的を明確にすることで、どちらが自分の建物に合うか判断しやすくなります。

Q. 見積もりを依頼した後のキャンセルは可能?

A.基本的に見積もり段階でのキャンセルは可能です。

ただし、詳細調査や現地確認に費用が発生した場合には実費が請求されることもあるため、依頼前に費用条件を確認しておきましょう。

まとめ

中央区の小規模修繕は、建物の価値維持と将来のコスト削減に直結します。最後に、記事のポイントを整理します。

- 小規模修繕は劣化を早期に食い止める最も効果的な方法。

- 助成金制度を活用すれば、費用を大幅に軽減できる。

- 業者選びでは資格・保証・地域実績を重視する。

- 環境特性を理解した計画的な修繕が長寿命化の鍵。

- 早めのメンテナンスが資産価値を守る最大の対策。

中央区は都心の中心として多様な建物が密集するエリアです。そのため、建物の寿命を延ばすためには計画的な小規模修繕の積み重ねが欠かせません。

助成金制度や信頼できる業者を上手に活用し、早期にメンテナンスを行うことで、見た目の美しさだけでなく安全性や快適性も長期的に維持できます。建物の価値を守る第一歩として、今できる小さな修繕から始めてみましょう。