マンションの屋上防水工事が必要な理由|費用相場と価格の内訳を解説

2025/07/24

マンションの屋上防水工事は、建物の資産価値を守り、雨漏りや構造劣化を未然に防ぐために欠かせないメンテナンスのひとつです。特に築年数が進んだマンションでは、目に見えない部分の老朽化が進行しやすく、防水層の状態を把握しておくことが重要です。本記事では、屋上防水工事が必要とされる背景から、工法ごとの費用相場、価格に影響を与える要素までをわかりやすく解説します。マンション管理組合や所有者の方にとって、修繕計画の参考になる内容を網羅しています。

大規模修繕・防水工事・外壁塗装のご依頼・メール・お電話でお受け致しております

目次

マンション屋上防水の重要性について

マンションの屋上防水は、雨水の侵入を防ぎ、建物の耐久性と安全性を長期間維持するために極めて重要な工事です。特に中高層の集合住宅では、屋上部分の劣化や浸水によって共用部はもちろん、最上階住戸やその周辺の部屋にまで深刻な影響が及ぶことがあります。雨漏りが一度発生すると、内装の損傷だけでなく電気配線や設備機器への影響も考えられ、大規模な補修や交換が必要になるケースもあるため、未然に防ぐことが求められます。

防水層は風雨や紫外線、気温の変化などの自然要因により徐々に劣化していきます。しかし、その劣化は表面化しにくく、見た目に異常がなくても内部ではすでに防水性能が低下している可能性があります。そのため、見逃されやすく、トラブルが起きてから対応することになりがちです。

また、マンションにおける屋上防水工事は、単なるメンテナンスではなく資産価値を維持するための重要な投資でもあります。管理組合の立場としては、将来的なトラブルを防ぎ、住民の安心と快適な生活を守るために、計画的な実施が求められます。

長期修繕計画におけるマンションの屋上防水工事の位置づけについて

多くの分譲マンションでは、管理組合が策定する長期修繕計画の中に屋上防水工事が組み込まれており、築後12〜15年を目安に実施されることが一般的です。これは防水層の種類により多少前後しますが、おおむね10〜15年程度が耐用年数とされているためです。

特に、ウレタン防水やシート防水など、使用される工法によって劣化の進行度やメンテナンスの必要性が異なります。例えばウレタン防水は施工性が高く細かな箇所にも対応できる一方で、紫外線に弱く劣化が早い傾向があります。一方、シート防水は耐候性に優れ長寿命ですが、施工には一定の技術と条件が必要です。

このような事情から、長期修繕計画では防水層の種類と実際の劣化状況を確認したうえで適切な工法の選定とスケジューリングを行う必要があります。また、修繕工事は費用負担も大きくなるため、予算の確保や積立金の管理、住民への丁寧な説明なども管理組合の重要な役割となります。

屋上防水工事の費用相場と内訳

屋上防水工事の費用は、マンションの構造や規模、選択する工法によって大きく異なります。一般的には以下のような単価が目安となります(1平米あたりの参考価格)。

| 工法 | 単価目安(㎡あたり) | 特徴 |

|---|---|---|

| ウレタン防水 | 4,000〜7,000円 | 継ぎ目がなく、複雑な形状に対応しやすい |

| シート防水(塩ビ) | 5,000〜8,000円 | 耐久性が高く、表面が平滑で美観も良い |

| FRP防水 | 5,500〜9,000円 | 高強度で部分補修も容易、摩耗に強い |

| アスファルト防水 | 6,000〜10,000円 | 厚みがあり防水性に優れ、大規模建築向け |

たとえば、500㎡の屋上をウレタン防水で全面改修する場合、単価6,000円を基準とすると総額は約300万円程度となります。ただし、これはあくまでも本体工事費用であり、実際には以下のような費用が加算されることがあります。

- 仮設足場設置費用(高層階では高額になりやすい)

- 防水層撤去・廃材処理費

- 下地調整やひび割れ補修工事費

- 工事管理・監理費

- 夜間・休日施工の割増費

そのため、同じ面積でも条件によって最終的な総費用は100万円以上の差が出ることも珍しくありません。正確な費用を把握するには、現地調査を含む詳細な見積もりが不可欠です。

マンションの屋上防水工事の価格に影響する主な要因

防水工事の費用に影響を与える要素は多岐にわたります。以下に主要な項目をまとめます。

- 施工面積:面積が広くなるとスケールメリットが働き、単価がやや抑えられることがあります。

- 建物の高さ・階数:高層マンションでは仮設足場の設置が困難かつ高額になる傾向があり、費用が上乗せされます。

- 既存防水層の状態:旧防水層の撤去や下地補修が必要な場合、その作業コストが別途かかります。

- 工事時期・工期:梅雨や台風シーズンは避けるべきで、天候による中断や延長もコスト増加につながります。

- 地域差:都市部では人件費・材料費が高く、地方ではやや抑えられる傾向があります。

これらの要因を総合的に判断し、複数の業者に相見積もりを依頼することで、費用と品質のバランスを見極めることが可能です。なお、管理組合としては価格だけでなく、工事実績やアフターサービスの内容まで含めて総合的に判断する視点が重要です。

屋上防水の工法と劣化症状の見極め方

マンションの屋上防水工事を適切に行うためには、採用する防水工法の特徴や耐久性、施工性、コスト面に至るまで幅広く理解したうえで、建物の現状や管理方針に即した選択を行うことが非常に重要です。さらに、築年数や前回の改修履歴、周辺環境などの条件も加味しなければなりません。そして、工事を実施するかどうかの判断材料となるのが、防水層の劣化症状の把握です。定期的な点検とメンテナンスの習慣を取り入れることは、建物の寿命を延ばし、長期的なコスト削減にもつながります。

ここでは、代表的な防水工法の特徴と、劣化症状を見極めるポイントについて詳しく解説します。

ウレタン防水の特徴

ウレタン防水は、液体状のウレタン樹脂を複数回に分けて塗布することで、シームレスな防水層を形成する工法です。最大の特長は、複雑な形状の屋上やパラペット、立ち上がり部などにも対応可能で、細部まで均一に塗布できることです。そのため、新築時からリフォームまで幅広く採用されています。

施工時には下地に対する密着性も高く、軽量で建物の構造に対する負担が少ないのも魅力です。費用的にも比較的リーズナブルで、工期も短期間で済むことから、戸建て住宅や中小規模のマンションで多く使用されています。

ただし、紫外線や風雨の影響で塗膜が劣化しやすく、トップコートの剥がれや色あせ、クラック(ひび割れ)が発生しやすいため、5年ごとの再塗装などのメンテナンスが前提となります。全体の耐用年数は10〜13年とされ、長期使用には適切な維持管理が必要です。

シート防水(塩ビ・ゴム)の特徴

シート防水は、あらかじめ工場で製造された塩化ビニルや合成ゴム製のシートを屋上に敷設し、接着剤や機械固定で固定する工法です。中でも塩ビシートは耐候性、耐薬品性、反射性に優れており、屋上の高温化を抑制する効果も期待できます。

耐用年数は15〜20年と比較的長く、マンションの屋上防水としても人気があります。ただし、施工面に凹凸がある場合や既設設備が多いと、シートの施工が難しくなることがあります。下地の平滑性が仕上がりと耐久性に大きく影響するため、事前の下地処理や補修費用が発生することも多くあります。

また、施工技術の差が防水性能に直結する工法でもあり、特にシート同士の継ぎ目の処理精度が水密性に影響します。強風や台風によるめくれリスクもあるため、固定方法と使用部材の選定は非常に重要です。

FRP防水の特徴

FRP(繊維強化プラスチック)防水は、ガラス繊維マットにポリエステル樹脂を含浸させて硬化させる工法で、軽量ながら非常に高い強度と耐久性を誇ります。特に耐摩耗性・耐衝撃性に優れているため、屋上駐車場やバルコニーなど、人の出入りや荷重がかかる箇所に向いています。

施工後は滑らかで硬質な仕上がりになり、美観の点でも評価されています。施工期間も短く、迅速な改修が可能なことから、小規模な部分補修にも適しています。一方で、伸縮性が乏しいため、地震や建物の揺れに対応しにくく、クラックが発生する場合もあります。

また、ポリエステル樹脂には特有の臭気があり、近隣住戸への配慮も必要です。耐用年数は12〜15年とされていますが、環境条件や使用状況により短くなることもあります。

アスファルト防水の特徴

アスファルト防水は、最も古くからある重防水工法のひとつで、加熱溶融させたアスファルトを不織布と交互に積層し、厚みのある防水層を形成します。工法にはトーチ工法・熱工法・常温粘着工法などがありますが、いずれも高い信頼性と長期耐久性を備えています。

特に大型マンションやビル、公共施設などで採用されることが多く、耐用年数は15〜20年以上とも言われています。耐水性、耐候性に非常に優れており、防水層の厚みが確保できるため、長期間の性能維持が可能です。

その反面、施工には火気を使用するため安全管理が重要となり、臭いや煙が発生するため、施工中の近隣への配慮や通気計画も必要です。また、重量があるため、建物の構造に対する適合性や設計荷重の確認も欠かせません。コストも他工法に比べて高くなる傾向にあります。

屋上防水の劣化サインと点検の目安

防水層の劣化は、早期に発見すれば軽微な補修で済む場合が多く、放置するほど建物の損傷リスクが高まります。以下のような症状が見られた場合は、専門業者による点検を依頼することをおすすめします。

- 表面のひび割れ、剥離、膨れ(特に塗膜系)

- シートの浮き、継ぎ目の破断(シート系)

- ルーフドレン付近の排水不良・水たまり

- 天井や壁面に雨染み、カビ、結露が発生

- 雨音が室内に響きやすくなった、湿度が上がった

これらは、すでに防水層の機能が低下しているサインです。防水材の種類にかかわらず、10年経過後は専門業者による定期点検を受けるべきです。一般的には5年ごとに簡易点検、10〜15年で本格的な調査と更新の検討が必要とされています。

また、近年ではドローンを活用した屋上の高精度点検や、赤外線カメラによる雨水浸透の可視化など、非破壊で行える診断技術も普及しています。これらを活用することで、劣化の進行具合を的確に把握でき、工事の適切な時期を見極めやすくなります。

実録!新東亜工業の施工事例|3階建てマンションの屋上防水工事

築38年の3階建てRC造マンションにて、屋上の防水工事をご依頼いただいた事例をご紹介します。

「屋上の防水塗装が剥がれてきて不安…」「ベランダや排水溝も気になる箇所がある」

そんな不安を抱えたお客様からメールにてお問い合わせをいただき、現地調査・見積・契約・施工・引き渡しまでを実際のやり取りと共にご紹介します。

途中で工法の変更が発生した点も含め、リアルな工事の流れがわかる内容です。

大規模修繕・防水工事・外壁塗装のご依頼やご相談は、メール・お電話からお受け致しております。

ご相談内容

お問い合わせはメールで始まりました。屋上やベランダの防水劣化、排水溝の錆、駐輪場のライン引きについてもご相談がありました。

お客様はメールでのやりとりを希望されており、現地調査と見積が無料であることを案内することで安心感を提供できました。

お客様:屋上やベランダの防水塗装が剥がれているようなので見積をお願いします。

通路の排水溝の金属蓋の交換もお願いしたいです。担当者:現地調査・御見積は無料で行っておりますのでご安心ください。

お客様:12月12日 14時でお願いできますか? ついでに天窓と屋根の調査もお願いします。

工事の概要|工事金額と期間

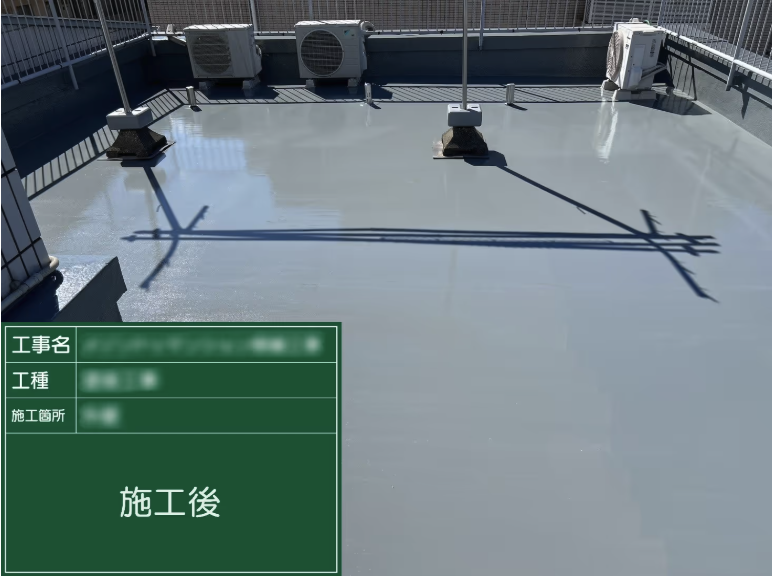

屋上防水工事 施工前

屋上防水工事 施工後

| 建物種別 | 3階建てマンション(RC造) |

|---|---|

| 所在地 | 東京都(詳細非公開) |

| 工事内容 | 屋上・塔屋・庇の防水工事、排水溝蓋交換、駐輪場ライン引き |

| 工法 | 通気緩衝工法(当初は密着工法予定) |

| その他特記事項 | 天窓・廊下清掃・駐輪場区画調整含む |

工事金額:100万円

工期:5日間

現地調査で判明した劣化症状

屋上の防水層は部分的に切れ・膨れが見られ、塔屋屋根はより劣化が進んでいました。

一方でベランダや廊下の防水はまだ機能していると判断され、不要な工事は避ける形でご提案しました。

担当者:塔屋屋根の防水層は屋上よりも状態が悪く、以前の工事からかなり年数が経っていると思われます。

お客様:そうなんですね。やはり雨漏りしてからじゃ遅いので、防水お願いします。

担当者:防水層が生きている場所については、今回は工事しなくても大丈夫です。

施工中のやり取りと配慮

洗浄後の確認で、旧防水層の膨れが多数見つかり、急遽「通気緩衝工法」への変更を提案。

工法変更による追加費用やメリットを丁寧に説明し、納得を得て施工を進行。

室外機や物干し台の取り扱い、駐輪場ライン引きのスケジュールも調整されました。

担当者:古い防水層の膨れがあり、通気緩衝工法への変更をおすすめします。

お客様:金額によりますが、効果があるならお願いしたいです。

担当者:費用追加で対応可能です。支払いは完工時で結構です。

引き渡し時のご感想

駐輪場のライン引きを含めた全工程が完了。お客様には仕上がりをご確認いただき、満足のご感想をいただきました。

今後のトラブル時対応についても案内し、信頼関係を築いてお引き渡しとなりました。

担当者:駐輪場のライン引きも終わり、全ての工事が完了しました。

お客様:ありがとうございます。線がとてもきれいで満足です。

担当者:今後なにかあればいつでもご連絡ください。

本工事では、お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、メール主体のやり取りにも柔軟に対応しました。

現地調査により劣化の状態を正確に把握し、必要な工事だけをご提案。

施工中には想定外の劣化が発見されましたが、最適な工法へ変更し、お客様の納得を得て対応。

お引き渡し後もフォロー体制を伝えることで、長期的な信頼関係を築くことができました。

屋上防水工事を成功させる管理組合の対応と見積もりの注意点

マンションの屋上防水工事は、費用や施工期間が大きく、計画的かつ組織的に進めなければ住民間のトラブルや予算超過、工事の質の低下など多くの問題を引き起こす恐れがあります。とくに、管理組合が主体となって工事を主導する場合には、意思決定のプロセスや説明責任が問われるため、事前の準備と専門的な視点が求められます。工事を円滑かつ効果的に進めるために管理組合が行うべき対応、見積もりの取得と比較のポイントを詳しく解説します。

マンションの屋上防水工事で管理組合が行うべき準備と対応

屋上防水工事を成功させるには、工事開始までの事前準備が非常に重要です。以下のステップを踏むことで、計画段階から住民の理解と協力を得やすくなり、トラブルのリスクを軽減できます。

- 現状の劣化状況の把握と点検

- まずは現在の屋上の状態を正確に把握することが必要です。専門業者による目視点検や赤外線サーモグラフィによる非破壊検査などを活用して、防水層の傷みや水の侵入箇所を明確にします。可能であれば、報告書を住民にも共有すると透明性が増します。

- 長期修繕計画との整合性を確認

- 屋上防水工事は長期修繕計画に組み込まれているケースが多く、その実施時期と修繕積立金の状況を照らし合わせて、資金繰りに無理がないかを確認します。工事のタイミングを前倒しや延期する場合には、専門家や設計事務所との相談も有効です。

- 住民説明会の実施と合意形成

- 工事の目的、必要性、期間、騒音や立入制限などの影響について、住民に丁寧に説明する機会を設けましょう。口頭だけでなく配布資料や質疑応答の時間を設けることで、住民の不安や疑問に対応しやすくなります。

- 議事録と資料の整備

- 管理組合の運営として、議事録や資料は必ず保存し、必要に応じて住民にも開示できる体制を整えておくことが望ましいです。

このように、計画段階での段取りや住民とのコミュニケーションの質が、工事全体のスムーズな進行を大きく左右します。

マンション防水工事の見積もりで比較すべきポイント

防水工事を発注する際には、複数の業者から相見積もりを取り、内容を比較検討することが基本です。単に金額だけを見るのではなく、各社の見積もり内容を精査することで、適正価格かつ高品質な工事を実現することができます。以下の表は、見積もりを比較する際に着目すべき代表的な項目です。

| 比較項目 | 確認すべきポイント内容 |

|---|---|

| 工法の提案 | 建物の立地・形状・既存防水層の状態に合った工法が提案されているか。説明に根拠があるか |

| 工期の見込み | 天候や住民への配慮、作業可能時間を加味した現実的なスケジュールになっているか |

| 見積もりの明細 | 材料費、労務費、仮設工事費、下地処理費、廃材処分費などが詳細に記載されているか |

| アフターサービス | 保証期間の有無・長さ、定期点検の有無、施工後のトラブル時の対応体制 |

| 実績・信頼性 | 同規模マンションでの施工経験、会社の施工実績、資格の有無(防水施工技能士、一級建築士など) |

また、追加費用の発生リスクや、足場・仮設設備の設置条件など、見積書の文面には現場対応の柔軟性が記載されているかも重要です。安価な見積もりの裏に、省略された工程が潜んでいることもあるため、疑問点は必ず質問することが肝要です。

マンション屋上防水工事で信頼できる施工業者を選ぶコツ

工事の成否は、業者選びに大きく左右されます。以下のようなポイントを押さえることで、信頼できるパートナーを選定する手助けとなります。

- 現地調査を丁寧に行うか

- 実際に屋上に上がり、現場の状況を詳しくチェックする業者は信頼性が高いといえます。見積もり前に現地調査を行わず、机上の情報だけで金額を提示する業者は注意が必要です。

- 工事内容の説明が明確でわかりやすいか

- どの工法を使い、どのように施工するのかを専門用語ばかりでなく、管理組合や住民にとって分かりやすく説明できる業者は誠実さが感じられます。説明資料や工法図などがあると理解が進みます。

- 質問に対するレスポンスが早く丁寧か

- 担当者とのやりとりで感じる対応の早さや、メールや電話の丁寧さも重要な判断材料です。契約後の対応スピードにも直結するため、慎重に確認しましょう。

- 保証内容とアフターサービスが明示されているか

- 保証年数が短すぎる、もしくは保証書の発行がない業者は避けるべきです。工事後にトラブルが起きた際の連絡窓口や対応方法が明記されていることも確認しましょう。

- 第三者評価や口コミも参考にする

- 国や自治体の登録業者制度、住宅リフォーム事業者団体登録制度などへの加盟状況や、インターネットでの評判・口コミなどもあわせてチェックしておくと安心です。

業者選定は価格だけでなく、施工管理能力、過去実績、対応力の3軸で判断し、複数業者との比較・面談を通じて絞り込んでいくことが理想的です。

マンション屋上防水工事のよくある質問

マンション屋上防水工事のよくある質問を紹介します。

Q1. 防水工事中、住民の生活にどのような影響がありますか?

A. 屋上防水工事では、基本的に住戸内での直接的な工事はありませんが、住民の生活には一定の影響があります。まず、屋上への立ち入りが制限されるため、屋上を共有スペースとして利用していた場合、その間の使用ができなくなります。また、工事期間中には足場や仮設階段の設置、材料の搬入出、資材置き場の確保などに伴い、一時的に敷地内の通路が狭くなることや、駐車場の一部が使用できなくなることもあります。

加えて、塗膜系工法(ウレタン・FRPなど)では、施工時に特有のにおいが発生する工程もあるため、窓の開閉に注意が必要です。特に最上階の住戸では、音やにおいの影響が大きく感じられる可能性があります。そのため、事前に管理組合が工程表や注意事項を住民へ共有し、丁寧な説明を行うことが非常に重要です。

Q2. 一部の区分所有者が工事に反対しています。工事は実施できますか?

A. マンションの屋上は共用部分に該当するため、屋上防水工事は管理組合による総会決議をもって実施することが可能です。ただし、工事の規模や内容によって必要な決議要件が異なる場合があります。一般的には、通常決議(過半数)または特別決議(4分の3以上の賛成)が必要になるケースが多く、マンションの管理規約や区分所有法を事前に確認することが必須です。

反対意見が出ている場合には、工事の必要性、建物の現状、将来のリスク、費用対効果などについて丁寧に説明する場を設けましょう。専門家によるセミナーや業者による説明会を開催することで、理解と合意形成を促進できます。また、総会議事録を正確に残すことも、後々のトラブル回避に役立ちます。

Q3. 防水工事には助成金が使えますか?

A. 地域によっては、防水工事に対して自治体の助成金や補助制度が適用される場合があります。特に、省エネや長寿命化、耐震・防災機能向上などの目的で実施される改修工事については、地方自治体が交付する補助金の対象となる可能性があります。

たとえば「住宅リフォーム支援事業」や「マンション管理適正化推進補助金」などの制度が用意されている自治体もあります。申請には見積書や工事計画書、施工業者の情報などが必要になるため、事前に自治体の建築課や都市整備課などの担当窓口に確認することをおすすめします。

Q4. 工事期間はどれくらいかかりますか?

A. 工事期間は、建物の規模・形状・工法の種類・天候条件によって異なりますが、一般的なマンション(屋上面積200〜500㎡)の場合、約2〜4週間が目安です。ウレタン塗膜防水などの塗布型は乾燥時間が必要なため、工程によっては思いのほか時間を要する場合もあります。

また、梅雨時期や台風シーズンは天候の影響を大きく受けるため、工期が長引く可能性も考慮してスケジューリングする必要があります。住民説明会の際に、工期中の影響とともに、延期の可能性についても説明しておくとトラブルを防げます。

Q5. 工事後に不具合が出た場合、どうすればよいですか?

A. 工事後に万が一不具合が発生した場合には、契約時に取り交わした保証書の内容を確認しましょう。優良な施工業者であれば、5〜10年程度の保証期間を設けており、その期間内であれば無料補修などの対応が可能です。また、アフターサービスとして定期点検を実施している業者も多く、工事後の安心感につながります。

不具合の兆候が見られたら、早めに写真や動画で記録を残し、施工業者に連絡を取りましょう。管理組合としては、定期点検の時期と担当窓口を住民に周知し、迅速な対応ができる体制を整えておくことが大切です。

屋上防水工事は信頼・計画・説明が成功のカギ|まとめ

マンションの屋上防水工事は、建物の構造躯体を守り、住民の快適な住環境を維持するうえで欠かせない重要な工事です。防水層が劣化すると、最上階住戸の雨漏りリスクはもちろん、建物内部の鉄筋腐食や断熱性能の低下など、建物全体の性能に悪影響を及ぼします。したがって、定期的な点検と計画的な修繕が極めて重要です。

本記事では以下のような要点を解説しました。

- 屋上防水工事の必要性と共用部分の修繕としての役割

- 各種防水工法(ウレタン・シート・FRP・アスファルト)の特徴と選定ポイント

- 費用相場、工法別の価格目安、コストに影響する条件の理解

- 劣化のサイン(ひび割れ・膨れ・水たまり・雨漏り)の早期発見

- 管理組合の対応ステップ(点検→説明→合意形成→業者選定)

- 見積書の比較ポイントと信頼できる施工業者の見分け方

- よくある住民の疑問とその解決方法

屋上防水工事を成功させるには、管理組合の計画性と住民への丁寧な説明、そして施工業者との信頼関係の構築が不可欠です。「まだ大丈夫だろう」と先送りにするのではなく、「今こそ備える」姿勢で対応することが将来のコスト削減にもつながります。

まずは現状の防水層の状態をチェックするところからスタートしましょう。そして、必要に応じて信頼できる施工業者やコンサルタントに相談し、納得のいく工事計画を立てることが、安心・安全なマンション管理への第一歩です。