大規模修繕の周期は建物で変わる?ガイドラインにや劣化状況から工事期間を紐解く

2025/07/24

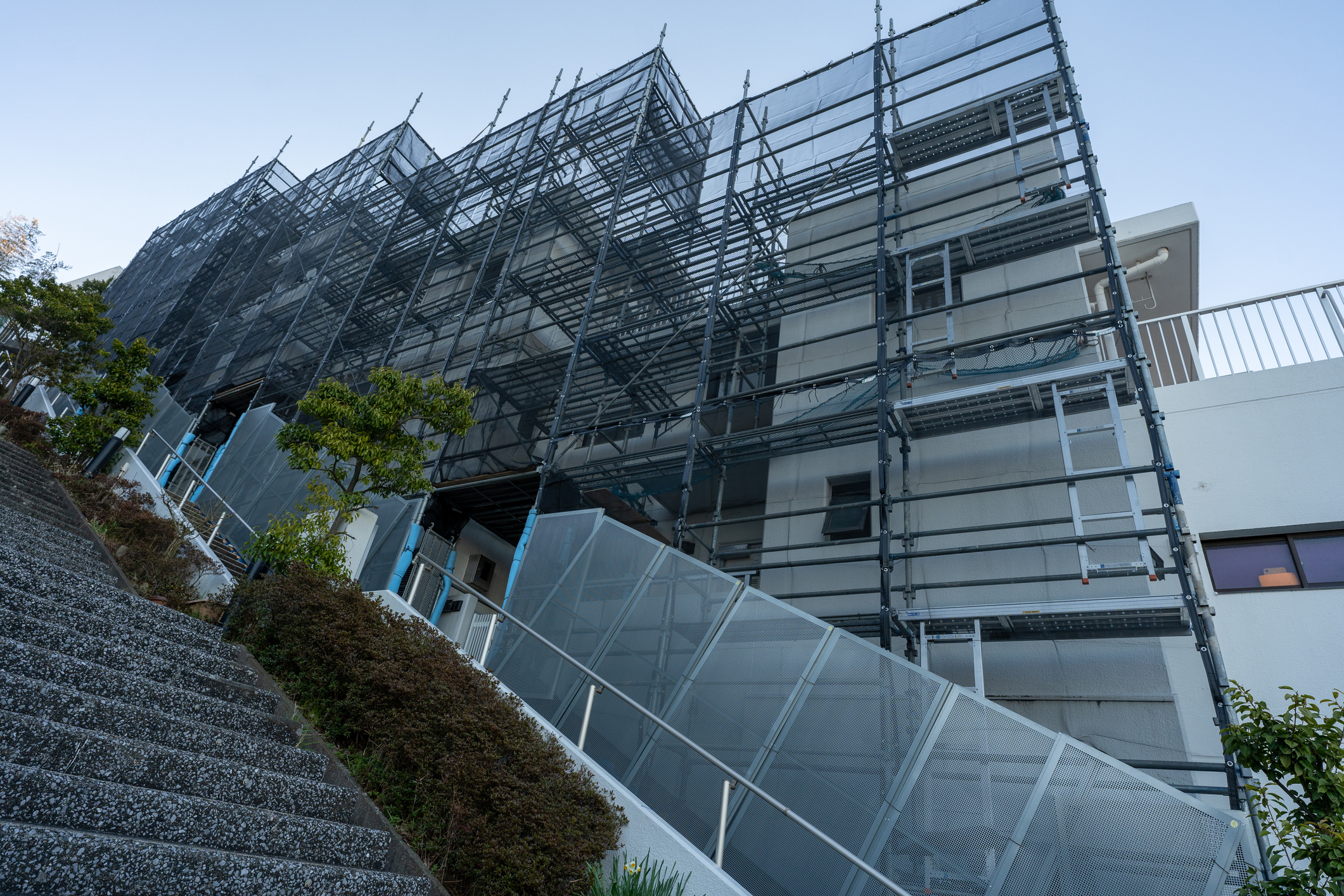

マンションやビル、アパートなどの建物を所有・管理されている方にとって、大規模修繕は避けて通れない重要な課題です。

「大規模修繕はいつ実施すればいいのか」「建物の種類によって周期は違うのか」「大規模修繕工事の費用はどれくらい準備すればいいのか」といった疑問をお持ちではありませんか。

実は、大規模修繕の周期は建物の種別や構造、使用目的によって大きく異なります。

分譲マンションでは一般的に12~15年周期が推奨されていますが、オフィスビルや商業ビルでは10~20年と幅があり、アパートでも木造とRC造では最適なタイミングが変わってきます。

本記事では、国土交通省のガイドラインに基づきながら、建物種別ごとの最適な大規模修繕周期、その根拠となる法的基準、実施すべき工事内容、費用相場まで、実務に即した情報を網羅的に解説します。

適切な周期で修繕を行うことで、建物の資産価値を維持し、入居者やテナントの満足度を高め、長期的なコスト削減にもつながります。

また、大規模修繕の目的や必要性・基本的な工事内容や流れ・費用などを理解しておくと、本記事の理解がより深まります。

こちらの記事では「大規模修繕とは」をテーマに、基本的な知識をわかりやすく解説していますので、あわせてご覧ください。

目次

大規模修繕周期の基本知識|建物別で異なる理由とは

大規模修繕の周期が建物によって異なるのは、単に「古くなったから直す」という単純な理由ではありません。

建物の構造、使用目的、立地環境など、複数の要因が複雑に関係しています。

まずは、なぜ建物別で周期が異なるのか、その基本的な理由と、国の定めるガイドラインについて理解していきましょう。

建物別で大規模修繕周期が異なる3つの理由

大規模修繕の周期は、すべての建物で一律に決まるものではなく、建物ごとの条件によって大きく異なります。

主な理由は「建物構造」「使用目的」「立地環境」の3点です。

これらの要素が重なり合うことで、劣化の進行速度や修繕の必要性に差が生じます。

周期を誤ると、修繕費の増加や資産価値の低下につながるため、建物特性を正しく理解することが重要です。

建物別で修繕周期に差が出る主な要因

- 建物構造(RC造・鉄骨造・木造など)

- 使用目的(分譲・賃貸・オフィス・商業施設)

- 立地環境(海沿い、日照条件、降雨量)

これらを総合的に考慮し、自身の建物に合った修繕周期を設定することが、無駄のない大規模修繕につながります。

国土交通省ガイドラインによる大規模修繕周期の基準

国土交通省が示す「長期修繕計画作成ガイドライン」では、マンションの長期修繕計画について一定の考え方が示されています。

計画期間は30年以上とし、その中で大規模修繕工事を複数回実施することが前提です。

この条件から、一般的には12~15年程度が修繕周期の目安とされています。

ただし、これは義務ではなく、建物状況や資金計画に応じた柔軟な判断が求められます。

ガイドライン・制度から見た修繕周期の考え方

- 長期修繕計画は30年以上が基本

- 大規模修繕は2回以上を想定

- 周期の目安は12~15年程度

- 外壁は10年ごとの全面打診調査が必要

法制度を踏まえつつ、実際の劣化状況や積立金とのバランスを考慮して周期を調整することが重要です。

「大規模修繕 国土交通省」の関係についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

マンションの大規模修繕周期|12~15年が標準的な目安

マンション大規模修繕を何年ごとに行うを理解することで、修繕積立金の計画や居住者への説明もスムーズに進められます。

ここでは、国土交通省の実態調査データに基づく標準的な周期、分譲と賃貸での違い、そして築年数ごとの工事内容について詳しく見ていきましょう。

分譲マンションにおける大規模修繕周期の実態

分譲マンションの大規模修繕は、全国的に見ても12~15年周期で実施されるケースが標準的とされています。

国土交通省の実態調査では、平均周期は13年が最も多く、全体の約7割がこの範囲で修繕を行っています。

1回目の修繕は、築11~15年で実施されることが多く、外壁塗装や屋上防水、シーリング材の劣化が目立ち始める時期と重なります。

初回の対応を適切に行うことで、その後の修繕コストやマンションの寿命に大きな差が生じます。

分譲マンションの修繕回数と時期の目安

- 1回目:築11~15年

- 2回目:築24~30年

- 3回目:築36~40年

2回目以降は、設備更新や機能改善工事が加わるため、工事範囲と費用が拡大します。

早い段階から将来の修繕回数を見据えた計画を立てることが、資金不足や突発的な負担を防ぐ鍵となります。

マンションの大規模修繕周期が12年とされる根拠

大規模修繕が12年を一つの目安とされる背景には、建材の耐用年数と法制度の要請が重なっている点があります。

外壁塗料は8~12年、防水層は10~12年で性能低下が進み、防水機能が弱まります。

この状態を放置すると、雨水浸入による躯体劣化や内部損傷につながる恐れがあります。

劣化が軽微なうちに対応することが、修繕費抑制の観点でも重要です。

12年周期とされる主な根拠

- 外壁塗料の耐用年数:8~12年

- 防水層の耐用年数:10~12年

- シーリング材の劣化時期

- 10年ごとの全面打診調査義務

さらに、全面打診調査には足場設置が必要となるため、このタイミングで大規模修繕を同時に行うことで、足場費用を一度で済ませる合理性があります。

賃貸マンションの大規模修繕周期の特徴

賃貸マンションでは、分譲マンションと比べてやや短い周期で大規模修繕を行う傾向があります。

入居者の入れ替わりが多く、共用部の使用頻度が高いため、外壁や床、鉄部などの劣化が早く進行しやすいからです。

外観や共用部の印象は入居希望者の判断材料となるため、修繕の遅れは空室率や賃料水準に直結します。

賃貸マンションで劣化が進みやすい箇所

- エントランス・共用廊下

- 階段・手すり

- 外壁・鉄部

- 防水層・床材

修繕を後回しにすると、最終的には大規模な補修が必要となり、かえってコストが増大します。

計画的な診断と早期補修が、安定した賃貸経営につながります。

マンションの築年数別・大規模修繕周期の目安

マンションの大規模修繕は、築年数に応じて工事の目的と内容が段階的に変化します。

築10年前後は診断期、築15年前後は防水性能と美観回復、築25年前後からは設備更新が本格化します。

築30年を超えると、単なる修繕ではなく、建物の長寿命化や性能向上を目的とした改修が求められます。

築年数別の修繕目安

- 築10年:建物診断・劣化調査

- 築11~15年:1回目の大規模修繕

- 築21~25年:2回目(設備更新含む)

- 築31~40年:3回目(全面改修・長寿命化)

各段階で必要となる工事内容と費用を明確にし、修繕積立金と整合した計画を立てることが、マンション大規模修繕を巡るトラブル防止につながります。

マンション大規模修繕の基礎知識はこちらの記事でも紹介しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。

ビルの大規模修繕周期|10~20年で柔軟に計画

ビルの大規模修繕は、マンションとは異なり、テナント営業を継続しながら進める必要があるため、より柔軟な計画が求められます。

オフィスビルと商業ビルでの考え方の違い、工事別の周期、自社ビルでの修繕積立金の準備方法について解説します。

オフィスビル・商業ビルの大規模修繕周期の考え方

オフィスビルや商業ビルの大規模修繕は、マンションのように一律の周期が決まっているわけではなく、建物の劣化状況やテナントの営業継続を前提に、10~20年の幅で柔軟に計画するのが一般的です。

ビルでは営業を止めずに工事を進める必要があるため、フロア単位・用途別に修繕を分けて実施するケースも多く見られます。

外観や共用部の状態は、オフィスビルではテナント満足度に、商業ビルでは来店客数や売上に直結するため、修繕は経営判断の一部として位置付ける必要があります。

ビル大規模修繕の特徴

- 明確な固定周期はなく10~20年で調整

- 営業を継続しながら段階的に実施

- 劣化対策と資産価値維持を両立

建物の物理的な寿命だけでなく、テナント戦略や収益計画を踏まえた修繕計画が、ビル経営では重要になります。

ビルの大規模修繕周期を決める4つの要因

ビルの大規模修繕周期は、複数の要因を総合的に判断して決定します。

単純に築年数だけで判断すると、必要な修繕を見落としたり、逆に過剰な工事を行ったりするリスクがあります。

特に重要なのが、耐用年数の考え方、法定点検の結果、建物診断による劣化状況、そしてテナント満足度の維持という4つの視点です。

修繕周期を左右する4要因

- 物理的耐用年数(設備・部材の実寿命)

- 法定点検・全面打診調査の指摘内容

- 建物診断による劣化の進行度

- テナント満足度・資産価値への影響

これらを踏まえて優先順位を整理し、予算と整合性を取りながら修繕計画を立てることで、無理のない周期設定が可能になります。

ビルの工事別・大規模修繕周期一覧表

ビルの大規模修繕では、工事内容ごとに適切な周期が異なるため、まとめて把握しておくことが重要です。

外装や防水は中期的、鉄部やセキュリティは短期的、設備更新は長期的な視点で計画されます。

| 工事内容 | 修繕周期の目安 |

|---|---|

| 外壁・防水工事 | 10~15年 |

| 鉄部・金属工事 | 5~7年 |

| 設備更新工事 | 10~30年 |

| 共用部内装 | 10~20年 |

| 昇降設備 | 25~30年 |

| セキュリティ設備 | 5~15年 |

| 外構・付帯設備 | 10~30年 |

それぞれの工事を同時期に集中させず、分散して計画することで、資金負担とテナントへの影響を抑えることができます。

自社ビルにおける大規模修繕周期と修繕積立金

自社ビルでは、マンションのような修繕積立金制度がないため、オーナー自身が長期的に資金計画を立てる必要があります。

多くの自社ビルでは、12~15年を目安に大規模修繕が行われますが、事業計画や資金状況に応じて柔軟に調整されます。

賃料収入の一部を内部的に積み立て、将来の修繕費用に備える考え方が基本です。

自社ビル修繕計画のポイント

- 10~30年を見据えた長期修繕計画を作成

- 賃料収入から計画的に積立

- 突発トラブルに備えた予備費を確保

適切なタイミングで修繕を行うことで、テナント満足度を維持し、空室リスクを抑え、安定した収益確保につながります。

アパートの大規模修繕周期|構造別の最適タイミング

アパートの大規模修繕周期は、木造かRC造かによって大きく異なります。

構造ごとの劣化特性を理解し、適切な周期で修繕を実施することが、アパート経営の収益性を左右します。

部位別の周期と管理ポイントについても詳しく解説します。

木造アパートの大規模修繕周期

木造アパートの大規模修繕は、12~15年周期で計画されるのが一般的です。

木造はRC造に比べて紫外線や雨風の影響を受けやすく、外壁塗装や木部の劣化が早期に進行しやすい構造です。

特に外壁塗装が劣化すると防水性能が低下し、木材の腐食やシロアリ被害といった深刻な問題につながるため、早めの対応が求められます。

築12年前後で1回目の大規模修繕を実施することで、建物内部へのダメージを抑え、結果として将来的な修繕費の増大を防ぐ効果も期待できます。

また、外観を良好に保つことは、入居者募集の面でも大きなメリットとなります。

木造アパートで劣化しやすい主な箇所

- 外壁塗装・シーリング

- 軒裏・破風板・雨樋などの木部

- 屋根・屋上防水

- 基礎部分のひび割れ

木造アパートは耐用年数が比較的短いため、修繕費をかけ続けるべきか、建替えを検討すべきかという判断も必要になります。

修繕費用と建物の残存価値を定期的に比較しながら、長期的な経営方針に沿った修繕計画を立てることが重要です。

RC造アパートの大規模修繕周期

RC造アパートの大規模修繕周期は、15~20年以上が一つの目安とされています。

鉄筋コンクリート造は耐久性が高く、外壁や防水層の劣化も比較的緩やかですが、その一方でコンクリートの中性化や鉄筋腐食といった内部劣化が静かに進行します。

外観上は問題がなく見えても、内部では劣化が進んでいるケースも少なくありません。

定期的な建物診断を実施し、見えない劣化を把握することが、RC造アパートの長寿命化につながります。

RC造アパートの主な劣化要因

- コンクリートの中性化

- 外壁のひび割れ・浮き

- 鉄筋の腐食

- 防水層の経年劣化

RC造アパートは構造的に分譲マンションと似ていますが、共用部や設備が簡素な分、修繕規模はやや小さくなる傾向があります。

ただし、給排水設備や電気設備の老朽化は避けられないため、築20~30年を目安に設備更新を含めた修繕計画を立てることが不可欠です。

アパート経営における大規模修繕周期の管理ポイント

アパート経営において、大規模修繕は入居率と家賃水準を左右する重要な経営投資です。

修繕を後回しにすると、外観や設備の劣化が原因で物件の印象が悪化し、空室増加や家賃下落を招くリスクがあります。

一方で、計画的に修繕を行えば、築年数が経過しても競争力を維持しやすくなります。

短期的な出費を抑えるだけでなく、長期的な収益性を意識した修繕管理が重要です。

修繕周期を管理するポイント

- 5~10年周期で軽微な修繕を実施

- 家賃収入から計画的に修繕費を積立

- 入居率が低い時期を狙って工事を実施

また、修繕工事を行う際は、入居者への事前説明が欠かせません。

工事内容や期間を丁寧に説明し、理解を得ることで、クレームや退去リスクを最小限に抑えることができます。

アパートの部位別・大規模修繕周期の目安

アパートの大規模修繕は、部位ごとに適切な周期で実施することで、効率よく建物を維持できます。

すべてを一度に修繕するのではなく、劣化の進行度に応じて計画的に分けて実施することが、コスト管理の面でも有効です。

特に賃貸物件では、修繕中の入居者対応や空室リスクも考慮する必要があります。

| 修繕部位 | 修繕周期の目安 |

|---|---|

| 鉄部塗装 | 4~10年 |

| 外壁塗装 | 11~18年 |

| 屋上防水 | 10~15年 |

| 給排水設備 | 15~25年 |

これらの修繕周期を踏まえて長期修繕計画を作成し、全体のスケジュールと費用を可視化しておくことが重要です。

計画的な修繕は、突発的なトラブルを防ぎ、安定したアパート経営を支える基盤となります。

大規模修繕周期を延長する方法|建物別の対応策

大規模修繕の周期を延長できれば、工事回数を減らしてコストを削減できます。

しかし、安易な延長は建物の劣化を招き、かえって費用が増大するリスクもあります。

ここでは、適切に周期を延長するための方法と、建物別のリスク管理について解説します。

高耐久材料の使用による大規模修繕周期の延長

大規模修繕の周期を延ばすうえで、最も直接的な効果が期待できるのが高耐久材料の採用です。

特に屋上防水や外壁塗装は、使用する材料の耐用年数によって次回修繕時期が大きく左右されます。

初期費用は高くなる傾向がありますが、修繕回数を減らせれば、長期的にはコスト削減につながるケースも少なくありません。

主な材料別の耐用年数目安

- アスファルト防水:15~25年

- シート防水:10~15年

- ウレタン・FRP防水:10~12年

- シリコン塗料:10~12年

- フッ素塗料:15~20年

ただし、高耐久材料を選ぶだけでは周期延長は実現しません。

下地処理や施工管理の品質が不十分であれば、想定より早期に劣化が進行するため、第三者機関による検査や瑕疵保険の活用が重要です。

定期点検と予防保全で大規模修繕周期を最適化

大規模修繕周期を安定させるためには、日常点検と定期診断を組み合わせた予防保全が不可欠です。

日頃から劣化状況を把握しておくことで、突発的な不具合を防ぎ、修繕時期の判断精度を高めることができます。

点検・診断の主な内容

- 日常点検:ひび割れ、浮き、錆、シーリング劣化の目視確認

- 定期点検:外壁点検(0.5~3年に1回)

- 精密診断:全面打診調査(10年に1回)、非破壊検査

劣化の兆候を早期に補修すれば、数万円~数十万円規模の対応で済む場合も多く、将来の大規模修繕費を抑制できます。

予防保全は、周期延長の前提条件ともいえる重要な取り組みです。

建物別・大規模修繕周期延長のリスクと注意点

周期延長にはメリットだけでなく、建物用途ごとのリスクも伴います。

無理な延長は、かえって修繕費の増大や資産価値の低下を招く可能性があります。

建物別の主なリスク

- マンション:外壁剥落や漏水による第三者事故リスク

- ビル:外観劣化や設備不具合によるテナント満足度低下

- アパート:美観低下による入居率・家賃下落

周期延長を検討できるのは、高耐久仕様を採用し、10年目の全面調査で重大な欠陥が確認されない場合に限られます。

劣化が軽微であっても、定期的な点検を怠ればリスクは急激に高まります。

大規模修繕周期の見直しタイミングと判断基準

長期修繕計画は、5年ごとの見直しが国のガイドラインで推奨されています。

見直し時には、劣化診断結果や修繕履歴をもとに、設定している周期が適切かを検証します。

周期見直しの判断指標例

- 外壁浮き・剥離の有無

- 漏水の発生頻度

- ひび割れ密度や劣化進行度

- 第三者事故リスク

これらを定量的に評価し、リスクが高い場合は周期短縮、問題がなければ延長を検討します。

最終的には総会での決議が必要となるため、診断報告書や収支シミュレーションを用いて、根拠を明確に示すことが合意形成の鍵となります。

大規模修繕の周期に関するよくある質問【FAQ】

ここでは、大規模修繕の周期に関するよくある質問を紹介します。

幅広い内容を集めましたので、ぜひご覧ください。

- 修繕周期はすべてのマンションで同じに考えるべきですか?

- 修繕周期は全国一律で決められるものではありません。

一般的には12〜15年が目安とされますが、立地条件・建物構造・施工品質・日常管理の状況によって劣化の進み方は大きく異なります。

海沿いのマンションでは塩害の影響を受けやすく、都市部では排気ガスや振動の影響も考慮が必要です。

周期は「年数」ではなく「劣化状況」を基準に判断することが重要で、定期的な劣化診断を行い、建物ごとに最適な修繕時期を見極めることが望まれます。

- 修繕周期を短くしすぎると問題はありますか?

- 修繕周期を短く設定すれば安心と思われがちですが、必要性の低い工事を繰り返すと、結果的に修繕積立金の負担が増える可能性があります。

過剰な修繕は費用面だけでなく、住民の合意形成を難しくする要因にもなります。

一方で、先延ばししすぎると劣化が進行し、補修範囲が拡大するリスクもあります。

重要なのは「早すぎず、遅すぎない」適切な周期設定であり、診断結果をもとに優先順位を付けて工事内容を調整する考え方が求められます。

- 修繕周期を延ばした場合、法的な問題は発生しますか?

- 修繕周期を延ばしたからといって、直ちに違法になるわけではありません。

ただし、建物の劣化状況によっては大規模修繕 確認申請が必要な工事に該当する場合があります。

これは大規模修繕 建築基準法や関連する大規模修繕 法律に基づいて判断され、外壁改修や構造に影響する工事では注意が必要です。

適切な周期で修繕を行うことは、結果的にマンション 寿命を延ばすことにもつながります。

- 修繕周期の見直しはどのタイミングで行うべきですか?

- 修繕周期の見直しは、大規模修繕の直前だけでなく、長期修繕計画を更新するタイミングで定期的に行うことが重要です。

一般的には5年ごとの計画見直し時や、劣化診断を実施した後が適しています。

想定より劣化が進んでいない場合は周期を延ばす判断も可能ですし、逆に問題が顕在化していれば前倒しが必要になることもあります。

修繕周期は固定ではなく、建物の状態と資金状況に応じて柔軟に調整するものと考えることが、長期的な資産維持につながります。

- 修繕周期を判断する際、業者の意見はどこまで信用すべきですか?

- 修繕周期の判断において施工業者の意見は参考になりますが、鵜呑みにするのは避けるべきです。

大規模修繕工事 業者ランキングなどは一つの目安になりますが、建物ごとの劣化状況を最優先に考える必要があります。

中立的な立場の専門家の診断を踏まえ、複数の意見を比較することで、過剰工事や不要な前倒しを防ぎ、適切な大規模修繕の周期を設定できます。

- 修繕周期を守らないと、将来的にどんな影響がありますか?

- 修繕周期を大幅に先送りすると、劣化が進行し、結果的に工事規模や費用が膨らむリスクがあります。

適切な時期に修繕を行わないことで、後に建築基準法に抵触する工事が必要になるケースもあります。

計画的な修繕は、トラブルを防ぎながら建物性能を維持し、長期的に見てマンションを長寿命化させるためにも重要です。

まとめ

大規模修繕の周期は建物種別によって異なり、それぞれの特性を理解した上で最適なタイミングを判断することが重要です。

本記事では、マンション、ビル、アパートごとの標準的な周期と、その根拠について解説してきました。

大規模修繕の周期を建物別で理解するためのポイント

- 分譲マンションは12~15年周期が標準で国交省ガイドラインに準拠

- ビルは10~20年と幅があり劣化状況で柔軟に判断することが重要

- アパートは構造別に木造12~15年RC造15~20年が目安となる

- 高耐久材料と定期点検で周期延長可能だが劣化診断が前提条件

- 長期修繕計画は5年ごと見直し修繕積立金との整合性確保が必須

適切な周期で大規模修繕を実施することは、建物の資産価値を維持し、入居者やテナントの満足度を高め、長期的なコスト削減にもつながります。

一方で、周期を延ばしすぎると劣化が進行し、最終的には大規模な補修や緊急対応が必要になり、かえってコストが増大してしまうリスクがあります。

建物診断を定期的に実施し、劣化の進行状況を正確に把握した上で、専門家のアドバイスを受けながら最適な周期を設定することが、建物を長く安全に使い続けるための鍵となります。

まずは築10年目を目安に建物診断を実施し、長期修繕計画を見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。