マンションの大規模修繕は18年で行うべき?タイミングや費用・計画からよくあるトラブルまでを解説

2025/09/16

マンションを所有して18年が経過すると、「そろそろ大規模修繕が必要では?」という不安を抱く住民の方が多くなります。

しかし、「18年も放置して大丈夫だったのか?」「今から修繕しても手遅れではないか?」といった心配の声も聞かれます。

実際に、18年周期での大規模修繕は一般的な周期よりも長期間のため、建物の劣化が相当進行している可能性があります。

一方で、高品質な建材を使用したマンションでは、18年でも十分な性能を維持している場合もあります。

本記事では、18年での大規模修繕の特徴から費用相場、成功させるためのポイントまで、管理組合が知っておくべき重要な情報を詳しく解説します。

目次

マンションの大規模修繕とは?

マンションの大規模修繕は、建物の機能回復と長寿命化を目的とした計画的な改修工事です。

18年という長期間を経た建物では、単なる「補修」ではなく、建物の「再生」に近い大規模な工事が必要になることが多く、将来の建て替えまでの期間を延長する重要な投資となります。

18年経過したマンションで実施される大規模修繕の主な対象工事は、下記になります。

- 外壁の全面塗り替え・大規模補修

- 屋上・バルコニー防水の全面更新

- 給排水設備の大幅な更新・交換

- エレベーターの主要機器更新

- 電気設備・照明の LED化・省エネ化

- 共用部分の大規模リニューアル

これらの工事は単独で行うよりも、総合的な改修計画として実施することで、大幅なコスト削減と性能向上を実現できます。

18年周期での大規模修繕の特徴は、予防保全から改良保全への転換点であることです。

単に元の性能を回復するだけでなく、現在の技術水準に合わせた機能向上や省エネ化、バリアフリー化などの付加価値を追加することが可能になります。

法的な観点からは、18年間の使用により建物の様々な部分で法定耐用年数を超過している可能性があり、安全性の観点からも包括的な改修が必要な時期といえます。

また、建築基準法や省エネ法の改正により、現行基準への適合工事が必要になる場合もあります。

18年でマンションの大規模修繕は必要?

18年という期間は、一般的な修繕周期(10~15年)を大幅に超えているため、建物の状況によっては緊急性の高い修繕が必要な場合があります。

しかし、すべてのマンションで18年修繕が適切とは限らず、個別の事情を慎重に評価する必要があります。

長期間放置による劣化リスクの蓄積

18年間大規模修繕を実施していない建物では、様々な劣化が複合的に進行し、建物全体の安全性と機能性に深刻な影響を与えている可能性があります。

外壁・構造体への影響では、塗装の完全劣化により外壁材が直接的な劣化にさらされ、コンクリートのひび割れから雨水が浸入して鉄筋腐食が進行している可能性があります。

また、シーリング材の劣化により建物の気密性・断熱性が大幅に低下し、住環境の悪化とエネルギー効率の低下を招いています。

設備系統の老朽化も深刻で、給排水管の腐食による突発的な漏水リスク、受水槽・高架水槽の衛生状態悪化、エレベーターの安全装置や制御系統の老朽化による事故リスクが高まっています。

防水性能の低下により、屋上やバルコニーからの雨漏りが発生し、室内への浸水被害や構造体の腐食が進行している場合があります。

これらの問題は放置するほど修復コストが指数関数的に増加する特徴があります。

高品質建材による長期耐久性の可能性

一方で、築18年のマンションの中には、建築時に高品質な材料を使用し、良好な環境に立地することで、予想以上に建物状態が保たれているケースも存在します。

高性能塗料や防水材の使用により、18年経過しても十分な保護機能を維持している建物では、修繕内容を精査して必要最小限の工事に留めることも可能です。

特に、フッ素系塗料や高耐久防水材を使用した建物では、20~25年程度の耐用年数を持つ場合があります。

また、立地条件も大きく影響します。

- 内陸部・住宅地:劣化進行が緩やか

- 沿岸部・工業地域:劣化進行が早い

- 高層階・風通し良好:比較的良好な状態維持

- 低層階・日当たり不良:劣化が進行しやすい

建物診断による科学的な評価により、実際の劣化状況を正確に把握し、18年修繕の必要性と範囲を適切に判断することが重要です。

建て替え検討との比較による判断

18年経過したマンションでは、大規模修繕と建て替えの比較検討が現実的な選択肢として浮上します。

修繕費用と建て替え費用、将来的な資産価値などを総合的に比較して最適な選択を行う必要があります。

| 項目 | 判断基準 |

|---|---|

| 修繕 | ・構造体の健全性が保たれている ・修繕費用が建て替え費用の50%以下 ・立地条件が良好で将来的な資産価値が期待できる ・住民の高齢化により建て替え合意が困難 |

| 建て替え | ・構造体に重大な欠陥が発見されている ・修繕費用が建て替え費用の70%以上 ・建物の基本性能が現在の基準から大幅に劣っている ・敷地に余剰容積率があり、建て替えメリットが大きい |

18年修繕を実施する場合は、次の大規模修繕(30年目頃)または建て替え時期までの期間を考慮した投資効果の検証が重要です。

18年でマンションの大規模修繕を行う際の費用相場

18年周期での大規模修繕は、劣化の進行により大規模な工事が必要となるため、一般的な修繕周期よりも費用が大幅に高くなる傾向があります。

大規模修繕ならではの高額工事項目

18年修繕では、部分的な補修では対応できない全面的な更新工事が中心となるため、工事費用が大幅に増加します。

| 工事項目 | 費用相場(㎡単価) | 全体に占める割合 | 18年修繕での特徴 |

|---|---|---|---|

| 外壁全面改修 | 4,000~6,500円/㎡ | 30~35% | 下地からの全面やり直し |

| 防水工事 | 12,000~25,000円/㎡ | 25~30% | 防水層の全面撤去・新設 |

| 給排水設備更新 | 15~30万円/戸 | 20~25% | 配管系統の大幅更新 |

| 電気設備更新 | 5~15万円/戸 | 8~12% | 分電盤・配線の更新 |

| エレベーター更新 | 800~1,500万円/基 | 5~10% | 制御装置の全面更新 |

| 足場・諸経費 | 1,000~1,800円/㎡ | 15~20% | 長期工事による増加 |

18年修繕の最大の特徴は、「補修」ではなく「更新」が中心となることです。

外壁では下地処理から全面的にやり直す必要があり、防水工事では既存防水層の完全撤去と新設が必要になります。

戸数規模別の総工事費と住民負担

18年修繕の総工事費は、一般的な修繕の1.5~2倍程度になることが多く、住民の経済的負担も大きくなります。

| 戸数規模 | 総工事費 | 1戸当たり費用 | 専有面積当たり | 12年修繕との比較 |

|---|---|---|---|---|

| 20戸以下 | 3,000~5,500万円 | 150~275万円 | 22~40万円/㎡ | 1.5~1.8倍 |

| 21~50戸 | 6,000~11,000万円 | 120~220万円 | 18~32万円/㎡ | 1.5倍 |

| 51~100戸 | 10,000~18,000万円 | 100~180万円 | 15~28万円/㎡ | 1.4倍 |

| 101戸以上 | 18,000万円~ | 80~150万円 | 12~22万円/㎡ | 1.4倍 |

高額な費用の主な要因は、劣化進行により「やり直し工事」が多くなることです。

部分補修で済む箇所が少なく、全面的な更新が必要になるため、材料費・人件費ともに大幅に増加します。

修繕積立金の準備と資金計画について

18年修繕では高額な費用が必要となるため、修繕積立金だけでは不足するケースが多く、追加的な資金調達が必要になる場合があります。

実際の修繕費用が1戸当たり200~300万円必要な場合、多くのマンションで大幅な資金不足が発生します。

対策として、不足分を住民で分担する方法が一般的です。

1戸当たり100~200万円程度の高額になることが多いため、分割払い制度(12~36回)の導入が必要です。

また、金融機関からの借入により資金を調達し、修繕積立金から長期返済する方法もあります。

- 借入額:総工事費の50~80%

- 金利:年1.5~3.5%

- 返済期間:7~15年

- 月額返済:修繕積立金から充当

上記の方法が難しい場合は、全工事を一度に実施せず、緊急性に応じて2~3年かけて段階実施することで、一時的な資金負担を軽減できます。

- 第1段階(18年目):安全性に関わる工事(防水、構造補修)

- 第2段階(20年目):機能向上工事(設備更新)

- 第3段階(22年目):美観改善工事(外壁塗装等)

長期的な視点では、18年修繕後の次回修繕(30~35年目)に向けた修繕積立金の大幅増額も必要になります。

マンションの大規模修繕は何年ごとがベスト?他の周期との違い

18年周期は長期スパンの修繕パターンですが、他の周期と比較してメリット・デメリットを理解することで最適な判断ができます。

| 修繕周期 | 1戸当たり費用 | メリット | デメリット | 適用例 |

|---|---|---|---|---|

| 10年 | 60~100万円 | ・予防効果大 ・劣化進行抑制 | ・工事頻度がやや高い | 高品質建材使用マンション |

| 12年 | 70~110万円 | ・一般的 ・実績豊富 | ・劣化がやや進行 | 標準的な分譲マンション |

| 15年 | 100~150万円 | ・工事回数少ない ・コスト効率良 | ・劣化リスクが増加 | 優良立地マンション |

| 18年 | 120~180万円 | ・工事回数最小 | ・突発的修繕リスク高 | 特殊事情のあるマンション |

| 20年 | 150~200万円 | ・長期間の工事間隔 | ・設備の全面更新必要 | 建て替え前提のマンション |

| 30年 | 200~300万円 | ・完全リニューアル | ・巨額な費用負担 | 大規模改修・用途変更 |

| 50年 | 300万円~ | ・新築同等の機能回復 | ・建て替えとの比較必要 | 歴史的建造物等 |

18年周期の特徴は、工事頻度が最小限に抑えられる一方で、1回当たりの費用が非常に高額になることです。

長期的な総コストでは効率的になる場合もありますが、一時的な資金負担が大きく、住民合意の形成が困難になるリスクがあります。

| 18年周期 | 条件 |

|---|---|

| 適している条件 | ・高品質な建材を使用し、立地環境が良好 ・修繕積立金が十分に蓄積されている ・住民の経済力が高く、高額負担への合意が得やすい |

| 適さない条件 | ・厳しい環境条件(沿岸部、工業地域等) ・修繕積立金の蓄積が不十分 ・住民の高齢化により高額負担が困難 ・建物の基本性能が低く、頻繁な修繕が必要 |

重要なのは、18年という長期周期を選択する場合、中間時点(9年目、15年目)での建物診断と部分的な予防修繕により、突発的な大規模故障を防ぐことです。

マンション大規模修繕の計画の立て方とスケジュール

18年修繕は工事規模が大きく複雑になるため、修繕実施の3年前から準備を開始し、段階的で綿密な計画立案が必要です。

修繕計画の立て方・流れ

Step1:建物の現状把握と劣化診断

まず、修繕計画を立てる前に建物の現状を正確に把握することが重要です。

外壁や屋上、防水層、共用部分など、劣化の兆候を専門業者に診断してもらうことで、必要な修繕内容と優先順位を明確化できます。

建物診断は、目視点検だけでなく打診や赤外線カメラなどの非破壊検査を組み合わせると精度が高まります。

劣化箇所を早期に把握することで、緊急修繕のリスクを軽減し、資金計画の精度も向上します。

Step2:長期修繕計画(LTC)の作成

建物の現状を把握したら、次に長期修繕計画(Long-Term Repair Plan, LTC)を策定します。

LTC(長期修繕計画)とは、10年・20年といった長期スパンでの修繕周期と予算を見通す資料のことです。

LTC作成では、劣化診断結果に基づき、外壁・屋上・共用設備の修繕時期をスケジューリングします。

また、資金積立の計画も同時に検討し、管理組合全体で合意を得ることが重要です。

適切なLTCは、修繕費用の急増を防ぐ効果があります。

Step3:資金計画と見積もりの取得

修繕工事の規模に応じて、必要な資金を具体的に算出します。

施工会社から複数の見積もりを取り、総工事費や工事内訳、1戸あたりの負担額を比較検討します。

また、自治体の補助金や助成金の活用も検討すると、総費用を抑えやすくなります。

資金計画では、修繕積立金の残高や今後の積立ペースも考慮し、無理のない支出計画を立てることがポイントです。

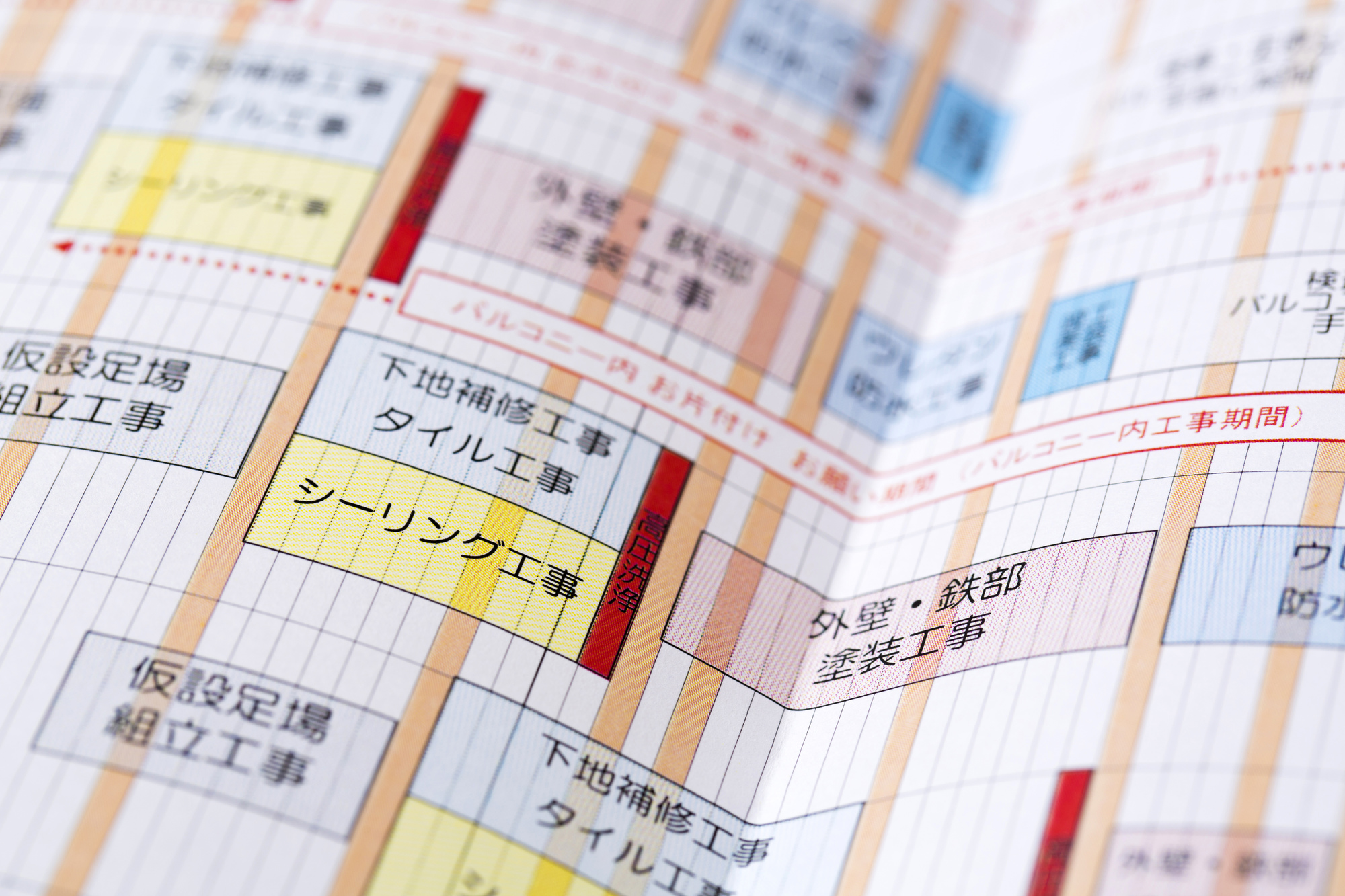

Step4:工事スケジュールの策定

資金計画が固まったら、具体的な工事スケジュールを立てます。

工事期間中の居住者への影響や騒音・作業時間、雨天リスクなどを考慮し、着工時期と工事順序を決定します。

また、工事内容ごとに施工業者と段取りを確認し、天候や資材の納期に応じた柔軟なスケジュール調整も行います。

事前にスケジュール表を作成して共有すると、住民の理解も得やすくなります。

Step5:住民説明会と合意形成

計画やスケジュールが整ったら、住民向けの説明会を実施します。

修繕内容、費用負担、工事期間中の注意点などを丁寧に説明することで、理解と協力を得ることができます。

特に費用や騒音、工事時間に関する住民からの質問や不安には、事前に回答を準備しておくことが重要です。

合意形成がスムーズに進むことで、トラブルやクレームのリスクを大幅に軽減できます。

Step6:契約・施工開始

住民合意が得られたら、施工業者と正式に契約を結び、工事を開始します。

契約書には工事内容、金額、工期、保証内容などを明記し、後々のトラブル防止に備えます。

施工中は、定期的な現場確認や施工報告書の確認を行い、工事品質を確保します。

必要に応じて、管理組合と施工会社間で調整を行い、計画通りに進めることが大切です。

住民説明会の進め方

18年修繕では費用が高額で工事期間も長期化するため、住民への丁寧で継続的な説明が成功の鍵となります。

第1回説明会:現状認識と修繕方針

18年間の劣化進行状況を住民に理解してもらうため、建物診断結果を写真や図表を多用して分かりやすく説明します。

特に、安全性に関わる問題や、放置した場合の深刻なリスクを具体的に示すことが重要です。

修繕継続と建て替えの比較検討結果を提示し、修繕継続を選択する理由を明確に説明します。

概算工事費用と資金計画の概要を示し、住民の経済的負担について率直に説明します。

第2回説明会:詳細計画と資金調達方法

確定した工事内容と詳細な工程を提示し、18年修繕特有の大規模工事の必要性を説明します。

高額な工事費用の内訳を詳細に説明し、他マンションの事例との比較により妥当性を示します。

資金不足への対応策(一時金徴収・借入・段階実施)を具体的に提案し、各選択肢のメリット・デメリットを説明します。

住民投票により資金調達方法への意向を確認することも有効です。

第3回説明会:業者選定結果と工事詳細

選定した施工業者の紹介と実績説明、確定した工事費用と支払いスケジュール、詳細な工事工程と住民生活への影響を説明します。

18年修繕では工事期間が長期化するため、住民の協力事項を詳細に説明します。

第4回説明会:工事直前の最終確認

工事の詳細スケジュールと毎日の作業内容、住民への影響が大きい作業(断水・停電等)の実施日程、緊急時の連絡体制と対応方法を最終確認します。

工事スケジュールの組み方

18年修繕の工事期間は通常6ヶ月~1年程度の長期間になるため、効率的な工程管理と住民生活への配慮が重要です。

基本工程の流れ

- 準備工事・仮設工事:3~4週間

- 詳細調査・追加診断:1~2週間

- 構造補修・下地処理:4~6週間

- 給排水設備全面更新:6~8週間

- 外壁全面改修工事:6~8週間

- 防水工事(全面更新):4~6週間

- 電気設備・エレベーター更新:4~6週間

- 共用部改修・仕上げ工事:3~4週間

- 仮設撤去・清掃・検査:2~3週間

18年修繕では工事期間が長期化するため、住民のストレス軽減策が重要です。

- 騒音作業の時間制限:平日8時~17時、土曜8時~12時

- 長期間の洗濯物干し制限への対応:コインランドリー利用補助

- 断水・停電作業の最小化:夜間・早朝作業の活用

- 工事車両による駐車場占有:近隣駐車場の確保

- エレベーター長期停止:仮設階段の設置検討

また、長期工事では工程の遅延リスクが高いため、以下の管理体制が重要です。

- 週次工程会議の実施と住民への報告

- 天候不良による遅延への対応策

- 中間検査による品質確保

- 住民からの苦情・要望への迅速対応

- 近隣への継続的な配慮と関係維持

18年修繕の成功には、長期間にわたる住民の理解と協力が不可欠であり、丁寧なコミュニケーションと配慮が重要です。

マンション大規模修繕業者を選ぶポイント

18年修繕では工事規模が大規模で高額になるため、技術力・実績・財務安定性を総合的に評価した業者選定が成功の鍵となります。

技術力と施工実績の重点評価

18年修繕では全面的な更新工事が中心となるため、高度な技術力と豊富な経験を持つ業者の選定が重要です。

年間30件以上のマンション大規模修繕実績があり、築15年以上の建物での施工経験を豊富に持つ業者を優先的に検討しましょう。

建設業許可では、建築・塗装・防水・管工事・電気工事など、18年修繕に必要な全ての許可を自社で保有していることが望ましいです。

特に、給排水設備の全面更新や電気設備の大幅改修に対応できる技術陣容があることを確認します。

大規模工事への対応能力

18年修繕では工事金額が1億円を超えることも多いため、大規模工事への対応実績と体制が重要な判断材料です。

同規模以上の工事実績、十分な施工体制(現場代理人・主任技術者の常駐)、協力会社との安定した関係性を確認します。

品質管理では、ISO9001認証の取得、工事写真による詳細記録システム、第三者機関による中間検査体制、長期保証制度の充実度を評価します。

特に18年修繕では次回修繕まで15年程度の期間があるため、長期保証の内容が重要です。

財務安定性と完成保証

高額工事のため、業者の財務安定性は特に重要です。

設立15年以上で年商50億円以上の安定した経営規模、建設業経営事項審査での高評点、完成工事補償保険への加入、前払金保証制度の利用を確認します。

万が一の業者破綻に備え、完成保証制度や前払金保証の活用により、工事継続と前払金回収のリスクヘッジを行うことが重要です。

契約条件の詳細確認

18年修繕では工事内容が複雑で高額になるため、契約書の詳細な確認が重要です。

使用材料の詳細仕様(耐用年数・性能保証含む)、工事範囲の図面による明確化、追加工事の条件と単価設定、長期保証の具体的内容と条件を詳細に確認します。

支払い条件では、前払金の比率を30%以下に抑制し、工事進捗に応じた段階的支払いとすることで、リスクを軽減できます。

また、工期遅延時のペナルティ条項と、早期完成時のインセンティブ条項も設定することが有効です。

工事監理とトラブル防止

18年修繕では工事期間が長期化し複雑になるため、厳格な工事監理体制が必要です。

独立した設計・監理業者による品質管理、工事の各段階での詳細検査、住民への定期的な工事報告、トラブル発生時の迅速対応体制を確保します。

住民対応では、工事現場事務所の設置と常駐体制、住民専用の相談窓口設置、工事による生活影響への補償制度、近隣への継続的な配慮と関係維持が重要です。

長期工事では予期せぬトラブルが発生しやすいため、事前のリスク評価と対応策の準備、保険制度の充実、緊急時の代替手段確保により、トラブルの影響を最小化することが重要です。

マンションの大規模修繕でよくあるトラブル・失敗例

18年修繕では工事規模が大きく高額になるため、様々な深刻なトラブルが発生するリスクが高まります。

事前に典型的な失敗例を把握することで、多くのトラブルを回避できます。

資金・合意形成関連のトラブル

18年修繕では高額な費用負担により、住民間の対立や合意形成の困難が深刻な問題となることがあります。

「高額費用への住民反発」では、1戸当たり200~300万円という高額な負担に対して住民の強い反対が生じ、修繕の延期や大幅な工事内容縮小を余儀なくされるケースがあります。

特に、年金生活者や経済状況が厳しい住民からの反対により、総会での承認が得られない場合があります。

「修繕積立金の大幅不足」も深刻な問題です。18年間の積立額では工事費用の50%程度しか賄えず、残りを一時金徴収で対応する必要がある場合、住民の負担感が極めて大きくなります。

一時金の分割払い期間が長期化し、管理組合の財政運営に長期的な負荷がかかります。

「世代間・経済格差による対立」では、高齢住民と若年住民、持ち家住民と賃貸住民、経済力の高い住民と低い住民の間で意見が分かれ、管理組合の運営が麻痺状態になるケースがあります。

工事品質・施工管理のトラブル

18年修繕では劣化が大幅に進行しているため、想定外の問題が発見され、工事内容や費用が大幅に変更になることがあります。

「隠れた劣化の発見による大幅追加工事」では、外壁を剥がした際に構造体の深刻な劣化が発見され、当初予算の50%以上の追加工事が必要になるケースがあります。

特に、給排水管の全面交換や構造補強工事により、予算を大幅に超過する場合があります。

「工事品質の確保困難」では、18年間の劣化により下地の状況が予想以上に悪く、標準的な工法では十分な品質確保が困難になります。

特殊工法や高品質材料の使用により、工事費用が大幅に増加する場合があります。

「長期工事による住民ストレス」では、6ヶ月~1年という長期間の工事により住民の疲労とストレスが蓄積し、些細なことでトラブルが発生しやすくなります。

騒音・粉塵・振動による健康被害の訴えや、工事車両による交通問題で近隣とのトラブルに発展するケースもあります。

業者・契約関連のトラブル

高額工事のため、業者選定や契約管理での問題が深刻な影響を与えることがあります。

「不適格業者の選定」では、高額工事に対応できない小規模業者や、技術力不足の業者を価格だけで選定した結果、工事途中での品質問題や工期遅延が発生します。

最悪の場合、業者の経営破綻により工事が中断し、他業者による工事継続で大幅なコスト増となります。

「契約条件の不備」では、18年修繕特有の複雑な工事内容に対して契約書の記載が不十分で、追加工事の費用負担や品質基準について「言った・言わない」のトラブルが発生します。

特に、既存設備との接続部分や、想定外の劣化への対応について事前の取り決めがない場合、高額な追加請求につながります。

「長期保証の問題」では、契約時の保証条件が不明確で、完成数年後の不具合発生時に保証範囲や修理費用負担について業者との間でトラブルになります。

18年修繕では次回修繕まで長期間あるため、保証期間中の業者の対応体制維持も重要な問題です。

これらのトラブルを防ぐためには、事前の十分な調査と準備、専門家による適切なアドバイス、住民への継続的で丁寧な説明、信頼できる業者の慎重な選定が重要です。

また、トラブル発生時の対応体制を事前に整備し、迅速かつ適切な解決を図ることで、問題の拡大を防止できます。

マンション大規模修繕18年に関するよくある質問(FAQ)

18年修繕について、管理組合や住民の方からよく寄せられる質問にお答えします。

Q:マンションの大規模修繕は18年周期で行う必要はある?

A: 18年周期は一般的な修繕周期よりも長期間のため、すべてのマンションに推奨されるものではありません。

建物の劣化状況、立地環境、使用材料の品質により判断が必要です。

18年間修繕を実施しなかった場合、建物の安全性や機能性に深刻な影響が生じている可能性があるため、まず詳細な建物診断を実施し、緊急性の高い修繕が必要かどうかを確認することが重要です。

高品質な材料を使用し、良好な環境に立地する建物では18年程度の耐久性を持つ場合もありますが、一般的には15年を超える修繕延期はリスクが高いとされています。

Q:マンションの大規模修繕を18年周期で行うメリットは?

A: 18年周期の最大のメリットは、修繕頻度を最小限に抑えることで、住民の負担感を軽減できることです。

工事による生活制約(騒音、洗濯物制限等)の頻度が少なく、長期間にわたって安定した住環境を維持できます。

また、18年間で修繕積立金を十分に蓄積できるため、借入に頼らない修繕が可能になる場合があります。

技術進歩により、18年修繕時には最新の高性能材料や工法を採用でき、次回修繕(30年目頃)まで長期間の安心を得られます。

総工事回数が少ないため、長期的な管理組合の負担も軽減されます。

Q:マンションの大規模修繕を18年周期で行うデメリットは?

A: 最大のデメリットは、劣化が大幅に進行するため修繕費用が非常に高額になることです。

1回当たりの工事費用が200~300万円/戸と高額になり、住民の経済的負担が重くなります。

また、18年間の劣化蓄積により、予期しない深刻な問題が発見されるリスクが高く、大幅な追加工事が必要になる場合があります。

工事期間も6ヶ月~1年と長期化し、住民生活への影響が大きくなります。

さらに、途中で設備の突発故障や雨漏りなどの緊急事態が発生するリスクも高まり、計画外の出費が必要になる可能性があります。

Q:マンションの大規模修繕を18年周期で行う際の費用相場は?

A: 18年周期での大規模修繕費用は、マンションの規模により異なりますが、1戸当たり150~275万円程度が相場です。

50戸のマンションで総工事費7,500~11,000万円、100戸で12,000~18,000万円程度となります。

12年周期と比較すると40~80%程度高額になり、これは劣化進行により全面的な更新工事が必要になるためです。

外壁では下地からのやり直し、防水では全面撤去・新設、給排水設備では系統の大幅更新が必要になります。

ただし、修繕頻度が少ないため、30年間の総修繕費用では効率的になる場合もあります。

Q:18年修繕と建て替えはどちらが良いですか?

A: 18年修繕と建て替えの選択は、建物の状況と費用対効果により判断する必要があります。

修繕継続が適している場合は、構造体が健全で修繕費用が建て替え費用の60%以下、立地条件が良好で将来的な資産価値が期待できる、住民の高齢化により建て替え合意が困難な場合です。

建て替えを検討すべき場合は、構造体に重大な問題があり修繕費用が建て替え費用の70%以上、建物の基本性能が現在の基準から大幅に劣っている、敷地に余剰容積率がある場合です。

重要なのは、30年後の建物状況と資産価値を含めた長期的な検討を行うことです。

まとめ|マンション大規模修繕18年は慎重な判断と綿密な準備が必要

マンションの18年周期大規模修繕について重要なポイントをまとめると、以下のようになります。

- 建物診断による劣化状況の正確な把握が必須

- 高額で十分な資金準備と調達計画が重要

- 工事が長期化するため住民への継続的な配慮とサポートが必要

- 追加工事発生のリスクが高く余裕を持った予算設定が重要

- 技術力と財務安定性を兼ね備えた業者選定が成功の鍵

18年周期でのマンション大規模修繕は、一般的な修繕周期を大幅に超える特殊なケースです。

そのため、建物の劣化状況、住民の経済状況、将来的な建物活用方針などを総合的に検討した上で、慎重な判断を行う必要があります。

成功の鍵は、早期の建物診断による現状把握、住民への十分な説明と合意形成、適切な資金調達計画の策定、信頼できる専門業者の選定です。

高額で複雑な工事だからこそ、専門家の助言を活用し、長期的な視点で最適な選択を行うことが、住民の皆様の安全と資産価値の維持につながります。

修繕実施の判断に際しては、建築士やマンション管理士等の専門家にご相談いただき、建物と住民にとって最適な方針を決定されることを強くお勧めします。