RC(鉄筋コンクリート)構造の防水補修工事|屋上・屋根からの雨漏り・漏水の原因と対策を紹介

2025/07/24

RC造の建物を所有されている方で、「屋上から雨漏りがするかもしれない」「防水工事っていつやればいいの?」「費用はどのくらいかかるの?」といった不安を抱えていませんか?

私が経験してきたことから断言できるのは、RC造建物において防水工事は「やらなければいけない」ものではなく、「建物の資産価値を守るための重要な投資」だということです。

この記事では、RC防水工事について知っておくべき全ての情報を、専門用語を使わずに分かりやすくお伝えします。

読み終えた時には、あなたの建物に最適な防水工事の選択肢が明確になり、安心して次のステップに進めるはずです。

目次

- 1 RC(鉄筋コンクリート)造建物に防水工事が必要な理由

- 2 RC(鉄筋コンクリート)造の防水工事の主な種類と特徴比較

- 3 RC(鉄筋コンクリート)造の屋上防水工事の費用相場

- 4 工期と施工時期の選び方

- 5 RC(鉄筋コンクリート)造陸屋根防水工事の施工手順

- 6 実録!新東亜工業の施工事例|8階建てビルの防水工事【企業様】

- 7 RC(鉄筋コンクリート)造防水のメンテナンス時期と劣化サイン

- 8 防水工事雨漏れ・漏水対策|RC(鉄筋コンクリート)造の弱点克服法

- 9 RC(鉄筋コンクリート)防水補修工事を依頼する業者選びのポイント

- 10 RC(鉄筋コンクリート)防水工事に関するよくある質問

- 11 まとめ|RC(鉄筋コンクリート)防水工事で建物の資産価値を守ろう

RC(鉄筋コンクリート)造建物に防水工事が必要な理由

RC造建物の防水工事は、単なる「雨漏り対策」以上の重要な意味を持っています。

建物の構造的な安全性と資産価値の維持に直結する、まさに建物の生命線とも言える工事なのです。

RC造とは?鉄筋コンクリート構造の基本

RC造とは「Reinforced Concrete(鉄筋コンクリート造)」の略称で、鉄筋とコンクリートを組み合わせた建築構造のことです。

この構造が優れているのは、それぞれの素材の弱点を補い合っているからです。

コンクリートは圧縮力には強いものの引っ張る力には弱く、一方で鉄筋は引っ張る力には強いものの錆びやすいという特性があります。

これらを組み合わせることで、非常に堅牢な構造を実現しています。

しかし、この優れた構造にも致命的な弱点があります。

それが「水分の侵入」です。水分が鉄筋に到達すると錆が発生し、鉄筋が膨張してコンクリートを内部から破壊する「爆裂現象」が起こります。

だからこそ、RC造建物では防水工事が絶対に欠かせないのです。

なぜRC造には防水対策が不可欠なのか

RC造建物の多くは陸屋根(平らな屋根)を採用しており、これが防水対策を不可欠にする大きな理由となっています。

傾斜のある屋根であれば雨水は自然に流れ落ちますが、陸屋根では雨水が表面に留まりやすく、わずかな隙間からでも建物内部に浸入する可能性が高くなります。

特に以下のような要因が防水性能の劣化を加速させます。

- 紫外線による防水材の劣化:屋上は最も紫外線を受けやすい場所

- 温度変化による伸縮:夏の高温と冬の低温で防水材が繰り返し伸縮

- 風雨による物理的なダメージ:台風や強風で飛来物が防水層を傷つける

これらの要因により、どんなに優れた防水材を用いても、時間とともに確実に劣化していくのが現実です。

防水工事を怠ると起こるリスク

防水工事を先延ばしにすることで発生するリスクは、単純な雨漏りを遥かに超える深刻な問題に発展する可能性があります。

まず直接的な被害として、室内への漏水による内装の損傷や家具・設備の故障が挙げられます。

しかし、より深刻なのは構造体への影響です。

鉄筋が錆びることで建物の耐震性が低下し、最悪の場合は建物の安全性そのものが脅かされることになります。

さらに経済的な観点から見ると、防水工事を適切な時期に行わなかった場合の修繕費用は、予防的に工事を行った場合の2〜3倍に膨らむことも珍しくありません。

これは、構造体の補修まで必要になるためです。

RC(鉄筋コンクリート)造の防水工事の主な種類と特徴比較

RC造建物の防水工事には複数の工法があり、それぞれに異なる特性と適用場面があります。

建物の状況や予算、求める性能に応じて最適な工法を選択することが、長期的な建物保全の鍵となります。

ウレタン防水|柔軟性に優れた液体塗布工法

ウレタン防水は、液体状のウレタン樹脂を塗布して防水層を形成する工法で、RC造建物の防水工事で最も広く採用されています。

この工法の最大の特徴は、液体状態で施工するため継ぎ目のないシームレスな防水層を作れることです。

複雑な形状の屋上や、配管などの突起物が多い場所でも確実に防水層を形成できるため、施工の自由度が非常に高いのが魅力です。

また、ウレタン樹脂は硬化後も適度な柔軟性を保つため、建物の微細な動きや温度変化による伸縮にも追随します。

これにより、ひび割れが発生しにくく、長期間にわたって防水性能を維持できます。

施工期間も比較的短く、天候に左右されにくいため、スケジュールを立てやすいのも実用的なメリットと言えるでしょう。

シート防水|耐久性の高い塩ビ・ゴムシート工法

シート防水は、塩化ビニール製やゴム製のシートを下地に貼り付けて防水層を作る工法です。

工場で製造された均一品質のシートを使用するため、品質が安定しているのが大きな特徴です。

塩ビシートは特に紫外線に強く、色あせや劣化が起こりにくいため、美観を長期間保つことができます。

また、シート自体の厚みが均一なため、防水性能にムラが生じにくく、広い面積を効率的に施工できます。

メンテナンス性の高さも見逃せないポイントです。

部分的な損傷が発生した場合でも、該当箇所のシートのみを交換することで修繕が可能なため、ランニングコストを抑えることができます。

ただし、複雑な形状への施工は技術力が要求され、継ぎ目の処理が防水性能に大きく影響するため、施工業者の技術レベルが仕上がりを左右します。

アスファルト防水|最高レベルの耐久性を誇る工法

アスファルト防水は、アスファルトとフェルトを積層して防水層を作る、最も歴史と实績のある工法です。

この工法の最大の魅力は、圧倒的な耐久性にあります。

適切に施工されたアスファルト防水は20年以上の耐用年数を誇り、他の工法と比較しても最も長期間にわたって防水性能を維持します。

特に大型のRC造建物や、長期的な資産価値の維持を重視する建物に適しています。

また、アスファルト防水は重量があるため、強風による飛散や浮き上がりの心配がほとんどありません。

台風の多い地域や高層建築物では、この特性が大きなメリットとなります。

一方で、施工時にアスファルトを加熱するため煙や臭いが発生し、周辺環境への配慮が必要です。

また、施工には専門的な技術と設備が必要で、工期も他の工法より長くなる傾向があります。

工法別比較表|耐用年数と費用の違い

各防水工法の特性を比較しやすいよう、以下の表にまとめました。

| 工法名 | 耐用年数 | 費用相場(㎡単価) | 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 10〜15年 | 4,000〜8,000円 | ・施工自由度が高い ・工期が短い | ・紫外線に弱い ・定期的なトップコート塗り替えが必要 |

| シート防水 | 15〜20年 | 5,000〜10,000円 | ・品質が安定 ・美観性が高い | ・複雑形状への施工が困難 ・継ぎ目処理が重要 |

| アスファルト防水 | 20年以上 | 6,000〜10,000円 | ・最高レベルの耐久性 | ・施工時の臭い ・工期が長い |

この比較表を見ると、初期費用だけでなく耐用年数も考慮したトータルコストでの判断が重要であることが分かります。

例えば、アスファルト防水は初期費用は高めですが、長期的に見ると最もコストパフォーマンスに優れている場合が多いのです。

RC(鉄筋コンクリート)造の屋上防水工事の費用相場

RC造建物の防水工事を検討する際、最も気になるのが費用の問題です。

適正な価格を判断するためには、工法別の相場と、費用に影響する要因を正しく理解することが不可欠です。

工法別の費用相場(平米単価)

防水工事の費用は、選択する工法によって大きく異なります。

ここでは、2024年現在の市場価格に基づいた実際の相場をご紹介します。

| 防水工法 | 種類 | 費用相場(円/㎡) |

|---|---|---|

| ウレタン防水 | 密着工法 | 4,000〜6,000円 |

| 通気緩衝工法 | 6,000〜8,000円 | |

| シート防水 | 塩ビシート防水 | 7,000〜9,000円 |

| ゴムシート防水 | 5,000〜8,000円 | |

| アスファルト防水 | 熱工法 | 8,000〜10,000円 |

| トーチ工法 | 6,000〜9,000円 |

ウレタン防水は比較的リーズナブルな価格設定となっており、コストを重視する場合の第一選択肢となることが多い工法です。

通気緩衝工法は密着工法より高額ですが、下地に水分が残っている場合でも施工可能で、膨れなどのトラブルを防げるメリットがあります。

シート防水は材料費が高めですが、施工効率が良いため、広い面積の場合は㎡単価が下がる傾向があります。

特に塩ビシートは耐久性と美観性を兼ね備えているため、長期的なコストパフォーマンスを重視する場合に選ばれることが多い工法です。

アスファルト防水は初期費用は高めですが、20年以上の耐用年数を考慮すると、年間コストでは最も経済的な選択となる場合が多いのが特徴です。

施工面積による総費用の目安

実際の工事では、防水工事本体の費用以外にも様々な付帯工事が必要となります。

より現実的な費用感をつかんでいただくため、施工面積別の総費用目安をご紹介します。

| 規模 | 防水工法 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 小規模屋上 (30〜50㎡) | ウレタン防水 | 20〜40万円 |

| シート防水 | 25〜45万円 | |

| アスファルト防水 | 30〜50万円 | |

| 中規模屋上 (80〜120㎡) | ウレタン防水 | 50〜90万円 |

| シート防水 | 70〜110万円 | |

| アスファルト防水 | 80〜120万円 | |

| 大規模屋上 (200㎡以上) | ウレタン防水 | 120万円〜 |

| シート防水 | 180万円〜 | |

| アスファルト防水 | 200万円〜 |

小規模な工事では、固定費の割合が高くなるため、㎡単価が割高になる傾向があります。

しかし、工期が短く、近隣への影響も最小限に抑えられるメリットがあります。

中規模になると、作業効率が向上し、㎡単価も安定してきます。

多くの一般的なRC造建物がこの範囲に該当するため、最も相場が安定している価格帯と言えるでしょう。

大規模工事では、スケールメリットにより㎡単価が下がる傾向があります。

ただし、足場工事や安全対策費用が増加するため、総費用は相応に高額となります。

これらの費用には、既存防水層の撤去、下地補修、清掃、廃材処分などの付帯工事も含まれています。

ただし、建物の状況や立地条件によって変動するため、正確な費用については必ず現地調査による見積もりを取得することをお勧めします。

工期と施工時期の選び方

防水工事の成功は、適切な工期の設定と施工時期の選択に大きく左右されます。

工事の品質と建物利用者への影響を最小限に抑えるために、これらの要素を戦略的に計画することが重要です。

防水工事の標準的な工期

RC造建物の防水工事期間は、施工面積と工法によって大きく異なりますが、一般的な目安を知っておくことで適切な計画を立てることができます。

小規模な屋上(50㎡以下)の場合、ウレタン防水であれば3〜5日程度で完了します。

これは下地処理から防水層の形成、トップコートの塗布まで含めた全工程の期間です。

シート防水の場合は2〜4日、アスファルト防水では4〜6日が標準的な工期となります。

中規模な屋上(50〜150㎡)では、ウレタン防水で5〜8日、シート防水で4〜7日、アスファルト防水で7〜10日程度を見込んでおく必要があります。

この規模になると、既存防水層の撤去や下地補修に時間を要することが多く、全体の工期に影響を与えます。

大規模な屋上(150㎡以上)の場合、工期は10日以上に及ぶことが一般的です。特にアスファルト防水では2〜3週間を要する場合もあります。

ただし、これらの工期は理想的な天候条件下での目安であり、実際の工事では天候による工程の遅れを考慮して、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

施工に適した季節とタイミング

防水工事の品質を左右する最も重要な要因の一つが、施工時期の選択です。

防水材の硬化には適切な温度と湿度が必要で、これらの条件を満たす時期を選ぶことで、工事の成功率を大幅に向上させることができます。

最適な施工時期は春(3月〜5月)と秋(9月〜11月)です。

この時期は気温が安定しており、降雨量も比較的少ないため、防水材の硬化に最適な環境が整います。

特に4月と10月は、多くの防水工事業者が「ゴールデンタイム」と呼ぶほど理想的な施工条件が揃います。

避けるべき時期として、まず梅雨時期(6月〜7月)が挙げられます。

この時期は連日の降雨により工事が中断することが多く、湿度の高さが防水材の硬化にも悪影響を与えます。

真夏(7月〜8月)も注意が必要です。

気温が35度を超える日が続くと、防水材の硬化が早すぎて適切な施工が困難になります。

また、作業員の安全面でも過酷な条件となります。

真冬(12月〜2月)は、気温が低すぎて防水材の硬化に時間がかかりすぎるため、品質に問題が生じる可能性があります。

特に朝露や結露の影響で、下地の状態が安定しないことが多いのです。

工事中の生活への影響と対策

防水工事期間中は、建物の利用者にとって様々な不便が生じることが避けられません。

しかし、事前に適切な対策を講じることで、これらの影響を最小限に抑えることが可能です。

騒音対策については、工事開始前に近隣住民への事前説明を行い、作業時間を平日の9時〜17時に限定することが一般的です。

特に既存防水層の撤去作業では大きな音が発生するため、最も騒音の少ない工法を選択することも重要な検討事項となります。

臭気対策では、ウレタン防水やアスファルト防水で特有の臭いが発生します。

換気の良い日を選んで作業を行い、周辺の窓を閉めていただくなどの協力をお願いすることになります。

屋上利用の制限として、工事期間中は安全上の理由から屋上への立ち入りが完全に禁止されます。

洗濯物を屋上で干している場合は、事前に代替場所を確保していただく必要があります。

駐車場の確保も重要な課題です。工事車両の駐車スペースが必要となるため、居住者の駐車場所に影響が出る可能性があります。

工事業者と事前に調整し、最適な駐車計画を立てることで、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。

これらの対策を総合的に検討し、建物利用者の理解と協力を得ながら進めることが、円滑な防水工事の実現につながります。

RC(鉄筋コンクリート)造陸屋根防水工事の施工手順

RC造建物の防水工事は、単純に防水材を塗るだけの作業ではありません。

建物の長期的な安全性を確保するため、一つひとつの工程を丁寧に行う必要があります。

適切な施工手順を理解することで、工事の品質を見極めることができるようになります。

事前調査と劣化診断

防水工事の成功は、徹底した事前調査から始まります。

表面的な問題だけでなく、見えない部分の劣化状況まで正確に把握することが、適切な工法選択と確実な施工の前提条件となります。

目視調査では、防水層の表面状態を詳細にチェックします。

ひび割れ、膨れ、剥がれ、色あせなどの劣化症状を記録し、その範囲と程度を評価します。

特に排水ドレン周辺や立ち上がり部分は、水が溜まりやすく劣化が進行しやすいため、重点的に調査を行います。

打診調査は、金属ハンマーで防水層を軽く叩き、音の違いによって下地との密着状況を確認する手法です。

健全な部分は低く詰まった音がしますが、浮きや剥離がある部分は高く響く音がします。

この調査により、見た目には問題がない部分でも隠れた劣化を発見することができます。

赤外線サーモグラフィー調査は、より高度な診断手法です。

防水層内部の水分分布を視覚化することで、雨水の浸入経路や湿潤範囲を特定できます。

これにより、部分補修で済む範囲と全面改修が必要な範囲を正確に判断することが可能になります。

これらの調査結果を総合して、建物の現状を正確に把握し、最適な工法と施工範囲を決定します。

この段階での判断が工事の成否を大きく左右するため、経験豊富な専門家による診断が不可欠です。

既存防水層の撤去と下地処理

適切な防水性能を確保するためには、既存防水層の完全な撤去と下地の入念な処理が欠かせません。

この工程を軽視すると、新しい防水層がどんなに高品質でも、期待される性能を発揮できなくなってしまいます。

既存防水層の撤去では、まず撤去範囲を明確に区分し、安全な作業環境を確保します。

ウレタン防水の場合は専用の剥離剤を使用し、シート防水では慎重に剥がしていきます。

アスファルト防水は最も撤去が困難で、専用の機械を使用した切削作業が必要となります。

撤去作業では、下地のコンクリートを傷つけないよう細心の注意を払います。

コンクリートに損傷を与えると、その補修に時間と費用がかかるだけでなく、防水性能にも悪影響を与えるためです。

下地処理は、防水工事の中で最も重要な工程の一つです。

まず、撤去作業で生じた粉塵や残留物を高圧洗浄で完全に除去します。

その後、下地コンクリートの状態を詳細に点検し、必要に応じて補修を行います。

ひび割れがある場合は、その幅と深さに応じて適切な補修方法を選択します。

髪の毛程度の細いひび割れ(ヘアクラック)であれば、浸透性の高い樹脂を注入して処理します。

より大きなひび割れの場合は、Uカットやシール材充填などの本格的な補修が必要となります。

下地の勾配も重要なチェックポイントです。

水溜まりができやすい箇所では、モルタルで勾配を修正し、適切な排水ができるよう調整します。

この勾配調整を怠ると、防水層に常時水圧がかかり、早期劣化の原因となります。

防水層の施工から完成まで

下地処理が完了したら、いよいよ新しい防水層の施工に移ります。

この段階では、選択した工法に応じた専門的な技術と、品質管理への細心の注意が求められます。

プライマー処理から始まります。これは防水材と下地との密着性を高めるための重要な工程です。

下地の材質や状態に応じて最適なプライマーを選択し、ムラなく均一に塗布します。プライマーが完全に乾燥するまで待つことが、その後の工程の品質を左右します。

防水材の施工では、工法に応じた専門技術が発揮されます。

ウレタン防水の場合は、指定された厚みになるよう複数回に分けて塗布します。

1回の塗布量が多すぎると、内部の硬化が不完全になり、品質に問題が生じる可能性があります。

シート防水では、シートの継ぎ目処理が最も重要な工程となります。

熱風溶接や接着剤を使用して確実に接合し、水の浸入経路を完全に遮断します。

この作業には高度な技術と経験が必要で、施工業者の技術力が仕上がりに直結します。

品質検査は各工程で実施されます。

防水層の厚み測定、密着性の確認、継ぎ目の気密性テストなど、様々な検査項目があります。

特に重要なのは散水試験で、実際に水を流して漏水がないことを確認します。

トップコート塗布で仕上げを行います。

これは防水層を紫外線や物理的な損傷から保護するための保護層です。美観の向上効果もあり、建物全体の外観品質を高めます。

最終検査と引き渡しでは、工事全体の品質を総合的にチェックし、問題がないことを確認して工事完了となります。

この時点で、メンテナンス方法や保証内容についても詳しく説明し、長期的な建物保全のためのアドバイスを提供します。

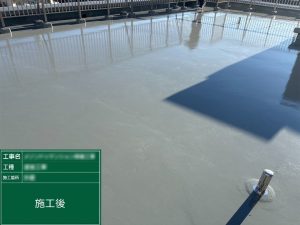

実録!新東亜工業の施工事例|8階建てビルの防水工事【企業様】

芝生の敷設を目的とした屋上緑化に先立ち、防水工事を行いたい——そんな法人様のご相談から始まった今回の工事。東京都台東区にある8階建てビルにて、既存のウッドデッキと植栽の撤去を含む防水工事を実施しました。企業様ならではの稟議・スケジュール調整にも柔軟に対応し、確実な施工をお届けした実例です。

ご相談内容

屋上緑化のため、事前の防水施工をご希望された法人様からのお問い合わせ。既存のウッドデッキや植栽の撤去も含めた施工をご希望され、他業者との調整も視野に入れたご提案が求められました。

お客様:屋上に芝生を敷きたいんですが、防水をしっかりやってからにしたくて…ウッドデッキも撤去お願いできますか?

担当者:はい、もちろん可能です。芝生施工業者様との整合性も確認のうえ、工法をご提案いたします。

工事の概要|工事金額と期間

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物種別 | 8階建て企業ビル |

| 所在地 | 東京都台東区 |

| 工事内容 | 屋上防水工事(通気緩衝工法)・ウッドデッキ等撤去 |

| 工法 | ウレタン通気緩衝工法・改修用ドレン設置・脱気筒設置 |

| その他特記事項 | 芝生設置業者との事前確認・稟議対応 |

工事金額:364万円

工期:13日間

現地調査で判明した劣化症状

現地調査の結果、ウッドデッキや植栽の撤去後に下地調整が必要な箇所が複数見つかりました。将来的な芝生設置に耐えうる防水性能確保のため、通気緩衝工法を採用。

担当者:芝生施工業者さんとも確認取りましたが、防水には影響ありません。

お客様:ありがとうございます。では、ウレタン通気緩衝工法でお願いします。

施工中のやり取りと配慮

ウッドデッキ・植栽の解体撤去から始まり、洗浄、下地処理、ドレンや脱気筒の設置、防水層の形成までスムーズに進行。工程ごとの進捗共有と、社長様を含めた中間検査も実施しました。

担当者:予定通り木曜日には完了しそうです。一緒に最終確認もお願いします。

お客様:綺麗に片付いていて安心しました。ありがとうございます。

引き渡し時のご感想

最終確認では、社長様も立ち会い、美観や機能性にご満足いただきました。今後のメンテナンス方法についても丁寧にご説明し、報告書類一式を後日郵送でお渡し。

お客様:さすがプロですね。花火大会も楽しめそうです(笑)

担当者:排水口は半年に1度の清掃をお願いします。今後ともよろしくお願いいたします。

本工事は、企業ビルにおける屋上防水工事という特性上、通常より多くの配慮が求められました。緑化計画や他業者との連携、法人内稟議フロー、近隣への対応など、多岐にわたる調整を丁寧に実施。施工面ではウレタン通気緩衝工法により、今後の芝生設置にも耐えうる高い防水性能を確保しました。

法人様のご要望に的確に応えることで、安心と信頼を構築した施工事例となりました。

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

まずはメール・お電話からご相談ください!

RC(鉄筋コンクリート)造防水のメンテナンス時期と劣化サイン

RC造建物の防水層は、どんなに優れた工法で施工されても、時間の経過とともに必ず劣化します。

重要なのは、劣化の初期段階でサインを見逃さず、適切なタイミングでメンテナンスを行うことです。

防水工事が必要になる劣化症状

防水層の劣化は段階的に進行するため、各段階の症状を正しく理解することで、最適なメンテナンス時期を判断することができます。

初期段階の劣化症状では、まず色あせやチョーキング(白い粉の発生)が現れます。

これは紫外線による表面の劣化で、防水性能にはまだ大きな影響はありませんが、トップコートの塗り替え時期が近づいているサインです。

この段階で適切なメンテナンスを行えば、比較的少ない費用で防水性能を維持することができます。

具体的には、トップコートの塗り替えで5〜10万円程度の費用で済みます。

中期段階の劣化症状として、細かなひび割れ(ヘアクラック)や部分的な膨れが発生します。

これらは防水層内部への水分浸入を示しており、放置すると急速に劣化が進行する可能性があります。

ヘアクラックは幅0.3mm未満の細いひび割れで、一見すると問題がないように見えますが、毛細管現象により水分が浸入します。

膨れは防水層と下地の間に水分や空気が入り込んだ状態で、その部分の防水性能は完全に失われています。

末期段階の劣化症状では、大きなひび割れや剥がれ、欠損が発生します。

この段階では、雨水が直接建物内部に浸入するリスクが非常に高く、緊急的な対策が必要です。

特に危険なのは、排水ドレン周辺や立ち上がり部分での劣化です。

これらの箇所は水が集中しやすく、一度問題が発生すると大量の雨水が短時間で建物内部に侵入する可能性があります。

築年数別メンテナンススケジュール

計画的なメンテナンスを実施するためには、築年数に応じた標準的なスケジュールを把握しておくことが重要です。

ただし、建物の使用状況や立地条件により、このスケジュールは調整が必要な場合があります。

築5〜7年:初回点検・トップコート塗り替え

この時期は、防水層本体にはまだ大きな問題は発生していませんが、表面保護層(トップコート)の劣化が始まります。

専門業者による詳細点検を受け、必要に応じてトップコートの塗り替えを行います。

費用相場は20〜40万円程度で、工期は2〜3日と短期間で済みます。

この時期のメンテナンスは予防的な意味合いが強く、長期的な建物保全には非常に効果的です。

築10〜12年:中間メンテナンス

防水層の劣化が本格化する時期です。

部分的な補修が必要になることが多く、場合によっては防水層の重ね塗りや部分的な張り替えが必要になります。

費用相場は50〜100万円程度で、工期は5〜10日程度を見込んでおく必要があります。

この時期のメンテナンスの質が、その後の建物寿命に大きく影響します。

築15〜20年:大規模改修

多くの防水工法がこの時期に耐用年数を迎えます。

全面的な防水層の更新が必要となることが一般的で、これは「大規模修繕工事」の主要項目となります。

費用相場は工法や面積により大きく異なりますが、中規模な建物で200〜500万円程度の投資が必要です。

工期も2〜4週間程度かかりますが、この工事により建物の資産価値を大幅に向上させることができます。

日常点検で確認すべきポイント

専門業者による定期点検に加えて、建物所有者や管理者が日常的に行える簡易点検も、早期発見には非常に効果的です。

雨上がりの水溜まりチェックは、最も重要な点検項目の一つです。

雨が止んで数時間経っても水が残っている箇所は、勾配不良や排水不良の可能性があります。

これらの箇所では防水層への負担が大きく、劣化が早期に進行する傾向があります。

排水ドレンの清掃と確認も重要です。

落ち葉やゴミが詰まると排水不良を起こし、屋上に水が溜まる原因となります。

月に1回程度は排水ドレン周辺を清掃し、水の流れが正常であることを確認しましょう。

目視による表面チェックでは、以下の点に注意して観察します。

- 色あせや変色の状況

- ひび割れの有無と大きさ

- 膨れや剥がれの発生箇所

- 異物の付着や損傷

これらの点検により異常を発見した場合は、写真を撮影して記録し、専門業者に相談することをお勧めします。

早期発見・早期対策により、大規模な修繕を避けることができる場合が多いのです。

防水工事雨漏れ・漏水対策|RC(鉄筋コンクリート)造の弱点克服法

RC造建物は堅牢な構造を持つ一方で、雨漏りが発生しやすい構造的な特徴も併せ持っています。

その弱点を理解し、適切な対策を講じることで、建物の長寿命化と快適な居住環境の維持が可能になります。

RC造で雨漏りが発生しやすい箇所

RC造建物における雨漏りは、特定の箇所に集中して発生する傾向があります。

これらの「雨漏りホットスポット」を重点的に対策することで、効率的な予防が可能になります。

屋上と最上階の境界部分(パラペット)は、最も雨漏りが発生しやすい箇所です。

パラペットは外壁と屋上防水層の接続部分で、異なる材料が接合されているため、温度変化による伸縮の違いでひび割れが生じやすくなります。

また、パラペットの内側(屋上側)は水が溜まりやすく、防水層への負担が大きい箇所でもあります。

雨水がパラペットを越えて外壁側に流れることもあり、外壁の汚れや劣化の原因にもなります。

屋上の排水ドレン周辺も要注意箇所です。

屋上のすべての雨水がこの部分に集中するため、防水層にかかる水圧が最も高くなります。

また、ドレン本体と防水層の接合部分は、施工が困難で品質にバラつきが生じやすい箇所でもあります。

設備配管の貫通部分では、配管と防水層の隙間から雨水が浸入することがあります。

エアコンの室外機配管、アンテナ設置部分、避雷針の基礎部分など、屋上には多くの設備が設置されており、それぞれが潜在的な雨漏りリスクとなります。

外壁のひび割れも重要な注意点です。

RC造の外壁は経年変化によりひび割れが発生しやすく、特に窓周辺やバルコニー接続部分では構造的な負荷がかかりやすいため、ひび割れが生じる可能性が高くなります。

緊急時の応急処置方法

雨漏りを発見した場合、専門業者に連絡するまでの間に適切な応急処置を行うことで、被害の拡大を防ぐことができます。

ただし、これらは一時的な措置であり、根本的な解決には専門的な修繕が必要です。

室内での応急処置では、まず漏水箇所の下にバケツやタオルを置いて、水受けを設置します。

床への水の拡散を防ぐため、バケツの周囲にもタオルや新聞紙を敷き詰めます。

漏水量が多い場合は、ビニールシートを使って水の流れを制御し、排水しやすい場所に誘導します。

電気設備への浸水を防ぐため、漏水箇所近くのコンセントは使用を停止し、必要に応じてブレーカーを落とします。

屋上での応急処置は、安全を最優先に行います。雨天時の屋上作業は非常に危険なため、可能な限り雨が止んでから行うようにします。

防水層の明らかな破損箇所には、防水テープやブルーシートを使用して一時的に雨水の浸入を防ぎます。

ただし、これらの材料は強風で飛散する可能性があるため、重しを使って確実に固定します。

排水ドレンの詰まりが原因と思われる場合は、安全な範囲でゴミや落ち葉を除去します。

ただし、無理に異物を押し込むと排水管の詰まりが悪化することがあるため、注意が必要です。

根本的な解決策と予防法

応急処置はあくまで一時的な対策であり、雨漏りの根本的な解決には専門的な診断と適切な修繕が不可欠です。

専門的な雨漏り調査では、目視調査に加えて赤外線サーモグラフィーや散水調査などの高度な技術を使用して、雨水の浸入経路を特定します。

RC造建物では、雨水の浸入箇所と室内への漏水箇所が大きく異なることが多いため、この調査が非常に重要です。

浸入した雨水がコンクリート内部を通って離れた場所から漏れ出すことも珍しくなく、表面的な補修だけでは解決しない場合があります。

構造的な対策では、雨漏りの原因となっている構造的な問題を根本から解決します。

パラペット部分では、適切な水切り板金の設置や、防水層の立ち上がり高さの見直しを行います。

排水ドレン周辺では、ドレン本体の交換や周辺防水層の全面的な更新を行い、確実な防水性能を確保します。

設備配管の貫通部分では、専用のシール材や防水テープを使用して、隙間を完全に封鎖します。

予防的メンテナンスの実施により、雨漏りの発生を未然に防ぐことができます。

定期的な防水層の点検、排水設備の清掃、外壁ひび割れの早期補修など、計画的なメンテナンスが最も効果的な雨漏り対策となります。

特に重要なのは、小さな問題を見逃さず、早期に対処することです。

初期段階での対処は費用も少なく済み、建物への影響も最小限に抑えることができます。

RC(鉄筋コンクリート)防水補修工事を依頼する業者選びのポイント

RC造建物の防水工事は高度な専門性を要求される分野であり、業者選びの良し悪しが工事の品質と建物の将来を左右します。

適切な業者を選ぶことで、長期にわたって安心できる防水性能を確保することができます。

信頼できる防水業者の見極め方

優良な防水業者を見極めるためには、技術力、実績、対応力の3つの観点から総合的に評価することが重要です。

単純に価格の安さだけで判断すると、後々大きな問題に発展することがあります。

技術力の確認では、まず保有資格をチェックします。

防水工事に関する国家資格である「防水施工技能士」や「建築施工管理技士」を持つ技術者が在籍している業者は、一定レベル以上の技術力を有していると判断できます。

また、メーカー認定施工店であることも重要なポイントです。

主要な防水材メーカーは、技術研修を受けて一定の基準をクリアした業者のみを認定施工店として登録しており、これは技術力の客観的な証明となります。

実績の評価では、RC造建物での施工実績を重視します。

木造住宅の防水経験が豊富でも、RC造建物特有の問題に対する知識と経験がなければ、適切な施工は期待できません。

施工実績を確認する際は、同規模・同用途の建物での実績があるかを確認します。

また、施工事例の写真や施工前後の状況説明を求めることで、業者の技術力と丁寧さを判断することができます。

対応力の確認では、初回相談時の対応を注意深く観察します。

専門用語を多用せず、建物所有者の立場に立って分かりやすく説明してくれる業者は信頼できる可能性が高いです。

また、現地調査を無料で実施し、詳細な調査報告書を提供してくれる業者は、仕事に対する真摯な姿勢を持っていると評価できます。

見積もり比較時の注意点

防水工事の見積もりは、単純な金額比較だけでは適切な判断ができません。

見積書の内容を詳細に分析し、隠れたコストや品質の違いを見極めることが重要です。

見積書の詳細度をまず確認します。

優良業者の見積書は、使用材料のメーカー名・品番、施工面積の算出根拠、各工程の人工数などが明確に記載されています。

一方、「防水工事一式」のような曖昧な記載が多い見積書は、後からの追加費用発生リスクが高く、避けるべきです。

使用材料の品質も重要な比較ポイントです。

同じウレタン防水でも、使用する材料のグレードにより性能と価格が大きく異なります。

安価な見積もりの場合、低品質な材料を使用している可能性があるため、材料仕様を詳しく確認する必要があります。

工事範囲の確認では、見積もりに含まれている作業内容と、含まれていない作業内容を明確にします。

特に以下の項目は、業者により見積もりに含める/含めないが分かれるポイントです。

- 既存防水層の撤去・処分費

- 足場設置費用

- 下地補修費用

- 清掃・養生費用

- 工事車両の駐車場代

これらの費用が見積もりに含まれていない場合、後から追加請求される可能性があります。

保証内容の比較も見落としてはいけません。

工事保証の期間と内容、保証書の発行有無、保証期間中の点検サービスの有無など、アフターサービスの充実度も業者選択の重要な要素です。

工事後の保証とアフターサービス

防水工事は完成後のアフターサービスが品質維持に大きく影響するため、保証内容とアフターサービス体制を事前に確認することが不可欠です。

工事保証の内容では、保証期間と保証範囲を明確にします。

一般的な防水工事の保証期間は5〜10年ですが、使用材料や施工方法により異なります。

また、保証の対象が「材料のみ」なのか「工事全体」なのかも重要なポイントです。

材料保証のみの場合、施工不良による問題は保証対象外となることがあるため、工事保証を提供する業者を選ぶことをお勧めします。

定期点検サービスを提供している業者は、工事後の品質維持に対する責任感が高いと評価できます。

年1回程度の無料点検により、小さな問題を早期発見・対処することで、大きなトラブルを予防することができます。

緊急対応体制も確認しておきたいポイントです。万が一の雨漏り発生時に、迅速に対応してくれる体制があるかどうかは、安心感に大きく影響します。

メンテナンス計画の提案をしてくれる業者は、長期的な建物保全を考えている証拠です。

トップコートの塗り替え時期や、次回の大規模修繕の目安時期などを明示してくれる業者を選ぶことで、計画的な建物管理が可能になります。

これらの要素を総合的に評価し、価格だけでなく総合的な価値を提供してくれる業者を選択することが、長期的な満足度の向上につながります。

RC(鉄筋コンクリート)防水工事に関するよくある質問

RC造建物の防水工事を検討される際に、多くの方が共通して抱かれる疑問や不安があります。

ここでは、私が20年以上の防水工事経験の中で頻繁に受けた質問について、実践的な観点からお答えします。

Q.RC防水工事の耐用年数はどのくらいですか?

A.RC防水工事の耐用年数は使用する工法によって大きく異なり、適切なメンテナンスの実施有無も大きく影響します。

ウレタン防水の場合、密着工法で10〜12年、通気緩衝工法で12〜15年が一般的な耐用年数です。

ただし、5〜7年ごとにトップコートの塗り替えを行うことで、この期間を延長することが可能です。

シート防水(塩ビシート)は15〜20年の耐用年数を持ち、適切に施工された場合は20年以上の使用実績もあります。

アスファルト防水は最も耐久性が高く、20年以上の耐用年数を誇ります。

適切な施工と定期的な保護層の更新により、30年以上使用されている事例も珍しくありません。

ただし、これらの年数は理想的な条件下での目安であり、建物の立地条件(海に近い、交通量の多い道路沿いなど)や使用状況により変動します。

重要なのは、定期的な点検により劣化状況を把握し、適切なタイミングでメンテナンスを実施することです。

Q.防水工事中は建物を使用できますか?

A.防水工事期間中も基本的には建物の使用は可能ですが、いくつかの制約が生じることをご理解いただく必要があります。

最も大きな制約は、屋上への立ち入りが完全に禁止されることです。

工事期間中は安全上の理由から、関係者以外の屋上へのアクセスは一切できません。洗濯物を屋上で干されている場合は、事前に代替場所を確保していただく必要があります。

騒音についても考慮が必要です。既存防水層の撤去作業では、特に大きな音が発生します。

一般的には平日の9時〜17時の間で作業を行いますが、この時間帯は在宅勤務をされている方には影響が出る可能性があります。

臭気の問題もあります。ウレタン防水やアスファルト防水では特有の臭いが発生するため、工事期間中は窓を閉めていただくことをお願いする場合があります。

特に換気扇の使用も制限される場合があります。

駐車場への影響では、工事車両の駐車スペース確保のため、一時的に駐車場所の変更をお願いすることがあります。

事前に近隣の駐車場情報を調査し、代替駐車場をご案内することも可能です。

これらの制約を最小限に抑えるため、工事前に詳細な説明を行い、建物利用者の皆様のご理解とご協力をいただくことで、円滑な工事進行を図っています。

Q.既存の防水層を撤去せずに工事はできますか?

A.既存防水層の撤去を行わない「カバー工法」も選択肢の一つですが、建物の状況により適用できない場合があります。

カバー工法が適用できる条件として、既存防水層の劣化が軽微で、下地との密着が良好であることが前提となります。

大きな膨れや剥がれがある場合は、その上に新しい防水層を施工しても、同様の問題が再発する可能性が高いため、撤去が必要となります。

コスト面でのメリットは確かにあります。撤去作業がない分、工期の短縮と費用の削減が可能で、一般的に20〜30%程度のコスト削減効果があります。

また、撤去に伴う粉塵や騒音も発生しないため、建物利用者への影響も最小限に抑えられます。

しかし、デメリットも考慮する必要があります。

防水層が二重になることで屋上の重量が増加し、建物への負荷が大きくなります。

また、既存防水層の問題が隠れてしまうため、将来的に予期しないトラブルが発生するリスクもあります。

最も重要なのは、現地調査による適切な判断です。

既存防水層の種類、劣化状況、下地の状態などを総合的に評価し、カバー工法が適用可能かどうかを慎重に判断します。

不適切にカバー工法を適用すると、短期間での再施工が必要になり、結果的に高額な費用がかかることもあります。

Q.防水工事の費用を安く抑える方法はありますか?

A.防水工事の費用を適切に抑えるためには、複数のアプローチを組み合わせることが効果的です。

ただし、品質を犠牲にした安さは長期的には高コストになることを理解していただく必要があります。

施工時期の調整による費用削減は、最も実現しやすい方法の一つです。

防水工事の繁忙期(4〜5月、9〜10月)を避け、比較的需要の少ない時期(1〜2月、7〜8月)に工事を行うことで、10〜15%程度の費用削減が期待できます。

複数業者からの相見積もりは必須ですが、単純に安い業者を選ぶのではなく、見積もり内容を詳細に比較することが重要です。

使用材料のグレード、施工範囲、保証内容などを総合的に評価し、最もコストパフォーマンスに優れた提案を選択します。

工法の選択も費用に大きく影響します。

ウレタン防水は初期費用が安く済みますが、定期的なメンテナンスが必要です。

一方、アスファルト防水は初期費用は高めですが、長期的には最も経済的な選択となる場合があります。

建物の使用期間や予算計画に応じて最適な工法を選択することが重要です。

部分的な補修の検討も有効な選択肢です。

全面改修が必要と思われる場合でも、詳細な調査により部分補修で対応できる範囲があることがあります。

ただし、この判断は専門家による適切な診断が不可欠で、不適切な部分補修は後々の大きなトラブルの原因となります。

助成金や補助金の活用も検討する価値があります。

自治体によっては、建物の改修工事に対する助成制度を設けている場合があります。

また、省エネルギー効果のある防水材を使用する場合、国の補助金制度の対象となることもあります。

重要なことは、短期的な費用削減よりも長期的なコストパフォーマンスを重視することです。

適切な品質の工事を適正価格で実施することが、結果的に最も経済的な選択となります。

Q.雨漏りが発生した場合、すぐに防水工事が必要ですか?

A.雨漏りが発生した場合の対応は、その程度と原因により大きく異なりますが、まずは専門的な調査により適切な判断を行うことが重要です。

軽微な雨漏りの場合、まず応急処置を行い、雨漏りの拡大を防ぎます。

その上で、雨が止んだタイミングで専門業者による調査を実施し、原因を特定します。

小さなひび割れや部分的な防水層の損傷が原因の場合、部分補修で対応できることもあります。

この場合の修繕費用は5〜30万円程度で済むことが多く、工期も数日程度と短期間で完了します。

重要なのは、小さな問題を見逃さず、早期に対処することです。

中程度の雨漏りの場合、防水層の広範囲な劣化が原因となっていることが多く、部分的な補修では根本的な解決にならない可能性があります。

この段階では、詳細な調査により雨水の浸入経路を特定し、適切な修繕計画を立てる必要があります。

費用は50〜150万円程度で、工期は1〜2週間程度を要することが一般的です。ただし、この段階で適切な対策を講じることで、建物構造への深刻な影響を防ぐことができます。

深刻な雨漏りの場合、建物の構造体にまで影響が及んでいる可能性があり、緊急的な対策が必要です。

この段階では、雨漏り修理だけでなく、構造体の補修も含めた大規模な工事が必要になることがあります。

重要なポイントは、雨漏りの程度に関わらず、発見次第速やかに専門業者に相談することです。

自己判断による応急処置だけで放置すると、問題が深刻化し、最終的により高額な修繕費用が必要になることがあります。

また、雨漏り発生後は、再発防止のための根本的な対策が不可欠です。

一時的な補修だけでは、同様の問題が繰り返し発生する可能性が高いため、長期的な視点での防水計画を立てることが重要です。

まとめ|RC(鉄筋コンクリート)防水工事で建物の資産価値を守ろう

この記事を通じて、RC造建物の防水工事について包括的にお伝えしてまいりました。

防水工事は建物の生命線とも言える重要な工事であり、適切な知識と判断により、建物の長寿命化と資産価値の維持が実現できます。

- RC造建物は構造上、防水対策が不可欠

- 工法別の耐用年数と費用を理解し、長期的なコストパフォーマンスで判断する

- 築年数に応じた計画的なメンテナンススケジュールを立てる

- 劣化サインの早期発見により大規模修繕を回避できる

- 信頼できる業者選びが工事の成功を大きく左右する

- 適切な施工時期の選択で品質向上と費用削減が可能

- 工事後の定期点検とアフターサービスが長期的な安心につながる

これらのポイントを総合すると、RC防水工事の本質は「必要に迫られてから行う修繕」ではなく、「建物の価値を守るための戦略的投資」であることが分かります。

特に重要なのは、築10年を過ぎた建物では定期的な専門点検を受け、小さな劣化サインを見逃さないことです。

また、信頼できる専門業者との長期的なパートナーシップを築くことも大切です。

技術力と実績を兼ね備え、丁寧なアフターサービスを提供する業者を選択することで、建物の防水性能を長期にわたって維持することができます。

建物の防水に関するご不安やご質問がございましたら、遠慮なく専門業者にご相談ください。

早期の相談と行動が、建物の長寿命化と資産価値の維持を実現する最良の選択となるでしょう。