補修とは?改修・修繕・補修の意味との違いや工事内容について

2025/07/24

建物は年月とともに少しずつ劣化していきます。その中で重要なのが、状態に応じた「補修」や「修繕」、そして必要に応じた「改修」工事です。しかし、これらの言葉の違いは曖昧になりやすく、現場でも混同されがちです。

この記事では、「補修とは何か?」を起点に、修繕や改修との違いや、それぞれの工事内容、そしてマンションで実施される大規模修繕との関係まで詳しく解説します。さらに、住宅やビルの維持管理において、これらの工事がどのように役立ち、どのように選択されるべきかについても解説します。

建物のメンテナンスを検討している方や、管理組合での議論に向けて基礎知識を身につけたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

補修工事とは?意味と代表的な工事内容

補修工事とは、老朽化や損傷によって劣化した箇所を修理し、元の状態へ回復させることを目的とした工事です。主に外観の美観維持や軽微な機能回復を中心に行われるケースが多く、定期的な点検とあわせて実施されます。

補修の基本的な考え方は「壊れたものを元通りにする」ことですが、これは単に見た目を整えるだけではなく、機能を保ち、劣化の進行を防ぐという意味でも非常に重要です。

よくある補修工事の例

- ひび割れや欠損の補修:モルタルやパテを用いて、壁や床、天井などのひび割れを埋める。

- 塗装の塗り直し:色褪せやチョーキング(白化)現象が起きた外壁などの再塗装。

- 防水処理:屋上やバルコニーのシーリング補修や防水塗料の塗り直し。

- 小規模な設備交換:水栓金具や電気設備などの交換や修理。

補修工事は、部分的かつ比較的短期間で完了する内容が多く、建物の資産価値維持と寿命延長に大きく貢献します。また、放置しておくと大きなトラブルにつながるような小さな不具合を、早期に解消する役割も担っています。

修繕とは?補修との違いを明確に理解する

「修繕工事」とは、建物や設備の破損・故障に対して修理を行い、本来の機能や状態に戻すことを目的とした工事です。

補修と似ていますが、修繕はより機能の回復・安全性の確保に主眼を置く点が異なります。たとえば、外壁のひび割れを見た目だけ整えるのが補修であるならば、そこに内部の漏水調査や鉄筋の腐食対策を伴うのが修繕です。

補修と修繕の違いまとめ

| 用語 | 主な目的 | 工事内容の特徴 |

|---|---|---|

| 補修 | 美観・劣化箇所の回復 | 見た目や部分補強が中心 |

| 修繕 | 機能回復・安全確保 | 故障や劣化部分の修理対応 |

修繕工事は、建物の性能や安全性を担保するためにも定期的な点検とセットで考えるべき作業です。管理組合などでは、長期修繕計画に基づいて修繕内容や実施時期を検討することが一般的です。

改修とは?機能改善や性能向上を伴う工事

「改修」は単なる補修・修繕にとどまらず、建物の性能向上や機能改善を含んだ大規模な工事です。経年劣化の回復に加え、設備の更新や省エネ対応、バリアフリー化などが含まれます。

改修は建物の「価値を高める」ことを目的としているため、単なる修理とは異なり、将来的な資産価値の向上や、入居者満足度の向上に直結する工事です。

代表的な改修内容

- 建物の耐震補強

- エレベーターや配管などの設備更新

- 断熱性能や遮音性能の改善

- バリアフリー化(段差の解消、手すり設置など)

- 外構やエントランスのグレードアップ

特にマンションでは、築年数が経つと設備更新のタイミングが訪れます。その際に改修を取り入れることで、時代に合った機能性を備えた建物に生まれ変わらせることができます。

「改良」とは?改修との違いと広い意味での改善

「改良」は、主に使用性・利便性・快適性の向上を目的とした工事で、設備の増設やレイアウト変更などを含みます。改修よりも幅広い意味を持ち、「ユーザー視点の使いやすさ改善」に重点があるのが特徴です。

たとえば、洗面所に収納を追加する、照明の配置を変える、窓を断熱サッシに取り替えるなど、居住者の利便性向上を主眼とした工事が改良にあたります。

また、建築基準法の改正に対応するための措置や、ライフスタイルの変化に合わせた空間づくりなども、広い意味では改良に分類されることがあります。

マンションの大規模修繕と補修・改修の関係

マンションでは12~15年ごとに「大規模修繕工事」が実施されることが一般的です。これは、共用部分を中心に建物全体の補修・修繕・改修を計画的に行うもので、以下の目的があります。

- 建物の耐久性・安全性の確保

- 居住性の向上

- 資産価値の維持

大規模修繕で行われる主な工事

| 工事区分 | 主な内容 |

|---|---|

| 躯体補修工事 | 外壁のひび割れ・鉄筋露出の修復、防水層の再施工 |

| 設備更新工事 | 給排水管、エレベーター、照明などの交換・改修 |

| 外構・共用部分工事 | 階段・廊下・バルコニーなどの床材や手すりの交換 |

長期修繕計画に基づいて修繕項目を抽出し、数年に一度の周期で大規模な工事を行います。近年では、工事費用の高騰や人手不足により、より効率的な工事スケジュールの立案が求められています。

また、居住者の合意形成も重要で、工事前には説明会やアンケートを通じて意見を取り入れながら計画を進めるのが一般的です。

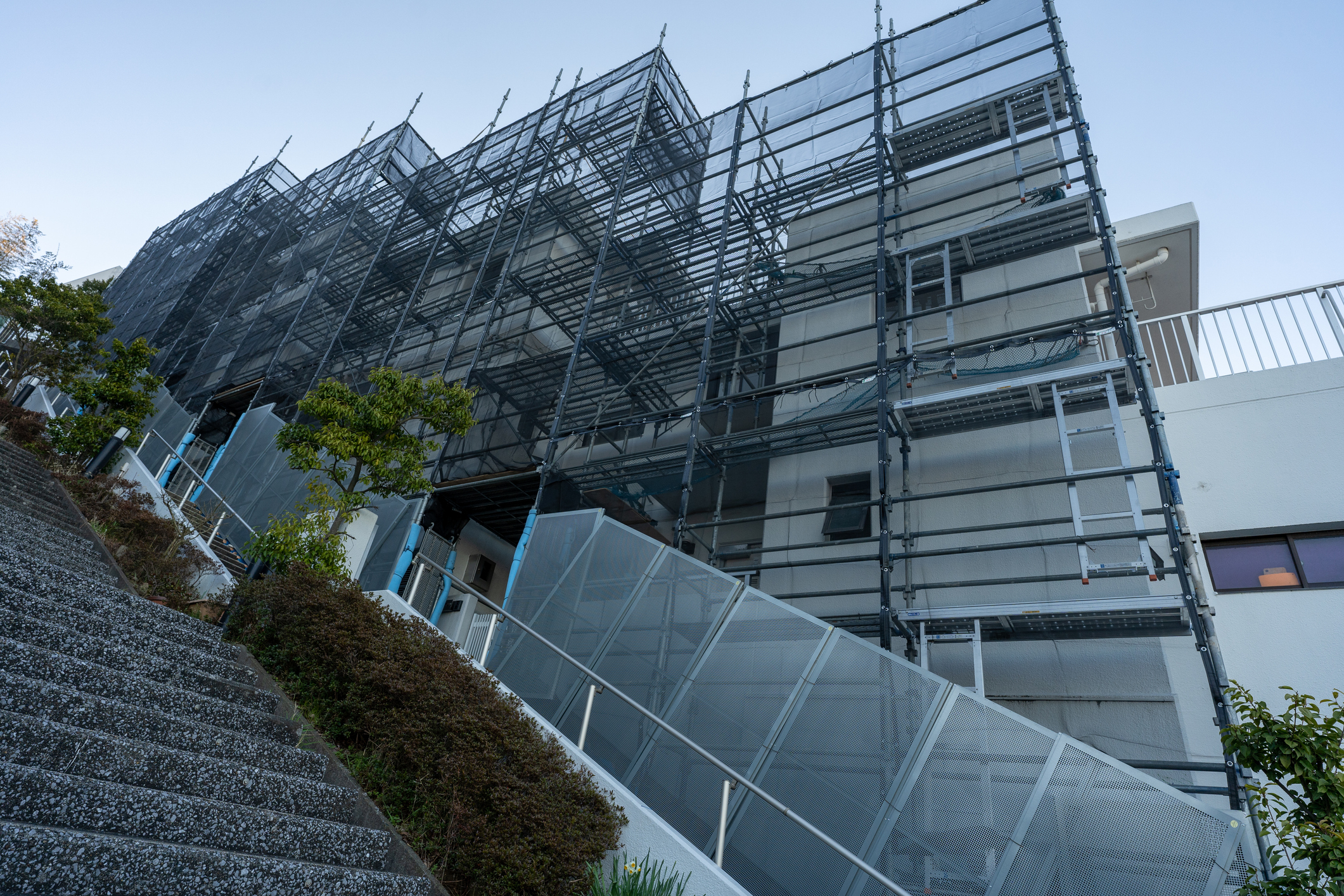

新東亜工業の施工事例|13階建てマンションの大規模修繕工事

東京都内にある13階建てワンオーナーマンションにて、新東亜工業が実施した大規模修繕工事の事例をご紹介します。

外壁タイルやシーリング、屋上防水など複数の劣化箇所を総合的に改修し、建物の資産価値を回復しました。

工事概要【工事金額・期間】

工事金額:6,098万円/工期:約5か月間(足場設置〜引き渡しまで)

屋上防水・外壁タイル補修・シーリング打ち替えを中心に、建物全体をバランスよく修繕。

建物全体にわたる一貫した施工により、見た目と性能の両立を実現しました。

ご相談内容・お問い合わせ内容

長年手を入れていなかったマンションの修繕を検討し始めたオーナー様から、初回のご相談をいただいたのがスタートでした。

オーナー様「タイルの剥がれや屋上の汚れが気になっていて…」

担当者「まずは図面を拝見して、現地調査で状態を見ていきましょう」

築20年以上が経過し、目視でも劣化が感じられるように。

最初は「少し気になる」という段階でしたが、調査を通じて複数の問題が明らかになっていきます。

調査で明らかになった劣化状況

現地での打診調査や目視検査によって、建物の各所に進行した劣化が確認されました。

オーナー様も驚かれるほどの症状が浮き彫りに。

屋上防水の劣化

既存の通気緩衝工法によるウレタン防水は、広範囲に劣化や膨れが生じていました。

オーナー様「花火の時期には屋上に上るんです。きれいになると嬉しいな」

現地調査員「眺望も大事ですね。美観にも配慮して施工いたします」

外壁タイルの浮き・剥離

浮きタイルが多数見つかり、剥離の危険性も。

劣化の進行度に応じて、張替えと樹脂注入を使い分けました。

担当者「打診調査で見えない内部の浮きも確認しました。対応が必要です」

シーリングの硬化不良

シーリング材は硬化しきって弾性を失い、手作業での撤去が必要なほどでした。

現場職人「カッターが入らないくらい硬くなってます。全部打ち替えですね」

オーナー様「そこまで傷んでたとは…早めにお願いしてよかったです」

工事の流れと透明な対応

調査結果をもとに明確な見積書と診断書を作成。

オーナー様に工程を丁寧に説明し、工事中も報告を徹底しました。

診断報告と見積提示

写真付きの診断報告書と、内訳を明記した見積書を提出。

工事内容をわかりやすく共有しました。

オーナー様「写真があると素人でもわかりやすいですね」

担当者「透明性を重視していますので、何でもご質問ください」

工事の実施(足場~防水まで)

工程は足場設置から高圧洗浄、下地補修、シーリング、塗装、屋上防水まで。

報告写真とともに進捗共有を行いました。

担当者「毎週の報告で進捗をご確認いただけます」

オーナー様「離れてても工事の様子がわかって安心できました」

工事完了後のオーナー様の声

見た目だけでなく機能性も向上した建物に、オーナー様からは満足の声が寄せられました。

オーナー様「すっかりきれいになりましたね。やってよかったです」

担当者「大切な資産を守るお手伝いができて光栄です」

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

マンション補修・改修でよくある質問

Q1. 「補修」と「修繕」の違いは何ですか?

A. 補修は主に見た目や部分的な劣化箇所の修復を目的とし、応急処置や外観維持が中心です。一方で修繕は、機能の回復や安全性の確保を目的としており、より構造的・機能的な対応を伴います。

Q2. 「改修」と「改良」はどう違うのでしょうか?

A. 改修は主に建物の性能向上や設備更新などを通じた改善を意味します。これに対し、改良はより幅広い意味を持ち、使い勝手や快適性を向上させるための追加的な工事やレイアウト変更などを含みます。

Q3. 大規模修繕のタイミングはどう判断すれば良いですか?

A. 一般的にマンションの大規模修繕は築12~15年ごとに実施されます。判断基準としては、長期修繕計画に基づく年数経過、外壁や屋上の劣化状況、設備の更新時期などが挙げられます。専門業者による診断が有効です。

Q4. 補修や修繕を放置するとどうなりますか?

A. 放置すると、軽微な劣化が進行し、大規模な構造損傷や漏水、カビの発生、安全性の低下など深刻な問題に発展する恐れがあります。結果として、工事費用も高額化します。

Q5. 費用を抑えて修繕・改修を進める方法はありますか?

A. 相見積もりの取得、助成金や補助金の活用、工事項目の優先順位付けなどが効果的です。中長期的な視点で資金計画を立て、無理のない修繕を段階的に実施するのがポイントです。

まとめ|それぞれの工事の違いを知り、適切な対応を

建物の維持管理では、劣化や故障の内容に応じて「補修」「修繕」「改修」「改良」を使い分けることが重要です。

- 補修:外観や軽微な劣化部分の修復

- 修繕:機能回復や安全性確保を目的とした修理

- 改修:設備の更新や性能向上を伴う工事

- 改良:利便性や快適性を高める改善策

これらの用語を正しく理解し、状況に応じた最適な工事を選択することで、不要な出費や後のトラブルを未然に防ぐことができます。特にマンション管理では、計画的な維持管理が建物の寿命を延ばすカギとなります。

専門業者と連携して、現状把握から見積もり、工事計画、施工後のフォローアップまで一貫して相談できる体制を整えることが、建物資産を守る第一歩です。