ウレタン防水の部分補修工事の費用相場や注意点について詳しく解説

2025/07/24

建物の屋上やバルコニーなどに多く採用されているウレタン防水は、柔軟性と密着性に優れた防水工法として広く知られています。しかし、長年の使用や自然環境の影響により、局所的な不具合が生じるケースも少なくありません。そのようなときに活用できるのが「部分補修」です。全体をやり直す大規模な工事とは異なり、劣化や損傷がある部分だけをピンポイントで修復することで、コストと時間の両面で効率的な修繕が可能になります。

この記事では、ウレタン防水の部分補修に関する基礎的な知識から、具体的な施工の手順、費用の目安、注意点までを幅広く解説していきます。また、部分補修が適している具体的な症状や、どのようなケースでは全体補修を検討すべきかについても詳しく紹介します。防水工事を検討している方や、すでに劣化が見られる箇所がある方にとって、判断材料として役立つ内容を網羅的にお届けします。

目次

ウレタン防水の部分補修が必要な症状と劣化のサイン

ウレタン防水における部分補修は、発生している不具合が限定的である場合に効果的な方法です。防水層全体の機能が維持されている状態であれば、早期に補修を施すことで、雨漏りや構造材への影響を最小限に抑えることができます。以下では、部分補修が適している代表的な劣化症状を具体的に見ていきましょう。

ひび割れ・ピンホールが発生している

経年による乾燥収縮や地震、風圧などによって、ウレタン防水層の表面に小さなひび割れやピンホールが生じることがあります。これらの損傷は一見目立たない場合もありますが、防水性が損なわれているサインであり、早急な対処が必要です。軽度であれば部分的にウレタン樹脂を再塗布するだけで、十分な防水効果を取り戻すことが可能です。

防水層の浮き・膨れが局所的に見られる

内部に水分や空気が侵入することで、防水層が膨らんだり浮き上がったりすることがあります。特に、夏場の高温や湿気の多い環境では、膨れが進行しやすくなります。このような現象が一部の限られた範囲にとどまっている場合、該当部分を切り取り・再施工することで問題を解決できます。膨れを放置すると広範囲に劣化が波及する可能性もあるため、早期発見と対処が重要です。

排水口まわりや取り合い部の破損

排水口や立ち上がり、パラペットの取り合い部などは、特に水の流れが集中しやすく、負荷のかかりやすいポイントです。そのため、剥がれや割れ、接着不良などが生じやすくなります。こうした部分の補修には、丁寧な下地処理と確実な防水材の充填が求められます。施工時の細やかな作業が品質に直結するため、信頼できる業者選びが重要です。

トップコートの色褪せ・剥がれ

ウレタン防水層の保護層であるトップコートは、紫外線や雨風、気温の変化によって次第に劣化します。色あせや表面の粉状化、部分的な剥離が見られたら、機能低下の前兆です。防水層自体に問題がなくても、トップコートの再塗布によって保護効果を回復できるため、定期的なチェックと補修が推奨されます。

ウレタン防水の部分補修の手順と施工方法

部分補修は、劣化が限定された範囲で済んでいる場合に、最小限の工事で済ませることができる合理的な手段です。ただし、補修の品質は施工方法と作業手順に大きく左右されるため、以下のような工程を確実に実施することが求められます。

劣化部位の確認と現地調査

まず行うべきは、現地での劣化部位の調査です。施工業者は劣化状況や水の侵入経路を調べ、補修が適しているかを判断します。この際、目視だけでなく打診や水張り試験を行う場合もあります。写真付きの調査報告書を提出してくれる業者であれば、状況の可視化も可能で安心です。

清掃・ケレン作業による下地処理

劣化箇所の表面に付着したゴミや砂ぼこり、既存の防水層の浮き部分などをしっかり除去します。ケレン作業は、補修材の密着性を左右する重要な工程です。工具を使って既存層を削り取り、表面を平滑にすることで、補修後の剥離や不具合の発生を防ぎます。

プライマー塗布と下地の強化

清掃・ケレンが終わったら、専用のプライマーを塗布します。これはウレタン樹脂と下地の密着性を高めるための処理です。プライマーの塗布量や乾燥時間は、使用する製品と環境条件によって変わるため、経験豊富な職人の判断が求められます。しっかりと乾燥させることが、次の工程につながる品質確保の鍵です。

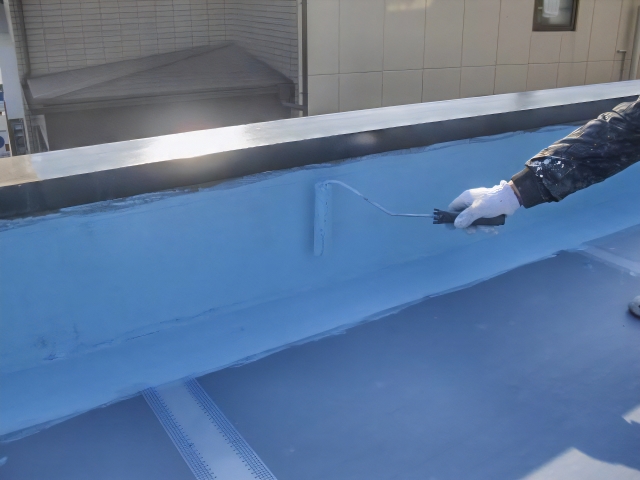

ウレタン樹脂の塗布(複層施工)

プライマーが十分に乾燥した後、ウレタン樹脂を1層目、2層目と重ね塗りしていきます。均一な厚みを持たせるためには、ヘラやローラーを使って丁寧に作業を行う必要があります。ウレタン防水材は液状のため、複雑な形状にも対応できるのが強みですが、その反面、厚みが不均一になると弱点になることもあるため注意が必要です。

トップコートで最終仕上げ

最後に、仕上げとしてトップコートを塗布します。これにより、防水層を紫外線や熱、摩耗から守ることができます。トップコートには遮熱タイプや耐久性に優れた製品などさまざまな種類があり、使用場所や目的に応じて選定されます。色調も選べるため、景観との調和を図ることも可能です。

ウレタン防水の部分補修にかかる費用と工期の目安

ウレタン防水の部分補修は、建物の劣化箇所を最小限の範囲で修復できるため、全体改修と比較して費用面・施工期間の両面で優れているという特徴があります。しかし、実際の費用や所要時間は、建物の構造や劣化の程度、補修箇所の条件などによって大きく変動します。ここでは、ウレタン防水の部分補修を検討する際に知っておきたい費用の相場と施工日数の目安、さらにはコストに影響を及ぼす主な要因について詳しくご紹介します。

補修面積別の費用相場

ウレタン防水の部分補修は、補修範囲が限定されている分、低コストで済むケースが多いです。標準的な相場としては、1平米あたり8,000円〜15,000円前後ですが、施工内容や材料のグレード、現場の状況によってはこの範囲を超えることもあります。以下は代表的なケース別の費用目安です。

| 補修面積 | 費用目安(税別) |

|---|---|

| 〜5平米 | 約4万〜7万円 |

| 〜10平米 | 約8万〜13万円 |

| 〜20平米 | 約15万〜25万円 |

| 20平米以上 | 状況に応じて要見積もり |

これらの価格には、材料費・施工費・諸経費などが含まれることが多いですが、足場の設置や特殊な補修材を使用する場合は、別途追加費用が発生することがあります。また、部分補修でも防水層の劣化が重度の場合には、範囲が拡大することで費用も増加するため、現地調査での見極めが非常に重要です。

工期の目安:半日〜3日程度

施工範囲が狭い部分補修では、基本的に短期間で作業が完了します。軽微なトップコートの再塗布であれば半日〜1日、下地処理を含む場合は2〜3日程度が一般的な工期です。多くのケースでは居住者が引っ越しや長期不在の必要はなく、日常生活への影響を最小限にとどめられます。

ただし、工期に影響を与える要因も複数あります。

- 補修範囲が思ったより広がった場合

- 天候不良による作業中断(特に屋上施工)

- 下地の乾燥・硬化時間が必要な場合

- 施工環境が高所・狭小スペースである場合

これらのリスクを考慮し、予備日を含めた工程計画を組むことでトラブルを未然に防ぐことが可能です。工事前には、施工業者と綿密なスケジュール確認を行うことをおすすめします。

コストを左右する主な要因

費用を見積もる際には、単純な面積計算だけでなく、以下のような要素も大きく関わってきます。

- 劣化の程度と補修方法:下地が劣化している場合には、その補強や下地調整が必要となるため、作業工数が増加します。

- 施工場所の高さや安全対策:屋上や高所での作業には、安全対策や足場設置の費用が追加されることがあります。

- 材料の種類とグレード:遮熱機能付きのトップコートや、高耐久性のウレタン樹脂を選んだ場合は、材料費が上昇します。

- 施工面積の規模:小規模な工事ほど単価が割高になる傾向があるため、最低工事金額が設定されていることもあります。

工事の品質と価格のバランスを確認するためには、複数の業者から相見積もりを取り、施工内容や金額の根拠を比較することが大切です。

ウレタン防水の部分補修では対応できないケースとは?

ウレタン防水の部分補修は便利な手法ですが、すべての劣化症状に対応できるわけではありません。特に劣化が進行している建物や、構造的な問題がある場合には、部分的な修繕では不十分となる可能性があります。ここでは、部分補修では対応が難しい代表的なケースを詳しく見ていきましょう。

防水層の劣化が広範囲に及んでいる

防水層の膨れや剥がれが複数箇所に見られる場合や、防水層全体に渡って著しい劣化が進んでいるケースでは、局所的な補修では根本的な解決に至らない可能性が高くなります。部分補修を繰り返すことで費用が積み重なり、最終的に全体改修を行うよりも高くついてしまうこともあります。

このようなケースでは、長期的な視点に立ち、防水層全体を新設し直すことが、建物の保全と資産価値維持のために最善の選択となるでしょう。

築年数が経過し、防水材の寿命が近い場合

ウレタン防水の耐用年数は、10年から12年程度が一般的とされています。築10年を超えている建物で、過去に防水メンテナンスが行われていない場合、防水層全体の劣化が進んでいる可能性があります。表面的には部分的な劣化に見えても、内部まで深く劣化していることもあるため、専門業者による徹底的な調査が必要です。

劣化が進んでいれば、部分補修では再発リスクが高くなり、かえって二度手間になることも。防水層の寿命が近づいている場合は、全面改修を視野に入れて検討するのが得策です。

構造部にまで劣化が及んでいるケース

防水層だけでなく、その下のコンクリートやモルタルなど、構造体にも劣化が進行している場合は、表面的な補修では対応が困難です。具体的には、以下のような症状がある場合が該当します。

- コンクリートにクラックや鉄筋露出がある

- モルタル層が浮いている、剥がれている

- 雨漏りが頻発している

このような状態では、防水層の再施工だけでなく、構造的な補強・補修を含む工事が必要になります。事前に赤外線カメラや打診調査などを用いて、内部の劣化度合いを正確に把握することが重要です。

実録!新東亜工業の施工事例|3階建てマンションの屋上防水工事

築38年の3階建てRC造マンションにて、屋上の防水工事をご依頼いただいた事例をご紹介します。

「屋上の防水塗装が剥がれてきて不安…」「ベランダや排水溝も気になる箇所がある」

そんな不安を抱えたお客様からメールにてお問い合わせをいただき、現地調査・見積・契約・施工・引き渡しまでを実際のやり取りと共にご紹介します。

途中で工法の変更が発生した点も含め、リアルな工事の流れがわかる内容です。

ご相談内容

屋上やベランダの防水劣化、排水溝の錆、駐輪場のライン引きについてもご相談がありました。

お客様はメールでのやりとりを希望されており、現地調査と見積が無料であることを案内することで安心感を提供できました。

お客様:屋上やベランダの防水塗装が剥がれているようなので見積をお願いします。

通路の排水溝の金属蓋の交換もお願いしたいです。担当者:現地調査・御見積は無料で行っておりますのでご安心ください。

お客様:12月12日 14時でお願いできますか? ついでに天窓と屋根の調査もお願いします。

工事の概要|工事金額と期間

屋上防水工事 施工前

屋上防水工事 施工後

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物種別 | 3階建てマンション(RC造) |

| 所在地 | 東京都(詳細非公開) |

| 工事内容 | 屋上・塔屋・庇の防水工事、排水溝蓋交換、駐輪場ライン引き |

| 工法 | 通気緩衝工法(当初は密着工法予定) |

| その他特記事項 | 天窓・廊下清掃・駐輪場区画調整含む |

工事金額:100万円

工期:5日間

現地調査で判明した劣化症状

屋上の防水層は部分的に切れ・膨れが見られ、塔屋屋根はより劣化が進んでいました。

一方でベランダや廊下の防水はまだ機能していると判断され、不要な工事は避ける形でご提案しました。

担当者:塔屋屋根の防水層は屋上よりも状態が悪く、以前の工事からかなり年数が経っていると思われます。

お客様:そうなんですね。やはり雨漏りしてからじゃ遅いので、防水お願いします。

担当者:防水層が生きている場所については、今回は工事しなくても大丈夫です。

施工中のやり取りと配慮

洗浄後の確認で、旧防水層の膨れが多数見つかり、急遽「通気緩衝工法」への変更を提案。

工法変更による追加費用やメリットを丁寧に説明し、納得を得て施工を進行。

室外機や物干し台の取り扱い、駐輪場ライン引きのスケジュールも調整されました。

担当者:古い防水層の膨れがあり、通気緩衝工法への変更をおすすめします。

お客様:金額によりますが、効果があるならお願いしたいです。

担当者:費用追加で対応可能です。支払いは完工時で結構です。

引き渡し時のご感想

駐輪場のライン引きを含めた全工程が完了。

お客様には仕上がりをご確認いただき、満足のご感想をいただきました。

今後のトラブル時対応についても案内し、信頼関係を築いてお引き渡しとなりました。

担当者:駐輪場のライン引きも終わり、全ての工事が完了しました。

お客様:ありがとうございます。線がとてもきれいで満足です。

担当者:今後なにかあればいつでもご連絡ください。

本工事では、お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、メール主体のやり取りにも柔軟に対応しました。

現地調査により劣化の状態を正確に把握し、必要な工事だけをご提案。

施工中には想定外の劣化が発見されましたが、最適な工法へ変更し、お客様の納得を得て対応。

お引き渡し後もフォロー体制を伝えることで、長期的な信頼関係を築くことができました。

工事中の各工程は写真で丁寧に記録されており、お客様も仕上がりを写真で振り返ることができました。

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

まずはメール・お電話からご相談ください!

ウレタン防水の部分補修を依頼する業者選びのポイント

部分補修工事を成功させるには、施工範囲が狭いからといって軽視せず、信頼できる業者に依頼することが何より重要です。見た目には簡単そうに見える部分補修ですが、実際には防水知識・現場対応力・施工技術が求められる専門的な作業です。

丁寧な現地調査と写真付きの報告書

優良な業者は、現地調査の際に細かい部分まで丁寧に確認し、現状の劣化箇所・面積・周辺の状況を踏まえた調査報告書を作成してくれます。写真や図を用いて説明してくれるため、施主側も工事内容を正しく理解しやすく、信頼関係を築く第一歩となります。

また、調査段階での対応が雑な業者は、施工の質にも問題があるケースが多いため、最初のヒアリングや現地調査時の姿勢をよく観察することが大切です。

状況に応じた提案力と柔軟性

プロの業者は、表面的な劣化だけで判断するのではなく、建物の築年数や使用状況、補修履歴まで考慮したうえで、適切な補修方法を提案してくれます。部分補修と全体改修の選択肢を中立的に提示してくれる業者であれば、信頼性も高いといえるでしょう。

また、予算や施工スケジュールに柔軟に対応してくれるかもポイントです。希望や要望をヒアリングし、最適なプランを提案してくれる業者を選ぶことで、満足度の高い工事が実現します。

アフターサポートや保証内容の充実

部分補修とはいえ、工事完了後のトラブルや不具合が起こることもゼロではありません。そのため、保証制度の有無や範囲、保証期間については契約前にしっかり確認しておくことが大切です。

また、定期点検の実施や、万が一の再施工対応など、アフターサービスが充実している業者は、長期的なパートナーとして信頼できます。金額だけでなく、施工後のフォロー体制も重視して選びましょう。

ウレタン防水の部分補修に関するよくある質問(FAQ)

ウレタン防水の部分補修は、施工範囲が限られているため気軽に取り組める印象がありますが、実際には専門知識や経験が求められる工事です。施主の方が不安に思いやすいポイントや、誤解されやすい点について、Q&A形式でわかりやすく解説します。事前に知っておくことで、施工前の準備や業者とのやりとりもスムーズに進められるでしょう。

Q1. ウレタン防水の部分補修は自分でもできますか?

A. 市販のウレタン系補修材を使用してDIYで対応することは可能ですが、基本的には一時的な応急処置にとどまります。適切な下地処理、湿度管理、プライマー選定、ウレタン樹脂の混合比率、施工厚みなど、専門的な判断と技術が必要です。これらを誤ると、数ヶ月以内に再び劣化や漏水が発生する可能性があります。

特に屋外や高所、排水まわりの施工は安全管理も必要となるため、施工経験のない方が行うのはおすすめできません。長期的に安心して防水性能を維持するためには、やはり専門業者への依頼が望ましいです。

Q2. 雨漏りしていないのに補修は必要ですか?

A. はい、必要です。雨漏りは防水層の劣化がかなり進行した最終段階であり、それ以前に現れるサイン(色褪せ、トップコートの剥がれ、細かなクラックなど)に気づいて対応することが、建物を守る上で極めて重要です。部分補修は軽微な劣化に対応する工法なので、雨漏りが発生してからでは対応しきれない場合もあります。

定期点検や目視チェックを行い、小さな不具合の段階で補修することで、全面改修の必要性を遅らせることができます。防水層の予防保全という考え方で捉えるとよいでしょう。

Q3. 部分補修にも保証はつきますか?

A. 多くの防水工事業者では、部分補修であっても施工箇所に対する保証制度を設けています。一般的には1年〜5年程度の保証期間が多く、保証対象となる範囲(施工範囲の剥離・浮きなど)や、保証対象外の条件(地震、台風などの自然災害による破損等)についても明確に示されます。

契約前に必ず保証内容を確認し、書面で交わしておくことが大切です。なお、保証を受けるためには定期点検や報告が条件となるケースもあるため、施工後のメンテナンス体制も併せて確認しておくと安心です。

Q4. トップコートだけの再塗布でも効果はありますか?

A. トップコートの再塗布は、ウレタン防水層の保護機能を維持するために非常に効果的なメンテナンス手段です。トップコートは紫外線や雨風から防水層を守る役割があり、これが劣化すると内部のウレタン層までダメージが及びやすくなります。

防水層自体に破れや剥がれがないことが前提ですが、トップコートの塗り替えを数年おきに行うことで、防水性能を長持ちさせることができます。遮熱タイプや高耐久タイプのトップコートも選択肢として検討するとよいでしょう。

Q5. 雨の日でも工事は可能ですか?

A. 基本的に雨天時の施工は不可です。ウレタン樹脂は水分と化学反応を起こすため、湿気や雨にさらされた状態で施工すると、密着不良や未硬化といった不具合が生じやすくなります。また、濡れた下地ではプライマーや樹脂の浸透・密着も不完全になり、補修効果が大きく損なわれます。

そのため、工事は必ず天候が安定している日を選んで実施されます。梅雨時期や降雨が続く季節には、施工スケジュールに余裕をもって調整を行うことが重要です。事前に施工業者と雨天時の対応方針を確認しておくと、トラブルを防げます。

ウレタン防水の部分補修は早期対応と専門業者への相談が鍵|まとめ

ウレタン防水の部分補修は、軽度な劣化や限定的な損傷に対して、最小限の工事で対応できる合理的かつ経済的なメンテナンス方法です。初期の段階で気づき、適切な処置を行うことで、防水性能を効果的に回復させ、建物の耐久性や資産価値を長く維持することが可能です。

補修のタイミングとしては、ひび割れ、トップコートの粉化や剥離、小さな膨れなどが確認された時点がベストです。これらの症状を「まだ大丈夫」と放置すると、数年後に大規模改修を余儀なくされる場合があります。費用面でも、部分補修のうちに対応する方が圧倒的にコストを抑えられます。

最後に、防水工事は外から見えにくい施工が多く、「見えない安心」を守る工事とも言えます。だからこそ、早めの行動と信頼できるパートナー選びを意識して、建物の防水機能を末永く保ちましょう。