施工とは?意味・定義から実務での使われ方を解説紹介

2025/07/24

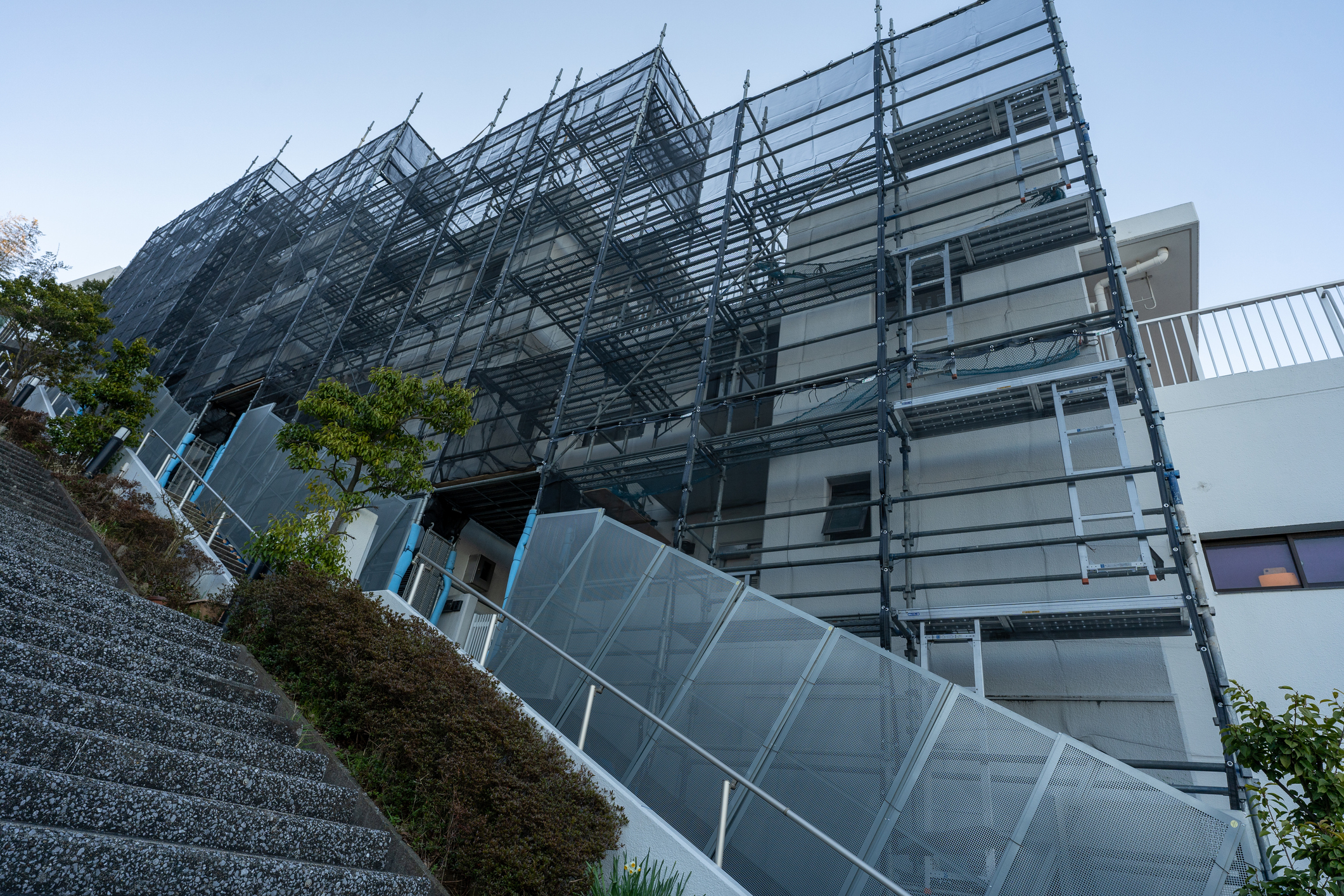

「施工」と聞くと、建設や工事現場のイメージを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかしこの言葉は、建築業界だけでなく、土木、製造、設備、さらにはインフラ整備など、さまざまな分野で広く使われています。それだけに、「施工って具体的に何を指すの?」「工事や建設とはどう違うの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。この記事では、「施工とは何か?」という基本的な意味から、施工に関わる用語やプロセス、業界別の具体例、トラブル防止のポイントまで、わかりやすく解説します。初めて施工に関わる方や、業者選びを検討中の方も、ぜひ参考にしてください。

目次

施工とは?基本的な意味と定義

施工とは、「設計された内容を実際に現場で形にすること」を意味します。つまり、設計図や仕様書を基に、建物や設備を実際に構築・設置していく作業全般を指します。主に建築・土木分野で使用される言葉ですが、広義では製造ラインの据付や電気設備の設置なども「施工」に含まれます。

一般的に、施工は以下の3つのステップで構成されます:

- 施工計画:施工に先立って、工程・資材・人員・安全管理などを細かく計画。

- 実施(施工):実際の作業を現場で行う工程。

- 施工後対応:検査・引き渡し・アフターメンテナンスを含む。

このように、単に工事をするだけでなく、計画から完成後までを包括する広い概念として使われるのが「施工」です

施工に関わる主要な用語の意味と違い

施工・工事・建設の違い

| 用語 | 意味 | 使用される文脈 |

|---|---|---|

| 施工 | 実際に作る工程全体 | 建設・製造・設備業など |

| 工事 | 工事契約に基づく作業行為 | 法的・契約的な用語 |

| 建設 | 建物やインフラの建築全般 | 国家・都市開発などのスケール |

施工はあくまで”作る”行為にフォーカスした言葉であり、「工事」はその契約や法的枠組み、「建設」は事業スケールでの概念といえます。

施工管理とは?現場監督との違い

施工管理とは、施工現場で品質・工程・安全・コストを総合的に管理する業務のことです。一方、現場監督はその施工管理を実際に遂行する立場で、現場に常駐し指示を出します。

- 施工管理:計画作成、進捗・品質・安全・コストの総合管理

- 現場監督:現場での職人指示、安全確認、報告など実務的な運営

名称は異なりますが、現場監督も施工管理の一部を担うポジションであると考えてよいでしょう。

施工図とは?設計図との違いと役割

施工図とは、設計図を基に実際に施工するための詳細な図面です。設計図は意匠・構造・設備などの大枠を示しますが、施工図は工事業者が現場で迷わず施工できるように、具体的な寸法・資材・取り合いを記したものです。

施工図のポイント:

- 設備や配管の取り合いが明確

- 納まりや施工順序を把握しやすい

- 設計者・施工者・監理者間の共通言語

建築や設備工事の現場では、施工図の精度が工事の品質を左右すると言っても過言ではありません。

業界別に見る「施工」の具体例と特徴

建築・建設業界における施工

建築施工とは、設計された建物を実際に建設するプロセスです。鉄筋コンクリート造・木造・鉄骨造など構造によって施工内容が大きく異なります。主に以下の工程があります:

- 基礎工事

- 躯体工事

- 仕上げ工事(内装・外装)

- 設備工事(電気・水道・空調など)

これらが段階的に進み、最終的に竣工・引き渡しとなります。

土木・インフラ分野における施工

土木施工は、道路・トンネル・橋梁・河川・ダム・鉄道など、社会インフラを対象とした大規模な工事が中心です。規模が大きく、長期にわたるプロジェクトも多いため、以下のような点が重視されます:

- 地質調査や環境影響評価の徹底

- 重機・特殊機械を用いた作業

- 公共工事特有の入札・管理体制

施工技術だけでなく、行政との調整や地域住民への配慮も不可欠です。

製造業における施工の意味

製造業では、機械設備や生産ラインの据付・試運転などが「施工」と呼ばれるケースがあります。たとえば、自動車工場での溶接ロボットラインの設置などが該当します。

施工の対象は機械設備であり、建築とは異なる専門性が必要になります。安全性、精度、工程管理などが鍵を握ります。

設備・電気工事における施工

ビルや住宅、工場における電気・給排水・空調などの設備工事も、明確に「施工」として扱われます。

- 電気工事:配線・配電盤設置・コンセント施工

- 空調工事:ダクト・換気設備・冷媒配管など

- 給排水工事:給水管・排水管の敷設・接続

これらは建築本体とは別の専門業者が行うことが多く、施工の段取りや干渉の調整が非常に重要です。

施工のプロセスと実務フロー

施工は単なる現場作業ではなく、計画から完成後の引き渡しまでを含む一連の流れです。ここでは、一般的な施工の流れを建築工事を例に解説します。

- 施工計画の策定:

- 設計図・仕様書の読み込み

- 工程表作成

- 必要資材・人員・機材の調整

- 安全対策・近隣対策などの計画

- 準備工(仮設工事):

- 足場設置、仮囲い、仮設トイレなど

- 電気・水道の仮設供給

- 本施工の実施:

- 躯体工事、設備配管、内装仕上げなど

- 工程ごとの品質・安全・進捗管理

- 検査・是正・引き渡し:

- 中間検査・完了検査

- 不備があれば手直し

- 完成引き渡し、施主立ち会い

- アフター対応:

- 保証書の発行、定期点検の実施

このように、計画・準備・実施・検査・保守という各段階において、適切な管理と調整が欠かせません。

施工に必要な資格と関わる職種

施工には多くの人材が関わり、それぞれに専門的な役割と資格があります。代表的な資格・職種を以下にまとめます。

| 資格・職種 | 主な役割 | 所属例 |

|---|---|---|

| 建築施工管理技士 | 施工計画・現場管理 | ゼネコン、工務店 |

| 土木施工管理技士 | インフラ工事管理 | 土木系企業、地方自治体 |

| 建築士(一級・二級) | 設計・監理 | 設計事務所、ゼネコン |

| 電気工事士 | 電気設備の施工 | 電気工事会社 |

| 配管技能士 | 給排水設備の施工 | 設備工事会社 |

施工は一人で完結するものではありません。設計士と連携しながら、施工管理者、専門職人、監理者が一体となって現場をつくり上げていきます。

施工におけるトラブルと注意点

施工に関わる現場では、計画どおりに進まないこともしばしばあります。ここでは主なトラブル要因とその予防策を紹介します。

- 設計と現場の齟齬:設計通りに施工できない場合、現場での調整が必要。施工図で事前に確認を徹底。

- 工期の遅れ:天候・資材遅延・人的要因など。余裕あるスケジュール設計と柔軟な対応力が必要。

- 品質不良:手抜き工事、誤施工による後の不具合。現場監理と検査体制を強化することで防止。

- 近隣クレーム:騒音・振動・粉塵などによるトラブル。施工前説明とマナーの徹底が重要。

- 契約トラブル:追加工事や瑕疵保証などで揉めるケースも。契約時に内容と責任範囲を明文化することが大切。

これらは事前の計画と関係者間のコミュニケーションにより、大半が予防・軽減可能です。

施工業者を選ぶ際のチェックポイント

信頼できる施工業者を選ぶことは、品質・コスト・納期すべてに直結する重要な判断です。以下のポイントを押さえて検討しましょう。

実績と専門性の確認

過去の施工事例や対応可能な建築種別、業務範囲を確認しましょう。写真付きの施工実績や第三者評価(口コミ・表彰歴)が参考になります。

資格保有状況の確認

施工管理技士、建築士、電気工事士などの資格者が社内に在籍しているか、下請けに任せきりでないかをチェックします。

見積内容と契約の透明性

明細が詳細に記載された見積書を提示してもらい、不明点はその場で確認しましょう。工事請負契約書は内容を読み込み、保証・追加工事の扱いも確認することが重要です。

アフターサービスの体制

施工後の保証内容、点検・メンテナンスの有無、連絡手段などを確認します。対応のスピードや誠実さも大切な判断材料です。

第三者機関や監理者の関与

大規模工事の場合は設計事務所や管理コンサルが施工監理に入ることが一般的です。工事品質を客観的に担保する役割として有効です。

よくある質問(FAQ)

Q1:施工と工事の違いは何ですか?

→ 施工は実際に作るプロセスを指し、工事は契約行為としての意味合いが強い用語です。

Q2:DIYで行う作業も施工と呼びますか?

→ はい、自ら施工する場合も広義では「DIY施工」と表現されます。ただし専門工事とは区別されます。

Q3:施工図は誰が作るの?

→ 多くの場合は施工業者が作成しますが、設計者のチェックや承認を受けて使われます。

Q4:施工管理と現場監督の違いは?

→ 施工管理が全体を管理する立場であるのに対し、現場監督はその中で現場対応を行う担当者です。

まとめ

施工とは、設計を現実の建物や設備として形にするための総合的なプロセスです。施工には計画・管理・実施・検査・メンテナンスと多岐にわたる工程があり、それぞれの段階で専門職や資格者が関わります。品質の高い施工を実現するためには、信頼できる施工業者の選定と、事前の確認・契約・進行中の管理が鍵を握ります。この記事を通じて、「施工」という言葉の本質と、その重要性について理解が深まったのではないでしょうか。