屋上防水工事の単価・工事費用を徹底解説!工法別相場と見積もりのポイント

2025/07/24

建物の屋上は常に雨風や紫外線にさらされており、何年も放置してしまうとコンクリートのひび割れや剥がれ・雨漏りなど深刻な問題を引き起こすことがあります。

とくに屋上は、建物全体を守る重要な部位でありながら、普段目に触れる機会が少ないため、劣化に気づきにくいのが現実です。

そのようなリスクを防ぐために必要となるのが「屋上防水工事」です。

とはいえ、「そもそも防水工事とは何か」「費用はどれくらいかかるのか」「どんな工法を選べば良いのか」「見積書にはどんな項目が含まれるのか」と、初めて工事を検討する方には不明点が多く、なかなか踏み切れない方も少なくありません。

本記事では、屋上防水工事にかかる平均的な費用や㎡単価の相場・工法ごとの違いと選び方、そして見積もりで注意すべきポイントまで、初めての方にもわかりやすく解説しています。

また「防水工事とは?」「防水工事の費用」など基本的な知識を解説した記事も公開しております。

こちらを一緒に読んでいただくことで、本記事の理解もより一層深まりますので、ぜひご覧ください。

目次

防水工事とは?その必要性について

屋上防水工事とは、建物の屋上に特殊な防水層を形成し、雨水の浸入や浸水を防ぐために行う施工です。

とくに日本のように四季があり、梅雨や台風など降水量が多い地域では、防水層の性能が建物の健全性に直結します。

屋上から雨水が浸入すると、室内の壁や天井にシミやカビが生じるだけでなく、構造材の腐食や断熱材の性能低下など、建物の寿命にも深刻な影響を及ぼします。

このような事態を防ぐためには、定期的な防水層の点検と適切なタイミングでの補修・改修が欠かせません。

早めに対策を講じることで、大規模修繕が必要となる事態を防ぎ、長期的なメンテナンスコストを抑えることにもつながります。

また、防水工事には「予防保全」という側面もあります。

劣化が進む前に施工することで、建物の耐久性を維持し、資産価値を保つというメリットも大きいのです。

屋上防水工事の費用はどう決まるのか?

工事を検討する際に一番気になるのは、その費用ではないでしょうか?

資金計画を立てるためにも、費用が決まる要素について把握しておくことが大切です。

ここでは、それぞれの項目について紹介します。

基本的な料金構成

屋上防水工事の費用は、複数の要素が合算されて構成されます。

主な内訳は「材料費」「人件費」「仮設工事費」「諸経費」の4つです。

- 材料費…ウレタンや塩ビシート・FRPなど、それぞれに単価と耐用年数の違いがあり、選ぶ材料次第で全体の費用も変動する

- 人件費…施工難易度が高いほど人手と時間がかかり、人件費が増加する

- 仮設工事費…足場の設置・資材の搬入経路の確保・安全対策などにかかる費用

- 諸経費:現場管理費・廃材処理費・交通費?保険料など、その他の必要経費

これらの合計が、見積書で提示される防水工事の総額となります。

とくに仮設工事費と諸経費は見落とされがちですが、全体費用の2~3割を占めることもあるため、注意が必要です。

平米単価と一式費用の違いとは?

防水工事の見積書には「㎡単価」と「一式費用」の2種類の表記が見られます。

- ㎡単価方式…施工面積に応じた単価で積算される方式

たとえば「@5,500円/㎡ × 100㎡」というように、明朗で比較がしやすいのが特徴 - 一式費用方式…「屋上防水一式 80万円」のように総額のみが記載されるケース

工事内容や材料が曖昧なこともあるため注意が必要

単価方式は明瞭ですが、細かな条件(下地処理・養生・材料の種類など)が省略されることもあります。

一方で一式費用は業者独自の計算基準に基づくことが多いため、内訳の確認を怠るとトラブルにつながるリスクがあります。

どちらの方式でも、信頼できる業者であれば詳細な説明や項目ごとの明細を提示してくれます。

不明点は遠慮なく質問し、施工内容と費用の妥当性を確認することが重要です。

費用に影響する要素

屋上防水工事の費用は、以下のような複数の要素によって大きく変動します。

- 施工面積…当然ながら面積が広いほど材料や人件費が増え、費用も高くなる

- 劣化の進行度合い…既存の防水層が著しく劣化している場合、撤去や下地処理の手間が増え、コストに影響がでることも

- 建物の高さ・立地条件…足場の設置が困難な高層階や、資材の搬入に制限がある立地では仮設工事費が増加しやすい

- 施工時期と天候…梅雨や冬季などは工期が延びることが多く、その分の人件費が増える傾向にある

- 使用する材料のグレード…安価な材料を選べば初期費用は抑えられるものの、耐久性やメンテナンス頻度に違いが出るため、長期的な視点が必要

このように、単純な面積計算では把握できない要素が多く存在するため、現地調査に基づいた正確な見積もりの取得が不可欠です。

工法別に見る屋上防水の単価と特徴

屋上防水にはさまざまな工法があり、それぞれに特徴や適した建物・施工条件・費用が異なります。

ここでは代表的な5つの防水工法について、単価や耐用年数・施工のしやすさなどを比較しながら解説します。

アスファルト防水

アスファルト防水は、複数層のアスファルトシートを高温で溶かして貼り重ねる工法です。

耐久性に優れ、重歩行や高荷重にも対応できるため、商業ビルやマンションの屋上などでよく用いられます。

施工には火気を使用するため、作業中の安全対策が必須です。

やや高額な部類に入りますが、長期的に見ればメンテナンス頻度が少ないため、ライフサイクルコストではメリットがあります。

ウレタン防水

ウレタン防水は、液状のウレタン樹脂を塗布して防水膜を形成する工法です。

密着工法と通気緩衝工法の2種があり、下地の状態や雨漏りリスクに応じて使い分けられます。

とくに、複雑な形状の屋上や設備が多い場所でも施工がしやすく、継ぎ目ができないという特性があります。

ただし、職人の技術によって仕上がり品質に差が出やすいため、経験豊富な業者に依頼することが重要です。

シート防水(塩ビ・ゴム)

シート防水は、工場で生産されたシート材を貼り付ける工法で、塩ビ系とゴム系に分かれます。

安定した品質が確保でき、施工スピードも早いため、工期短縮が求められる現場に適しています。

下地の状態によっては施工できないケースもあるため、事前の診断が大切です。

また、塩ビシートは紫外線に強く、美観を長く保ちたい建物に向いています。

FRP防水

FRP(繊維強化プラスチック)防水は、ガラス繊維と樹脂を組み合わせた硬質の防水層を作る工法です。

軽量かつ高強度で、施工後すぐに歩行可能なため、ベランダやバルコニーなど狭小スペースに多く採用されます。

硬化が早く工期が短い反面、面積が広い屋上にはあまり向かず、材料費がやや高いのがデメリットです。

通気緩衝工法

通気緩衝工法は、下地と防水層の間に通気層を設けることで、下地に残る湿気を逃がしながら防水層を形成する工法です。

雨漏りなどで下地が湿っている建物や、旧防水層を撤去せずに重ねて施工する際に最適です。

単価はやや高めですが、長期的なトラブル防止に有効なため、改修工事では多く採用されています。

各工法における費用目安と耐用年数

| 工法名 | 単価目安(㎡) | 耐用年数 |

|---|---|---|

| アスファルト防水 | 6,000〜9,000円 | 約15〜20年 |

| ウレタン防水 | 4,500〜7,000円 | 約10〜15年 |

| シート防水(塩ビ) | 5,000〜8,000円 | 約10〜15年 |

| FRP防水 | 6,000〜9,000円 | 約10〜12年 |

| 通気緩衝工法 | 5,500〜8,500円 | 約12〜15年 |

一般的な住宅や中小規模の施設に該当する80㎡の屋上における防水工事の値段については、こちらの記事をご確認ください。

関連記事として「FRP防水の単価」「ウレタン防水工事の単価」「ウレタン防水の通気緩衝工法における単価」「ウレタン防水の密着工法における単価」「シート防水の単価」なども公開しております。ぜひ、合わせてご覧ください。

実録!新東亜工業の施工事例|3階建てマンションの屋上防水工事

築38年の3階建てRC造マンションにて、屋上の防水工事をご依頼いただいた事例をご紹介します。

「屋上の防水塗装が剥がれてきて不安…」「ベランダや排水溝も気になる箇所がある」

そんな不安を抱えたお客様からメールにてお問い合わせをいただき、現地調査・見積・契約・施工・引き渡しまでを実際のやり取りと共にご紹介します。

途中で工法の変更が発生した点も含め、リアルな工事の流れがわかる内容です。

ご相談内容

屋上やベランダの防水劣化、排水溝の錆、駐輪場のライン引きについてもご相談がありました。

お客様はメールでのやりとりを希望されており、現地調査と見積が無料であることを案内することで安心感を提供できました。

お客様:屋上やベランダの防水塗装が剥がれているようなので見積をお願いします。

通路の排水溝の金属蓋の交換もお願いしたいです。担当者:現地調査・御見積は無料で行っておりますのでご安心ください。

お客様:12月12日 14時でお願いできますか? ついでに天窓と屋根の調査もお願いします。

工事の概要|工事金額と期間

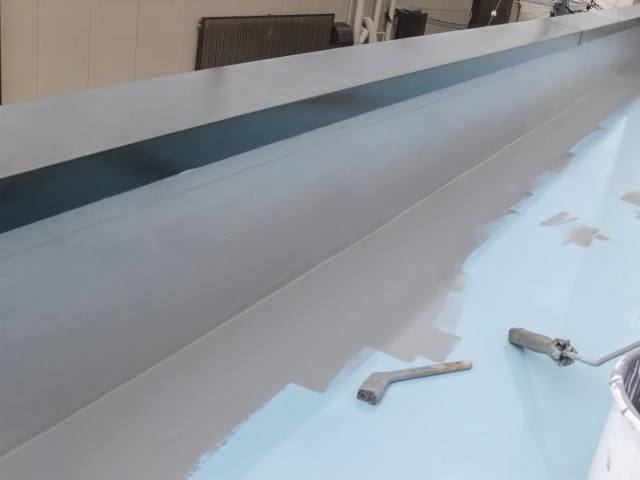

屋上防水工事 施工前

屋上防水工事 施工後

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物種別 | 3階建てマンション(RC造) |

| 所在地 | 東京都(詳細非公開) |

| 工事内容 | 屋上・塔屋・庇の防水工事、排水溝蓋交換、駐輪場ライン引き |

| 工法 | 通気緩衝工法(当初は密着工法予定) |

| その他特記事項 | 天窓・廊下清掃・駐輪場区画調整含む |

工事金額:100万円

工期:5日間

現地調査で判明した劣化症状

屋上の防水層は部分的に切れ・膨れが見られ、塔屋屋根はより劣化が進んでいました。

一方でベランダや廊下の防水はまだ機能していると判断され、不要な工事は避ける形でご提案しました。

担当者:塔屋屋根の防水層は屋上よりも状態が悪く、以前の工事からかなり年数が経っていると思われます。

お客様:そうなんですね。やはり雨漏りしてからじゃ遅いので、防水お願いします。

担当者:防水層が生きている場所については、今回は工事しなくても大丈夫です。

施工中のやり取りと配慮

洗浄後の確認で、旧防水層の膨れが多数見つかり、急遽「通気緩衝工法」への変更を提案。

工法変更による追加費用やメリットを丁寧に説明し、納得を得て施工を進行。

室外機や物干し台の取り扱い、駐輪場ライン引きのスケジュールも調整されました。

担当者:古い防水層の膨れがあり、通気緩衝工法への変更をおすすめします。

お客様:金額によりますが、効果があるならお願いしたいです。

担当者:費用追加で対応可能です。支払いは完工時で結構です。

引き渡し時のご感想

駐輪場のライン引きを含めた全工程が完了。

お客様には仕上がりをご確認いただき、満足のご感想をいただきました。

今後のトラブル時対応についても案内し、信頼関係を築いてお引き渡しとなりました。

担当者:駐輪場のライン引きも終わり、全ての工事が完了しました。

お客様:ありがとうございます。線がとてもきれいで満足です。

担当者:今後なにかあればいつでもご連絡ください。

本工事では、お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、メール主体のやり取りにも柔軟に対応しました。

現地調査により劣化の状態を正確に把握し、必要な工事だけをご提案。

施工中には想定外の劣化が発見されましたが、最適な工法へ変更し、お客様の納得を得て対応。

お引き渡し後もフォロー体制を伝えることで、長期的な信頼関係を築くことができました。

工事中の各工程は写真で丁寧に記録されており、お客様も仕上がりを写真で振り返ることができました。

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

まずはメール・お電話からご相談ください!

屋上防水工事の費用事例と内訳を建物別に紹介

屋上防水工事の費用は、建物の種別によって傾向が異なるものの、共通して以下のような要素で構成されます。

ここでは、戸建て住宅・アパート・中小ビル・マンション・商業施設といった建物タイプに応じた「一般的な費用構造」や留意点を解説します。

戸建て住宅

戸建て住宅の屋上は比較的小規模で、施工面積が30㎡未満であることが多いため、費用も比較的低く抑えやすい傾向があります。

工法としては、ウレタン密着工法や簡易なシート防水がよく選ばれます。

- 費用の傾向…20〜40万円程度(工法・足場有無により変動)

- 注意点…仮設足場を組まずに済む場合はコストを抑えやすい

ただし、高所や隣接建物との距離によっては足場が必須となる場合もある

アパート・中小規模ビル

中規模の建物では、屋上の施工面積が広くなるため、1㎡あたりの単価は多少下がることがあります。

一方で、共用部の利用制限や安全対策などが必要になり、仮設費が高くなる場合もあります。

- 費用の傾向…50〜100万円程度

- 主な工法…塩ビシート防水や通気緩衝ウレタン防水など、耐久性と施工スピードのバランスを重視

- 注意点…屋上の設備機器の有無や、老朽化した既存防水層の撤去有無で費用が変動することが多い

マンション・商業施設など大規模建物

大型建物では、施工面積が数百㎡を超えることも多く、材料や人員の手配によっては㎡単価を抑えることも可能です。

ただし、管理組合やテナントとの調整・工期延長リスク・仮設費の増加などで総額は大きくなりがちです。

- 費用の傾向…100〜300万円以上

- 主な工法…アスファルト防水・通気緩衝ウレタン防水など

- 注意点…工事中の利用制限(音・におい・出入りの制限)に配慮した施工計画が重要

見積書の内訳と一般的な読み解き方

見積書には「材料費」「施工費」「仮設工事費」「諸経費」などの項目が並びます。

それぞれの費用が妥当かどうかを判断するためには、以下の点に注目しましょう。

- 材料費…使用する防水材の種類と数量が明示されているか

- 施工費…工法や施工範囲に応じて適正な価格か

- 仮設工事費…足場・搬入経路・安全対策などが含まれているか

- 諸経費…現場管理・交通費・清掃などが適切か

不明な記載や曖昧な表現がある場合は、遠慮なく業者に質問し、根拠を確認することが大切です。

とくに、総額だけでなく各項目の内訳が明示されているかどうかが信頼性の指標となります。

費用を安く抑えるためのポイント

屋上防水工事は一定の費用がかかるものですが、いくつかの工夫や選択によってコストを抑えることも可能です。

以下に、費用を無理なく抑えるための具体的な方法を紹介します。

複数業者に見積もりを依頼する

1社だけでなく複数の業者に相見積もりを取ることで、以下のようなメリットが期待できます。

- 相場と比較しやすくなる

- 価格だけでなく対応や説明の丁寧さも比較できる

- 値引き交渉の材料になる

これにより適正な相場を把握でき、不要な上乗せ費用を避けることができるでしょう。

見積書は「単価」「内訳」「保証内容」が明記されているかを重点的にチェックすることが大切です。

「屋上防水工事の費用相場がわからない」という方は、こちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

既存防水層の状態を正確に診断する

既存の防水層が再利用可能であれば、全面撤去せずに重ね張り(カバー工法)で施工することができます。

これにより、解体・撤去費や廃材処理費が削減でき、コストを大きく下げられるケースがあります。

そのため、専門業者による現地調査で、防水層の劣化状況を正確に把握してもらうことが重要です。

助成金・補助金制度の活用

一部の自治体では、省エネ対策や建物の長寿命化を目的とした防水工事に対して補助金を支給しているケースがあります。

- 地方自治体の「住宅リフォーム補助制度」

- 耐震改修と併用される補助金制度

申請には「事前手続き」や「施工後の報告書提出」などが必要な場合があるため、着工前に確認しておきましょう。

屋根の修理で活用できる補助金・助成金については、こちらの記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

業者選びで失敗しないためのチェックリスト

屋上防水工事は専門性が高いため、業者選びを間違えると高額な費用を払ったにもかかわらず、短期間で再施工が必要になるリスクもあります。

以下のチェックポイントを基に、信頼できる業者を見極めましょう。

対応できる工法の実績と資格の確認

屋上防水工事は、ウレタン防水・シート防水・アスファルト防水など工法ごとに施工方法や注意点が大きく異なります。そのため、希望する工法について十分な施工実績があるかを事前に確認することが重要です。また、防水施工技能士などの資格を保有しているかどうかも、技術力を見極める一つの指標になります。さらに、自社施工か外注かによって品質管理や中間マージンの有無が変わるため、施工体制についても必ず確認しておきましょう。

明細が細かく記載されているか

信頼できる防水業者かどうかを判断するうえで、見積書の内容は重要なチェックポイントです。「一式」といった大まかな表記だけでなく、材料費・施工費・仮設費・諸経費などが項目ごとに明確に記載されているかを確認しましょう。内訳が分かりやすい見積書は、工事内容への理解を深めるだけでなく、不必要な費用が含まれていないかを判断する材料にもなります。あわせて、質問に対して丁寧に説明してくれるかも重要です。

アフターサービス・保証内容のチェックポイント

屋上防水工事は、施工後のアフターサービスや保証内容によって安心感が大きく変わります。防水保証の年数は一般的に5年から10年程度が目安とされており、その期間内に不具合が発生した場合の対応内容を確認しておくことが大切です。また、無償点検の有無や点検頻度も業者によって異なります。保証の対象範囲が部分的な補修なのか、全面的な再施工まで含まれるのかも事前に把握しておきましょう。

現地調査・写真付き見積もりを依頼すべき理由

屋上防水工事では、現場の状態によって劣化状況や必要な補修内容が大きく変わります。現地調査を行わずに作成された見積もりは、実際の施工内容とズレが生じやすく、追加費用の原因になることもあります。そのため、必ず現地調査を実施し、屋上の状況を確認したうえで見積もりを出してもらうことが重要です。調査結果が写真付きで示されていれば、工事内容への理解も深まり、納得感のある判断につながります。

防水工事の見積もりで確認すべき内容を、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。

屋上防水の単価や工事費用に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、屋上防水の単価や工事費用に関するよくある質問を紹介します。

- 屋上防水工事の平均的な㎡単価はいくら?

- ウレタン防水で4,500〜7,000円/㎡・アスファルト防水で6,000〜9,000円/㎡が、一般的な相場です。

シート防水は5,000〜8,000円/㎡・FRP防水はやや高めで6,000〜9,000円/㎡が、目安です。

なお、選ぶ工法や下地の状態により変動します。

- 屋上防水工事の総額費用はどのくらいかかる?

- 戸建て住宅で20〜40万円程度、中小規模のアパート・ビルで50〜100万円、大型マンションでは100万円以上が目安です。

施工面積・足場の有無・劣化状況などによって、大きく異なります。

- 「一式見積もり」と「㎡単価見積もり」はどちらが良い?

- ㎡単価見積もりの方が明朗で比較しやすいですが、一式でも詳細な内訳があれば問題ありません。

いずれにしても内訳が明記されていること、説明があることが重要です。

- 足場費用はどのくらいかかる?

- 足場代は一般的に10〜30万円程度ですが、建物の高さや形状によって変わります。

屋上防水工事の見積もりに含まれているか、別途かを確認しましょう。

- 保証は付くの?どのくらいの期間?

- 多くの業者で、5〜10年の防水保証が付帯しています。

内容は工法や契約条件によって異なるため、保証書の有無と範囲を事前に確認することが大切です。

- 屋上防水工事で助成金は活用できますか?

- はい、自治体によっては屋上防水工事に対して助成金や補助金が用意されている場合があります。

申請には着工前の手続きや、施工後の報告書・写真の提出が必要になることがあるため、事前に自治体の公式サイトまたはリフォーム支援窓口で確認しましょう。

まとめ

屋上防水工事は、建物の資産価値と快適性を維持するために欠かせないメンテナンスのひとつです。

施工費用は決して安くないものの、工法選びや業者とのやり取りによって、納得のいく価格と品質を両立させることが可能です。

まずは、工法ごとの特徴と費用相場をしっかり理解し、複数の業者から見積もりを取りましょう。

そのうえで、保証内容やアフターフォロー、現地調査の有無なども含めて比較検討することが大切です。

また、助成金の有無や現地の施工環境なども加味して、総合的な判断を行うことで、将来的なコスト削減や建物の寿命延長にもつながります。

信頼できるパートナーとともに、適正価格で安心の屋上防水工事を実現しましょう。