屋根の防水工事ガイド|費用相場・工法・施工時の注意点まで徹底解説

2025/07/24

住宅やビルなど、あらゆる建物にとって「屋根の防水工事」は、建物の寿命や快適性を左右する非常に重要なメンテナンス項目です。本記事では、「屋根 工事 防水」のキーワードで検索された方に向けて、防水工事の必要性や施工の流れ、費用相場、工法の選び方、さらに施工時に注意すべきポイントまで、専門家の視点でわかりやすく解説します。屋根の劣化が気になる方や、雨漏り対策を考えている方はもちろん、これから防水工事を検討しているすべての方にとって役立つ情報をお届けします。

防水工事を行う前に、費用や工法の種類、施工の流れ、業者選びについても把握しておくことが重要です。防水工事とはどのようなものか解説した記事を公開しておりますので、本記事と合わせてご覧いただくと、より一層理解が深まります。

目次

屋根の防水工事が必要な理由とは?

屋根の防水工事とは、屋根の表面に防水性のある層を設けることで、雨水や湿気の建物内部への侵入を防ぐ工事です。年月が経過するとともに、屋根材や既存の防水層は紫外線、風雨、雪、気温の寒暖差などの影響により劣化していきます。この劣化を放置すると、雨水が屋根材の隙間から侵入し、木材や鉄骨といった建物の構造躯体にまでダメージを及ぼす可能性があります。

こうしたダメージは目に見えにくいため、気づいたときにはすでに建物内部に深刻な被害が及んでいるケースも少なくありません。天井からの雨漏り、クロスの剥がれ、カビの発生、シロアリの繁殖など、様々なトラブルが連鎖的に起こることも。

特に陸屋根や傾斜の少ない屋根では雨水が滞留しやすく、防水層の劣化が早く進行するため、定期的な点検と早めの防水工事が推奨されます。建物を長持ちさせるためには、単に見た目を整えるだけでなく、こうした目に見えない部分の対策こそが欠かせないのです。

防水工事が必要になる主な屋根の劣化サイン

屋根の防水性能が低下すると、さまざまな兆候が現れます。以下のような症状を見逃さないことが、早期発見・早期対応につながります。

- 表面のひび割れや剥がれ:防水塗膜や防水シートが紫外線や気温差の影響を受けて劣化し、表面が割れてきたり剥がれてしまうことがあります。こうした劣化は防水層の機能低下を示す明確なサインです。

- コケや藻の繁殖:屋根表面にコケや藻が繁殖している場合、水分が滞留している証拠です。防水層の劣化や排水機能の低下により、屋根が常に湿った状態になっている可能性があります。放置すれば下地にまで浸水し、建材の腐食が進行します。

- 防水層の浮き・膨れ:施工時の下地処理が不十分だった場合や、経年により下地から水蒸気が発生して逃げ場がないと、防水層が浮いたり膨れたりすることがあります。膨れが破裂すれば、そこから雨水が侵入しやすくなります。

- 雨漏りや天井のシミ:天井にシミができたり、実際に雨水が滴ってくるような状態になれば、すでに防水層を超えて雨水が建物内部にまで浸入している証拠です。ここまで進行している場合は、防水層の全面改修や下地補修を含む大規模な工事が必要となる可能性があります。

これらの劣化症状は、必ずしも表面から一目でわかるとは限りません。目視点検に加えて、専門業者による赤外線調査や散水試験などの診断を定期的に受けることで、目に見えないリスクを早期に発見し、被害拡大を防ぐことができます。

屋根の種類別|防水工事に適した工法の選び方

屋根の形状や使用されている建材によって、適切な防水工法は異なります。工法選びを誤ると、十分な防水性能が得られないだけでなく、工事の耐久性やコストパフォーマンスにも大きく影響します。以下では代表的な屋根のタイプごとに、推奨される防水工法をご紹介します。

スレート屋根

セメント系の薄い板材で構成されるスレート屋根には、塗膜防水やシーリング補修が効果的です。劣化の程度によっては、高弾性のウレタン防水材や遮熱性塗料を使用することで、防水性と断熱性を同時に向上させることができます。

陸屋根(RC構造)

鉄筋コンクリート造の陸屋根は、表面がフラットで排水が悪く、雨水が溜まりやすいため、防水工事の必要性が特に高い部位です。ウレタン防水(密着・通気緩衝工法)やアスファルト防水が多く採用されており、下地の含水率や劣化状態に応じて適切な工法を選定する必要があります。

金属屋根(折板・立平葺き)

折板や立平葺きの金属屋根は、温度変化による伸縮が大きいため、継ぎ目やビス周辺からの雨水侵入が起こりやすい特徴があります。コーキング処理や防錆塗装、必要に応じて通気性を確保した部分防水が求められます。

トタン・ガルバリウム鋼板

金属系の屋根材は長寿命ですが、経年によりサビや亀裂が生じることも。シーリング補修やウレタン塗膜防水を施すことで耐候性を高められます。また、劣化が進行している場合には、既存屋根材の上に新しい屋根材を重ねるカバー工法(重ね張り)も有効な選択肢です。

このように、屋根の形状や使用素材ごとに最適な防水工法は異なります。信頼できる専門業者による現地調査と診断をもとに、建物の状況に合わせた最適な防水対策を行うことが重要です。

防水工事の代表的な工法と費用相場

屋根防水工事にはいくつかの工法が存在し、それぞれの工法には施工方法や仕上がりの特性、耐用年数、施工コストなどに違いがあります。建物の構造、屋根の勾配、現在の防水状態や劣化の程度によって最適な工法は異なるため、プロによる的確な判断が求められます。ここでは代表的な工法3種類について、それぞれの特徴と費用目安を表にまとめてご紹介します。

| 工法 | 特徴 | 耐用年数 | 費用目安 (1㎡あたり) |

|---|---|---|---|

| ウレタン塗膜防水 | 液状のウレタンを複数回塗布して防水層を形成。継ぎ目がなく、複雑な形状にも対応可。 | 約10〜13年 | 4,500円〜7,000円 |

| シート防水(塩ビ・ゴム) | 防水シートを接着剤や機械固定で貼り付ける。仕上がりが均一で短工期。 | 約12〜15年 | 5,000円〜8,500円 |

| アスファルト防水 | アスファルトを熱で溶かし何層にも重ねて施工。重厚な仕上がりで高耐久。 | 約15〜20年 | 6,000円〜10,000円 |

防水工事の費用については、こちらの記事でより詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

各工法の選び方ポイント

- ウレタン防水:最も汎用性が高く、凹凸の多い屋根やドレン周辺などの細部施工にも適しています。コストパフォーマンスに優れる一方、施工者の技術力が防水性能に直結します。

- シート防水:機械固定工法なら既存の防水層を撤去せずに施工できるため、工期や廃材処理の手間が省ける場合もあります。ビルの屋上など広面積の施工におすすめです。

- アスファルト防水:耐久性が最も高く、重量感のある防水層が形成されます。ビルや工場、マンションの屋上など、長期耐久が求められる場所に最適です。施工には熱工法を伴うため、安全管理も重要です。

屋根防水工事の流れと期間の目安

屋根の防水工事は、構造上重要な部分への作業となるため、計画から施工、完了までしっかりとしたプロセスが必要です。以下は、一般的な防水工事の流れを工程ごとに解説したものです。工事の規模や使用する工法によっても異なりますが、事前にこの流れを把握しておくことで、スムーズな進行とトラブル防止につながります。

- 現地調査・ヒアリング・見積もり作成:

施工前には屋根の面積、勾配、素材、劣化状況を確認する現地調査を実施。クラックや浮きなどの有無、既存防水層の種類、雨漏りの有無などもチェックし、適切な工法と施工範囲を決定します。写真撮影や図面参照なども行われ、見積書には工事項目と数量、使用材料などが明記されます。 - 足場の設置・安全対策の徹底:

高所作業を伴うため、周囲への落下防止や職人の安全を守るために、足場や安全ネットの設置が行われます。集合住宅やビルでは住人への事前通知や養生シートによる飛散防止対策も重要です。 - 下地処理・洗浄作業:

屋根の表面に付着した汚れ、藻、カビ、旧塗膜などを高圧洗浄で除去します。ひび割れや浮きがある場合は補修処理を行い、防水材が密着しやすい状態へ整えます。下地の状態次第で、樹脂モルタル補修やシーリング処理が加わることもあります。 - プライマー(下塗り)塗布:

防水材の密着性を高めるため、プライマーを均一に塗布します。これにより防水材と下地が強固に結合し、防水性能が安定します。乾燥時間や気温、湿度にも配慮しながら進めます。 - 防水層の施工:

選定された工法(ウレタン・シート・アスファルトなど)に応じて、複数回の塗布や積層作業を丁寧に行います。特にウレタン防水では、規定の厚みを確保しながら層ごとに乾燥させて仕上げます。 - トップコート塗布・養生乾燥:

防水層を紫外線や摩耗から守るために、仕上げとしてトップコートを塗布。外観を整えるだけでなく、劣化の進行を抑える重要な工程です。乾燥時間も十分に確保し、仕上がりを均一にします。 - 完了検査・報告書・引き渡し:

施工完了後には仕上がり・厚み・接着状態の確認を行い、必要に応じて散水試験なども実施。報告書と共に工事保証書を発行し、正式に引き渡しを行います。

工期の目安

- ウレタン防水:5〜7日

- シート防水:5〜10日

- アスファルト防水:10日〜14日以上

天候や屋根の形状、面積により変動するため、余裕のある工程管理が必要です。雨天時は施工できないことも多いため、梅雨時期や台風シーズンの工事には注意が必要です。

実録!新東亜工業の施工事例|2階建て戸建の屋上防水工事

夏になると屋上階が非常に暑くなる――。そんなお悩みから始まった今回のご相談。前回のウレタン防水から約5年が経過しており、再施工の必要性を見極めたいというお問い合わせをいただきました。現地調査の結果、防水性能には大きな問題が見られなかったものの、「夏の暑さをなんとかしたい」というご要望を受けて、遮熱機能付きの塗料を用いたウレタン防水をご提案。適切な施工時期の判断と、目的に合ったご提案によって、満足度の高い工事となりました。

ご相談内容

屋上の防水機能に不安を感じていたお客様から、メールでのお問い合わせをいただいたことがきっかけでした。前回の工事から5年が経過し、表面の劣化が気になるとのこと。また、夏場の屋上階の暑さに悩まされており、遮熱対策についてもご相談がありました。

担当者:現地調査をしたところ、まだ防水層は機能しています。ただ、トップコートの劣化があり、遮熱機能のあるトップコートへの塗り替えを検討されるのは良い判断です。

お客様:無理に工事を勧められるのかと思ってましたが、正直に見ていただけて安心しました。暑さ対策になるならやりたいです。

工事の概要|工事金額と期間

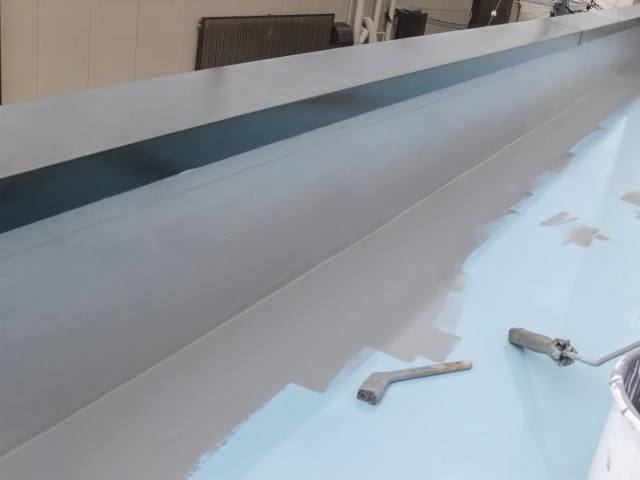

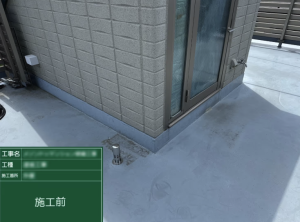

屋上防水工事 施工前

屋上防水工事 施工後

工事の内容が以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物種別 | 2階建て戸建住宅 |

| 所在地 | 東京都(詳細非公開) |

| 工事内容 | 屋上防水工事・遮熱塗装 |

| 工法 | ウレタン塗膜防水(通気緩衝工法)+遮熱塗装 |

| その他特記事項 | 遮熱効果を考慮し屋根塗装も実施、日曜作業許可取得、近隣対応あり |

工事金額:74万円/施工期間:9日間

現地調査で判明した劣化症状

5年前に施工された防水層は機能を保っていましたが、トップコートの色あせやディスク部のひび割れが確認されました。ただし、雨漏りや重大な損傷は見られず、急を要する状況ではありませんでした。

担当者:正直、今すぐやる必要はありません。ただ、暑さ対策をしたいというご要望には応えられます。

お客様:工事しないという選択肢も提示してもらえるなんて思わなかったです。本当に暑いので、やっぱりお願いします。

施工中のやり取りと配慮

施工に先立ち、色の選定や工程説明、資材置き場・電気・水道使用について丁寧に打ち合わせを行いました。工事中は毎日の進捗報告や中間検査も実施され、終始スムーズに進行しました。お客様から職人への労いの言葉があったことも印象的でした。

お客様:暑い中での作業、本当にありがとうございます。

担当者:ありがとうございます。できるだけ音の出ない作業で日曜も進めさせていただきますね。

引き渡し時のご感想

施工後の屋上や屋根の表面を実際に触っていただいたところ、「前と全然違う!」とその遮熱効果を実感していただきました。また、見積外だったシーリング部の劣化箇所もサービス対応し、ご満足いただけました。

お客様:触ってみたら本当に前より熱くないですね。こんなに変わるんですね!

担当者:必要以上の施工はおすすめしません。ご満足いただけて嬉しいです。

今回の工事は「防水層の更新」が目的ではなく、「夏の暑さを和らげるための遮熱対策」が主眼でした。必要な提案だけを行い、お客様の予算やご希望に応じた最適な施工を提供する――それが新東亜工業の強みです。信頼関係を築けたからこそ、サービス施工や柔軟な対応も可能となり、高い満足度につながりました。

屋根防水工事の施工時に注意すべきポイントと失敗事例

防水工事を成功させるためには、施工品質だけでなく、事前の計画や業者選び、保証内容の確認まで細かい部分に配慮することが重要です。ここでは、実際によくある失敗例と、それを防ぐためのチェックポイントをご紹介します。

よくある失敗とその原因

- 下地処理の不備:劣化や水分を含んだ下地のまま防水施工を行うと、後に防水層が膨れたり、剥がれたりする原因になります。適切な乾燥時間を確保しないケースも同様です。

- 安さだけで業者を選定:極端に安い見積もりの業者は、材料の品質を落としたり、工程を省略して工期を短縮するケースもあります。その結果、防水性能が不十分で数年で不具合が発生することも。

- 保証やアフター対応が曖昧:施工後に雨漏りや不具合が発生しても、保証内容が不明確だったり、連絡が取れない業者だった場合、トラブルが長引きます。

防止策とチェックポイント

- 施工実績が豊富で、防水工事に特化した業者を選ぶ

- 提案された工法や材料の理由を説明してもらい、自分で理解する

- 工事内容・保証期間・対応範囲などを契約前に明確に確認する

- 施工中の写真記録や作業報告書を残してもらい、工事内容の可視化を行う

信頼できる業者に依頼し、細かい部分まで丁寧に確認を重ねていくことで、防水工事の品質を高く保つことができます。また、工事完了後も定期的な点検を依頼することで、万が一の不具合も早期に対処可能となり、建物の資産価値維持にもつながります。

防水工事の費用を抑える3つの方法

屋根防水工事は建物を長持ちさせるために欠かせないメンテナンスですが、内容によっては高額になることもあります。とはいえ、正しい知識と対策を持っていれば、費用を抑えることは十分に可能です。ここでは、無理なく、かつ確実にコストパフォーマンスを高めるための具体的な方法を3つご紹介します。

① 相見積もりを取って工事内容を比較する

工事費用は業者によって差があります。1社だけに見積もりを依頼するのではなく、最低でも2〜3社に見積もりを取ることで、価格の妥当性や内容の違いを把握できます。相見積もりでは単に金額だけを見るのではなく、使用する材料の種類、施工方法、施工日数、保証内容など、総合的に比較検討することが重要です。

また、見積書に「一式」とだけ書かれている場合は注意が必要です。各作業の詳細が明記された明細書付きの見積もりを求め、曖昧な部分は必ず質問して確認しましょう。良心的な業者であれば、丁寧に説明してくれるはずです。

② 補助金・助成金制度を活用する

多くの自治体では、住宅の省エネ化や耐震化、長寿命化を目的としたリフォーム工事に対して、補助金や助成金を用意しています。防水工事も対象になるケースがあり、申請することで数万円〜数十万円の費用をカバーできる可能性があります。

ただし、補助制度は地域や年度によって条件や募集時期が異なり、事前申請が必要なものがほとんどです。工事前に自治体の窓口や公式サイトで確認し、必要な書類や申請手続きを早めに済ませておくことが大切です。また、業者によっては申請のサポートを行ってくれる場合もありますので、事前に確認しておくとスムーズです。

③ 適切なタイミングで施工する

屋根防水工事は、劣化が進んでからではなく、劣化の初期段階や軽微な症状のうちに対応することがポイントです。なぜなら、劣化が進行すると下地補修や既存防水層の撤去・処分などが必要となり、工数・工期・費用が大幅に増えるからです。

定期的な点検(5年ごとが目安)を受けておくことで、防水層の状態を客観的に把握でき、最適な施工時期を逃しません。結果として、長期的に見ればトータルの維持費を抑えることができるのです。

屋根の防水工事業者選びで失敗しないためのチェックポイント

防水工事は技術と信頼が問われる専門工事であり、業者選びは非常に重要です。以下のチェックポイントを参考に、信頼できる業者を見極めましょう。

- 施工実績が豊富か?

→ これまでに同様の建物や屋根形状での施工経験があるかを確認しましょう。経験値が高いほど、トラブルへの対応力にも期待できます。 - 診断力があるか?

→ 単に見積もりを提示するだけでなく、劣化箇所の診断と工法選定の根拠をしっかり説明できる業者が望ましいです。 - 明確な保証制度があるか?

→ 保証期間が10年、15年と明記されているだけでなく、保証の適用条件・免責事項も確認することが重要です。曖昧な説明では安心できません。 - 現場対応が丁寧か?

→ 挨拶・近隣配慮・清掃など、職人の現場でのマナーも重要です。些細な部分で誠実さがわかることもあります。 - 口コミや評判はどうか?

→ Googleマップや口コミサイト、SNSでの評価もチェックしましょう。対応の早さやトラブル対応への評価も参考になります。

信頼できる業者は、見積もりの段階から真摯な対応をしてくれます。契約前の対応をよく観察し、相性の良さも判断材料にするとよいでしょう。

屋根の防水工事でよくある質問(FAQ)

Q1:屋根の防水工事は何年ごとに必要ですか?

→ 一般的には10〜15年ごとが目安ですが、使用されている材料や立地条件によって劣化速度は変わります。定期点検を怠らず、目視できる劣化サイン(ひび割れ・浮き・シミなど)を早期に発見することが大切です。

Q2:雨の日でも防水工事はできますか?

→ 基本的に屋外での防水施工は雨天時には行えません。濡れた下地に施工しても材料が密着せず、後に不具合を起こす可能性があります。そのため、天気予報に注意し、日程調整の余裕を持つことが重要です。

Q3:DIYで防水工事をすることは可能ですか?

→ ホームセンターなどで販売されている防水塗料を使って、簡易的に防水施工を行うことは可能ですが、耐久性や下地処理の精度に大きな違いが出るため、長期的な防水効果は期待できません。安全性や保証の面からも、専門業者に依頼するのが確実です。

Q4:施工後、どれくらいで再防水が必要になりますか?

→ 工法ごとの目安として、ウレタン防水は10年、シート防水は12〜15年、アスファルト防水は15〜20年が目安です。ただし、環境によってはこの限りではないため、5年ごとの定期点検をおすすめします。

Q5:火災保険で防水工事はカバーされますか?

→ 経年劣化による防水工事は基本的に対象外ですが、台風や豪雨など自然災害による雨漏りや破損であれば、火災保険が適用される場合があります。状況や証拠写真が必要になるため、被害が発生した際はすぐに記録と報告を行いましょう。

まとめ:屋根の防水工事は早期対策と業者選びがカギ

屋根の防水工事は、建物の耐久性を守るうえで欠かせないメンテナンスです。定期的な点検と早期の対応によって、大きなトラブルを未然に防ぎ、余計なコストを抑えることができます。また、補助制度の活用や信頼できる業者選びにより、より安心で効率的な防水工事が実現できます。

施工の質は業者の知識と経験に左右されるため、選定には十分な比較検討が必要です。自宅の屋根や屋上を安心して任せられるパートナーを見つけることが、快適な住まいを長く維持するための第一歩となります。

建物の健康を守るためにも、防水工事を「コスト」ではなく「未来への投資」として前向きに捉え、適切なタイミングでの実施をおすすめします。