陸屋根に必要な防水工事とは?工法や費用相場・施工手順や業者選びの注意点まで解説

2025/07/24

陸屋根(りくやね)とは、勾配がほとんどなく、平らな形状をしている屋根のことです。

ビルやマンション・学校や公共施設などの建物に多く採用されています。

傾斜がある一般的な屋根とは異なり、雨水が自然に流れにくいため、防水処理が特に重要となります。

また、屋上スペースを有効活用しやすく、物置や機器の設置などにも便利ですが、そのぶんメンテナンスを怠ると漏水や劣化リスクが高まります。

つまり、陸屋根は防水性能を維持することが建物全体の寿命を左右するポイントとなるのです。

今回の記事では、陸屋根に施工する防水工事の種類や施工手順・費用相場や業者選びの注意点まで、詳しく解説します。

また、こちらの記事では「防水工事とは?」に関する基本的な情報を詳しく解説しておりますので、より一層理解を深めるためにも、あわせてご覧ください。

目次

陸屋根に必要な防水工事とは?

陸屋根は構造的に水が溜まりやすいため、必ず定期的な防水工事が必要です。

新築時に施工された防水層も、10〜15年程度で劣化が始まり、補修や改修が求められます。

代表的な劣化の症状としては、以下のようなものがあります。

表面のひび割れや剥がれ

防水層の表面に細かなひび割れや剥がれが生じるのは、経年劣化や紫外線、温度変化などの影響によるものです。

ウレタンやアスファルトなどの防水材は柔軟性を持ちつつも、時間の経過とともに硬化・収縮し、ひびが発生しやすくなります。

小さなひび割れでも、そこから雨水が浸入することで内部構造を劣化させるリスクがあります。

剥がれも同様に、防水機能の低下を示す兆候です。

初期段階であればトップコートの再施工や簡易補修で対応可能ですが、放置すると全面改修が必要になるため、早期発見と対処が重要です。

防水層の膨れ・浮き

防水層が膨れている、もしくは部分的に浮いている状態は、下地に残った水分や空気が原因で起こります。

特に密着工法で施工された防水層では、下地が完全に乾いていないまま施工された場合や、経年で防水層と下地の接着力が弱まった場合に発生しやすいです。

膨れた部分は踏圧や外気温の影響を受けて破れやすく、そこから水が浸入する危険性があります。

膨れが複数箇所に及ぶ場合は、通気緩衝工法などへの切り替えも検討されます。

いずれの場合も、膨れ・浮きを発見したら、早急に専門業者による点検と対応が必要です。

雨漏り(天井や壁のシミなど)

天井や壁にシミが現れた場合、それは防水層の劣化が原因で雨水が建物内部にまで浸入している証拠です。

特に陸屋根は構造上、排水しきれなかった水が一部に滞留しやすいため、ひび割れや浮きがあるとそこから浸水し、雨漏りに至るケースが多くなります。

雨漏りを放置すると、内装の腐食・カビの発生・電気配線への影響など、被害が建物全体に及びます。

初期段階ではシミの広がりが小さくても、時間とともに悪化していくため、見つけ次第、速やかに防水層の点検・補修を行うことが重要です。

特に注意すべきは、劣化が目に見えないうちに進行していることも多いという点です。

だからこそ、早期の点検と計画的なメンテナンスが重要になります。

陸屋根の防水工事に使われる主な工法

陸屋根に適した防水工法は、主に以下の3種類です。

ウレタン防水(密着工法・通気緩衝工法)

ウレタン防水は、液状のウレタン樹脂を塗り重ねて防水層を形成する工法で、複雑な形状や狭い場所でも施工しやすいのが大きな特徴です。

ウレタン防水のうち密着工法は下地に直接密着させるため、比較的低コストかつ短工期で仕上がる点がメリットです。

ただし、下地に水分が残っていると膨れや浮きが生じやすくなるという弱点があります。

一方、通気緩衝工法は、下地と防水層の間に通気層を設けることで、水分や空気の膨張によるトラブルを軽減できます。

特に改修工事に向いており、既存の下地に問題がある場合でも施工可能です。

ただし、密着工法よりも材料費・手間がかかるため、費用はやや高くなります。

建物の状態や使用環境に応じて、両工法を適切に選ぶことが重要です。

シート防水(塩ビシート・ゴムシート)

シート防水は、防水性の高いシート材(塩化ビニルシートやゴムシート)を屋上や陸屋根の表面に接着・固定する工法です。

工場で製造されたシートを使用するため、品質が安定しており、耐久性・耐候性に優れる点がメリットです。

特に紫外線や風雨の影響を受けやすい建物に適しており、メンテナンス頻度も比較的少なく済みます。

また、施工後すぐに歩行が可能で、工期の短縮も期待できます。

一方、複雑な形状や段差が多い屋根には不向きで、施工には下地の凹凸処理が必要です。

加えて、材料自体のコストがやや高く、接合部の処理には専用の溶着技術を要します。

形状がシンプルで施工条件が整った建物において、特に力を発揮する防水工法といえるでしょう。

アスファルト防水(熱工法・トーチ工法)

アスファルト防水は、アスファルトを用いたシートを複数層に重ねて貼り付け、防水性能を高める重層型の工法です。

このうち熱工法は、アスファルトを高温で溶かして塗布し、シートを積層していきます。

またトーチ工法は、バーナーで炙ることでシートを密着させる簡易方式です。

いずれも非常に高い防水性・耐久性を持ち、15〜20年の長期使用が可能です。

また、下地の多少の凹凸にも対応しやすく、建物全体の防性能を底上げする力があります。

ただし、施工時に煙や独特のにおいが発生するため、周辺環境への配慮が必要です。

さらに防水層自体に重量があるため、下地の強度も事前に確認しなければなりません。

工期や費用は他工法よりもかかる傾向がありますが、大規模施設や公共建築物など、耐久性が求められる現場には非常に適しています。

これらの工法にはそれぞれ適した条件やコスト差がありますので、建物の構造や使用環境に応じて選定することが求められます。

防水工事の費用相場と見積もりのポイント

陸屋根の防水工事の費用は、選択する工法や面積・建物の状況によって異なります。

以下に、代表的な㎡単価の目安を示します。

| 防水工法 | ㎡単価の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| ウレタン防水 | 4,500円〜7,000円/㎡ | 柔軟性があり複雑な形状にも対応可能。改修向き。 |

| シート防水 | 5,000円〜8,500円/㎡ | 耐久性・均一性に優れるが、複雑形状には不向き。 |

| アスファルト防水 | 6,000円〜10,000円/㎡ | 高耐久・高防水性だが施工に技術と下地強度が必要。 |

実際の費用は、防水層の劣化具合や下地の修繕有無、立ち上がり部の処理や脱気筒の設置など、追加工事の内容によっても変動します。

防水工事の見積もりを取得する際には、必ず現地調査を受けたうえで、詳細な内訳を確認しましょう。

また、2〜3社以上の業者から相見積もりを取り、価格だけでなく工法の提案内容や保証制度の有無なども比較することが重要です。

陸屋根だけでなく防水工事の費用全体に関する知識は、こちらの記事で解説しています。

さらに関連記事として「ウレタン防水工事の単価」「ウレタン防水の通気緩衝工法における単価」「ウレタン防水の密着工法における単価」「シート防水の単価」なども公開しております。ぜひ、合わせてご覧ください。

防水工事の施工手順と工期の目安

陸屋根の防水工事は、以下のような手順で進められます。

防水工事の施工手順1.現地調査・劣化診断(1日)

防水工事の第一ステップは、現地調査と劣化診断です。

施工業者が屋上や陸屋根の状態を目視や打診、計測機器などを用いて点検し、既存の防水層の劣化状況や下地の痛み具合を細かくチェックします。

シートの浮き・ひび割れ・水たまりの有無などを確認し、建物の構造や周辺環境も含めて総合的に評価し、調査結果をもとに、最適な工法や必要な補修範囲、見積もりの内訳が提案されます。

防水工事の施工手順2.既存防水層の撤去または下地調整(1〜3日)

調査結果に基づき、既存の防水層を撤去する作業、または下地の調整作業が行われます。

劣化が激しい場合は古い防水層を完全に撤去し、新しい材料で対応できる状態に整えます。

一方で、再利用が可能な状態であれば、下地のひび割れや段差を補修し、平滑に仕上げることで新たな防水層の密着性を高めます。

この工程では、クラック補修材やセメント系下地調整材などを用い、耐久性のある仕上がりを目指します。

下地処理が不十分だと仕上がりに支障をきたすため、非常に重要なステップです。

防水工事の施工手順3.プライマーや防水材の塗布・施工(2〜5日)

下地調整が完了したら、まずプライマー(下塗り材)を塗布して防水材との密着性を高めます。

その後、選定された防水材(ウレタン・シート・アスファルトなど)を施工します。

ウレタンの場合は液状の防水材をローラーや刷毛で均一に塗り重ね、必要な厚みを確保します。

シート防水の場合は専用の接着剤や固定金具でシートを貼り合わせます。

アスファルト防水では熱処理を加えながら層を重ねます。

いずれの工法も、均一で途切れのない防水層を作ることが求められるため、熟練の技術が必要です。

防水工事の施工手順4.乾燥・硬化期間(1〜3日)

防水材の施工が終わると、十分な乾燥や硬化時間を確保する必要があります。

特にウレタン防水では、塗布後に水分が蒸発して固まり、ゴム状の防水膜となるまでに1日以上を要します。

この間に雨が降ると膜が未硬化の状態で傷ついたり、施工不良を起こす恐れがあるため、天候管理も非常に重要です。

シート防水やアスファルト防水でも、接着剤や溶着部分の硬化を安定させるための時間が必要です。

この工程をしっかり守ることで、防水層の品質と耐久性が保たれ、長期にわたる安心を得ることができます。

防水工事の施工手順5.トップコート仕上げ(1日)

防水層が十分に乾燥・硬化した後、最終工程としてトップコート(保護塗料)を塗布します。

トップコートは紫外線や風雨などの外的要因から防水層を保護する役割を果たし、防水材の劣化を遅らせる効果があります。

また、仕上がりの美観にも大きく関わり、防水層の上を歩行する場合の滑り止め効果を持つ製品もあります。

塗布作業自体は1日で完了しますが、気温や湿度によっては乾燥に時間がかかることもあります。

トップコートの定期的な再塗布も、長期的な防水性能維持のために推奨されます。

陸屋根の防水工事にかかる期間は、合計で1週間〜10日前後が目安となりますが、建物の規模や天候・工法によって前後する場合があります。

陸屋根の防水工事における定期点検とメンテナンスの重要性とは

防水層は、定期的なメンテナンスによりその寿命を大きく伸ばすことが可能です。

目安として5年に1回は専門業者による点検を実施し、必要に応じてトップコートの再塗布や簡易補修を行うと良いでしょう。

防水層の寿命(耐用年数)はおおむね以下の通りです。

| 防水工法 | 耐用年数の目安 |

|---|---|

| ウレタン防水 | 約10〜12年 |

| シート防水 | 約13〜15年 |

| アスファルト防水 | 約15〜20年 |

定期点検で、浮き・ひび割れ・接合部の劣化などを早期に発見すれば、大がかりな改修を避けることができ、結果的にコストも抑えられます。

陸屋根の定期点検内容は?

陸屋根の防水工事における定期点検では、防水層のひび割れ・浮き・膨れの有無を確認するほか、ドレン(排水口)の詰まりやシーリング材の劣化もチェックします。

特に水たまりができやすい箇所や、立ち上がり部・継ぎ目部分は劣化しやすいため、重点的な確認が必要です。

また、トップコートの色褪せや摩耗も確認ポイントとなり、必要に応じて簡易補修や再塗布の提案がなされます。

目視と打診などによる点検が主流で、5年に一度の頻度が一般的です。

なぜ点検やメンテナンスが必要?

陸屋根は構造上、雨水が溜まりやすく防水層への負荷が大きいため、定期的なメンテナンスが不可欠です。

防水層は経年とともに紫外線や熱、風雨の影響で徐々に劣化し、防水性が低下します。

メンテナンスを怠ると雨漏りや構造部の腐食につながり、結果として高額な修繕費が発生するリスクがあります。

定期的に点検・補修を行うことで、工事のタイミングを最適化できるだけでなく、防水層の寿命を延ばすことができ、長期的なコスト削減にもつながるでしょう。

陸屋根の防水工事で信頼できる業者を選ぶには?

防水工事の成否は、どの業者に依頼するかで大きく左右されます。特に陸屋根は構造的に難易度が高いため、専門知識と経験を持つ業者を選ぶことが重要です。

まずチェックすべきは、防水工事に特化した施工実績があるかどうかです。特に、ウレタン・シート・アスファルトといった各種工法を網羅し、それぞれの工事に対応できる業者であれば安心です。

次に確認したいのが、現地調査や診断の丁寧さです。的確な劣化状況の把握と、それに基づいた工法の提案ができる業者は、施工後のトラブルも少なく信頼性が高いといえます。

さらに、保証制度の有無も重要な比較ポイントです。工事完了後のアフターサービスや、保証期間中の補修対応がしっかりしていれば、万一の際も安心できます。ホームページや口コミなどで評判を調べるのも有効です

実録!新東亜工業の施工事例|2階建て戸建の屋上防水工事

夏になると屋上階が非常に暑くなる――。そんなお悩みから始まった今回のご相談。前回のウレタン防水から約5年が経過しており、再施工の必要性を見極めたいというお問い合わせをいただきました。現地調査の結果、防水性能には大きな問題が見られなかったものの、「夏の暑さをなんとかしたい」というご要望を受けて、遮熱機能付きの塗料を用いたウレタン防水をご提案。適切な施工時期の判断と、目的に合ったご提案によって、満足度の高い工事となりました。

ご相談内容

屋上の防水機能に不安を感じていたお客様から、メールでのお問い合わせをいただいたことがきっかけでした。前回の工事から5年が経過し、表面の劣化が気になるとのこと。また、夏場の屋上階の暑さに悩まされており、遮熱対策についてもご相談がありました。

担当者:現地調査をしたところ、まだ防水層は機能しています。ただ、トップコートの劣化があり、遮熱機能のあるトップコートへの塗り替えを検討されるのは良い判断です。

お客様:無理に工事を勧められるのかと思ってましたが、正直に見ていただけて安心しました。暑さ対策になるならやりたいです。

工事の概要|工事金額と期間

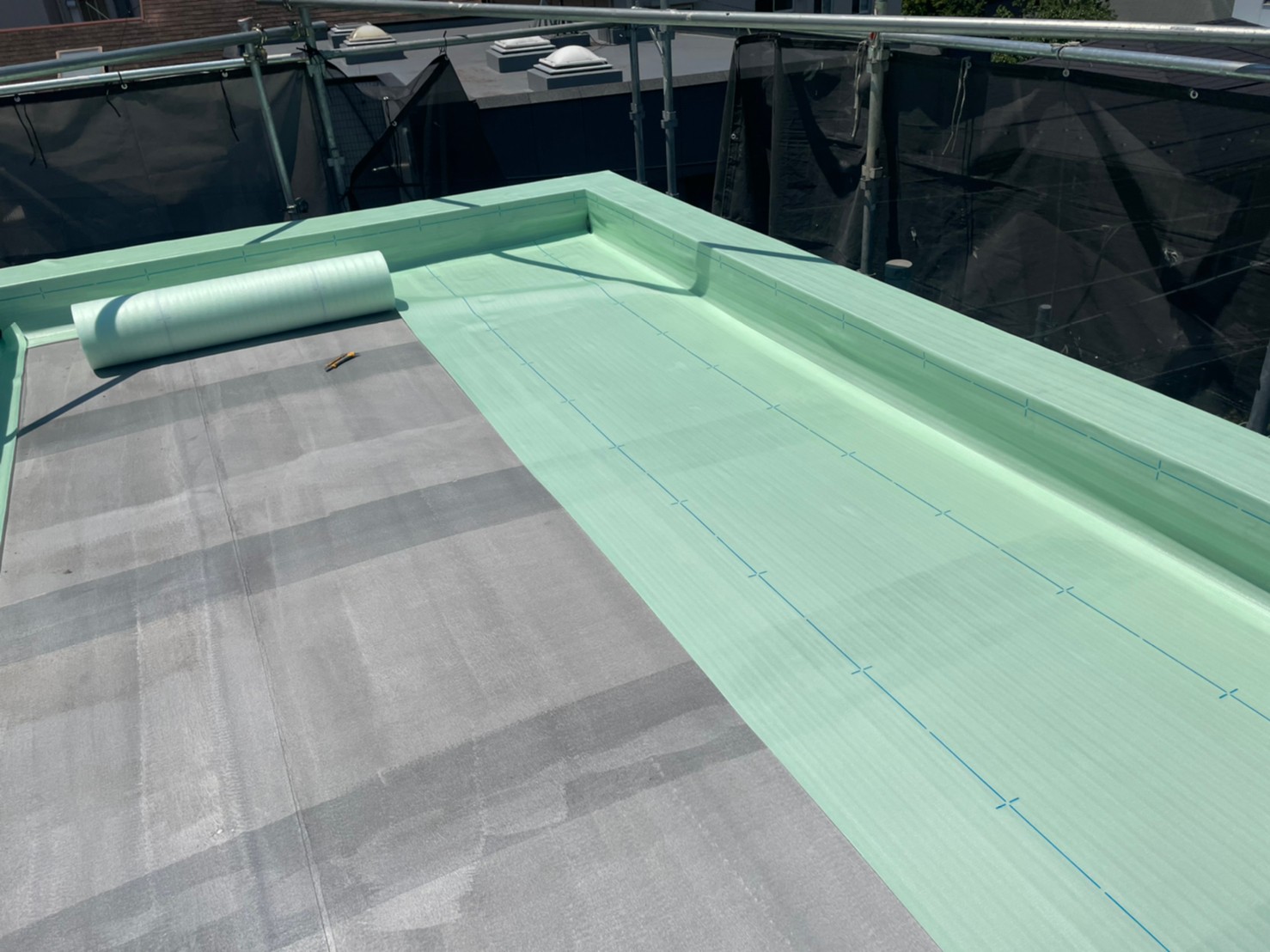

屋上防水工事 施工前

屋上防水工事 施工後

工事の内容が以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物種別 | 2階建て戸建住宅 |

| 所在地 | 東京都(詳細非公開) |

| 工事内容 | 屋上防水工事・遮熱塗装 |

| 工法 | ウレタン塗膜防水(通気緩衝工法)+遮熱塗装 |

| その他特記事項 | 遮熱効果を考慮し屋根塗装も実施、日曜作業許可取得、近隣対応あり |

工事金額:74万円/施工期間:9日間

現地調査で判明した劣化症状

5年前に施工された防水層は機能を保っていましたが、トップコートの色あせやディスク部のひび割れが確認されました。ただし、雨漏りや重大な損傷は見られず、急を要する状況ではありませんでした。

担当者:正直、今すぐやる必要はありません。ただ、暑さ対策をしたいというご要望には応えられます。

お客様:工事しないという選択肢も提示してもらえるなんて思わなかったです。本当に暑いので、やっぱりお願いします。

施工中のやり取りと配慮

施工に先立ち、色の選定や工程説明、資材置き場・電気・水道使用について丁寧に打ち合わせを行いました。工事中は毎日の進捗報告や中間検査も実施され、終始スムーズに進行しました。お客様から職人への労いの言葉があったことも印象的でした。

お客様:暑い中での作業、本当にありがとうございます。

担当者:ありがとうございます。できるだけ音の出ない作業で日曜も進めさせていただきますね。

引き渡し時のご感想

施工後の屋上や屋根の表面を実際に触っていただいたところ、「前と全然違う!」とその遮熱効果を実感していただきました。また、見積外だったシーリング部の劣化箇所もサービス対応し、ご満足いただけました。

お客様:触ってみたら本当に前より熱くないですね。こんなに変わるんですね!

担当者:必要以上の施工はおすすめしません。ご満足いただけて嬉しいです。

今回の工事は「防水層の更新」が目的ではなく、「夏の暑さを和らげるための遮熱対策」が主眼でした。必要な提案だけを行い、お客様の予算やご希望に応じた最適な施工を提供する――それが新東亜工業の強みです。信頼関係を築けたからこそ、サービス施工や柔軟な対応も可能となり、高い満足度につながりました。

陸屋根の防水工事でよくある質問(FAQ)

ここでは、陸屋根の防水工事でよくある質問について紹介します。

- 陸屋根の防水工事は雨漏りしていなくても必要ですか?

- はい。防水層は経年劣化するため、雨漏りが起きる前に予防的に工事を行うことで、建物のダメージを最小限に抑えることができます。

- 工事中に雨が降った場合はどうなりますか?

- 施工スケジュールが一時中断され、天候回復後に再開されます。事前に天候のリスクも見越した工期設定がされるのが一般的です。

- 工事後の防水層の保証期間はどれくらいですか?

- 工法や業者により異なりますが、一般的には5〜10年の保証が付くケースがほとんどです。保証内容の詳細も事前に確認しましょう。

- 防水工事のタイミングはどう判断すればいい?

- 施工後10年以上が経過している、表面のひび割れや浮きが見える、水たまりができやすい場合などは、専門業者による点検をおすすめします。

- マンションや商業ビルでも対応可能ですか?

- はい。多くの業者が、個人住宅から中高層建物まで幅広く対応可能です。規模に応じて工法・費用も最適化されます。

- 工事の際は騒音やにおいの問題はありますか?

- 一部工法(例:アスファルト防水)ではにおいが気になる場合もありますが、事前に説明や近隣対策が行われます。不安な場合は無臭タイプの工法を選ぶことも可能です。

陸屋根の防水工事についてまとめ

陸屋根の防水工事は、建物の耐久性と快適性を維持するうえで非常に重要なメンテナンスです。

一般的な傾斜屋根とは異なり、陸屋根は平らな構造であるため、雨水が自然に流れにくく、屋上に滞留しやすいという特性があります。

この水たまりが原因となり、防水層に負担がかかりやすく、ひび割れや浮き、膨れといった劣化が早期に進行してしまうケースも少なくありません。

そのため、定期的な点検と早めの防水改修が、雨漏りなどの深刻な被害を未然に防ぐために欠かせないのです。

陸屋根の防水工法にはウレタン防水やシート防水、アスファルト防水など複数の選択肢があり、それぞれに特徴と向き不向きがあります。

建物の構造や使用環境、既存防水層の状態などによって、最適な工法は異なるため、十分な知識と経験を持つ専門業者による提案が非常に重要です。

さらに、施工後も定期点検やトップコートの再塗布といったメンテナンスを怠らずに行うことで、防水層の寿命を延ばし、結果として大規模な修繕費用を抑えることにもつながります。

建物を長く安心して使い続けるためにも、信頼できる防水業者を選び、計画的な維持管理を行うことが最善の策といえるでしょう。