築30年のマンション大規模修繕の工事内容とは?費用や建て替えの判断基準を解説

2025/07/24

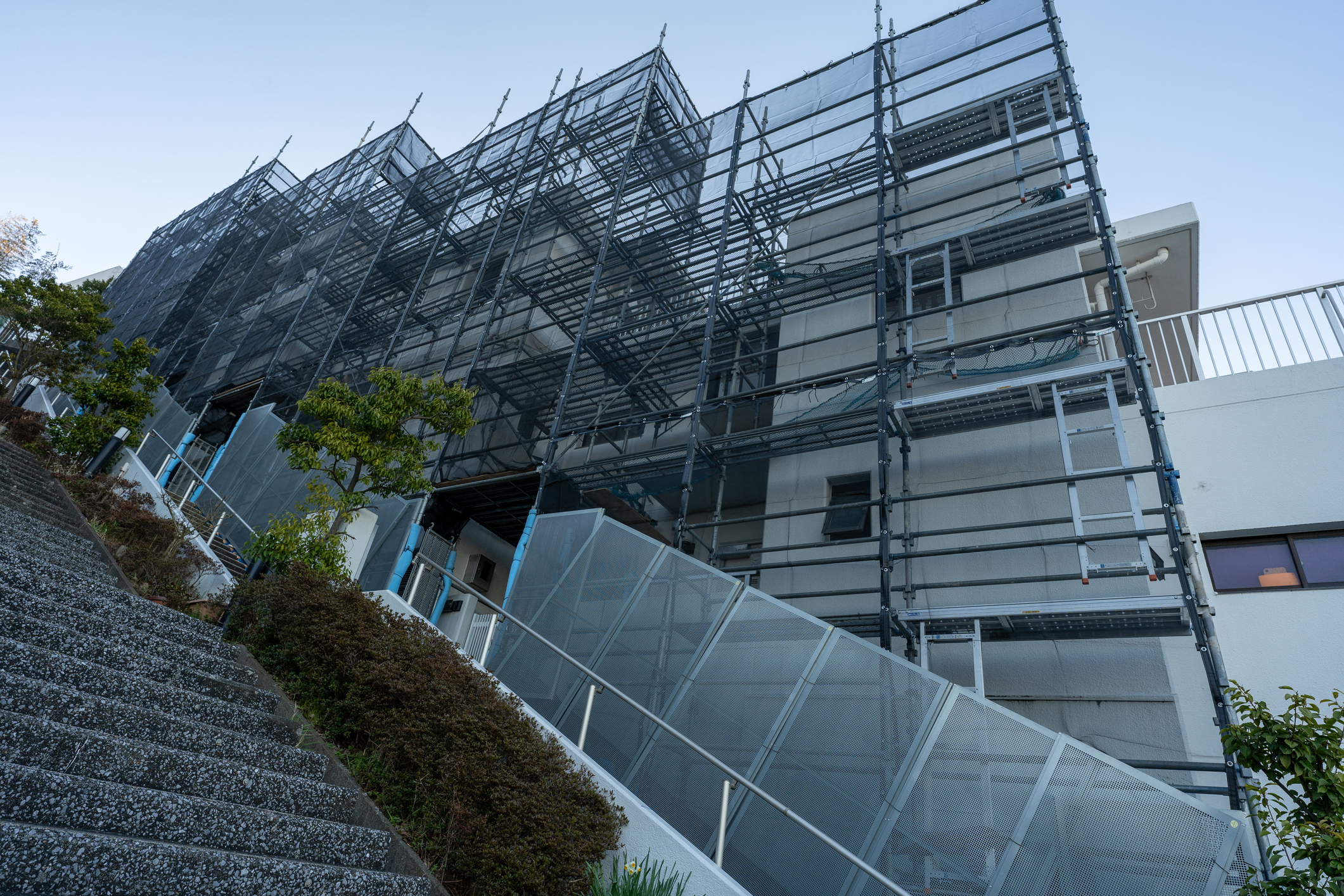

築30年を迎えるマンションにお住まいの皆様、大規模修繕工事への不安を感じていませんか?

「費用はどのくらいかかるのか」「どのような工事が必要なのか」「修繕積立金は足りるのか」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

築30年のマンションは、建物の安全性と資産価値を維持するための重要な分岐点を迎えています。

これまでに1〜2回の大規模修繕を経験している物件がほとんどですが、この時期の修繕工事は単なる外観の美化を超えて、給排水設備やエレベーターなど、生活に直結する設備の本格的な更新が必要となります。

本記事では、築30年マンションの大規模修繕について、国土交通省の最新データに基づく費用相場から具体的な工事内容、そして長期修繕計画の見直しポイントまで詳しく解説いたします。

また、大規模修繕の目的や必要性・基本的な工事内容や流れ・費用などを理解しておくと、本記事の理解がより深まります。

こちらの記事では「大規模修繕とは」をテーマに、基本的な知識をわかりやすく解説していますので、あわせてご覧ください。

目次

築30年マンションに大規模修繕が必要な理由

築30年を経過したマンションでは、建物全体の老朽化が進み、居住者の安全性と快適性に大きく関わる様々な問題が顕在化してきます。

この時期の大規模修繕は、単なるメンテナンスを超えて、マンションの将来を左右する重要な投資といえるでしょう。

建物の安全性と居住環境の維持

築30年を迎えた建物では、構造体そのものの劣化が深刻化し始めます。

外壁のひび割れやタイルの浮き、屋上防水の劣化による雨漏りリスクなど、放置すれば居住者の生命に関わる重大な問題に発展する可能性があります。

特に注意すべきは、目に見えない部分の劣化です。

給排水管の内部では錆びや腐食が進行し、突然の漏水事故や赤水の発生といったトラブルが頻発しやすくなります。

また、電気設備の老朽化による漏電リスクや、エレベーターの機械部品の摩耗による故障なども、日常生活に深刻な影響を与えます。

資産価値の保持と向上

マンションの資産価値は、建物の管理状況によって大きく左右されます。

適切な修繕が行われているマンションは、中古市場においても高い評価を受け、売却時の価格維持や賃貸需要の確保につながります。

国土交通省の調査によると、大規模修繕を計画的に実施しているマンションは、未実施の物件と比較して平均10〜15%高い査定価格となることが確認されています。

また、修繕履歴が明確に記録されているマンションは、購入検討者からの信頼度が高く、成約率の向上も期待できます。

資産価値向上に効果的な修繕項目を以下にまとめました。

- 外観の美観維持 – 外壁塗装や清掃により第一印象を向上

- 共用設備の機能性向上 – エレベーターや照明のグレードアップ

- 防犯・防災機能の強化 – オートロックや防犯カメラの設置

- バリアフリー対応 – スロープや手すりの設置で幅広い居住者に対応

これらの項目は単なる修繕を超えて、マンション全体の付加価値を高める重要な投資となります。

特に高齢化社会の進展により、バリアフリー対応は今後ますます重要な要素となるでしょう。

30年経過で顕在化する劣化症状

築30年のマンションで特に注意すべき劣化症状は多岐にわたります。

これらの症状を早期に発見し、適切に対処することが、大規模な損害を防ぐ鍵となります。

最も深刻な問題の一つは、コンクリートの中性化進行です。

築30年を経過すると、コンクリート内部のアルカリ性が徐々に失われ、鉄筋の腐食が始まります。

この現象は「爆裂」と呼ばれるコンクリートの剥落を引き起こし、建物の構造的安全性に重大な影響を与えます。

主要な劣化症状と対策を以下の表にまとめました。

| 劣化箇所 | 主な症状 | 放置した場合のリスク | 対策の緊急度 |

|---|---|---|---|

| 外壁 | ・ひび割れ ・タイル剥落 ・変色 | ・雨漏り ・タイル落下事故 | 高 |

| 屋上防水 | ・防水層の劣化 ・亀裂 | ・雨漏り ・躯体損傷 | 高 |

| 給排水管 | ・赤水 ・水圧低下 ・詰まり | ・漏水事故 ・断水 | 高 |

| エレベーター | ・異音 ・停止時の振動 | ・閉じ込め事故 ・運行停止 | 中 |

| 電気設備 | ・照明の点滅 ・分電盤の劣化 | ・漏電 ・停電 | 中 |

これらの劣化症状は相互に関連しており、一つの問題が他の箇所に波及することも少なくありません。

例えば、外壁のひび割れから浸入した雨水が電気設備に達し、漏電事故を引き起こすケースもあります。

そのため、部分的な修繕ではなく、包括的な大規模修繕による根本的な解決が重要です。

築30年マンションの大規模修繕費用の実態

築30年マンションの大規模修繕費用は、建物の規模や劣化状況、工事内容によって大きく変動しますが、国土交通省の最新データに基づいて、現実的な費用相場を把握することが重要です。

国土交通省データに基づく費用相場

令和3年度に国土交通省が実施した「マンション大規模修繕工事に関する実態調査」によると、築30年前後のマンションでは以下のような費用傾向が確認されています。

全国の大規模修繕工事における1戸あたりの平均費用は、工事回数や建物規模により異なりますが、築30年前後では100万円から125万円の範囲が最も多く、全体の約28%を占めています。

ただし、これは全国平均であり、都市部では材料費や人件費の高騰により、さらに高額になる傾向があります。

マンション規模別の費用相場を以下の表で示します。

| マンション規模 | 戸数目安 | 総工事費目安 | 1戸あたり費用 |

|---|---|---|---|

| 小規模 | 20~40戸 | 2,000~4,000万円 | 80~120万円 |

| 中規模 | 50~80戸 | 5,000~8,000万円 | 90~110万円 |

| 大規模 | 100戸以上 | 1億~1億5千万円 | 100~130万円 |

私が携わった築28年・60戸の中規模マンションでは、外壁塗装、屋上防水、給排水管更新を含む包括的な工事で、総額約6,500万円、1戸あたり約108万円の費用となりました。

当初の見積もりより約500万円の節約を実現できたのは、工事内容の精査と複数業者による競争入札を実施したことが要因でした。

1回目と2回目以降の費用差

築30年のマンションは、多くの場合2回目または3回目の大規模修繕となります。

工事回数が増えるにつれて、修繕内容が複雑化し、費用も高額になる傾向があります。

国土交通省のデータによると、1回目の大規模修繕では「4,000万円~6,000万円」の割合が最も多いのに対し、2回目の大規模修繕は「6,000万円~8,000万円」および「1億円~1億5千万円」の割合が高くなっています。

これは、設備の本格的な更新が必要となるためです。

工事回数による主な違いを以下にまとめました。

- 1回目(築12~15年) – 外壁塗装、屋上防水などの表面的修繕が中心

- 2回目(築25~30年) – 給排水管、エレベーターなど設備更新を含む

- 3回目(築40年前後) – 構造体の本格的補修、設備の全面刷新が必要

2回目以降で費用が増加する主な理由は、目に見えない部分の劣化が進行し、予想以上の補修が必要となることです。

例えば、給排水管の内部調査を行った結果、当初予定していた部分的な更生工事では対応できず、全面的な配管交換が必要となるケースも珍しくありません。

費用が高額になるケースと対策

築30年マンションの大規模修繕費用が予想以上に高額となる要因はいくつかありますが、事前の対策により費用を適正化することが可能です。

最も費用が膨らみやすいのは、建物診断が不十分な状態で工事計画を立てた場合です。

表面的な劣化しか把握せずに工事を開始すると、工事途中で深刻な問題が発見され、追加工事が必要となることがあります。

費用が高額になりやすい要因と対策を以下にまとめました。

- 不適切な建物診断 – 専門性の高い調査会社による詳細診断を実施

- 過剰な工事仕様 – 必要最小限の仕様で効果的な修繕計画を立案

- 業者選定の不備 – 複数社による競争入札で適正価格を確保

- 工事時期の不適切さ – 繁忙期を避けた工事計画で費用削減

特に重要なのは、工事の優先順位を明確にすることです。

すべての劣化箇所を一度に修繕する必要はなく、安全性に関わる緊急度の高い工事から段階的に実施することで、修繕積立金の負担を平準化できます。

私の経験では、適切な工事計画により20~30%の費用削減を実現したケースも多数あります。

30年経過マンションで必要な工事内容

築30年を経過したマンションでは、建物の各部位で様々な劣化が進行しており、包括的な修繕工事が必要となります。

工事内容を適切に理解することで、効果的な修繕計画を立てることができます。

外壁・屋根の補修と塗装工事

外壁と屋根は建物を風雨から守る最前線であり、築30年を経過すると本格的な補修と保護が必要となります。

単なる美観の回復だけでなく、建物全体の防水性能と耐久性を向上させる重要な工事です。

外壁工事では、まず打診調査により浮きやひび割れの範囲を正確に把握します。

タイル貼りの外壁では、接着力の低下によりタイルが剥落する危険性があるため、必要に応じて張り替えや接着剤注入による補修を行います。

モルタル仕上げの場合は、ひび割れの補修後、下地処理を経て塗装を施します。

外壁工事の主要な作業内容を以下の表にまとめました。

| 工事項目 | 作業内容 | 期間目安 | 1㎡あたり単価 |

|---|---|---|---|

| タイル補修 | 浮き・剥落部の張り替え | 2~3週間 | 8,000~12,000円 |

| モルタル補修 | ひび割れ補修・下地調整 | 1~2週間 | 3,000~5,000円 |

| 外壁塗装 | 下塗り・中塗り・上塗り | 3~4週間 | 4,000~7,000円 |

| シーリング工事 | 既存材撤去・充填・仕上げ | 1~2週間 | 800~1,200円/m |

屋根工事については、屋根材の種類により対応が大きく異なります。

スレート瓦の場合、築30年を経過すると塗装では対応できないほど劣化が進行している場合が多く、カバー工法や葺き替えを検討する必要があります。

一方、陸屋根の場合は防水層の全面改修が中心となります。

給排水設備の更新工事

築30年のマンションにおいて、給排水設備の更新は最も重要かつ高額な工事の一つです。

配管の劣化は居住者の生活に直結するため、適切なタイミングでの更新が不可欠です。

給排水管の劣化状況は、配管材質により大きく異なります。

昭和後期に建設されたマンションでは耐久性の低い鉄管が使用されていることが多く、赤水や漏水のリスクが高くなっています。

一方、平成以降に建設された建物では樹脂管や塩ビ管が採用されており、30~40年の耐用年数が期待できます。

給排水設備更新の主要な工法と特徴を比較しました。

| 工法 | 概要 | 1戸あたり費用 | 工期 | メリット・デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 更生工事 | 既存配管内部にライニング | 10~20万円 | 短期間 | ・コスト安 ・耐久性やや劣る |

| 更新工事(共用部のみ) | 共用配管を新規交換 | 20~40万円 | 中期間 | ・バランス良し ・部分対応 |

| 全面更新 | 専有部を含む全配管交換 | 50~80万円 | 長期間 | ・完全解決 ・高コスト |

事前の内視鏡調査により配管内部の錆の進行状況を詳細に把握し、緊急性の高い縦管のみを優先的に更新することで、当初予定の40%のコストで適切な対応を実現できた例もあります。

配管の劣化は一様ではないため、部位ごとの詳細な診断に基づく段階的な更新が効果的です。

エレベーターなど設備機器の改修

築30年のマンションでは、エレベーターをはじめとする各種設備機器の本格的な改修時期を迎えます。

これらの設備は居住者の日常生活に不可欠であり、故障による影響を最小限に抑えるための計画的な更新が重要です。

エレベーターの更新には、リニューアル工事とモダニゼーション工事の2つのアプローチがあります。

リニューアルは制御盤や巻上機などの主要部品を最新機器に交換する大規模な工事で、モダニゼーションは部分的な機能向上を図る工事です。

築30年の機器であれば、安全性と省エネ性能の向上を考慮して、リニューアル工事を選択することが一般的です。

主要設備機器の更新内容と効果を以下にまとめました。

- エレベーター – 制御システムの最新化により安全性向上と省エネ実現

- 機械式駐車場 – 老朽化した機械部品の交換で故障率大幅削減

- 受水槽・ポンプ – 給水システムの効率化で水圧安定と電気代削減

- インターホン – デジタル化により防犯性能と音質向上

- 照明設備 – LED化による電気代60~80%削減と長寿命化

設備更新の際に重要なのは、単なる同等品への交換ではなく、最新技術を活用した性能向上を図ることです。

例えば、エレベーターの制御システムを最新化することで、運転効率が向上し、年間の電気代を20~30%削減できた事例もあります。

また、LED照明への更新は初期投資を5~7年で回収でき、長期的な維持費削減効果も期待できます。

共用部分のリニューアル工事

共用部分のリニューアルは、マンションの印象を大きく左右し、資産価値の向上に直結する重要な工事です。

築30年を経過すると、エントランスや廊下などの共用部分も時代に適応したアップデートが必要となります。

エントランス周りでは、自動ドアの更新やオートロックシステムの導入により、利便性と防犯性を同時に向上させることができます。

また、照明のLED化や壁面の改修により、明るく現代的な印象を演出できます。

バリアフリー化も重要な要素で、スロープの設置や段差の解消により、高齢者や車いす利用者にも優しい環境を整備できます。

エントランスの全面リニューアルにより、来訪者からの印象が劇的に改善され、空室率が従来の15%から5%まで低下した事例があります。

共用部分への投資は、居住者の満足度向上だけでなく、具体的な経済効果も期待できる重要な施策です。

マンション大規模修繕50年を見据えた長期修繕計画

マンション大規模修繕50年のを見据えた長期修繕計画の見直しが不可欠です。

適切な計画により、修繕費用の平準化と建物の長寿命化を実現できます。

長期修繕計画の見直しタイミング

国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」では、計画期間を30年以上とし、大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすることが推奨されています。

築30年は、まさに長期修繕計画を根本的に見直すべき重要なタイミングです。

長期修繕計画の見直しでは、これまでの修繕履歴を詳細に分析し、当初計画との差異を把握することから始めます。

多くのマンションでは、建設時の長期修繕計画が実際の劣化状況と乖離しており、修繕時期や工事内容の調整が必要となっています。

見直しのポイントを以下の表にまとめました。

| 見直し項目 | チェックポイント | 対応の方向性 |

|---|---|---|

| 修繕周期 | 実際の劣化進行との整合性 | 建物特性に応じた周期調整 |

| 工事内容 | 現在の技術水準との適合性 | 最新工法・材料の採用検討 |

| 費用設定 | 最新の工事単価との比較 | 現実的な価格水準への修正 |

| 修繕項目 | 新たな修繕ニーズの発生 | 省エネ・バリアフリー等の追加 |

修繕積立金の適正化

築30年のマンションでは、修繕積立金の不足が深刻な問題となることが多く、適正な積立額への調整が急務となります。

国土交通省の調査によると、築30年前後のマンションの約60%で修繕積立金の不足が発生しています。

修繕積立金の適正化では、まず今後30年間に必要な修繕費用を正確に算出し、現在の積立残高と照らし合わせて不足額を把握します。

その上で、均等積立方式と段階増額積立方式のいずれかを選択し、区分所有者の負担能力も考慮した現実的な積立計画を策定します。

修繕積立金の適正化手法を比較しました。

- 均等積立方式 – 30年間一定額を積立、家計管理が容易で計画的

- 段階増額積立方式 – 段階的に積立額を増額、初期負担を軽減

- 一時金徴収 – 不足分を一括徴収、即効性があるが負担大

- 修繕ローン活用 – 金融機関からの借入、資金調達の多様化

実際の事例では、築31年・50戸のマンションで月額積立金を1戸あたり8,000円から13,000円に増額し、さらに修繕ローン3,000万円を活用することで、今後20年間の修繕計画を確実に実行できる体制を整えました。

重要なのは、区分所有者の理解と合意を得ながら段階的に適正化を進めることです。

将来の修繕周期と費用の平準化

建物の長寿命化を図るためには、修繕周期の最適化と費用の平準化が重要です。

従来の12年周期にとらわれず、建物の状況に応じた柔軟な修繕計画を立てることで、効率的な維持管理が可能となります。

最新の建物診断技術を活用することで、部位ごとの詳細な劣化状況を把握し、予防保全型の修繕計画を策定できます。

これにより、従来の事後保全型修繕と比較して、長期的な修繕費用を20~30%削減することが可能です。

また、修繕工事の実施時期を調整することで、足場設置などの共通費用を効率的に活用できます。

例えば、外壁工事と屋上防水工事を同時に実施することで、足場費用の重複を避け、トータルコストを削減できます。

築30年大規模修繕を成功させる進め方

築30年マンションの大規模修繕を成功に導くためには、計画段階から工事完了まで、各ステップでの適切な判断と管理が不可欠です。

築30年大規模修繕の進め方と事前準備

大規模修繕工事の成功は、事前準備の質により大きく左右されます。

築30年のマンションでは、建物の複雑な劣化状況を正確に把握し、居住者のニーズを反映した修繕計画を策定することが重要です。

修繕工事の基本的な進め方は、まず修繕委員会の設立から始まります。

理事会とは別に、修繕工事に特化した専門委員会を組織することで、より詳細な検討と意思決定を行うことができます。

委員会では、建物診断の実施、修繕仕様の検討、業者選定、工事監理など、工事完了まで一貫した管理を行います。

大規模修繕工事の標準的な進行スケジュールを以下に示します。

| 時期 | 主な作業内容 | 期間目安 | 重要ポイント |

|---|---|---|---|

| 準備期間 | 委員会設立・建物診断 | 6~12ヶ月 | 詳細な劣化状況の把握 |

| 設計期間 | 修繕仕様決定・設計図書作成 | 3~6ヶ月 | 適切な工法・材料の選定 |

| 業者選定 | 入札・業者決定 | 2~3ヶ月 | 技術力と価格の総合評価 |

| 工事期間 | 修繕工事実施 | 3~6ヶ月 | 品質管理と住民対応 |

| 完了検査 | 工事検査・引渡し | 1ヶ月 | 仕上がり品質の確認 |

事前準備で最も重要なのは、居住者アンケートの実施です。

修繕に対する要望、工事中の生活への配慮事項、費用負担に関する意見などを詳細に把握することで、後のトラブルを予防できます。

築30年大規模修繕の業者選定のポイント

築30年マンションの大規模修繕では、複雑な工事内容に対応できる技術力と豊富な経験を持つ業者の選定が成功の鍵となります。

価格だけでなく、総合的な評価による業者選定が重要です。

業者選定では、技術提案力

を重視することが不可欠です。築30年の建物では予期しない劣化が発見されることが多く、現場での柔軟な対応力と豊富な経験が求められます。

また、工事中の居住者への配慮や近隣対応も重要な評価項目です。

業者選定の主要チェックポイントを以下にまとめました。

- 施工実績 – 築30年前後のマンション修繕実績20件以上

- 技術力 – 一級建築士等の有資格者による現場管理体制

- 提案内容 – 建物特性に応じた独自工法や材料の提案

- アフターサービス – 工事完了後の定期点検と保証体制

- 財務健全性 – 経営状況と工事履行保証の確認

入札方式については、総合評価落札方式を採用することを強く推奨します。

価格のみの競争では、手抜き工事や後の追加費用発生のリスクが高まります。

技術力30%、価格50%、企業信頼性20%程度の配分で総合評価を行い、最も適した業者を選定することが重要です。

築30年大規模修繕の住民合意と工事管理

築30年マンションの大規模修繕では、多様な住民のニーズと工事中の生活への影響を適切に管理することが不可欠です。

円滑な合意形成と工事期間中の トラブル防止が成功の鍵となります。

住民合意の形成では、段階的な情報提供が効果的です。

まず修繕の必要性について理解を深めてもらい、次に具体的な工事内容と費用を説明し、最後に工事スケジュールと生活への影響について詳細に説明します。

各段階で十分な質疑応答の時間を設け、住民の不安や疑問を解消することが重要です。

工事中の管理で特に注意すべき点を以下にまとめました。

- 工事説明会の開催 – 工事開始前に詳細な作業内容と注意事項を説明

- 定期的な進捗報告 – 週1回のペースで工事状況を住民に報告

- 緊急連絡体制 – 24時間対応可能な連絡先を住民に周知

- 生活支援サービス – 洗濯物干し場の確保や騒音対策の実施

- 品質管理の徹底 – 第三者機関による工事監理で品質を担保

工事中のトラブルで最も多いのは、騒音と振動に関する苦情です。

特に在宅ワークが増加した現在では、従来以上にきめ細かい配慮が必要です。

また、工事の品質管理については、施工業者任せにせず、第三者の工事監理者による定期的なチェックを実施することが重要です。

築30年の建物では、工事途中で新たな問題が発見されることが多く、適切な対応方法について専門的な判断が求められます。

独立した立場の専門家による監理により、工事品質の確保と適正な費用管理を両立できます。

築30年の大規模修繕に関するよくある質問【FAQ】

築30年マンションの大規模修繕について、管理組合や居住者から寄せられる代表的な質問にお答えします。

これらの疑問を事前に解消することで、スムーズな修繕工事の実現につながります。

Q.築30年マンションの大規模修繕は必須ですか?

築30年マンションの大規模修繕は法的な義務ではありませんが、建物の安全性と資産価値を維持するために実質的に必須といえます。

この時期を逃すと、より深刻な問題に発展し、結果的に高額な修繕費用が必要となるリスクが高まります。

建築基準法第12条に基づく定期報告では、築10年を超えるマンションで外壁の全面点検が義務付けられており、劣化状況によっては改善指導が行われます。

また、給排水設備の劣化による漏水事故や、外壁材の落下による人身事故などが発生した場合、管理組合の責任が問われることもあります。

Q.工事期間中の生活への影響はどの程度ですか?

築30年マンションの大規模修繕では、工事内容により生活への影響の程度は異なりますが、適切な準備と配慮により影響を最小限に抑えることが可能です。

最も影響が大きいのは外壁工事期間中で、約2~3ヶ月間にわたり制約が生じます。

ベランダの使用制限が最も日常生活に影響します。

工事期間中は洗濯物の外干しができないため、室内干しや近隣のコインランドリーの利用が必要となります。

また、足場設置により窓の開閉が制限される期間もあり、換気や採光に配慮が必要です。

給排水設備の更新工事では、計画断水が実施されることがあります。

通常は事前に十分な告知を行い、断水時間を最小限(4~8時間程度)に抑えるよう工程を調整します。

Q.修繕積立金が不足している場合の対処法は?

築30年マンションでは修繕積立金の不足が一般的な問題となっており、複数の解決手法を組み合わせた対策が効果的です。

重要なのは、早期に不足額を正確に把握し、区分所有者の合意を得ながら段階的に解決することです。

最も現実的な対策は、修繕積立金の段階的増額です。

一度に大幅な増額を行うのではなく、3~5年かけて適正水準まで引き上げることで、区分所有者の負担を軽減できます。

同時に、修繕ローンの活用により当面の資金不足に対応し、時間的余裕を確保することが重要です。

また、工事内容の優先順位付けにより、緊急性の高い工事から段階的に実施することも有効な手法です。

例えば、安全性に関わる外壁補修と屋上防水を優先実施し、美観向上のための塗装工事は数年後に実施するなど、計画的な工事分割により資金負担を平準化できます。

Q.業者選定で注意すべきポイントは何ですか?

築30年マンションの大規模修繕業者選定では、価格競争力だけでなく、技術力と信頼性を総合的に評価することが成功の鍵となります。

特に複雑な劣化状況への対応力と、工事完了後の長期的なサポート体制が重要です。

最も重要な評価項目は施工実績です。

築30年前後のマンション修繕経験が豊富な業者は、予期しない問題への対応ノウハウを蓄積しており、工事品質と工期遵守の両立が期待できます。

また、一級建築士や一級建築施工管理技士などの有資格者による現場管理体制も必須条件です。

見積もり内容の透明性も重要な判断要素です。

詳細な積算根拠が示され、工事内容に応じた適正な単価設定がなされているかを確認します。

異常に安い見積もりは、手抜き工事や後の追加費用発生のリスクがあるため注意が必要です。

Q.工事費用を抑える方法はありますか?

築30年マンションの大規模修繕費用は適切な工夫により10~20%の削減が可能ですが、安全性と品質を損なわない範囲での合理化が重要です。

最も効果的な費用削減手法は工事仕様の最適化です。

過剰な仕様を見直し、建物の状況に応じた必要最小限の工事内容とすることで、大幅なコスト削減が可能です。

例えば、外壁塗装では高級塗料ではなく、耐久性と費用のバランスが取れた中級グレードの塗料を選択することで、20~30%の材料費削減を実現できます。

工事時期の調整による費用削減も有効です。

建設業界の繁忙期(春季・秋季)を避けて工事を実施することで、5~10%程度の費用削減が期待できます。

また、複数の修繕項目を同時に実施することで、足場設置などの共通費用を効率化し、トータルコストを抑制できます。

ただし、過度な費用削減は将来的により高額な修繕費用を招く可能性があります。

まとめ

築30年マンションの大規模修繕について、重要なポイントを以下にまとめました。

- 築30年は建物の安全性と資産価値維持の重要な分岐点

- 2回目以降の修繕費用は1戸あたり100~125万円が目安

- 給排水設備とエレベーターの更新が高額化の主要因

- 長期修繕計画の見直しで修繕周期と費用の適正化が可能

- 詳細な建物診断により効果的な修繕計画を策定

- 技術力重視の業者選定で工事品質と費用管理を両立

- 住民合意形成と工事中の適切な管理がトラブル防止の鍵

- 修繕積立金不足は段階的増額と工事優先順位で解決

築30年マンションの大規模修繕は、確かに大きな費用と労力を必要としますが、適切な計画と実施により、建物の寿命を大幅に延長し、快適な住環境と安定した資産価値を実現できます。

重要なのは、問題が深刻化する前に計画的なアプローチで取り組むことです。

成功する修繕工事には必ず共通点があります。

それは、居住者の皆様が修繕の必要性を正しく理解し、専門家のアドバイスを活用しながら、長期的視点で意思決定を行うことです。

築30年という節目を契機として、皆様のマンションがさらに30年、50年と価値を維持し続けるための第一歩を踏み出していただければと思います。