板橋区のウレタン防水工事をお考えの方へ|費用相場から種類・手順・業者選びまで徹底解説

2025/10/20

東京都板橋区でウレタン防水工事をお考えの皆さま、建物の雨漏りや防水層の劣化にお悩みではありませんか。首都圏特有の厳しい環境条件の中で、大切な建物を長期間守り続けるためには、適切な防水工事が欠かせません。

ウレタン防水工事は、液体状の防水材を塗布して防水層を形成する工法で、複雑な形状の屋上やベランダにも対応できる優れた特性を持っています。

しかし、工法の選択から業者選び、費用相場の把握まで、多くの判断を迫られることでしょう。

この記事では、東京都板橋区でウレタン防水工事を成功させるために必要な知識をわかりやすく解説いたします。工法別の費用相場から助成金制度の活用方法、信頼できる業者の見極め方まで、実践的な情報をお届けします。

読み終わる頃には、安心して工事を進められる知識と自信を身につけていただけることでしょう。

目次

ウレタン防水(ウレタン塗膜防水工法)とは?基本知識

ウレタン防水は、液体状のウレタン樹脂を下地に直接塗布し、化学反応により防水層を形成する工法です。

現在、国内の防水工事で最も多く採用されている工法で、その理由は施工の柔軟性と優れたコストパフォーマンスにあります。

従来のシート防水やアスファルト防水と比較して、複雑な形状や狭小部分への施工が容易で、既存の防水層の上から施工する改修工事にも適しています。

また、継ぎ目のない一体的な防水層を形成できるため、雨漏りリスクを大幅に軽減できます。

防水層とは?どんな役割があるのか?

防水層は、建物の構造体を雨水や湿気から守る重要な保護膜です。屋上や屋根、ベランダなどの水平面に設置され、建物内部への水の浸入を防ぐ最前線の役割を担っています。

防水層が果たす具体的な役割は多岐にわたります。まず、雨水の浸入防止により、建物の構造材である鉄筋コンクリートや木材の劣化を防ぎます。

水分による劣化は建物の耐久性を著しく低下させ、最悪の場合は構造的な問題を引き起こす可能性があります。

さらに、室内環境の維持という重要な機能も担っています。防水層が適切に機能することで、室内への雨漏りやカビの発生を防ぎ、快適で健康的な住環境を保持できます。

特に東京都板橋区のような湿度の高い地域では、この機能の重要性がより一層高まります。

また、建物の資産価値保護という経済的な側面も見逃せません。適切な防水対策により建物の劣化を防ぐことで、長期的な修繕費用を抑制し、建物の資産価値を維持できます。

密着工法と通気緩衝工法の違いとは?

ウレタン防水には主に2つの工法があり、それぞれ異なる特徴と適用場面を持っています。工法選択は建物の状況や予算に応じて慎重に検討する必要があります。

| 項目 | 密着工法 | 通気緩衝工法 |

|---|---|---|

| 施工方法 | 下地に直接塗布 | 通気シート設置後に塗布 |

| 費用相場 | 4,000~6,000円/㎡ | 6,000~8,500円/㎡ |

| 耐用年数 | 8~10年 | 12~15年 |

| 工期 | 3~5日 | 5~7日 |

| 適用場面 | 新築・良好な下地 | 改修・下地に不安がある場合 |

密着工法は、下地に直接ウレタン樹脂を塗布する最もシンプルな工法です。施工が迅速で費用を抑えられるため、新築建物や下地状態が良好な場合に適しています。

ただし、下地の動きや湿気の影響を受けやすく、条件によっては早期劣化のリスクがあります。

一方、通気緩衝工法は下地と防水層の間に通気シートを設置し、湿気を適切に排出する仕組みを持つ工法です。

初期費用は高くなりますが、下地の動きや湿気による影響を軽減でき、長期的な防水性能を確保できます。特に改修工事や下地に不安がある場合には、この工法が推奨されます。

板橋区でウレタン防水工事が重要な理由とは?

板橋区は全国でも特に厳しい環境条件下にあり、建物の防水対策がより重要な地域です。首都圏特有の気候条件や都市環境が、建物に与える影響は年々深刻化しており、適切な防水工事なしには建物の長期維持は困難と言えるでしょう。

近年の気候変動により、従来の防水基準では対応しきれない状況が生まれています。

特に集中豪雨やゲリラ豪雨の頻発、ヒートアイランド現象による高温環境は、防水材料に大きな負荷をかけ続けています。

都市部特有の環境がもたらす建物への影響

東京都の都市部環境は、建物の防水層に対して複数の深刻な影響を与えています。これらの環境要因を理解することで、なぜ東京都で防水工事が特に重要なのかが明確になります。

大気汚染物質による化学的劣化も深刻な問題です。車両の排気ガスや工場からの排出物質が防水層表面に付着し、酸性雨と組み合わさることで化学反応を起こし、防水性能を低下させます。

特に交通量の多い幹線道路沿いの建物では、この影響が顕著に現れます。

建物密度の高さによる日照不足と湿気の滞留も見逃せない要因です。隣接建物による影が多い環境では、防水層表面の乾燥が不十分となり、カビや藻類の発生を促進します。

これらの微生物は防水層を徐々に侵食し、防水性能の低下を引き起こします。

振動による影響も都市部特有の問題です。地下鉄や幹線道路からの振動が建物構造に伝わり、防水層に微細なひび割れを発生させる可能性があります。

このような微細な損傷は目視では確認困難ですが、長期間にわたって雨水浸入の原因となります。

地域別の気候条件と防水ニーズの違い

東京都内でも、地域によって気候条件や環境要因が異なり、それに応じて防水ニーズも変化します。地域特性を理解することで、より効果的な防水対策を選択できます。

23区内の都心部では、先述のヒートアイランド現象が最も顕著に現れます。

特に千代田区、中央区、港区などのオフィス街では、コンクリートやアスファルトによる蓄熱効果が高く、夜間でも気温が下がりにくい状況が続きます。この環境では、耐熱性に優れた防水材料の選択と、定期的なメンテナンスが不可欠です。

一方、多摩地域では比較的自然環境に近い条件ですが、山間部特有の寒暖差や結露の問題があります。

朝晩の気温差が大きい地域では、防水層の伸縮が頻繁に発生し、疲労による劣化が進みやすくなります。このような地域では、柔軟性に優れた防水材料の選択が重要です。

海側の地域(江東区、品川区、大田区など)では、塩害の影響を考慮する必要があります。海からの塩分を含んだ風が防水層表面に塩分を蓄積させ、金属部分の腐食や防水材料の劣化を促進します。

これらの地域では、耐塩害性能を持つ防水システムの採用が推奨されます。

板橋区のウレタン防水工事の工法別費用

東京都板橋区におけるウレタン防水工事の費用は、選択する工法や建物の条件、施工業者によって大きく変動します。適正な予算計画を立てるためには、工法別の費用相場を正確に把握することが不可欠です。

都内の防水工事費用は、全国平均と比較して10~20%程度高い傾向にあります。これは人件費の高さ、資材運搬費、駐車場代などの諸経費が影響しているためです。

しかし、競合業者が多いことから、適切な相見積もりにより費用を抑えることも可能です。

| 工法名 | 施工単価 (㎡あたり) | 主な施工場所 | 耐用年数の目安 |

|---|---|---|---|

| 密着工法 | 4,000〜6,500円 | ・ベランダ ・バルコニー ・屋上(小面積) | 約10〜13年 |

| 通気緩衝工法 | 6,000〜8,500円 | ・屋上・陸屋根 ・湿気が多い場所 | 約12〜15年 |

密着工法の特徴と費用相場(4,000~6,000円/㎡)

密着工法は、下地に直接ウレタン樹脂を塗布する最もベーシックな工法です。シンプルな施工手順により、コストを抑えながら確実な防水効果を得ることができます。

東京都内での密着工法の㎡単価は4,000~6,000円が相場となっています。この価格帯には、材料費、施工費、基本的な下地処理費が含まれます。

ただし、下地の状況や建物の立地条件により、追加費用が発生する場合があります。

この工法が適している場面は限定的です。新築建物や下地状態が良好な改修工事、予算を重視するプロジェクトに適しています。一方、下地に不安がある場合や長期的な耐久性を重視する場合には、通気緩衝工法の検討をお勧めします。

密着工法を選択する際の注意点として、下地の湿気状況を十分に確認することが重要です。湿気が多い下地に密着工法を適用すると、防水層の膨れや剥離が早期に発生するリスクがあります。

通気緩衝工法の特徴と費用相場(6,000~8,500円/㎡)

通気緩衝工法は、下地と防水層の間に通気シートを設置し、湿気を適切に排出する機能を持つ高性能な工法です。初期費用は高くなりますが、長期的な信頼性と耐久性に優れています。

東京都内での通気緩衝工法の㎡単価は6,000~8,500円が相場です。密着工法と比較して50~70%程度費用が上昇しますが、耐用年数は12~15年と大幅に延長されるため、長期的なコストパフォーマンスに優れています。

通気緩衝工法の最大の特徴は、下地からの湿気に対する強い抵抗力です。脱気筒を通じて湿気を継続的に排出するため、防水層の膨れや剥離を効果的に防止できます。

特に改修工事では、既存下地の湿気状況が不明な場合が多いため、この工法が推奨されます。

メンテナンスの面でも優れています。定期的な脱気筒の清掃と点検により、長期間にわたって安定した防水性能を維持できます。また、部分補修も比較的容易で、ライフサイクルコストの削減に貢献します。

面積別・建物タイプ別の総額目安

実際の工事費用を把握するためには、面積や建物タイプによる総額の目安を知ることが重要です。以下の表は、東京都内での一般的な費用目安を示しています。

| 建物タイプ | 面積目安 | 密着工法 | 通気緩衝工法 | 工期 |

|---|---|---|---|---|

| 戸建住宅ベランダ | 20~30㎡ | 12~20万円 | 18~28万円 | 2~4日 |

| 戸建住宅屋上 | 40~60㎡ | 20~36万円 | 30~51万円 | 3~5日 |

| 小規模マンション | 100~150㎡ | 50~90万円 | 75~128万円 | 7~10日 |

| 中規模ビル | 200~300㎡ | 100~180万円 | 150~255万円 | 10~14日 |

| 大規模建物 | 500㎡以上 | 250万円~ | 375万円~ | 20日以上 |

上記の費用には、基本的な施工費用が含まれていますが、以下の要因により変動する可能性があります。

- 下地の劣化状況と必要な補修範囲

- 既存防水層の撤去費用

- 立地条件(アクセスの良さ、近隣への配慮の必要性)

- 付帯工事(笠木工事、ドレン改修など)

- 使用する防水材料のグレード

これらの要因を正確に把握するためには、専門業者による詳細な現地調査が不可欠です。

特に東京都内では建物へのアクセスが困難な場合や、近隣への配慮が必要な立地が多いため、事前の十分な調査と計画が重要となります。

また、工期についても上記は標準的な目安であり、天候条件や近隣との調整により延長される場合があります。特に梅雨時期や台風シーズンでは、工期の延長を見込んだスケジュール計画が必要です。

東京都で利用できるウレタン防水工事の助成金・補助制度

東京都では環境対策や住宅改修を促進するため、様々な助成金・補助制度が設けられています。これらの制度を活用することで、防水工事の費用負担を大幅に軽減できる可能性があります。

助成制度は都レベルと区市町村レベルで重層的に設けられており、条件が合えば複数の制度を併用することも可能です。

ただし、申請には期限や条件があるため、工事計画の初期段階から制度の確認と準備を進めることが重要です。

東京都の主な助成制度

| 制度名 | 対象工事内容 | 補助内容・上限額 |

|---|---|---|

| 東京都地球温暖化防止対策助成金 | 高反射率塗料や遮熱トップコートを使用した防水・外壁・屋上工事 | 工事費の10〜30%補助 上限:建物規模に応じ最大数百万円 |

| 屋上・壁面緑化助成制度 | 屋上緑化、防水工事を伴う緑化改修 | 緑化面積1㎡あたり 最大20,000円 |

| 省エネルギー設備導入促進事業 | 断熱・遮熱工事を含む屋上・外壁改修 | 補助率1/3 上限100万円程度 |

| 太陽光発電設備設置助成 | 太陽光設置時の屋上防水・改修工事 | 工事費の1/3 上限:100万円程度 |

東京都の助成制度は、地球温暖化防止や省エネルギー推進を目的としており、ウレタン防水工事も「遮熱・断熱改修」として対象になる場合があります。

工事費の一部が補助されるため、環境性能の高い仕様を選ぶことで費用負担を軽減しながら、建物の耐久性と省エネ効果を高めることができます。

ウレタン防水そのものに対する直接的な補助制度は少ないものの、「遮熱防水」「断熱防水」「屋上緑化」などの環境対策型防水工事であれば、都・区の助成金を活用できる可能性があります。

区市町村別の独自補助制度一覧

東京都内の各区市町村では、住環境改善や省エネルギー促進を目的とした独自の補助制度を実施しています。

これらの制度は地域の特性に応じて設計されており、都の制度と併用できる場合も多くあります。

| 自治体 | 制度名 | 補助内容 | 上限額 | 主な条件 |

|---|---|---|---|---|

| 世田谷区 | 住宅リフォーム補助制度 | 防水工事費用の10% | 20万円 | 区内施工業者利用 |

| 足立区 | 住宅リフォーム助成事業 | 工事費用の10% | 20万円 | 個人住宅・店舗併用住宅 |

| 杉並区 | 地球温暖化対策設備等導入助成 | 1,000円/㎡ | 15万円 | 高反射率塗料使用 |

| 中野区 | 省エネルギー設備設置助成 | 工事費用の一部 | 30万円 | CO₂削減効果確認 |

| 港区 | 地球温暖化対策助成制度 | 工事費用の一部 | 50万円 | 法人・管理組合も対象 |

多摩地域でも充実した制度が用意されています。八王子市では「住宅改良工事助成制度」として防水工事を含む改修工事に対して融資と助成を組み合わせた支援を行っています。

町田市の「住宅修築資金融資制度」では、低金利での融資により一時的な資金負担を軽減できます。

これらの制度を利用する際の共通的な注意点があります。多くの制度では工事着手前の申請が必要で、事後申請は認められません。

また、指定された施工業者や材料の使用が条件となる場合もあるため、事前の確認が重要です。

助成金申請の流れと必要書類

助成金申請を成功させるためには、正確な手続きと適切な書類準備が不可欠です。申請から受給までの流れを理解し、計画的に進めることで確実に補助を受けることができます。

必要書類は制度により異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。

- 申請書(所定の様式)

- 工事見積書(詳細な内訳を含む)

- 建物の図面または写真

- 住民票または登記事項証明書

- 税金の納付証明書

- 施工業者の建設業許可証明書

- 使用材料の仕様書

これらの書類準備には時間を要するため、工事計画の初期段階から準備を開始することが重要です。

特に建設業許可証明書や材料仕様書は施工業者からの提供が必要で、業者選定時に確認しておく必要があります。

申請書類の作成では、工事内容と助成対象要件の適合性を明確に示すことが重要です。

技術的な内容については、施工業者と連携して正確な情報を記載し、審査での疑問点を事前に解消しておきます。

東京都板橋区におけるウレタン防水工事の流れ

東京都板橋区でのウレタン防水工事は、調査から完了まで綿密な計画に基づいて実施されます。

都市部特有の制約や近隣への配慮を考慮した、9つのステップによる体系的なアプローチが品質と安全性を確保します。

Step1. 現地調査・診断の実施

防水工事の成功は、詳細で正確な現地調査から始まります。東京都内の建物は築年数や構造が様々で、個別の状況に応じた診断が不可欠です。

ひび割れ、膨れ、剥離の有無と程度を記録し、雨漏りの原因を特定します。また、下地コンクリートの状態、勾配の適正性、排水設備の機能も併せて調査します。

調査結果は写真と図面を用いて詳細に記録し、お客様に現状の問題点と改善方法を分かりやすく説明します。この段階で工法選択の根拠と工事の必要性を明確に示すことで、信頼関係の構築を図ります。

Step2. 工法選定・詳細見積もりの作成

現地調査の結果を踏まえ、建物の状況と予算に最適な防水工法を選定します。東京都内では様々な制約条件があるため、複数の選択肢を比較検討して最適解を提案します。

工法選定では、技術的な適合性だけでなく、工期、近隣への影響、将来のメンテナンス性も総合的に評価します。

見積書は工事項目を詳細に分類し、材料費、施工費、諸経費を明確に記載します。同じ項目の数量を意図的に統一するような不正な記載は行わず、実測に基づく正確な数量を提示します。

Step3. 契約締結・工事計画の策定

お客様にご納得いただいた後、東京都建設業法に基づく正式な工事請負契約を締結します。契約書には工事内容、工期、支払い条件、保証内容を明記し、双方の権利と義務を明確化します。

工事計画の策定では、東京都の地域特性を十分に考慮します。住宅密集地や商業地域での作業時間制限、騒音規制値、廃材処理方法などを詳細に計画し、法令遵守と近隣との良好な関係維持を図ります。

Step4. 近隣説明・必要な届出の提出

東京都内での防水工事では、近隣住民への事前説明が極めて重要です。工事内容、期間、作業時間帯について丁寧に説明し、ご理解とご協力をお願いします。

説明では具体的な騒音レベルと対策方法を示し、近隣への影響を最小限に抑える配慮を説明します。特に早朝や夕方の作業制限、土日祝日の作業可否について明確な方針を伝えます。

建築基準法や各区市町村の条例に基づく届出も適切に実施します。足場設置による道路使用許可、廃材処理に関する届出、騒音作業届などを期限内に提出し、法令遵守を徹底します。

Step5. 仮設工事・安全対策の実施

本格的な防水工事に先立ち、安全で効率的な作業環境を整備します。東京都内の限られた空間での作業では、特に綿密な安全計画が要求されます。

足場組立では労働安全衛生法の基準を厳格に守り、落下防止措置を徹底します。屋上作業では安全帯の設置点を確保し、強風時の作業中止基準も明確に設定します。

近隣への飛散防止対策も万全に行います。防護シートの設置、作業エリアの区画、風向きを考慮した作業計画により、周辺環境への影響を最小限に抑えます。

Step6. 既存防水層の撤去・下地処理

撤去作業では発生する廃材の種類を特定し、適切な分別と処理を行います。アスベストを含む可能性のある古い防水材については、専門的な調査と処理を実施し、作業者と周辺環境の安全を確保します。

下地処理では、ひび割れの補修、レベル調整、清掃を徹底的に行います。下地の品質が最終的な防水性能を大きく左右するため、妥協のない作業を実施します。

Step7. 防水層の施工・品質検査

選定した防水工法に基づき、専門技術者が防水層の施工を行います。ウレタン防水では塗布の均一性と適切な膜厚確保が品質の鍵となります。

施工中は品質管理責任者による定期的な検査を実施します。膜厚測定、接着強度確認、防水性能テストなどを各工程で行い、問題があれば即座に修正します。

各工程の完了時には写真記録を作成し、施工品質の証拠を残します。これらの記録は完成後の保証書類としても活用され、長期的な品質保証の基盤となります。

Step8. 仕上げ工事・最終検査

防水層の施工完了後、トップコートの塗布と付帯工事を実施します。トップコートは紫外線や物理的な損傷から防水層を保護する重要な役割を果たします。

最終検査では防水性能の確認を重点的に行います。散水試験や湛水試験により実際の防水効果を確認し、不具合があれば完全に修正します。

完成写真の撮影と記録の整理を行い、お客様への引き渡し準備を完了します。施工記録、使用材料一覧、メンテナンス方法などをまとめた資料を準備します。

板橋区のウレタン防水業者選びのポイント

東京都内には数多くの防水工事業者が存在しますが、技術力と信頼性を兼ね備えた優良業者を見極めることは容易ではありません。適切な業者選択は工事の成功に直結する最も重要な要素です。

工事後の早期劣化、追加費用の発生、アフターサービスの不備などのリスクを回避するため、客観的で具体的な判断基準に基づいた業者選定が不可欠です。

建設業許可と防水施工技能士の資格確認方法

信頼できる防水工事業者を見極める第一歩は、適切な資格と許可を有しているかの確認です。法的要件を満たさない業者との契約は、様々なリスクを伴います。

建設業許可の確認では、東京都知事許可または国土交通大臣許可の「防水工事業」を取得しているかを確認します。

防水施工技能士の資格保有状況も重要な判断材料です。特に1級防水施工技能士が在籍している業者は、高い技術力を有していると判断できます。資格者の氏名と取得年月日を確認し、実際の施工に従事するかも併せて確認します。

業界団体への加盟状況も信頼性の指標となります。

全国防水工事業協会、日本ウレタン建材工業会、関東防水管理事業協同組合などへの加盟は、業界基準への準拠と継続的な技術向上への取り組みを示しています。

自社施工か下請けかを見極める具体的な方法

東京都内の防水工事業者は、自社で職人を抱える業者と営業のみで施工は下請けに依存する業者に大別されます。品質管理と責任体制の観点から、自社施工業者を選択することが重要です。

自社施工業者の見極め方として、まず施工実績の確認があります。過去の工事写真が豊富にあり、施工過程の詳細な説明ができる業者は自社施工の可能性が高いと判断できます。

現地調査に来る担当者の知識レベルも重要な判断材料です。実際の施工について技術的な質問に詳しく答えられ、施工上の注意点や工法選択の根拠を明確に説明できる担当者がいる業者は、自社施工の体制を持っていると考えられます。

見積書の透明性|適正価格を判断する項目解説

見積書の内容と記載方法は、業者の信頼性と技術力を判断する重要な材料です。詳細で透明性の高い見積書を提示する業者は、適正な施工を行う可能性が高いと判断できます。

適正な見積書では、工事項目が詳細に分類されています。材料費、施工費、諸経費が明確に区分され、各項目の単価と数量が具体的に記載されています。

「工事一式」のような曖昧な記載が多い見積書は注意が必要です。

価格の妥当性判断では、極端に安価な見積もりに注意が必要です。相場を大幅に下回る価格は、材料の品質低下、施工工程の省略、追加費用の後付けなどのリスクを示唆しています。

保証内容とアフターサービスの重要性

防水工事の真の価値は、工事完了後の長期間にわたる性能維持にあります。充実した保証内容とアフターサービス体制を持つ業者選択が、長期的な安心につながります。

保証期間は工法によって異なりますが、通常5~10年程度が一般的です。

重要なのは保証期間の長さだけでなく、保証範囲の明確性です。どのような不具合が保証対象となるか、免責事項は何か、修補費用の負担割合はどうなるかを明確に確認します。

定期点検サービスの有無と内容も重要な確認項目です。年1回程度の定期点検により、小さな不具合を早期発見し、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

緊急時の対応体制も確認が必要です。台風や集中豪雨後の緊急点検、雨漏り発生時の応急処置、修補工事の実施体制などを具体的に確認し、迅速な対応が期待できるかを判断します。

工事完了後に正式な保証書が発行され、保証内容が文書で明確化されることを確認します。また、業者の廃業リスクに備えた保証継承制度の有無も確認ポイントです。

悪徳業者の手口と回避方法

残念ながら防水工事業界には悪徳業者も存在し、巧妙な手口で消費者を騙そうとします。これらの手口を理解し、事前に回避することで被害を防ぐことができます。

訪問営業による強引な契約迫りは典型的な悪徳業者の手口です。「近所で工事をしているから特別価格で」「今日契約すれば大幅割引」などの誘い文句で即断を迫ります。このような営業に対しては、冷静に断り、複数業者からの相見積もりを必ず取ることが重要です。

不安を煽る診断結果の提示も注意が必要です。「すぐに工事しないと大変なことになる」「他の業者では手遅れと言われるレベル」などの過度な危機感を煽る説明は、悪徳業者の常套手段です。セカンドオピニオンを求め、冷静な判断を心がけます。

東京都におけるウレタン防水工事の施工事例|新東亜工業

東京都内では、建物の老朽化や気候条件の影響により、屋上からの雨漏り・防水層の劣化が多く見られます。

新東亜工業では、ウレタン防水・シート防水・FRP防水など、建物の構造や環境に合わせた最適な工法を提案しています。

これまでの施工事例を通して、確かな技術と品質へのこだわりをご紹介します。

東京都台東区の戸建て住宅|屋上防水工事の施工事例

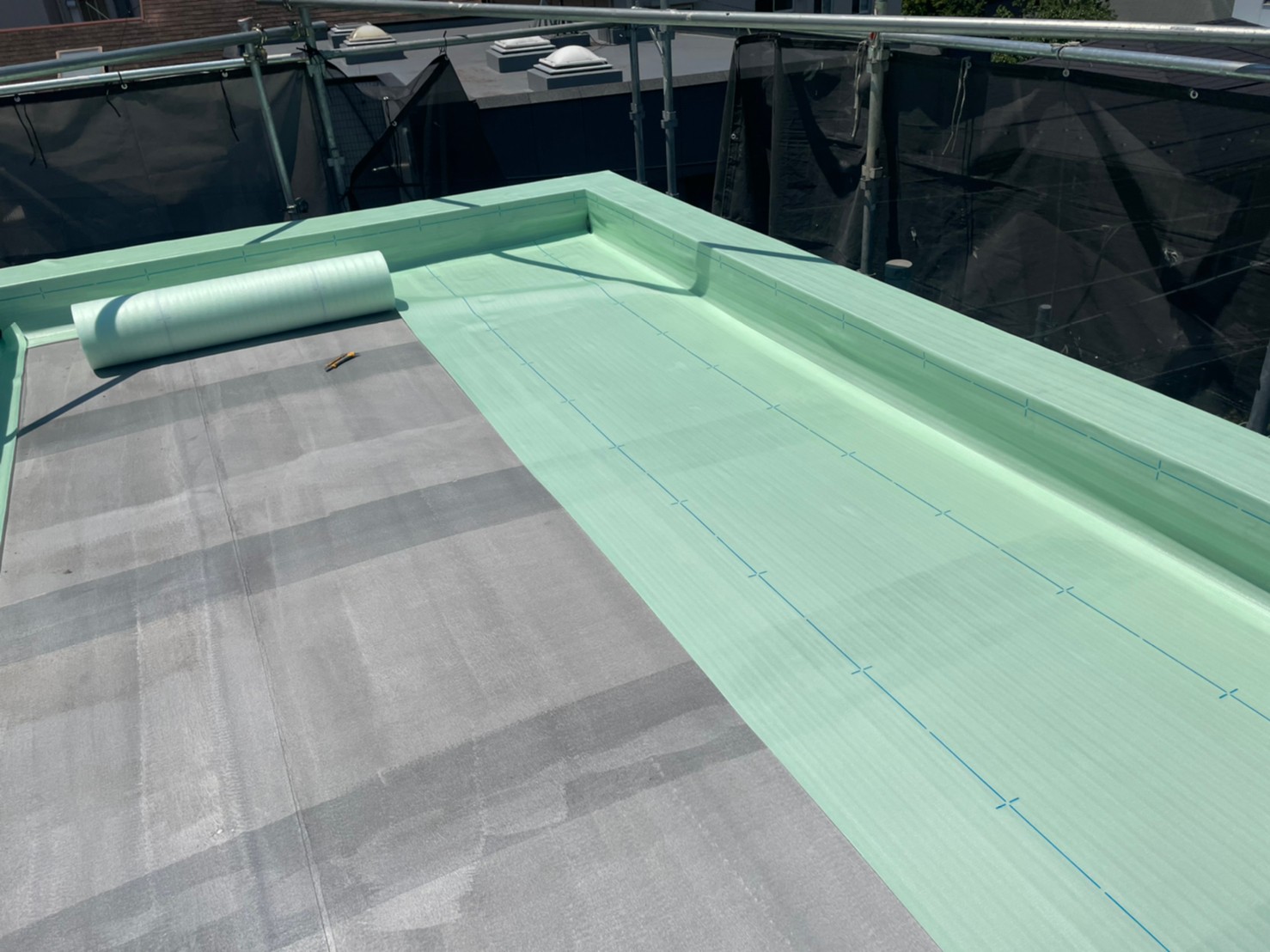

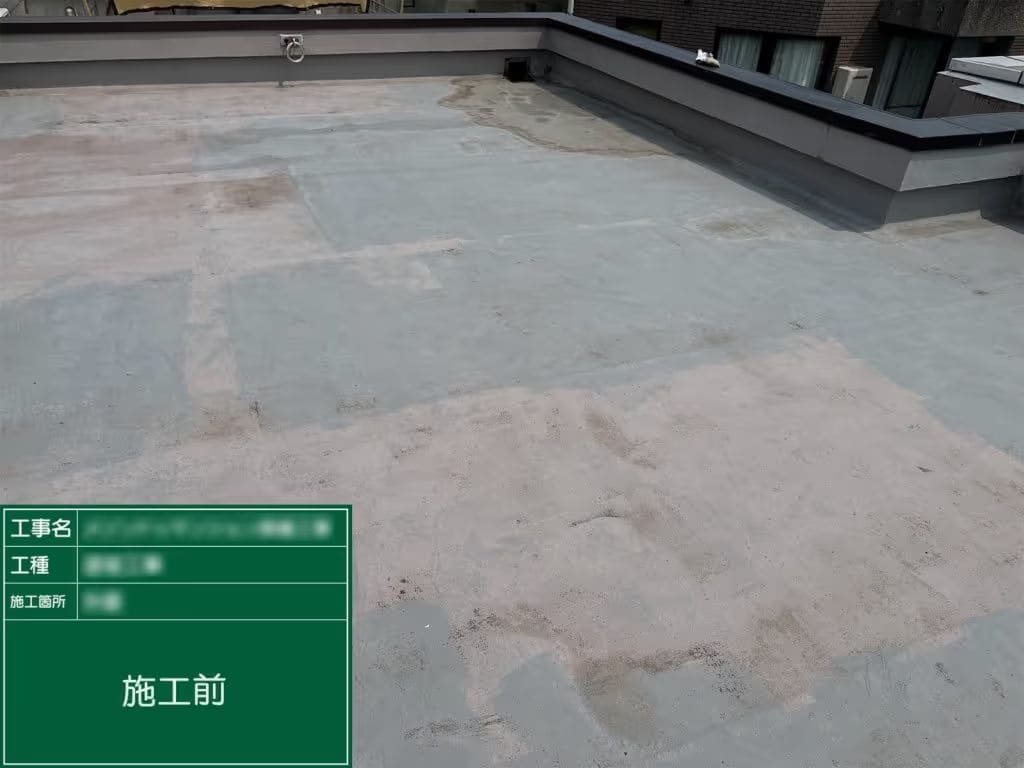

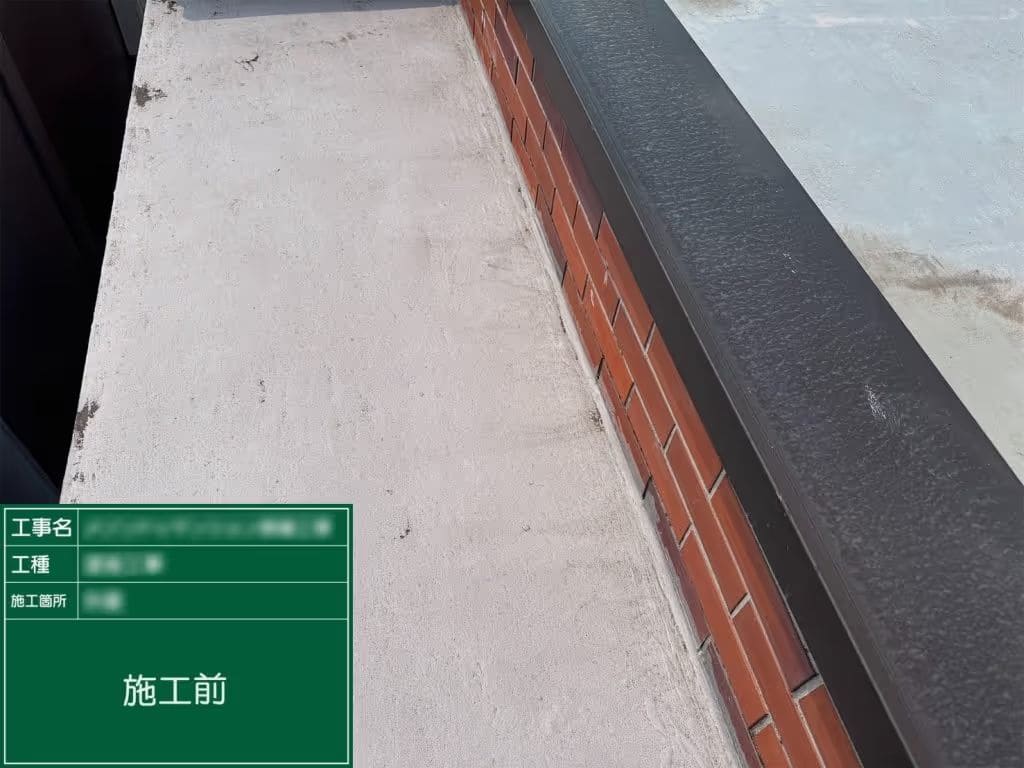

東京都台東区にある戸建て住宅の屋上にて、防水工事を実施しました。施工対象は屋上全面で、下地のひび割れが多く、補修作業に丁寧な対応が求められる現場でした。

防水性能の回復と長期的な耐久性の確保を目的として、ウレタン塗膜防水の通気緩衝工法を採用しています。

| 工事項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 高圧洗浄工事 | ・屋上全体の汚れ・粉塵・旧防水層の劣化物を徹底洗浄 ・防水材の密着性を高めるための重要工程 |

| 下地補修工事 | ・ひび割れの多いコンクリート面をモルタルで平滑処理 ・カチオン系樹脂モルタルで全面下地調整を実施 |

| 通気緩衝工法施工 | ・通気緩衝シートを下地に設置 ・内部の水分・湿気を逃がして防水層の膨れや浮きを防止 |

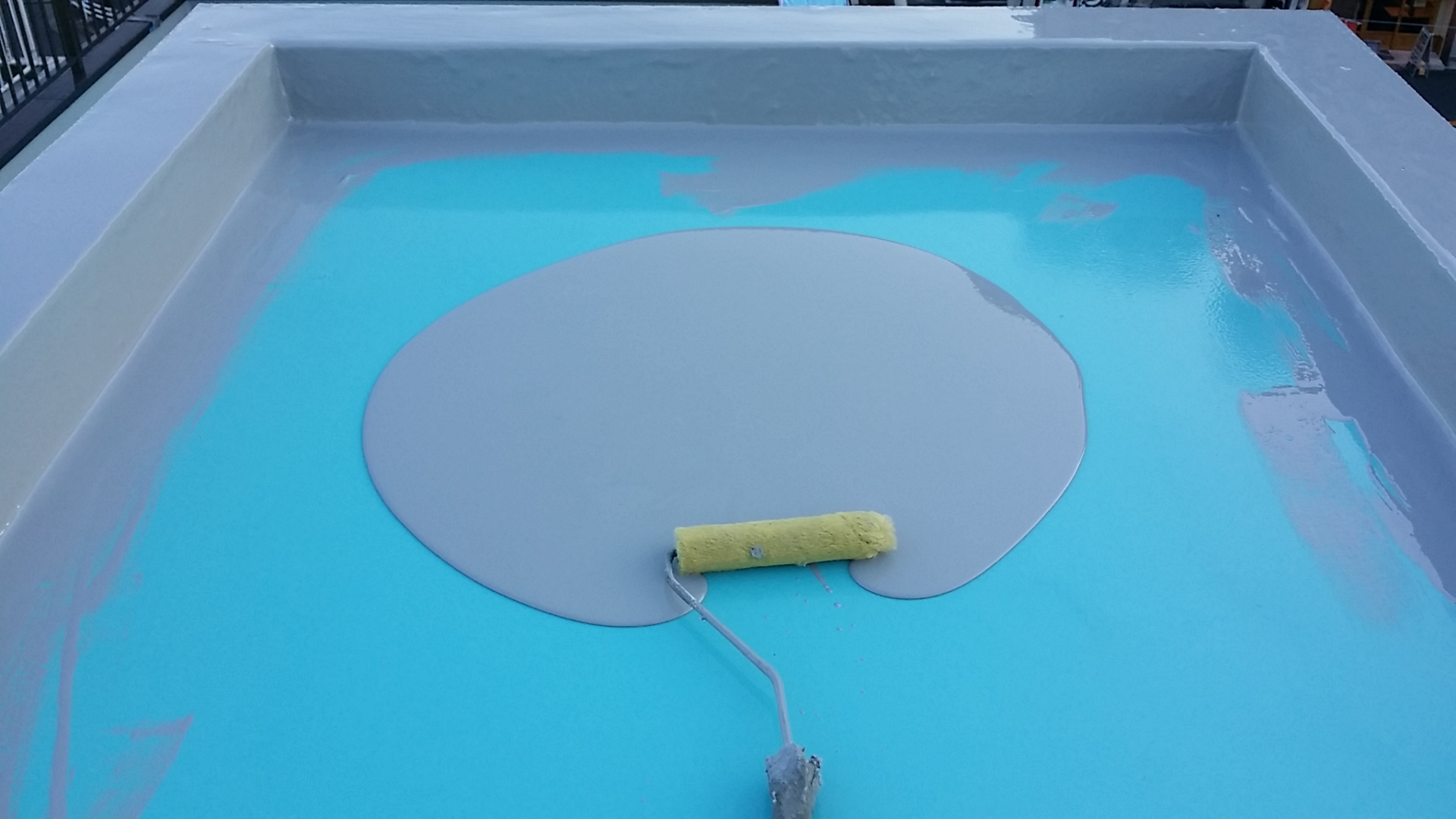

| ウレタン塗膜防水 | ・通気緩衝層上にウレタン樹脂を塗布・硬化させ、防水層を形成 ・密着性と柔軟性に優れる仕上げ |

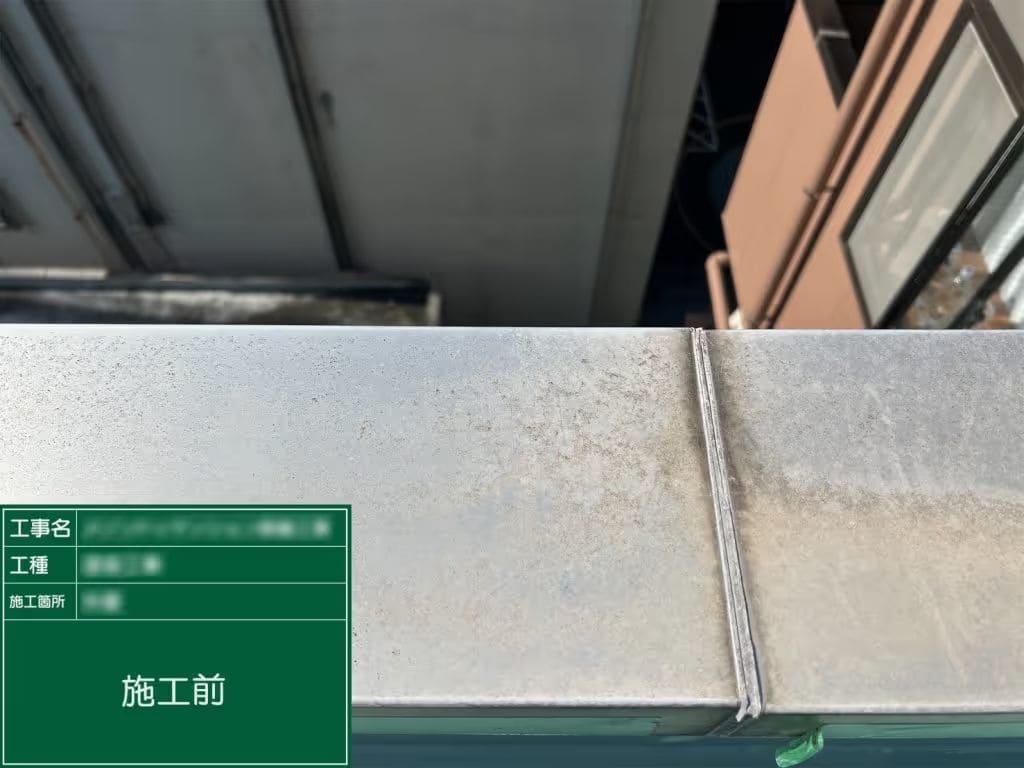

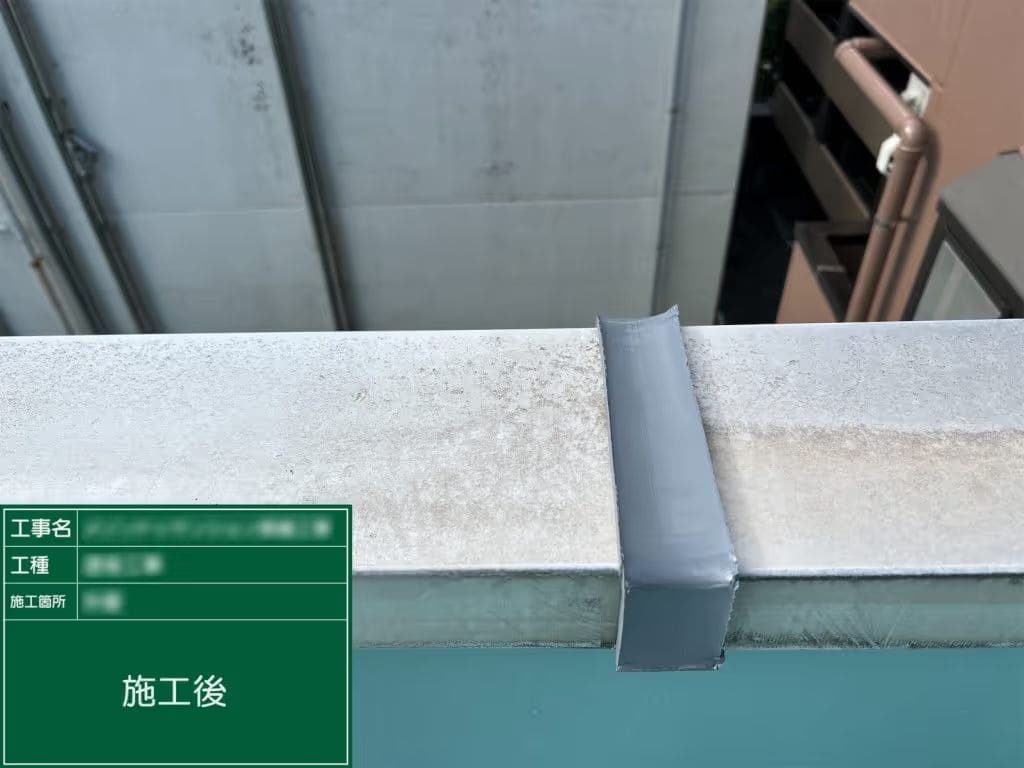

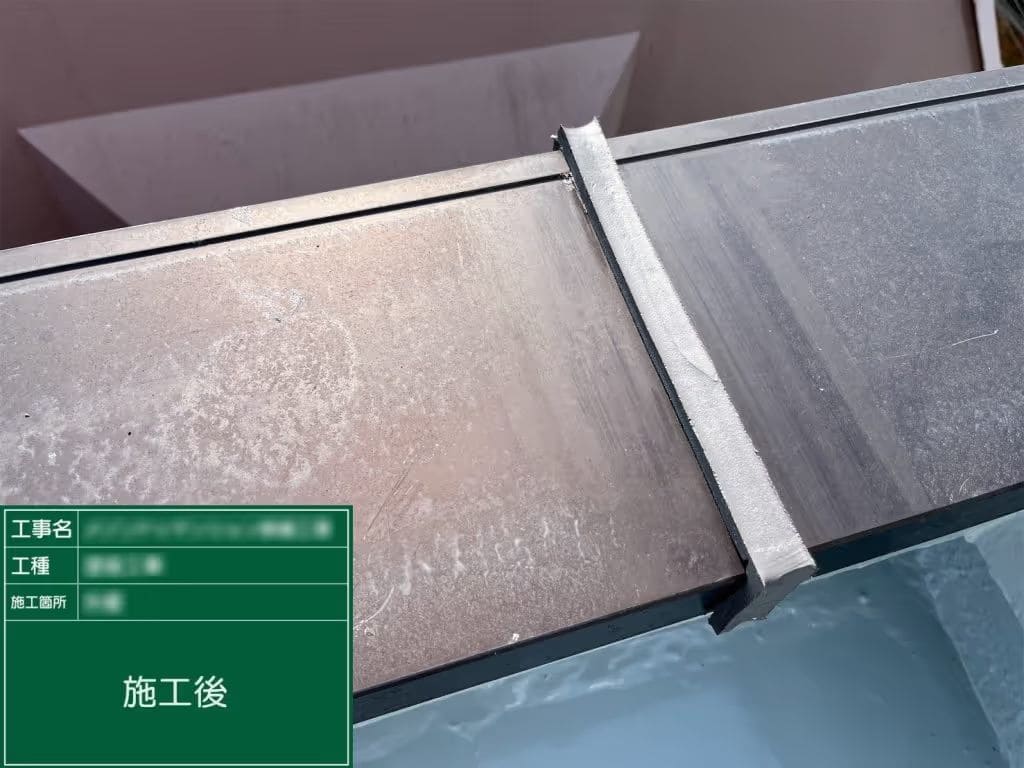

| 笠木脱着・内部防水施工 | ・アルミ笠木を一度取り外し、内部まで防水施工後に再取付 ・通常手が届かない部分の防水強化 |

| ブリッジシール施工 | ・笠木ジョイント部に柔軟性のあるシーリング材を使用 ・建物の動きに追従しながら水密性を向上 |

施工後の効果

下地のクラックや湿気に起因する防水層の膨れ・浮きを防ぎ、屋上全体の防水性能が大幅に向上しました。

アルミ笠木内部まで丁寧に防水処理を施したことで、長期的に安心できる仕上がりとなっています。

▶引用元:【個人様】東京都台東区戸建て 屋上防水工事 費用公開

東京都港区のマンション|屋上・庇・斜壁屋根の防水工事

東京都港区のマンションにて、屋上および庇、斜壁屋根を対象とした防水工事を実施しました。

施工期間は約1週間。建物の防水性能を高めると同時に、太陽光反射率の高い高反射トップコートを採用することで、遮熱・省エネ効果にも配慮した施工内容となっています。

| 工事項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 高圧洗浄・下地処理 | ・屋上全体の汚れ・埃を高圧洗浄で除去 ・ケレン・清掃で下地を整備 |

| 下地補修・ドレン改修 | ・劣化部にシーリング補修を実施 ・改修用ドレンを新設して排水性能を向上 |

| ウレタン塗膜防水(密着工法) | ・屋上全面にウレタン防水材を2層塗布 ・高密着性と防水性を確保 |

| 高反射トップコート塗布 | ・紫外線や熱から防水層を保護 ・遮熱・省エネ効果を発揮する高反射タイプを採用 |

| ブリッジシール施工 | ・屋上笠木ジョイント部に柔軟性のあるシーリング材を施工 |

| 庇防水工事 | ・庇2箇所にウレタン防水(密着工法)を施工 ・高圧洗浄からトップコートまで丁寧に仕上げ |

| 斜壁屋根塗装 | ・シーラー塗布+シリコン塗料2回塗り ・耐候性と美観を確保 |

施工後の効果

屋上・庇・斜壁すべてで防水性能と耐候性が向上。

高反射トップコートにより夏場の屋内温度上昇が軽減され、省エネにも寄与しています。

防水層・塗装面ともに均一で美しい仕上がりとなりました。

▶引用元:【個人オーナー様】東京都港区マンション 屋上防水工事+斜壁屋根塗装工事 費用公開

会社情報

| 社名 | 株式会社新東亜工業 |

| 役員 | 取締役/代表執行役社長:高井 強、鈴木 哲也 |

| 所在地 | 〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋3-3-2 吾妻橋アドバンスビル7階 |

| TEL | 03-6658-5364 |

| FAX | 03-6658-5365 |

| 創業 | 平成21年5月 |

| 設立 | 平成24年1月 |

| 資本金 | 8,000万円 |

| 建設業許可 | 東京都都知事許可(般-6)第142885号 |

| 一級建築士事務所 | 東京都知事登録 第65008号 |

| 取引金融機関 | 朝日信用金庫(向島支店) |

| 事業内容 | 総合建設業 |

| 顧問税理士 | 上杉敏主税理士事務所 |

東京都でウレタン防水工事をご検討中の方は、ぜひ新東亜工業にお任せください。当社は、ウレタン防水における豊富な経験と確かな技術を持つ専門業者として、多くのお客様にご満足いただいています。

事前調査からアフターメンテナンスまで一貫して作業を行い安心のサポート体制で対応します。

板橋区でウレタン防水工事をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

新東亜工業が板橋区で対応しているエリア

| あ行 | 赤塚・赤塚新町・小豆沢 |

| か行 | 上板橋・加賀 |

| さ行 | 幸町・坂下 |

| た行 | 大谷口・高島平 |

| な行 | 中台・仲宿 |

| は行 | 蓮根・氷川町 |

| ま行 | 南常盤台 |

| や行 | 弥生町 など |

板橋区の特徴と街並みについて

板橋区は都心へのアクセスが良く、住宅・商業・工業が共存するエリアです。区内には中小規模のマンションや団地が多く、築30年以上の建物が多数を占めます。外壁塗装やタイル補修、屋上防水、鉄部塗装などの基本修繕が頻繁に行われています。

地盤がやや軟弱な地域もあるため、防水性や基礎周りの劣化対策が重要です。住民参加型の修繕計画を重視する管理組合も多く、合意形成の進んだ改修事例が増えています。

東京都板橋区のウレタン防水工事に関するよくある質問【FAQ】

東京都板橋区でウレタン防水工事を検討される多くの方から寄せられる質問にお答えします。これらは実際の現場経験に基づく実践的な回答で、工事計画の参考としてお役立てください。

Q.東京都板橋区での最適な施工時期はいつですか?

東京都におけるウレタン防水工事の最適な施工時期は、4月~6月上旬と9月~11月の期間です。この時期は気温と湿度が安定しており、防水材料の性能を最大限発揮できる条件が整っています。

春季(4月~6月上旬)は梅雨入り前の比較的乾燥した期間で、工事の中断リスクが最も低い時期です。気温も15~25度程度で安定しており、ウレタン樹脂の硬化に最適な条件となります。

秋季(9月~11月)は台風シーズン終了後の安定した天候が期待でき、冬の寒さが本格化する前の施工に適した時期です。空気が乾燥し始める時期のため、防水層の乾燥が良好で品質の高い仕上がりが期待できます。

Q.工期中の近隣への騒音対策はどうなりますか?

作業時間は原則として平日の8時~18時、土曜日の8時~17時に限定しています。日曜日・祝日の作業は緊急時を除いて実施せず、近隣の生活リズムを尊重します。

特に住宅地では朝夕の時間帯に配慮し、8時30分以降の作業開始を心がけています。

具体的な騒音対策として、低騒音型の機械・工具の使用、防音パネルの設置、作業方法の工夫により騒音レベルを最小限に抑えています。

法的基準値(住宅地域:昼間55dB以下)を大幅に下回る運用を実施しています。

近隣への事前説明では、工事内容、期間、騒音レベル、対策方法を具体的に説明し、連絡先を明示して緊急時の対応体制を整えています。

Q.助成金は個人住宅でも利用できますか?

東京都および各区市町村の助成制度は、個人住宅でも十分に利用可能です。むしろ多くの制度が個人住宅を主要な対象として設計されており、適切に活用することで大幅な費用削減が実現できます。

個人住宅で利用可能な主要制度として、東京都の地球温暖化防止対策助成金があります。遮熱性能を持つ防水工事では工事費用の10~30%、上限20万円程度の補助が受けられます。

区市町村レベルでは、世田谷区の住宅リフォーム補助制度(工事費用の10%、上限20万円)、足立区の住宅リフォーム助成事業(同条件)、杉並区の地球温暖化対策設備等導入助成(1,000円/㎡、上限15万円)などが個人住宅を対象としています。

申請時の注意点として、工事着手前の申請が必要で、事後申請は認められません。また、住民税の滞納がないこと、建物の所有者であることなどの基本条件を満たす必要があります。

Q.保証期間中のメンテナンスは無料ですか?

保証期間中のメンテナンスについては、その内容により無料範囲と有料範囲が明確に区分されています。

保証対象となる不具合の修補は無料ですが、定期的なメンテナンスや経年劣化による軽微な補修は有料となる場合があります。

定期点検については、年1回程度の基本点検を無料で実施する業者が多くあります。点検では防水層の状態確認、排水設備の清掃、軽微な補修を行い、大きなトラブルの予防に努めます。

有料となるのは、トップコートの塗り替え(5年目安)、経年劣化による部分補修、災害による損傷の修復などです。これらは建物の維持管理の一環として、建物所有者の負担となります。

Q.ウレタン防水の耐用年数を延ばす方法はありますか?

ウレタン防水の標準的な耐用年数は10~15年ですが、適切な維持管理により20年以上の長期使用も可能です。定期的なメンテナンスと早期の対処が耐用年数延長の鍵となります。

最も効果的な方法は、5年を目安としたトップコートの塗り替えです。トップコートは紫外線や物理的損傷から防水層を保護する重要な役割を果たしており、定期的な更新により防水層の劣化を大幅に遅らせることができます。

日常的な点検と清掃も重要です。月1回程度の目視点検により、ひび割れや膨れの早期発見が可能です。また、排水ドレンの清掃、落ち葉やゴミの除去により、適切な排水機能を維持できます。

まとめ

東京都でのウレタン防水工事は、都市部特有の厳しい環境条件を克服し、長期にわたって建物を守るための重要な投資です。

適切な工法選択から信頼できる業者の選定まで、多くの判断が求められますが、この記事でお伝えした知識を活用することで、必ず成功へと導くことができるでしょう。

防水工事成功のための重要なポイントをまとめると、以下の通りです。

- 建物の状況と予算に応じた最適な工法選択を行う

- 建設業許可と防水施工技能士資格を持つ業者を選ぶ

- 詳細で透明性の高い見積書を提示する業者を選定する

- 充実した保証内容とアフターサービス体制を確認する

- 東京都および区市町村の助成制度を効果的に活用する

- 施工時期は春季または秋季の安定した天候時期を選ぶ

- 近隣への十分な配慮と事前説明を怠らない

- 定期的なメンテナンスにより耐用年数の延長を図る

これらのポイントを実践することで、費用対効果の高い防水工事を実現し、長期間にわたって安心できる住環境を確保できます。

東京都の厳しい環境下においても、適切な防水工事により建物の価値を保持し、快適な生活空間を維持することは十分に可能です。

専門知識を持つ信頼できる業者とのパートナーシップにより、あなたの大切な建物を末永く守り続けていただければと思います。

防水工事に関するご不明な点がございましたら、遠慮なく専門業者にご相談ください。経験豊富な専門家が、あなたの建物に最適なソリューションを提案いたします。