エレベーターピットの防水工事における費用相場とは?漏水リスクや対策についても紹介

2025/07/24

ビルやマンションのエレベーター設備は、現代社会において欠かせないインフラのひとつです。

高層化・複合化が進む都市部では特に、建物の上下移動を支えるエレベーターの役割がますます重要になっています。

しかし、そのエレベーターの稼働を陰で支えている設備のひとつに「エレベーターピット」があることをご存じでしょうか?

このピットは、通常目にすることのない地下の空間にあり、常に湿気や水分にさらされる環境下で、エレベーターの安全な運行を支える大切な設備です。

特にエレベーターピットは地中に位置するため、構造的に水がたまりやすく、漏水や湿気による劣化リスクが常に存在します。

ピットに水が溜まることで生じる錆や腐食・電装系統のショート、さらには感電事故などのトラブルは、エレベーターの運行停止や重大事故につながる恐れがあります。

そのため、防水工事は単なるメンテナンスではなく、安全性と耐久性を守るための“予防措置”といえるのです。

この記事では、エレベーター ピットの防水工事に関する概要や費用相場・漏水リスクと対策などについて詳しく紹介します。

防水工事の検討材料として、ぜひ参考にしてください。

目次

エレベーターピットとは?

エレベーターピットは普段目にすることのない設備ですが、エレベーターの安全運行を支える極めて重要な空間です。

このセクションでは、ピットの構造や役割・設置される建物の種類、そして水が溜まりやすい理由について詳しく解説します。

エレベーターピットの概要

エレベーターピットとは、建物のエレベーターシャフトの最下部に設置される凹型構造の空間を指します。

地下1階や地盤面下に設けられたこのピットは、エレベーターの最下層を支える構造体であり、主に以下のような設備が収められています。

- 緩衝装置(バッファ)

- ガイドレール支持部

- ピット排水ポンプ

- 電気設備(操作盤・ブレーカーなど)

- オイルパンや漏油受け

この空間は、エレベーターが万が一の緊急停止をした場合の衝撃を吸収する「最終安全装置」の役割を持っており、単なる構造物ではありません。

つまり、エレベーターピットは、運行安全性の根幹を担う設備空間といえるのです。

エレベーターピットはどんな建物に設けられている?

基本的に、2階建て以上のエレベーター付き建築物にはピットが必要です。

特に、以下のような建築物では、ピット構造の水密性と清浄性が強く求められます。

- 分譲マンション(戸数が多く稼働頻度が高い)

- 病院や介護施設(衛生管理が厳格に求められる)

- 商業ビル・テナントビル(荷物搬入や人の往来が多い)

- 公共施設(駅ビル・庁舎?学校等の公共性が高い建物)

これらの施設では、エレベーターの停止が業務や生活に大きな支障をきたすため、ピット内の防水対策は計画的に実施される傾向にあります。

さらに、地盤が緩い・地下水位が高い・地下室と接続しているといった建築条件では、ピット防水の必要性が一層高まります。

エレベーターピットに水が溜まりやすい構造的理由とは?

エレベーターピットが水の侵入を受けやすい理由は、以下のような複数の要因によるものです。

地下水位の影響

地下水が高い地域では、ピット下からの水圧によって水が染み出すケースがあります。

特に雨季や大雨の後は地下水位が上昇しやすく、短期間で水が溜まることもあります。

コンクリートの経年劣化

施工から10年・20年と経過するにつれて、コンクリートのひび割れや打継ぎ部の隙間が拡大し、そこから水が侵入します。

初期施工時に十分な止水処理が施されていない場合、劣化スピードはさらに加速します。

雨水や排水の逆流

排水口の詰まりや勾配不良により、外部からの水がピット内部に逆流する場合があります。

配管まわりの隙間や、防水層の劣化が原因になることも多く見られます。

これらの要因が単独または複合的に作用すると、常時ピット内が湿った状態になり、カビ・腐食・感電といった二次被害の原因となります。

こうした状態を放置してしまうと、建物全体の安全性や資産価値にも大きな悪影響を及ぼしかねません。

なぜエレベーターピットに防水工事が必要なのか?

エレベーターピットは地下に位置するため、常に湿気や水分のリスクと隣り合わせです。

ここでは、防水工事の必要性や実際に発生しうる被害・法的背景について解説します。

地下構造物特有の漏水リスク

地下に設けられた構造物は、周囲の土壌中に含まれる水分や地下水と常に接しているため、非常に高い防水性能が求められます。

エレベーターピットも例外ではなく「防水層の劣化=機器トラブルの発生」と直結するケースも珍しくありません。

たとえば、コンクリートの打継部からの毛細管現象による浸水や、微細なクラックを通じた水分の侵入など、目に見えない浸水がじわじわと広がることが多く、気づいた時には深刻な設備損傷を引き起こしていることがあります。

また、ピットが常時湿潤状態にあると、配電盤やモーターなどの電装部品が錆びや腐食を起こし、突発的なショートや異常動作を引き起こす可能性が高まります。

特に夜間や休日など、管理者の目が届きにくい時間帯にトラブルが起きると、復旧までに長時間を要することも少なくありません。

実際に起こり得る被害とその影響

ピット内の防水が適切でないと、以下のような被害が現れます。

- 昇降機の誤作動や運転停止…床面に水が溜まり、センサーが異常信号を検知することで自動停止。

- 電装系統のショートによる感電事故…ブレーカー部が水分と接触し、感電や火災の危険を伴う。

- 鉄骨・鋼材部の腐食による構造不良…ガイドレールの支柱が腐食し、エレベーターの昇降に支障が出る。

- 排水ポンプの劣化・故障…長時間の連続稼働やショートによる焼損。

- 衛生面での悪臭や害虫の発生…湿気によるカビ、排水詰まりによる臭気、害虫の繁殖源に。

これらのトラブルは、単なる補修では解決できない場合もあり、大規模な改修工事やエレベーター設備全体の更新が必要になるケースもあります。

したがって、防水工事は「トラブルを未然に防ぐ最も効率的な手段」といえるのです。

法令・点検制度に基づく義務対応

建築基準法や昇降機の保守管理規程により、エレベーター設備には定期点検と保守管理が義務付けられています。

なかでもピット内の水溜り・漏水・腐食の有無は検査対象項目となっており、行政の定期検査でも指摘を受けるポイントです。

- 第三者機関の定期検査により「使用停止命令」や「是正命令」を受けるケースあり

- 建物の資産価値や入居者満足度にも直結する管理項目

- 保険加入時の査定にも影響を与える可能性あり

これらを未然に防ぐためにも、計画的な防水工事の実施が建物管理におけるリスクヘッジとなります。

エレベーターピット防水工事の費用相場とその内訳

エレベーターピットの防水工事を検討する際、最も気になるのは「どれくらいの費用がかかるのか?」という点です。

実際には、防水工法の種類や施工環境・建物の構造・ピットの劣化状況など、さまざまな要因が費用に影響を及ぼします。

そのため、一般的な相場を押さえつつ、自分の建物の条件に合わせて詳細な見積もりを取ることが大切です。

このセクションでは、代表的な防水工法別の単価目安・費用に影響する具体的な要素、そして見積書に記載される内訳項目まで、詳細にわたって解説していきます。

読者が正確にコスト感をつかみ、納得したうえで施工を依頼できるよう、実務的な視点から費用情報をお届けします。

防水工事の相場目安(㎡単価)

| 防水工法 | 単価(目安) |

| ウレタン塗膜防水 | 6,000〜9,000円/㎡ |

| FRP防水 | 8,000〜12,000円/㎡ |

| 止水注入工法 | 5,000〜10,000円(1箇所あたり) |

これらはあくまで目安であり、実際には建物の構造・施工面積・立地条件(都市部か地方か)、施工業者の価格設定によって上下します。

仮設工事費・養生費・交通費・廃材処分費などが、別途加算される点も見落とせません。

工事費用を左右する主な要素

- 施工面積と深さ…ピットが広く深ければ使用する材料の量や作業日数が増え、その分コストが膨らみます。

- 既存防水層の状態…古い防水層を撤去する作業が必要な場合、撤去費用と廃棄物処理費が別途発生します。

- 浸水や漏水の有無…常に水が溜まっているピットでは排水ポンプの設置・乾燥作業・湿気処理が必要で、通常の施工より工程が増えるためコストが上がります。

- 施工環境の制約…エレベーターが稼働中で運行を止められない場合、夜間施工や休日施工が求められ、割増料金が適用されるケースがあります。

見積書の主な内訳例

一般的な見積書には、以下のような費用項目が含まれます。

- 下地処理費…コンクリートの研磨、清掃、プライマー塗布など、防水施工前の準備作業。

- 防水材費…主剤・硬化剤・補強布など、実際に防水層を形成する材料費。

- 施工人件費…職人の作業費。

人件費は地域や施工内容により大きく差が出ます。 - 養生・清掃費…現場の養生と、施工完了後の清掃作業にかかる費用。

- 仮設工事費…足場の組立・照明機器・仮設排水設備などの設置費用。

- 廃材処分費…撤去した防水層や施工中に出るゴミの処理費用。

これらを総合的に見積もると、エレベーターピットの防水工事には30〜100万円程度の費用がかかるのが一般的です。

ただし、ピットが大型だったり、著しく劣化していたりする場合には、これを超えることもあります。

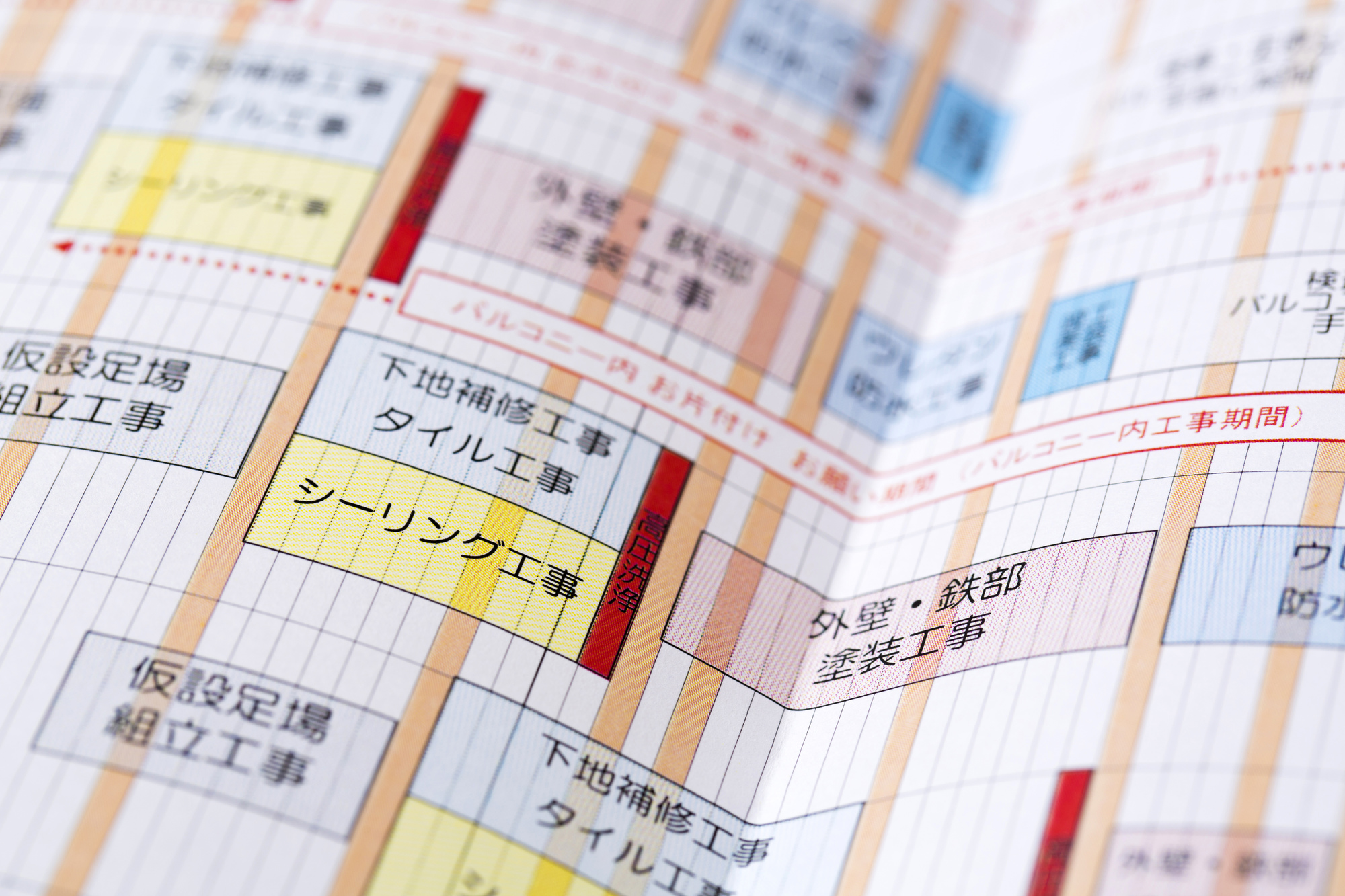

新東亜工業の施工事例|杉並区・4階建てビルの外壁塗装・防水工事

購入後まもない4階建てのビルにて、外壁の劣化や雨漏りの不安を解消するため、新東亜工業が外壁塗装・防水・下地補修を一括対応。現地調査から完工までの工程を、丁寧な会話とともにご紹介します。

工事概要【工事金額・期間】

外壁塗装 施工前

外壁塗装 施工後

工事金額:510万円/工期:約2か月

外壁塗装、防水(屋上・塔屋・階段室)、下地補修、目地・シーリング処理など、長年の使用によって蓄積した傷みを修復し、美観と耐久性を大幅に向上させました。

お問い合わせ〜現地調査

ご購入直後の物件に対するご不安を背景に、スピーディーに現地調査を実施。図面が手元になくても正確に対応できるのが新東亜工業の強みです。

問合せ対応と日程調整

お客様「外壁がボロボロで、雨漏りもしてそうで不安です…」

高井(担当)「明日の10時に現地で寸法を確認し、打診調査を行いましょう」

現地調査と打診調査

高井「屋上は旧塗膜が残っており、防水材が密着しません。機械固定式の塩ビシートをおすすめします」

お客様「希望は400〜500万円ですが、可能でしょうか?」

見積説明と工事内容の精査

現地調査当日中にお見積りを提出。お客様のご予算に合わせ、優先順位や工事内容の調整案をわかりやすくご提案しました。

見積提示・契約

高井「フル工事で510万円のご提案です。階段室を省けば500万円以内にも対応可能です」

お客様「では階段室を外して、税込510万円でお願いできますか?」

仕様決定と工事前の打ち合わせ

着工前に色・防水仕様・鍵・設備使用など詳細を確認。現場と施主との意思疎通を大切にする姿勢が、安心感へとつながります。

仕様の決定と細部の確認

熊倉(現場管理)「屋上扉は塗膜が厚くなるため、少し開けにくくなる可能性があります」

お客様「了解です、汚れが目立たないグレーでお願いします」

工事中の進捗と現場対応

工事期間中は、現場写真とともに報告を徹底。小さなトラブルもその場で調整・報告することで、信頼関係を強化しました。

進捗と対応例

熊倉「屋上扉の動きが悪くなったため、削って調整しました」

お客様「そんなところまで対応してくれるとは。安心です」

工事完了後の評価

見た目が生まれ変わっただけでなく、防水性・実用性にも配慮された仕上がりに、施主様から満足の声をいただきました。

熊倉「完了報告書と保証書を郵送でお届けいたします」

お客様「本当にきれいになりました。ありがとうございました」

新東亜工業では、ビルやマンションの経年劣化に伴う修繕工事を、診断から完了まで一貫対応しています。現地調査・劣化診断・お見積りは無料で、図面の有無にかかわらず正確な確認とご提案が可能です。お客様のご予算やスケジュールに寄り添いながら、最適な工法と工期をご案内。工事中は定期的な進捗報告と写真共有を徹底し、遠方からでも安心して任せていただけます。

お問い合わせや工事のお見積もり無料!まずはメール・お電話からご相談ください!

塗装・防水・外壁補修など、建物のメンテナンスをご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。

エレベーターピット防水工事の流れと期間の目安

エレベーターピット防水工事は、単に防水材を塗るだけではなく、調査・準備から仕上げまで細かい工程を踏んで進められます。

それぞれのステップで適切な施工がなされることが、防水効果の持続性を高める鍵となります。

ここでは、代表的な5つのステップに分けて詳しく解説します。

ステップ1:現地調査と事前診断(1日)

最初の工程では、専門業者による現地調査とピット内の状態診断が行われます。

劣化の有無・ひび割れ・水のたまり具合・鉄筋の腐食状態・湿度レベルなどを細かく点検します。

これにより、防水工法の選定や施工方法の調整が可能になり、正確な見積りが作成されます。

建物の竣工図や過去の補修履歴も参考にされることが多く、初動の精度が仕上がりの品質を左右します。

ステップ2:既存防水層の撤去・下地調整(1〜3日)

次に、古くなった防水層や不要な付着物を完全に除去します。

この作業は防水材の密着性を高めるうえで非常に重要で、手間がかかる工程です。

撤去後はコンクリート面の凹凸を修正し、不陸調整と目地補修・ひび割れ充填処理を行い、施工面を滑らかに整えます。

この段階での下地処理の出来が、最終的な耐久性に直結します。

ステップ3:防水材の塗布と積層施工(2〜5日)

下地が整ったら、いよいよ防水材の施工に入ります。

まずプライマーを塗って密着性を向上させ、主剤となる防水材を数層にわたって丁寧に塗り重ねていきます。

FRP防水の場合はガラスマットを敷き込み、樹脂と合わせて強靱な膜を形成します。

塗布ごとにしっかりと乾燥させ、施工不良を防ぎながら精度の高い仕上がりを目指します。

ステップ4:乾燥・硬化期間(1〜3日)

すべての防水層が塗布されると、一定期間を置いて乾燥と硬化を促します。

このプロセスでは、湿度・気温・通風などの環境条件を管理し、防水層の定着を安定させます。

早すぎる使用再開や振動によって不具合が生じるのを防ぐため、しっかりと乾燥時間を確保することが重要です。

最終的には膜厚と仕上がり状態を目視と計測で検査し、次工程への移行判断が行われます。

ステップ5:トップコート仕上げと最終清掃(1日)

仕上げの段階では、防水層の耐久性を向上させるためにトップコートを施工します。

紫外線や薬品・摩耗から防水層を守る役割を果たし、表面の美観も整えます。

その後、現場内の清掃や養生材の撤去を行い、施工前と同じかそれ以上の状態に原状回復します。

品質チェックや写真記録の提出・保証書の発行もここで行われることが多く、信頼性の高い業者であれば工事報告書を提出してくれる場合もあります。

全体を通して、エレベーターピットの防水工事には約7〜13日間の工期がかかるのが一般的です。

工事期間中はエレベーターの使用に制限が生じる場合もあるため、建物利用者への周知とスケジュール調整をあらかじめ行うことが重要です。

エレベーターピットへの防水工事を依頼する前に確認すべきポイントとは?

エレベーターピットの防水工事は、技術力と管理体制が問われる繊細な施工です。

トラブルの発生や追加費用の発生を防ぐためには、以下で紹介するような、依頼前の確認事項を丁寧に押さえておく必要があります。

管理会社や点検業者との連携体制

まず重要なのは、エレベーターの保守管理を担っている業者との連携です。

防水工事中はエレベーターを停止する必要があるケースが多いため、点検業者との調整を前もって行い、作業日程を確保しておきましょう。

また、漏電防止や緊急時の対応策など、安全管理の観点でも事前の連携は必須です。

ピット内の事前点検項目

施工前にピット内部の点検を行うことで、予期せぬ施工障害を防ぐことができます。

具体的には、水たまりの有無・コンクリートの劣化・ひび割れ・鉄筋露出・配管や排水ポンプの異常の有無などを確認します。

必要に応じて、排水や仮設ポンプの設置も検討しましょう。

防水保証・施工後メンテナンスの有無

優良な業者であれば、施工後に保証書を発行し、一定期間の防水性能を保証してくれます。

また、定期的な点検やメンテナンスプランを提供することで、防水層の劣化を早期に発見し、トラブルを未然に防ぐことができます。

契約前には、保証期間やサポート体制についてしっかり確認しましょう。

複数業者からの見積取得と比較

最後に重要なのは、必ず複数業者から見積を取得し、金額だけでなく内容の違いにも注目することです。

防水材のグレード・施工工程の丁寧さ・アフターサポートの有無など、価格以外にも比較すべき項目は多くあります。

極端に安価な見積や、契約を急がせるような業者には注意が必要です。

これらのポイントを押さえることで、失敗のない業者選びが可能となり、建物の安全性と防水性能を長期的に維持することができます。

エレベーターピットの防水工事に強い業者を選ぶには?

防水工事は、専門性が高く仕上がりの品質が建物全体の安全性に大きな影響を与える施工です。

特にエレベーターピットは地下構造であるうえに水分や湿気の影響を受けやすいため、一般的な外壁や屋上の防水とは異なる専門的なノウハウが必要とされます。

そのため、業者選びは単に価格や施工スピードだけで判断するのではなく、実績や対応力・保証体制など、総合的な観点から慎重に比較検討する必要があります。

業者選ぶの際、見ておきたいポイントについて紹介しますので、参考にしてみてください。

実績と専門性をチェック

エレベーターピットは構造的に狭く、湿度が高く、配管や電気設備が集中していることが多いため、防水施工には高度な経験と技術が求められます。

そのため、エレベーターピットに特化した防水工事の施工実績が豊富かついて確認しておくことが大切です。

加えて、施工事例の写真や工程記録・施工後の報告書を提示できるかどうかも、信頼性を測るうえでの重要な指標です。

実績が多い業者は、トラブル時の対応力や応用力にも長けている傾向があります。

保証内容とアフターフォローの充実度

防水工事は一度の施工で終わりではなく、長期的な耐久性と安心感が担保されるかが大きなポイントとなります。

信頼できる業者は、防水保証書を発行するだけでなく、定期点検やアフターサポートについても明確な説明を行います。

工事後も相談しやすい窓口があるかどうかも、安心材料になるため、着目すべきポイントです。

施工管理の体制と資格保有者の有無

現場の品質は、現場監督の力量や技術者のスキルに大きく左右されます。

そのため、国家資格(防水施工技能士・一級建築施工管理技士など)の保有者が在籍しているか・担当者が見積り時に現地調査を行い、詳細な説明ができるかなどを見ておきましょう。

また、実際に施工を行う職人の社内育成や責任施工なども、工事品質に直結するため、確認しておきたいポイントです。

エレベーターピットの防水工事やその費用に関するよくある質問(FAQ)

エレベーターピットへの防水工事実施には、さまざまな不安がつきまとうでしょう。

そのような方のために、よくある質問をまとめましたので、安心して施工を行うための知識として参考にしてみてください。

Q1:エレベーターは工事中に使用できますか?

基本的にエレベーターピット内には作業員が立ち入る必要があるため、安全を考慮して工事期間中はエレベーターの運行を一時停止するのが一般的です。

使用停止期間は現場調査の段階であらかじめ調整され、管理者やテナント・居住者へも事前に告知されます。

万一、休止できない場合は、夜間や短時間に分けた工程で対応できる業者を選ぶことも可能です。

Q2:施工中に雨が降った場合はどうなりますか?

エレベーターピットは原則として屋内空間にあるため、通常の降雨によって直接影響を受けることは少ないとされています。

ただし、地域によっては地下水位が上昇しやすい場所もあるため、事前調査で湧水や湿気のリスクを把握し、必要に応じて仮設排水ポンプを設置するなどの対策を講じることが重要です。

気象状況を見ながら、工事スケジュールを調整する業者を選ぶと安心です。

Q3:工事完了後のメンテナンスは必要ですか?

はい、防水層の寿命を延ばすためには、定期的な点検や簡易的な清掃が推奨されます。

特に保証期間中は、年1回程度の目視点検を実施することで、早期に浮き・剥離・劣化などの兆候を発見し、補修や部分再施工につなげることができます。

また、業者によっては無料点検サービスや年次契約によるメンテナンスパッケージを提供している場合もあるため、契約前に確認すると良いでしょう。

Q4:賃貸マンションでもピット防水は必要ですか?

はい。

むしろ不特定多数の入居者が利用する賃貸物件では、エレベーター設備の安定稼働が物件価値の維持に直結するため、定期的な防水対策が強く推奨されます。

水漏れによるエレベーター停止が発生すると、居住者からのクレームや契約トラブルにつながるリスクが高まり、結果的に空室リスクや管理費の増加を招く恐れがあります。

トラブル発生前の予防策として、早めに対応しておくことが望ましいです。

Q5:エレベーターピットの防水工事にはどれくらいの費用がかかりますか?

費用は工法や建物の状況によって異なりますが、ウレタン防水で1㎡あたり6,000〜9,000円・FRP防水で8,000〜12,000円・止水注入工法は1箇所あたり5,000〜10,000円程度が一般的な目安です。

これに加えて、仮設費や養生費・交通費・廃材処分費などが別途発生する場合があります。

エレベーターピットの防水工事費用と成功のポイントまとめ

エレベーターピットの防水工事は、普段は目につかない地下の構造物を守るための重要な施工です。

定期的な点検や適切な工事の実施は、エレベーターの運行安定性を保つだけでなく、建物全体の資産価値を維持するうえでも大きな効果があります。

防水工事は決して安い投資ではありませんが、後々のトラブルによる修繕費用や信用低下を防ぐ意味では、非常に費用対効果の高い対策です。

施工実績の豊富な専門業者を選定し、相見積もりや相談を通じて納得できる施工プランを立てることが、長く安心して建物を管理・運営していくための第一歩となります。