防水改修工事とは?費用・工法・タイミングまで徹底解説

2025/07/24

建物の寿命を左右する重要な工事のひとつが「防水改修工事」です。

屋上やバルコニー・外壁などに施工された防水層は、紫外線や風雨・経年劣化により本来の機能を徐々に失っていきます。

これを放置すると雨漏りや構造部材の腐食といった深刻な被害につながり、大規模な修繕が必要になる可能性があります。

こうしたトラブルを防ぐには、早期の診断と適切なタイミングでの防水改修が不可欠です。

この記事では、防水改修工事の概要から必要性・工法の種類・費用の目安・工事の流れ・業者選びのポイントまで、初心者にもわかりやすく詳しく解説します。

マンション管理者や戸建て住宅のオーナー、ビルの管理担当者など、あらゆる立場の方にとって役立つ内容を盛り込んでいます。建物の資産価値を守り、住まいの安全と快適さを維持するために、ぜひ最後までお読みください。

目次

防水改修工事とは

防水改修工事とは、建物に施された既存の防水層が経年劣化により機能を失った際に、それを修復・補強・更新することを目的とした工事のことを指します。

主に、屋上・バルコニー・外壁などの露出部が対象となり、雨水や湿気の浸入を防ぐことで建物内部への被害を未然に食い止めます。

特に日本のように湿度が高く、降雨の多い地域では防水性能の維持が建物の長寿命化に直結します。

新築時の防水施工とは異なり、改修工事では既存の劣化状態を考慮しながら適切な対策を取る必要があります。

建物の寿命や修繕コストに大きく関わるため、計画的な実施が求められる重要な工事です。

防水改修工事が必要な理由とは?

建物にとって防水機能は、構造体を守るための最前線と言えるほど重要です。

防水改修工事が定期的に必要な理由は、防水層の経年劣化による性能低下が避けられないためです。

ここでは、建物の構造的な背景と劣化のプロセスを通じて、その必要性を掘り下げていきます。

防水層の劣化と雨漏りのリスク

防水層は、外部環境に直接さらされることで日々ダメージを受けています。

紫外線・風・雨・積雪・気温の寒暖差などの自然条件が複雑に影響し、徐々に防水材の柔軟性が失われ、ひび割れや剥離といった劣化現象が進行します。

これにより防水性能が低下し、雨水が建物内部へと浸入するリスクが高まります。

特に怖いのが、初期の雨漏りでは天井や壁に明らかなシミなどが現れず、内部でじわじわと構造材や断熱材を劣化させてしまう点です。

長期間気づかず放置された結果、天井崩落や漏電・カビ・ダニの繁殖といった二次被害を招く恐れもあります。

こうしたリスクを避けるには、定期的な点検と適切なタイミングでの防水改修が必要不可欠です。

建物構造の腐食・断熱性能低下につながる理由

雨水が劣化した防水層から浸入し、コンクリートや木材といった構造体に到達すると、建物の強度そのものが脅かされます。

鉄筋コンクリート造では、雨水が鉄筋に到達すると酸化して膨張し、内部からコンクリートを押し広げてひび割れや爆裂を引き起こす「鉄筋腐食爆裂現象」が生じます。

これにより構造耐力が著しく低下し、最悪の場合、耐震性にも影響を及ぼす可能性があります。

また、木造建築では湿気により柱や梁などが腐朽しやすく、シロアリの被害にもつながります。

さらに、断熱材が濡れると乾きにくくなり、断熱性能が大幅に落ちて冷暖房効率が悪化し、快適性や光熱費にも悪影響を及ぼします。

見えない部分ほどダメージが大きくなりやすいため、防水機能の維持は建物全体の性能保持に直結すると言えます。

防水改修をしなかったらどうなる?

防水改修を怠った場合の具体的なトラブルには、実にさまざまなケースがあります。

たとえば、集合住宅で屋上からの浸水が共用部を通じて住戸内部へ及び、階下の住民から損害賠償請求を受けた事例や、事務所ビルで天井裏の雨漏りにより機器が水濡れし、営業に支障をきたしたケースなどが挙げられます。

また、内部のカビや湿気によって健康被害を訴える入居者が出たり、構造材の腐食により大規模な補修工事が必要になり、当初の数倍の費用がかかってしまったという報告も少なくありません。

こうした事態を未然に防ぐには、日常点検を継続し、小さな異変の段階で専門業者に相談して対処することが肝心です。

防水改修工事の種類とそれぞれの特徴

防水改修工事では、建物の構造・使用環境・既存の防水層の状態に応じて最適な工法を選定することが重要です。

使用する防水材や施工方法によって、耐久性や施工期間・費用感・施工後のメンテナンスのしやすさなどが大きく異なります。

ここでは、代表的な防水工法について、それぞれの特徴・向いている建物や場所・メリット・デメリットなどを詳しく紹介し、選定時の判断材料として役立つ情報を提供します。

ウレタン塗膜防水(密着工法・通気緩衝工法)

ウレタン塗膜防水は、液状のウレタン樹脂を塗布し、化学反応によって硬化させることで、継ぎ目のない均一な防水膜を形成する工法です。

複雑な形状の屋上やバルコニー・立ち上がり部などにも対応できる柔軟性の高さが魅力です。

- 密着工法…下地にプライマーを塗布し、直接ウレタン防水を密着させる工法で、比較的工期が短く、コストも抑えやすい。

小規模な改修に適しており、既存防水層が健全な場合に採用される。 - 通気緩衝工法…通気マットや通気シートを敷設した上にウレタンを塗布することで、下地に含まれる湿気を逃がすことができる。膨れや剥がれのリスクを軽減でき、湿気の多い地域や古い建物に適している。

柔軟性・施工性・コストのバランスが非常によく、リフォーム市場でも多く採用されている信頼性の高い工法です。

シート防水(塩ビシート・ゴムシート)

シート防水は、あらかじめ工場で製造された塩化ビニル(塩ビ)や合成ゴム製のシートを、専用の接着剤または機械的固定により施工する工法です。

均質な品質で安定した性能を確保しやすく、大面積にも適しています。

- 塩ビシート…耐候性が高く、紫外線や熱にも強い。

美観性にも優れ、表面に汚れがつきにくいため、長期間にわたって清潔な印象を維持できる。

防滑仕様などの製品もあり、用途の幅も広い。 - ゴムシート…高い伸縮性と柔軟性を持ち、構造的に動きのある屋根や床にも適している。

ただし、接着面積が狭い場合や複雑な形状の部位では、シートの追従性に限界があることも。

定型的な屋上や屋根に向いており、施工スピードが速く、工期の短縮にもつながる点が評価されています。

FRP防水(繊維強化プラスチック)

FRP(Fiber Reinforced Plastic)防水は、ガラスマット(繊維)とポリエステル樹脂を重ねて硬化させ、非常に強靭で耐水性に優れた防水層を作る工法です。

車両やバイクのボディ素材としても使われるほどの強度があり、小面積の高耐久性防水に適しています。

軽量でありながら硬質で耐久性に優れ、衝撃にも強く、歩行頻度が高い場所へでも安心して使用できるのが特徴です。

また乾燥時間が短いため、天候に左右されにくく、比較的施工期間が短い傾向にあります。

主に戸建住宅のベランダ・バルコニーなど、狭い範囲の防水に最適ですが、広範囲への適用には不向きな場合もあります。

アスファルト防水

アスファルト防水は、アスファルト系の防水材を熱で溶かして下地に貼り重ねていく「熱工法」や、あらかじめ粘着性のあるシートを張っていく「常温粘着工法」などがあります。

非常に古くから使用されている工法で、耐用年数も長く信頼性があります。

トーチ工法や熱工法では加熱による施工が必要で、工場・倉庫・商業施設などの広い屋上でよく用いられる工法です。

シート状のアスファルトを貼り重ねるため、厚みのある防水層を作りやすく、重ね貼りも可能で補修性に優れています。

一方で、施工時の臭いや煙が周囲に影響を及ぼすことがあるため、住宅密集地や学校・病院等の周辺環境では注意が必要です。

どの工法が適しているのか、把握しやすいよう表にもまとめましたので参考にしてみてください。

| 工法 | 耐用年数 | コスト感 | 特徴・向いている場所 |

|---|---|---|---|

| ウレタン塗膜防水 | 約10〜13年 | 中 | 複雑形状対応◎、軽歩行可、汎用性が高い |

| 塩ビシート防水 | 約12〜15年 | 中〜やや高 | 耐候性◎、施工早い、下地整備が必要 |

| FRP防水 | 約10〜15年 | 中〜やや高 | 強度◎、小面積向け、短工期、見た目◎ |

| アスファルト防水 | 約15〜20年 | 高 | 高耐久、厚み形成可、大面積屋上に最適、施工条件に制限有 |

防水改修工事の流れと施工期間の目安

防水改修工事を円滑に進めるためには、施工前の調査から完了後のチェックまで、全体の流れを把握しておくことが重要です。

工事内容や工法によって異なる点もありますが、一般的な工程について注意すべきポイントを交えながら紹介します。

事前調査と劣化診断

工事の第一歩は、現場の状態を正確に把握するための調査から始まります。

調査は、以下のような手法で行われるのが一般的です。

- 目視調査:ひび割れ・浮き・シミの確認

- 打診調査:仕上げ材の浮き・剥離確認

- 散水調査:漏水箇所の特定

これらを通じて、劣化箇所の把握・既存防水層の種類や状態・施工歴などを総合的に確認します。

調査報告書は、見積もりや施工計画を立てる上での重要な資料になります。

防水改修工法の選定と見積り取得

調査結果に基づき、建物に最も適した防水工法が提案されます。

工法選定のポイントは、劣化状態・施工場所の形状・予算・耐用年数・施工環境などです。

通常は複数案を提示し、施主が選択しやすいよう比較が可能な形で説明されます。

見積もり取得時には、材料費・施工費だけでなく、共通仮設費(足場・養生)、諸経費(管理費・安全対策費)も含まれているかを確認しましょう。

見積もり書は明細が明記されているものが望ましく、後々のトラブル回避にもつながります。

着工〜完了までの一般的なスケジュール

正式に契約を結んだ後、施工準備に入り、次のような流れで工事が進行します。

- 仮設工事(足場・養生の設置):約1〜2日

- 既存防水の撤去と下地処理:1〜3日

- 防水工事本体(塗布・貼り付け・硬化):3〜5日

- 最終点検と清掃・片付け:1〜2日

天候による延期の可能性もあるため、工期には余裕を持つことが大切です。

特にウレタンなど塗膜型工法の場合は、乾燥時間や雨の影響を受けやすいため、工程管理が重要です。

また、使用建物(店舗やマンション等)によっては、工事中の立ち入り制限や騒音対策も必要となるため、事前に管理者・住民への周知をしっかり行うことが求められます。

防水改修工事の費用相場と内訳

防水改修工事にかかる費用は、採用する工法・施工面積・建物の構造・立地条件・劣化状況・下地の状態などさまざまな要因によって変動します。このセクションでは、代表的な防水工法別の単価目安に加えて、見積書の内訳構成や注意すべきポイントを丁寧に解説します。

工法別の単価相場(㎡単価)

| 工法 | 単価目安(㎡) | 特徴・備考 |

|---|---|---|

| ウレタン塗膜防水 | 約3,000〜6,000円 | 塗り重ねにより膜厚調整が可能。 通気緩衝型はやや高額。 |

| 塩ビシート防水 | 約4,000〜7,000円 | 耐候性が高く美観も維持。 固定工法により価格が変動。 |

| FRP防水 | 約4,500〜8,000円 | 高耐久・高強度。 ベランダなど狭小部位向き。 |

| アスファルト防水 | 約5,000〜9,000円 | 厚みと耐久性が優れるが、施工環境に注意が必要。 |

これらの金額はあくまで材料費+施工費の目安であり、仮設工事・安全管理費・交通費・調査費用などの付帯費用は含まれていないことが多いため、総額での比較が重要です。

費用に含まれる主な工事項目

| 工事項目 | 内容の概要 |

|---|---|

| 仮設工事 | 足場の組立・養生シート・資材搬出入ルートの確保、飛散防止措置など |

| 下地処理・補修工事 | 高圧洗浄・ひび割れや浮きの補修・旧塗膜除去・クラック補修・下地調整など |

| 防水層の施工 | 各防水工法に基づく主作業(塗布・貼付・積層など) |

| トップコート施工 | 紫外線や熱から保護する仕上げ材の塗布・防滑仕上げなど |

| 点検・清掃・撤去 | 完成後の検査・清掃・仮設資材や養生の撤去・引渡し前の最終チェック |

加えて、保証料や工事保険料・近隣対策費(掲示物・説明会対応等)などが別途かかるケースもあります。

見積書でチェックすべきポイント

明細の記載があるかどうか

「工事一式」ではなく、各工程や使用材料が詳細に記載されているかを確認しましょう。

透明性のある見積りは、信頼できる業者の証でもあります。

共通仮設費・安全対策費の割合が妥当か

これらは、工事費総額の5〜10%程度が一般的とされています。

高すぎる場合や、根拠が不明な場合は質問しておくことが大切です。

保証・アフターサポートの明記があるか

工事完了後の定期点検や不具合対応など、保証範囲と期間をしっかり確認しておくことが大切です。

諸経費・管理費の妥当性

現場監督や運営管理に関する費用が含まれているか、重複がないかも確認しましょう。

防水改修工事のタイミングと判断基準

防水改修工事を行うべきタイミングを逃すと、建物の構造部や内装に深刻な損傷が生じ、大規模な修繕や設備交換が必要になる恐れがあります。

適切なタイミングでの改修は、将来的なコストを抑え、快適な住環境を守るうえでも非常に重要です。

築年数・過去の施工履歴のに合わせて

一般的に、防水層の耐用年数は工法にもよりますが約10〜15年が目安とされています。

築10年を過ぎたあたりで一度診断を受け、築15年を超えるようであれば本格的な改修を検討すべき時期といえます。

また、過去の施工履歴(使用された防水材・施工時期・保証内容)を記録しておくことで、次回改修時の判断がしやすくなり、不要な重複工事を防げます。

ひび割れ・膨れ・剥がれなどの劣化症状が見られたとき

以下のような症状が外観上に確認できた場合、早急な対応が求められます。

- 防水層やトップコートのひび割れ

- 塗膜の浮きや膨れ、剥がれ

- 雨漏りによる天井のシミやカビ臭

- 防水層の表面が粉状になっている(チョーキング現象)

これらは、防水機能の劣化を示す典型的なサインです。

見た目は小さな異変でも、内部では構造体が深刻なダメージを受けている可能性があるため、見逃さないことが肝心です。

防水診断を活用する

防水診断とは、専門業者が建物の屋上や外壁を点検し、劣化状態や雨水浸入の危険性を評価する作業です。

散水調査・赤外線カメラ診断・目視・打診調査などを組み合わせて行われます。

- 点検結果は報告書として受け取れる

- 部分補修で済むか全面改修が必要かが明確になる

- 施工プランの選定・見積もりにも反映される

診断を無料で行う業者もあり、相見積もりとあわせて初期段階での判断材料として活用できます。

実録!新東亜工業の施工事例|3階建てマンションの屋上防水工事

築38年の3階建てRC造マンションにて、屋上の防水工事をご依頼いただいた事例をご紹介します。

「屋上の防水塗装が剥がれてきて不安…」「ベランダや排水溝も気になる箇所がある」

そんな不安を抱えたお客様からメールにてお問い合わせをいただき、現地調査・見積・契約・施工・引き渡しまでを実際のやり取りと共にご紹介します。

途中で工法の変更が発生した点も含め、リアルな工事の流れがわかる内容です。

ご相談内容

屋上やベランダの防水劣化、排水溝の錆、駐輪場のライン引きについてもご相談がありました。

お客様はメールでのやりとりを希望されており、現地調査と見積が無料であることを案内することで安心感を提供できました。

お客様:屋上やベランダの防水塗装が剥がれているようなので見積をお願いします。

通路の排水溝の金属蓋の交換もお願いしたいです。担当者:現地調査・御見積は無料で行っておりますのでご安心ください。

お客様:12月12日 14時でお願いできますか? ついでに天窓と屋根の調査もお願いします。

工事の概要|工事金額と期間

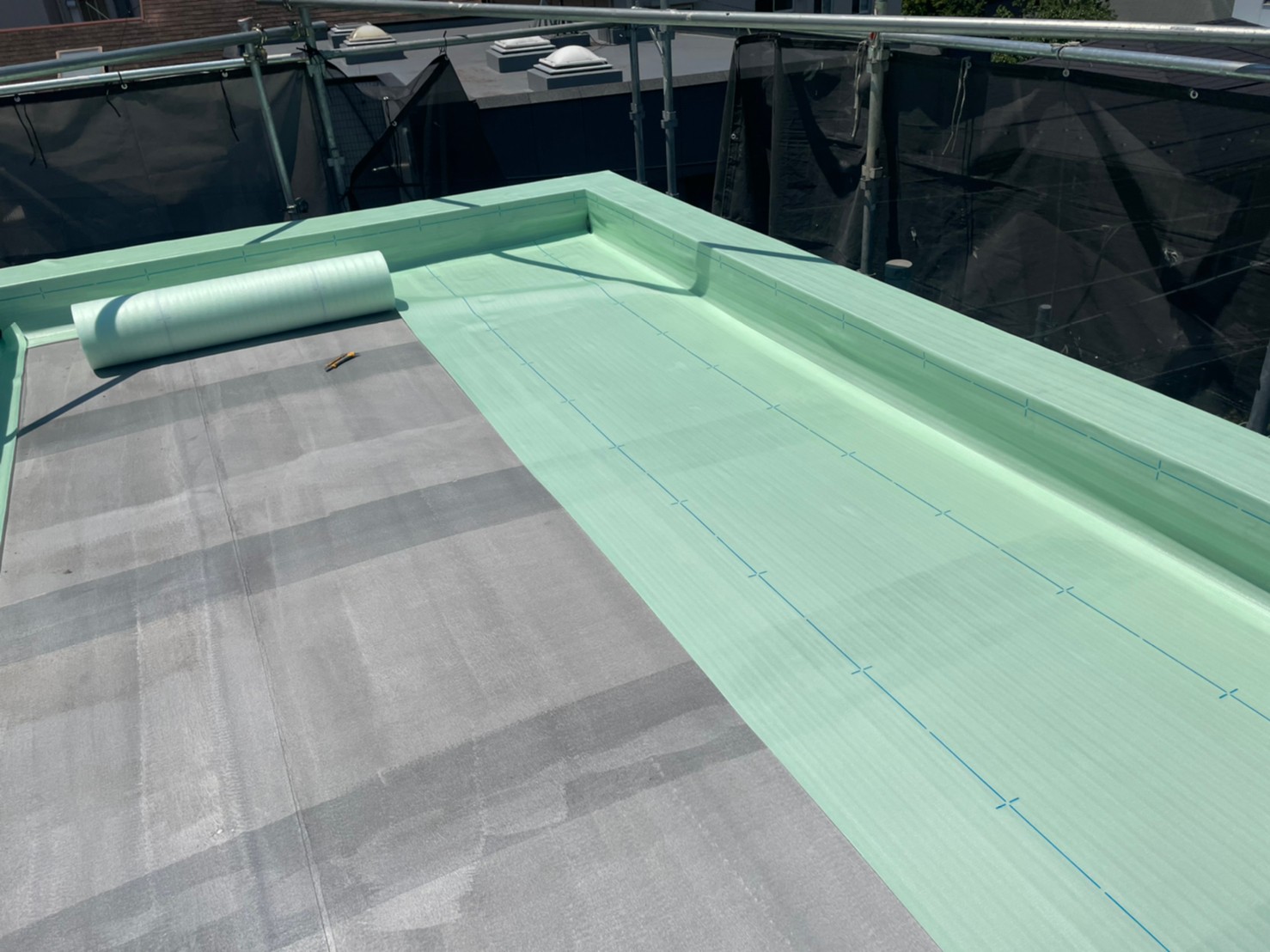

屋上防水工事 施工前

屋上防水工事 施工後

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物種別 | 3階建てマンション(RC造) |

| 所在地 | 東京都(詳細非公開) |

| 工事内容 | 屋上・塔屋・庇の防水工事、排水溝蓋交換、駐輪場ライン引き |

| 工法 | 通気緩衝工法(当初は密着工法予定) |

| その他特記事項 | 天窓・廊下清掃・駐輪場区画調整含む |

工事金額:100万円

工期:5日間

現地調査で判明した劣化症状

屋上の防水層は部分的に切れ・膨れが見られ、塔屋屋根はより劣化が進んでいました。

一方でベランダや廊下の防水はまだ機能していると判断され、不要な工事は避ける形でご提案しました。

担当者:塔屋屋根の防水層は屋上よりも状態が悪く、以前の工事からかなり年数が経っていると思われます。

お客様:そうなんですね。やはり雨漏りしてからじゃ遅いので、防水お願いします。

担当者:防水層が生きている場所については、今回は工事しなくても大丈夫です。

施工中のやり取りと配慮

洗浄後の確認で、旧防水層の膨れが多数見つかり、急遽「通気緩衝工法」への変更を提案。

工法変更による追加費用やメリットを丁寧に説明し、納得を得て施工を進行。

室外機や物干し台の取り扱い、駐輪場ライン引きのスケジュールも調整されました。

担当者:古い防水層の膨れがあり、通気緩衝工法への変更をおすすめします。

お客様:金額によりますが、効果があるならお願いしたいです。

担当者:費用追加で対応可能です。支払いは完工時で結構です。

引き渡し時のご感想

駐輪場のライン引きを含めた全工程が完了。

お客様には仕上がりをご確認いただき、満足のご感想をいただきました。

今後のトラブル時対応についても案内し、信頼関係を築いてお引き渡しとなりました。

担当者:駐輪場のライン引きも終わり、全ての工事が完了しました。

お客様:ありがとうございます。線がとてもきれいで満足です。

担当者:今後なにかあればいつでもご連絡ください。

本工事では、お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、メール主体のやり取りにも柔軟に対応しました。

現地調査により劣化の状態を正確に把握し、必要な工事だけをご提案。

施工中には想定外の劣化が発見されましたが、最適な工法へ変更し、お客様の納得を得て対応。

お引き渡し後もフォロー体制を伝えることで、長期的な信頼関係を築くことができました。

工事中の各工程は写真で丁寧に記録されており、お客様も仕上がりを写真で振り返ることができました。

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

まずはメール・お電話からご相談ください!

信頼できる防水改修業者の選び方

防水工事は専門知識と高い技術力を要するため、依頼先の業者選びが成功の鍵を握ります。

選定を誤ると、手抜き施工や早期劣化・保証トラブルなどのリスクが高まるため、以下のチェックポイントを参考に業者を見極めましょう。

一式見積ではなく項目ごとの明細を確認

詳細に分かれた見積書を出す業者は、工事内容を正確に把握し、誠実に対応している証です。

逆に、「一式」「込み込み価格」のみでは、後から追加費用が発生するケースもあるため注意しましょう。

施工実績・口コミ・保証制度の有無

業者の公式サイトに施工実績や事例写真が掲載されているかをチェックしましょう。

また、ネットやSNS上の口コミも参考になります。

保証制度が明確かつ、書面で提示される業者は信頼性が高いです。

資格・許可の有無(防水施工技能士・建設業許可)

国家資格である「防水施工技能士」や「一級建築施工管理技士」などの有資格者が在籍しているか、また建設業許可を得ているかを確認することも大切です。

特に公共事業やマンション大規模修繕では、こうした資格の有無が発注条件になることもあります。

防水改修工事に関するよくある質問(FAQ)

防水改修工事についてよく寄せられる疑問や不安をまとめました。防水工事を検討中の方はぜひ参考にしてください。

Q1. 工事中に建物は使用できますか?

A. 基本的に建物の使用は可能ですが、ベランダ・屋上・廊下などの施工範囲には立ち入りが制限されます。

騒音や臭気の発生もあるため、事前に説明を受けておくと安心です。

Q2. 雨の日は工事できますか?

A. 防水材は乾燥・硬化を要するため、雨天時には作業ができない工程が多く、工期が延びる要因になります。

施工期間には、余裕を持って設定しましょう。

Q3. 改修後の保証期間はどれくらい?

A. 一般的には5〜10年の保証がつくことが多いものの、使用する防水材の種類や施工内容により異なります。

保証書は、必ず書面で交付してもらいましょう。

Q4. DIYでの防水補修は可能?

A. ホームセンターなどで販売されている簡易防水材を使えば、小規模な補修は可能です。

ただし、施工不良による再劣化や隠れた劣化の見逃しもあるため、専門業者の点検を受けたうえでの施工をおすすめします。

Q5. 工事の時期におすすめの季節は?

A. 春(4〜6月)や秋(9〜11月)は比較的天候が安定しており、施工に適しています。

梅雨時期や真夏は雨や高温の影響を受けやすく、工期が長引く傾向があります。

Q6. 保険や助成金の対象になることはある?

A. 建物の雨漏りや台風被害が火災保険の補償対象となる場合があります。

また、耐震改修や長寿命化支援の一環として、補助金が出る制度を設けている自治体も多いです。

詳細は、各自治体や保険会社へ確認しましょう。

防水改修工事は建物の資産価値と安全性を守る鍵|まとめ

防水改修工事は、建物の耐久性と安全性を維持するうえで不可欠なメンテナンスのひとつです。

放置すれば雨漏りや構造部の劣化、さらには修繕費用の高騰など大きな問題を引き起こすこともあります。

定期的な点検と早めの対応が、資産価値を守るために極めて重要です。

防水改修工事は一度きりの対応ではなく、建物のライフサイクルに応じて定期的に見直すべきものです。

安心・納得の防水工事を実現することが、長く快適に暮らせる建物を維持するための第一歩となるでしょう。