ベランダ防水工事を検討すべき劣化サインは?費用相場や工法の種類を解説

2025/07/24

ベランダやバルコニーは、住宅の中でも雨風や紫外線に直接さらされる過酷な環境です。そのため、適切な防水工事を施さなければ、建物の寿命を著しく縮める原因となってしまいます。

ベランダ防水工事は、防水層やトップコートを定期的にメンテナンスすることで、雨漏りや建物の劣化を防ぎ、快適な住環境を長く保つために欠かせない施工です。

しかし、いざベランダ防水工事を検討しようとすると、「工事費用の相場はどれくらい?」「FRP防水とウレタン防水はどう違うの?」など、多くの疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。

適切な知識がないまま業者任せにしてしまうと、本来必要のない高額な工事を勧められたり、逆に不十分な施工で再度工事が必要になったりするリスクもあります。

本記事では、ベランダ防水工事の基本的な仕組みから、FRP防水・ウレタン防水・シート防水といった主要な工法の特徴と費用相場、施工手順と工程、工事日数の目安、DIYの可否、さらには信頼できる業者の選び方まで、ベランダ防水工事を検討されている方が知っておくべき情報を網羅的に解説いたします。

これらの基礎知識を深めるためには、防水工事とはどのようなものか解説した記事を合わせてご覧いただくと、より一層理解が深まります。

目次

ベランダ防水工事とは?基本の仕組みと必要性

ベランダ防水工事とは、ベランダやバルコニーの床面に防水層を形成し、雨水の浸入を防ぐための施工です。

ベランダは建物の中でも最も雨や紫外線にさらされやすい場所であり、防水処理を怠ると雨漏りや建物の劣化を引き起こす原因となります。

ベランダ防水工事の基本構造

ベランダ防水工事は、主に3つの層で構成されています。

| 項目 | 役割・概要 | 注意点・補足 |

|---|---|---|

| 下地 | ベランダのコンクリートやモルタルの床面そのものです。 防水工事の土台となる部分で、防水層をしっかり密着させる役割があります。 | 下地が劣化していると防水層が密着せず、施工不良の原因になります。 ひび割れや凹凸がある場合は、事前に下地調整が必要です。 |

| 防水層 | 雨水の浸入を防ぐ最も重要な層です。 FRP防水、ウレタン防水、シート防水などの工法により形成されます。 | 工法によって耐用年数は異なりますが、一般的には10〜15年程度が目安です。 劣化すると雨漏りのリスクが高まります。 |

| トップコート | 防水層を紫外線や摩耗から守るための保護塗膜です。 防水層の表面に施工されます。 | 防水層よりも劣化が早く、約5年ごとの塗り替えが推奨されます。 定期的な塗り替えで防水層の寿命を延ばせます。 |

ベランダ防水工事は、下地・防水層・トップコートの3層が正しく機能してこそ、雨水の浸入を防ぐ性能が維持されます。

いずれか一つでも劣化や不具合があると、防水性能は大きく低下します。構造を理解し、適切な時期に補修や塗り替えを行うことが、長期的な建物保全につながります。

ベランダ防水工事のメンテナンス周期(10年目安)

ベランダ防水工事のメンテナンス周期は、工法や使用環境によって異なりますが、一般的には以下のような目安があります。

- トップコート塗り替え:5年ごと

- 防水層の全面改修:10〜15年ごと

トップコートは紫外線や雨風によって劣化しやすいため、5年を目安に塗り替えを行うことで、防水層本体の劣化を防ぎ、長期的なコストを抑えることができます。

一方、防水層そのものは10〜15年で寿命を迎えるため、定期的な点検と必要に応じた全面改修が必要です。

ベランダ防水工事はなぜ必要?放置すると起こる被害

ベランダ防水工事を放置すると、さまざまな被害が発生します。

ここでは、主な被害を4つ紹介します。

雨漏りによる室内への浸水被害

ベランダの防水層が劣化すると、本来遮断されるはずの雨水が建物内部へ浸入し、雨漏りを引き起こします。

初期は天井や壁のシミ、クロスの波打ち、床のきしみなど小さな変化で始まりますが、放置すると内部に水分が滞留し、カビ臭・結露の増加、床材の浮きや腐れへと被害が拡大します。

さらに家電の漏電や故障、家具の変形、収納内の衣類の湿りなど生活被害も発生します。早期に原因箇所を特定し、補修と乾燥を行うことが重要です。

浸水が続くと、天井裏の断熱材が濡れて乾きにくくなり、臭いが残ったり、エアコン効率が落ちたりすることもあります。

雨の日だけでなく、数日後にシミが広がる場合もあるため、発生日時と範囲を記録し、写真で残しておくと調査がスムーズです。

建物の構造体の腐食・劣化

雨水が防水層を越えて建物内部に浸透すると、構造体への影響が深刻化します。鉄筋コンクリート造では鉄筋が錆びて膨張し、ひび割れや欠け、爆裂と呼ばれる剥離を招きます。

木造住宅では柱や梁が湿気を含み、腐朽や接合部の緩みが進む恐れがあります。こうした劣化は仕上げ材の裏側で進行しやすく、表面の小さなシミの段階で気づけないこともあります。

耐久性や耐震性に影響する前に点検し、下地補修まで含めた対処が必要です。軽微な劣化に見えても、内部では鉄筋の断面欠損や木材の含水率上昇が進み、補強や部材交換が必要になることがあります。

補修の基本は、漏水経路を止めたうえで、乾燥・防錆処理・樹脂注入や断面修復など適切な工法を選ぶことです。早期対応ほど、工期と費用を抑えやすいです。

シロアリ被害のリスク増加

防水不良によって湿気がこもる環境は、シロアリの発生と活動を助長します。特に木造住宅では、ベランダから浸入した水分が床下や土台に回り、シロアリが侵入しやすい通り道をつくります。

被害が進むと土台や柱の内部が空洞化し、床の沈み、建具の建て付け不良、ギシギシ音などの症状が出ることがあります。さらにカビや腐朽菌も同時に進み、補修範囲が広がりがちです。

防水の補修とあわせて床下点検を行い、早めに予防措置を講じることが大切です。薬剤処理だけで一時的に収まっても、湿気の供給源が残れば再発しやすいため、原因となる浸水を止めることが最優先です。

蟻道の有無や木部の打診、含水率測定などで状況を確認し、必要に応じて専門業者に調査を依頼しましょう。

資産価値の低下と修繕費用の増大

防水工事を先延ばしにすると、雨漏りや構造劣化が進行し、建物の資産価値が下がりやすくなります。

見た目がきれいでも、雨漏り履歴や補修跡がある物件は、売却査定や賃貸募集で説明負担が増える傾向があります。

また、劣化が進んでから修繕すると下地補修や内装復旧、電気設備の交換などが追加され、工事範囲が広がって費用が膨らみます。

トップコートの塗り替えや排水口清掃などの定期メンテナンスを継続すれば、大規模修繕を先送りでき、長期的な出費を抑えられます。結果として、数万円規模の予防が、数十万円から数百万円規模の復旧工事に置き換わるリスクがあります。

管理組合があるマンションでは、専用使用部分の扱いも関わるため、早い段階で管理会社へ相談し、点検と見積もりを取ることが安心につながります。

ベランダ防水工事が必要な劣化サイン4つ

ベランダの劣化を見逃さないためには、定期的な点検が重要です。

以下の4つのサインが見られた場合は、早めに防水工事を検討しましょう。

ベランダ床表面の色あせが始めた時の対処法

ベランダの床表面が昔と比べて色あせ始めたら、防水工事を検討する必要があります。

床表面が色あせ始めているだけであれば、まだ防水層まで劣化は達していない可能性があります。 しかし長期間放置してしまうと防水層が劣化してしまうため、表面のトップコートを塗り直す作業が必要です。

色あせの段階であれば、トップコートの塗り替えのみで対応できるため、比較的費用を抑えることができます。

ベランダにひび割れや剥がれがある

ベランダの床表面にひび割れや床材の剥がれが目立つ場合、防水工事が必要です。

小さなひび割れの場合は、劣化がベランダの表面でとどまっている可能性がありますが、大きなひび割れや剥がれは防水層まで達している可能性が高いです。

ひび割れや床材の剥がれを長期間放置していると、そこから雨漏りが発生して建物内部の腐食やシロアリが発生してしまう可能性が高まります。

建物全体の修理工事が必要になる場合もあるので、ベランダの床表面にひび割れや床材の剥がれが目立ち始めたら、すぐに業者に相談してください。

ベランダに雑草やコケが生え始めた

風により砂や落ち葉がベランダに溜まり、雑草が生えることがあります。

多少の雑草であれば砂や落ち葉と共に、こまめに除去することで対応できます。 しかし数年にわたり掃除をせず、雑草が生えるような状態になっている場合、根元がベランダの防水層に達していることもあります。

特に雑草の根や茎は非常に強く頑丈で、成長していく過程で防水層だけでなく下地のコンクリートを破壊するおそれがあります。 自分自身で雑草を抜いたりせず、防水業者に相談して防水層に影響がないかチェックしてもらいましょう。

雨漏りや天井のシミが出た

ベランダに接している部屋の天井や壁に雨漏りや気になるシミができた場合、すでにベランダの防水効果が失われて家の内部に雨水が浸食している可能性があります。

この状態まで進行してしまうと、建物内部が劣化していたり、シロアリが発生していたりする可能性が高いです。 すぐにベランダ防水工事業者に連絡をして、ベランダや建物内部がどのような状況か調査してもらうことをおすすめします。

雨漏りはベランダの劣化症状の中でも最も緊急性の高い状態といえます。

緊急事態に備えるためにも、雨漏りの防水工事に関する記事も合わせてご覧ください。

ベランダ防水工事びおける工法の種類|それぞれの工程と日数を解説

ベランダ防水工事の工期は、工法によって異なります。

ここでは、各工法の施工手順と工程を解説します。

FRP防水の施工手順と工程(工事日数1〜2日)

FRP防水は、短期間で高強度な防水層を形成できる工法です。まず下地の汚れや油分を除去し、不陸やひび割れを補修して密着性を高めます。

次にプライマーを塗布し、ガラスマットとポリエステル樹脂を貼り付けて防水層を形成します。樹脂は硬化が早く、施工後すぐに歩行可能になる点も特徴です。

最後にトップコートを塗布して紫外線から防水層を保護します。硬化時間が短いため工期は1〜2日と非常に短く、狭いベランダや早期使用を希望する場合に適しています。

ウレタン防水の施工手順と工程(工事日数3〜7日)

ウレタン防水は、塗膜を重ねて防水層を形成する柔軟性の高い工法です。下地の清掃・調整後にプライマーを塗布し、その上からウレタン樹脂を複数回に分けて塗り重ねます。

液状のため段差や立ち上がり部にも対応しやすく、複雑な形状のベランダに向いています。一方で、各工程ごとに乾燥時間が必要となるため、天候の影響を受けやすい点には注意が必要です。

最後にトップコートを塗布して仕上げます。工期は3〜7日程度とやや長めですが、改修工事で多く採用されています。

シート防水の施工手順と工程(工事日数1〜4日)

シート防水は、既製の防水シートを貼り付けて防水層を構成する工法です。

下地を清掃・調整した後、専用の接着剤を塗布し、塩ビシートやゴムシートを丁寧に貼り付けます。

その後、シート同士の継ぎ目や端部を専用処理して防水性を確保します。シート自体の品質が安定しており、耐久性が高い点が特徴です。

接着剤の乾燥時間や施工面積によって工期は変動し、1〜4日程度が目安となります。広いバルコニーで採用されやすい工法です。

トップコート塗り替えの施工手順と工程(工事日数1〜2日)

トップコート塗り替えは、防水層が健全な場合に行うメンテナンス工事です。まず既存トップコートの汚れや劣化部分を清掃し、必要に応じて軽微な下地調整を行います。

その後、新しいトップコートを塗布し、防水層を紫外線や摩耗から保護します。防水層自体の改修は行わないため工事内容はシンプルで、工期は1〜2日と最短です。

費用も比較的抑えられ、防水性能の維持や延命を目的とした定期的な施工に適しています。

ベランダ防水工事には、FRP防水・ウレタン防水・シート防水・トップコート塗り替えといった複数の工法があり、それぞれ特徴や適した条件が異なります。

ベランダの広さや形状、劣化状況、求める耐久性に応じて工法を選ぶことが重要です。違いを理解したうえで最適な方法を選択することが、失敗しない防水工事につながります。

基本的な防水工事の種類についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。

ベランダ防水工事費用相場

ベランダ防水工事の費用は、工法や施工面積によって大きく異なります。

ここでは、工法別の費用相場を紹介します。

| 工法 | 1㎡あたりの費用相場 | 3㎡の場合 | 5㎡の場合 | 10㎡の場合 |

|---|---|---|---|---|

| FRP防水 | 約4,000〜8,000円 | 約1万2,000〜2万4,000円 | 約2万〜4万円 | 約4万〜8万円 |

| ウレタン防水 | 約3,000〜8,000円 | 約9,000〜2万4,000円 | 約1万5,000〜4万円 | 約3万〜8万円 |

| シート防水 | 約2,500〜8,000円 | 約7,500〜2万4,000円 | 約1万2,500〜4万円 | 約2万5,000〜8万円 |

| トップコート塗り替え | ― | ― | ― | 約4〜8万円 |

ベランダ防水工事の費用は、工法や施工面積だけでなく、下地の劣化状況や施工条件によっても変動します。単純な価格比較だけで判断せず、必要な工事内容が含まれているかを確認することが大切です。

適切な工法を選び、計画的に施工することで、無駄な出費を抑えながら防水性能を維持できます。

基本的な防水工事の費用相場についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

ベランダ防水塗料を自分でDIY施工する方法

ベランダ防水工事は、プロに依頼するのが一般的ですが、部分的な補修であればDIYで対応できる場合もあります。

ここでは、ベランダ防水塗料を自分でDIY施工する方法について紹介しますので、参考にしてみてください。

ベランダ防水を自分でDIYできる範囲と限界

ベランダ防水は一部の軽微な作業であればDIY対応が可能ですが、防水工事全体を自分で完結できるケースは限られています。DIYで対応できるのは、防水層そのものではなく、防水層を保護するための簡易的なメンテナンスが中心です。

たとえばトップコートの塗り替えや、表面に見える小さなひび割れ補修、排水溝の清掃などは比較的難易度が低く、正しい手順を守ればDIYでも対応できます。

一方で、防水層の全面改修や大きなひび割れ、剥がれを伴う劣化は、施工不良による雨漏り悪化のリスクが高くなります。特に立ち上がり部や段差が多いベランダでは、塗りムラや防水欠損が発生しやすく、DIYの限界を超える作業は専門業者に任せる判断が重要です。

- トップコートの塗り替え

- 小規模なひび割れ補修

- 排水溝・ドレン周りの清掃

ベランダ防水塗料を自分で施工するメリット・デメリット

ベランダ防水をDIYで行う最大の魅力は、費用を抑えられる点にあります。

業者に依頼した場合と比べ、材料費と道具代のみで施工できるため、初期コストは大幅に削減できます。また、作業日程を自分で調整できるため、休日を使って少しずつ進められる点もメリットです。

しかし一方で、防水工事は見た目以上に専門性が高く、施工不良が起きた場合のリスクが非常に大きい工事でもあります。

下地処理や塗布量、乾燥時間を誤ると、防水性能が十分に発揮されず、短期間で剥がれや雨漏りが発生する恐れがあります。さらにDIY施工では保証が受けられないため、再施工や被害拡大時の費用はすべて自己負担になります。

メリットだけで判断せず、長期的なリスクも含めて検討することが重要です。

- 費用を抑えられる

- 自分のペースで作業できる

- 施工不良のリスクが高い

- 防水性能が不安定になりやすい

- 保証が受けられない

ベランダ防水を自分で行う手順と必要な道具

DIYでベランダ防水塗料を施工する場合、道具の準備と手順の正確さが仕上がりを左右します。特に重要なのは、塗装工程よりも事前の清掃や下地処理です。

汚れやホコリ、水分が残った状態で塗料を塗ると、密着不良を起こしやすくなります。清掃後はひび割れ補修を行い、プライマーで下地と塗料の密着性を高めてから防水塗料を塗布します。

防水塗料は一度に厚塗りせず、指定された回数と乾燥時間を守ることが重要です。

最後にトップコートを塗布することで、防水層を紫外線や摩耗から守ります。各工程を省略しないことが、DIY成功の最低条件です。

- 防水塗料(ウレタン系またはFRP系)

- ローラー・刷毛

- プライマー

- マスキングテープ

- 清掃用具

DIYでベランダ防水塗料を使う際の失敗例と注意点

DIYによるベランダ防水で多い失敗は、下地処理や乾燥工程を軽視してしまうことです。表面だけをきれいに仕上げても、下地に汚れや水分が残っていると塗料が密着せず、短期間で剥がれが発生します。

また、塗布量を節約しすぎることで、防水性能が十分に発揮されないケースも少なくありません。さらに、乾燥時間を守らずに重ね塗りや歩行を行うと、ムラやベタつきが残り、仕上がりと耐久性の両方に悪影響を及ぼします。

天候確認を怠り、湿度の高い日や雨の可能性がある日に作業するのも典型的な失敗例です。少しでも不安を感じた場合は、無理にDIYを続けず専門業者に相談する判断が重要です。

- 雨天・高湿度時は作業しない

- メーカーの施工マニュアルを厳守する

- 不安がある場合はプロに依頼する

信頼できるベランダ防水工事業者の選び方

ベランダ防水工事を成功させるには、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

そのためにも、信頼できるベランダ防水工事業者の選び方を把握しておきましょう。

ベランダ防水工事業者の種類を確認する

ベランダ防水工事を依頼する際は、まず業者の種類による特徴の違いを理解することが重要です。

| 業者の種類 | 強み | 注意点 | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| ハウスメーカー | 建物を把握しており安心感がある | 下請け施工が多く費用が高くなりやすい | 手間をかけず安心感を最優先したい人 |

| 防水専門業者 | 防水に特化した知識と技術力 | 業者ごとの実績確認が必要 | 品質と費用のバランスを重視したい人 |

| 塗装業者 | 外壁塗装と同時施工でコストを抑えやすい | 防水工事の経験が不足している場合がある | 外壁塗装とまとめて工事したい人 |

ベランダ防水工事業者には、それぞれ得意分野や特徴があり、どこに依頼しても同じというわけではありません。工事内容や重視したいポイントによって、適した業者は異なります。

業者の種類を理解したうえで比較検討することが、納得できる防水工事につながります。

ベランダ防水工事で相見積もりを取って比較する

信頼できる業者を選ぶためには、複数社から相見積もりを取ることが欠かせません。

1社だけの見積もりでは、その金額が適正かどうか判断できないため、少なくとも2〜3社を比較するのが理想です。

見積書を確認する際は、単純な総額だけでなく、採用する工法や使用材料、工期、保証内容が具体的に記載されているかを確認しましょう。

内容が曖昧な見積もりや「一式」表記が多い場合は注意が必要です。相見積もりを通じて、説明の丁寧さや対応姿勢も比較できるため、業者選びの重要な判断材料になります。

施工実績と保証内容を確認する

業者の信頼性を判断するうえで、過去の施工実績と保証内容の確認は非常に重要です。

施工実績が豊富な業者ほど、さまざまな劣化状況や建物条件に対応してきた経験があり、施工品質も安定している傾向があります。

可能であれば、実際の施工写真や施工事例を確認し、自分のベランダと近い条件の実績があるかを見ると安心です。

また、施工後にどの程度の保証が付くのか、保証書が発行されるのかも必ず確認しましょう。保証内容が明確な業者は、施工品質に自信を持っている証拠ともいえます。

契約前に現地調査を依頼する

ベランダ防水工事を成功させるためには、契約前の現地調査が欠かせません。現地調査では、目に見える劣化だけでなく、防水層の状態や下地の傷み具合、排水状況などを総合的に確認します。

この調査を行わずに提示された見積もりは、後から追加費用が発生するリスクが高くなります。

現地調査の結果をもとに、なぜその工法が必要なのか、費用の内訳はどうなっているのかを丁寧に説明してくれる業者は信頼性が高いといえます。

納得したうえで契約することが、トラブル防止につながります。

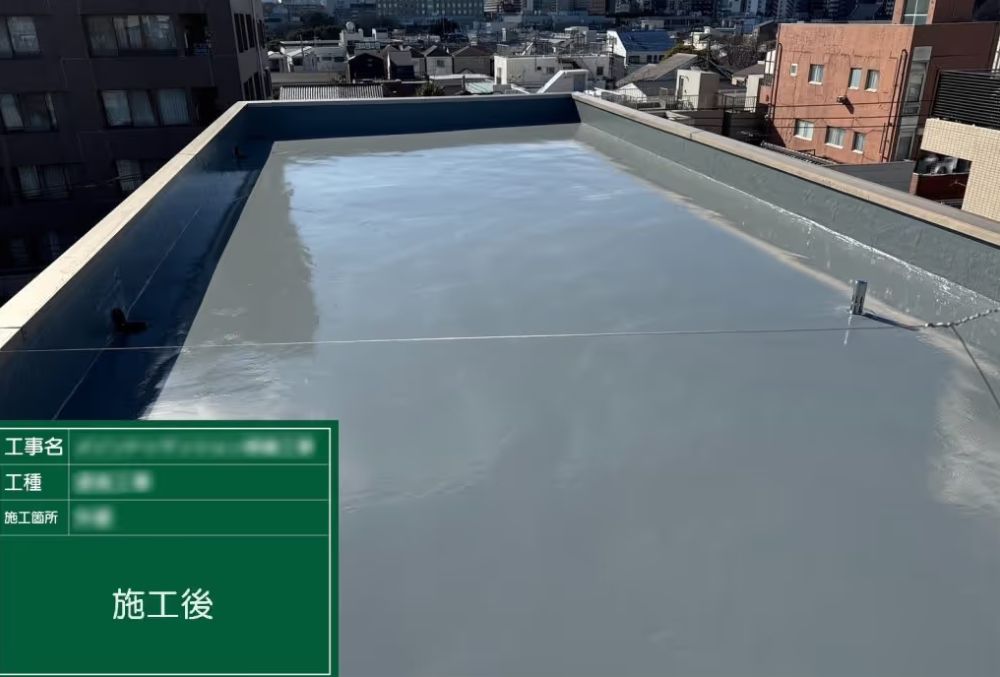

新東亜工業が手掛けたマンション防水工事の施工事例を紹介

実際の防水工事がどのように進められるのか、文京区マンションの屋上防水工事の事例を通じてご紹介します。

ご相談から現地調査までの流れ

マンションオーナー様から「屋上防水の見積をお願いしたい」とお電話でご相談をいただきました。

受付担当が住所・氏名・連絡先をヒアリングし、営業担当から即日折り返し連絡。翌週には現地調査を実施しました。

現地調査で確認した内容

| 調査項目 | 調査結果 |

|---|---|

| 既存防水層 | ゴムシート防水が劣化 |

| 安全面 | 梯子での昇降で非常に危険 |

| 排水設備 | 既存ドレンに亀裂リスク |

| 提案工法 | ウレタン通気緩衝工法 |

| 付帯工事 | 改修用ドレン・足場設置 |

営業担当は改修用ドレンのサンプルを見せながら、「既存ドレンが割れても蛇腹ホースで雨水を安全に排水できる」仕組みを説明。

また、危険な梯子作業を避けるため足場設置を提案し、お客様にご納得いただきました。見積書は即日メールで送付しました。

施工内容と工事金額

主な工事内容

| 工事項目 | 施工内容 |

|---|---|

| 既存防水層撤去 | ゴムシートを全面撤去 |

| 下地処理 | 清掃・モルタル補修 |

| 防水層施工 | プライマー→自着シート→ウレタン2層塗布 |

| 仕上げ | トップコート(グレー色) |

| 改修用ドレン | 蛇腹ホース挿入で漏水予防 |

| 足場工事 | 安全な作業環境を確保 |

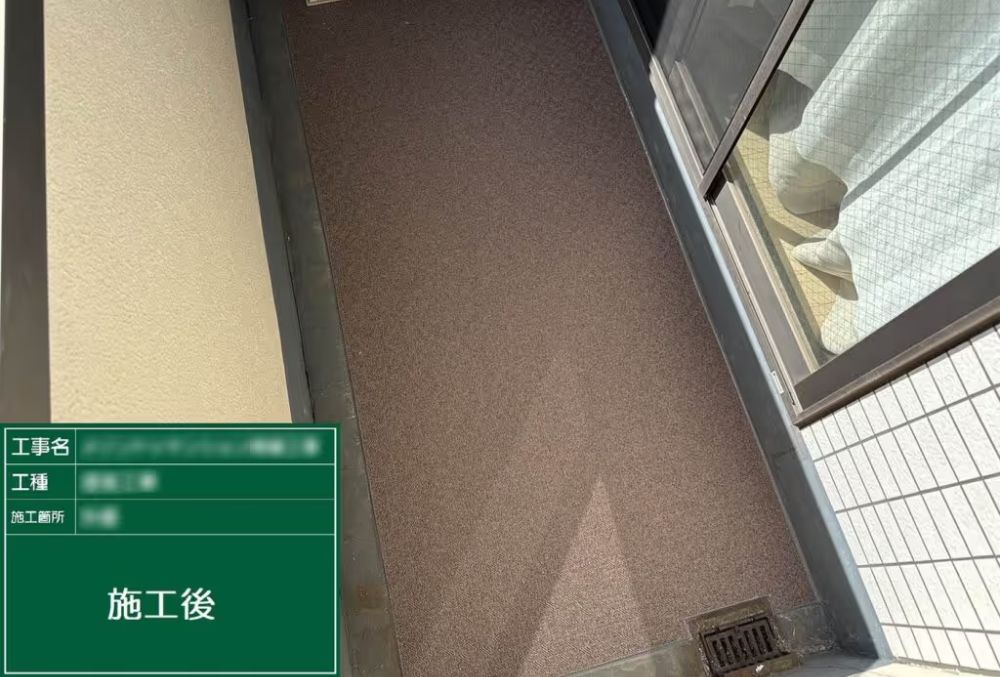

| 追加工事 | 最上階バルコニー長尺シート張替 |

工事金額: 175万円(尺シート20万円含む)

工事期間: 11日間(長尺シート工程3日間含む)

工事中にお客様から「最上階バルコニーの長尺シートも張り替えてほしい」と追加依頼がありました。現場担当は「1箇所だけだと割高になる」ことを正直に説明しましたが、お客様のご要望を優先し柔軟に対応しました。

お客様の声と仕上がり

お客様からいただいた評価

「綺麗にしていただいてありがとうございました」

「職人さんたちにもよろしくお伝えください」

屋上は梯子でしか昇降できないため、お客様自身の確認が困難でした。そこで施工状況を詳細に撮影し、写真付き報告書として提出。お客様は写真で仕上がりを確認され、ご満足いただけました。

仕上がりのポイント

- 高い防水性能: ウレタン通気緩衝工法で確実な防水を実現

- 排水対策: 改修用ドレンで漏水リスクを大幅軽減

- 透明性の高い報告: 写真報告書で施工状況を可視化

- 柔軟な対応: 追加工事にも迅速に対応

迅速な初期対応、的確な提案力、透明性の高い報告体制により、お客様に高くご評価いただき、引き渡し時には保証書と報告書を送付して工事が完了しました。

参照事例:【実録】屋上もバルコニーも一新!文京区マンション防水&長尺工事の記録を完全公開!

防水工事のことなら株式会社新東亜工業にお任せください!

大切な建物の寿命を延ばし、資産価値を守るために、定期的な防水工事は必須です。

新東亜工業は、業界での豊富な経験を持つ専門業者として、マンションやビル、アパートなど、あらゆる建物に最適な防水工事を提供しています。

新東亜工業の強み

- 豊富な施工実績:5,000件以上の実績を誇り、確かな技術とノウハウで対応。

- 安心の品質管理:施工後の保証も充実、万全のアフターサポート。

- 最適な工法提案:建物の状況に応じて、最適な防水工法を提案します。

- 迅速対応:急な雨漏りや劣化にも対応可能、緊急対応にも柔軟に対応します。

防水工事で得られるメリット

防水工事を行うことで、雨水の浸入を防ぎ、建物を長期間守ることができます。

特に屋上やベランダなどの防水層が劣化すると、雨漏りや構造損傷を引き起こし、修繕費用が高額になる可能性があります。

定期的に防水工事を行うことで、建物の寿命を延ばし、長期的なメンテナンス費用の削減が可能です。劣化を防ぐためには、適切なタイミングで工事を実施することが重要です。

緊急の雨漏り対応もお任せ!

急な雨漏りにも迅速に対応します。新東亜工業では、専門技術者が現場にすぐに駆けつけ、雨漏りの原因を特定し、最適な修理方法を提案します。

早期の対応で、建物のダメージを最小限に抑えることができます。雨漏りが発生した際は、まず専門業者に相談し、迅速かつ確実な修理を行うことで、修繕費用を抑えることができます。

長期的な予防もサポートします。

今すぐ無料相談を!

防水工事について不安がある方も、まずは無料相談から始めてみましょう。新東亜工業では、現地調査を無料で行い、正確な見積もりを提供します。

専門家が最適な防水工法を提案し、費用や工事の流れについても丁寧に説明します。無理な営業は行わず、納得いただけるまでご説明いたします。

まずはお気軽にご連絡ください。無料相談で不安を解消し、安心して工事を進めましょう。

ベランダ防水工事のよくある質問【FAQ】

ここでは、ベランダ防水工事のよくある質問について紹介します。

簡潔にわかりやすく解答してますので、ぜひご覧ください。

- ベランダ防水工事は行ったほうが良いですか?

- はい、ベランダ防水工事は定期的に行うことをおすすめします。防水層やトップコートが劣化した状態を放置すると、雨水が建物内部に浸入し、雨漏りや下地の腐食につながる恐れがあります。

初期段階であれば軽微な補修で済むケースでも、劣化が進行すると工事範囲が広がり、結果的に修繕費用が高額になることも少なくありません。

建物を長く安全に使うためには、計画的な防水メンテナンスが重要です。

- ベランダ防水工事の周期はどれくらいですか?

- ベランダ防水工事の周期は、防水工法や使用環境によって異なりますが、一般的な目安があります。

トップコートは紫外線や摩耗の影響を受けやすいため、5年ごとの塗り替えが推奨されます。

一方、防水層自体は10〜15年程度が耐用年数の目安です。ただし、ひび割れや膨れなどの劣化症状が見られる場合は、築年数に関わらず早めに点検・補修を行うことが大切です。

- ベランダ防水はどのような流れで進みますか?

- ベランダ防水工事は、まず業者による現地調査から始まります。調査結果をもとに工法や工事内容を決定し、見積もりが提示されます。

内容に納得できれば契約を結び、日程を調整したうえで施工に進みます。施工完了後は仕上がりや不具合の有無を確認する検査を行い、問題がなければ引き渡しとなります。

施工方法にもよりますが、基本的な防水工事の流れと同じようなステップで進むことがほとんどです。

各工程で説明を受けながら進めることで、安心して工事を任せられます。

- ベランダ防水工事はいくらくらいですか?

- ベランダ防水工事の費用は、工法や施工面積、劣化状況によって大きく異なります。比較的軽微な工事であるトップコート塗り替えの場合は、4〜8万円程度が相場です。

一方、防水層の全面改修が必要な場合は、8〜28万円程度かかることが一般的です。

下地補修や立ち上がりの有無によって追加費用が発生することもあるため、事前の見積確認が重要です。

- ベランダ防水のひび割れは自分で補修できますか?

- 小さなひび割れであれば、市販の補修材を使ってDIYで対応できる場合もあります。

ただし、ひび割れの幅が0.3mm以上ある場合や、複数箇所に広がっている場合は注意が必要です。

内部まで劣化が進んでいる可能性があり、表面だけ補修しても再発する恐れがあります。

状態を正確に判断するためにも、少しでも不安があれば専門業者に点検を依頼することをおすすめします。

まとめ

ベランダ防水工事は、住宅の寿命を延ばし、快適な住環境を保つために欠かせないメンテナンスです。

ベランダ防水工事のポイント

- ベランダ防水工事は防水層とトップコートで構成され、定期的なメンテナンスが必要

- 色あせ、ひび割れ、雑草、雨漏りは劣化のサインで、早めの対処が重要

- FRP、ウレタン、シート防水の3工法があり、ベランダの広さや形状で選ぶ

- 費用相場は1平米3,000〜8,000円で、工期は工法により1〜7日程度

- DIYは小規模補修のみ可能で、全面改修はプロに依頼すべき

ベランダ防水工事を検討する際は、まず自宅のベランダの状態を確認し、適切な工法を選びましょう。

信頼できる業者に相見積もりを依頼し、費用や工期、保証内容を比較することで、納得のいく防水工事を実現できます。

定期的なメンテナンスを行うことで、長期的なコストを抑え、安心して暮らせる住環境を維持しましょう。