マンション大規模修繕工事の費用相場を徹底解説|築年数・戸数別の目安と内訳

2025/07/24

マンションの大規模修繕は、建物の資産価値を維持し、住民の安全・快適性を確保するために欠かせない重要な工事です。しかし、その費用は決して安くはなく、建物の規模や築年数、修繕範囲によって大きく変動します。そのため、計画段階で適切な相場感をつかみ、無理のない予算設定をすることが不可欠です。

この記事では、大規模修繕にかかる費用の相場について、築年数やマンションの規模ごとの目安を具体的な数字とともに紹介します。さらに、工事内容別の費用内訳や見積もり時に注意すべきポイント、実際にかかる間接費用まで詳しく解説。これから修繕を検討する管理組合の役員や住民の方にとって、安心して準備を進められるよう、実用的な情報を網羅しています。

目次

築年数・規模別に見る大規模修繕の費用相場【目安表あり】

大規模修繕にかかる費用は、マンションの築年数や戸数によって大きく異なります。初めての修繕となる築10年のケースでは比較的軽微な工事にとどまりますが、築20年を過ぎると本格的な大規模修繕が必要となり、費用も高額になります。築30年以降は2回目・3回目の修繕期となり、設備の更新や防水性能の向上など広範囲にわたる工事が求められる傾向にあります。

築年数別の修繕費用の違いと背景

- 築10年:経年劣化がまだ軽度なため、補修工事が中心。費用目安は1戸あたり 20〜40万円。主にコーキング打ち直しや点検レベルの軽微な対応が多い。

- 築20年:1回目の本格的な大規模修繕期。外壁塗装、防水、タイル補修などを実施。1戸あたり 60〜90万円 が相場。

- 築30年以上:複数回目の修繕対象となり、劣化範囲が広がる。設備や給排水管の更新を含め、1戸あたり 80〜120万円超 の可能性も。

戸数・規模別の費用目安(目安表)

マンションの規模が大きいほど、一戸あたりの単価は下がる傾向にありますが、総額は高くなります。以下の表で、戸数に応じた相場の目安を確認しましょう。

| 規模 | 総戸数の目安 | 費用総額の相場 | 1戸あたりの平均費用 |

|---|---|---|---|

| 小規模マンション | 〜20戸 | 約1,000万〜2,000万円 | 50〜100万円 |

| 中規模マンション | 21〜50戸 | 約2,000万〜5,000万円 | 50〜90万円 |

| 大規模マンション | 51戸以上 | 約5,000万〜1億円超 | 60〜120万円 |

単価換算による相場の把握方法

以下のような指標で、より具体的に費用感を把握できます。

- 坪単価換算:7〜10万円/坪

- ㎡単価換算:2〜3万円/㎡

- 1戸あたりの換算:50〜120万円(建物の仕様、工事項目、地域差によって増減)

また、見積もりを依頼する際は、これらの単価に照らして妥当性を確認することも重要です。

工事内容別に見る費用の内訳と注意点

大規模修繕の総額を理解するうえで、どの工事項目にどれだけの費用がかかるかを把握しておくことは欠かせません。工事項目ごとの費用は工法や建物の構造、劣化の程度により変わりますが、目安を知っておくことで、見積もり内容の妥当性が判断しやすくなります。

主な工事項目とその費用の目安

- 外壁塗装:見た目の美観回復と防水性能向上を図る基本工事。300〜800万円程度が一般的。

- タイル補修:タイルの浮きや剥がれ、ひび割れなどを補修。200〜600万円の範囲が多い。

- 屋上・バルコニーの防水工事:雨漏り防止と構造躯体の保護に重要。費用は300〜1,000万円ほど。

- 共用部改修:エントランス、廊下、階段、郵便受けなどの共用設備の改修に200〜500万円前後。

「一式」見積もりに潜むリスク

見積書の中には「外壁塗装一式」などと書かれた項目がありますが、こうした表現には注意が必要です。詳細が不明確な見積もりは、後から追加請求が発生するリスクを伴います。

- 数量・単価が明記されていない → 比較が困難で交渉材料にならない

- 作業範囲があいまい → 必要な施工が含まれていない可能性

相見積もりをとる際は、各項目ごとの数量・単価が明示された明細付き見積書を要求しましょう。

工事にかかる間接費用の内訳

直接工事費だけでなく、見落とされがちな間接費用も予算に影響します。

- 設計監理費:設計事務所や建築士への報酬。総工費の5〜10%が一般的。

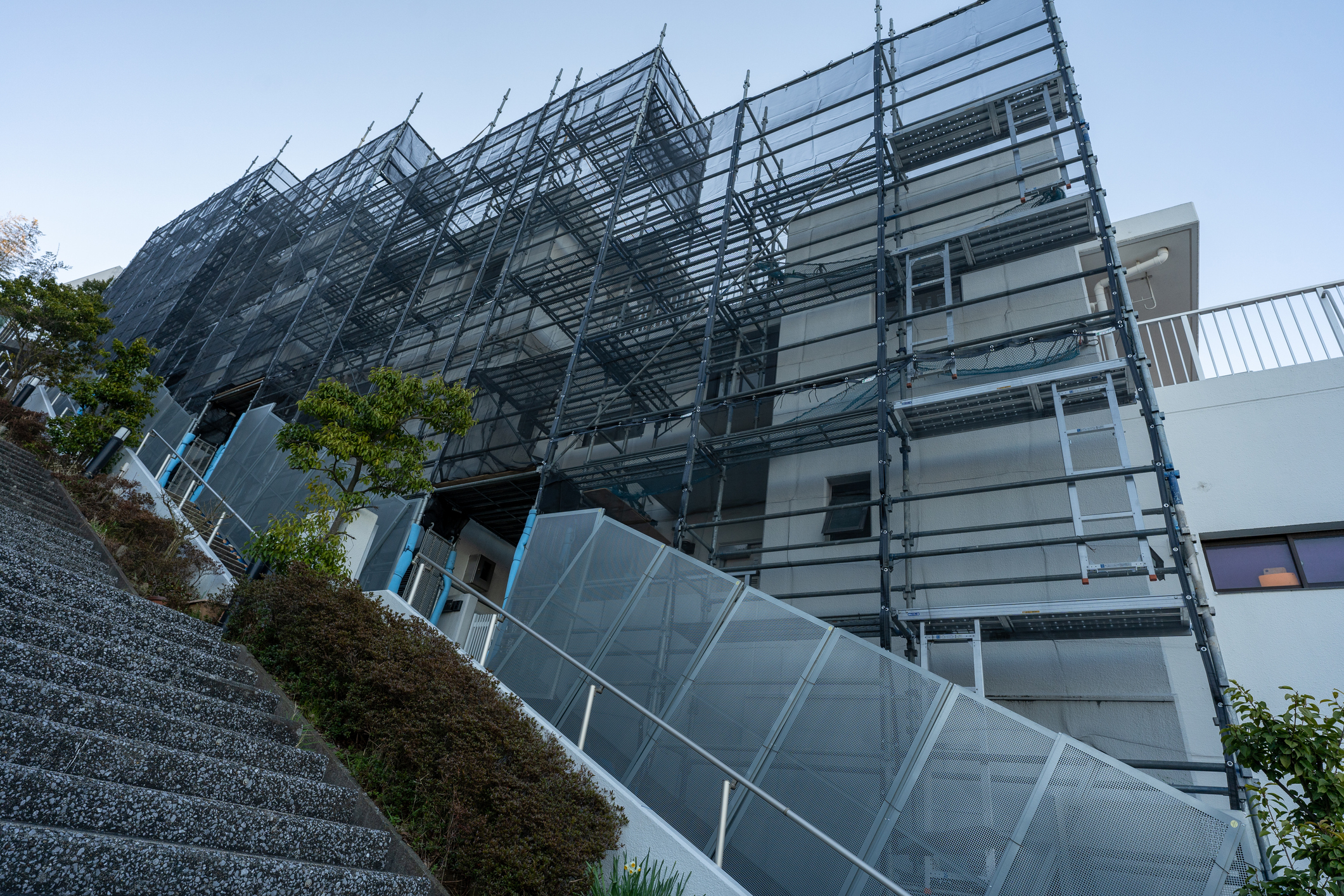

- 共通仮設費・現場管理費:足場、仮囲い、安全設備、施工管理などにかかるコスト。

- 仮住まい対応費用・周知費用:住民向け説明資料の作成、掲示物、清掃、工事中の誘導なども必要経費として発生。

これらを含めて「総額」で考えることが、トラブルを防ぎ、スムーズな工事運営につながります。

大規模修繕費用を抑えるための現実的な方法

マンションの大規模修繕工事は、建物の老朽化を防ぎ、長寿命化を実現するために欠かせない工事です。しかしその費用は数百万円から数千万円にもなることが多く、管理組合にとっては大きな負担となります。そのため、できる限り無駄を省きつつ、品質を保ったままコストを削減する方法を知っておくことが重要です。

ここでは、工事品質を損なわずに費用を抑えるために有効な3つのアプローチをご紹介します。

相見積もりの徹底比較で価格の適正化を図る

複数の業者から見積もりを取り、価格や工事内容を比較することで、業者ごとの価格の違いや内容の不備、過剰な費用請求などを見抜くことができます。これは最も基本かつ有効なコストダウン手段です。

具体的には、以下のポイントに着目して比較するのが効果的です:

- 見積書に数量・単価・仕様が詳細に記載されているか

- 同一項目での価格差が大きい部分の理由説明があるか

- 不要と思われる工事項目が含まれていないか

- 工事項目が過剰でないか、施工面積との整合性があるか

信頼性を重視する場合は、以下のような基準で業者を選ぶと安心です:

- 過去の修繕実績が豊富で、事例紹介が明確にある

- マンション修繕に特化している

- 建築士や外部監理者が見積もりや工事をチェックしている

設計・施工分離方式の活用で費用と品質の両立を

設計と施工を別々の業者が行う「設計・施工分離方式」は、工事の透明性と品質向上に非常に有効です。第三者である設計者(または建築士)が中立の立場で施工業者を選定し、工事内容と見積の妥当性をチェックしてくれるため、不要な工事や水増し請求のリスクを抑えることができます。

また、施工段階での工程管理や品質監理も第三者が担当することで、工事中のトラブルやミスの発見が早くなり、修繕のやり直しといった余計な費用も避けられます。長期的に見ると、設計監理にかかる費用以上のコスト削減効果が期待できます。

国や自治体の補助金・助成制度を活用する

近年は、国や地方自治体が住宅ストックの延命や省エネ改修、バリアフリー化を推進するため、様々な補助制度を用意しています。マンションの大規模修繕も対象となる場合が多いため、事前に確認することをおすすめします。

以下は主な例です:

| 自治体名 | 補助制度名 | 補助内容 | 主な条件 |

|---|---|---|---|

| 東京都品川区 | 住宅改修工事助成金 | 上限30万円(工事費の1/3) | 築10年以上の共同住宅など |

| 横浜市 | 住宅エコ改修補助制度 | 最大20万円補助 | 省エネ・断熱工事が対象 |

| 大阪市 | 住宅リフォーム補助金 | 最大20万円(1/3補助) | 所得制限あり・事前申請制 |

なお、制度の内容は年度によって変更されることがあるため、各自治体の公式サイトや窓口で最新情報を確認し、必要な書類やスケジュールを事前に把握しておくことが大切です。申請は工事着手前に行う必要があるため、早めの準備を心がけましょう。

費用トラブルを防ぐ!見積書チェックのポイント

マンション大規模修繕において、後から「こんなに費用がかかるとは思わなかった」と後悔するケースが少なくありません。これは、見積書の不明瞭さや説明不足が原因となっていることが多いです。以下では、見積書をチェックする際に押さえるべき重要なポイントを解説します。

見積書でチェックすべき5つのポイント

- 工事項目ごとの単価と数量が明記されているか:単価×数量の計算式が明確になっていることが必要です。

- 「一式」や曖昧な表現が多用されていないか:「一式」とだけ書かれている項目は要注意。内訳を出してもらうべきです。

- 設計図・仕様書との整合性があるか:見積書の工事項目と設計図面の記載内容が一致しているか確認しましょう。

- 総額と内訳のバランスが取れているか:ある工事項目だけが突出して高額になっていないかチェック。

- 仮設費・管理費・諸経費の割合が妥当か(全体の15〜25%程度):間接費の比率が過大でないか、他社と比較すると見えてきます。

このような視点で見積書を精査すれば、適正価格での契約ができ、トラブルの防止につながります。

専門家の目で見積書をチェックしてもらうのも有効

管理組合の役員や理事長がすべてを理解するのは難しい場面もあります。そんなときは、建築士やマンション修繕のコンサルタントなど、第三者の専門家に相談するとよいでしょう。専門家ならではの知識と経験で、見積書の不明瞭な点や不当な価格設定を見抜いてくれます。

また、見積もりを依頼する前に「建物診断報告書(調査報告書)」を取得しておくことで、工事項目の妥当性を確認しやすくなります。診断に基づいた見積もりであれば、過剰施工や無駄な支出を未然に防ぐことができ、全体としての費用対効果も向上します。

よくある質問(FAQ)

Q1. マンションの大規模修繕はいつごろ実施すべき?

A. 一般的には12年〜15年ごとの周期で実施されることが多いです。ただし、外壁や防水の劣化状況によって早まるケースもあるため、定期的な建物診断を受けることが推奨されます。

Q2. 修繕積立金が不足している場合はどうすればいい?

A. 長期修繕計画と現在の積立状況を照らし合わせ、不足が見込まれる場合は、早めに積立額の見直しや一時金の徴収、借入れを含めた資金調達の検討が必要です。助成金制度の活用も選択肢の一つです。

Q3. 見積書の「一式」とは何を意味しますか?

A. 「一式」とだけ記載されている場合、具体的な数量や内容が不明確なことが多く、後から追加費用が発生するリスクがあります。可能な限り明細を出してもらいましょう。

Q4. 安く工事してくれる業者を選ぶのは危険?

A. 単に安いという理由だけで選ぶのはリスクが伴います。工事の品質や保証体制、実績、施工体制を総合的に確認し、コストと信頼性のバランスがとれた業者を選ぶことが重要です。

Q5. 工事中に住民への影響はありますか?

A. あります。騒音や塗料の臭い、足場設置による日照・景観への影響などが考えられます。施工会社と十分に調整し、住民への事前周知・説明を丁寧に行うことが大切です。

まとめ|適正価格で質の高い修繕を実現するために

マンションの大規模修繕は、長期的な資産価値の維持と居住者の安全・快適性を守るために欠かせない重要な工事です。適切なタイミングで、信頼できる業者と契約し、必要な工事を適正な価格で行うことが理想です。

そのためには、次のような点をしっかり押さえておく必要があります:

- 修繕周期の目安や費用相場をあらかじめ把握しておく

- 工事項目の内容を理解し、不要な項目が含まれていないか確認する

- 見積書の内訳や単価が明確か、比較検討できる材料が揃っているか精査する

- 信頼できる業者選びのために、施工実績・資格・外部監理体制を確認する

- 必要に応じて第三者機関や建築士にサポートを依頼する

また、国や自治体の助成制度なども積極的に活用することで、資金的な負担を軽減することも可能です。工事の透明性を高める「設計・施工分離方式」や、信頼性のある第三者監理の導入も、費用対効果の高い修繕につながります。

将来的なトラブルや後悔を防ぐためにも、「よくわからないまま任せる」のではなく、計画的かつ情報に基づいた判断を行いましょう。マンションの価値を守るための修繕は、一時的な出費ではなく、長期的な投資といえます。