マンションの外壁をタイルにするメリットは?種類・張り方・注意点を解説

2025/10/28

マンション選びで、重厚感のあるタイル張りの外観に魅力を感じたことはありませんか?

タイル仕上げのマンションは、高級感あふれる佇まいと優れた耐久性で多くの方に選ばれています。

しかし「メンテナンスは本当に楽なの?」「初期費用が高いと聞くけど、実際どうなの?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

タイルには確かに多くのメリットがある一方で、知っておくべき注意点も存在します。

この記事では、外壁タイルのメリット・デメリット、種類、施工方法、そして安全に長く住み続けるための重要なポイントまで、実務経験に基づいた確かな情報をわかりやすくお届けします。

マンション購入を検討中の方も、管理組合でメンテナンスを考えている方も、ぜひ最後までお読みください。

この記事で分かること

- 外壁タイルの具体的なメリットとデメリット

- タイルの種類とそれぞれの特徴

- 湿式工法と乾式工法の違いと施工のポイント

- タイル剥落のリスクと安全対策

- 長く美しさを保つためのメンテナンス方法

目次

マンションの外壁をタイルにするメリット

マンションの外壁材として、タイルが長年にわたり高い人気を誇っているのには明確な理由があります。

単なる見た目の美しさだけでなく、建物を守る機能面でも優れた特性を持っているからです。

ここでは、タイル外壁がもたらす4つの主要なメリットについて、具体的に解説していきます。

- 高い耐久性で建物を長期間守る

- 美観と高級感が資産価値を高める

- 優れた耐熱性・耐火性・防水性

- メンテナンスコストが長期的に抑えられる

高い耐久性で建物を長期間守る

タイルは石英、長石、粘土といった天然素材を高温で焼成して作られるため、非常に高い耐久性を備えています。

タイル自体の耐用年数は20年から30年とされており、適切な施工とメンテナンスを行えば、さらに長期間その性能を維持できます。

特に優れているのが、酸やアルカリなどの化学的な影響に対する安定性です。雨水は弱酸性を示し、大気中の排気ガスなどが溶け込むとさらに酸性度が増します。

こうした酸性の雨風がコンクリートに直接当たり続けると、内部の鉄筋が徐々に錆びてしまう「コンクリートの中性化」という現象が進行します。

タイルはこうした化学的な変化に強く、雨風からコンクリート躯体を守る保護層として機能します。

紫外線による劣化や変色もほとんど起こらないため、建物全体の寿命を延ばすことにも貢献しているのです。

美観と高級感が資産価値を高める

タイル張りのマンションが醸し出す重厚感と格調の高さは、他の外壁材では得難い魅力です。その起源は、ヨーロッパのレンガ造建築にあります。

日本でも明治時代には、モダンな建物の代名詞としてレンガ造りが採用されていました。

現代のタイルは、焼成温度や釉薬の種類によって、多彩な色調や質感を表現できます。

レンガ調の温かみのあるデザインから、洗練されたモダンな表情まで、建物のコンセプトに合わせた幅広い選択が可能です。

この意匠性の高さは、マンションの資産価値にも直結します。

経年劣化による色あせや汚れが目立ちにくく、長期間にわたって美しい外観を保てるため、中古市場でも高い評価を受けやすい傾向があります。

第一印象で「きちんと管理されている」という安心感を与えられることも、大きなアドバンテージといえるでしょう。

優れた耐熱性・耐火性・防水性

タイルは1,000℃以上の高温で焼成されて作られるため、熱や火に対して非常に強い性質を持っています。万が一の火災時にも、延焼を抑制する効果が期待できます。

また、タイル表面は緻密な構造をしており、吸水率が低いことも大きな特徴です。

特にマンション外壁に使用される磁器質タイルやせっ器質タイルは、吸水率が低く抑えられており、雨水の浸入をしっかりと防ぎます。

この防水性の高さは、建物内部への水分侵入を防ぐだけでなく、冬季の凍害リスクも軽減します。

吸水率の高い外壁材の場合、内部に染み込んだ水分が凍結・膨張することでひび割れが生じることがありますが、タイルではそのリスクが極めて低いのです。

キッチンや浴室などの水回りにタイルが多用されるのも、こうした耐熱性・耐火性・防水性が優れているためです。外壁においても、これらの特性が建物を守る重要な役割を果たしています。

メンテナンスコストが長期的に抑えられる

タイル外壁の大きな経済的メリットは、長期的な視点で見たときのメンテナンスコストの低さです。

初期費用は塗装仕上げよりも高くなりますが、ランニングコストを含めたトータルコストで比較すると、優位性が見えてきます。

塗装仕上げの外壁は、一般的に10年から15年ごとに全面的な塗り替えが必要です。

一方、タイル自体は基本的に塗り替えの必要がなく、高圧洗浄や部分的な補修で美観を維持できます。

ただし、誤解してはいけないのは「メンテナンスフリー」ではないという点です。タイル自体は長持ちしますが、タイルを接着している部分や目地のシーリング材は定期的なメンテナンスが必要です。

シーリング材の耐用年数は10年から15年程度とされており、この部分の点検と補修は計画的に行う必要があります。

それでも、大規模修繕の際に足場を組む回数を減らせることや、建物全体の劣化スピードが緩やかになることを考えると、数十年単位で住み続けるマンションにとって、タイル外壁は経済的に合理的な選択といえるでしょう。

マンションの外壁をタイルにするデメリット・注意点

タイル外壁には多くのメリットがある一方で、知っておくべきデメリットや注意点も存在します。

これらを事前に理解しておくことで、購入時の判断材料にしたり、適切なメンテナンス計画を立てたりすることができます。

ここでは、タイル外壁の主な4つのデメリットについて、正直にお伝えします。

- 初期コストが高い

- 施工には高い技術力が必要

- タイルの剥落リスクと安全対策

- 目地やシーリング材のメンテナンスが必要

初期コストが高い

タイル張りの最も大きなデメリットは、建築時の初期コストの高さです。材料費だけでなく、施工にかかる人件費も塗装仕上げや他の外壁材と比較して高額になります。

タイル自体の製造コストに加えて、一枚一枚丁寧に張り付けていく手作業が中心となるため、工期も長くなりがちです。

特に意匠性の高い複雑なデザインや、大判のタイルを使用する場合は、さらにコストが上昇します。

分譲マンションの場合、この初期コストは販売価格に転嫁されるため、同じ立地・間取りでも外壁仕上げの違いで価格差が生じることがあります。

購入予算が限られている場合は、タイル張りの範囲を外から見える部分だけに限定し、バルコニー裏側や共用廊下などは吹き付け塗装とすることでコストを抑えている物件も多く見られます。

ただし、前述の通り長期的なメンテナンスコストを考慮すれば、トータルコストでは必ずしも高いとは限りません。初期投資と長期的な視点、両方のバランスで判断することが大切です。

施工には高い技術力が必要

タイル施工は、職人の技術力によって仕上がりの質が大きく左右される工事です。下地処理、接着材の塗布、タイルの圧着、目地の充填など、各工程で適切な施工が求められます。

特に重要なのが、コンクリート表面の下地処理です。コンクリート表面がツルツルの状態だと、モルタルの接着力が弱まり、後々タイルの浮きや剥落につながる恐れがあります。

本来は「目荒らし」といって、コンクリート表面に細かな傷をつけて接着性を高める処理が必要ですが、この工程が不十分だったり省略されたりするケースもあります。

また、施工中の天候も仕上がりに影響します。モルタルは水を使って作るため、気温や湿度、直射日光の有無などによって硬化の仕方が変わってきます。

経験豊富な職人は、こうした条件を見極めながら適切に施工を進めますが、技術や知識が不足していると施工不良につながるリスクがあります。

タイルの剥落リスクと安全対策

タイル外壁で最も注意すべきなのが、経年劣化や施工不良によるタイルの剥落リスクです。

1989年に福岡県北九州市で発生した「昭和町団地タイル剥落事故」では、31メートルの高さから落下したタイルが通行人を直撃し、2名が死亡、1名が重傷を負う痛ましい事故となりました。

この事故を契機に、外壁タイルの安全性が注視されるようになりました。

現在では、建築基準法第12条により、特定建築物は「3年以内に一度、手の届く範囲の打診等」と「おおむね10年に一度の全面的な打診等」を行い、報告することが義務付けられています。

しかし、形式的な調査だけでは異常を見逃すケースもあります。実際にタイル不具合があったマンションでも、定期調査で異常が発見されなかった事例が少なくありません。

真に安全を確保するには、専門知識を持った調査員による丁寧な点検が不可欠です。

目地やシーリング材のメンテナンスが必要

タイル自体は長持ちしますが、タイルとタイルの間を埋める目地材や、建物の伸縮に対応するシーリング材は、定期的なメンテナンスが必要です。

シーリング材の耐用年数は一般的に10年から15年程度とされており、紫外線や雨風、温度変化によって徐々に劣化していきます。

劣化が進むと、ひび割れや剥がれが生じ、そこから雨水が浸入するリスクが高まります。

目地は建物の微妙な動きを吸収する役割も担っているため、この部分の劣化を放置すると、タイル本体にも負担がかかり、浮きや剥落につながる可能性があります。

マンションの大規模修繕は一般的に12年から15年周期で行われますが、目地やシーリング材の状態は、それより短い周期での点検が推奨されます。

このように、タイル外壁は「メンテナンスフリー」ではなく、適切な時期に適切な手入れを行うことで、初めてその優れた性能を長期間維持できるのです。

マンションの外壁タイルの種類

一口にタイルといっても、焼成温度や素材によっていくつかの種類に分類されます。

| タイルの種類 | JIS分類 | 焼成温度 | 吸水率 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| 磁器質 | Ⅰ類 | 1,250℃以上 | 3.0%以下 | 屋外壁・屋外床 |

| せっ器質 | Ⅱ類 | 約1,200℃ | 10%以下 | 屋外壁・屋外床 |

| 陶器質 | Ⅲ類 | 1,000℃以上 | 50%以下 | 屋内壁(内装) |

購入を検討する際は、どの種類のタイルが使用されているかを確認し、長期的な耐久性を見極める材料にしましょう。

磁器質タイル(Ⅰ類)の特徴と用途

磁器質タイルは、石英、長石、粘土といった素材を1,250℃以上の高温で焼成したタイルです。2008年のJIS規格改正以降は、吸水率3.0%以下のⅠ類に分類されています。

最も大きな特徴は、素地が非常に緻密で硬質なことです。吸水率が極めて低いため、ほとんど水を吸わず、優れた防水性を発揮します。

また、温度変化に強く、氷点下や高温下でも劣化しにくい性質があります。凍害リスクの高い寒冷地でも安心して使用できるため、日本全国のマンション外壁に広く採用されています。

耐久性と防水性に優れることから、屋外壁だけでなく、屋外床(エントランスアプローチなど)にも使用されます。汚れが付きにくく、清掃もしやすいため、メンテナンス性も高いタイルです。

せっ器質タイル(Ⅱ類)の特徴と用途

せっ器質タイルは、粘土や長石などを約1,200℃前後で焼成したタイルで、吸水率10%以下のⅡ類に分類されます。

磁器質タイルと同等の強度を持ちながら、素焼きのような素朴で温かみのある質感が特徴です。

磁器質ほど素地は緻密ではありませんが、マンション外壁に使用するには十分な耐久性と防水性を備えています。吸水率は磁器質より高いものの、外装用として問題のないレベルです。

デザイン面では、磁器質の硬質でシャープな印象とは異なり、柔らかく落ち着いた風合いを持ちます。「土物」と呼ばれることもあり、自然な質感を好む物件で採用されることが多いタイルです。

主に屋外壁や屋外床に使用されますが、プールや浴槽など常時水に浸かる場所には適していません。

一般的なマンションの外壁用途であれば、磁器質と並んで広く使用されている種類です。

陶器質タイル(Ⅲ類)の特徴と用途

陶器質タイルは、陶土や石灰などを1,000℃以上で焼成したタイルで、吸水率50%以下のⅢ類に分類されます。

焼成温度が比較的低いため、素地は多孔質で、3種類の中で最も吸水率が高いタイルです。

そのため、外装用途には基本的に不向きとされ、主に内装用として使用されます。屋内の壁面や装飾などに適しています。

強度も磁器質やせっ器質と比べると劣るため、床材として使用する場合でも屋内の歩行負荷が少ない場所に限られます。

ただし、寸法精度が高く、色や柄のバリエーションが豊富なため、デザイン性を重視する内装では人気があります。

マンションの外壁を検討する際は、磁器質タイルかせっ器質タイルが使用されているかを確認することが重要です。

陶器質タイルが外壁に使用されているケースは稀ですが、万が一使用されている場合は、その理由や耐久性について施工会社に確認すべきでしょう。

マンションにおける外壁タイルの張り方|湿式工法と乾式工法

タイルの張り付け方法は、大きく分けて「湿式工法」と「乾式工法」の2種類があります。

| 工法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 湿式工法 | ・気密性・遮音性が高い ・耐久性に優れる ・重厚感のある仕上がり ・耐火性能が高い | ・工期が長くなる ・天候に左右されやすい ・施工に熟練技術が必要 ・建物が重くなりやすい |

| 乾式工法 | ・工期が短い ・効率的天候の影響を受けにくい ・軽量で耐震性に優れる ・改修や交換が容易 | ・遮音性や断熱性が劣る場合がある ・耐久性が湿式に比べて低い ・高級感や重厚感に欠ける ・材料コストが高くなることもある |

それぞれ施工方法や特性が異なり、建物の条件や求められる品質、コストなどに応じて選択されます。

ここでは、両工法の特徴と、美しい仕上がりを左右する「タイル割り」についても解説します。

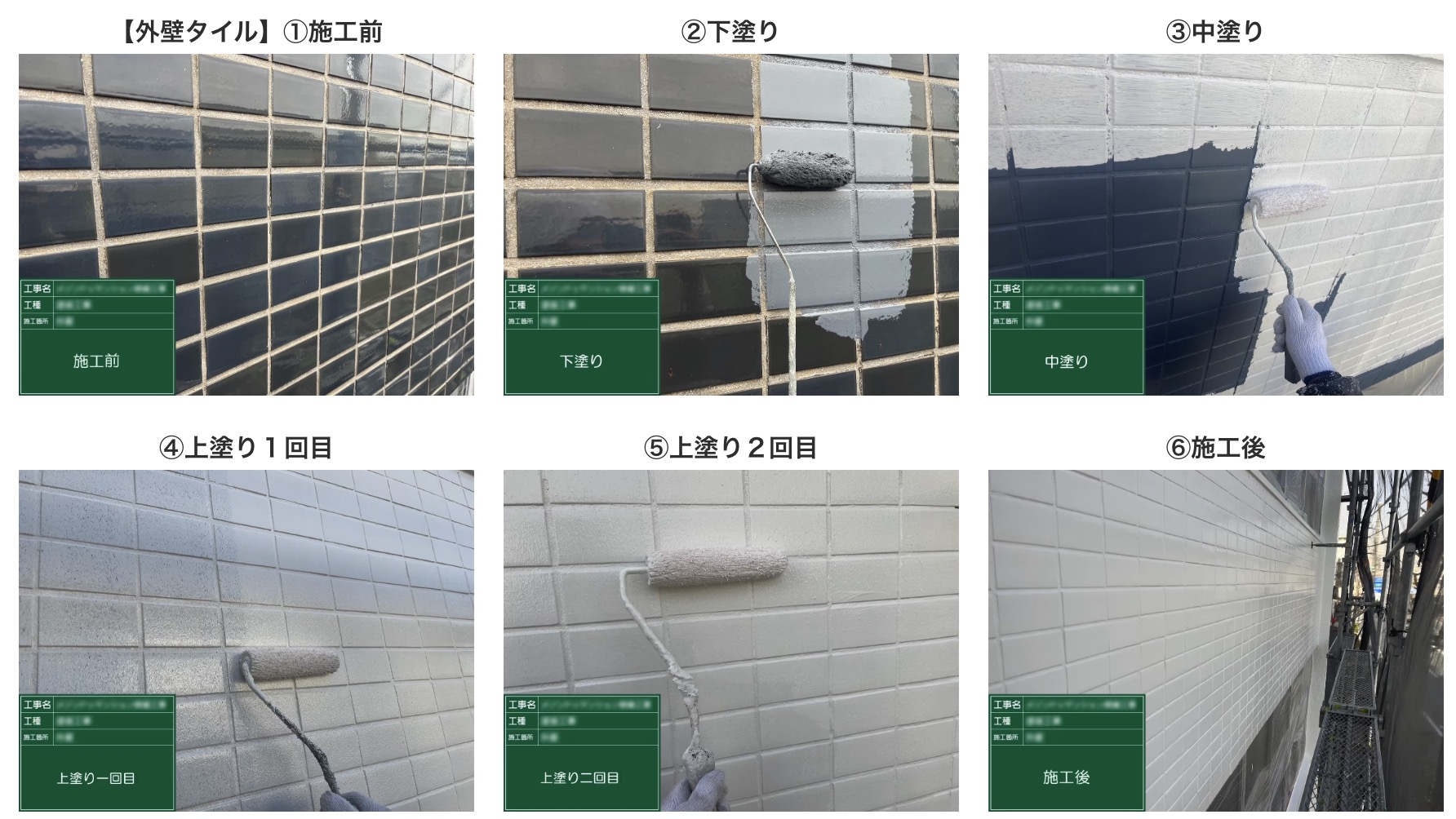

湿式工法(モザイクタイル張り)の特徴

湿式工法は、コンクリート壁面に水で練ったモルタルを塗り、その上からタイルを圧着して張り付ける伝統的な施工方法です。

「湿式」と呼ばれるのは、現場で水を使って作業するためです。

一般的なマンション外壁では、「モザイクタイル張り」と呼ばれる方法が採用されています。

これは、3枚×6枚など複数のタイルが1枚のシートになったものを使用し、張り付けモルタルを塗った壁面に押し付けて固定していく方法です。

代表的なタイルサイズは「45二丁掛」と呼ばれる縦45mm×横95mmのもので、目地幅5mmを含めると50mm×100mmになります。

湿式工法のメリットは、長い歴史の中で技術が確立されており、多くの職人が施工できることです。また、複雑な形状の建物にも対応しやすく、柔軟性があります。

一方で、デメリットもあります。モルタルは水を使って作るため、施工中の天候や気温、湿度によって硬化の仕方が変わり、仕上がりの質が左右される可能性があります。

また、職人の技量による品質のばらつきが出やすいという側面もあります。

乾式工法(引っかけ工法・接着工法)の特徴

乾式工法は、水を使わずにタイルを固定する方法の総称です。代表的なものとして「引っかけ工法」と「接着工法」があります。

引っかけ工法は、凹凸のある専用の下地材を壁面に設置し、タイルの裏面にある突起を引っかけて固定する方法です。

接着工法は、専用の下地材に接着剤を塗布し、タイルを貼り付けていく方法です。

乾式工法の最大のメリットは、品質が一定で作業期間を短縮できることです。

モルタルを使わないため、天候の影響を受けにくく、職人の技量による品質のばらつきも少なくなります。また、将来的なメンテナンスも比較的容易です。

デメリットは、湿式工法と比較してコストが高くなることです。専用の下地材や接着剤、場合によっては金具などの材料費がかかるため、初期投資は大きくなります。

近年では、技術の進歩により乾式工法の採用が増えてきています。

特に大規模なマンションや高層ビルでは、品質の安定性と工期短縮のメリットが評価され、選択されるケースが多くなっています。

タイル割りとは?

タイル割りとは、「どの面にどのタイルを配置するか」を計画するプランニング作業のことです。マンションの美観を左右する、非常に重要な工程です。

一般的なタイルは規格サイズで作られているため、壁面の寸法とタイルのサイズが必ずしもぴったり合うわけではありません。必ず端に半端な寸法が生じます。

この余った部分をどう処理するかが、タイル割りの腕の見せ所です。

例えば、45二丁掛タイル(目地込みで50mm×100mm)を使用する場合、壁の幅が2,555mmだったとします。

このまま均一に貼っていくと、最後に55mmという中途半端な幅のタイルを入れることになり、見た目が美しくありません。

こうした場合、左右の壁際に少しずつモルタルを厚く塗り、タイルを配置する範囲を調整することで、半端なカットタイルを使わずに美しく納めることができます。

かつてはこうした工夫が一般的でしたが、現在ではコスト面から、そこまで手をかけないケースも増えています。

実録!築古4階建てビルの外壁塗装・防水工事|リアルなやりとりでわかる依頼から完了まで

2025年に実施された、東京都中野区の4階建てビルの外壁塗装・屋上防水工事の内容をご紹介!

お客様と施工会社「新東亜工業」とのリアルなやりとりを通じて、外壁・屋上修繕がどのように進むのかを具体的に追体験していきます。

きっかけは一本の電話から|相談〜現地調査へ

お客様:「築古のビルを購入したばかりで、外壁の劣化が気になっていて…見積りなどお願いできますか?」

担当者:「ありがとうございます。外壁塗装・防水工事ですね。担当から折り返しご連絡させていただきます」

最初の対応では、丁寧に工事の目的と規模感を確認します。お客様の「初めての外装工事」という不安も、即時対応によって少し和らぎました。

現地調査でわかった建物の状態

お客様:「すみません、図面がないんですが…」

現地担当者:「問題ありません。寸法は現地で正確に測らせていただきます」

このやりとりの中で、建物全体にチョーキング(白い粉)や塗膜の浮き・剥がれが見られ、屋上には防水層の劣化が進んでいることが判明。

担当者:「屋上は塩ビシート防水をメインに、立ち上がり部はウレタン塗膜を重ねるハイブリッド仕様をご提案できます」

劣化状況に応じた最適な工法をその場で提案。説明は専門用語をかみくだいて伝えており、安心感を感じられる場面でした。

詳細な見積書と柔軟な提案

担当者:「お客様のご要望に沿って2案をご用意しました。階段室の塗装を除くパターンで、税込510万円となります」

お客様:「予算が500万円前後なんですが…階段室を外すとどうなりますか?」

担当者:「階段室を省くとちょうどご予算に近づきます。建物の防水・塗装として必要な範囲はしっかりカバーできます」

ここでは、複数パターンの見積りとともに、現実的な調整提案がされていました。数字だけでなく、工事の意図や仕上がりも併せて説明しているため、信頼感につながっています。

契約から着工準備までの丁寧なフロー

お客様:「契約書類はいつ頃届きますか?」

担当者:「明日中に、契約書・請求書・工程表をまとめてお送りします。日程のご希望があれば合わせて調整可能です」

さらに、工事中の連絡先や、近隣へのご挨拶、使用塗料の確認、電気・水道の使用予定なども事前に共有されていました。

お客様:「細かいところまで教えてもらえて安心しました」

施工中のトラブルにも即対応

お客様:「屋上扉の開きが悪くなってて…」

現場職人:「塗膜の厚みが影響しているようです。少し調整しますね(カンカン…)」

作業後、扉の可動がスムーズに戻り、お客様も一安心。現場で発生するちょっとした問題にもその場で対応してくれる柔軟さが印象的です。

工事の金額と工期のまとめ|予算内に収まる安心感

お客様:「費用って結局どのくらいになりましたか?」

担当者:「はい、階段室の塗装を外したプランで税込510万円となります。屋上防水や外壁塗装、付帯部分までしっかりカバーしております」

お客様:「こちらの予算内で対応していただいて、すごくありがたかったです」

塗装・防水工事の見積りは不透明になりがちな部分ですが、施工範囲を柔軟に調整してくれたことで、納得感を持って契約に至ったとのこと。

工期は約2ヶ月|天候にも配慮しながら進行

お客様:「実際の工事期間はどれくらいかかりました?」

担当者:「全体で2か月ほどでした。雨天などの調整日も含めて、余裕を見て工程を組んでいます」

お客様:「そういえば途中で雨もありましたけど、特に工事が止まる感じもなくて安心できました」

外壁や防水の工事は天候に左右されることが多いですが、余裕のあるスケジュール設計と事前共有により、スムーズな進行が実現されていました。

工事完了後の引き渡しと感想

お客様:「すごくきれいになってて感動です。屋上もピカピカですね」

担当者:「ありがとうございます。報告書と保証書は後日郵送させていただきます」

お客様:「また次回もお願いしたいと思います!」

施工後の見た目と対応の丁寧さに対して、お客様から自然と感謝の言葉が出ていたのが印象的でした。

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

まずはメール・お電話からご相談ください!

マンションの外壁タイルに関するよくある質問【FAQ】

マンションの外壁タイルについて、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。

購入検討中の方や、現在タイル張りマンションにお住まいの方の参考になれば幸いです。

Q. タイル外壁のマンションは本当にメンテナンスフリーですか?

タイル外壁は「メンテナンスフリー」ではありません。

タイル自体は耐久性が高く、塗り替えの必要はありませんが、タイルを接着している部分や目地のシーリング材は定期的なメンテナンスが必要です。

シーリング材の耐用年数は10年から15年程度とされており、劣化が進むと雨水の浸入やタイルの浮きにつながります。

定期的な点検と適切な補修を行うことで、タイルの優れた性能を長期間維持できます。

Q. 中古で購入する際、外壁タイルのどこをチェックすればいいですか?

専門的な調査は難しいですが、以下のポイントを確認しましょう。

- タイルにひび割れや欠けがないか

- 目地部分に隙間や劣化がないか

- 浮いた音がしないか

また、管理組合の修繕履歴や、過去の大規模修繕でタイル補修がどの程度行われたかを確認することも重要です。

築年数が経過している物件では、専門家による打診調査の結果を見せてもらうと安心です。

Q. タイル張りと吹き付けタイル、どちらが良いのでしょうか?

それぞれにメリット・デメリットがあり、一概にどちらが良いとは言えません。

タイル張りは初期コストが高い一方で、耐久性が高く長期的なメンテナンスコストを抑えられます。

吹き付けタイルは初期コストが低く、色の選択肢が多いですが、10年から15年ごとに塗り替えが必要です。

長期的に住み続ける予定であれば、トータルコストでタイル張りが有利になる可能性があります。

ただし、予算や建物の用途に応じて、外から見える部分だけタイル張りにするなど、組み合わせる選択肢もあります。

Q. マンションの大規模修繕で、タイルの補修費用はどのくらい?

補修費用は、劣化の程度や補修範囲によって大きく異なります。外壁タイル工事の一般的な費用目安は以下になります。

| 工事項目 | 単価目安 | 備考 |

|---|---|---|

| タイル張り替え | 15,000円~25,000円/㎡ | 劣化・剥落部分の全面交換 |

| タイル浮き補修 (エポキシ樹脂注入など) | 数百円~1,000円/箇所 | 部分補修、浮きの程度による |

| コーキング打ち替え | 900円~1,500円/m | 外壁目地やサッシ周りなど |

これに加えて、足場設置費用が全体の工事費用の2割から3割を占めます。

詳細な費用は、専門業者による現地調査と見積もりが必要です。修繕積立金が十分に確保されているか、事前に確認しておきましょう。

Q. タイル外壁の寿命は何年くらいですか?

タイル自体の耐用年数は一般的に20年から30年とされていますが、適切な施工とメンテナンスを行えば、さらに長期間使用できます。

ただし、タイルを接着している部分の耐用年数は約20年、目地部分のシーリング材の寿命は10年から15年程度です。

そのため、タイル自体は長持ちしても、接着部分や目地は定期的な補修が必要になります。

建物全体の寿命という観点では、適切なメンテナンスを継続することで、50年以上美しい状態を保つことも可能です。

まとめ|タイルは正しい知識とメンテナンスで長持ちする

マンションの外壁タイルについて、メリット・デメリットから種類、施工方法、注意点まで詳しく解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 長期的にはメンテナンスコストを抑えられる優れた外壁材である

- 初期コストが高く、施工には高い技術力が求められる

- 目地やシーリング材は10年から15年ごとのメンテナンスが必要

- マンションには吸水率の低い磁器質タイルやせっ器質タイルが適している

- 施工方法には湿式工法と乾式工法がある

- 施工不良によるタイル剥落リスクがあるため、定期的な点検が大切

タイル張りのマンションは、適切な施工と計画的なメンテナンスを行うことで、その優れた性能を長期間にわたって発揮します。

「メンテナンスフリー」という誤解を持たず、必要な時期に必要な手入れを行うことが、美しい外観と建物の安全性を守る鍵となります。

マンション購入を検討されている方は、外壁タイルの種類や施工方法、過去の修繕履歴などを確認することで、長く安心して暮らせる物件を選ぶことができるでしょう。

すでにタイル張りマンションにお住まいの方は、管理組合と協力しながら、適切な時期に専門家による点検を実施し、必要な補修を計画的に行うことをおすすめします。