マンション役員をやらない人への対処法|不公平を解消する解決策を紹介

2025/11/06

「また今年も理事会の役員が決まらない…」毎年の総会で同じ光景が繰り返されていませんか?輪番制なのに断る人が続出し、結局いつも同じ人が引き受けている。

「自分ばかり負担が回ってくる」という不公平感に、もう限界を感じている方も多いでしょう。

現代のマンションでは、役員をやる人とやらない人が二極化しています。共働き世帯の増加、高齢化、価値観の多様化により、「役員のなり手不足」は深刻な社会問題となっています。

その一方で、最近注目されているのが「理事会なしマンション」という新しい選択肢です。

本記事では、マンション役員をやらない人が増える背景から、具体的な対処法まで、以下の内容を詳しく解説します。

- 役員をやらない人が増えている3つの理由

- 法的に役員を強制できない現実

- 理事会なしマンションという選択肢とそのメリット

- 理事会ありでも負担を減らす5つの対処法

- 自分が役員を断りたい時の上手な対応方法

- 役員辞退協力金の導入方法と注意点

管理組合の運営に悩んでいる方、役員を断りたいと考えている方、どちらにとっても役立つ実践的な情報をお届けします。

目次

マンション役員をやらない人が増えている理由

マンション管理組合の役員になりたがらない人が年々増加しています。これは一部の無責任な住民の問題ではなく、現代社会の構造的な変化が背景にあります。

ここでは、役員のなり手不足が深刻化している3つの主な理由を解説します。

現代のライフスタイルの変化

この20年でマンション住民のライフスタイルは大きく変わりました。

- 共働き世帯:平日夜や休日しか時間が取れず、理事会出席が難しい

- 単身世帯:多忙で地域活動への関心が薄く、就任意欲が低い

- 高齢世帯:体力・判断力の低下で業務が負担に感じる

- 転勤族・短期居住者:数年で転居予定のため責任を負いたくない

- プライバシー重視層:近隣との深い関わりを避けたい心理

こうした生活様式や価値観の変化が、役員のなり手不足を加速させています。

役員業務の負担感が大きい

マンション役員の仕事は想像以上に負担が大きく、敬遠される理由の一つです。

月1回以上の理事会出席、夜間や休日の拘束、さらには管理会社との折衝や会計処理など専門的な判断も必要です。

大規模修繕や契約見直しなど、建築や法律の知識が求められる場面も多く、「自分には無理」と感じる人も少なくありません。

住民間のトラブル対応やクレーム処理など、精神的なストレスも大きな課題です。

さらに、引き継ぎや資料整理に時間がかかり、任期後も残務が発生することがあります。こうした負担が重なり、役員就任への抵抗感が広がっています。

「面倒」「損」という心理的抵抗

多くの人が役員を敬遠するのは、時間不足よりも「面倒」「損」という感情が大きいためです。

役員はボランティアであり、報酬がほとんどないため「労力に見合わない」と感じる人が多いのです。

さらに、「自分がやらなくても他の人がやる」という意識がフリーライダー問題を招きます。

人間関係の煩わしさも理由の一つで、他の住民との距離が近づくことでトラブルや誤解が生じる懸念もあります。努

力しても感謝されず、批判されることすらある現実の中で、役員を「損な役回り」と感じる人が増えています。

役員を敬遠する心理は、合理的な自己防衛の結果とも言えます。

マンション役員は強制できないのが現実

マンションの区分所有者には法律上「役員になる義務」の記載はなく、区分所有法では、管理組合の設立や総会開催については定められていますが、役員就任の強制を認める条文は存在しません。

マンションを購入すれば自動的に管理組合員にはなりますが、それはあくまで「構成員」であるだけで、役員就任とは別の問題です。

たとえ管理規約に「輪番制」と記載されていても、民法上の委任契約は本人の意思に基づくため、強制はできません。

また本人の意思を無視して役員に就任させても、運営上のトラブルを招くリスクが高まります。

出席しない、意見を出さない、業務を放棄するなど、形だけの役員になるケースが多く、理事会の定足数が満たされず会議が成立しないこともあります。

結果として、運営が停滞し、修繕計画の遅れなどマンションの資産価値にも悪影響を及ぼします。

理事会なしマンションという選択肢が増えている

役員のなり手不足という問題に対して、今注目されているのが「理事会なしマンション」という新しい運営形態です。

ここでは、この仕組みの概要と、選ばれる背景について解説します。

理事会なしマンションとは?

理事会なしマンションとは、住民の中から理事を選ばず、外部の専門家(マンション管理士や管理会社の担当者など)が理事長・理事の役割を担う「第三者管理方式」です。

住民は総会で議決権を持つものの、日常的な管理業務には関わりません。

以前は投資用やリゾート型マンションで多く見られましたが、近年は居住用マンションでも導入が進んでいます。

背景には、役員のなり手不足や住民の高齢化があります。国土交通省も制度としてこの方式を認めており、標準管理規約で外部専門家の理事就任を明文化しています。

役員選出トラブルの解消策として注目される新しい管理形態です。

理事会なしマンションが選ばれる背景

理事会なしマンションが増えている最大の理由は、役員の担い手不足です。高齢化で従来の住民が理事業務を続けられなくなり、共働き世帯は仕事や育児で時間が取れません。

理事会に出席できる人が減り、同じ人が何年も続けたり、輪番制で押し付け合う状況が生まれています。

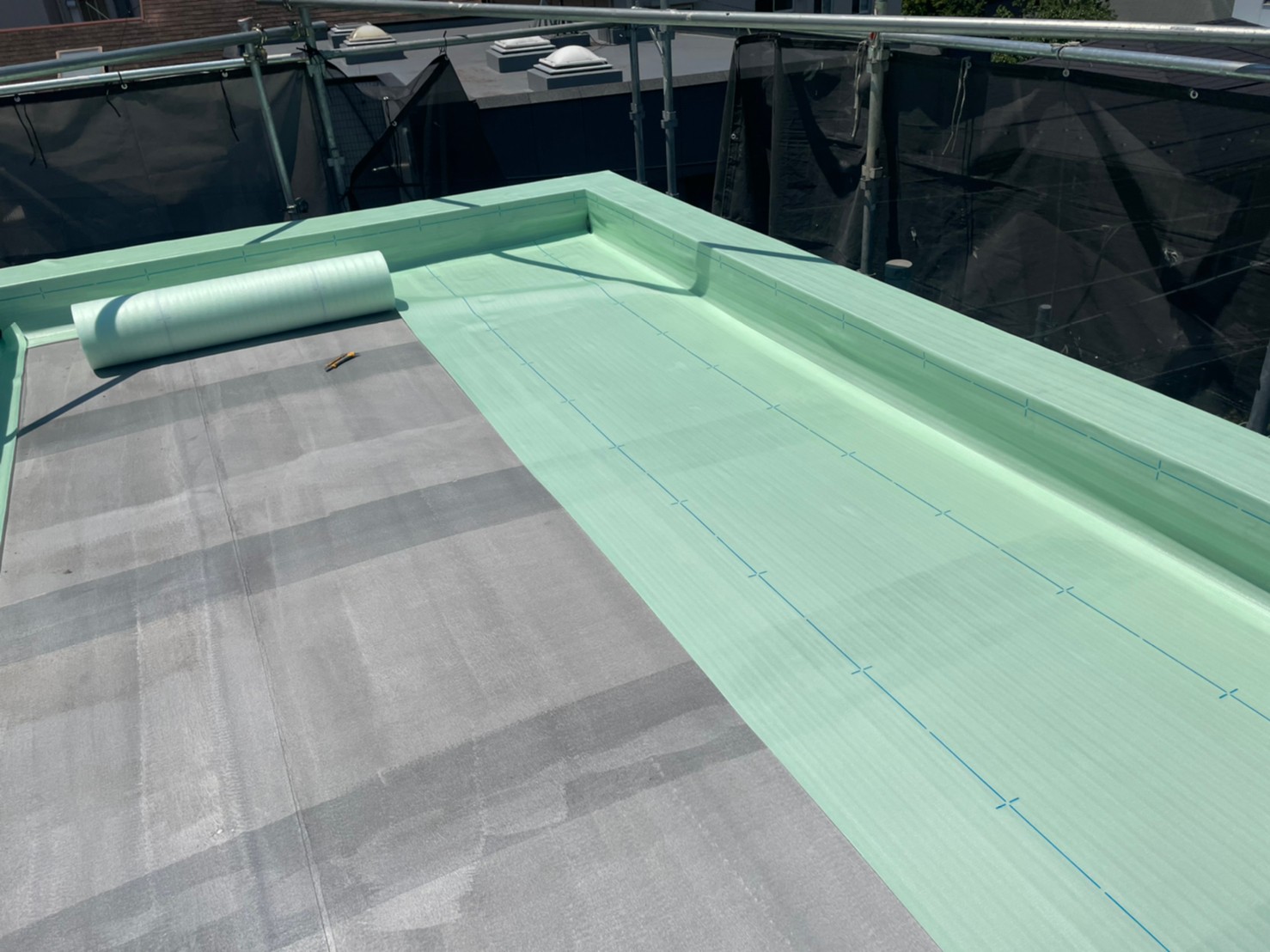

さらに、マンション管理業務の専門性が高まり、素人では判断が難しい場面も増加。適切な修繕計画や費用管理には、専門家の関与が欠かせなくなっています。

住民の関心低下とともに、プロに任せて資産価値を維持したいという意識が強まり、「理事会なし」方式の導入が加速しているのです。

理事会なしマンションのメリット

理事会なしマンションには、従来の運営方式にはない大きなメリットがあります。

ここでは、具体的にどのような利点があるのか、5つのポイントに分けて詳しく解説します。

メリット1.住民の負担がゼロになる

理事会なしマンションの最大の利点は、住民が理事会業務から完全に解放されることです。月1回・数時間の理事会出席が不要になり、平日夜や休日の自由時間を確保できます。

専門知識の勉強や資料作成も不要で、大規模修繕や会計処理といった複雑な判断をする必要もありません。

責任やプレッシャーからも解放され、「間違えたらどうしよう」といった不安が消えます。

毎年の役員選出で起きる押し付け合いや不公平感もなくなり、精神的ストレスのない快適な生活を送ることができます。まさに“負担ゼロ”を実現する新しい管理スタイルです。

メリット2.専門家による質の高い管理

理事会なしマンションでは、管理士や管理会社の担当者など専門家が業務を担うため、管理の質が格段に向上します。

区分所有法や民法などの法知識に基づいた適切な判断ができ、管理費や修繕積立金の運用も透明で正確です。

大規模修繕や業者選定も専門的視点から行われ、無駄なコストを抑えられます。住民トラブルにも冷静に対応でき、感情的なもつれを避けられる点もメリットです。

素人判断によるミスやリスクを防ぐことで、長期的にはコスト削減と資産価値の維持にもつながります。

メリット3.公平性が保たれる

理事会なしマンションでは、全員が同じ立場で管理サービスを受けるため、不公平感がなくなります。

従来は「やる人・やらない人」の差が問題でしたが、この方式では誰も役員を務める必要がなく、全員が等しく費用を負担して同じサービスを享受できます。

役員選出時の押し付け合いや気まずい雰囲気も解消され、総会運営もスムーズになります。

役員をめぐる不満や対立が減ることで、住民間の人間関係が改善し、マンション全体の雰囲気が穏やかになります。公平性の確保は、長期的な管理の安定にも直結します。

メリット4.トラブル解決が第三者視点でできる

外部専門家がトラブル対応を行うことで、公平かつ冷静な解決が可能になります。

住民が理事を務める場合、利害関係や感情が絡みやすく、問題を悪化させることもありますが、第三者である専門家なら中立的に判断できます。

騒音やペット、マナー違反などのトラブルも、感情に流されず規約に基づいて処理できます。

住民同士では言いにくい指摘も、専門家が業務として対応するためスムーズです。さらに守秘義務によってプライバシーも守られ、安心して暮らせる環境が維持されます。

メリット5.継続性と安定性が確保できる

理事会なしマンションは、毎年の役員交代がなく、継続的で安定した管理が可能です。

輪番制では引き継ぎ不足による情報漏れや業務停滞が起こりやすいですが、専門家が継続して担当することで管理データや経験が蓄積され、効率的な運営が実現します。

大規模修繕のような長期計画も、10年・20年先を見据えて立案できるため、建物の劣化を防ぎやすくなります。

蓄積されたノウハウによりトラブルも減り、管理の質が年々向上します。安定した管理体制は、マンションの資産価値維持にも大きく貢献します。

理事会ありでも負担を減らす5つの対処法

理事会を完全になくすのではなく、従来の仕組みを維持しながら負担を軽減する方法もあります。

ここでは、実際に多くのマンションで導入されている5つの対処法を表で比較しながら紹介します。

| 対処法 | 概要 | 主なメリット | 注意点・デメリット | 導入のポイント |

|---|---|---|---|---|

| 役員辞退協力金の導入 | 役員を辞退する代わりに一定額を支払う制度。 集めた資金で外部委託や管理効率化を行う。 | ・不公平感を軽減 ・外部委託で負担減 ・透明性と公平性を確保 | ・「金で解決」との批判 ・金額設定が難しい ・規約変更が必要 | 総会で承認を得て導入。 金額根拠と使途を明確に報告する。 |

| 外部専門家を理事長にする | 理事長のみを外部委託し、理事会は住民が参加する方式。 | ・専門知識による安定運営 ・住民負担を軽減 ・住民意見も反映 | ・報酬コストが発生 ・意見の食い違いに注意 | 役割分担と報酬内容を明確化し、総会で合意を取る。 |

| 理事会業務の削減 | 会議回数減・オンライン化・委託拡大で業務を簡素化。 | ・時間的負担を軽減 ・参加しやすくなる | ・委託費が増加 ・監視機能が弱まる可能性 | 会議を年4〜6回に縮小し、書類電子化・マニュアル化で効率化。 |

| 役員報酬の導入 | 理事長・理事に報酬(月3,000〜10,000円)を支給する制度。 | ・引き受け手が増える ・責任感や業務品質が向上 ・公平性向上 | ・管理費増加 ・金額設定が難しい | 報酬基準を明確にし、総会で承認を得る。 |

| 選出ルールの見直し | 輪番制や辞退基準を明確化し、透明性を高める。 | ・選出時の不満を解消 ・若年層 ・高齢者に配慮 | ・規約改正に時間がかかる | 立候補制・免除規定を導入し、辞退基準を明文化する。 |

自分が役員を断りたい場合の対応

ここまでは「役員をやらない人」への対処法を解説してきましたが、逆に自分が役員を断りたい場合はどうすればよいのでしょうか。

以下で、角を立てずに上手に断る方法を解説します。

断る前に確認すべきこと

役員を断る前に、以下のことを確認しておきましょう。

- 管理規約を確認(輪番制か・辞退条件の有無)

- 辞退協力金制度の有無と金額を確認

- 過去の辞退事例を把握(理事長・管理会社に確認)

- 代わりの候補者の有無を確認

- 総会での過去の決議内容を確認

規約の内容や辞退条件、協力金の有無、過去の事例といった内容をを把握しておくことで、後のトラブルを防ぎ、円満に対応できます。

上手な断り方のポイント

役員を断る際は、まず感謝を伝えることから始めましょう。「お声がけいただきありがとうございます」と一言添えるだけで印象が変わります。

次に、曖昧な理由ではなく「家族の介護」や「長期出張」など具体的な事情を説明します。できるだけ早めに相談し、代替案を提示できると理想的です。

「理事は難しいが清掃には協力する」「総会には出席する」など、協力の姿勢を見せることで円満に断れます。誠実さと丁寧さを意識し、今後の関係を保つ配慮を忘れないことが大切です。

断った後の付き合い方

役員を断っても、住民としての関わり方を続けることが信頼関係の維持につながります。

総会への出席や議案への意見表明など、できる範囲で協力する姿勢を示しましょう。清掃活動などのボランティアに参加するのも効果的です。

こうした行動が「非協力的な人」という誤解を防ぎます。日常の挨拶やマナーを守ることも大切です。

役員を断ることは悪いことではありませんが、代わりに地域との関わりを続ける姿勢を見せることで、良好な人間関係を保つことができます。将来的に引き受ける意思を示しておくのも好印象です。

役員をやることのメリット(意外な発見)

これまで役員の負担や問題点を中心に解説してきましたが、実は役員を経験することで得られるメリットもあります。

例えば役員を務めることで、マンション管理の仕組みや修繕積立金の使途、建物の劣化状況など、普段は知り得ない情報を学ぶことができます。

これにより自宅の資産価値を維持する意識が高まり、自らの暮らしを守ることにもつながります。

また、理事会を通じて住民同士の信頼関係が生まれ、災害時の助け合いやコミュニティの強化にも役立ちます。

さらに、会計処理・会議進行・交渉など、社会的スキルを磨けるのも大きな利点です。課題を乗り越えた際には達成感や充実感が得られ、「自分が貢献できた」という誇りを感じられるでしょう。

マンション役員をやらない事に関するよくある質問【FAQ】

マンション役員に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

多くの方が疑問に思うであろう内容にわかりやすく回答しておりますので、ぜひご覧ください。

Q1. 役員を断ったらペナルティはありますか?

法律上、役員を断っても罰則はありません。区分所有法に役員就任義務の規定はなく、法的制裁もありません。

ただし、管理規約で「辞退協力金」が定められている場合は支払い義務が生じます(年間3〜10万円が一般的)。

また、法的問題はなくても、住民間の印象や関係性に影響する可能性があるため、丁寧な説明と協力姿勢を示すことが大切です。

Q2. 仕事を理由に断ることはできますか?

仕事を理由に断ることは可能ですが、「忙しい」だけでは認められにくいのが実情です。

長期出張や夜勤など、理事会に出席できない具体的な事情を示すと理解されやすくなります。

勤務証明書やスケジュール提示などの根拠を添えると説得力が増します。

また、「今は難しいが将来は協力したい」と伝えると、誠意が伝わりやすく円満に断れます。

Q3. 役員をやらない人ばかりで困っています。どうすれば?

なり手不足の解消には、報酬制度や辞退協力金制度の導入が効果的です。報酬でモチベーションを高め、協力金で公平性を保てます。

理事会の回数を減らす、オンライン化するなど、業務負担を軽減する工夫も重要です。

理事長のみ外部専門家に委託する方式も選択肢です。最終的には管理規約を見直し、時代に合った柔軟な運営体制を整えることが必要です。

Q4. 理事会をなくすにはどうすればいいですか?

理事会を廃止し、外部専門家に管理を委託する「第三者管理方式」に変更するには、区分所有者の3/4以上の賛成による特別決議が必要です。

導入前に説明会を開き、住民の理解と合意を得ることが重要です。

導入後は、管理士など信頼できる専門家を選定し、報酬や報告義務を明記した新たな規約を作成します。透明性を確保するチェック体制も整えましょう。

Q5. 辞退協力金は何に使われますか?

辞退協力金は、主に管理組合の運営費や外部委託費に充てられます。

具体的には、管理会社への追加委託料、専門家報酬、オンライン会議システムなどの導入費用、役員報酬の原資、修繕積立金への積み増しなどに使用されます。重要なのは使途の透明化です。

会計報告や通知を通じて住民に明確に説明し、納得と信頼を得ることが不可欠です。

まとめ

マンション役員をやらない人が増える問題について、背景から具体的な解決策まで解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 役員のなり手不足は現代社会の構造的問題であり個人の責任ではない

- 法律上は役員就任を強制できず無理な選任は逆効果になる

- 理事会なしマンションなら住民負担ゼロで専門的な管理が実現する

- 辞退協力金や業務削減など理事会を残す対処法も複数ある

- 状況に応じた最適な運営方法を住民全員で考えることが重要

マンション管理組合の役員問題は、多くのマンションが直面している共通の課題です。

「やる人・やらない人」の対立を生む従来の仕組みには限界があります。理事会なしマンションという新しい選択肢や、役員辞退協力金の導入、業務の大幅削減など、様々な解決策が存在します。

重要なのは、自分たちのマンションの規模や状況に合った方法を選び、住民全員が納得できる公平な仕組みを作ることです。

総会での十分な議論を通じて、持続可能なマンション管理の形を見つけていきましょう。