修繕積立金は経費にできる?個人事業主が知るべき確定申告・財務処理のポイント

2025/10/31

管理費は問題なく経費計上できるのに、修繕積立金については「経費にできない」と聞いて戸惑った経験はありませんか。

実は修繕積立金の税務処理は、一見すると複雑に思えますが、国税庁が示す明確な基準を理解すれば、適切に経費算入できるケースが多くあります。

原則として、修繕積立金は支払時点では経費にできません。しかし一定の要件を満たせば、支払った年度の必要経費として計上することが認められています。

この記事では、修繕積立金の経費処理について基礎から実践まで詳しく解説します。

確定申告での正しい処理方法、勘定科目の選び方、按分計算の方法、さらには物件売却時の扱いまで、実務で必要な知識を網羅的にお伝えします。

正しい税務処理を行うことで、無駄な税負担を避け、安心して事業を継続していきましょう。

目次

個人事業主の修繕積立金は経費にできる?税務上の原則

修繕積立金が経費になるかどうかは、税務上の「債務の確定」という考え方が大きく関わっています。

まずは、原則的な取り扱いを理解することが、正しい税務処理への第一歩です。

原則として支払時点では経費計上できない

修繕積立金は、将来のマンション大規模修繕に備えて管理組合に積み立てる資金です。

支払った時点では、まだ実際の修繕工事が行われていません。

そのため税務上は「その年において債務が確定していない支出」とみなされ、原則として支払年度の必要経費には算入できないのです。

具体的には、修繕積立金は管理組合に預けているだけの状態であり、実際に建物の修繕という経済的な価値の移転が発生していません。

このような支出は預金や前払金のような資産として扱われ、実際に修繕が行われた年度に初めて経費として計上されることになります。

「債務の確定」という税務の考え方

税務では、経費として認められるためには「債務の確定」という要件を満たす必要があります。

債務の確定とは、次の3つの条件が揃った状態を指します。

- その年の12月31日までに債務が成立していること

- 具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること

- 金額を合理的に算定できること

修繕積立金の場合、支払義務は確かに発生していますが、「具体的な給付をすべき原因となる事実」、つまり実際の修繕工事がまだ行われていません。

そのため原則として債務が確定しておらず、支払時点での経費計上は認められないのです。

ただし後述する国税庁の定める要件を満たす場合には、例外的に支払年度の経費として認められることになります。

自主的な積立金も経費にならない点に注意

個人事業主の中には、将来の修繕に備えて自分で預金口座に資金を積み立てている方もいるでしょう。

しかしこのような自主的な積立金は、税務上の経費として認められません。

理由は明確で、自主的な積立は外部への支出を伴わず、単なる資金の移動に過ぎないからです。

自分の普通預金口座から別の定期預金口座にお金を移しても、それは財産の形を変えただけであり、経費として事業の収益から差し引くことはできません。

経費として認められるのは、あくまで外部の第三者(マンション管理組合など)に対して実際に支払いを行った場合のみです。

この点は修繕積立金だけでなく、すべての積立金に共通する重要な原則です。

個人事業主の修繕積立金を経費にできる4つの要件【国税庁基準】

国税庁は、一定の要件を満たす修繕積立金については、例外的に支払年度の経費として認めています。

ここでは、その4つの要件を具体的に解説します。

1.区分所有者に支払義務があること

第一の要件は、マンションの区分所有者が管理組合に対して修繕積立金を支払う法的義務を負っていることです。

多くの分譲マンションでは、国土交通省が策定した「マンション標準管理規約」に準拠した管理規約を採用しており、区分所有者の修繕積立金支払義務が明確に定められています。

任意の支払いではなく、管理規約に基づく強制的な支払義務であることが、経費計上を認める根拠の一つとなっているのです。

管理規約を確認し、支払義務が明記されているかを確認しましょう。

2.管理組合に返還義務がないこと

第二の要件は、支払った修繕積立金について、管理組合が区分所有者に返還する義務を有しないことです。

つまり、一度支払った修繕積立金は、原則として区分所有者に戻ってこないという性質を持っている必要があります。

一般的なマンション管理規約では、修繕積立金は管理組合の共有財産として管理され、個別の区分所有者への返還は想定されていません。

物件を売却する場合も、積立金は次の所有者に引き継がれるのが通常です。

この「返還されない性質」があるからこそ、税務上も支払時点での経費計上が認められるのです。

ただし、管理組合の解散時などに返還規定がある場合は、この要件を満たさない可能性があるため注意が必要です。

3.修繕目的のみに使用されること

第三の要件は、徴収された修繕積立金が将来の修繕等の目的にのみ使用され、他の用途に流用されないことです。

マンション標準管理規約では、修繕積立金は共用部分の大規模修繕工事や計画修繕工事、建物の劣化診断、長期修繕計画の作成などに限定して使用されることが定められています。

管理費のように日常的な清掃費用や光熱費に充てることはできません。

この使途の限定性が担保されていることで、将来の修繕という明確な目的のための支出として、税務上も経費性が認められるのです。

4.長期修繕計画に基づき合理的に算出されていること

第四の要件は、修繕積立金の額が長期修繕計画に基づき、各区分所有者の共有持分に応じて合理的な方法により算出されていることです。

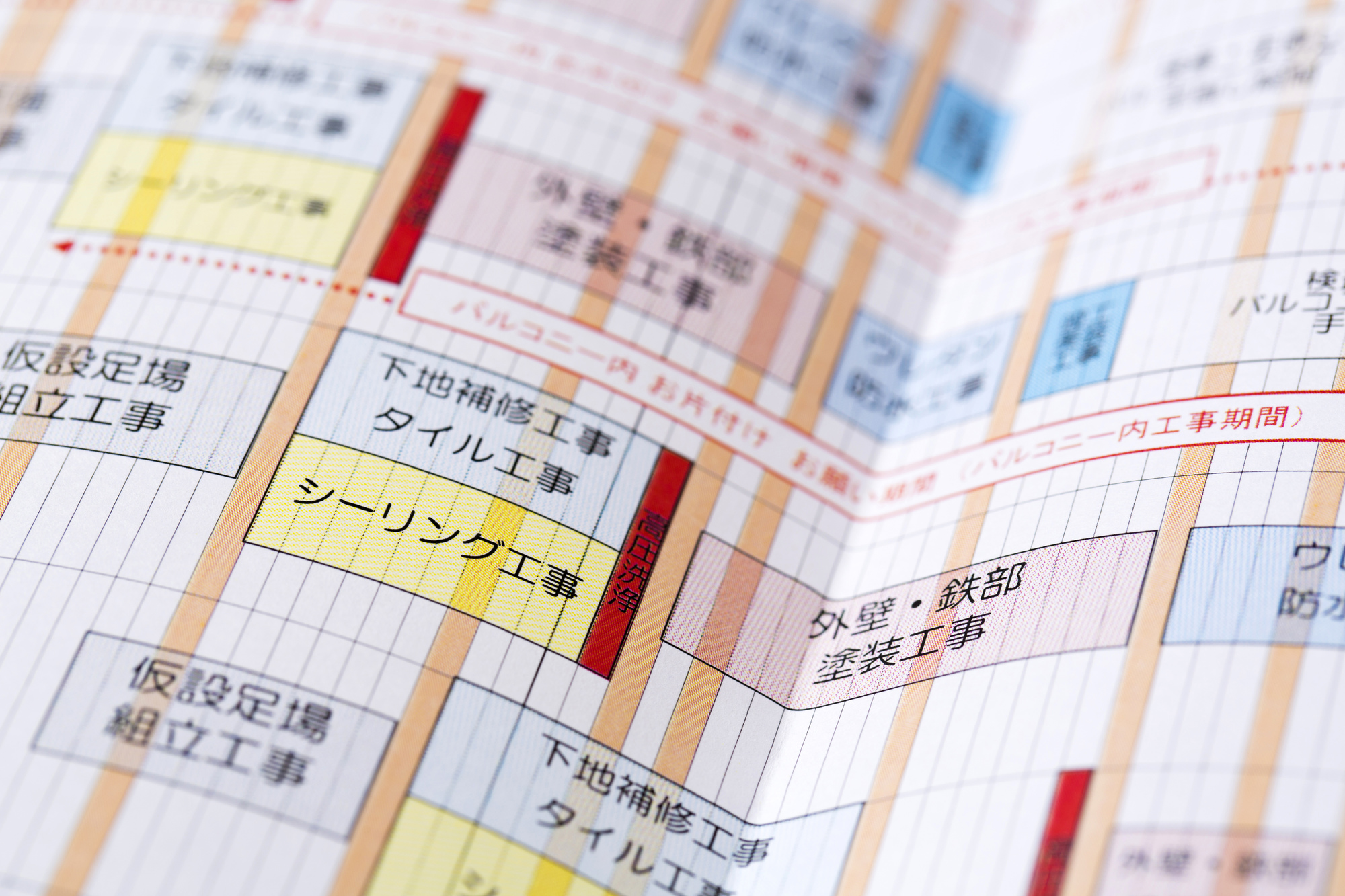

通常、マンションでは長期修繕計画が策定されており、今後10年から30年程度の期間で予想される修繕工事の内容と費用が算出されています。

修繕積立金は、この計画に基づいて必要な総額を算出し、各戸の専有面積や持分割合に応じて按分されます。

このように合理的な算出根拠があることで、税務上も適正な支出として認められます。

国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」に沿った計画があれば、この要件を満たしていると判断できるでしょう。

修繕積立金を経費で計上する場合の確定申告方法

要件を満たす修繕積立金を経費計上する際には、適切な勘定科目の選択、按分計算、消費税処理など、実務上の注意点があります。

ここでは確定申告での具体的な処理方法を解説します。

勘定科目は「修繕費」として記帳する

修繕積立金を経費として計上する場合、帳簿上の勘定科目は「修繕費」を使用するのが一般的です。

会計ソフトや帳簿に記帳する際は、摘要欄に「〇〇マンション○月分修繕積立金」などと具体的な内容を記載しましょう。

青色申告を行っている個人事業主であれば、青色申告決算書の「修繕費」の欄に、1年間に支払った修繕積立金の合計額を記入します。

不動産所得がある場合は「不動産所得用」の青色申告決算書、事業所得の場合は「一般用」の青色申告決算書を使用し、それぞれの修繕費欄に金額を反映させます。

白色申告の場合も同様に、収支内訳書の修繕費欄に記載することになります。

自宅兼事務所の場合は按分計算が必須

自宅マンションの一部を事務所として使用している場合、修繕積立金の全額を経費にすることはできません。

事業用として使用している部分の割合を合理的に算出し、その割合に応じた金額のみを必要経費として計上する必要があります。これを「按分計算」と呼びます。

按分の基準としては、次のような方法が一般的です。

- 床面積による按分:自宅全体の面積に対する事務所スペースの面積割合

- 使用時間による按分:1日24時間のうち事業に使用している時間の割合

- 併用による按分:面積割合と時間割合を組み合わせた計算

たとえば自宅の総面積が80㎡で、そのうち事務所として使用しているスペースが20㎡の場合、按分割合は25%となります。

毎月の修繕積立金が1万円であれば、2,500円が経費計上可能です。この按分割合は税務調査で説明を求められる可能性があるため、図面や使用実態を示す資料を保管しておくことが重要です。

消費税は「課税対象外」として処理する

マンション管理組合に支払う修繕積立金は、消費税の課税取引には該当しません。

したがって帳簿記帳や会計ソフトへの入力時には、税区分を「課税対象外」または「不課税」として処理する必要があります。

この理由は、マンション管理組合が区分所有者との間で行う取引が、消費税法上の「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当しないためです。

管理組合は営利目的の事業者ではなく、区分所有者の共同利益のために活動する団体であるため、管理費や修繕積立金の徴収は消費税の課税対象外とされています。

誤って「課税仕入」として処理すると、消費税の計算に影響が出るため、特に課税事業者の方は注意が必要です。

青色申告決算書への記載方法

青色申告を行う個人事業主は、確定申告書に添付する青色申告決算書に修繕積立金の金額を記載します。

不動産所得がある場合は「青色申告決算書(不動産所得用)」の1ページ目、経費の欄にある「修繕費」の項目に、1年間に支払った修繕積立金の合計額を記入します。

記入する金額は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った金額です。

たとえば、毎月1万円の修繕積立金を12か月分支払った場合は、12万円と記載します。

自宅兼事務所で按分している場合は、按分後の事業用部分の金額のみを記入してください。

また、内訳書や明細書の添付は通常不要ですが、金額が大きい場合や複数物件がある場合は、自主的に内訳を別紙で作成しておくと税務調査時にスムーズです。

修繕積立金を支払っている物件を売却した場合の経費処理

マンションやアパートを売却する際、これまで支払ってきた修繕積立金がどのように扱われるのかは、多くの個人事業主が疑問に感じるポイントです。

修繕積立金は譲渡所得の取得費に含まれない

物件を売却して譲渡所得を計算する際、これまで支払ってきた修繕積立金は、原則として取得費に含めることができません。

取得費とは、物件の購入代金や購入時の仲介手数料、登記費用など、その資産を取得するために直接要した費用を指します。

修繕積立金は、管理組合が保有する共有財産であり、区分所有者個人の資産ではありません。

そのため、いくら修繕積立金を支払っていても、それは売主個人が自由に使える財産ではなく、建物全体のための共同資金です。

税務上、このような性質の支出は個人の取得費とは認められず、譲渡所得の計算においても考慮されないのです。

この点は、実際に修繕工事を行った際の修繕費とは扱いが異なるため注意が必要です。

買主への引き継ぎは課税対象にならない

物件を売却する際、管理組合に積み立てられている修繕積立金の残高は、自動的に新しい所有者に引き継がれます。

この引き継ぎについて、売主側に譲渡所得として課税されることはありません。

修繕積立金は区分所有権に付随する権利として扱われるため、物件の売買価格に修繕積立金の残高が反映されていたとしても、それは物件全体の価値の一部です。

売買契約書に「修繕積立金残高相当額を考慮して売買価格を決定した」という記載があっても、税務上は売買価格全体が譲渡対価となり、修繕積立金部分を別途計算する必要はありません。

売主にとっては、積立金が多く残っていても少なくても、課税上の影響はないということです。

売却時の修繕積立金残高の扱い方

売却時点での修繕積立金の残高については、売買契約書や重要事項説明書に記載されますが、税務上の特別な処理は不要です。

管理組合から発行される「管理費等の滞納の有無に関する証明書」などで残高を確認できます。

実務上、買主は購入後も引き続き同じ金額の修繕積立金を支払い続けることになり、管理組合の口座にある積立金残高はそのまま維持されます。

売主から買主への金銭授受は発生せず、管理組合の組合員としての地位が移転するだけです。

ただし、売却直前に大規模修繕が実施され修繕積立金が大幅に減少している場合や、逆に一時金を徴収したばかりで残高が多い場合は、売買価格の交渉材料となることがあります。

この点は税務ではなく、契約上の問題として認識しておくとよいでしょう。

修繕積立金の増額・一時金徴収があった場合の経費処理

マンションの築年数が経過すると、修繕積立金の増額や、大規模修繕のための一時金徴収が行われることがあります。

こうした特別な支払いについても、適切な税務処理が求められます。

定期的な積立金の増額は通常通り経費処理できる

管理組合の総会決議により、毎月の修繕積立金が増額されることがあります。

このような定期的な積立金の増額については、支払の性質が変わるわけではないため、国税庁が定める4つの要件を満たしていれば、増額後の金額も引き続き支払年度の経費として計上できます。

たとえば、毎月の修繕積立金が1万円から1万5千円に増額された場合、増額後の1万5千円を修繕費として帳簿に記帳します。

増額の理由が長期修繕計画の見直しによるものであれば、合理的な算出根拠があると判断され、特に問題なく経費として認められます。

ただし、増額後の金額や増額の経緯について、管理組合からの通知書や総会議事録を保管しておくと、税務調査時の説明資料として有用です。

一時金徴収は条件次第で経費か資本的支出に分かれる

大規模修繕の資金が不足している場合、管理組合が区分所有者に対して修繕一時金を徴収することがあります。

この一時金が経費として認められるか、それとも資本的支出として減価償却が必要になるかは、その支出の内容によって判断が分かれます。

一時金が将来の修繕に充てられ、管理組合の財産として管理され、返還されない性質のものであれば、通常の修繕積立金と同様に支払年度の経費として計上できる可能性があります。

一方、特定の大規模工事(外壁の全面改修、耐震補強工事など)に直接充てられ、その工事により建物の価値が著しく増加したり使用可能年数が延長されたりする場合は、資本的支出として扱われ、建物の取得価額に加算して減価償却を行う必要があります。

帳簿記載と確定申告時の注意点

増額や一時金徴収があった場合の帳簿記載では、通常の修繕積立金とは別に内容を明確にしておくことが重要です。

たとえば摘要欄に「〇〇マンション修繕積立金増額分」「〇〇マンション大規模修繕一時金」などと具体的に記載しましょう。

確定申告時には、特に一時金として高額な支払いがあった場合、税務署から問い合わせを受ける可能性があります。その際に説明できるよう、以下の資料を保管しておくことが望ましいです。

- 管理組合からの一時金徴収の通知書

- 総会議事録や決議書

- 工事の内容を示す資料や見積書

- 支払いの領収書や振込明細

これらの資料があれば、経費として計上した根拠を明確に説明でき、税務調査のリスクを軽減できます。

また、資本的支出に該当する場合は、建物の取得価額に加算し、減価償却費として毎年経費計上することになるため、固定資産台帳への記載も忘れずに行いましょう。

修繕積立金に関するよくある疑問と注意点【FAQ】

修繕積立金の経費処理については、個人事業主から多くの質問が寄せられます。

ここでは実務上よく聞かれる疑問点について、具体的に回答します。

Q.修繕積立基金は経費にできる?

新築マンション購入時に一括で支払う「修繕積立基金」については、原則として支払時点で経費計上することはできません。

税務上、修繕積立基金は建物の取得に付随して支出した費用と考えられ、建物の取得価額に含めて減価償却を行うのが原則です。

ただし、管理規約の定めによっては、購入後に定期的に徴収される修繕積立金と同様の性質を持つ場合もあり、その場合は経費計上が認められる可能性があります。

判断が難しいケースでは、購入時の契約書や管理規約を確認し、税理士に相談することをおすすめします。

Q.物件売却時の修繕積立金の扱いは?

既に前述しましたが、物件を売却する際、これまで支払った修繕積立金は譲渡所得の計算において取得費に含めることができません。

修繕積立金は管理組合の共有財産であり、個人の資産ではないためです。

また、管理組合に残っている修繕積立金の残高は、自動的に新しい所有者に引き継がれますが、この引き継ぎについて売主に課税されることもありません。

売買価格に修繕積立金残高が考慮されていても、税務上は売買価格全体が譲渡対価として扱われます。

Q.経費計上を間違えた場合の対処法

修繕積立金を誤って経費計上してしまった場合、または逆に経費にできるのに計上していなかった場合は、速やかに修正する必要があります。

確定申告の期限内であれば「訂正申告」として修正した申告書を再提出できます。

申告期限後に誤りに気づいた場合は、次のように対処します。

経費を過大に計上していた場合

→「修正申告」を行い、不足している税額を納付します

経費を過少に計上していた場合

→「更正の請求」を行い、払いすぎた税金の還付を受けます

修正申告は気づいた時点で速やかに行うことで、加算税の軽減措置を受けられる場合があります。

更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内であれば可能です。

いずれの場合も、修正の根拠となる資料(管理規約、支払明細、国税庁の質疑応答事例など)を整えておくとスムーズです。

判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

Q.マンションとアパートで修繕積立金の扱いは違う?

区分所有の分譲マンションと、一棟所有のアパートでは、修繕積立金の扱いが大きく異なります。

分譲マンションの場合、管理組合に支払う修繕積立金は前述の4要件を満たせば経費計上できます。

一方、1棟アパートを所有している個人事業主が自主的に修繕資金を積み立てる場合、これは単なる預金の移動であり経費にはなりません。

アパートオーナーの場合、実際に修繕工事を行った時点で修繕費として経費計上するのが原則です。

ただし「賃貸住宅修繕共済」などの共済制度に加入している場合は、掛金を支払時点で経費計上できる仕組みもあります。

マンションとアパートでは法的な所有形態が異なるため、修繕積立金の税務処理も異なることを理解しておきましょう。

Q.個人事業主と法人で経費処理は異なる?

個人事業主の場合、国税庁の質疑応答事例に基づき、4つの要件を満たせば支払年度の必要経費として算入できます。

法人の場合も同様に、要件を満たせば支払年度の損金として算入できますが、法人税法上は「前払費用」として一旦資産計上し、修繕が実施された時点で損金算入するという厳密な処理を求められる場合もあります。

ただし実務上は、マンション標準管理規約に準拠した一般的な修繕積立金であれば、個人事業主と同様に支払時点での損金算入が認められるケースが多いです。

法人の場合は顧問税理士と相談しながら、自社の会計方針に沿った処理を行うことが重要です。

まとめ

個人事業主にとって、修繕積立金の経費処理は確定申告における重要なポイントです。

原則として支払時点では経費計上できませんが、国税庁が定める4つの要件を満たせば、支払年度の必要経費として算入できます。

正しい税務処理を行うことで、適正な税負担を実現し、事業資金の効率的な管理につながります。

- 修繕積立金は原則として支払時点では経費にならない

- 国税庁の4要件を満たせば支払年度に経費計上可能

- 勘定科目は「修繕費」、消費税は「課税対象外」で処理

- 自宅兼事務所の場合は事業用割合で按分計算が必須

- 物件売却時の修繕積立金は譲渡所得の取得費に含まれない

- 増額や一時金は内容により経費か資本的支出かが分かれる

修繕積立金の税務処理は、一見複雑に思えますが、管理規約の内容を確認し、国税庁の基準に照らして判断すれば、多くの場合は経費計上が可能です。

大切なのは、支払の根拠となる管理規約や通知書、領収書などの資料をしっかり保管し、いつでも説明できる状態にしておくことです。

実際の確定申告では、青色申告決算書の修繕費欄に正しく記載し、按分計算や消費税区分にも注意を払いましょう。

判断に迷ったときは、税務署や税理士に相談することで、安心して適切な処理ができます。

正しい知識と記録管理で、修繕積立金を賢く経費計上し、健全な事業運営を続けていきましょう。