瑕疵担保責任の期間は何年?1年と10年の違いと民法改正後のルールを徹底解説

2025/10/31

不動産を購入した後に欠陥が見つかったとき、「瑕疵担保責任の期間は1年?それとも10年?」と混乱していませんか。

実は瑕疵担保責任の期間は、物件の種類や売主の属性によって大きく異なります。

さらに2020年4月の民法改正により、制度の名称や内容も変更されました。

この記事では、瑕疵担保責任の期間について、新築と中古の違い、民法改正後のルール、期間内にすべき行動まで、不動産購入者が知っておくべき情報を徹底解説します。

目次

瑕疵担保責任には「1年」と「10年」がある?基本的な知識を押さえよう!

瑕疵担保責任の期間について混乱する最大の理由は、複数の期間が存在するからです。

新築住宅の構造部分には10年間の保証が義務付けられている一方、中古住宅では1年以内の通知が必要とされるなど、物件の種類や売主の属性によって適用される期間が異なります。

ここでは、複雑な期間の違いを理解するために、期間が異なるパターンと瑕疵担保責任の基本情報についてわかりやすく紹介します。

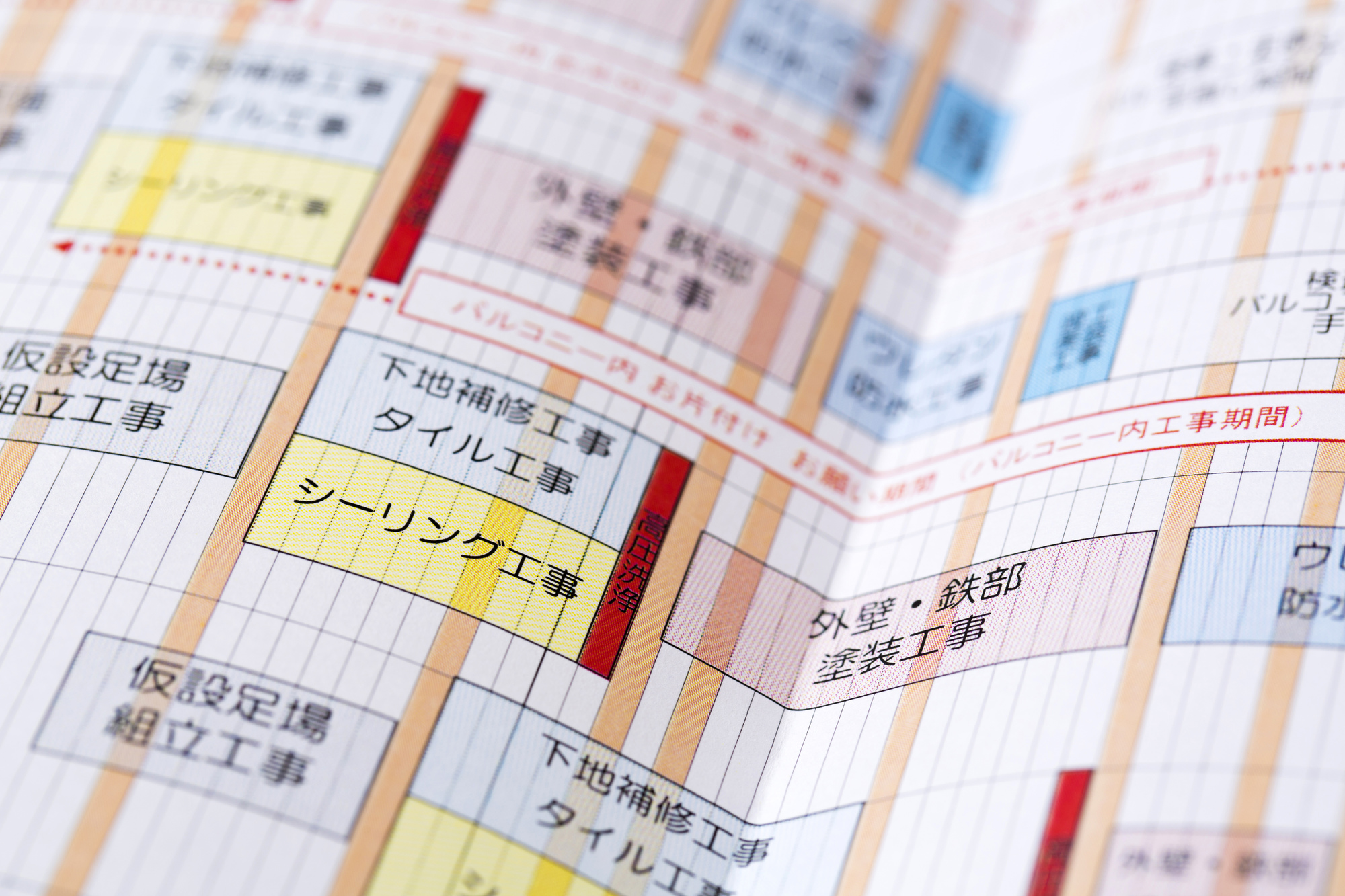

期間が異なる3つのパターンを理解しよう

瑕疵担保責任の期間は、物件種別や売り主によって3つのパターンに分類されます。

以下の表で、3つのパターンの詳細を比較してみましょう。

| 物件種別 | 売主 | 適用法律 | 期間 | 対象範囲 |

|---|---|---|---|---|

| 新築住宅(構造部分) | 業者・個人 | 品確法 | 引渡しから10年 | 構造部分・雨水侵入防止部分のみ |

| 中古住宅 | 宅建業者 | 宅建業法 | 引渡しから2年以上(実務は2〜3ヶ月が多い) | 契約で定めた範囲 |

| 中古住宅 | 個人 | 民法 | 通知1年+権利行使5年または10年 | 契約で定めた範囲 |

この表からわかるように、新築住宅を購入する場合は法律で10年間の保護が保証されていますが、中古住宅では売主が誰かによって大きく期間が異なります。

特に個人から中古住宅を購入する場合は、瑕疵担保責任を免責とする特約が結ばれることも多いため、契約書の内容を十分に確認することが重要です。

2020年民法改正で「契約不適合責任」に名称変更

2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へ名称が変更されました。

これは単なる用語変更ではなく、制度の考え方が大きく転換されたことを意味します。

改正前は「隠れた瑕疵」が対象で、買主が知っていた欠陥や発見できた不具合は保護されませんでした。

しかし改正後は、瑕疵の有無ではなく「契約内容に適合しているか」が基準となります。

たとえば契約書に「雨漏りなし」とあれば、買主が知っていたかに関わらず雨漏りがあれば責任を問えるのです。

一方で、住宅の品質確保法(品確法)では今も「瑕疵担保責任」という用語が残っており、実務では両方の言葉が使われています。

両者を正しく理解しておくことが重要です。

民法改正前後で何が変わった?期間に関する変更点

2020年4月の民法改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任へと制度が変更されましたが、特に重要な変更点が「期間制限」に関するルールです。

この変更により、買主にとっては権利行使の期間が実質的に延長され、より保護が強化されました。

改正前後で、具体的に何がどう変わったのかを理解しておきましょう。

旧民法と新民法の違い

以下に、旧民法と新民法の違いを表でまとめました。

| 比較項目 | 旧民法(~2020年3月31日) | 新民法(2020年4月1日~) |

|---|---|---|

| 責任の名称 | 瑕疵担保責任 | 契約不適合責任 |

| 判断基準 | 「隠れた瑕疵」があるかどうか | 「契約内容に適合しているか」 |

| 通知の要件 | 瑕疵を知ってから1年以内に「権利行使(請求・訴訟)」が必要 | 不適合を知ってから1年以内に「通知」すればOK |

| 通知の方法 | 書面や口頭でも可(立証が難しい) | 内容証明郵便・メール・書面など柔軟に認められる |

| 権利行使期間 | 通知からではなく、発見後1年以内に行動しなければ消滅 | 通知後、最長5年間(または引渡しから10年)権利行使が可能 |

| 買主の負担 | 短期間で調査・訴訟などを行う必要があり重い | 通知で権利が保護され、実質的に行使しやすくなった |

旧民法では、買主が瑕疵を発見してから1年以内に損害賠償請求や契約解除などの「権利行使」を行わなければならず、単なる通知では権利が守られませんでした。

調査や交渉、訴訟準備に時間を要する中で1年という期間は極めて短く、弁護士費用の負担も重かったため、実際には多くの買主が救済を受けられませんでした。

対して改正民法では、買主が不適合を知ってから1年以内に「通知」すれば権利が保護される仕組みになりました。

通知には詳細な理由や金額は不要で、「契約内容に適合していない事実」を伝えれば有効です。

内容証明郵便のほか、メールや書面でも認められます。

この改正により買主の負担は大幅に軽減され、通知後は最長5年間(または引渡しから10年)まで権利行使が可能となりました。

いつの契約に新ルールが適用される?

新旧どちらのルールが適用されるかは、「契約締結日」が基準となります。

2020年4月1日以降に契約した場合は新民法(契約不適合責任)が、3月31日以前の契約は旧民法(瑕疵担保責任)が適用されます。

注意すべきは「引渡し日」ではなく「契約日」が判断基準である点です。

例えば3月15日に契約して5月に引渡しを受けた場合でも旧民法が適用されます。

また契約書に「瑕疵担保責任」と書かれていても、契約日が改正後であれば新民法として扱われます。

法律用語の混在があるため、契約前に内容を確認し、疑問があれば不動産会社や専門家に相談することが大切です。

瑕疵(契約不適合)の4つの種類と期間の関係

瑕疵や契約不適合には、物理的な欠陥だけでなく、心理的、法律的、環境的な問題も含まれます。

これらの種類によって、発見のしやすさや期間制限の考え方が異なる場合があります。

不動産取引では、目に見える欠陥だけでなく、目に見えない問題も重要な要素となるため、4つの種類を正しく理解しておきましょう。

| 区分 | 内容の概要 | 主な例 | 告知・扱いのポイント |

|---|---|---|---|

| 物理的瑕疵 | 建物や土地にある欠陥・不具合 | 雨漏り、ひび割れ、傾き、地盤沈下、土壌汚染など | 品確法で構造・防水部分は10年保証。 その他は契約不適合責任の期間に準ずる。 |

| 心理的瑕疵 | 過去の事件・事故などにより心理的抵抗を感じる事情 | 自殺、殺人、事故死、近隣での事件など | 自殺・殺人は告知必要。 賃貸は3年経過で不要、売買は期間問わず必要。 |

| 法律的瑕疵 | 法令違反や法的制限で利用目的を果たせない状態 | 接道義務違反、容積率超過、違法建築など | 通常の契約不適合責任に準ずる。 既存不適格は違法ではないが改修時に要注意。 |

| 環境的瑕疵 | 周辺環境に起因する問題 | 騒音、悪臭、日照・眺望障害、嫌悪施設の存在など | 売主が認識していた場合は告知義務あり。 主観差が大きく判断が難しい。 |

以下では、それぞれについて更に詳しく紹介しています。

物理的瑕疵:建物や土地の物理的な欠陥

物理的瑕疵とは、建物や土地そのものにある欠陥や不具合のことです。

建物では、雨漏り・ひび割れ・傾き・シロアリ被害・耐震不足などが該当し、土地では地盤沈下や土壌汚染、埋設物などが問題になります。

特に土壌汚染や廃棄物の埋設は購入時に発見しづらく、解体や掘削後に判明することもあります。

新築では構造や防水部分に10年保証(品確法)が義務付けられていますが、内装や設備は対象外です。

雨漏りやシロアリのように発見しやすいものもあれば、基礎の鉄筋不足のように専門調査が必要なものもあり、見逃しによるトラブルを防ぐためには、購入前調査が重要です。

心理的瑕疵:心理的な抵抗を感じる事情

心理的瑕疵は、物件自体に問題がなくても、過去の事件・事故などで心理的抵抗を感じる事情を指します。

代表例は、自殺・殺人・事故死などが起きた物件で、近隣での重大事件も含まれる場合があります。

同じ出来事でも感じ方は人によって異なり、判断が難しいとされます。

国土交通省は2021年に「人の死の告知に関するガイドライン」を策定し、自然死や日常生活の不慮の死は原則告知不要、自殺や殺人は告知が必要と明示しました。

賃貸では3年経過で告知不要ですが、売買では期間を問わず告知が求められます。最終的には個別事情に応じた判断が必要です。

参考元:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

法律的瑕疵:法令違反や規制の問題

法律的瑕疵とは、建築基準法や都市計画法などの法令違反、または法的制限で契約目的が果たせない状態を指します。

たとえば接道義務違反、容積率・建ぺい率オーバー、防災設備の未設置、市街化調整区域での建築などです。

特に調整区域内の違法建築は将来的な建て替えが困難になります。期間制限は通常の契約不適合責任に準じます。

新築は建築確認を経るためリスクは低く、問題は中古物件に多く見られます。

建築時は合法でも法改正で現行基準を満たさなくなった「既存不適格」もありますが、これは違法ではなく、改修時に現行法適合が求められる点で注意が必要です。

環境的瑕疵:周辺環境の問題

環境的瑕疵は、物件自体ではなく周囲の環境に起因する問題です。

騒音・振動・悪臭・日照・眺望障害、または焼却場や風俗施設、暴力団事務所などの嫌悪施設の存在が該当します。

感じ方に個人差が大きく、客観的な基準が設けにくい点が特徴です。

売主が実際に認識していた騒音や臭気には告知義務がありますが、知らなかった場合は告知されないこともあります。

原則として契約不適合責任の期間が適用されますが、購入後に新たに発生した問題は対象外です。

ただし、売主が近隣建設計画を知りながら告知しなかった場合は、契約不適合に該当する可能性があります。

期間内に瑕疵を発見したらすぐにすべき5つのこと

不動産の瑕疵や契約不適合を発見した場合、迅速かつ適切な対応が権利を守る鍵となります。

特に期間制限があるため、発見後すぐに行動を開始することが重要です。

ここでは、瑕疵を発見した際に取るべき5つのステップを、具体的な方法とともに解説します。

証拠保全から法的手段まで、段階を踏んで対応しましょう。

ステップ1:瑕疵の記録と証拠保全

瑕疵を発見したら、まずは証拠を確実に残すことが最優先です。

スマートフォンやカメラで写真・動画を撮影し、日付・時刻をデータに記録しましょう。

全体と詳細の両方を撮り、雨漏りなら天井・壁・床・外部など多角的に撮影します。

動画も有効で、滴り落ちる様子や傾きの確認などを撮ると説得力が増します。

あわせて、発見日時・状況・天候などをメモに残すことも重要です。

第三者の立ち会いや建築士など専門家による診断書を取得すれば、より客観的な証拠となり、後の交渉や訴訟で有力な裏付け資料になります。

ステップ2:売主への速やかな通知

証拠を確保したら、できるだけ早く売主へ通知します。

民法上は「知った時から1年以内」に通知が必要ですが、早い対応ほど有利です。

まず電話で概要を伝え、日時・相手名・会話内容を記録します。その後、書面で正式に通知を行いましょう。

最も確実なのは内容証明郵便で、発信日時と内容を郵便局が証明してくれます。

通知文には契約情報、発見した不具合の詳細、発見日時、違反箇所、添付証拠、求める対応などを記載します。

仲介業者が関与している場合は、売主と同時に連絡し、記録が残るメールなどでやり取りしておくと、トラブル防止につながります。

ステップ3:専門家による調査依頼

瑕疵の原因や範囲を特定するには、専門家の調査が不可欠です。

建築士や住宅診断士(ホームインスペクター)など、内容に応じた専門家を選びましょう。

ホームインスペクションは近年一般化しており、戸建てなら5〜10万円程度が相場です。

調査は目視から詳細機器検査まで幅があり、目的に応じて選択します。

依頼時には調査報告書を作成してもらい、瑕疵の状況・原因・修繕案・費用見積などを明記してもらうことが重要です。

調査費は原則買主負担ですが、売主責任が確定すれば損害として請求可能です。

事前に費用負担の交渉を行うのも有効です。

ステップ4:修補請求または損害賠償請求の検討

調査結果をもとに、買主は契約不適合責任に基づき以下の4つの権利を行使できます。

- 修補請求(修繕などの追完)

- 代金減額請求

- 損害賠償請求

- 契約解除

軽微な瑕疵なら修補請求が現実的で、売主が応じない場合は代金減額を検討します。

家具損傷や仮住まい費用などの実損があれば損害賠償請求も可能です。重大な欠陥で住めない場合は契約解除を選択します。

いずれも、まずは調査報告書や見積を提示し、誠実に協議することが大切です。

合意に至れば書面を交わし、修繕方法や費用分担を明確にしておくと安心です。

ステップ5:解決しない場合の法的手段

売主が対応を拒否したり、交渉が難航する場合は法的手段を検討します。

まず弁護士に相談し、請求の妥当性や手続きの流れを確認します。裁判に進む前に、ADR(裁判外紛争解決)を利用するのも有効です。

弁護士会の紛争解決センターや不動産ADR、住宅紛争審査会などが代表例で、費用は1万円程度と低額です。

話し合いで合意できなければ、民事調停や訴訟を選択します。

調停は簡易裁判所で行われ、費用も少なく済みます。

訴訟に進む場合は半年〜2年ほどかかり、弁護士費用は請求額の10〜20%程度が目安です。

証拠が揃っていれば早期解決も可能です。

期間経過後に瑕疵が見つかったらどうなる?

瑕疵担保責任や契約不適合責任には期間制限があるため、その期間を経過してから瑕疵が発見された場合、原則として売主に責任を追及することはできません。

しかし、例外的に期間経過後でも責任を追及できるケースや、保険を活用できる場合もあります。期間を過ぎてしまった場合の対応を知っておきましょう。

原則として責任追及はできない

瑕疵担保責任や契約不適合責任には期間制限があり、経過すると買主は修補や賠償を請求できません。

新築は引渡しから10年、中古住宅では「不適合を知ってから1年以内に通知+5年(または10年)」を過ぎると時効となります。

期間を過ぎた瑕疵は、重大な欠陥でも自己負担で修繕するしかなく、多額の費用が発生することもあります。

そのため、購入前のホームインスペクションや定期点検で早期発見することが重要です。

時効を防ぐには、期限内の通知と権利行使が不可欠です。

通知は詳細でなくても有効で、疑いの段階でも行うのが賢明です。

不可抗力による延長は原則認められませんが、自然災害など極めて例外的な場合に限り考慮されることがあります。

例外的に責任追及できるケース

期間経過後でも、売主が瑕疵を知りながら告知しなかった「悪意」や、瑕疵を故意に隠した場合は、例外的に責任追及が可能です。

売主の悪意がある場合、通常の時効(10年)が適用されますが、立証には修繕見積やクレーム記録など客観的証拠が必要です。

塗装で雨漏り跡を隠すなどの隠蔽行為は詐欺とみなされ、契約の取り消しが認められる可能性もあります。

詐欺や強迫による契約は、別途取消権の行使(追認可時から5年・行為時から20年)が可能です。

契約書に特約がある場合はその内容が優先され、たとえば「引渡し後15年保証」と定めていれば、その期間まで請求できますが、実務上は稀です。

住宅瑕疵担保責任保険の活用

期間を過ぎても、住宅瑕疵担保責任保険に加入していれば補償を受けられる場合があります。

2009年10月以降の新築は、売主や施工業者に保険加入または保証金供託が義務付けられており、構造耐力上主要部分と雨水侵入防止部分が対象です。

保険期間は10年間で、上限は2,000万円または物件価格の20%。売主が倒産しても買主が直接保険会社に請求できます。

中古住宅でも、既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば1〜5年の補償を受けられ、保険金額は500万〜1,000万円が一般的です。

購入時は必ず保険加入の有無や保証金の証明書類を確認し、補償体制を把握しておくことが大切です。

瑕疵担保責任の期間に関するよくある質問【FAQ】

瑕疵担保責任の期間については、多くの方が疑問や不安を抱いています。

ここでは、実際によくある質問とその回答をまとめましたので、ぜひご覧ください。

Q1:瑕疵担保責任の期間は1年ですか、10年ですか?

期間は物件や法律によって異なります。

新築住宅の構造・防水部分は品確法により引渡しから10年保証。

一方、中古住宅では民法が適用され、不適合を知ってから1年以内に通知し、5年または10年以内に権利行使が必要です。

契約内容と適用法を確認しなければ、「1年」か「10年」かは一概に言えません。

Q2:引渡しから10年過ぎたら絶対に請求できない?

原則として10年を過ぎると請求できませんが、売主が瑕疵を知りながら告知しなかった場合や隠蔽・詐欺行為があった場合は、例外的に責任を問えます。

瑕疵担保保険に加入していれば、売主が倒産しても10年以内なら保険金の請求が可能です。

早期発見・早期通知が権利保全の鍵です。

Q3:通知は口頭でもいいですか?

法律上は口頭通知も有効ですが、証拠が残らないため実務では推奨されません。

最も確実なのは内容証明郵便で、送達日と内容を郵便局が証明してくれます。

メールでも証拠は残りますが、受信確認が取れない場合もあるため、書面通知が安全です。

記録は必ず保管しましょう。

Q4:設備の故障も瑕疵担保責任の対象?

品確法の10年保証は構造や防水部分に限られ、設備は対象外です。

ただし、契約書や付帯設備表に「故障なし」などの記載があり、実際と異なる場合は契約不適合として請求可能です。

経年劣化は対象外で、個人間では1〜3ヶ月程度の短期保証が多いのが実情です。

Q5:民法改正前の契約はどちらが適用される?

基準は「契約締結日」です。2020年3月31日以前に締結された契約は旧民法(瑕疵担保責任)、4月1日以降は新民法(契約不適合責任)が適用されます。

引渡し日では判断できません。

契約書の日付を確認し、自分の契約にどの制度が適用されるか把握しましょう。

Q6:期間を0にする特約は有効?

個人間売買では「瑕疵担保責任を負わない」という免責特約は有効です。

一方、宅建業者が売主の場合は宅建業法で2年未満の免責は無効とされます。

なお、売主が瑕疵を知りながら告知しなかった場合や隠蔽した場合は、免責特約があっても責任を免れません。

まとめ:瑕疵担保責任の期間を正しく理解して権利を守ろう

瑕疵担保責任の期間は、物件の種類や売主の属性、適用される法律によって大きく異なります。

新築住宅の構造部分は品確法により引渡しから10年間の保証が義務付けられ、中古住宅では民法により不適合を知ってから1年以内の通知と時効までの権利行使が必要です。

この複雑な期間ルールを、正しく理解するためのポイントをまとめました。

- 新築の構造部分は10年間の保証:品確法により売主の経済状況に関わらず保護される

- 中古は早期通知が重要:不適合を知ってから1年以内に必ず書面で通知する

- 民法改正で買主保護が強化:通知だけで権利が保持され実質的に期間延長

- 発見したら即座に記録・通知:証拠保全と迅速な対応が権利行使の鍵

- 契約書の期間条項を要確認:個別の特約により期間が異なる場合がある

瑕疵や契約不適合を発見した場合、期間内に適切な対応を取ることで、修補や損害賠償を受ける権利を守ることができます。

不動産購入前にはホームインスペクションを実施し、契約書の期間条項を十分に確認しましょう。

瑕疵発見時には、証拠を記録し、速やかに専門家に相談することをお勧めします。

期間を過ぎてしまうと権利が消滅するため、早期発見・早期対応が何よりも重要です。