自治会がなくなるとどうなる?いらないと言われる理由と今後の地域のかたち

2025/10/30

近年、「自治会や町内会はいらないのでは?」という声が全国的に広がっています。

SNS上では「加入しても得がない」「役員の負担が大きすぎる」「イベントが時代に合わない」といった意見が相次ぎ、加入率の低下が問題視されています。

実際に、自治会がなくなる地域も増えつつあり、「自治会がなくなるとどうなるのか」「生活にどんな影響が出るのか」を気にする人も少なくありません。

この記事では、自治会がいらないと言われる背景から、なくなった場合のメリット・デメリット、そして解散の手順までを詳しく解説します。今後の地域づくりを考えるうえでのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

目次

自治会や町内会が不要だと感じる人が増えている背景

「自治会はもう時代遅れ」「入っても意味がない」と感じる人が増えています。

そこには、会費の透明性への不信感、役員の業務負担、そして参加しづらい仕組みなど、さまざまな課題があります。

ここでは、自治会不要論が広がる背景を詳しく見ていきましょう。

会費の使い道が不透明で不信感が広がる

自治会を巡るトラブルの中で最も多いのが「会費の使い道が不明確」という問題です。

多くの自治会では、年間を通して会費が集められますが、その具体的な内訳や支出先を詳細に公表していないケースが見られます。

会費の主な使用先としては、以下のようなものが上げられます。

- 行事費(夏祭り・防災訓練など)

- 備品購入費(テント・机・音響機材など)

- 広報印刷費・通信費

- 交際費・役員会費

- 清掃・修繕関連費用

しかし一部では、役員が独断で物品を購入したり、行事の飲食費に多額の費用をかけたりと、不透明な運営が批判の的となることもあります。

こうした不信感が重なることで、「自治会はお金の無駄」「いらない」と感じる人が増える原因となっています。

また、住民同士の信頼関係にも影響を与え、加入率の低下を加速させる要因にもなっています。

行政からの依頼業務が多く、役員の負担が重い

本来、自治会は住民が主体となって地域をより良くするための任意団体です。

ところが、実際には行政からの依頼や委託業務が増えすぎて、「行政の下請け」状態に陥っている地域も多く見られます。

- 広報誌やお知らせの配布

- 防災訓練・避難訓練の運営

- 交通安全運動や登下校見守り活動

- 地域行事・祭りなどの企画運営

- 各種アンケートや行政依頼の取りまとめ

このように行政からの依頼が次々と自治会に降りかかり、結果として役員の業務量が膨大になっています。

特に高齢化が進む地域では、役員の担い手が少なく、同じ人が何年も続けて役職を務めるという悪循環も発生。

こうした過重負担から「もう続けられない」「やる人がいない」という声が上がり、自治会そのものの存続が危ぶまれるケースもあります。

行事の偏りで一部の人だけが恩恵を受ける

自治会の会費が、地域全体ではなく一部の人だけが関わるイベントに使われていることも、不要論が広がる要因です。

- 夏祭り・盆踊り大会

- 敬老会や新年会などの交流行事

- 役員懇親会・慰労会

- 地域清掃や環境美化活動

これらのイベントが一部の人だけの参加にとどまると、「公平性がない」「自分たちのためにならない」と感じる人が増えます。

特に共働き家庭や若年層は時間的制約があるため、恩恵を受けにくく、「自分たちは費用だけ負担している」と感じやすい傾向にあります。

この不公平感が「自治会はもういらない」という意識を強める要因になっています。

時代に合わせた活動見直しができないまま、参加意欲が下がり続けている地域も少なくありません。

SNSで広がる“自治会不要論”とその背景

近年、SNSを中心に「自治会に入らなくても生活できる」という声が広がっています。

- 回覧板が不要、情報はネットで十分

- 行事や掃除などの拘束が面倒

- トラブルに巻き込まれるのが嫌

- 自分の生活に直接関係がない

かつては行政との連絡手段や防犯の要として機能していた自治会ですが、今では市役所のホームページや防災メール、地域掲示板などで十分に情報が得られる時代です。

そのため、「自治会がなくなるとどうなる?」という疑問に対し、「実際なくても困らない」という意見が増加しています。

特に都市部では、マンションや戸建ての管理体制が整い、清掃や防犯設備が独自に運営されているケースも多く、自治会に依存しない生活が可能になっています。

こうした背景から、自治会不要論は単なる一時的な風潮ではなく、社会構造の変化を反映した価値観のひとつとなっているのです。

自治会や町内会がなくなることのメリット

自治会がなくなることで、生活の自由度や精神的な余裕を得られるという意見も多くあります。

従来、地域の行事や役員会への参加に多くの時間を割いていた人々にとって、その拘束から解放されることは非常に大きな変化です。

ここでは、実際に感じやすい5つのメリットを、より具体的な事例を交えて詳しく紹介します。

時間と精神的負担を軽減できる

自治会の活動がなくなることで、会議や行事の準備に費やしていた時間が不要になります。

平日の夜に行われる会議や、週末に行われる地域清掃・イベントなどに参加しなくてよくなるため、仕事や家庭との両立がしやすくなります。

休日の拘束が減ることで、家族との時間や趣味に使える時間が増えるのは大きな利点です。

また、役員業務に伴うプレッシャーや人間関係のストレスから解放され、心身の健康面にも良い影響を与えます。

結果として、「地域活動の負担がなくなって生活が軽くなった」と感じる人が多い傾向にあります。

強制的な参加や人間関係のストレスを解消できる

自治会では、清掃活動や防災訓練などへの参加が義務化されている地域もあります。

そうした「強制的な参加」がなくなることで、気の合わない人との付き合いや意見の対立など、人間関係のストレスを避けやすくなります。

また、PTAや町内行事など、地域社会特有の“空気”に合わせる必要もなく、自分のペースで地域と関わることができるようになります。

必要に応じてSNSや掲示板で情報共有だけ行うなど、関係の距離を自由に選べるのも現代的な利点です。

経済的負担を軽減できる

自治会費や行事費、寄付金などの支出がなくなることで、家計に余裕が生まれます。

多くの地域では、年間数千円から1万円以上の会費が徴収されており、長期的に見ると大きな支出になります。

これがなくなることで、その分を子どもの教育費、趣味の活動、旅行、老後資金などに回せるようになります。

また、「参加していない行事にお金を払いたくない」と感じていた人にとって、納得のいく支出管理ができる点も大きなメリットです。

経済的な負担の軽減は、精神的な余裕にもつながります。

個別対応で行政サービスを受けられる可能性

従来は自治会を通じて行っていた行政への要望や相談が、近年では個人単位で可能になってきています。

防犯灯の修理依頼や防災備蓄品の申請、地域清掃に関する要望などを、住民自身が直接自治体に連絡できる体制が整いつつあります。

自治会を介さなくても行政サービスを利用できることで、情報伝達のタイムロスが減り、より効率的な対応が受けられます。

デジタル化やオンライン申請制度の普及により、スマートフォン一つで手続きが完結する自治体も増えており、自治会を介さない暮らしが現実的な選択肢となっています。

新しいコミュニティ形成の可能性

自治会がなくても、地域住民同士のつながりを保つ方法はあります。

SNSや地域アプリ(LINEオープンチャット、地域掲示板など)を使えば、イベント情報や防災情報を共有し合うことができます。

趣味や子育て、防災、防犯など、テーマ別に分かれた小規模なコミュニティを自発的に作る人も増えており、「必要なときだけつながる」という柔軟な形のつながり方が広がっています。

こうしたデジタルコミュニティは、若年層を中心に新しい地域交流の形として定着しつつあります。

自治会がなくなることで起こるデメリットや課題

一方で、自治会が担っていた役割が失われることで、地域に新たな課題が生まれることもあります。

ここでは、代表的な4つのリスクをより深く掘り下げて解説します。

ゴミ集積所・防犯灯の管理者が不在になる

自治会がなくなると、地域の共用スペースや設備(ゴミ集積所、防犯灯、公園のベンチなど)の管理者が不在になります。

その結果、清掃や修繕の責任が不明確になり、近隣トラブルの原因になることもあります。

特に集合住宅や戸建てエリアでは「誰がゴミ集積所を掃除するのか」「防犯灯の電球交換は誰が申請するのか」といった問題が頻発しています。

こうした問題を回避するには、個人や管理組合、行政が協力して役割を明確にする必要があります。

防災・災害時の助け合いが難しくなる

災害発生時、自治会は安否確認や避難誘導、物資の共有などで重要な役割を果たしてきました。

特に地震や台風などの自然災害では、自治会が地域の連携拠点として機能していました。

自治会がなくなると、これらの支援ネットワークが機能しにくくなり、特に高齢者や障がい者など要支援者へのサポートが遅れる可能性があります。

防災面でのリスクを減らすためには、マンション単位や近隣グループごとに自主的な防災会を立ち上げるなどの代替策が求められます。

地域交流が減り、孤立が進む

行事や清掃活動などを通じた自然な交流が減ると、住民同士の関係が希薄になります。

新しい住民が地域になじみにくくなり、特に高齢者や単身世帯が孤立しやすくなる傾向にあります。

孤独感が増すことでメンタルヘルスへの影響も懸念され、地域全体の防犯意識も低下します。

孤立を防ぐためには、行政や民間による交流イベントの開催、ボランティア活動の推進など、自治会以外の形でのつながりづくりが必要になります。

行政情報が届きにくくなるリスク

防災、防犯、選挙などの情報はこれまで自治会を通じて配布されていましたが、個別に情報を受け取るには自ら能動的に動く必要があります。

高齢者やインターネットに不慣れな人は、情報を得にくくなる恐れがあります。

また、地域によっては行政からの回覧や配布物が個人宅に届かない場合もあり、緊急時に情報格差が発生することもあります。

今後は、行政がデジタル掲示板やアプリなどを通じて情報を共有する仕組みを整えることが課題となるでしょう。

自治会を解散する手順と注意点

自治会を正式に解散する際は、単なる話し合いではなく、会則や法律上の手続きを踏まえたうえで慎重に進める必要があります。

トラブルを防ぎながらスムーズに解散を進めるには、事前の情報共有と書類の準備が鍵となります。

ここでは、自治会を解散する手順と注意点について紹介します。

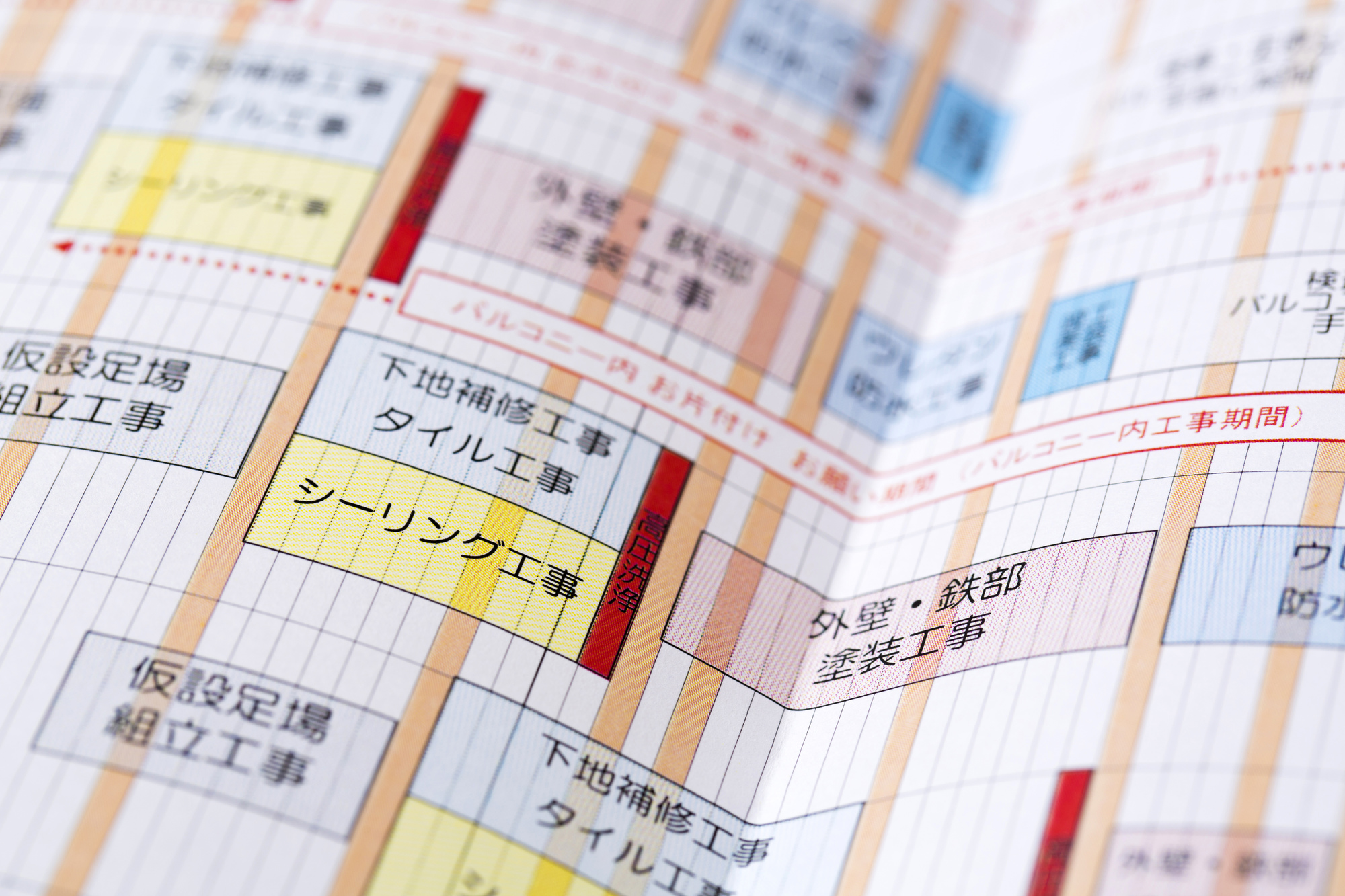

| 手順 | やること | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| Step1 | 解散を議題にして総会を開催する | 会員の賛成を得て正式に解散を決議。 議事録を作成し、証拠として保管。 | 規約によっては3分の2以上の賛成が必要な場合もあるため要確認。 |

| Step2 | 会則・規約に基づいて会計を精算する | 残金・備品・寄付金などの資産を透明に処理。 会計報告書を作成して公開。 | 会員全員に説明を行い、記録を残すことで後のトラブルを防ぐ。 |

| Step3 | 行政に解散届を提出する | 自治体の担当課へ届け出を行い、登録を抹消。 必要書類を揃える。 | 自治体によって必要書類や手続きが異なるため事前確認が必要。 |

| Step4 | ゴミ集積所や防犯灯の管理者を再設定する | 公共設備の管理責任を行政または個人に引き継ぐ。 | 責任者を明確にし、文書で範囲を定めておくと安心。 |

各ステップの工程を丁寧に行うことで、解散後も円滑な関係性を築けるでしょう。

自治会がなくなった後の新しい地域づくり

自治会を解散した後も、地域のつながりを完全に失うわけではありません。

近年では、オンラインツールや目的別コミュニティを活用して、柔軟で負担の少ない形の地域運営を行う動きが増えています。

ここでは、自治会に代わる新しいコミュニティの形成方法をいくつか紹介します。

SNSやLINEでの情報共有型コミュニティ

SNSやLINEグループを活用すれば、従来のように紙の回覧板を回す必要がなくなります。

災害情報や防犯情報、地域イベントの告知などをリアルタイムで共有でき、若い世代にも参加しやすいのが特徴です。

特に、地域限定の掲示板アプリ(例:ピアッザ、マチマチなど)を活用すると、匿名性を保ちながら情報交換ができ、トラブル防止にもつながります。

こうしたオンライン型のコミュニティは、時間や距離の制約を受けず、必要なときだけ参加できる点が大きな魅力です。

防災会・見守り会など機能特化型の組織へ移行

「自治会のすべての役割を維持するのは難しいけれど、防災や防犯の面は残したい」という地域では、機能を絞った新しい団体を設立する例が増えています。

防災会は、地域の避難訓練や物資備蓄、災害時の安否確認などを中心に活動します。

見守り会は、高齢者や子どもの見守り活動を通じて地域の安全を守る取り組みです。

どちらも小規模で運営できるため、従来の自治会より負担が軽く、目的意識の高いメンバーが集まりやすい傾向にあります。

自治体によっては、これらの団体に助成金や備品提供を行っている場合もあります。

行政が主導する地域協働センターの活用

一部の自治体では、住民同士や企業・行政が連携して地域課題を解決するための「地域協働センター」や「まちづくり協議会」を設立しています。

こうした施設では、会議室の貸出、ボランティア募集、イベント運営のサポート、助成金申請の支援など、地域活動を続けたい人を幅広くサポートしています。

自治会を解散した後も、こうした公的機関を活用すれば、必要な範囲で地域とのつながりを維持することができます。

自分たちのライフスタイルに合わせて、柔軟に関われる仕組みづくりを意識しましょう。

自治会に関するよくある質問【FAQ】

自治会の解散や加入に関しては、手続きや費用、今後の地域活動など多くの疑問が寄せられます。

ここでは、よくある質問をまとめ、実際のケースに即した回答を紹介します。

Q1. 自治会に入らなくても法的な問題はありますか?

A. ありません。

自治会はあくまで任意加入団体であり、参加も脱退も自由です。

ただし、自治会が担っていたゴミ集積所や防犯灯の管理費などを、今後は個人で負担する場合があるため、地域のルールを確認しておきましょう。

Q2. ゴミ集積所や防犯灯はどう管理されますか?

A. 行政が直接管理する地域もありますが、住民が当番制で清掃や電球交換を行うケースもあります。

行政に依頼できる範囲や費用負担の有無を事前に相談し、管理体制を明確にしておくと安心です。

Q3. 自治会費の返金や残金処理はどうなりますか?

A. 解散総会で決議を行い、会計報告書に基づいて全員に説明した上で処理します。

返金する場合は金額と方法を明確にし、記録として残すことが重要です。

トラブルを避けるため、会計帳簿・領収書・銀行明細などを保存しておくとよいでしょう。

Q4. 再結成したい場合の手続きは?

A. 新しい会則を作成し、設立総会を開いて会員を募ります。

行政への届け出も再度必要です。

以前使用していた備品や口座を再利用する場合は、元会員全員の同意書を作成しておくとスムーズです。

再結成後は、目的を明確にして活動範囲を絞ると運営しやすくなります。

Q5. 行政との連絡は個人でも取れますか?

A. 可能です。多くの自治体では、個人単位での問い合わせやオンライン申請に対応しています。

防災・防犯情報は公式サイトやSNSで発信されていることが多いため、こまめにチェックしておきましょう。

自治会がなくても、個人で地域に貢献できる方法は数多くあります。

自治会がなくなることは“終わり”ではなく変化|まとめ

自治会の存在意義や今後の地域運営の在り方について、多くの人が見直しを始めています。ここでは記事の要点を簡潔に振り返ります。

- 自治会不要論の背景には不透明な会計や負担の偏りがある。

- 行政依存が進み、役員の業務量が増加している。

- SNSの普及で情報共有が容易になり、加入の必要性が薄れている。

- 一方で、防災・防犯面では自治会の役割が依然として重要。

- 今後はデジタルツールを活用した新しい地域連携が求められる。

自治会がなくなることは、地域社会の終わりを意味するものではありません。

むしろ、多様な価値観や生活スタイルに合わせた新しい形のつながり方への転換期だといえます。

住民一人ひとりが「地域をどう支え、どう関わるか」を考えることが、これからの持続可能な地域づくりへの第一歩となるでしょう。