屋上防水の補修方法とは?劣化症状別の対処法・費用・業者選びまで徹底解説

2025/07/24

建物の屋上は、強い紫外線や風雨、気温差に日々さらされているため、年月の経過とともに防水層の劣化が進行していきます。

防水層が劣化してしまうと、屋上からの雨水浸入が起こり、建物内部の構造材にダメージが及ぶことも少なくありません。

その結果、天井や壁のクロス剥がれ・木材の腐食・鉄筋の錆びといった深刻なトラブルへと発展し、修繕費用が高額になる恐れもあります。

こうした事態を避けるためには、屋上防水の状態を定期的にチェックし、劣化サインが現れた時点で適切な補修を行うことが重要です。

本記事では、屋上防水の劣化症状とその見分け方・部分補修と全面改修の違い・防水工法ごとの特徴や費用目安・業者選定のポイントまで詳しく解説します。

目次

屋上防水の劣化サインと補修のタイミング

屋上の防水層は、建物の最上部で過酷な自然環境にさらされ続けているため、時間とともに徐々に劣化していきます。

劣化の初期段階で補修を行えば、費用や工期を最小限に抑えることができますが、放置してしまうと大規模な改修が必要になるケースもあります。

ここでは、屋上防水の劣化を示す主なサインと、その補修に最適なタイミングについて解説します。

表面の色あせ・ひび割れ

もっとも分かりやすい初期症状が、防水層の表面の色あせや細かいひび割れです。

紫外線による劣化や温度変化による伸縮を繰り返すことで、表面のトップコートが劣化し、ひび割れが発生します。

この段階であれば、トップコートの再塗布や補修材による簡易的な処置で劣化の進行を抑えることが期待できます。

膨れや浮き・剥がれの発生

防水層の下に水分が入り込んだことで発生するのが、膨れや浮きといった症状です。

とくにシート防水の場合、端部や接合部の接着が弱まることで浮きが発生しやすくなります。

これを放置してしまうと、水分が滞留し、剥がれや腐食を引き起こす原因になりかねません。

雨漏りや天井の染み

最も深刻な状態が、実際に室内への雨漏りが発生するケースです。

天井や壁に水染みができていたり、雨天時に水滴が落ちてきたりするようであれば、防水層はすでに機能していないと判断すべきです。

このような状況では、表面的な補修では対応できない場合が多く、防水層全体の再施工や撤去・新設といった全面改修が必要となることが一般的です。

定期点検の重要性と改修目安年数

屋上防水層は、使用している防水工法によって耐用年数が異なります。

例えば、ウレタン塗膜防水であれば約10〜12年・シート防水(塩ビ・ゴムなど)は10〜15年程度・アスファルト防水は15〜20年が目安とされています。

耐用年数を過ぎても一見問題がないように見える場合でも、内部に劣化が進行していることも多いため、見た目だけで判断しないことが大切です。

屋上防水の主な補修方法と選び方

屋上防水の補修にはいくつかの方法があり、劣化の状態や建物の使用状況・周囲の環境などを踏まえたうえで、最適な手法を選ぶことが重要です。

以下に、代表的な補修方法とその特徴を解説します。

部分補修(簡易な補修材での対応)

小規模なひび割れや浮きなど、局所的な劣化に対しては、シーリング材や防水テープ・補修用ウレタンなどを使用した部分補修が可能です。

この方法は費用が安価で、DIYでも対応できる場合があるため、応急処置としても活用されます。

ただし、あくまで一時的な措置であるため、防水機能を長期間維持するには限界があります。

特に雨漏りが発生している場合や複数箇所に劣化が見られる場合には、より大規模な対応を検討すべきです。

再防水工事(既存防水層の上から施工)

既存の防水層を撤去せずに、その上から新たな防水層を重ねて施工する「かぶせ工法」は、コストと工期を抑えつつ、一定の防水性能を確保する方法として多く採用されています。

主に、ウレタン塗膜防水や塩ビシート防水が使用されます。

既存防水層の状態が良好であることが前提ですが、建物の稼働を止めずに施工可能で、施工中も通常通り使用できる点が大きなメリットです。

全面改修(防水層の撤去と新設)

防水層の劣化が進行し、既存の層が再利用できない場合には、既存防水層を撤去してから新しい防水層を施工する「全面改修」が必要になります。

この方法は費用がかかるものの、防水性能を根本から回復させることができるため、長期的に見れば非常に効果的な手段です。

とくに、すでに複数回の補修歴がある場合や、建物全体の耐久性を重視する場合には、積極的に検討されるべき工法です。

補修方法の選定ポイント(立地・築年数・漏水状況)

最適な補修方法を選ぶためには、建物の周囲環境や使用条件・築年数・過去の補修履歴などを総合的に判断する必要があります。

たとえば、海沿いで潮風にさらされる立地では塩害の影響を受けやすく、通常よりも劣化が早く進行するケースもあります。

また、築20年以上経過している建物では、防水層だけでなく下地の劣化も懸念されるため、全面改修を視野に入れた調査が重要です。

いずれにしても、自己判断で工法を決めるのではなく、必ず信頼できる専門業者の診断を受け、最適な補修プランを提案してもらうことが大切です。

防水工法ごとの補修対応と費用目安

屋上防水には複数の工法が存在し、それぞれに適した補修方法と費用感があります。

使用されている材料・施工技術・耐久性によって必要な補修内容や費用は大きく異なります。

劣化状況や屋上の構造に応じて最適な方法を選択することで、無駄な出費を防ぎ、建物の寿命を延ばすことが可能になります。

ここでは代表的な工法ごとに補修対応と費用の目安を詳しく見ていきましょう。

| 工法 | 主な補修方法 | 補修費用の目安(㎡単価) | 耐用年数目安 |

|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | トップコート再塗布・再施工 | 1,500〜7,500円 | 10〜12年 |

| 塩ビ・ゴムシート | パッチ補修・シート張り替え | 3,000〜9,000円 | 10〜15年 |

| アスファルト防水 | トーチ補修・熱工法による再施工 | 4,000〜12,000円 | 15〜20年 |

防水層の再利用と撤去判断の基準

補修時に必ず検討すべきなのが、既存の防水層を「再利用」できるか、それとも「撤去」して新設する必要があるかという判断です。

再利用できる場合はコストを抑えることができますが、状態が悪い場合は、撤去費用も含めた全面改修が必要になります。

- 再利用可能:既存層の上にかぶせ施工(費用が比較的抑えられる)

- 再利用不可:既存層を完全に撤去し、新設工事(費用増)

この判断は、事前の現地調査や下地の含水率測定、赤外線カメラによる診断などで総合的に判断されます。補修プランの策定時には、専門業者による正確な調査と診断が欠かせません。

実録!新東亜工業の施工事例|4階建てマンションの屋上防水工事

今回ご紹介するのは、東京都北区にある4階建てマンションの屋上防水工事の事例です。1階がテナントとなっており、突発的な雨漏りが発生したことから、オーナー様より「すぐに対応してほしい」とのご依頼をいただきました。調査の結果、過去の塗装による不具合が原因と判明し、通気緩衝工法と改修用ドレンを組み合わせた工法で、的確な修繕を実施しました。今回は、その一連の流れをリアルな会話形式でご紹介します。

大規模修繕・防水工事・外壁塗装のご依頼やご相談は、メール・お電話からお受け致しております。

ご相談内容

お電話にて、オーナー様よりお問い合わせをいただいたのが工事の始まりでした。

お客様:「屋上防水の見積もりをお願いしたいんですが、雨漏りしていて急ぎ対応してほしいです」

担当者:「承知しました。現地を確認した上で、最適な対応をご提案いたします」

急を要するご依頼であったため、受付から担当者への引き継ぎも迅速に対応しました。

工事の概要|工事金額と施工期間

現地調査とヒアリングを経て、防水工事に特化したプランでご契約いただきました。

屋上防水工事 施工前

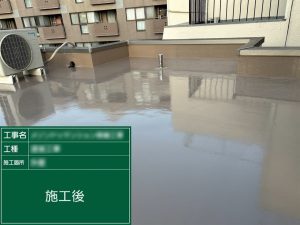

屋上防水工事 施工後

| 工事項目 | 内容・概要 |

|---|---|

| 屋上ウレタン防水(通気緩衝工法) | 下地の湿気を逃がしつつウレタン防水層を形成する工法。膨れ防止に有効。 |

| 改修用ドレン取付 | 排水機能の強化・補修のために既存ドレンを改修用の製品に交換・取付。 |

| 脱気筒設置 | 下地の湿気や水蒸気を逃がすための筒状の装置。防水層の膨れや浮きを防止。 |

工事金額:105万円

施工期間:8日間

お客様:「他社と比較しても説明が一番丁寧で、工事内容も納得できました。今回は防水工事だけでお願いします」

担当者:「承知しました。今後、外壁のご相談もお待ちしております」

現地調査で判明した劣化症状

屋上には、以前ペンキを塗った履歴があり、密着性に問題があることが判明しました。

担当者:「本来ウレタン防水の上からペンキを塗るのはNGです。今回は通気緩衝工法で絶縁処理をして対応します」

お客様:「そうなんですね…。素人判断でやったのが裏目に出ちゃいました」

担当者:「大丈夫です。改修用ドレンも設置して、雨水が確実に排水されるようにします」

さらに屋上の一部は塩ビシート防水が施されており、異なる素材にも柔軟に対応する必要がありました。

担当者:「上部は塩ビシートの機械固定工法ですね。通気緩衝工法でまとめて対応可能です」

お客様:「なるほど、材料が違っても一体的に工事できるんですね」

施工中のやり取りと配慮

工事初日には電源トラブルが発生したものの、迅速な対応で工期に影響は出ませんでした。

担当者:「電気が使えないので発電機を用意しました。洗浄作業は予定通り進めます」

お客様:「ご対応ありがとうございます。助かります」

防水層のトップコートの色決めも、現場でしっかり打ち合わせを行いました。

担当者:「ブラウン系の色見本はこちらになります」

お客様:「この色でお願いします」

さらに、キーボックス設置・水道電気の使用確認・資材置き場の相談など、細かい点まで丁寧に調整して施工が進みました。

引き渡し時のご感想

最終検査後、オーナー様よりうれしいお声をいただきました。

お客様:「非常に綺麗に仕上がっていて感動しました!また外壁のタイミングでお願いします」

担当者:「そう言っていただけて光栄です。今後ともよろしくお願いいたします」

突発的なトラブルから始まった今回の工事でしたが、早期対応・明確な提案・柔軟な現場運営により、無事お引き渡しとなりました。信頼をいただけたことが、何よりの成果です。

屋上防水補修を安く抑えるためのポイント

屋上防水の補修工事は、劣化状況や面積、工法によって大きく費用が変動しますが、適切な対策を講じることで予算内に収めることも可能です。

ここでは、費用を抑えるために有効なポイントをいくつか紹介します。

劣化初期での補修判断

劣化が軽度な段階で早めに対応することは、コスト削減において非常に有効です。

トップコートの劣化や小規模なひび割れであれば、部分補修や再塗布で済ませることができるものの、放置すると広範囲に被害が拡大し、結果として高額な全面改修が必要になるリスクがあります。

定期的な点検を行い、初期段階での補修を心がけることが経済的な判断です。

複数業者からの相見積もり

業者によって、工法の提案内容や使用する資材のグレード・施工手順・保証の有無などが異なります。

そのため、1社だけでなく3社以上から相見積もりを取ることで、適正価格を把握し、内容を比較検討できます。

価格だけでなく、診断の丁寧さや対応力、アフターサービスの充実度なども考慮して選定しましょう。

補助金や助成金の活用

近年では、自治体が老朽化建物の修繕・維持を支援するために補助金制度を設けていることもあります。

とくに、省エネ性能向上や長寿命化を目的とした改修工事については、助成対象となる場合があります。

自治体のホームページや窓口で事前に確認しておくことで、思わぬ費用負担軽減につながる可能性があります。

共用部の改修計画と連動させる

マンションや商業ビルでは、屋上防水だけを単独で行うよりも、大規模修繕や他の共用部改修と連動して工事を行う方が効率的かつ経済的です。

足場や仮設トイレ・交通整理などの共通仮設費を分散できるため、総合的なコストダウンが見込めます。

管理組合やオーナーと連携しながら、全体計画に沿ったスケジュールを立てましょう。

屋上防水補修の施工手順と工期の目安

屋上防水の補修工事は、複数の工程を段階的に踏みながら進められます。

選択される防水工法や屋上の面積・劣化の程度・季節や天候の影響によって、工事にかかる日数や内容は多少変動します。

あらかじめ一般的な施工の流れを把握しておくことで、工事スケジュールの調整や仮設の準備・居住者や利用者への案内も円滑に行えます。

以下に、代表的な施工工程と所要日数の目安を詳しくご紹介します。

現地調査と診断(半日〜1日)

施工の第一ステップは、専門業者による現地調査です。

屋上全体の構造や既存の防水工法、ひび割れ・膨れ・剥がれ・水たまり・排水不良などの状態を丁寧に確認し、劣化の進行具合を診断します。

雨漏りがある場合は、赤外線サーモグラフィーを使った非破壊調査や、含水率測定器による検査も行われます。

これにより、補修が可能か、全面改修が必要かを判断する材料となります。

下地処理と清掃(半日〜1日)

防水補修工事の成否を分けるのが、この下地処理工程です。

屋上表面に付着した砂ぼこり・コケ・油分などを高圧洗浄機でしっかり除去し、乾燥状態を確認した後、必要に応じて旧塗膜の剥離や脆弱部分の削り取りも行われます。

さらに、ひび割れにはシーリング材を充填し、平滑性を出すためにモルタルやパテを使った補修も実施します。

最後にプライマーを塗布して、新しい防水材の密着性を高める工程に移ります。

防水層の施工(1〜3日)

下地処理を終えたら、選定した防水工法に基づいて防水層の施工に入ります。

ウレタン防水では、下塗り・中塗り・上塗りと複数工程を経て、適切な膜厚を確保します。

シート防水では、下地に接着剤を塗布しながらシートを貼り付け、端部やジョイントを溶着または固定する作業が中心です。

アスファルト防水では、ルーフィング材を複数重ねながらバーナーで溶かして密着させていきます。

どの工法も、乾燥時間や温度条件に配慮して工程管理されます。

トップコート・保護仕上げ(半日〜1日)

防水層の上には、紫外線や風雨から保護するためのトップコート(保護仕上げ材)を塗布します。

これにより耐候性が向上し、仕上がりの美しさも保たれます。

トップコートには防滑性を持たせる成分を含めることも可能で、屋上を安全に歩行可能な空間として活用する場合に有効です。

施工当日は気温や湿度により乾燥時間が前後するため、予備日を設けることもあります。

完了検査と引き渡し(半日)

すべての施工が完了すると、業者による自主検査と、依頼者への最終確認が行われます。

防水層の膜厚や仕上がりの状態・接着部の強度などがチェックされ、問題がなければ完了となります。

必要に応じて、散水試験や漏水検査を行い、防水性能を確認します。

工事内容に応じた保証書や施工写真の提出もこの時点で行われ、正式な引き渡しとなります。

屋上防水補修業者の選び方とチェックポイント

屋上防水工事は、目に見えにくい部分の施工であるため、信頼できる業者選びが重要です。

表面的な価格だけにとらわれず、施工品質や保証体制、説明の丁寧さなど総合的な視点で判断しましょう。

建設業許可と専門資格の有無

まず第一に確認すべきなのが、業者が「防水工事業」としての建設業許可を持っているかどうかです。

これにより一定の法的・技術的基準をクリアしていることがわかります。

加えて「防水施工技能士(1級・2級)」などの資格保有者が在籍していることも信頼の証です。

ホームページや会社案内に記載されていない場合は、見積もり依頼時に直接確認しましょう。

見積書の明確さと診断の丁寧さ

信頼できる業者は、調査の段階から丁寧に状況を説明し、見積書には「工法」「使用材料」「施工面積」「単価」「合計金額」などが詳細に明記されています。

工事内容を「一式」でまとめた見積書は、必要な施工がされかなった・思わぬ追加料金が発せした、といったトラブルになり金無ため注意が必要です。

また、劣化の原因や将来的なリスクについてもきちんと説明してくれる業者は、責任感を持って施工してくれる可能性が高いです。

保証内容とアフターフォローの有無

防水工事は、施工後すぐに不具合が起こるわけではなく、数年後に問題が現れることもあります。

そのため、保証制度の有無は非常に重要です。

ウレタン防水であれば5〜8年、シート防水であれば10年程度の保証が一般的です。

また、定期点検や施工後の相談対応があるかどうかもチェックしましょう。信

頼できる業者ほど、保証範囲を明確に提示しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 雨漏りがすでにある場合でも部分補修で済みますか?

A. 雨漏りが発生している場合、防水層の表層だけでなく、下層や下地まで水が浸透している可能性があります。

そのため、部分補修だけでは再発リスクが残る場合があります。

現地調査をもとに、部分補修で済むのか、再防水または全面改修が必要かを専門業者に判断してもらいましょう。

Q2. DIYでの防水補修は可能ですか?

A. 軽微なひび割れや端部の補強など、DIYで対応できるケースもありますが、防水工事には高い技術と適切な材料選定が必要です。

とくに、再施工や広範囲の補修にはプロのノウハウが不可欠です。

DIYはあくまで一時的な応急処置とし、本格的な補修は専門業者に依頼するのが安心です。

Q3. 工事中、屋上は使用できますか?

A. 防水材の種類や、施工手順によって異なります。

ウレタン塗膜は乾燥・硬化まで時間がかかるため、その間は屋上の立ち入りを制限する必要があります。

シート防水などでは、養生区域を確保すれば一部の利用が可能になることも多いです。

事前に、業者と施工スケジュールや使用制限について話し合っておきましょう。

Q4. 補修工事に適した時期はありますか?

A. 一般的に、春や秋の気候が安定している時期が最も適しています。

梅雨や真夏・真冬などは施工条件が厳しくなるため、乾燥不良や施工トラブルのリスクが高まります。

事前にスケジュールを確保し、余裕のある計画を立てましょう。

まとめ

屋上防水の劣化は、放置すればするほど建物全体への影響が広がり、補修費用も高額になってしまいます。

だからこそ、早期の診断と適切な補修が重要です。

劣化症状を見逃さず、信頼できる専門業者に依頼することで、余計なトラブルを防ぎ、コストパフォーマンスの良い補修が可能になります。

施工の流れや必要な工期・注意点をあらかじめ理解しておくことで、無駄なく安心して工事を進められます。

また、補助金制度の活用や他の改修工事との同時実施によって費用を抑える工夫も重要です。

建物の資産価値を維持し、長く快適に使い続けるためにも、屋上防水の補修は計画的かつ慎重に行いましょう。

定期的な点検とメンテナンスを習慣化することで、将来的な大規模修繕の回避にもつながります。