防水工事とは?種類や費用相場・タイミングから業者選びまでわかりすく解説

2025/07/24

建物を長く健全に保つために欠かせないのが「防水工事」です。

屋上やベランダは日々、雨風や紫外線にさらされており、時間の経過とともに防水性能は確実に低下していきます。防水層が劣化すると、雨水が建物内部に侵入し、木材の腐食や鉄筋のサビ、さらにはカビの発生など、建物全体に深刻なダメージを与えてしまいます。

しかし、防水工事には複数の種類があり、それぞれ特徴や費用、適した施工箇所が異なります。

また、業者によって見積金額が大きく異なることも多く、適切な知識がなければ高額な費用を支払ってしまったり、不適切な工法を選んでしまったりするリスクがあります。

本記事では、防水工事の基礎知識から4種類の工法の違い、費用相場、施工すべきタイミング、信頼できる業者の選び方まで、防水工事に関する情報を網羅的に解説します。これから防水工事を検討されている方、雨漏りにお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

防水工事とは?建物を守る重要な役割

防水工事とは、建物の屋上や屋根、ベランダ、バルコニーなど、雨水にさらされる箇所に防水層を形成し、雨水の侵入を防ぐための工事です。

建物は常に雨風や紫外線、温度変化といった自然環境の影響を受けており、特にコンクリート造の建物では、表面に微細なひび割れが生じやすくなります。

このひび割れから雨水が侵入すると、建物内部の鉄筋がサビたり、木材が腐食したりして、建物の強度が著しく低下してしまいます。

防水工事は、こうした雨水による被害を未然に防ぎ、建物の寿命を延ばすために必要不可欠な工事なのです。

防水工事が施工される代表的な箇所は、以下の通りです。

| 箇所 | 特徴・劣化しやすい理由 |

|---|---|

| 屋上・陸屋根 | 平らな構造のため水が溜まりやすく、防水層の劣化が建物全体へ影響しやすい。 雨水が滞留しやすいため、定期的な点検が必要。 |

| ベランダ・バルコニー | 洗濯物干し・歩行など日常的な使用で摩耗が進行しやすい。 水はけが悪いと劣化が早まり、雨漏りの原因になりやすい。 |

| 屋根 | 傾斜屋根でも、陸屋根や谷部分は雨水が集中しやすく、防水処理が必要。 接合部や取り合いの劣化にも注意が必要。 |

| 外壁との接続部 | パラペット・笠木など異なる部材の取り合い部分は雨水が浸入しやすい。動きが出やすく、シーリング劣化も起きやすい。 |

防水工事は新築時にも施工されますが、経年劣化により防水性能は徐々に低下します。

一般的には10〜15年ごとに防水工事を実施することで、建物を健全な状態に保つことができます。

雨漏りが発生してから慌てて対応するのではなく、定期的な点検と計画的な防水工事によって、建物の資産価値を維持し、長期的な修繕費用を抑えることが重要です。

ベランダの防水工事における費用やポイントをより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

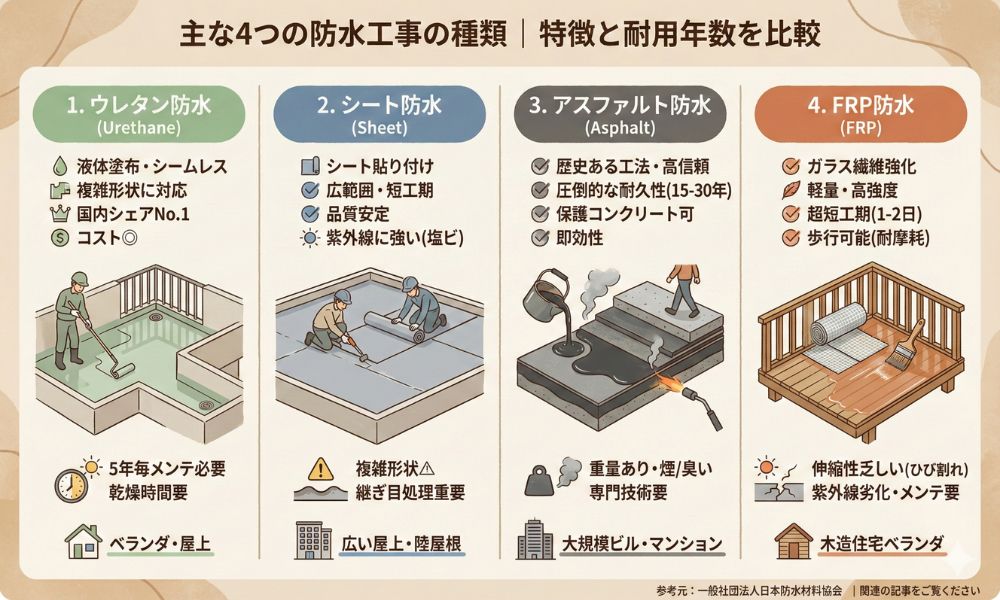

防水工事の種類は主に4つ|特徴と耐用年数を比較

防水工事の種類は主に4つに分けられ、それぞれ異なる特徴を持っています。

建物の構造や施工箇所、予算に応じて最適な工法を選択することが、防水工事を成功させる鍵となります。

以下の表で、4種類の防水工事の特徴を比較してみましょう。

| 工法 | 特徴 | 耐用年数 | 費用相場(1㎡あたり) |

|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 複雑な形状にも対応可能 | 10〜15年 | 5,000〜7,500円 |

| シート防水 | 下地を選ばず施工可能 | 12〜18年 | 4,000〜7,500円 |

| アスファルト防水 | 最も実績のある工法 | 15〜30年 | 5,000〜8,000円 |

| FRP防水 | 軽量で高強度 | 10〜12年 | 6,000〜8,500円 |

それでは、各工法の詳細を見ていきましょう。

防水工事の種類1.ウレタン防水

ウレタン防水は、液体状のウレタン樹脂を塗り重ねて防水層を形成する工法です。

防水工事の中で最もポピュラーな工法で、一般社団法人防水材協会のデータによると、2025年度上半期における市場シェアの約35%を占めています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ウレタン防水のメリット | ・複雑な形状にも対応:液体を塗布するため、凹凸や複雑な形状の箇所でも隅々まで施工が可能。 ・継ぎ目のない防水層:シームレスに防水層を形成し、接合部分や継ぎ目からの水の侵入を防げる。 ・コストパフォーマンスが良い:他の防水工法に比べ、費用が抑えられる上に、施工も比較的短期間で完了。 ・重ね塗りが可能:既存の防水層の上から重ねて施工できるため、メンテナンスが簡単でコストも低く抑えられる。 |

| ウレタン防水のデメリット | ・職人の技量に左右される:手作業で塗布するため、塗りムラや不均一な厚さが発生しやすく、仕上がりに差が出る。 ・定期的なメンテナンスが必要:紫外線や天候による劣化の影響を受けやすいため、5年ごとにトップコートの塗り替えが必要。 ・乾燥時間が必要:塗り重ねる際、各工程で乾燥時間を確保する必要があり、雨天や湿気が高い時期には施工が難しくなる。 |

| 工法の種類 | ・密着工法:ウレタンを直接下地に塗布する方法で、費用が比較的安価で簡便ですが、下地の状態に影響されやすい。 ・通気緩衝工法:通気性のあるシートの上からウレタンを塗布する方法で、下地の湿気を逃がせるため、湿気や雨漏りが発生している場所でも施工可能。 |

ウレタン防水は、ベランダや複雑な形状の屋上など、幅広い場所で採用されています。

参考元:一般社団法人日本防水材料協会「施工実績データ」

防水工事の種類2.シート防水

シート防水は、塩化ビニル(塩ビ)やゴム製の防水シートを下地に貼り付けて防水層を形成する工法です。

工場で製造されたシートを使用するため、品質が一定に保たれることが特徴です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| シート防水のメリット | ・下地を選ばない:既存の防水層の種類を問わず、重ね貼りによる施工が可能。 ・広範囲を短期間で施工:シートを貼り付けるだけなので、広い面積でも工期を短縮できる。 ・耐久性に優れる:特に塩ビシートは紫外線や熱に強く、長期間性能を維持できる。 ・品質が安定:工場生産のため、シートの品質にばらつきがない。 ・天候に左右されにくい:塗料の乾燥時間が不要なため、天候の影響を受けにくい。 |

| シート防水のデメリット | ・複雑な形状には不向き:シートを貼り付ける工法のため、凹凸が多い場所や障害物がある箇所には施工が難しい。 ・騒音が発生する可能性:機械的固定工法の場合、固定用の器具を設置する際に騒音が発生することがある。 ・継ぎ目ができる:シート同士を接合する必要があり、継ぎ目部分の処理が重要。 |

| シートの種類 | ・塩ビシート:弾性率が150%と高く、揺れや温度変化に強いため、近年採用率が増加している。 ・加硫ゴムシート:以前は主流だったが、鳥害に弱いなどのデメリットがあり、現在は塩ビシートが主流になっている。 |

| 工法の種類 | ・密着工法:接着剤でシートを下地に直接貼り付ける方法。狭い箇所にも施工可能。 ・機械的固定工法:固定ディスクを使ってシートを固定する方法。通気性が確保され、雨漏りがある箇所にも対応可能。 |

シート防水は、屋上や大規模な陸屋根など、広い面積の施工に適しています。

また、シート防水工事についてはこちらの記事でより詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

防水工事の種類3.アスファルト防水

アスファルト防水は、加熱して溶かしたアスファルトを使用し、防水シートを積層して防水層を形成する工法です。

防水工事の中で最も歴史が古く、100年以上の実績がある信頼性の高い工法です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| アスファルト防水のメリット | ・圧倒的な耐久性:耐用年数が15〜30年と最も長く、過酷な環境でも性能を維持します。 ・高い信頼性:長年の実績があり、公共工事や大型建築物で広く採用されています。 ・押えコンクリート仕上げが可能:防水層の上にコンクリートを打設でき、人や車の通行が可能になります。 ・防水性能が即座に発揮:施工後すぐに防水効果が得られます。 |

| アスファルト防水のデメリット | ・重量がある:防水層に重量があるため、木造建築や耐震性の低い建物には不向きです。 ・複雑な形状には不向き:シートを積層する工法のため、複雑な形状の場所には施工が難しい。 ・臭いや煙が発生:熱工法やトーチ工法では、施工中に臭いや煙が発生し、近隣への配慮が必要です。 ・専門業者が限られる:高度な技術が必要なため、施工できる業者が限定されます。 |

| 工法の種類 | ・熱工法:アスファルトを200〜270℃に加熱して流し込む伝統的な工法。信頼性が最も高い。 ・トーチ工法:改質アスファルトシートをバーナーで炙りながら貼り付ける工法。現在の主流。 ・常温粘着工法(冷工法):熱を使わずに粘着層付きシートを貼る工法。臭いや煙が出ず、住宅街でも採用可能。 |

アスファルト防水は、ビルやマンションの屋上など、大規模な建物で多く採用されています。

防水工事の種類4.FRP防水

FRP防水は、繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)を使用した防水工法です。

ガラス繊維のシートを敷き、その上からポリエステル樹脂を塗布して硬化させることで、強固な防水層を形成します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| FRP防水のメリット | ・軽量で高強度:軽量でありながら強度が高く、建物への負担が少ない。 ・工期が非常に短い:硬化速度が速いため、最短1〜2日で工事が完了。 ・高い水密性:継ぎ目のない一体的な防水層を形成し、優れた防水性能を発揮。 ・耐摩耗性に優れる:人の歩行や家具の設置にも耐えられる硬さがある。 |

| FRP防水のデメリット | ・伸縮性に乏しい:硬い材質のため、地震などで建物が揺れた際にひび割れが発生しやすい。 ・広範囲には不向き:伸縮性の問題から、広い面積の施工には適していない。 ・紫外線に弱い:紫外線の影響で劣化しやすく、定期的なトップコートの塗り替えが必要。 ・費用がやや高め:他の工法と比較して費用が高くなる傾向がある。 ・施工できる業者が少ない:専門的な技術が必要なため、対応できる業者が限られる。 |

FRP防水は、戸建住宅のベランダや狭い箇所、木造建築の防水に適しています。特に新築住宅のベランダで採用されることが多い工法です。

ベランダ・屋上の防水工事を実施すべきタイミング

防水工事を適切なタイミングで実施することは、建物を長持ちさせるために非常に重要です。劣化のサインを見逃さず、早期に対応することで、雨漏りによる深刻な被害を防ぎ、修繕費用を抑えることができます。

ここでは、防水工事を検討すべき具体的な劣化症状を解説します。

雨漏りが発生している

天井や壁にシミができている、水滴が垂れてくるなど、明らかに雨漏りが発生している場合は、すぐに防水工事が必要です。

雨漏りは防水層の劣化だけでなく、外壁のひび割れ、目地の破損、給水管の劣化など、さまざまな原因が考えられます。そのため、まずは専門業者による雨漏り調査を行い、原因を特定することが重要です。

目視調査に加え、赤外線カメラによる調査や散水テストなどを実施し、雨水の侵入経路を正確に把握した上で、適切な防水工事を行う必要があります。

雨漏りが発生してからの対応は、通常の防水工事よりも費用が高くなる傾向があります。建物内部への浸水による二次被害の修繕も必要になるためです。

雨漏りが起こる前に、予防的な防水工事を実施することを心がけましょう。

色褪せ・チョーキング現象

防水層の表面が色褪せて艶がなくなり、くすんだような状態になっている場合は、トップコートの劣化が進んでいるサインです。

触ると指に白い粉が付着する「チョーキング現象」が起きている場合は、紫外線によってトップコートが分解され、防水層の保護機能が失われている状態です。

この段階では緊急性は高くありませんが、放置すると防水層本体の劣化が進行し、ひび割れや剥がれといった深刻な症状に発展します。

早めにトップコートの塗り替えや防水工事を実施することで、防水層を長持ちさせることができます。

ひび割れ・剥がれ・膨れ・浮き

防水層にひび割れや剥がれ、膨れ、浮きが見られる場合は、防水性能が著しく低下している状態です。

- ひび割れ:紫外線や温度変化により防水層が硬化し、ひび割れが発生します。この隙間から雨水が侵入します。

- 剥がれ:防水層が下地から剥離している状態で、雨水が侵入しやすくなっています。

- 膨れ・浮き:防水層の下に水分や空気が溜まり、防水層が膨らんでいる状態です。放置すると破裂し、雨漏りの原因になります。

これらの症状が見られる場合は、できるだけ早く防水工事を実施する必要があります。特に膨れや浮きは、内部に水分が溜まっている証拠であり、すでに雨水が侵入している可能性が高いです。

水たまりができやすい

雨が降った後、ベランダや屋上に水たまりができ、なかなか乾かない場合は要注意です。

本来、適切な防水工事が施されている場合は、排水勾配が設けられており、雨水は速やかに排水されます。しかし、防水層の沈下や変形により勾配が失われていたり、排水口(ドレン)が詰まっていたりすると、水たまりができやすくなります。

水たまりができると、その部分に長時間水が滞留するため、防水層の劣化が加速します。また、冬場に凍結と融解を繰り返すことで、ひび割れが発生しやすくなります。

水たまりが頻繁にできる場合は、防水工事の実施を検討しましょう。

コケ・雑草の発生

屋上やベランダの防水層にコケや雑草が生えている場合は、防水層の劣化が進んでいる証拠です。

防水層が健全な状態であれば、表面は滑らかで水はけも良いため、コケや雑草が生えることはほとんどありません。しかし、防水層が劣化すると表面が荒れ、微細な隙間に土や埃が溜まり、そこにコケや雑草が根を張るようになります。

特に排水口(ドレン)周辺や目地部分に雑草が生えている場合は、その根が防水層を突き破り、雨水の侵入経路を作ってしまう危険性があります。

コケや雑草を見つけたら、できるだけ早く除去し、防水工事を検討しましょう。

防水工事の費用相場はいくら?適正価格をどう見極める?

防水工事の費用は、選択する工法や施工面積、建物の状態によって大きく異なります。

ここでは、工法別の費用相場を表でまとめ、費用の考え方について解説します。

防水工事の費用相場

防水工事の費用は、工法や実施する場所によって異なります。

以下で、工法別の1㎡あたりにおける相場と、施工場所別の総額の目安を表で紹介します。

工法別の1㎡あたりにおける費用相場

| 工法 | 費用相場(1㎡あたり) | 耐用年数 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 5,000〜7,500円 | 10〜15年 | 複雑な形状に対応、コストパフォーマンス良好 |

| シート防水 | 4,000〜7,500円 | 12〜18年 | 広範囲を短期間で施工可能、品質が安定 |

| アスファルト防水 | 5,000〜8,000円 | 15〜30年 | 最も耐久性が高い、大型建築物向け |

| FRP防水 | 6,000〜8,500円 | 10〜12年 | 軽量で高強度、ベランダに適している |

施工面積別の総額目安

| 施工面積 | ウレタン防水 | シート防水 | FRP防水 | アスファルト防水 |

|---|---|---|---|---|

| 一般的な戸建住宅のベランダ(10㎡) | 5万〜7.5万円 | 4万〜7.5万円 | 6万〜8.5万円 | – |

| マンション屋上(100㎡) | 50万〜75万円 | 40万〜75万円 | – | 50万〜80万円 |

※上記は防水工事本体の費用であり、下地処理、高圧洗浄、養生、足場(必要な場合)などの費用が別途必要になります。

費用に影響する要因と適正価格の見極め方

防水工事の費用は、以下の要因によって変動します。

- 施工面積:面積が広いほど総額は高くなりますが、1㎡あたりの単価は下がる傾向があります。

- 建物の状態:劣化が進んでいる場合、下地処理や補修に追加費用がかかります。

- 既存防水層の撤去:既存の防水層を撤去する必要がある場合、撤去費用が加算されます。

- 足場の有無:高所作業が必要な場合は足場費用(15万〜20万円程度)が必要です。

- アクセスの難易度:材料や機材の搬入が難しい場合は、費用が高くなることがあります。

これらによって費用が決まっていきますが、防水工事は業者によって見積金額が大きく異なることがあります。建物の状況や屋上の状態によりますが、一般的な相場は1㎡あたり10,000〜14,000円程度です。

見積金額が相場と比べて上下10%以上差がある場合は、その理由を業者に確認することをおすすめします。極端に安い場合は材料のグレードが低い、または手抜き工事の可能性があり、極端に高い場合は中間マージンが上乗せされている可能性があります。

複数の業者から相見積もりを取り、内訳を詳しく確認することで、適正価格を見極めましょう。

防水工事と雨漏りの関係|原因と対策を解説

防水工事と雨漏りは密接に関係しています。雨漏りの多くは防水層の劣化が原因で発生しますが、それ以外の要因も考えられます。

ここでは、雨漏りの原因と防水工事による対策について詳しく解説します。

雨漏りの主な原因

雨漏りは単一の原因だけでなく、複数の要因が組み合わさって発生することもあります。

主な原因は以下の通りです。

- 防水層の経年劣化:屋上やベランダの防水層が紫外線や風雨で劣化し、ひび割れや剥がれが発生。雨水が侵入し、雨漏りを引き起こします。

- 外壁のひび割れ:外壁のひび割れから雨水が内部に浸透。特に0.3mm以上の構造クラックは早期対応が必要です。

- 目地・シーリング材の劣化:目地やサッシ周りのシーリング材が劣化し、隙間から雨水が侵入。定期的な打ち替えが必要です。

- パラペット・笠木の不具合:屋上のパラペットや笠木に隙間や破損があると、そこから雨水が侵入します。

- 排水設備の不良:排水口や排水管が詰まると、雨水が建物内に浸水し、適切に排水されません。

- 施工不良:新築やリフォーム時に施工不良があると、防水性能が初めから不十分です。

雨漏りしてしまった場合の防水工事

雨漏りが発生した場合、まず最初に専門業者による雨漏り調査を行い、原因を特定します。調査方法には目視調査や散水調査、赤外線調査などがあります。

これらの方法を駆使して、漏水の侵入経路を特定し、その後適切な防水工事を行います。防水層の劣化が原因であれば、通気緩衝工法や機械的固定工法を選択することが多く、これらは下地に残った水分を逃がすことができるため、防水層の膨れや剥がれを防ぎます。

さらに、雨漏りによって建物内部が損傷している場合は、防水工事と併せて修繕作業が必要です。具体的には、天井や壁のクロスの張り替え、石膏ボードの交換、木材の腐食部分の補修を行い、カビの除去と防カビ処理も実施します。

雨漏りが発生してからの修繕は通常の防水工事よりも高額になることが多いため、早期の対応が重要です。

また予防的な防水工事を行うことで、建物の資産価値を維持し、長期的に修繕費用を抑えることができます。

防水工事の流れ|施工手順を詳しく解説

防水工事がどのような手順で進められるのかを理解しておくことで、業者とのやり取りがスムーズになり、工事の品質を確認することもできます。

ここでは、防水工事の一般的な流れを6つのステップに分けて詳しく解説します。

Step1: 現地調査・診断

防水工事の最初のステップは、専門業者による現地調査です。

業者は屋上やベランダの状態を詳細に確認し、既存の防水層の種類や劣化の程度(ひび割れ、剥がれ、膨れの有無)を調査します。

さらに、雨漏りの有無や原因、排水設備の状態、下地の状態などもチェックします。この調査結果をもとに、最適な防水工法や施工方法を提案します。また、施工面積や予算、希望工期を業者に伝えることが重要です。

現地調査は多くの業者が無料で行っていますが、赤外線調査など詳細な調査が必要な場合は、別途費用が発生することがあります。

Step2: 見積もり提示・契約

現地調査の結果をもとに、業者から見積もりが提示されます。見積もりには、使用する防水材の種類や工法、施工面積、工事内容の詳細、工期、保証内容などが含まれます。

不明瞭な「一式」表記が多い場合は注意が必要です。詳細な内訳を確認し、疑問点があれば契約前に必ず質問して解決しましょう。

また、複数の業者から相見積もりを取ることで、料金や提案内容の比較ができ、より納得のいく選択が可能になります。業者が決まったら、契約書には工事内容や金額、工期、保証内容などが記載されているかを再確認し、契約を結びます。

Step3: 近隣への挨拶・養生

防水工事を始める前に、業者は近隣住民への挨拶に伺います。工事によっては、施工音や臭い、作業員や車両の出入りがあるため、事前に近隣の理解を得ることが重要です。

特にシート防水やウレタン防水など、機械的な音や臭いが発生する工法では、事前に説明し理解を得ることで、トラブルを未然に防げます。また、工事中の汚れや破損を防ぐために、養生作業が行われます。

養生とは、ビニールシートや養生テープを使って周囲の設備や植木、窓などを保護する作業です。これにより、工事中に発生する可能性のある損傷を防止します。

Step4: 既存防水層の撤去・下地処理

既存の防水層が劣化している場合、その撤去が必要です。撤去作業では、カッターやスクレーパー、電動工具を使って、古い防水層を剥がしていきます。

この作業には十分な時間と手間がかかるため、撤去費用が追加されることがあります。撤去後は、下地の状態を確認し、汚れやひび割れ、凹凸を処理します。

下地が悪いまま防水層を施工しても、すぐに剥がれたりひび割れたりしてしまいますので、徹底した清掃や補修作業が重要です。

特に通気緩衝工法を採用する場合は、脱気筒を設置して下地の水分を逃がす処理も行います。下地処理が不十分だと、防水工事の効果が十分に発揮されません。

Step5: 防水層の施工・プライマー塗布

下地処理が完了した後、いよいよ防水層の施工に進みます。ウレタン防水の場合は通気緩衝シートを敷き、その上にウレタン樹脂を複数回に分けて塗り重ねます。

シート防水では、防水シートを接着剤や固定ディスクで固定し、シート同士を溶着または接着剤で接合します。アスファルト防水は、アスファルトを加熱して溶かし、シートを積層して密着させます。

各工法に応じた施工が必要です。また、プライマーを塗布して下地と防水材の密着性を高めます。プライマーは、防水材の性能を最大限に発揮させるために適切なものを選び、十分に乾燥させることが大切です。

Step6: 最終検査・引き渡し

防水工事が完了した後、最終検査を実施します。この検査では、施工箇所全体の防水層が規定通りに施されているか、ひび割れや剥がれがないか、排水の流れが正常かを確認します。

特に継ぎ目や端部、立ち上がり部分など水が侵入しやすい箇所が丁寧に処理されているかもチェックします。検査に問題がなければ、引き渡しが行われ、工事完了報告書や保証書、使用した材料の仕様書が渡されます。

保証書には保証内容や適用条件が記載されているため、大切に保管し、定期点検の際に参照することが重要です。

なお、実際の作業や細かい流れは施工方法や施工場所などによって異なります。こちらの記事では、防水工事の流れについてより詳しく紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

防水工事業者の選び方|失敗しないポイント

防水工事の品質は、業者の技術力や経験に大きく左右されます。信頼できる業者を選ぶことが、防水工事を成功させる最大のポイントです。

ここでは、優良な防水工事業者を見極めるための具体的なポイントを解説します。

施工実績が豊富か(写真・事例の確認)

業者の施工実績は重要な判断基準です。過去の施工事例を業者のホームページやSNSで確認し、施工件数が多いほど経験が豊富です。

また、施工事例の多様性も確認し、さまざまな建物での実績がある業者を選びましょう。特に工法の種類や写真の充実度、具体的な説明があるかもチェックすべきポイントです。

実績が豊富な業者は、劣化状況や建物に最適な工法を提案できる技術力を持っています。可能であれば、実際に施工された建物を見学し、仕上がりの品質も確認しましょう。

防水施工技能士などの資格保有者の有無

防水工事には高度な技術が必要です。業者の技術力を示す指標として「防水施工技能士」などの資格を確認しましょう。

防水施工技能士は、1級・2級があり、実務経験と試験合格を要します。また、建築施工管理技士や建築士など、関連する資格を持つ業者も信頼性が高いです。

ただし、資格だけで優良業者とは限らないため、業者のホームページや会社案内で資格保有者の有無を確認し、業界団体への加盟状況もチェックしましょう。

複数の業者から見積もりをとり比較する

防水工事を依頼する際は、複数の業者から見積もりを取り、比較することが重要です。相見積もりを取ることで、適正価格や工法の違い、業者の対応を確認できます。

比較する際は、金額だけでなく、使用材料や工法の適切性、工事範囲、保証内容などもチェックしましょう。

また、他社の見積もりを提示して値引き交渉ができる場合もあります。相場から大きく外れた見積もりには注意が必要です。

価格に透明性がある

見積書の内訳が明確で透明性があることは、信頼できる業者の特徴です。優良業者は、各項目に数量や単価、金額が記載され、使用する材料や製品名も明示します。

また、追加費用が発生する可能性がある場合は、それが明記されています。「一式」表記が多い見積書には注意し、詳細が不明確な場合は質問しましょう。

透明性の高い業者は、施工内容に自信があり、適正な価格設定をしています。

アフターフォロー・保証内容を確認する

防水工事後のアフターフォローと保証内容は非常に重要です。

保証期間は工法や材料により異なり、一般的には5〜10年が目安です。保証書には何が保証されるかが記載されており、剥がれやひび割れ、雨漏りなどが対象です。ただし、定期点検を受けていない場合や自然災害による被害は保証対象外となることがあります。

優良業者は定期点検サービスを提供しており、無料で点検を行ってくれる場合もあります。また、瑕疵保険に加入している業者を選ぶと、万が一の際に安心です。

防水工事の点検・メンテナンスで長持ちさせるコツ

防水工事を実施した後も、定期的な点検とメンテナンスを行うことで、防水層を長持ちさせることができます。

ここでは、防水層を長く維持するためのコツを解説します。

定期点検を行う

防水層の劣化を早期に発見するために、定期的な点検が重要です。

| 点検頻度 | 確認すべきポイント |

|---|---|

| 年1〜2回の目視点検 | ひび割れ・剥がれ・膨れ 色褪せやチョーキング現象 排水口の詰まり 水たまり コケや雑草 パラペットや笠木の破損 |

| 5年ごとの専門業者点検 | 防水層の厚み 密着性 排水設備の機能 下地の状態 赤外線カメラによる水分検出 |

まずは、年に数回ご自身で簡単な目視点検を行いましょう。特に、台風や大雨の後、季節の変わり目などに点検することをおすすめします。また、異常を発見したら、写真を撮影して記録し、専門業者に相談しましょう。

さらに、5年に1度は専門業者による詳細な点検を受けることをおすすめします。

専門業者による点検では、素人では気づかない劣化のサインを発見できます。早期に対応することで、大規模な修繕を避けることができ、結果的に費用を抑えられます。

多くの業者は、施工後の定期点検を無料または低価格で提供しています。防水工事を依頼した業者に、定期点検サービスがあるか確認しましょう。

トップコートの塗り替え時期

防水層を長持ちさせる最も効果的なメンテナンスが、トップコートの塗り替えです。

トップコートは、防水層を紫外線や摩耗から保護する役割を果たしますが、経年劣化により性能が低下します。

一般的には、5年ごとにトップコートを塗り替えることが推奨されています。

| カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| トップコート塗り替えのメリット | 防水層を紫外線から保護し 劣化を遅らせる 防水層の寿命を延ばす 美観を回復する 大規模な防水工事を先延ばしにできる |

| トップコート塗り替えの費用 | 1㎡あたり1,000〜2,000円が相場。 例えば、50㎡のベランダで5万〜10万円で塗り替え可能。 費用対効果が高いメンテナンス。 |

| トップコート塗り替えのタイミング | 色褪せ チョーキング現象(白い粉が手に付く) 艶の消失 表面のざらつき |

定期的にトップコートを塗り替えることで、防水層本体の劣化を防ぎ、防水工事の頻度を減らすことができます。

日常でできる防水のチェックポイント

専門業者による点検だけでなく、日常的に以下のチェックを行うことで、防水層を良好な状態に保つことができます。

| 点検項目 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 排水口・ドレンの詰まり確認 | 排水口の詰まりを定期的に確認。 落ち葉やゴミ、泥が詰まっていないかチェック。 | 台風や強風後は特に注意。 |

| 水たまりの確認 | 雨後、水たまりがないか確認。 長時間残る場合は排水口の詰まりや勾配不足の可能性。 | 定期的に確認し、早期に問題を発見することが大切。 |

| 重量物の配置に注意 | 重い物が防水層に負担をかけ、劣化を早める。 板やゴムマットで重さを分散し、移動時は持ち上げる。 | 長期間同じ場所に物を置かないように。 |

| 鋭利なものに注意 | 防水層は鋭利なもので傷つきやすい。 金属製工具やペットの爪に注意。傷がついた場合は早めに補修を依頼。 | 早期対応が防水層の寿命を延ばします。 |

新東亜工業が手掛けたマンション防水工事の施工事例を紹介

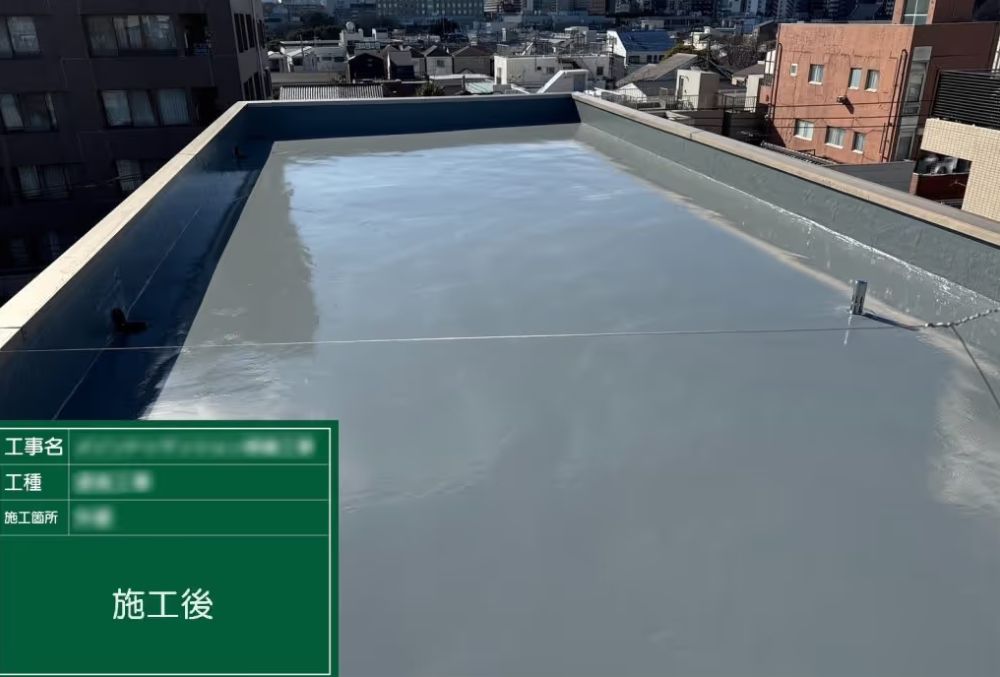

実際の防水工事がどのように進められるのか、文京区マンションの屋上防水工事の事例を通じてご紹介します。

ご相談から現地調査までの流れ

マンションオーナー様から「屋上防水の見積をお願いしたい」とお電話でご相談をいただきました。

受付担当が住所・氏名・連絡先をヒアリングし、営業担当から即日折り返し連絡。翌週には現地調査を実施しました。

現地調査で確認した内容

| 調査項目 | 調査結果 |

|---|---|

| 既存防水層 | ゴムシート防水が劣化 |

| 安全面 | 梯子での昇降で非常に危険 |

| 排水設備 | 既存ドレンに亀裂リスク |

| 提案工法 | ウレタン通気緩衝工法 |

| 付帯工事 | 改修用ドレン・足場設置 |

営業担当は改修用ドレンのサンプルを見せながら、「既存ドレンが割れても蛇腹ホースで雨水を安全に排水できる」仕組みを説明。

また、危険な梯子作業を避けるため足場設置を提案し、お客様にご納得いただきました。見積書は即日メールで送付しました。

施工内容と工事金額

主な工事内容

| 工事項目 | 施工内容 |

|---|---|

| 既存防水層撤去 | ゴムシートを全面撤去 |

| 下地処理 | 清掃・モルタル補修 |

| 防水層施工 | プライマー→自着シート→ウレタン2層塗布 |

| 仕上げ | トップコート(グレー色) |

| 改修用ドレン | 蛇腹ホース挿入で漏水予防 |

| 足場工事 | 安全な作業環境を確保 |

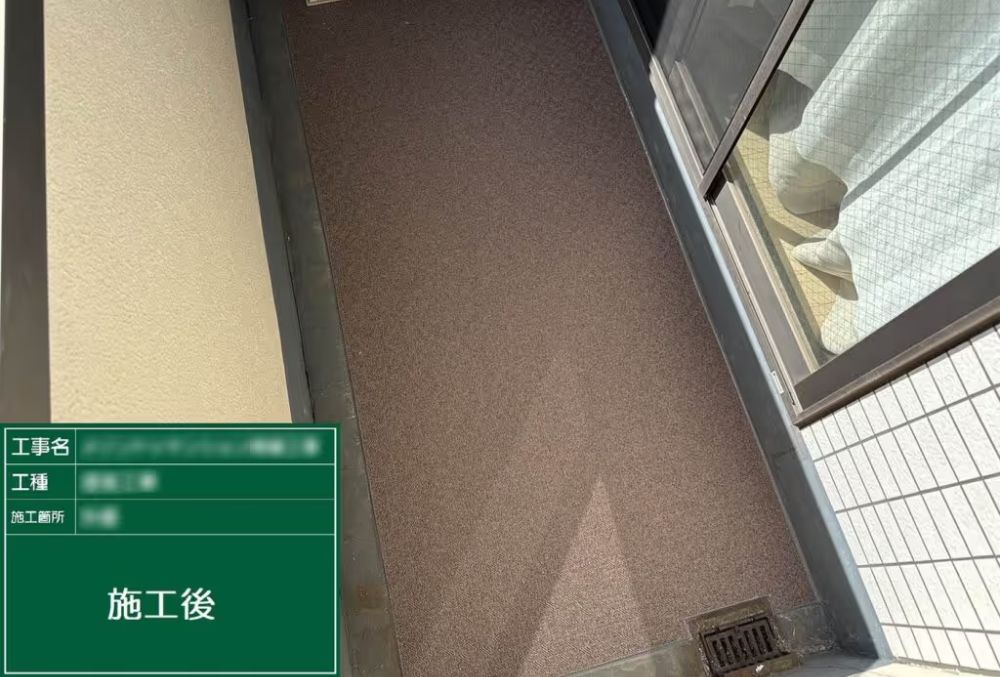

| 追加工事 | 最上階バルコニー長尺シート張替 |

工事金額: 175万円(尺シート20万円含む)

工事期間: 11日間(長尺シート工程3日間含む)

工事中にお客様から「最上階バルコニーの長尺シートも張り替えてほしい」と追加依頼がありました。現場担当は「1箇所だけだと割高になる」ことを正直に説明しましたが、お客様のご要望を優先し柔軟に対応しました。

お客様の声と仕上がり

お客様からいただいた評価

「綺麗にしていただいてありがとうございました」

「職人さんたちにもよろしくお伝えください」

屋上は梯子でしか昇降できないため、お客様自身の確認が困難でした。そこで施工状況を詳細に撮影し、写真付き報告書として提出。お客様は写真で仕上がりを確認され、ご満足いただけました。

仕上がりのポイント

- 高い防水性能: ウレタン通気緩衝工法で確実な防水を実現

- 排水対策: 改修用ドレンで漏水リスクを大幅軽減

- 透明性の高い報告: 写真報告書で施工状況を可視化

- 柔軟な対応: 追加工事にも迅速に対応

迅速な初期対応、的確な提案力、透明性の高い報告体制により、お客様に高くご評価いただき、引き渡し時には保証書と報告書を送付して工事が完了しました。

参照事例:【実録】屋上もバルコニーも一新!文京区マンション防水&長尺工事の記録を完全公開!

防水工事のことなら株式会社新東亜工業にお任せください!

大切な建物の寿命を延ばし、資産価値を守るために、定期的な防水工事は必須です。

新東亜工業は、業界での豊富な経験を持つ専門業者として、マンションやビル、アパートなど、あらゆる建物に最適な防水工事を提供しています。

新東亜工業の強み

- 豊富な施工実績:5,000件以上の実績を誇り、確かな技術とノウハウで対応。

- 安心の品質管理:施工後の保証も充実、万全のアフターサポート。

- 最適な工法提案:建物の状況に応じて、最適な防水工法を提案します。

- 迅速対応:急な雨漏りや劣化にも対応可能、緊急対応にも柔軟に対応します。

防水工事で得られるメリット

防水工事を行うことで、雨水の浸入を防ぎ、建物を長期間守ることができます。

特に屋上やベランダなどの防水層が劣化すると、雨漏りや構造損傷を引き起こし、修繕費用が高額になる可能性があります。

定期的に防水工事を行うことで、建物の寿命を延ばし、長期的なメンテナンス費用の削減が可能です。劣化を防ぐためには、適切なタイミングで工事を実施することが重要です。

緊急の雨漏り対応もお任せ!

急な雨漏りにも迅速に対応します。新東亜工業では、専門技術者が現場にすぐに駆けつけ、雨漏りの原因を特定し、最適な修理方法を提案します。

早期の対応で、建物のダメージを最小限に抑えることができます。雨漏りが発生した際は、まず専門業者に相談し、迅速かつ確実な修理を行うことで、修繕費用を抑えることができます。

長期的な予防もサポートします。

今すぐ無料相談を!

防水工事について不安がある方も、まずは無料相談から始めてみましょう。新東亜工業では、現地調査を無料で行い、正確な見積もりを提供します。

専門家が最適な防水工法を提案し、費用や工事の流れについても丁寧に説明します。無理な営業は行わず、納得いただけるまでご説明いたします。

まずはお気軽にご連絡ください。無料相談で不安を解消し、安心して工事を進めましょう。

防水工事に関するよくある質問(FAQ)

防水工事に関してよく寄せられる質問をまとめました。疑問や不安の解消にお役立てください。

- 防水工事の費用相場はどれくらいですか?

- 防水工事の費用は工法や面積により異なります。一般的な相場は、ウレタン防水5,000〜7,500円/㎡、シート防水4,000〜7,500円/㎡、アスファルト防水5,000〜8,000円/㎡、FRP防水6,000〜8,500円/㎡です。

戸建住宅のベランダ(10㎡)は5万〜8.5万円、マンション屋上(100㎡)は40万〜80万円が目安です。建物の状態や足場の必要性で費用が変動するため、複数の業者から見積もりを取ることが重要です。

- 防水工事の保証期間はどのくらいですか?

- 防水工事の保証期間は5〜10年が一般的で、工法によって異なります。ウレタン防水は5〜10年、シート防水は10年、アスファルト防水は10〜15年、FRP防水は5〜10年です。

保証内容には、剥がれやひび割れ、雨漏りが含まれますが、定期点検を受けていない場合や自然災害による被害は対象外となることがあります。事前に保証書の内容を確認し、適用条件を理解することが大切です。

- マンションとアパートで防水工事に違いはありますか?

- マンションとアパートでは、規模や構造、管理形態に違いがあります。マンションでは耐久性を重視し、アスファルト防水が一般的ですが、アパートではウレタン防水やシート防水がよく使われます。

また、マンションでは管理組合での合意が必要ですが、アパートはオーナーが判断します。費用負担も異なり、マンションは修繕積立金を使用し、アパートはオーナー負担が一般的です。

- ウレタン防水とシート防水にはどんな違いがありますか?

- ウレタン防水は液体状の樹脂を塗布してシームレスな防水層を形成します。複雑な形状に適し、乾燥時間が必要で工期は3〜5日です。シート防水は塩ビやゴム製のシートを貼り付け、広い場所に適しています。

乾燥時間が不要で、工期は2〜4日と短期間です。ウレタン防水は職人の技量に依存し、シート防水は品質が一定です。費用は両者とも4,000〜7,500円/㎡で、施工場所に応じて選択されます。

- 防水工事はDIYでも可能ですか?

- 防水工事は専門的な技術と知識が必要なため、DIYは避けた方が良いです。施工不良により防水性能が低下し、早期劣化や雨漏りの原因となります。

また、DIYで失敗した場合、再施工の費用が余計にかかり、保証も受けられません。簡易的な応急処置として、防水テープやブルーシートでの対応は可能ですが、根本的な解決には専門業者に依頼することが最適です。

- 雨漏りの時はどのような防水工事が行われますか?

- 雨漏りが発生した場合、まずは雨漏り調査を行い、目視や散水、赤外線調査で侵入経路を特定します。その後、通気緩衝工法や機械的固定工法など、下地に水分があっても施工可能な工法を選択します。

雨漏りによる内部損傷があれば、天井や壁の補修、カビ処理も必要です。防水工事後は定期的な点検やトップコートの塗り替えを行い、再発防止に努めることが重要です。

まとめ

防水工事は建物を長持ちさせるために欠かせない重要なメンテナンスです。

適切な時期に、信頼できる業者による施工を行うことで、雨漏りや建物の劣化を防ぎ、快適な住環境を維持できます。

防水工事で押さえるべきポイント

- 防水工事は建物を雨漏りから守る重要な工事

- ウレタン、シート、アスファルト、FRPの4工法から選択

- 費用相場は1㎡あたり4,000円~8,500円程度

- 雨漏りや劣化症状が出たら早めの対応が必要

- 実績豊富で資格を持つ業者を複数社比較して選ぶ

防水工事は建物の寿命を左右する重要な投資です。劣化症状を放置すると修繕費用が高額になるため、定期的な点検と予防的なメンテナンスを心がけましょう。

複数の業者から見積もりを取り、工法の特徴や保証内容をしっかり比較することで、後悔のない防水工事が実現できます。信頼できる専門業者に相談し、大切な建物を長く守っていきましょう。