防水防腐改修工事とは?費用相場・工法・流れを解説【業者選びのポイントも紹介】

2025/09/26

建物の寿命を左右する大きな要因の一つが、雨水の浸入と鉄部や木部の腐食です。屋上や外壁の防水性能が低下すれば雨漏りや内部劣化を引き起こし、鉄骨階段や手すり、木製デッキなどが腐食すれば安全性にも深刻な影響を及ぼします。こうした問題を未然に防ぎ、建物の価値や機能を長期間維持するために行われるのが「防水防腐改修工事」です。防水と防腐の両方を同時に実施することで、工事回数やコストを抑えながら効率的なメンテナンスが可能になります。マンションやオフィスビル、工場や倉庫といったさまざまな建物で必要とされるこの工事は、建物オーナーにとって長期的な資産保全の要とも言える重要な取り組みです。

目次

防水防腐改修工事とは

建物を長期的に維持管理するためには、防水と防腐の両面からの対策が欠かせません。どちらか一方を怠ると、雨漏りや腐食によって建物の耐久性が損なわれ、修繕コストも高額化してしまいます。ここでは、防水工事と防腐工事それぞれの目的、そして同時施工するメリットを解説します。

防水工事の目的と効果

防水工事は、屋上やバルコニー、外壁などから雨水が浸入するのを防ぎ、建物内部を守ることを目的としています。雨水の侵入は構造材の腐食やカビの発生を招き、居住環境の悪化や建物寿命の短縮につながります。ウレタン防水やシート防水、FRP防水などの工法を用いることで、建物全体の耐久性を高め、資産価値を維持する効果が期待できます。

防腐工事の目的と効果

防腐工事は、鉄部や木部が錆や腐食で劣化するのを防ぐために行われます。鉄骨階段や手すり、外部配管などの鉄部は錆が進行すると強度を失い、落下事故などのリスクを伴います。木部も同様に、腐食が進めばシロアリ被害や構造的な損傷を招きかねません。防錆塗装、防腐剤の塗布、亜鉛メッキなどの処理を施すことで、素材の耐用年数を延ばし、建物の安全性を確保できます。

劣化症状の具体例

防水性能が低下すると、天井や壁にシミが浮き出たり、塗装が膨れたり、コンクリート表面に白華現象が現れたりします。鉄部では赤茶色の錆が広がり、塗膜が剥がれて鋼材がむき出しになることもあります。木部では黒ずみや腐朽、触ると柔らかくなるといった症状が出やすく、放置すれば耐久性を著しく低下させます。これらの兆候を早期に把握することが、防水防腐改修工事の適切なタイミングを判断する鍵となります。

防水と防腐を同時に行うメリット

防水工事と防腐工事をまとめて行うことで、工期の短縮とコスト削減が可能になります。例えば大規模修繕の際に一度足場を組めば、防水も防腐も同時に施工できるため、足場費用を二重に負担する必要がなくなります。また、建物全体の劣化を総合的に抑えられるため、維持管理計画の効率化にもつながります。マンションやオフィスビルだけでなく、工場や倉庫、学校や病院といった多様な建物で実施することで、長期的な資産価値を守る合理的な選択となるのです。

対象部位ごとの防水防腐改修

建物の劣化は部位ごとに異なる特徴を持ちます。屋上や外壁では雨水の侵入、鉄部では錆、木部では腐朽といったように症状は多様です。それぞれの部位に適した防水・防腐改修を行うことで、建物の寿命を大きく延ばすことができます。ここでは代表的な部位ごとに解説します。

屋上・バルコニー(防水改修)

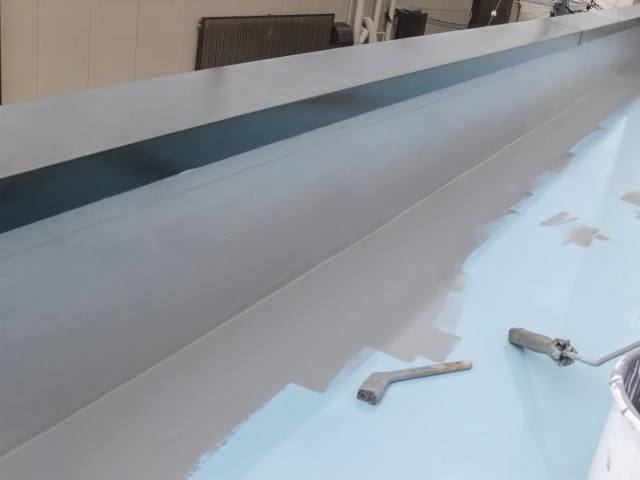

屋上やバルコニーは雨水や紫外線を直接受けるため、防水層の劣化が最も早い部分です。防水層が劣化すると雨漏りが発生し、下階の天井や壁にシミや剥がれが生じます。一般的にウレタン防水やシート防水が用いられ、定期的なトップコートの塗り替えで耐用年数を延ばせます。防水工事を怠ると建物内部に深刻な被害が及ぶため、計画的な改修が必須です。

外壁・タイル・目地(シーリング・防水)

外壁やタイルは、ひび割れや目地の劣化から雨水が侵入するケースが多く見られます。特にシーリング材は紫外線で硬化しやすく、ひび割れや隙間から雨水が浸透します。外壁塗装やシーリングの打ち替え、タイル浮きの補修などを組み合わせることで、防水性能と美観を同時に回復できます。外壁改修は見た目だけでなく、構造体の保護という重要な役割を担っています。

鉄部(手すり・鉄骨階段・配管の防錆処理)

鉄部は錆の進行が早く、放置すると強度低下を引き起こします。マンションの共用階段や手すり、工場の鉄骨フレーム、屋外配管などは常に雨風にさらされるため、防錆塗装や亜鉛メッキ処理が必要です。錆が広がる前にケレン作業(錆落とし)を行い、下塗り・中塗り・上塗りを丁寧に施工することで耐久性を確保できます。鉄部は安全性に直結するため、早めの改修が求められます。

木部(デッキ・庇・構造材の防腐処理)

木部は雨水や湿気を吸収しやすく、腐朽やカビ、シロアリ被害を受けやすい部位です。特に屋外デッキや庇などは紫外線による劣化も進みやすいため、防腐剤や防蟻処理、耐候性塗装で保護する必要があります。腐食が進むと強度が低下し、人が乗るデッキでは事故につながる危険性もあります。定期的な点検と塗り替えが欠かせません。

防水防腐改修工事での主な工法と特徴

防水防腐改修工事では、建物の状態や部位によって工法を選定する必要があります。同じ防水工事でもウレタン系やシート系など種類があり、防腐工事も塗装やメッキなど複数の方法が存在します。それぞれの特徴を理解することで、費用や耐用年数を比較しながら最適な工法を選ぶことができます。

防水工事の代表的な工法

ウレタン防水

液体のウレタン樹脂を塗り重ねることで防水層を形成します。複雑な形状の屋上やバルコニーでも施工しやすく、継ぎ目のない仕上がりが特徴です。耐用年数は10〜12年程度で、定期的なトップコートの塗布で寿命を延ばすことが可能です。

シート防水

塩ビやゴム製のシートを貼り合わせて防水層をつくる工法です。広い屋上に適しており、施工スピードが早いのが利点です。シートの継ぎ目部分に注意が必要ですが、耐用年数は12〜15年と比較的長めです。

FRP防水

ガラス繊維と樹脂を組み合わせて硬化させる工法で、強靭な防水層を形成できます。主にバルコニーや小規模な屋根に使用され、耐摩耗性に優れています。耐用年数は12〜15年で、歩行頻度の高い場所に適しています。

防腐・防錆工事の代表的な工法

防錆塗装

鉄部に錆止め塗料を塗布し、上から仕上げ塗料を重ねる方法です。比較的低コストで実施でき、定期的な塗り替えで耐久性を維持できます。耐用年数は5〜7年程度です。

亜鉛メッキ処理

鉄部を亜鉛でコーティングし、錆の進行を大幅に抑制する方法です。防錆効果が高く、耐用年数も10年以上と長めです。工場や屋外鉄骨構造に適しています。

木部防腐処理

防腐剤や防蟻剤を塗布したり、耐候性塗料で木部を保護する方法です。表面処理だけでなく、必要に応じて薬剤を含浸させる施工も行います。耐用年数は5〜10年程度で、定期的な再処理が推奨されます。

工法ごとの耐用年数と費用目安

| 工法 | 主な対象部位 | 耐用年数の目安 | 費用相場(㎡単価) |

|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 屋上・バルコニー | 10〜12年 | 4,500〜6,500円 |

| シート防水 | 広い屋上 | 12〜15年 | 4,000〜6,000円 |

| FRP防水 | バルコニー・小規模屋根 | 12〜15年 | 5,000〜7,000円 |

| 防錆塗装 | 手すり・鉄骨階段・配管 | 5〜7年 | 2,000〜4,000円 |

| 亜鉛メッキ処理 | 鉄骨・構造材 | 10年以上 | 部材加工費による |

| 木部防腐処理 | デッキ・庇・構造木材 | 5〜10年 | 2,500〜4,500円 |

工法ごとに耐用年数や費用は大きく異なります。建物の使用状況や予算、施工後のメンテナンス計画を踏まえて選定することが大切です。

防水防腐改修工事の流れ

防水防腐改修工事は、建物の状況を的確に診断し、計画を立てたうえで施工を進める必要があります。流れを理解しておくことで、オーナーや管理組合は安心して工事を任せられるだけでなく、見積もり内容の妥当性や施工中の進捗確認もしやすくなります。

調査・診断

まず専門業者による現地調査が行われます。屋上やバルコニーの防水層、外壁や鉄部の錆、木部の腐朽状態などを確認し、劣化の度合いや雨漏りの有無を診断します。必要に応じて赤外線調査や打診調査なども実施し、改修範囲を明確化します。

施工計画・見積もり

調査結果をもとに、工事範囲・工法・使用材料を決定し、見積もりが作成されます。工期の目安や足場設置の有無、居住者や利用者への影響なども計画に盛り込まれます。複数の業者に見積もりを依頼することで、適正価格や施工方法の違いを比較できます。

仮設工事・養生

工事開始にあたっては、まず足場を組み、シートで養生を行います。これにより施工中の安全を確保し、近隣への粉塵や塗料飛散を防ぎます。工場や病院など稼働を止められない建物では、動線確保や騒音対策など特別な配慮が必要です。

下地補修

防水・防腐工事を長持ちさせるためには、下地の補修が欠かせません。コンクリートのひび割れや欠損の補修、鉄部の錆落とし、木部の腐朽部交換などを丁寧に行い、施工後の再劣化を防ぎます。この工程を省くと、どんなに高性能な工法を選んでも効果が十分に発揮されません。

防水・防腐処理の実施

下地が整ったら、いよいよ本格的な施工です。屋上や外壁では防水層の再施工やシーリング打ち替えを行い、鉄部は防錆塗装やメッキ処理、木部は防腐剤塗布や耐候塗装を行います。対象部位ごとに最適な工法を組み合わせ、建物全体の耐久性を高めます。

完了検査と保証

施工完了後は業者による検査が行われ、発注者も立ち会って仕上がりを確認します。防水試験や目視確認を通じて品質をチェックし、保証書が発行されます。保証期間は工法によって異なりますが、防水で5〜10年、防腐で3〜7年程度が一般的です。

このように、防水防腐改修工事は調査から保証まで複数の工程を経て進められます。全体の流れを理解しておけば、発注時や工事中に不安なく対応でき、より適切な施工結果が得られるでしょう。

費用相場と工期の目安

防水防腐改修工事の費用や工期は、建物の種類・規模・劣化状況、そして選択する工法によって大きく変わります。相場を把握しておくことで、見積もり内容の妥当性を判断しやすくなり、予算計画の精度も高まります。ここでは建物種別と規模別に整理します。

マンション・ビルの防水防腐改修費用

分譲マンションやオフィスビルでは、屋上防水・外壁シーリング・鉄部塗装をセットで行うことが多く、全体工事の一環として数百万円〜数千万円に及ぶケースもあります。1㎡あたりの単価目安は以下の通りです。

- 屋上防水(ウレタン・シート):4,500〜6,500円/㎡

- 外壁シーリング打ち替え:800〜1,500円/m

- 鉄部防錆塗装:2,000〜4,000円/㎡

マンションでは共用部分が広いため、足場設置費用も大きな割合を占めます。

工場・倉庫の防水防腐改修費用

工場や倉庫は屋根や鉄骨構造の規模が大きく、工法選定によって費用が変動します。シート防水は広面積に適しており、㎡単価4,000〜6,000円で施工可能です。鉄骨の亜鉛メッキ処理は初期費用が高めですが、長期的にメンテナンス回数を減らせるため、トータルコストを抑えやすい選択です。

規模別工期目安

| 規模 | 防水防腐改修の工期目安 |

|---|---|

| 小規模(〜500㎡) | 約1〜2週間 |

| 中規模(500〜2,000㎡) | 約2〜4週間 |

| 大規模(2,000㎡以上) | 約1〜2か月(内容によってはさらに長期) |

工期は天候や下地補修の量によっても変わります。特に雨天が続くと防水工事の硬化が遅れ、予定より工期が延びることがあるため、余裕を持った計画が必要です。

費用と工期は「工法の選び方」と「建物の規模」で大きく左右されます。見積もりを比較する際は、単価だけでなく工期や保証内容も含めて検討することが重要です。

防水防腐改修工事で失敗しない業者選び

防水防腐改修工事は専門性が高く、業者の技術や管理体制によって仕上がりに大きな差が出ます。長期的な安心を得るためには、信頼できる業者選びが欠かせません。ここでは選定時に確認しておくべきポイントを解説します。

診断力と提案力のある業者を選ぶ

現地調査で劣化状況を的確に診断し、複数の工法や材料を比較提案できる業者は信頼性が高いといえます。劣化の程度を誇張して不要な工事を勧める業者も存在するため、診断内容と提案の根拠を丁寧に説明してくれるかどうかを確認しましょう。

保証内容とアフターサービスの確認

施工後の保証期間や保証範囲は業者ごとに異なります。防水工事では5〜10年、防錆や木部処理では3〜7年程度が一般的ですが、保証内容が不明確だとトラブルの元になります。定期点検やアフターフォローの体制が整っているかも重要な判断材料です。

実績と施工管理体制

マンションや工場など施工対象に応じた豊富な実績を持つ業者は、現場ごとの制約に柔軟に対応できます。また、施工管理者が常駐し、安全管理や品質管理を徹底しているかもチェックポイントです。

防水防腐改修に関するよくある質問(FAQ)

Q1:どのくらいの周期で工事が必要ですか?

防水は10〜15年、防腐は5〜10年程度が目安です。劣化症状が出ていなくても定期点検を受けることが推奨されます。

Q2:防水と防腐は別々に依頼できますか?

可能ですが、足場を組む場合は同時施工のほうがコスト削減につながります。

Q3:一度にまとめて工事した方が良いですか?

建物全体の劣化進行を抑えるため、まとめて施工するのが合理的です。

Q4:保証期間はどのくらいですか?

防水は5〜10年、防腐は3〜7年が一般的です。工法や材料によって変わるため契約前に確認が必要です。

Q5:工場稼働中でも工事は可能ですか?

可能ですが、作業時間や動線を調整しながら行います。事前に業者と打ち合わせが必要です。

Q6:見積もりは無料で依頼できますか?

多くの業者は無料で現地調査と見積もりを行っています。複数業者に依頼して比較検討するのがおすすめです。

防水防腐改修工事についてまとめ

防水防腐改修工事は、建物を長期的に守り資産価値を維持するために欠かせないメンテナンスです。防水では雨漏り防止、防腐では鉄部や木部の強度維持を目的とし、どちらも欠けると建物の寿命に直結します。工法や費用は多様ですが、建物の特性や劣化状況に応じた最適な方法を選ぶことが重要です。また、工事は調査・計画から施工、保証までの流れを踏まえて進められるため、全体像を把握しておくと安心です。業者選びでは診断力や提案力、保証内容、実績を必ず確認し、信頼できるパートナーに依頼することが成功のカギとなります。防水と防腐を同時に行うことで工期短縮とコスト削減も可能となり、建物の長寿命化に大きく寄与します。