外装の小規模修繕とは?メリットや費用相場からDIYでの対応可否までわかりやすく解説

2025/09/25

建物の外観を守る外装修繕は、資産価値や快適な暮らしを維持するために欠かせません。その中でも「外装の小規模修繕」は、劣化が軽度なうちに部分的な補修を行い、費用を抑えながら建物を長持ちさせる有効な手段です。

外壁のひび割れやシーリングの劣化、鉄部のサビなどを放置すると、やがて雨漏りや構造劣化といった大きな問題へ発展します。早期の小規模修繕で対応することで、結果的に大規模な修繕工事を先送りし、長期的なコスト削減にもつながります。

本記事では、外装の小規模修繕に特化して、その定義や具体的な工事内容、費用相場、施工事例、業者選びのポイントまで、詳しく解説します。

目次

外装の小規模修繕とは?

外装の小規模修繕とは、外壁や屋根、雨樋など建物の外回りに限定した軽微な補修工事を指します。具体的には、外壁の小さなひび割れを埋める、雨樋の部分交換を行う、錆びが出ている鉄部を塗り直すなど、比較的狭い範囲や限定的な対象を修繕することが中心です。

大規模修繕のように建物全体を対象とした全面改修を行うのではなく、あくまで劣化が見られる部分を優先的に修繕するのが特徴であり、工期も短く、費用も抑えやすい点が大きなメリットです。また、多くの場合は居住者が生活を続けながら施工が可能で、近隣への影響も最小限に留められます。

小規模修繕の定義と外装修繕の範囲

外装における小規模修繕では、以下のような工事を行うことが多いです。

- 部分的なひび割れ補修やシーリング打ち替え

- 部分塗装

- 雨樋の交換などが中心

これらは数日〜数週間程度で完了する工事が多く、費用も数十万円以内に収まるケースが一般的です。さらに、施工内容によっては部分的に足場を設置せずに高所作業車や簡易的な仮設で対応できる場合もあり、工事の柔軟性が高いのも特徴です。

そのため居住者や利用者への負担が軽減されるだけでなく、管理組合やオーナーにとっても計画を立てやすい工事形式となります。

大規模修繕との違い

大規模修繕は外壁全体や屋上防水などを包括的に行うため、数千万円単位の費用や数カ月の工期が必要となります。

一方で小規模修繕は、劣化部分のみを対象とした応急的かつ予防的な補修です。外装修繕においては「外壁一面の塗装」や「特定部分のタイル補修」などが典型例であり、大規模修繕の前段階として位置付けられることが多いです。

また、小規模修繕を適切なタイミングで実施することによって、建物全体の劣化の進行を遅らせ、結果的に大規模修繕の費用や工期を抑える効果が期待できます。

実録!新東亜工業の施工事例|3階建てビルの大規模修繕工事

雨漏りの発生をきっかけにお問い合わせをいただいた、東京都内にある鉄骨造3階建ての日本語学校。

屋上には芝生や池があるという特殊な構造も含めて、外装・防水・鉄部まで建物全体の修繕を実施しました。

今回は、新東亜工業が実際に手がけたこの修繕工事の流れを、やり取りの一部とともにご紹介します。

ご相談内容

お客様はビルの雨漏りでお悩みでした。

お客様:「昭和46年築のビルを日本語学校として使っているのですが、1階と3階で雨漏りしているので修繕をお願いしたいです」

お客様:「屋上に芝生や池があって、防水も少し複雑で…」

担当者:「現地を拝見してから、最適な防水工法をご提案いたします。図面のご用意もお願いできますか?」

お客様:「はい、用意しておきます」

建物の構造や履歴、使用状況について詳しく共有いただいたことで、早急な現地調査が実現。

調査時には図面を確認しながら、屋上の構造や増築部も含めた幅広い劣化箇所の把握ができました。

工事の概要|工事金額と施工期間

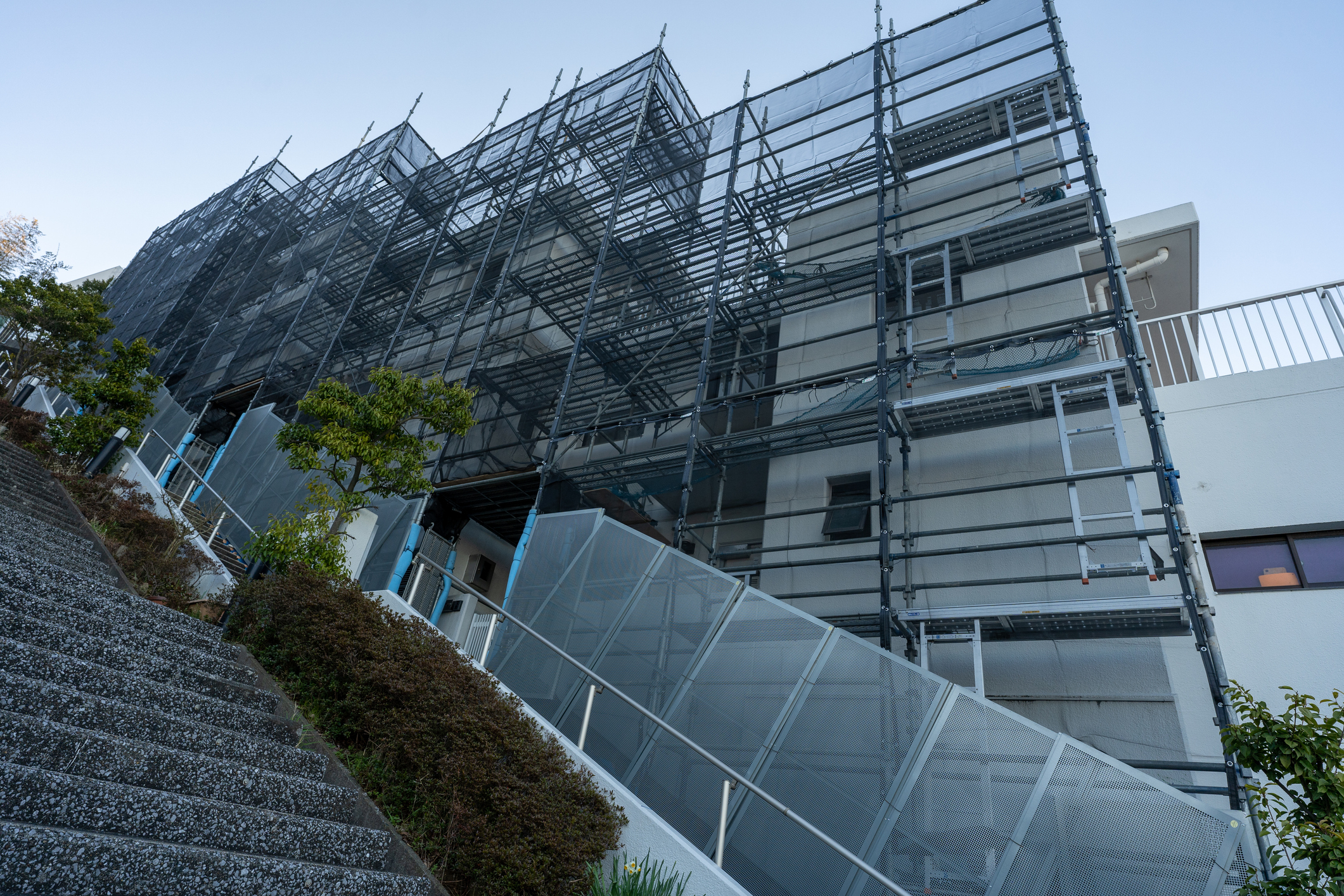

大規模修繕 施工前

大規模修繕 施工後

屋上や外壁、床など広範囲にわたる施工を実施しました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物種別 | 鉄骨造3階建て |

| 築年数 | 築50年以上(昭和46年建築・55年/61年に増築あり) |

| 施工内容 | ・雨漏り修繕・屋上防水(芝生・池のある特殊環境)・外壁塗装・タイル補修・鉄部塗装・シーリング工事・長尺シート貼替(階段含む)・波板撤去(追加対応)・屋根工事・溶接工事 |

工事金額:1,160万円

施工期間:60日間

現地調査で判明した劣化症状

現地調査を行ったことで判明した劣化の症状は、以下のとおりです。

- 1階・3階の天井からの雨漏り

- 芝生の下の防水層の劣化

- 鉄部のサビ・塗膜剥離

- 外壁の浮きタイル、ALC面の劣化

- シャッターや階段の老朽化

お客様:「社長のこだわりで、屋上に芝生や池を設置しているんですよ」

担当者:「これはなかなか見ない造りですね。芝生の下の防水層は、状態を見ながら通気緩衝工法で施工したいと思います」

お客様:「わかりました。池の端で見切って、あとは撤去してもらって大丈夫です」

劣化状況や使用環境に合わせ、防水層は通気緩衝工法+脱気筒設置や密着工法を併用することに。

そのほか、塗装やシーリング工事、階段や屋根の補修など建物全体を対象に提案をまとめました。

施工中のやり取りと配慮

工事中は以下のような対応が行われ、円滑な進行が実現しました。

- 色決めは見本帳を貸し出し、部位別にお客様へ確認依頼

- 自転車置き場・通学導線への影響を最小限に配慮し足場を設置

- 職員室上の波板撤去といった追加要望にも柔軟に対応

- 工事の進捗状況はメールや対面で逐次報告

お客様:「細かいことにも丁寧に対応してくれて、本当にありがたかったです」

担当者:「防水や塗装の仕上がりも丁寧に確認しています。気になるところは遠慮なくおっしゃってくださいね」

引き渡し時のご感想

建物の仕上がりにご満足いただけたことで、別棟のご依頼へとつながる結果となりました。

引き渡しの際は、ドレンの掃除方法や防水層の取り扱いについても説明し、今後の管理に向けたアドバイスも実施しました。

担当者:「本日をもって工事完了となります。完了報告書・保証書・請求書を郵送いたしますね」

お客様:「とてもきれいになって、社長も大変喜んでいました」

お客様:「実は2号館の防水と階段工事もお願いしたくて…またご相談してもよろしいですか?」

担当者:「もちろんです。改めて担当よりご連絡いたします」

今回の修繕工事では、雨漏りという課題を出発点に、建物全体の資産価値を高めるトータル改修が行われました。

特殊な屋上構造・用途に合わせて工事内容を調整、柔軟な現場対応と丁寧な進捗共有により、お客様との信頼関係を築きながら、安全かつ満足度の高い施工を実現できました。

外装の小規模修繕でよく行われる工事内容

外装の小規模修繕といっても、対象となる工事項目は多岐にわたります。ここでは実際によく行われる補修内容について、代表的なものを表で整理して紹介します。

外装の小規模修繕でよく行われる工事内容の例

| 工事項目 | 内容 | 特徴・メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 外壁のひび割れ・欠け補修 | クラックを樹脂モルタルで補修、欠けの充填 | 防水性能回復、美観維持、外壁寿命延長 | クラック幅に応じてUカットやシーリングを併用、早期対応が重要 |

| 外壁タイルの浮き・剥離補修 | ピンニング工法で固定、剥がれ部分を張替え | 落下事故防止、外観統一を保てる | 打診棒で浮きを点検、接着剤の色合わせが必要 |

| シーリングの打ち替え・補修 | 劣化したシーリングを撤去し、新材を充填 | 雨漏り防止、部分補修で対応可能 | 高性能シーリング材を選ぶと長持ち、施工精度が重要 |

| 部分塗装(外壁・鉄部・雨樋) | 劣化部分の塗装、鉄部防錆塗装、雨樋塗装 | 美観維持、防錆・防水効果、延命効果 | 下地処理と色合わせが仕上がりに影響 |

| 屋根の棟板金補修や部分防水 | 浮いた棟板金を交換、防水シート部分張替え | 雨漏り防止、低コストで対応可能 | 強風や台風後に点検、早期修繕で被害拡大を防止 |

外装の小規模修繕は、建物の外回りに発生する軽度の劣化を的確に補修し、見た目と性能の両面を守る重要な取り組みです。部分的な工事でも効果は大きく、早期対応で将来のコスト削減につながります。

外装の小規模修繕におけるメリットと限界

小規模修繕は費用対効果の高い選択肢ですが、万能ではありません。小規模な対応はあくまで応急的・予防的な意味合いが強いです。

建物全体を抜本的に改善するものではないため、メリットと同時に対応できないケースを理解しておくことが重要です。さらに、定期点検と合わせて行うことで本来の効果を最大限に発揮できる点も見逃せません。

早期対応で劣化拡大を防ぐメリット

小規模修繕を早めに行えば、外壁内部や構造体への劣化を防止できます。例えば、ひび割れを放置すると雨水が浸入し、鉄筋腐食や断熱材の劣化につながりますが、補修すれば被害を最小限に抑えられます。

さらに、施工範囲が狭い分だけコストも抑えやすく、短期間で工事を終えられるので居住者への負担も軽減されます。定期的な小規模修繕の積み重ねにより、結果として大規模修繕の周期を延ばすことができ、建物全体の寿命を伸ばす大きな利点につながります。

外装全体に劣化が進んだ場合は大規模修繕が必要

ただし、外壁全体の塗装剥離やタイルの多数浮きなど、建物全体に劣化が進んでいる場合には小規模修繕では対応しきれません。その場合は足場を組んで全面的な大規模修繕が必要になります。

また、外装全体の診断を行うことで、どの段階で小規模修繕ではなく本格的な改修に移行すべきかを判断することが重要です。小規模修繕はあくまで「早期予防」として機能するものだと理解し、限界を超えたら速やかに大規模修繕を検討する姿勢が求められます。

費用相場と見積もりの取り方

外装の小規模修繕を検討する際に最も気になるのが費用です。工事項目や工事規模、使用する材料によって金額は大きく変わります。

ここでは一般的な相場を示し、見積もり時に確認すべきポイントを解説します。

工事項目別の費用目安

外装の小規模修繕の費用は、工事項目ごとに異なります。以下は代表的な補修内容と相場の目安です。

| 工事項目 | 費用相場(目安) | 工期の目安 |

|---|---|---|

| 外壁ひび割れ補修 | 約1〜3万円/箇所 | 半日〜1日 |

| 外壁タイル補修 | 約1〜5万円/枚、規模による | 1〜3日 |

| シーリング打ち替え | 約800〜1,500円/m | 1〜5日(範囲による) |

| 部分塗装(鉄部・雨樋) | 約1〜3万円/箇所 | 1〜2日 |

| 屋根棟板金補修 | 約3〜8万円/箇所 | 1〜3日 |

小規模修繕は部分補修のため、全体改修に比べて数十万円単位で費用を抑えられるのが特徴です。

ただし、劣化が広範囲に及ぶと大規模修繕が必要になるため、早めの対応がコスト削減の鍵となります。

見積もり時に確認すべきポイント

見積もりを依頼する際には、以下の点を必ず確認しましょう。

- 足場費の有無:足場を設置するか否かで費用は大きく変動します。

- 材料のグレード:シーリング材や塗料の耐久性によって単価が異なります。

- 保証の範囲:施工後の保証内容があるかどうかで安心度が変わります。

- 工事範囲の明確化:部分補修なのか、付帯部も含めるのかを明確にしましょう。

費用相場を理解した上で、複数業者から見積もりを取得し、工事範囲や材料、保証内容を比較することが成功のポイントです。

単なる金額比較ではなく、品質や将来の維持管理コストも踏まえて判断することが大切です。

外装の小規模修繕における流れ

外装の小規模修繕を依頼する際には、どのような手順で工事が進むのかを理解しておくことが大切です。流れを把握しておくことで、見積もりや工期の妥当性を判断でき、不安なく工事を任せられます。

ここでは一般的な工事の流れを段階ごとに解説します。

外装劣化診断

外装の小規模修繕の第一歩は、専門業者による劣化診断です。外壁や屋根のひび割れ、タイルの浮き、シーリングの劣化などを目視や打診棒、赤外線調査などを用いて確認します。

この段階で劣化の範囲や深刻度を明確にし、どの部分を小規模修繕で対応できるかを判断します。早期に診断を受ければ補修範囲も限定的となり、費用を抑えることにつながります。また、診断内容を写真や報告書として残すことで、後の比較や検討材料としても有効です。

補修計画と見積もり

診断結果をもとに補修計画を立て、見積もりを作成します。どの工事を行うか、使用する材料は何か、必要な工期はどのくらいかを明確にすることが重要です。

複数の業者に見積もりを依頼することで、費用や施工内容を比較検討できます。特に小規模修繕では「どこまで部分的に補修するか」が費用に大きく影響するため、工事範囲を丁寧に確認しましょう。加えて、使用する材料のグレードや施工後の保証範囲を事前にチェックしておくと安心です。

近隣への説明と調整

外装工事は騒音や振動、資材搬入などで近隣に影響を及ぼす可能性があります。そのため、施工前に近隣住民や入居者へ工事内容や工期、作業時間帯を説明し、理解を得ることが不可欠です。特に集合住宅や商業施設では、工事中の出入り口や動線の確保についても調整が必要です。

トラブルを未然に防ぐために、説明会を開いたり文書を配布したりする対応が有効です。丁寧な事前説明は、工事を円滑に進めるだけでなく、業者や施主への信頼にもつながります。

施工

実際の施工では、外壁のひび割れ補修、タイル固定、シーリング打ち替え、部分塗装、屋根棟板金の補修などが行われます。施工中は養生を徹底し、周囲に粉じんや塗料が飛散しないよう配慮することが大切です。

また、天候の影響を受けやすいため、施工スケジュールに余裕を持たせることが望まれます。小規模修繕であっても施工手順や安全管理を軽視してはならず、適切な下地処理や品質確認を行うことで、補修の耐久性を確保できます。

仕上がり確認と引き渡し

工事完了後には、施主立ち会いのもとで仕上がりを確認します。補修した箇所がきちんと施工されているか、見積もり通りの内容になっているかをチェックすることが大切です。施工写真や報告書を受け取れば、後日の参考資料にもなります。

加えて、保証書の有無や保証期間、アフターメンテナンスの内容を確認しておくと安心です。引き渡しの段階で不明点を解消しておくことが、長期的な満足度につながります。施工後のフォロー体制がしっかりしている業者を選ぶこともポイントです。

外装の小規模修繕における業者選び

外装の小規模修繕を成功させるためには、信頼できる業者を選ぶことが不可欠です。価格の安さだけに惑わされず、さまざなまな視点から総合的に判断することが重要です。

ここでは業者選びの重要な視点をより詳しく解説します。

外装工事に特化した業者を選ぶ重要性

小規模修繕とはいえ、外壁や屋根、タイル補修など専門的な技術や知識を必要とします。リフォーム全般を扱う業者よりも、外装修繕に特化した専門業者を選ぶことで、施工精度や耐久性に明確な違いが出ます。

施工事例を積極的に公開しているか、国家資格や建設業許可を保持しているかといった点を確認することも安心材料になります。また、同じ規模の建物での実績があるかどうかもチェックポイントです。

保証・アフターメンテナンスの有無

工事完了後に不具合が見つかった場合に、無償で対応してくれる保証制度があるかどうかは非常に重要です。小規模修繕であっても、1年〜5年程度の保証を設けている業者は信頼度が高いといえます。

さらに、施工後の定期点検やメンテナンスプランを提案してくれる業者なら、長期的に安心して任せられます。保証内容が曖昧な業者は避け、契約前に書面で明確化してもらいましょう。

複数社見積もり比較のポイント

見積もりは必ず複数社から取得し、価格の安さだけでなく施工範囲の明確さや使用する材料のグレード、保証の有無、工事管理体制などを比較検討する必要があります。特に小規模修繕は工事範囲が限定的なため、どの部分まで対応するのかを正確に記載してもらうことが重要です。

見積書の記載が詳細で、追加費用の有無や支払い条件が明確な業者は信頼できる可能性が高いといえます。また、見積もり段階での対応の丁寧さも業者選びの大きな判断材料になります。

DIYでできる外装の小規模修繕と業者依頼すべき工事

外装の小規模修繕の中には、DIYで対応できる軽微な補修も存在します。しかし、安全性や仕上がり、耐久性を考えると、業者に任せるべき工事も少なくありません。

ここでは両者の違いを詳しく解説し、判断の目安を提供します。

DIYと業者依頼の違い(比較表)

| 区分 | DIYで対応できる軽微な補修 | 業者に任せるべき外装工事 |

|---|---|---|

| 代表例 | 外壁の小さなクラック埋め、雨樋の簡単な修理、コーキング材による隙間埋め | 外壁全体のシーリング補修、屋根棟板金の交換、防水処理、タイル浮きのピンニング工法 |

| メリット | 費用が安い、休日に短時間で対応可能 | 専門技術と工具による高精度施工、施工保証あり、潜在的な不具合も診断可能 |

| デメリット | 仕上がりや美観に差が出る、耐久性が低い、高所作業は転落リスク | DIYに比べて費用が高い、工期調整や近隣対応が必要 |

| 適切な位置づけ | 応急処置・一時的な補強 | 長期的な耐久性確保、安心できる品質管理 |

DIYは費用を抑えられる反面、耐久性や安全性に課題があり、応急処置としての活用が現実的です。

一方で業者依頼はコストはかかるものの、確実な品質と保証を得られ、長期的に建物を守る最適な選択肢となります。

外装の小規模修繕に関するよくある質問

外装の小規模修繕については、費用や工期、工事内容など多くの疑問が寄せられます。

ここでは特に多い質問をまとめ、依頼前に知っておきたいポイントを解説します。

Q1. 外装の小規模修繕の費用はどのくらいかかりますか?

外壁のひび割れ補修や部分塗装は数万円程度が目安で、タイル補修や屋根板金工事は数万円〜十数万円となるケースが一般的です。使用する材料の種類や施工範囲、足場設置の有無によって費用は変動します。

例えば高耐久塗料や高性能シーリング材を選べば初期費用は上がりますが、長期的にはメンテナンスサイクルを延ばせるため結果的にコスト削減につながります。複数社からの見積もり取得が不可欠です。

Q2. 工期はどのくらいかかりますか?

小規模修繕は工事内容によって異なりますが、外壁のひび割れ補修など軽微なものなら半日〜1日で完了します。タイル補修や屋根の棟板金補修など規模がやや大きい場合でも、一般的には3〜5日程度で終わります。

足場を組む必要があるかどうか、天候条件による延期の可能性なども工期に影響します。多くの場合、1週間以内に収まることが一般的です。

Q3. 小規模修繕で対応できる範囲はどこまでですか?

外壁のひび割れや欠けの補修、シーリング部分打ち替え、鉄部や雨樋の部分塗装、屋根の一部補修などが対象です。これらは建物全体ではなく局所的な劣化に対応するもので、早期に行えば効果的です。

ただし劣化が広範囲に及んでいる場合には小規模修繕では限界があり、大規模修繕が必要になります。診断の結果を踏まえて判断することが大切です。

Q4. DIYで行うのと業者依頼では何が違いますか?

DIYは費用を抑えられる一方で、施工精度や耐久性に限界があります。市販の補修材で対応できるのはあくまで応急的な処置にとどまり、美観や長期耐久性を確保するのは難しいです。

業者依頼では専門技術と保証が得られるため、仕上がりの品質や安全性の面でも安心です。長期的に見れば業者依頼の方がコストパフォーマンスに優れます。

Q5. 保証は小規模修繕でもつきますか?

信頼できる業者であれば、小規模修繕でも保証を設けている場合があります。保証期間は1〜5年程度が一般的で、施工内容や材料によって異なります。

保証があることで不具合発生時にも安心でき、業者選びの重要な判断基準となります。契約前に必ず保証の有無と範囲を確認しましょう。

Q6. 外装の小規模修繕依頼はどのタイミングですべきですか?

外壁にひび割れやタイル浮き、シーリングの劣化などの初期症状を確認した段階で早めに依頼するのが理想です。

雨漏りや外壁の大規模な剥離など深刻な状態に進行する前に対応すれば、補修範囲を限定でき費用も抑えられます。定期点検を行い、軽度の劣化を発見した時点で依頼するのが最も効果的です。

外装の小規模修繕で建物寿命を伸ばす|まとめ

外装の小規模修繕は、軽微な劣化を早期に補修することで建物の寿命を延ばし、将来の大規模修繕費用を抑える効果的な方法です。特に外壁のひび割れやタイルの浮き、シーリングの劣化といった初期症状に素早く対応すれば、雨漏りや構造劣化を未然に防ぐことができ、長期的に見ても安心につながります。

信頼できる業者を選び、適切な範囲を見極めて計画的に施工を行えば、資産価値を守りながら快適な住環境を維持できます。また、施工後の保証やアフターフォローを受けられる体制を整えることも、安心感を高める重要な要素です。

DIYはあくまで応急的な手段にとどめ、確実な品質と耐久性を求めるなら専門業者へ依頼するのが賢明であり、長期的にはコスト削減とトラブル防止につながります。