【実例紹介】2階廊下の防水工事とは?費用・工法・注意点を解説

2025/09/24

アパートやマンション・戸建ての2階廊下は、雨風や紫外線に常にさらされる過酷な環境にあります。

適切な防水処理が施されていても、時間の経過とともに必ず劣化が進行し、放置すれば雨漏りや構造体の損傷につながる可能性があります。

特に2階廊下は住民の生活動線として毎日使用される重要な共用部分であり、防水性能の低下は入居者の安全性や快適性に直接影響を与えます。

さらに、雨漏りが発生すれば入居者からのクレームや退去につながるリスクもあり、建物経営における重要な課題となります。

この記事では、2階廊下特有の防水工事について、工法の種類から費用相場、工事の流れ、そして失敗しない業者選びまで、オーナー様が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

適切な防水工事により建物の資産価値を維持し、入居者満足度の向上にもつなげていきましょう。

目次

2階廊下で防水工事が必要になる理由

2階廊下の防水工事は、建物の構造的特性と使用環境の厳しさから避けて通れないメンテナンス項目です。

なぜ定期的な防水工事が必要なのか、その根本的な理由を理解することで、適切な維持管理計画を立てることができます。

2階廊下の構造と防水の役割

2階廊下は建物の外部に突出した構造となっており、屋根のような保護がない状態で自然環境にさらされています。

コンクリート製の床面は、雨水の浸入を防ぐために防水層が設けられていますが、この防水層が建物全体を守る最前線として機能しているのです。

防水層の主な役割は、雨水の浸入防止、コンクリートの中性化防止、鉄筋の腐食防止、そして建物内部の湿度調整です。

これらの機能が適切に働くことで、建物の構造的安全性と居住環境の質が保たれています。

しかし、防水層は永続的なものではなく、紫外線による劣化、温度変化による伸縮、歩行による摩耗などにより徐々に性能が低下していきます。

この劣化プロセスを理解し、適切なタイミングでメンテナンスを行うことが重要です。

劣化症状(ひび割れ・雨漏り・塗膜の剥離など)

2階廊下の防水層劣化は、様々な症状として現れます。

これらの症状を早期に発見し、適切に対処することで大きな損害を未然に防ぐことができます。

最も一般的な劣化症状の一つがひび割れです。

コンクリートの乾燥収縮や温度変化による伸縮により、防水層に微細なクラックが発生します。

初期段階では髪の毛程度の細いひび割れですが、放置すると拡大し、雨水の浸入経路となってしまいます。

塗膜の剥離も頻繁に見られる症状です。

防水塗装の接着力が低下することで、表面がめくれ上がったり、粉状になって剥がれ落ちたりします。

この状態では防水性能が著しく低下しており、早急な対処が必要です。

膨れやふくらみは、防水層の下に水分が侵入したことを示す重要なサインです。

見た目には小さな膨らみでも、内部では広範囲にわたって防水層が剥離している可能性があり、放置すれば雨漏りに直結します。

水たまりの発生や排水不良も見逃せない症状です。

適切な勾配が確保されていない場合や、防水層の変形により水が滞留し、常時湿潤状態となることで劣化が加速します。

放置するとどうなる?(入居者クレーム・建物寿命への影響)

防水工事を先延ばしにした場合の影響は、時間の経過とともに深刻化していきます。

最初に現れるのは入居者からのクレームです。

雨漏りによる室内への水の侵入は、入居者の生活に直接的な被害をもたらし、家具や電化製品の損傷、カビの発生による健康被害などが発生する可能性があります。

入居者満足度の低下は退去率の増加につながり、空室期間の長期化や賃料の減額要求など、収益性の悪化を招きます。

さらに、雨漏りによる損害賠償請求のリスクも考慮しなければなりません。

建物構造への影響も深刻です。

コンクリート内部への水分浸入により、鉄筋の腐食が進行し、コンクリートの強度低下や剥落が発生します。

これらの現象は建物の耐震性にも影響を与え、大規模な修繕が必要となる場合があります。

長期的には建物の寿命短縮につながり、資産価値の大幅な減少は避けられません。

定期的な防水工事費用と比較すると、放置による損失は何倍にも膨らむことになります。

2階廊下の防水工事の種類と特徴

2階廊下の防水工事には複数の工法があり、それぞれ異なる特性とメリット・デメリットを持っています。

廊下の構造や使用状況、予算などを総合的に考慮して最適な工法を選択することが重要です。

| 工法 | メリット | デメリット | 適用例・注意点 |

|---|---|---|---|

| ウレタン防水 (密着工法) | ・施工が比較的容易 ・コストが抑えやすい ・部分補修も可能 | ・下地の動きに弱い ・ひび割れに注意 | ・シンプルな廊下 ・低コスト重視のケース |

| ウレタン防水 (通気緩衝工法) | ・膨れの発生を防ぐ ・長期的に安定した性能 ・補修が容易 | ・初期費用が高め ・工期もやや長い | ・下地にひび割れや湿気がある廊下 ・長寿命を重視する場合 |

| シート防水 (塩ビシート) | ・耐候性・耐久性に優れる ・デザイン性も高い | ・接合部の施工精度に依存 ・下地形状が複雑だと施工困難 | ・紫外線や気温変化の大きい環境 ・美観重視の廊下 |

| シート防水 (ゴムシート) | ・高い伸縮性で動きに追従 ・ひび割れしにくい | ・紫外線に弱い ・保護塗装が必要 | ・動きが大きい建物の廊下 ・要定期メンテナンス |

| FRP防水 | ・高強度・高耐摩耗性 ・歩行・重量物に強い ・清掃性も良好 | ・施工環境に制約あり ・熟練技術が必要 | ・人通りが多い共用廊下 ・耐摩耗性重視の場所 |

| アスファルト防水 (熱工法) | ・強力な接着力 ・高い耐久性 | ・高温作業で安全対策必須 ・臭気や住環境への影響あり | ・耐久性重視の大規模建物 |

| アスファルト防水 (常温工法) | ・施工安全性が高い ・臭気が少ない | ・重量があるため構造検討が必要 ・歩行部には保護層が必要 | ・居住中の施工に適する ・安全性を重視する場合 |

ウレタン防水(密着工法・通気緩衝工法)

ウレタン防水は液状のウレタン樹脂を塗布して防水層を形成する工法で、2階廊下の防水工事で最も広く採用されています。

継ぎ目のない一体的な防水層を形成できるため、複雑な形状の廊下にも対応可能です。

密着工法は、下地に直接ウレタンを塗布する最もシンプルな方法です。

施工が比較的簡単で費用も抑えられますが、下地の動きに追従する柔軟性がやや劣るため、ひび割れが発生しやすい下地には注意が必要です。

通気緩衝工法は、下地との間に通気層を設けることで、下地からの水蒸気圧を逃がす仕組みを持っています。

これにより膨れの発生を防ぎ、長期的な防水性能を維持できます。初期費用は高くなりますが、耐久性に優れているため、長期的にはコストパフォーマンスが良好です。

ウレタン防水の最大の利点は、補修や部分的な改修が容易であることです。劣化部分のみを部分的に補修することも可能で、メンテナンス性に優れています。

シート防水(塩ビ・ゴムシート)

シート防水は、合成樹脂製や合成ゴム製のシートを下地に貼り付けて防水層を形成する工法です。

工場で製造された均質なシートを使用するため、品質が安定しており、施工品質のばらつきが少ないのが特徴です。

塩ビシート防水は、塩化ビニル樹脂製のシートを使用する工法で、耐久性と耐候性に優れています。

紫外線や温度変化に強く、長期間にわたって防水性能を維持できます。また、様々な色や模様のシートが用意されており、美観性も考慮した選択が可能です。

ゴムシート防水は、合成ゴム製のシートを使用し、優れた伸縮性を持っています。

建物の動きに追従しやすく、ひび割れが発生しにくいのが利点です。ただし、紫外線に対してはやや弱いため、保護塗装が必要な場合があります。

シート防水の接合部分は溶着や接着剤による処理が必要で、この部分の施工品質が防水性能を左右します。経験豊富な施工業者による丁寧な作業が重要です。

FRP防水(耐摩耗性に優れる工法)

FRP防水は、ガラス繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)を使用した防水工法で、強度と耐久性に優れているのが特徴です。2階廊下のように歩行頻度が高い場所に適しています。

不飽和ポリエステル樹脂にガラス繊維を組み合わせることで、軽量でありながら高い強度を持つ防水層を形成します。

硬化後は継ぎ目のない一体的な層となり、優れた防水性能を発揮します。

FRP防水の最大の利点は耐摩耗性です。歩行による摩耗に強く、重量物の移動にも耐えることができます。

また、化学的安定性も高く、清掃用の洗剤などにも影響を受けにくいため、メンテナンスが容易です。

施工においては、気温や湿度の影響を受けやすく、適切な環境条件での作業が必要です。また、硬化が早いため、熟練した技術者による迅速で正確な施工が求められます。

アスファルト防水(耐久性重視)

アスファルト防水は、改質アスファルトやアスファルトシートを使用した伝統的な防水工法で、優れた耐久性を持っています。

長期間にわたって安定した防水性能を発揮するため、耐久性を重視する場合に選択されます。

熱工法では、溶融したアスファルトを使用してシートを貼り付けるため、強固な接着が得られます。

ただし、高温作業となるため、安全管理が重要で、居住者への影響も考慮する必要があります。

常温工法では、常温で施工可能な改質アスファルトを使用し、安全性と作業性を向上させています。臭気も少なく、居住者への影響を最小限に抑えることができます。

アスファルト防水は重量があるため、建物の構造的な検討が必要な場合があります。

また、表面温度が高くなりやすいため、歩行する部分には保護層や断熱層の設置を検討する必要があります。

工法別の向き・不向き(廊下の材質・利用状況に応じた選択)

各防水工法には適用条件があり、廊下の構造や使用状況に応じて最適な選択を行う必要があります。

以下に主な判断基準を示します。

| 工法 | 適用条件 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 複雑な形状・部分補修重視 | 施工性・補修性良好 | 紫外線劣化 |

| シート防水 | 品質安定性重視・広い面積 | 均質な品質・長期耐久性 | 複雑形状不向き |

| FRP防水 | 歩行頻度高・耐摩耗性重視 | 高強度・耐摩耗性 | 施工条件厳格 |

| アスファルト防水 | 超長期耐久性重視 | 最高の耐久性 | 重量・施工制約 |

廊下の利用頻度が高い場合はFRP防水、複雑な形状や部分補修を重視する場合はウレタン防水、品質の安定性と長期耐久性を求める場合はシート防水、最高レベルの耐久性が必要な場合はアスファルト防水を選択するのが一般的です。

2階廊下防水工事の費用相場

防水工事の費用は工法や施工面積、劣化状況などによって大きく変動します。

適切な予算計画を立てるために、各要因がどのように費用に影響するかを理解することが重要です。

㎡単価の目安(4,000〜10,000円/㎡)

| 工法 | 相場(㎡単価) | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| ウレタン防水 (密着工法) | 4,000〜6,000円/㎡ | 低コスト・シンプル施工だが、下地の動きに弱い |

| ウレタン防水 (通気緩衝工法) | 6,000〜8,000円/㎡ | 膨れ防止に優れ、長期耐久性が高いが初期費用はやや高め |

| シート防水 (塩ビシート) | 5,000〜7,000円/㎡ | 耐候性・耐久性に優れ、美観性にも対応 |

| シート防水 (ゴムシート) | 4,500〜6,500円/㎡ | 高い伸縮性で動きに追従、紫外線対策が必要 |

| FRP防水 | 7,000〜9,000円/㎡ | 耐摩耗性が高く、歩行頻度の多い廊下に最適 |

| アスファルト防水 (常温工法) | 6,000〜8,000円/㎡ | 臭気や安全性に配慮、施工環境に適する |

| アスファルト防水 (熱工法) | 8,000〜10,000円/㎡ | 強固で耐久性抜群だが、高温作業で安全対策が必要 |

2階廊下の防水工事費用は、工法によって大きく異なります。

最も経済的なウレタン防水密着工法では4,000円/㎡程度から施工可能ですが、高品質なアスファルト防水では10,000円/㎡を超える場合もあります。

ウレタン防水の場合、密着工法で4,000〜6,000円/㎡、通気緩衝工法で6,000〜8,000円/㎡が一般的な相場です。

この価格には下地調整や清掃、プライマー塗布、ウレタン塗布、トップコート塗布までの基本工程が含まれています。

シート防水では、塩ビシートで5,000〜7,000円/㎡、ゴムシートで4,500〜6,500円/㎡程度が相場となります。シートの品質や厚み、接着方法によって価格が変動します。

FRP防水は7,000〜9,000円/㎡程度と高めの設定ですが、その分耐久性と耐摩耗性に優れています。

アスファルト防水は工法により幅があり、常温工法で6,000〜8,000円/㎡、熱工法で8,000〜10,000円/㎡程度です。

延床面積や廊下の広さによる違い

施工面積が大きくなるほど、㎡単価は下がる傾向にあります。

これは材料の大量調達によるコストダウンや、施工効率の向上による影響です。

小規模な廊下では割高になりがちですが、まとまった面積での施工では単価を抑えることができます。

50㎡未満の小規模な廊下では、基本料金や設備費の影響で㎡単価が20%程度高くなることがあります。逆に200㎡を超える大規模な廊下では、㎡単価を10〜15%程度削減できる場合があります。

廊下の形状も費用に影響します。シンプルな長方形の廊下と比較して、複雑な形状や突起物が多い廊下では、施工手間が増加し、費用も割高になります。

階段部分や手すり周りなどの細部処理が多い場合は、追加費用が発生することもあります。

費用を左右する要因(劣化度合い・下地補修の有無・工法の選択)

既存防水層の劣化状況は、工事費用に大きく影響します。

軽微な劣化であれば、既存層の上に重ね塗りすることで費用を抑えることができますが、重度の劣化では既存層の完全撤去が必要となり、費用が大幅に増加します。

下地補修の範囲と内容も重要な費用要因です。

ひび割れ補修では1mあたり500〜1,000円程度の追加費用ですが、部分的なコンクリート打ち直しが必要な場合は㎡あたり3,000〜5,000円の追加費用が発生します。

排水設備の改修や勾配修正が必要な場合は、さらに費用が増加します。

排水ドレンの交換で1箇所あたり20,000〜50,000円、勾配修正では㎡あたり2,000〜4,000円程度の追加費用を見込む必要があります。

立地条件や作業環境も費用に影響します。資材の搬入が困難な場所や、作業スペースが限られている場合は、作業効率が低下し、費用が増加する傾向にあります。

費用シミュレーション事例(小規模アパート・中規模マンション)

具体的な費用シミュレーションにより、実際の工事費用をイメージしやすくなります。

以下に代表的な事例を示します。

小規模アパート(2階建て8戸、廊下面積60㎡)の場合

- ウレタン防水密着工法:60㎡ × 5,000円 = 300,000円

- 下地補修(軽微):30,000円

- 諸経費・管理費:50,000円

- 合計:380,000円

中規模マンション(3階建て24戸、廊下面積180㎡)の場合

- 塩ビシート防水:180㎡ × 6,000円 = 1,080,000円

- 下地補修(中程度):120,000円

- 排水設備改修:100,000円

- 諸経費・管理費:150,000円

- 合計:1,450,000円

これらの費用は一般的な相場であり、実際の費用は現場の状況や業者により変動します。

複数の業者から見積もりを取得し、内容を比較検討することが重要です。

2階廊下防水工事の流れと施工期間

防水工事は計画的に進められ、各段階で品質管理が行われます。

工事の流れを理解することで、工期や居住者への影響を適切に把握し、円滑な工事進行をサポートできます。

1.現地調査と劣化診断

防水工事の第一段階は、現地調査による劣化状況の詳細な把握です。

専門技術者が廊下全体を目視で確認し、ひび割れや膨れ、剥離などの劣化症状を記録します。この調査により、最適な工法の選定と正確な費用算出が可能になります。

調査では、既存防水層の種類や施工年数、劣化の進行状況を詳細に確認します。

打診棒を使用した打診調査により、目視では確認できない内部の剥離状況も調べます。また、勾配や排水状況、ドレンの機能なども併せて確認します。

劣化診断の結果に基づき、補修範囲や工法を決定します。

軽微な劣化であれば部分補修で対応可能ですが、広範囲の劣化では全面改修が必要となります。この判断が工事費用と品質に大きく影響するため、信頼できる業者による正確な診断が重要です。

調査結果は写真付きの報告書として提供され、工事提案書と併せて検討材料となります。

この段階で不明な点があれば、遠慮なく質問し、納得のいく説明を受けることが大切です。

2.下地補修と防水層の施工

調査結果に基づき、下地補修から開始されます。

既存防水層の撤去が必要な場合は、慎重に除去作業を行い、下地コンクリートの状態を確認します。

ひび割れがある場合は、専用のシーリング材で補修し、不陸がある場合は調整モルタルで平滑に仕上げます。

下地処理が完了したら、プライマー(下塗り材)を塗布します。

これにより防水材と下地の接着性が向上し、長期的な防水性能が確保されます。プライマーの乾燥を十分に確認してから、選定された工法により防水層を施工します。

ウレタン防水の場合は、規定の厚みになるよう複数回に分けて塗布します。各層の乾燥時間を適切に確保し、気泡や塗りムラがないよう注意深く作業を進めます。

シート防水では、シートの重ね幅や接合部の処理に特に注意が払われます。

施工中は品質管理のため、膜厚測定や接着力試験などが実施されます。規定値を満たさない部分は手直しされ、品質が確保されてから次の工程に進みます。

3.仕上げと養生・仕上げ材の塗布

防水層の施工が完了したら、保護層や仕上げ材の施工を行います。

歩行部分には耐摩耗性を高めるためのトップコートや滑り止め加工が施されます。これにより防水層を物理的損傷から保護し、安全な歩行面を確保します。

仕上げ材の選択は、美観性と機能性の両方を考慮して行われます。

色彩やテクスチャーは建物全体との調和を図り、居住者の満足度向上にも配慮します。また、清掃のしやすさやメンテナンス性も重要な選択要因となります。

養生期間中は、施工部分への立ち入りを制限し、防水層の十分な硬化を待ちます。

この期間は工法により異なりますが、通常24〜72時間程度です。気温や湿度により養生時間が変動するため、天候条件を考慮した工程管理が重要です。

最終検査では、施工品質の確認と性能試験が実施されます。散水試験により防水性能を確認し、問題がないことを確認してから工事完了となります。

工期の目安(数日〜1週間程度)

2階廊下の防水工事期間は、施工面積や工法、劣化状況により変動しますが、一般的には3日から1週間程度で完了します。

小規模な廊下であれば2〜3日、大規模で複雑な場合は1〜2週間を要することもあります。

工程別の所要時間の目安は以下のとおりです。

- 現地調査・準備:0.5日

- 既存層撤去・下地補修:1〜2日

- 防水層施工:1〜2日

- 仕上げ・養生:1〜2日

- 最終検査・清掃:0.5日

天候による影響も考慮する必要があります。

雨天では施工できない工程があるため、天候不順の季節では余裕を持った工程計画が必要です。また、乾燥時間も気温や湿度により変動するため、季節要因も工期に影響します。

居住者への影響を最小限に抑えるため、工事時間は平日の日中に限定されることが多く、これも工期延長の要因となります。

夜間や休日の作業が必要な場合は、事前に十分な説明と合意形成が重要です。

2階廊下防水工事の注意点

防水工事を成功させるためには、技術的な側面だけでなく、居住者への配慮や安全対策など、様々な注意点があります。

これらの点を事前に検討し、適切な対策を講じることで、トラブルのない円滑な工事進行が可能になります。

居住者への影響(通行制限・騒音・臭気)

防水工事期間中は、居住者の日常生活に一定の影響が生じます。

最も大きな影響は通行制限で、工事区域への立ち入りが制限されるため、代替通路の確保や時間的制約が発生します。

通行制限の対策として、工事を区画に分割し、常に一部の通路を確保する段階施工が有効です。

ただし、この方法では工期が延長されるため、居住者の利便性と工期のバランスを考慮した計画が必要です。

騒音については、撤去作業や機械の使用により避けられない面があります。

作業時間を平日の日中に限定し、早朝や夕方以降の作業は避けるのが一般的です。特に静音性が求められる場合は、低騒音機械の使用や手作業の比重を高めることも検討されます。

臭気の問題は使用する材料により大きく異なります。

ウレタン防水やFRP防水では有機溶剤系の臭気が発生する場合があり、換気に配慮した施工が必要です。

水性材料の使用により臭気を軽減することも可能ですが、性能や費用とのバランスを考慮する必要があります。

雨天や季節による工事スケジュールの調整

防水工事は天候の影響を強く受ける工事です。

雨天時には施工できない工程が多く、工期の遅延リスクを常に抱えています。特に梅雨時期や台風シーズンでは、大幅な工期延長も覚悟する必要があります。

最適な施工時期は、比較的天候が安定している春季(4〜5月)や秋季(9〜11月)です。この時期は降雨日数が少なく、気温も安定しているため、品質の高い施工が期待できます。

冬季の施工では、低温による材料の硬化不良や作業効率の低下が懸念されます。

特に5℃以下では多くの防水材料が正常に硬化しないため、施工を避けるか特別な対策が必要です。

夏季の高温時には、材料の硬化が早すぎて作業性が悪化したり、施工品質に影響を与える可能性があります。早朝や夕方の比較的涼しい時間帯での作業や、遮熱対策が有効です。

安全対策(転倒防止・滑り止め加工の必要性)

2階廊下は転落リスクが高い場所であり、工事期間中の安全対策は最優先事項です。

工事区域への立ち入り防止はもちろん、居住者や作業員の安全確保のため、多重の安全対策が必要です。

仮設通路を設置する場合は、十分な強度と安定性を確保し、手すりや照明も適切に設置する必要があります。

また、滑りやすい材料や工具の管理にも注意が必要で、通行の妨げにならないよう整理整頓を徹底します。

完成後の滑り止め対策も重要な検討事項です。

防水層は雨天時に滑りやすくなる場合があるため、適切な表面処理により安全性を確保する必要があります。

滑り止め塗料の塗布や、表面テクスチャーの付与などの対策があります。

夜間の安全性も考慮し、適切な照明の確保や反射材の設置なども検討されます。

工事完了後は、安全性と快適性を両立した廊下環境の実現が求められます。

失敗しない業者選びのポイント

防水工事の成功は、優秀な施工業者の選定にかかっています。

技術力、経験、信頼性など、様々な観点から業者を評価し、最適なパートナーを選択することが重要です。

アパート・マンション廊下防水の施工実績

業者選定で最も重要な要素の一つが、類似物件での施工実績です。

アパートやマンションの廊下防水は、一般住宅の防水工事とは異なる特殊性があり、豊富な経験を持つ業者を選択することが成功の鍵となります。

施工実績を確認する際は、件数だけでなく、物件の規模や構造、工法の多様性も重要です。

様々な条件での施工経験がある業者ほど、現場の特性に応じた最適な提案ができる可能性が高くなります。

過去の施工例を実際に見学できる場合は、積極的に活用しましょう。

完成直後だけでなく、数年経過した物件の状況を確認することで、業者の技術力と材料選択の適切さを判断できます。

業界団体への加盟状況や技術者の資格保有状況も参考になります。

建築防水技能士や防水施工技能士などの国家資格を持つ技術者が在籍している業者は、一定の技術水準が期待できます。

保証期間やアフターサービス

防水工事は完成後の保証とアフターサービスが極めて重要です。

工事内容に応じた適切な保証期間の設定と、迅速な対応体制の確立が、長期的な安心につながります。

一般的な保証期間は工法により異なりますが、ウレタン防水で5〜7年、シート防水で7〜10年程度が標準的です。

ただし、保証期間の長さだけでなく、保証内容の詳細も重要です。どのような症状が保証対象となるか、対応方法はどうか、費用負担の取り決めなどを明確にしておく必要があります。

定期点検サービスを提供している業者も多く、早期の不具合発見と対処により、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

点検の頻度や内容、費用についても事前に確認しておきましょう。

緊急時の対応体制も重要な評価要素です。雨漏りなどの緊急事態に24時間体制で対応できるか、現場到着までの時間はどの程度か、応急処置の能力はあるかなど、具体的な対応内容を確認しておくことが大切です。

見積書の内訳チェック(下地補修費・養生費など)

見積書の内容を詳細に検討することで、業者の技術力や信頼性を判断できます。

適切な見積書には、工事に必要な全ての項目が明確に記載されており、各項目の単価と数量が合理的に設定されています。

防水工事の見積書で特に注意すべき項目は以下のとおりです。

- 既存防水層の撤去費用

- 下地補修費(ひび割れ補修、不陸調整など)

- 防水材料費(品質グレード、メーカー名)

- 施工費(労務費、技術料)

- 養生費、安全対策費

- 諸経費、現場管理費

これらの項目が適切に計上されているか、また、現場の状況に応じた合理的な設定になっているかを確認します。

極端に安い見積もりでは、必要な工程が省略されている可能性があります。

複数業者の見積もりを比較する際は、単純な総額だけでなく、工法や材料のグレード、施工内容の詳細まで含めて比較することが重要です。

価格差の理由を明確にし、納得のいく選択を行いましょう。

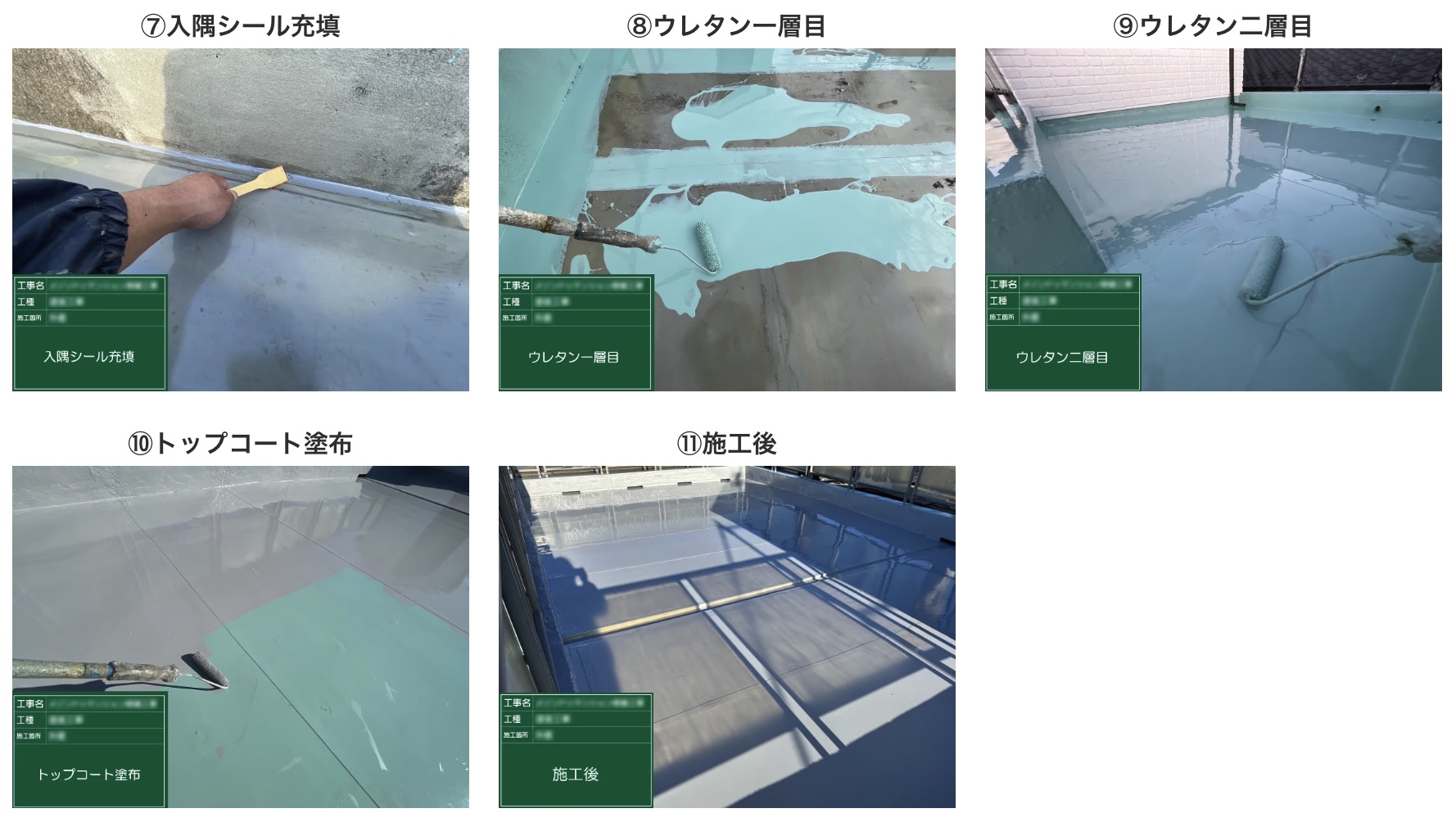

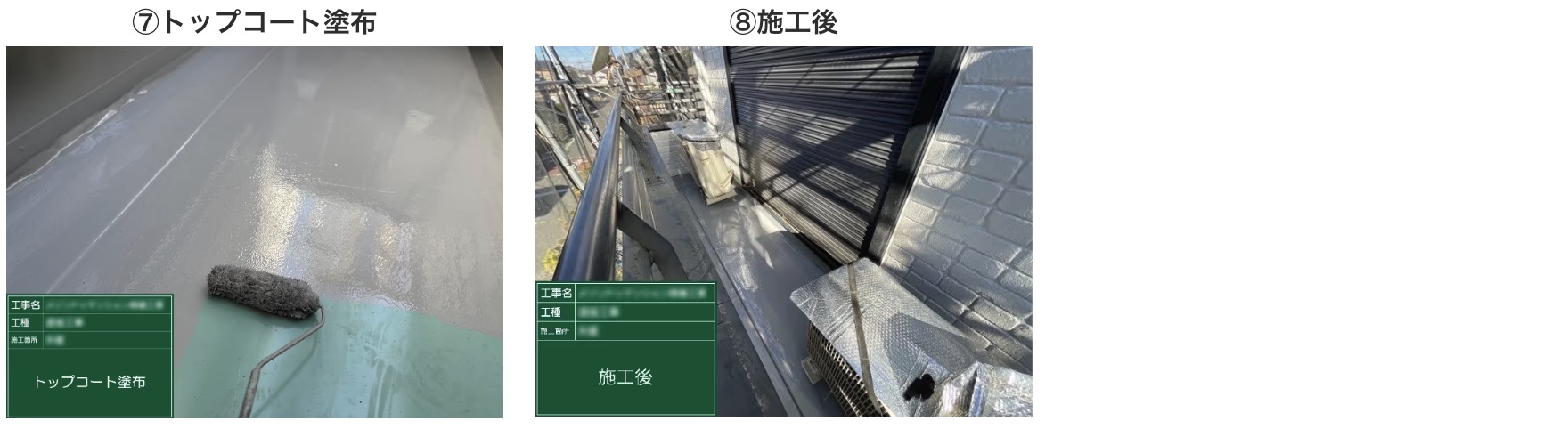

【実録】2階建て戸建ての修繕・防水工事の流れ|実例紹介

埼玉県さいたま市の2階建て戸建て住宅を対象とした、屋上防水+外壁塗装の実例を、実際のお客様とのやり取りに沿って紹介します。

お問い合わせから現地調査、見積もり説明、施工中のコミュニケーション、引き渡しまでの流れを会話形式でご紹介。

特に「タイルブロックを残したい」という要望に対し、ウレタン防水(密着工法)でどのように対応したかを具体的に示し、これから工事を検討する方の参考になるように整理しました。

ご相談内容・お問い合わせ

事務員:お電話ありがとうございます。新東亜工業でございます。

お客様:一戸建ですが、防水工事の見積をお願いできますか?

事務員:もちろん可能です。担当者から折り返しご連絡いたしますので、現場のご住所とお名前、お電話番号を確認させてください。

お客様:住所は埼玉県さいたま市◯◯、名前は◯◯、電話は今の番号で大丈夫です。

事務員:ありがとうございます。本日中に担当者よりご連絡いたします。

初回の電話対応では、現場住所・氏名・連絡先などの基本情報を漏れなく確認し、折り返しの約束を明確にすることで、次工程(現地調査の調整)に素早く移れます。

迅速で丁寧な一次対応は、その後の信頼形成にも直結します。

現地調査・見積もり説明

担当・高井:お問い合わせありがとうございます。屋上にブロックがあるとのこと、現地を拝見のうえお見積りいたします。明後日の13時はいかがでしょうか?

お客様:大丈夫です。図面もあります。

担当・高井:ありがとうございます。当日は図面確認と寸法採取、屋上・バルコニーの状態確認を行います。既存が塩ビシートの場合は、ウレタンの密着工法でのご提案が適合する可能性があります。

現地調査では、図面・寸法・既存防水の種類・劣化状況・付帯部位(手摺架台など)を総合的に確認します。

本件では「タイルブロックを残したい」要望に対し、半面ずつの施工→復旧という段取りを提案。

工法の選定理由やリスク説明(荷重・傷つきリスク等)も事前に共有し、予算と品質の両立を図ります。

工事・施工中のやり取り

現場担当・熊倉:下地状態は良好で、本日の作業は順調に進んでいます。明後日からシーリング、週明けに洗浄、その後に防水層形成へ進みます。

お客様:わかりました。気をつける点はありますか?

現場担当・熊倉:シール打ち替えや塗装後は、乾燥・硬化中に触れないようご注意ください。万一、付着などの不具合が出た場合は、補修内容と仕上がりへの影響をご説明のうえで対応します。

工程ごとの進捗を小まめに共有し、想定外の事象(例:プライマーの付着)も率直に報告・補修する姿勢が信頼を維持します。

近隣配慮(挨拶・作業音の周知)や、足場解体・車移動の依頼なども適切に調整し、ストレスの少ない現場運営を徹底します。

引き渡しと感想

現場担当・熊倉:本日で全工程が完了しました。完了報告書と保証書は追ってお渡し(送付)します。

お客様:ありがとうございます。仕上がりに満足しています。

引き渡し時は、報告書・保証書で工事範囲と品質保証を明確化します。

工事前後の写真や使用材料の記録をセットで提示すると、工事価値の可視化とアフター対応の安心感につながります。

工事概要(工事金額と期間)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物種別 | 2階建て戸建て住宅(埼玉県さいたま市) |

| 工事内容 | 屋上防水工事+外壁塗装(タイルブロックは半面ずつ施工・復旧) |

| 工法 | ウレタン防水(密着工法)+外壁塗装 |

| 工事金額 | 428万円 |

| 工事期間 | 30日間 |

本件は「屋上防水+外壁塗装」を同時に行い、ウレタン防水(密着工法)を採用。既存が塩ビシートであったこと、タイルブロックを残す希望に対して半面ずつの段取りで対応し、効率と品質の両立を図りました。

費用・期間は現場条件(規模・下地状態・天候・付帯工事)で変動するため、見積段階で範囲と工法を明確化し、工程に余裕を持たせることが重要です。

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

まずはメール・お電話からご相談ください!

2階廊下防水工事に関するよくある質問(FAQ)

防水工事について多くのオーナー様が抱く疑問や不安に対して、実用的な回答を提供いたします。

これらの情報により、より安心して工事に臨むことができます。

Q.工事中は住民は廊下を通れる?

工事中の居住者の通行については、安全性を最優先に考慮した対策が必要です。

完全に通行を遮断する必要がある工程もありますが、多くの場合、適切な計画により影響を最小限に抑えることが可能です。

段階施工により工事区域を分割し、常に一部の通路を確保する方法が一般的です。

この場合、通常よりも遠回りになったり、時間的制約が生じたりしますが、日常生活への影響を大幅に軽減できます。

仮設通路の設置により、工事区域を迂回するルートを確保することも可能です。ただし、安全性の確保が前提となるため、十分な強度と幅員を持つ仮設設備が必要です。

工事開始前に居住者説明会を開催し、工程表と通行制限の詳細を説明することが重要です。

緊急時の連絡方法や代替ルートについても併せて周知し、理解と協力を求めることが円滑な工事進行の鍵となります。

Q.防水工事は何年ごとに必要?

防水工事の実施サイクルは、使用した工法と材料、建物の立地環境、使用状況により大きく異なります。

一般的な目安として、ウレタン防水では10〜12年程度での全面改修が標準的です。

ただし、5〜7年目に部分補修や保護塗装の更新を行うことで、耐久性を延長できます。定期的なメンテナンスにより、15年程度まで延命することも可能です。

シート防水は比較的耐久性が高く、12〜15年程度の耐用年数が期待できます。接合部分の点検と補修を適切に行うことで、さらに長期間の使用も可能です。

FRP防水は耐久性に優れており、15〜20年程度の長期使用が可能です。ただし、表面の保護塗装は7〜10年程度で更新が必要な場合があります。

アスファルト防水は最も耐久性が高く、20年以上の長期使用が可能です。適切な施工と定期的な点検により、25〜30年の耐用年数も期待できます。

Q.雨漏りしてから依頼しても間に合う?

雨漏りが発生してからでも防水工事は可能ですが、被害の拡大防止と迅速な対応が重要です。

雨漏り発生時の緊急対応では、まず漏水箇所の特定と応急的な止水処理を行います。ブルーシートやシーリング材による仮止水により、被害の拡大を防ぎます。

ただし、応急処置はあくまで一時的なものであり、根本的な解決には適切な防水工事が必要です。雨漏りの原因を詳細に調査し、再発防止を確実にする工法を選択します。

雨漏りによる二次被害(カビの発生、建材の腐朽、電気設備への影響など)も考慮し、総合的な修繕計画を立てることが重要です。

早期の対応により、被害と費用を最小限に抑えることができます。

Q.滑り止め加工は必ず必要?

2階廊下における滑り止め加工は、安全性確保の観点から強く推奨される対策です。

法的な義務ではありませんが、事故防止と居住者の安全確保のため、多くの場合で実施されています。

ウレタン防水は比較的滑りにくい表面となりますが、雨天時には注意が必要です。

FRP防水は表面が滑らかになりがちで、滑り止め加工がより重要となります。

滑り止め加工の方法には、滑り止め塗料の塗布、表面へのテクスチャー付与、滑り止めシートの貼付などがあります。

特に高齢者の入居が多い物件や、雨に濡れやすい立地の建物では、滑り止め対策をより重視する必要があります。事故防止により、オーナーの責任リスクも軽減できます。

Q.補助金や助成金は使える?

防水工事に対する補助金や助成金は、地域や工事内容により利用可能な場合があります。

主に省エネルギー対策や長寿命化、耐震性向上に関連する工事で支援制度が設けられています。

住宅・建築物省エネルギー改修補助金では、断熱性向上を伴う防水工事が対象となる場合があります。

また、長期優良住宅化リフォーム推進事業では、建物の長寿命化に寄与する防水工事が支援対象となることがあります。

自治体独自の補助制度も多数存在します。建物の耐震化や省エネ化、景観向上などを目的とした補助金で、防水工事が対象となる場合があります。

事前に所在地の自治体に確認することが重要です。

補助金の申請には事前申請が必要な場合が多く、工事開始前の手続きが求められます。

申請条件や必要書類、審査期間なども考慮して、余裕を持った計画を立てることが大切です。

まとめ

2階廊下の防水工事は、建物の資産価値維持と居住者の安全・快適性確保において不可欠なメンテナンス項目です。

- 雨漏りリスクの根本的解決と建物構造の保護

- 入居者満足度の向上と長期的な入居率の維持

- 計画的なメンテナンスによる修繕費用の最適化

- 建物の資産価値維持と市場競争力の確保

- 安全で快適な住環境の実現による居住品質の向上

工法選択では、建物の構造や使用状況、予算などを総合的に考慮し、長期的な視点での最適解を見つけることが重要です。

ウレタン防水の汎用性、シート防水の品質安定性、FRP防水の耐久性、アスファルト防水の超長期耐久性など、それぞれの特徴を理解した選択が成功の鍵となります。

業者選定においては、単純な価格比較だけでなく、技術力、施工実績、保証内容、アフターサービスなどを総合的に評価することが不可欠です。

信頼できるパートナーとの長期的な関係構築により、建物の価値を持続的に向上させることができます。

2階廊下の防水工事は、決して先送りすべきではない重要な投資です。

適切なタイミングでの実施により、大きなトラブルを未然に防ぎ、入居者に安心して住み続けていただける環境を提供できます。

専門業者との十分な相談を通じて、最適な防水工事計画を立案し、建物の長期的な価値向上を実現しましょう。