塩ビシート防水機械的固定工法とは?工事の特徴・メリット・適用範囲を徹底解説

2025/07/24

建物を雨や湿気から守る防水工事の中でも、近年注目されているのが「機械的固定工法(機械式防水)」です。従来の密着工法や接着工法とは異なり、アンカーやディスクといった専用部材を使って防水層を下地に固定するこの工法は、下地を傷めずに施工できる非破壊性の高さが特長です。

この記事では、機械的固定工法の仕組みやメリット・デメリット、他工法との違い、施工事例や費用相場までをわかりやすく解説していきます。

目次

- 1 機械的固定工法(機械式防水)とは?基本の仕組みと概要

- 2 機械的固定工法(機械式防水)のメリットとデメリット

- 3 機械的固定工法はどんな建物・場面で使われる?適用事例と適正条件

- 4 機械的固定工法(機械式防水)と密着工法・接着工法との違いと選び方

- 5 機械的固定工法(機械式防水)の費用相場と工期の目安

- 6 実録!新東亜工業の施工事例|8階建てビルの防水工事【企業様】

- 7 機械的固定工法(機械式防水)の施工手順と工事フロー

- 8 機械的固定工法(機械式防水)に対応できる業者の選び方

- 9 機械的固定工法(機械式防水)のメンテナンスと点検サイクル

- 10 機械的固定工法(機械式防水)でよくある質問(FAQ)

- 11 シート防水の機械的固定工法は条件次第で最適解に|まとめ

機械的固定工法(機械式防水)とは?基本の仕組みと概要

機械的固定工法(機械式防水)は、主に塩ビシート防水で採用される工法です。シートを下地に直接貼り付けるのではなく、ディスクやアンカーといった金具を下地に固定し、その上にシートを溶着することで、浮き構造を実現します。これにより、防水層と下地の間に空間ができる構造となり、下地の湿気や動きに柔軟に対応できるのが大きな特長です。

アンカー固定とディスク固定の違い

- アンカー固定:専用アンカーでシートを物理的に留め付ける方法。強風対策や高層ビルの屋上など、耐風圧性が重要な場所で使用されます。

- ディスク固定:金属製ディスクを固定し、塩ビシートを熱溶着して固定する方式。より施工性が高く、現場環境に合わせて柔軟に対応可能です。

防水層と下地の間に空間をつくる構造の特徴

機械的固定工法では、下地との間に空気層(絶縁層)を確保できるため、下地に水分が残っていても施工可能です。加えて、建物の微細な動きや収縮にも追従しやすいため、特に改修工事において効果を発揮します。

機械的固定工法(機械式防水)のメリットとデメリット

防水工法にはいくつかの種類がありますが、その中でも「機械的固定工法(機械式防水)」は特に改修工事や既存防水層の保全に有利な手法とされています。ここでは、機械的固定工法の特徴をメリットとデメリットについて詳しく見ていきます。

機械的固定工法(機械式防水)のメリット1.下地を傷つけず施工できる(非破壊)

機械的固定工法の大きな利点のひとつは、下地に直接接着剤を使わず、防水シートをディスクやアンカーで機械的に固定する点です。これにより、既存の防水層を撤去せずにその上から施工できるため、下地を傷める心配がありません。特に改修工事において、建物の構造や断熱材を保持しながら作業できる点は非常に有用です。

機械的固定工法(機械式防水)のメリット2.湿気・水分が残る場合にも対応しやすい

密着型の防水工法では、下地に含まれる湿気が施工後の膨れや不良の原因となることがあります。しかし機械式工法は非密着であるため、下地の水分が防水層に悪影響を与えにくく、雨天続きや築年数の古い建物でも比較的安定した施工が可能です。湿気の多い環境でも適応力が高いのが強みです。

機械的固定工法(機械式防水)のメリット3.振動・動きへの追従性が高い

鉄骨造など、建物が振動や微細な動きを伴うケースでは、硬く密着させた防水層が破断するリスクがあります。機械的固定工法は、防水層が下地と直接結びつかないため、構造躯体の動きに柔軟に対応しやすい特性があります。これにより、剥離やクラックの発生を抑える効果が期待できます。

機械的固定工法(機械式防水)のデメリット|風圧による剥離リスクがある?懸念点の対策

一方で、非密着型であるがゆえに、強風時などに防水シートが浮きやすくなるという課題もあります。特に高層階や風当たりの強い立地では、ディスクの固定力や施工密度に注意が必要です。これに対しては、シートの固定間隔を適正に保ち、周囲の立ち上がり部分をしっかりシーリング処理することで、風圧対策が可能です。

機械的固定工法はどんな建物・場面で使われる?適用事例と適正条件

機械的固定工法(機械式防水)は、既存防水層の撤去が難しい建物や、騒音や粉塵を抑えたい公共施設、屋上緑化など軽量化が求められる現場に向いています。ここでは、代表的な適用事例と採用の判断ポイントを紹介します。

既存防水層の撤去が困難な場合

機械的固定工法は、既存の防水層を剥がさずに施工できるため、撤去作業による手間やコストを省くことが可能です。特に、アスファルト防水や古いシート防水など、撤去に時間と費用がかかる既存層に対して有効です。また、既存層を温存することで、建物全体へのダメージを最小限に抑えられます。非破壊で施工できる点が、改修工事における大きなメリットといえるでしょう。

公共施設・病院など騒音を抑えたいケース

病院や学校など、騒音や振動に敏感な建物では、機械的固定工法が適しています。一般的な密着工法や撤去作業を伴う工法に比べ、施工中の騒音や粉塵の発生が少ないため、施設の通常運営に与える影響を最小限に抑えることができます。また、乾式施工で臭気も少なく、利用者の安全・快適性を保ちながら工事を進められる点が評価されています。

屋上緑化・軽量改修向け

屋上緑化や断熱材追加など、屋上に新たな荷重が加わるケースでは、防水層そのものを軽量に抑えることが重要になります。機械的固定工法は、接着剤やコンクリートを使わず軽量な部材で構成されているため、荷重制限のある屋根や緑化層を設ける建物でも安心して採用できます。通気性も確保しやすく、植物や断熱材との相性も良好です。

機械的固定工法(機械式防水)と密着工法・接着工法との違いと選び方

防水工事にはさまざまな工法があり、それぞれにメリットと制限があります。機械式工法が他の工法とどう違うのかを把握することで、建物の状況に応じた最適な工法選定が可能になります。密着・接着工法との違いをわかりやすく解説します。

| 比較項目 | 機械的固定工法 | 密着工法 | 接着工法 |

|---|---|---|---|

| 施工方法 | アンカーやディスクを用いて機械的に固定 | 防水材を直接下地に密着 | 接着剤などで固定(全面接着) |

| 下地の影響 | 少ない(非密着) | 大きい(下地の状態に依存) | やや影響あり(接着強度に依存) |

| 適用範囲 | 改修工事や特殊条件に強い | 新築・健全な下地に向く | 下地が比較的良好な場合 |

| 騒音・臭気 | 少ない(乾式施工) | 多い場合あり | 接着剤使用により臭気あり |

| 重量 | 軽量構造(通気層含む) | 材質による | 材質・接着剤によりやや重い |

| 耐久性 | 高い(シート性能に依存) | 中程度〜高い | 中程度〜高い |

| 工期 | 比較的短め | 下地処理により変動 | 下地処理・乾燥時間により変動 |

| 費用感 | やや高め(特殊施工) | 標準的 | 比較的安価な場合もある |

密着工法との違い

密着工法は下地にしっかりと防水層を接着させる方法で、施工の手間は比較的少ないものの、下地の状態に左右されやすく、下地が湿っていると不具合が起きやすい点がデメリットです。剥がれや膨れが起きるリスクもあるため、下地処理が重要になります。

接着工法との違い

接着工法は専用の接着剤で防水層を下地に貼りつける工法で、密着工法と近いものの、風圧や外力に対して比較的強く、機械式よりもコストを抑えられる傾向があります。一方で、撤去が困難な点や、下地に湿気がある場合の施工には不向きです。

機械式が向いているケース/向いていないケース

機械式が向いているのは、改修工事で既存防水層を残したい場合や、断熱材や通気層を組み合わせた設計を希望する場合です。一方で、コストを抑えたい新築現場や、風荷重の大きい場所(山間部や高層ビルの屋上)では、密着・接着工法の方が適していることもあります。

機械的固定工法に向いている防水シートの種類

| シートの種類 | 特徴 | 備考 |

|---|---|---|

| 塩ビシート(PVC) | 軽量・柔軟・溶着性◎・耐紫外線・耐薬品性に優れる | 機械固定工法における主流。改修にも適用可 |

| 加硫ゴムシート(EPDM) | 耐候性・耐久性が高いが、溶着不可で施工に工夫が必要 | 一部の特殊条件で使用されることがある |

機械式工法では、主に「塩ビシート防水(PVC)」が使われます。塩ビシートは軽量で柔軟性が高く、溶着によって強固に固定できるのが特長です。また紫外線や酸性雨に対する耐久性にも優れ、屋外の使用に最適です。

加硫ゴムシート(EPDM)も一部使用されることがありますが、施工方法や溶着性の点から、機械固定工法では塩ビ系が主流です。製品によって厚みや色、表面仕上げが異なるため、設計時に仕様を明記することが重要です。

機械的固定工法(機械式防水)の費用相場と工期の目安

機械的固定工法(機械式防水)を検討する際に重要なのが「費用」と「施工期間」です。ここでは一般的な単価の目安や、他工法と比較したコスト感、工期の目安について、表や具体例を交えてわかりやすく解説します。

機械式防水防水工法別の費用相場|㎡単価の目安

機械式防水の施工費用は、選定する防水シートや下地の状況、建物の形状によって異なりますが、一般的な目安としては以下の通りです。

| 工法 | 単価(㎡あたり) | 備考 |

|---|---|---|

| 機械的固定工法 | 約7,000円〜10,000円 | 下地調整・断熱材含まず |

| 密着工法(ウレタン) | 約5,000円〜7,500円 | 通常の塗膜防水 |

| 通気緩衝工法 | 約6,000円〜9,000円 | 通気シートや脱気筒が必要 |

機械式は他の工法よりも若干高めの価格帯になりますが、下地への負担が少なく、改修時の再施工が容易である点が評価されています。

機械式防水初期費用とランニングコストの比較

初期投資はやや高めになる機械式防水ですが、将来的な維持管理費を含めて考えると、コストパフォーマンスは決して悪くありません。

- 初期費用: ディスク・アンカー部材、施工技術の習熟度などにより、他工法より高くなる傾向

- メンテナンス: 改修時の撤去が容易で、局所的な補修も可能なため、長期的なメンテナンスコストは抑えやすい

特に30年単位のライフサイクルで考えると、トータルコストで優位になるケースも多いです。

施工期間の目安(屋上100㎡などの例)

機械的固定工法は乾燥時間が不要な分、施工期間が短く済む点も魅力のひとつです。

| 面積 | 機械的固定工法 | 密着工法 | 通気緩衝工法 |

|---|---|---|---|

| 100㎡ | 約4〜5日 | 約5〜6日 | 約6〜7日 |

| 300㎡ | 約7〜9日 | 約9〜11日 | 約10〜13日 |

下地の状態や天候、足場の有無によって変動しますが、密着・通気緩衝よりもやや短期間で施工できる傾向にあります。

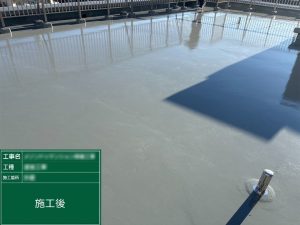

実録!新東亜工業の施工事例|8階建てビルの防水工事【企業様】

芝生の敷設を目的とした屋上緑化に先立ち、防水工事を行いたい——そんな法人様のご相談から始まった今回の工事。東京都台東区にある8階建てビルにて、既存のウッドデッキと植栽の撤去を含む防水工事を実施しました。企業様ならではの稟議・スケジュール調整にも柔軟に対応し、確実な施工をお届けした実例です。

ご相談内容

屋上緑化のため、事前の防水施工をご希望された法人様からのお問い合わせ。既存のウッドデッキや植栽の撤去も含めた施工をご希望され、他業者との調整も視野に入れたご提案が求められました。

お客様:屋上に芝生を敷きたいんですが、防水をしっかりやってからにしたくて…ウッドデッキも撤去お願いできますか?

担当者:はい、もちろん可能です。芝生施工業者様との整合性も確認のうえ、工法をご提案いたします。

工事の概要|工事金額と期間

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物種別 | 8階建て企業ビル |

| 所在地 | 東京都台東区 |

| 工事内容 | 屋上防水工事(通気緩衝工法)・ウッドデッキ等撤去 |

| 工法 | ウレタン通気緩衝工法・改修用ドレン設置・脱気筒設置 |

| その他特記事項 | 芝生設置業者との事前確認・稟議対応 |

工事金額:364万円

工期:13日間

現地調査で判明した劣化症状

現地調査の結果、ウッドデッキや植栽の撤去後に下地調整が必要な箇所が複数見つかりました。将来的な芝生設置に耐えうる防水性能確保のため、通気緩衝工法を採用。

担当者:芝生施工業者さんとも確認取りましたが、防水には影響ありません。

お客様:ありがとうございます。では、ウレタン通気緩衝工法でお願いします。

施工中のやり取りと配慮

ウッドデッキ・植栽の解体撤去から始まり、洗浄、下地処理、ドレンや脱気筒の設置、防水層の形成までスムーズに進行。工程ごとの進捗共有と、社長様を含めた中間検査も実施しました。

担当者:予定通り木曜日には完了しそうです。一緒に最終確認もお願いします。

お客様:綺麗に片付いていて安心しました。ありがとうございます。

引き渡し時のご感想

最終確認では、社長様も立ち会い、美観や機能性にご満足いただきました。今後のメンテナンス方法についても丁寧にご説明し、報告書類一式を後日郵送でお渡し。

お客様:さすがプロですね。花火大会も楽しめそうです(笑)

担当者:排水口は半年に1度の清掃をお願いします。今後ともよろしくお願いいたします。

本工事は、企業ビルにおける屋上防水工事という特性上、通常より多くの配慮が求められました。緑化計画や他業者との連携、法人内稟議フロー、近隣への対応など、多岐にわたる調整を丁寧に実施。施工面ではウレタン通気緩衝工法により、今後の芝生設置にも耐えうる高い防水性能を確保しました。

法人様のご要望に的確に応えることで、安心と信頼を構築した施工事例となりました。

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

まずはメール・お電話からご相談ください!

機械的固定工法(機械式防水)の施工手順と工事フロー

機械的固定工法(機械式防水)の施工にはいくつかの工程があり、事前の調査から完了検査まで段階的に進みます。この章では、代表的な施工手順を紹介しながら、各ステップのポイントを詳しく解説します。初めての方にもわかりやすい工程別の解説です。

現地調査と下地確認

施工前には必ず現地調査を行い、既存の防水層や下地の状況を確認します。特に機械式工法は「非密着型」のため、既存層の状態が施工の可否を左右します。併せて防水層の厚み、納まり、ドレン位置、立ち上がりの状況も詳細にチェックされます。

絶縁シート・アンカーの設置

下地の上に絶縁シート(保護マット)を敷き、その上にディスクアンカーを所定の間隔で打ち込んでいきます。アンカーは鉄板やコンクリートに対応した専用資材が使われ、施工部位によって適正なピッチや強度が求められます。

防水シートの敷設とディスク溶着

防水シート(主に塩ビ系)は、アンカー上のディスクと接触させて熱溶着または高周波溶着によって固定します。これにより強固な固定力を発揮しつつ、下地からの動きに対して柔軟に追従できます。継ぎ目の処理も溶着によって行い、全体をシームレスに仕上げます。

トップコート仕上げと完了検査

必要に応じてトップコートを塗布し、防水層の保護と美観を整えます。仕上げ後は、ディスクの溶着状態や立ち上がり部分の収まりなどを含む完了検査を実施。最終的に検査合格後、引き渡しとなります。

機械的固定工法(機械式防水)に対応できる業者の選び方

機械的固定工法(機械式防水)は、専門性が高く高度な施工スキルが求められるため、対応できる業者は限られています。安易に価格だけで選んでしまうと、正しく施工されず不具合の原因となるリスクもあるため注意が必要です。ここでは、信頼できる業者を選ぶために確認すべきポイントを詳しく解説します。

機械的固定工法(機械式防水)に対応できる業者の選び方|実績の有無をチェックする

機械的固定工法は高度な専門知識と経験が必要なため、施工実績の豊富な業者を選ぶことが基本です。過去にどのような規模・用途の建物に施工したか、使用した防水シートの種類、施工時の工夫点などを具体的に説明してもらえる業者は信頼性が高いといえます。Webサイトに事例を掲載していたり、写真付きで紹介している企業であれば、事前に情報を把握しやすく、比較もしやすくなります。

機械的固定工法(機械式防水)に対応できる業者の選び方|技能資格の保有を確認する

機械的固定工法は「防水施工技能士」などの国家資格やメーカー認定資格が必要となる場合があります。これらの資格を保有しているスタッフが在籍している業者は、一定の施工品質が保証されていると考えてよいでしょう。また、施工責任者や現場監督が資格を持っているかも確認ポイントです。万が一のトラブルや品質管理の面でも安心感が得られます。

機械的固定工法(機械式防水)に対応できる業者の選び方|メーカー提携・認定施工店かを確認する

採用予定の塩ビシートなどの防水材料メーカーと提携関係にあるか、または認定施工店として登録されているかどうかも重要です。認定施工店であれば、メーカーが定める施工マニュアルに準拠し、材料の特性を最大限に活かした工事が期待できます。加えて、保証制度が適用されるケースも多く、長期的な安心感につながります。

機械的固定工法(機械式防水)に対応できる業者の選び方|相見積もりでは“説明力”も比較する

価格の比較に加えて、業者の説明力や対応力も大きな選定ポイントです。特に機械式工法は一般にはあまり馴染みのない工法のため、丁寧にメリット・デメリットを説明できるか、点検や保証に関する体制が明示されているかを確認しましょう。単に安さだけで選ぶのではなく、総合的に信頼できるかを見極めることが、失敗のない業者選びにつながります。

機械的固定工法(機械式防水)のメンテナンスと点検サイクル

機械的固定工法(機械式防水)で施工された防水層も、定期的なメンテナンスと点検を行うことで、耐用年数を最大限に引き出すことができます。施工直後は見た目に問題がなくても、数年経過すると経年劣化や環境要因による影響が現れることがあります。

点検の推奨サイクルは、竣工後1年目、その後は3〜5年に1度が一般的です。点検では、防水シートの浮き・シワ・破れ、固定ディスクの緩み、端部や立ち上がり部のめくれなどを確認します。加えて、排水口まわりのゴミ詰まりやトップコートの劣化もチェック項目です。

また、屋上緑化を併用している場合は植物の根の侵入リスクや、断熱材の浮き上がりにも注意が必要です。万が一のトラブルを未然に防ぐためにも、施工業者による定期点検と記録管理が非常に重要です。

万全のメンテナンス体制を敷くことで、再防水のタイミングを遅らせ、ライフサイクルコストの抑制にもつながります。

機械的固定工法(機械式防水)でよくある質問(FAQ)

機械的固定工法(機械式防水)は特殊な工法のため、よくある疑問や不安を持つ方も少なくありません。ここでは「設備がある屋上でも可能?」「雨天時はどうする?」など、現場で多く聞かれる質問に対し、実務的な観点から答えていきます。

Q:屋上に重い設備がある場合でも使える?

A:重量物が直接防水層に影響を及ぼす場合は、下地補強や絶縁対策が必要です。設備の荷重が防水層に集中しないよう配慮することで、機械式でも対応可能です。

Q:雨の日に施工できる?

A:原則として雨天時の施工は避けるべきです。防水層間に水分が入り込むと、性能に影響するおそれがあります。晴天時を選んで施工スケジュールを組むのが基本です。

Q:耐用年数はどのくらい?

A:使用するシートの種類や施工状況によりますが、一般的には15年〜20年程度が目安です。適切なメンテナンスによりさらに寿命を延ばすことも可能です。

Q:補助金制度の対象になる?

A:一部の自治体では、既存建物の改修や省エネ性向上を目的とした防水工事に補助金が適用される場合があります。地域の制度を確認しましょう。

Q:機械的固定工法はどのくらいの騒音が出る?

A:ディスクやアンカーの取り付け時に振動や音が発生しますが、他の大規模工事と比べると比較的静かです。近隣への配慮が必要な施設にも適しています。

シート防水の機械的固定工法は条件次第で最適解に|まとめ

防水工事における機械的固定工法(機械式防水)は、既存防水層の保存や湿気・振動への対応など、他の工法にはない強みを持つ工法です。非密着型であることにより下地への負担が少なく、改修工事や特殊用途の建物にも柔軟に対応できます。

一方で、風圧の影響を受けやすい構造や、施工対象の形状によっては適用が難しいケースもあります。そのため、選定にあたっては現地調査と建物の用途・条件を踏まえたうえで、最適な防水計画を立てることが不可欠です。

最終的には、実績ある防水工事の専門業者と連携しながら、コスト・耐久性・工期のバランスを考慮した工法選びを行うことが、建物の寿命と資産価値を守るうえで大切です。