大規模修繕とは?目的や必要性・建築基準法との関係から工事内容・流れ・費用まで完全解説

2025/09/17

マンションを長期にわたって安全で快適に保つためには、定期的な大規模修繕が不可欠です。

しかし、「マンション大規模修繕は何年ごとに実施すべきか」「大規模修繕工事費用はどれくらいかかるのか」「大規模修繕周期の決め方は」など、疑問や不安を抱える管理組合の方も多いのではないでしょうか。

マンションにおける大規模修繕は、建物の劣化を防ぎ、資産価値を維持するための計画的な工事です。

適切なタイミングで実施しなければ、マンションの寿命が短くなるだけでなく、修繕費用が膨らむリスクもあります。

また、住民間の合意形成や大規模修繕工事業者ランキングを参考にした施工業者の選定、さらには大規模修繕と確認申請の関係など、管理組合が対応すべき課題も少なくありません。

本記事では、大規模修繕の基本的な知識から費用相場、実施周期、具体的な工事内容まで、マンション管理組合が押さえておくべき情報を網羅的に解説します。

さらに、マンション大規模修繕トラブルの事例とその予防策、専門家の活用方法についても詳しく紹介します。

この記事を読めば、大規模修繕に関する疑問が解消され、自信を持って計画を進められるようになるでしょう。

目次

大規模修繕とは?基本的な知識を理解しよう

大規模修繕を適切に実施するためには、まずその定義や目的、必要性を正しく理解することが重要です。

ここでは、大規模修繕の基本的な知識について、初めて計画を進める管理組合の方にも分かりやすく解説します。

また、よく混同される「修繕」と「改修」の違いについても明確にしていきます。

大規模修繕の基本的な定義と実施目的

大規模修繕とは、マンションの経年劣化に対応するため、長期修繕計画に基づいて定期的に実施される大がかりな修繕工事を指します。

分譲マンションでは管理組合が主体となり、建物全体の共用部分を対象に行われます。

特に、足場を設置して実施する外壁補修、防水工事、鉄部塗装などは、費用規模が大きく工期も長いため、大規模修繕の中心的な工事となります。

大規模修繕の主な目的

- 建物の安全性確保:ひび割れやタイル浮き、防水層劣化を補修し、事故や構造劣化を防ぐ

- 資産価値の維持・向上:外観や性能を維持し、将来の売却・賃貸時の評価低下を防止

- 居住環境の快適性向上:防水性・断熱性の回復や、生活上の不具合解消

単なる修理ではなく、マンションを長期的に維持するための重要な投資という位置づけが大規模修繕です。

なぜマンションには大規模修繕が欠かせないのか

鉄筋コンクリート造のマンションは耐久性が高い一方で、雨風・紫外線・気温変化の影響を長年受け続けることで確実に劣化が進行します。

外壁に生じた微細なひび割れから水分や空気が侵入すると、内部の鉄筋が酸化して錆び、体積が膨張します。

この膨張によってコンクリートが内側から破壊される現象を「爆裂」と呼び、放置すると建物の構造安全性が著しく低下します。

また、外壁補修や防水工事には足場の設置が不可欠で、足場費用は工事費全体の約2割を占めます。

そのため、複数の修繕工事をまとめて実施することで、コストと工期の両面で効率化が図れます。

さらに、建築基準法では特定建築物に対し10年ごとの定期調査が義務付けられており、大規模修繕の周期(12〜15年)はこれと連動させやすい点も重要です。

「修繕工事」と「改修工事」の明確な違い

大規模修繕を正しく理解するためには、「修繕工事」と「改修工事」の違いを明確に把握することが不可欠です。

両者は目的が異なり、工事内容や判断基準にも差があります。

| 区分 | 主な内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 修繕工事 | ひび割れ補修、防水層や塗装の再施工 | 建物を当初の性能まで回復 |

| 改修工事 | オートロック新設、バリアフリー化 | 建物の性能・利便性を向上 |

修繕工事は「マイナスをゼロに戻す工事」、改修工事は「ゼロをプラスにする工事」と考えると分かりやすいでしょう。

実務上の大規模修繕では、足場を設置する機会を活かし、修繕と改修を同時に実施するケースが一般的です。

これにより、工事効率が高まり、将来の追加工事を減らす効果も期待できます。

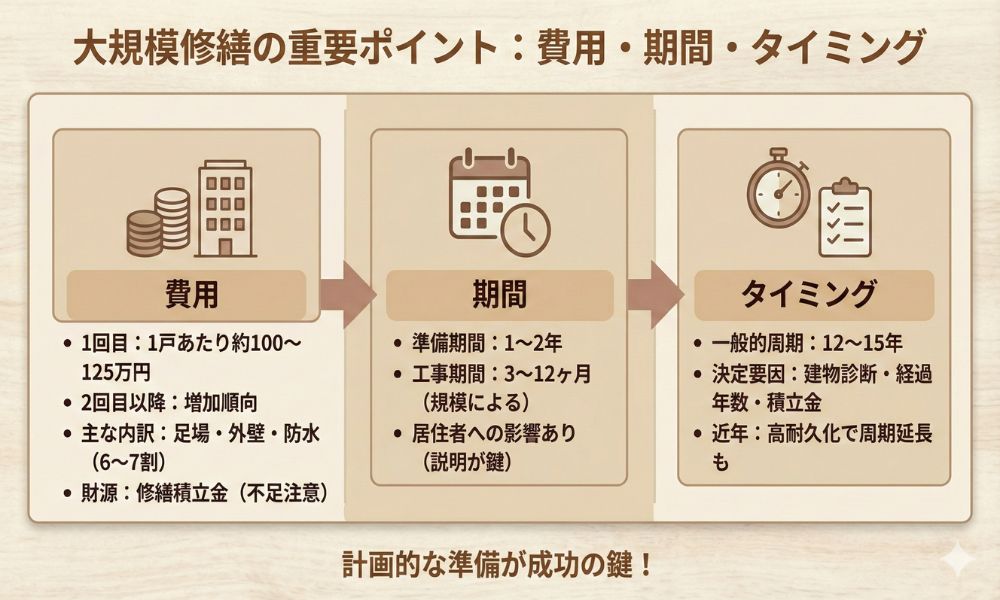

大規模修繕で押さえておくべき重要な3つの要素【費用・期間・タイミング】

大規模修繕の計画を立てる際、管理組合が最も気になるのが「費用」「期間」「タイミング」の3つの要素です。

これらを正しく把握しておくことで、無理のない資金計画と実現可能なスケジュールを組むことができます。

ここでは、それぞれの要素について具体的な数値やデータを示しながら詳しく解説していきます。

大規模修繕にかかる費用の目安と相場

大規模修繕の費用は、マンションの規模・築年数・工事項目によって大きく異なります。

国土交通省の「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」では、1回目の大規模修繕における1戸あたりの費用相場は約100〜125万円とされています。

マンション全体では、50戸未満で3,000万〜4,000万円、100戸以上では1億5,000万円超が一般的です。

2回目以降は劣化範囲が広がり、設備更新も加わるため、回数を重ねるごとに費用は増加します。

また、費用の内訳は足場・外壁補修・防水工事が全体の6〜7割を占めるのが特徴です。

これらを支えるのが修繕積立金であり、積立不足は一時金徴収や工事延期のリスクにつながるため、長期的な資金計画が欠かせません。

大規模修繕の費用相場早見表

| 項目 | 費用相場・割合 | 補足説明 |

|---|---|---|

| 1回目の大規模修繕(1戸あたり) | 約100〜125万円 | 国土交通省調査による一般的な目安 |

| マンション全体(50戸未満) | 約3,000万〜4,000万円 | 小規模マンションの平均的な総工事費 |

| マンション全体(100戸以上) | 約1億5,000万円以上 | 規模拡大に伴い総額も大きくなる |

| 2回目以降の修繕費用 | 1回目より増加傾向 | 劣化拡大・設備更新が主な要因 |

| 主な工事項目の内訳 | 全体の6〜7割 | 足場・外壁補修・防水工事が中心 |

| 費用の主な財源 | 修繕積立金 | 積立不足は一時金徴収や延期リスクあり |

大規模修繕の準備から完了までに必要な期間

大規模修繕は、準備期間と工事期間を合わせて数年単位で進行します。

まず計画段階から着工までの準備期間は、おおよそ1〜2年が一般的です。

この間に、修繕委員会の設置、建物診断、工事計画の立案、施工業者選定、総会決議などを行います。

実際の工事期間はマンション規模により異なり、50戸未満で3〜4ヶ月、100戸以上では6ヶ月〜1年程度かかります。

工事中は足場設置や騒音、ベランダ使用制限など、居住者の生活への影響が避けられません。

そのため、事前のスケジュール共有と丁寧な説明が円滑な工事進行の鍵となります。

大規模修繕を実施する最適なタイミングと頻度

大規模修繕には法的な実施義務はありませんが、一般的には12〜15年周期で行うケースが多く見られます。

これは、建材の耐用年数や国土交通省の長期修繕計画ガイドラインに基づく目安です。

実際の実施時期は、建物診断結果・前回修繕からの経過年数・修繕積立金残高などを総合的に判断して決定します。

さらに、立地環境や使用建材によって劣化速度は異なります。

近年は、高耐久塗料や防水材を採用し、修繕周期を15年以上に延ばす動きも増えています。

初期費用は増えますが、長期的な修繕コスト抑制につながる可能性があります。

「大規模修繕 国土交通省」に関する記事も掲載しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。

大規模修繕を建築基準法から紐解く

大規模修繕と法律は切っても切れない関係あります。

ここでは、大規模修繕と建築基準法についてご紹介していきます。

この法的定義は、確認申請の要否や工事の進め方に直接影響するため、建物所有者にとって重要な知識となります。

建築基準法第2条第14号では、大規模修繕を「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう」と定義しています。

また、同条第15号では大規模模様替えを「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう」としています。

ここで重要なのは「主要構造部」と「過半」という2つのキーワードです。

主要構造部とは、建築基準法第2条第5号で定義されており、具体的には壁、柱、床、はり、屋根、階段の6つの部位を指します。

ただし、構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分は除外されます。

「過半」の判定は数量的な基準で行われます。

例えば、建物に10本の主要な柱がある場合、6本以上の柱を修繕すれば大規模修繕に該当します。

面積で判定する場合は、総面積の50%を超える部分を工事する場合が対象となります。

この判定は工事の計画段階で慎重に行う必要があり、大規模修繕に該当する工事では確認申請が必要になる場合があります。

修繕と模様替えの違いも重要です。

修繕とは、既存の材料とほぼ同じ材料を用いて元の状態に回復する工事を指します。

一方、模様替えとは、異なる材料や仕様を用いて性能や機能を変更する工事のことです。

具体例を挙げると、劣化したタイルを同種のタイルで張り替える場合は修繕、タイルを塗装仕上げに変更する場合は模様替えに該当します。

一般的なマンションの大規模修繕工事(外壁塗装、防水工事、鉄部塗装など)の多くは、主要構造部の過半に及ばないため建築基準法上の大規模修繕には該当しません。

しかし、外壁の断熱改修や大規模な構造補強を伴う工事では該当する可能性があるため、事前の検討が重要です。

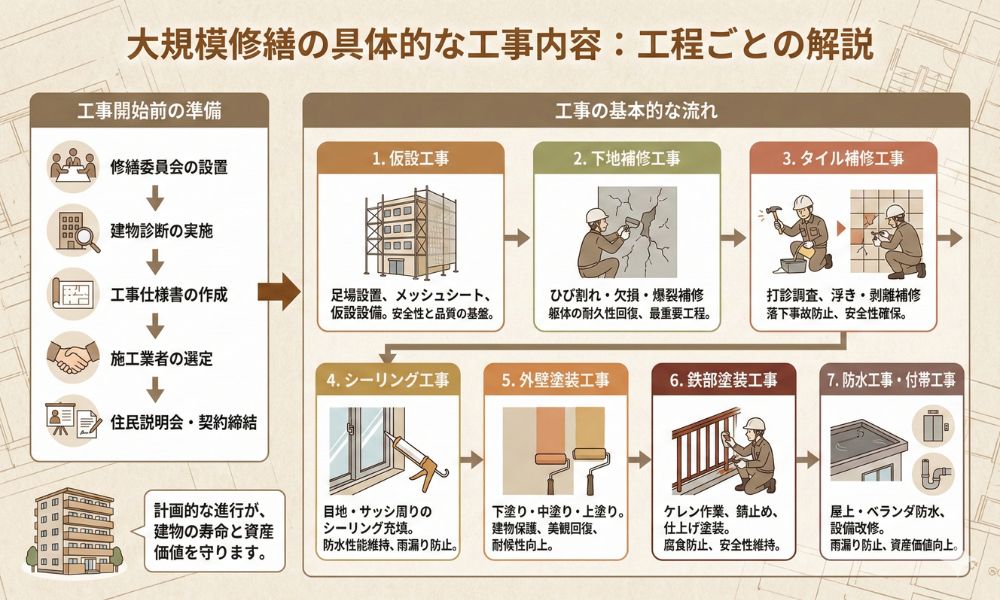

大規模修繕の具体的な工事内容を工程ごとに解説

大規模修繕工事は多岐にわたる作業で構成されています。

各工程がどのような目的で実施され、どのような作業が行われるのかを理解することで、工事の進捗状況を適切に把握し、品質管理にも役立てることができます。

ここでは、工事の流れに沿って、各工程の内容を詳しく説明していきます。

大規模修繕工事の全体的な進行プロセス

大規模修繕工事は、事前準備から完了検査までを計画的に進めることが重要です。

まず準備段階で体制と方針を固め、その後、建築工事の基本原則に沿って工程を進行します。

工事開始前の準備

- 修繕委員会の設置

- 建物診断の実施

- 工事仕様書の作成

- 施工業者の選定

- 住民説明会・契約締結

各工程は前工程の品質に大きく影響するため、順序を守ることが不可欠です。

Step1. 仮設工事

仮設工事は、大規模修繕工事の中でもすべての工程の安全性と品質を左右する基盤となる工程です。

建物全体を囲むように鋼管足場を設置し、作業員の転落防止や工具・資材の落下防止を図ります。

さらに、塗料や粉じんの飛散を防ぐため、建物外周にはメッシュシートを張り巡らせます。

足場は単なる作業用設備ではなく、職人が安定した姿勢で作業できることで施工精度を高める役割も担っています。

また、現場事務所、資材置き場、仮設トイレなどの仮設設備もこの段階で整備され、工事期間中の円滑な現場運営を支えます。

仮設工事は工事完了後に撤去されますが、ここで手を抜くと後工程すべてに悪影響が及ぶため、極めて重要な工程といえます。

Step2. 下地補修工事

下地補修工事は、大規模修繕の成否を左右する最重要工程といっても過言ではありません。

コンクリート躯体に発生したひび割れや欠損、鉄筋の露出などを補修し、建物本来の耐久性を回復させます。

幅0.3mm未満の軽微なひび割れは樹脂注入で対応し、0.3mm以上のひび割れにはUカット・Vカット工法を用いて確実に補修します。

また、鉄筋の錆びによってコンクリートが内部から破壊される「爆裂」が発生している箇所では、劣化部分を除去し、防錆処理を施したうえでモルタルで復旧します。

下地補修が不十分なまま塗装を行うと、数年で再劣化するリスクが高まるため、見えない部分ほど丁寧な施工が求められます。

Step3. タイル補修工事

外壁タイルの浮きや剥離は、落下事故による人身被害につながる重大な劣化症状です。

そのため、大規模修繕では必ずタイルの打診調査を実施します。

作業員が専用ハンマーでタイルを叩き、音の違いから浮きの有無を確認し、危険箇所を特定します。

浮きが軽度の場合は、エポキシ樹脂を注入してタイルを躯体に再接着する部分注入工法を採用します。

一方、浮きが進行している場合や剥離の恐れがある場合は、タイルを撤去し張り替えを行います。

美観の回復だけでなく、安全性の確保が最大の目的であり、居住者や通行人を守るためにも確実な補修が不可欠です。

Step4. シーリング工事

シーリング工事は、建物の防水性能を維持するうえで欠かせない工程です。

外壁目地やサッシ周りに充填されているシーリング材は、紫外線や温度変化の影響で徐々に硬化・ひび割れ・痩せが進行します。

劣化した状態を放置すると、隙間から雨水が浸入し、躯体劣化や雨漏りの原因となります。

工事では、既存のシーリング材を完全に撤去し、接着面を清掃したうえでプライマーを塗布します。

その後、新しいシーリング材を適切な厚みで充填します。シーリングの施工精度は防水性能に直結するため、材料選定と施工管理が非常に重要です。

Step5. 外壁塗装工事

外壁塗装工事は、建物を雨水・紫外線・排気ガスから守る保護機能と、美観を回復する役割を担います。

塗装は下塗り・中塗り・上塗りの3工程で行われ、下塗りで下地との密着性を確保し、中塗りで塗膜の厚みを形成、上塗りで耐候性と仕上がりを整えます。

使用する塗料は、アクリル・ウレタン・シリコン・フッ素などがあり、予算と耐用年数のバランスを考慮して選定します。

塗装は見た目の問題だけでなく、建物全体の寿命に直結するため、工程管理と乾燥時間の確保が極めて重要です。

Step6. 鉄部塗装工事

手すりや階段、扉、配管などの鉄部は、錆びやすく劣化が進行しやすい部位です。

鉄部塗装では、まずケレン作業によって既存の錆や旧塗膜を除去し、下地を整えます。

その後、錆止め塗料を塗布し、仕上げ塗装を行います。

錆止め処理が不十分だと、短期間で再発する恐れがあるため、下地処理の丁寧さが重要です。

適切な鉄部塗装を行うことで、腐食の進行を抑え、安全性と美観を長期間維持できます。

Step7. 防水工事

防水工事は、雨漏りを防ぐための最後の砦となる重要工程です。

屋上やベランダの防水層が劣化すると、雨水が建物内部へ浸入し、コンクリートや鉄筋の劣化を引き起こします。

防水工法には、ウレタン防水、シート防水、FRP防水などがあり、劣化状況や使用環境、予算に応じて最適な工法を選択します。

一般的な防水層の耐用年数は10〜15年程度で、大規模修繕のタイミングで更新することが建物寿命の延伸につながります。

上記の工事に加え、必要に応じて、エレベーター改修、給排水管更新、オートロック設置、LED照明への交換などの工事も実施します。これらは建物の価値向上に直結する重要な投資です。

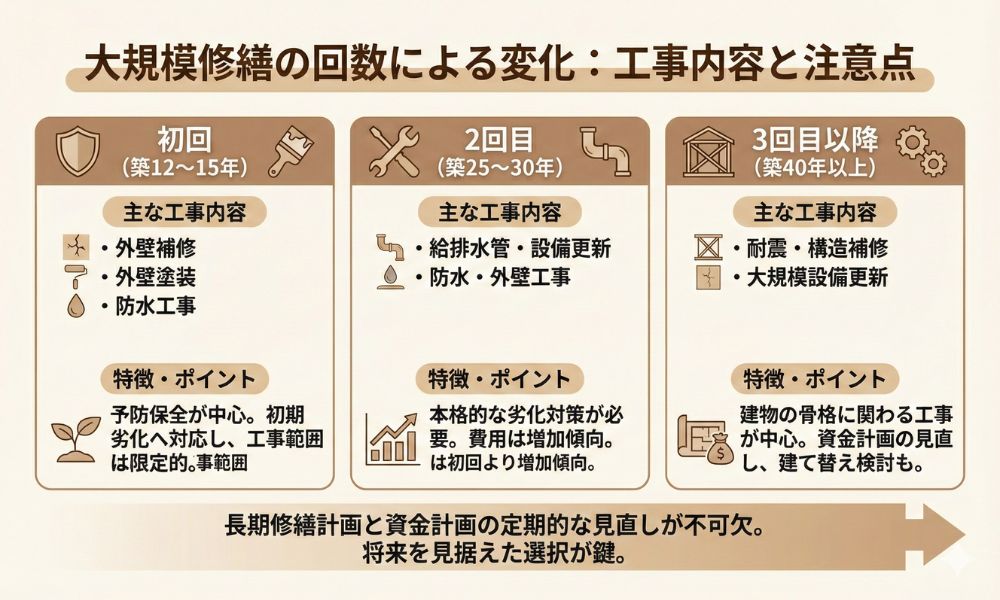

大規模修繕の回数による違い|1回目・2回目・3回目で異なるポイントを押さえよう

大規模修繕は実施する回数によって工事内容が大きく変わります。

1回目は予防保全が中心ですが、回数を重ねるごとに本格的な更新工事が必要になり、費用も増加します。

ここでは、各回の特徴と注意すべきポイントを解説します。

| 修繕回数・築年数目安 | 主な工事内容 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| 初回(築12〜15年) | 外壁補修、外壁塗装、防水工事、シーリング工事 | 予防保全が中心。 初期劣化への対応が主で、建物の寿命を延ばすことが目的。 比較的工事範囲は限定的。 |

| 2回目(築25〜30年) | 給排水管更新の検討、サッシ交換、設備の老朽化対策、防水・外壁工事 | 本格的な劣化対策が必要。 設備系工事が増え、費用は初回より20〜30%増加する傾向。 |

| 3回目以降(築40年以上) | 耐震補強、大規模設備更新、バリアフリー化、外壁・構造補修 | 建物の骨格に関わる工事が中心。 資金計画の見直しが必須で、建て替え検討も視野に入る段階。 |

大規模修繕は回数を重ねるごとに工事内容が高度化し、費用や判断の重要性も増していきます。

初回は予防保全、2回目以降は設備更新や構造対応が中心となるため、長期修繕計画と資金計画を定期的に見直すことが不可欠です。

将来を見据え、建物の状態に合った選択を行うことが資産価値維持の鍵となります。

大規模修繕で発生しやすいトラブルと予防策

大規模修繕では、計画段階から工事完了後まで、様々なトラブルが発生する可能性があります。

事前にトラブルの種類と対策を知っておくことで、多くの問題を未然に防ぐことができます。

ここでは、実際に多く報告されているトラブル事例と、その予防策について具体的に解説します。

住民間での意見対立が起こる

大規模修繕では、工事内容や費用、業者選定を巡って住民間で意見が対立しやすい傾向があります。

これを防ぐためには、管理組合による情報開示と対話の場づくりが不可欠です。

定期的な説明会の開催や、議事録・資料の配布により、検討過程を可視化しましょう。

また、アンケートを実施して住民の意向を事前に把握することも有効です。

特に高額な改修工事を含む場合は、複数の選択肢と費用比較を提示し、納得感を高めることが重要です。丁寧な合意形成がトラブル防止につながります。

工事途中で予算を超過してしまう

大規模修繕で多いトラブルが工事途中での予算超過です。

これを防ぐには、必ず複数業者から相見積もりを取得し、工事項目ごとに単価と数量を比較することが重要です。

加えて、設計事務所やマンション管理士など第三者専門家による見積チェックを行うと、不要工事や過剰仕様を防げます。

また、想定外の補修に備え、工事費全体の5〜10%程度を予備費として確保しておくと安心です。

事前準備の精度が、予算管理の成否を左右します。

施工品質が理想とは違った

施工品質のトラブルを防ぐには、工事中のチェック体制を整えることが最重要です。

管理組合任せにせず、工事監理者(設計監理・第三者監理)を配置し、定期的な現場確認を実施しましょう。

各工程の写真記録を残し、完了後の検査も厳格に行うことが大切です。

特に下地補修や防水工事など、完成後に見えなくなる工程は施工中の立ち会い確認が不可欠です。

記録と監理を徹底することで、品質低下のリスクを大きく減らせます。

問題発生時の適切な相談窓口と解決手順

万が一トラブルが発生した場合は、感情的に対応せず、段階的に解決を図ることが重要です。

まずは施工業者と事実確認と協議を行い、それでも解決しない場合は、マンション管理士や建築士、弁護士など第三者専門家に相談しましょう。

さらに、住宅紛争審査会や各地の建築士会、消費生活センターも有効な相談先です。

早期に専門窓口を活用することで、問題の長期化や訴訟リスクを回避できます。

大規模修繕を確実に成功させるための専門家活用法

大規模修繕は専門的な知識が必要な複雑なプロジェクトです。

管理組合だけで適切に判断することは困難な場面も多いため、外部の専門家を効果的に活用することが成功の鍵となります。

ここでは、専門家の種類とその活用方法、選定時の注意点について解説します。

外部専門家に依頼する具体的なメリット

大規模修繕を確実に成功させるためには、外部専門家の活用が非常に有効です。

設計事務所や修繕コンサルタントを起用することで、管理組合だけでは判断が難しい部分を客観的に整理できます。

特に初回の大規模修繕では、経験不足による判断ミスを防ぐ意味でも大きな安心材料となります。

- 建物劣化状況の客観的な診断

- 過不足のない工事仕様書の作成

- 公平性の高い施工業者選定

- 工事中の品質・コスト管理

専門家が入ることで、管理組合の負担軽減と合意形成の円滑化にもつながり、結果として修繕全体の質が向上します。

優良な施工業者を見極めるポイント

施工業者選びは、大規模修繕の成否を左右する最重要ポイントです。

価格だけで判断すると、施工品質やアフター対応に問題が生じる可能性があります。

複数の視点から総合的に評価することが不可欠です。

- 同規模マンションでの施工実績

- 会社の財務状況・継続性

- 工事保証・瑕疵対応の内容

- アフターサービス体制

- 担当者の説明力・対応姿勢

可能であれば、過去の施工物件を実際に見学し、仕上がりや管理状況を確認すると判断材料として非常に有効です。

第三者コンサルタントを活用する際の注意点

第三者コンサルタントは心強い存在ですが、選び方を誤ると逆にトラブルの原因になることもあります。

特に注意すべきなのが、施工業者との不透明な関係や談合リスクです。

- 報酬体系が明確に提示されているか

- 過去の支援実績・管理組合の評価

- 特定業者への誘導がないか

- 複数社を比較検討しているか

コンサルタント料が極端に安い場合は要注意です。

施工業者からバックマージンを受け取っている可能性もあるため、契約内容と中立性を慎重に確認しましょう。

新東亜工業が行ったマンション大規模修繕の施工事例

埼玉県さいたま市に所在するマンションにおいて、新東亜工業が実施した大規模修繕工事の全プロセスを、オーナー様との実際のやり取りを交えながら詳しくご紹介します。

本事例では、お問い合わせから現地調査、見積説明、契約、施工、引き渡しまでの一連の流れを透明性高く記録しており、マンションオーナー様とって、大規模修繕を検討する際の具体的な参考資料となります。

ご相談から現地調査までの流れ

マンションオーナー様から「外壁と屋上防水を一新したい」「費用感を知りたい」というご相談を受け、新東亜工業の事務員が丁寧にヒアリングを実施しました。

物件の所在地、お客様のお名前、連絡先などの基本情報を確認し、担当営業である高井がその日のうちに折り返し連絡を行いました。

| 対応項目 | 内容 | 対応時間 |

|---|---|---|

| 初回対応 | 事務員が基本情報をヒアリング、担当者へ迅速に引継ぎ | お問い合わせ受付時 |

| 折り返し連絡 | 営業担当(高井)から連絡、現地調査の日程調整 | 当日中 |

| 所有形態確認 | 管理組合かオーナー個人所有かを明確化(本件は個人所有) | 初回連絡時 |

| 図面確認 | 図面の有無を事前確認し、調査時に撮影・寸法計測を実施 | 日程調整時 |

| 現地調査実施 | 今週木曜日11時に訪問 | お問い合わせから3~4日以内 |

初回のお問い合わせでは、お客様が安心してご相談できるよう、丁寧なヒアリングと迅速な対応を徹底しています。

特に、管理組合とオーナー個人の違いや図面の有無を事前に確認することで、その後の調査や見積作成がスムーズに進む体制を整えています。

お問い合わせから数日以内に、営業担当の高井と調査担当の畑中が現地を訪問し、建物の状態を詳細に確認しました。

屋上防水、外壁、廊下内部、鉄部、シーリングなど、細部にわたって劣化状況をチェックし、適切な工法や費用について丁寧に説明を行いました。

現地調査では、単に状態を確認するだけでなく、工法ごとのメリット・デメリットや費用への影響を丁寧に説明し、お客様が納得して判断できるよう配慮しています。

また、シーリングの太さが通常の約2倍(30mm)であることなど、見落としがちなコスト増要因も正直に開示し、透明性の高い提案を心がけています。

施工内容と工事金額

現地調査の約1週間後、お客様のご自宅にて見積書の説明を実施しました。

見積書は項目ごとに分かりやすく整理され、共通仮設工事、足場工事、下地補修工事、洗浄工事、シーリング工事、塗装工事、防水工事、諸経費など、全ての工程について詳しく解説しました。

主な施工内容と工事内訳

| 工事項目 | 施工内容 | ポイント・備考 |

|---|---|---|

| 共通仮設工事 | 養生、ゴミ処理、清掃、現場管理費用など | 駐車場借用により道路使用申請費用を削減 |

| 足場工事 | 建物周囲に足場設置、出入口上部に転落防止コンパネ設置 | 安全確保を徹底、通行者への配慮 |

| 下地補修工事 | モルタルひび割れの補修(実数精算) | 足場設置後の全面打診調査で正確な数量確定、想定より多い場合もサービス対応 |

| 洗浄工事 | 高圧洗浄による既存塗膜・防水面の清掃 | 塗装・防水の密着性向上のための下地処理 |

| シーリング工事 | 既存シールの撤去・打ち替え(サッシ廻り、建物目地、ドア周辺など) | シール幅30mmと通常より太く、数量も多い(コスト増要因を事前説明) |

| 塗装工事(外壁) | 下塗り+シリコン塗料2回塗り(計3回塗り) | ピンク色→クリーム色へ変更、白部分は白で統一 |

| 塗装工事(鉄部) | ケレン(錆・汚れ落とし)+錆止め+シリコン塗料2回塗り(計3回) | 手摺、玄関枠、鉄扉、メーターボックス等、廊下内手摺はグレー系に変更 |

| 塗装工事(天井) | 通気性塗料2回塗り | 結露防止、通気性確保 |

| 防水工事(屋上) | ウレタン防水密着工法:プライマー+ウレタン2回+トップコート | ライトグレー色で遮熱効果を確保 |

| 防水工事(バルコニー) | ウレタン防水 | 住人対応(アンテナ移動)も迅速に実施 |

| 改修用ドレン設置 | 蛇腹ホース式ドレンで漏水リスク対策 | ドレンからの漏水を未然に防ぐ提案(追加提案) |

| 竣工クリーニング | 窓ガラス、汚れ箇所の水拭き清掃 | 足場解体時に実施 |

| 諸経費 | 現場管理費、会社経費 | 透明性のある内訳提示 |

見積説明では、お客様が理解しやすいよう、1ページずつ丁寧に解説し、専門用語には図解やサンプル(改修用ドレン、密着工法の見本など)を用いて視覚的にも分かりやすく説明しています。

また、実数精算項目については事前に明示し、後からの追加費用に対する不安を軽減しています。

今回の施工における工事金額と工事期間は、以下の通りです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 総工事金額 | 1,210万円 |

| 工事期間 | 58日間 |

| 防水工法 | ウレタン防水密着工法(屋上・バルコニー) |

| 塗装仕様 | シリコン塗料(外壁・鉄部) |

| 施工範囲 | 外壁、屋上、バルコニー、廊下内、鉄部全般 |

見積提示時に「予算が厳しい」とのご相談があったため、以下のような柔軟な対応を提案しました。

- 廊下内部の工事を保留または省略する選択肢

- 防水工法の変更(塩ビシート→ウレタン)

- 部分的な施工範囲の見直し

- 塗装グレードの調整(シリコン→ウレタンなど)

最終的に、お客様はウレタン防水を選択され、廊下内も含めた全体施工で契約となりました。

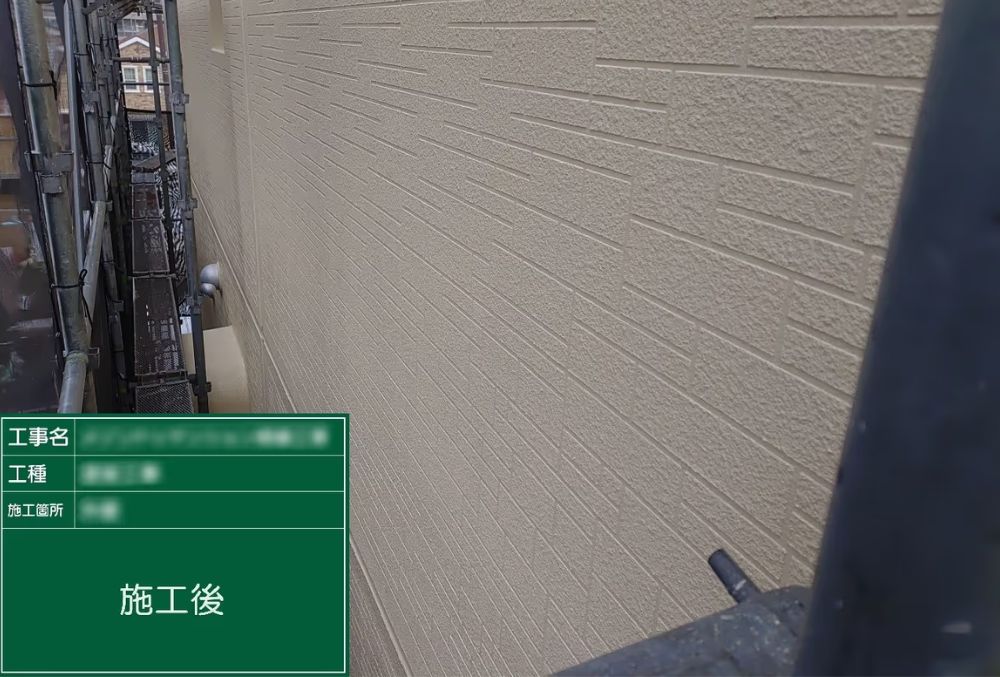

お客様の声と仕上がり

工事完了後、オーナー様からは高い満足度の声が寄せられました

オーナー様の総合評価:

「見積の段階から丁寧で分かりやすく、工事中も定期的に報告をいただけたので安心してお任せできました。仕上がりもイメージ通りで、建物が新築のように生まれ変わりました。予算面での相談にも柔軟に対応していただき、想定より多かった下地補修もサービスで対応してくださったことに感謝しています。1,210万円という金額は決して安くはありませんが、58日間という短期間で高品質な工事を完成させていただき、大変満足しています。」

また今回の施工では、お客様の要望を細部まで反映し、高品質な仕上がりを実現しました。

仕上がりのポイント

- 色の再現性: ピンク色の外壁をクリーム色に、白い部分は白で統一し、オーナー様のイメージ通りの仕上がりを実現

- 鉄部の色分け: 廊下内の手摺はグレー系に変更、雨樋は既存色を維持するなど、細かな要望にも対応

- 防水性能の確保: 改修用ドレンの設置により、将来的な漏水リスクを大幅に低減

- 下地補修の徹底: 全面打診調査により正確な補修箇所を特定し、軽微な追加分はサービスで対応

- タイル調外壁の質感維持: 目地とタイルを単色塗装しつつ、タイル調の凹凸は維持

また、工事中に発生した想定外の課題(バルコニーのアンテナ移動など)にも、現場管理者が住人様と直接連絡を取り、迅速に解決しました。

また、下地補修の数量が想定よりわずかに多かった場合も、「サービスで対応します」と柔軟な姿勢を見せ、お客様からの信頼を獲得しています。

参照事例:【実録】マンションオーナー様必見!マンションの大規模修繕の流れを完全公開!~問い合わせから完工までのリアルな会話~

このように、建物の状況やお客様の要望に合わせて重要に対応し、質のいい施工を提供しておりますので、マンションの大規模修繕をご検討中のオーナー様は、ぜひ新東亜工業へお問い合わせください。

大規模修繕に関するよくある質問【FAQ】

大規模修繕について、管理組合や住民から寄せられる代表的な質問とその回答をまとめました。

基本的な疑問から実務的な内容まで、分かりやすく解説します。

- 大規模修繕とは具体的にどのような工事ですか?

- 大規模修繕とは、マンションの経年劣化に対応するため、管理組合が主体となって計画的に実施する大がかりな修繕工事です。

足場を設置し、外壁補修、外壁塗装、防水工事、シーリング工事など、主に共用部分を対象に施工します。

劣化を放置すると安全性や耐久性が低下するため、建物の長寿命化と資産価値の維持を目的として行われます。

また、修繕とあわせて設備更新や機能向上工事を検討するケースもあり、将来を見据えた重要なメンテナンスです。

- 大規模修繕を実施しないとどうなりますか?

- 大規模修繕を実施しない場合、外壁や防水層の劣化が進行し、雨漏りやタイルの剥落など重大な不具合が発生する可能性があります。

さらに、コンクリート内部に雨水が浸入すると鉄筋腐食が進み、建物の構造安全性にも悪影響を及ぼします。

結果として、修繕費用が想定以上に膨らみ、資産価値の大幅な低下や居住環境の悪化につながります。計画的に修繕を行わないことは、長期的に見て大きなリスクとなります。

- 実施する周期の目安はどのくらいですか?

- 大規模修繕の実施周期は、一般的に12〜15年が目安とされています。

この周期は建材の耐用年数や、国土交通省が示す長期修繕計画ガイドラインに基づいています。

ただし、建物の立地環境や過去の施工内容、使用している材料によって劣化速度は異なります。

そのため、定期的な建物診断の結果を踏まえ、実情に合わせて判断することが重要です。

一律の年数だけで決めるのは避けましょう。

- どのような工事項目が含まれますか?

- 大規模修繕には、足場を設置する仮設工事をはじめ、下地補修、タイル補修、シーリング工事、外壁塗装、鉄部塗装、防水工事などが基本項目として含まれます。

マンションの状態によっては、設備配管の更新検討や共用部改修などが追加されることもあります。

建物全体を総合的に点検・補修する工事であるため、事前に工事項目を明確にし、優先順位をつけて計画することが大切です。

- 工事費用の負担方法について教えてください

- 大規模修繕の工事費用は、毎月区分所有者から徴収している修繕積立金を主な財源として賄います。

しかし、積立金が不足している場合は、一時金の徴収や金融機関からの借入を検討する必要があります。

これらは住民負担が大きくなるため、長期修繕計画に基づいた適切な積立金設定が重要です。

資金不足は修繕内容の縮小や延期につながるため、早めの見直しが求められます。

- 修繕と改修はどう使い分けるのですか?

- 修繕とは、劣化した部分を補修し、建築当初の性能や機能に戻す工事を指します。

一方、改修はオートロック設置やバリアフリー化、省エネ設備導入など、性能や利便性を向上させる工事です。

大規模修繕では、建物の状態や住民ニーズに応じて修繕と改修を組み合わせるのが一般的です。

将来の維持管理や資産価値を見据えた判断が重要になります。

- 工事中に困ったことがあればどこに相談すべきですか?

- 工事中に騒音や施工内容、進行状況などで問題が生じた場合は、まず施工業者や工事監理者に相談するのが基本です。

それでも解決しない場合は、マンション管理士や建築士、弁護士などの専門家に相談しましょう。

第三者の立場から助言を受けることで、冷静かつ適切な対応が可能になります。

問題を放置せず、早期に相談することがトラブル拡大防止の鍵です。

まとめ

大規模修繕は、マンションの安全性と資産価値を維持するために欠かせない重要な工事です。

適切な時期に計画的に実施することで、建物を長期にわたって良好な状態に保つことができます。

この記事の重要ポイント

- 大規模修繕は12〜15年周期で実施するのが一般的

- 費用相場は1戸あたり100〜125万円程度

- 工事は仮設から防水まで複数工程で構成される

- 回数を重ねるごとに工事内容が本格化する

- トラブル予防には透明性の高い運営が重要

大規模修繕の成功には、早期からの情報収集と計画的な準備が不可欠です。

修繕積立金の適切な管理、住民への丁寧な説明、信頼できる専門家の活用を心がけることで、スムーズな工事実施が可能になります。

本記事で紹介した知識を参考に、皆さまのマンションに最適な大規模修繕計画を立案してください。

マンションという大切な資産を守り、快適な住環境を次世代に引き継ぐために、今できることから始めていきましょう。