マンション大規模修繕のポイント完全ガイド|費用・進め方・注意点

2025/07/24

マンションの価値を維持し、住民の快適な暮らしを守るためには、定期的な大規模修繕が欠かせません。しかし「いつ・どのように・どれくらいの費用がかかるのか」など、疑問や不安を抱える管理組合や居住者も多いのではないでしょうか。

この記事では、マンション大規模修繕の基本から、実施時の進め方・費用の目安・業者選定のコツ、さらには手抜き工事を防ぐ方法やよくある質問まで、体系的にわかりやすく解説します。正しい知識と判断力を身につけ、後悔のない修繕を実現しましょう。

目次

そもそも大規模修繕とは?その目的と基本を理解しよう

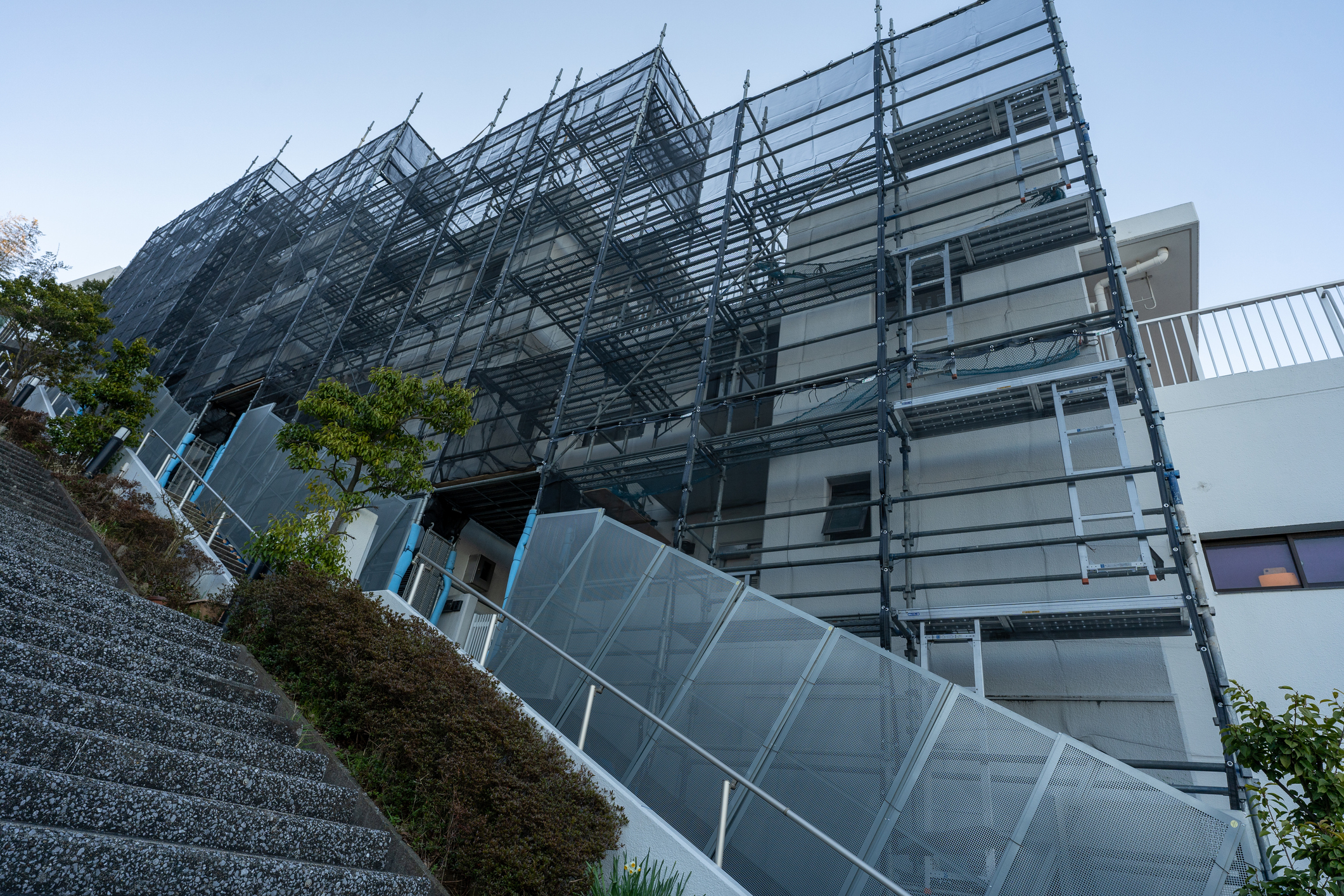

マンション大規模修繕とは、建物全体の劣化部分を補修・改修し、機能や安全性を維持・向上させるために行う計画的な工事のことです。日常的な修理ではカバーしきれない老朽部分を対象とし、住民の生活環境と建物の寿命を守るために不可欠です。

大規模修繕の定義と修繕項目

大規模修繕には、以下のような工事項目が含まれます:

- 外壁の塗装やひび割れ補修

- 屋上やバルコニーの防水工事

- シーリング(コーキング)工事

- 共用部の改修(廊下、階段、エントランスなど)

- 給排水設備や電気設備の更新

- 鉄部塗装や建具の修繕

これらの工事は、建物全体の美観や性能の維持はもちろん、漏水事故や劣化による事故の予防にも直結します。通常、築12〜15年を目安に1回目、25〜30年で2回目の実施が推奨されています。

修繕と改修・リフォームの違い

「修繕」は原状回復・維持が目的ですが、「改修」は性能向上、「リフォーム」は主に美観向上を目的とする工事です。大規模修繕では、主に“修繕”と“必要最低限の改修”が中心となります。

たとえば、外壁塗装の再施工は修繕、断熱材の追加は改修、内装の更新はリフォームに該当します。これらの区別を正しく理解しておくことで、適切な予算配分や合意形成がスムーズになります。

なぜ定期的な大規模修繕が必要なのか

劣化が進行すると、雨漏りや落下事故といった安全リスクだけでなく、資産価値の低下や住民満足度の低下にもつながります。また、劣化が進んでからでは補修費用が大きく膨らむため、計画的な修繕が費用面でも有利なのです。

さらに、管理状態の良し悪しは中古物件の売買価格にも影響します。適切な時期に修繕を行っていれば、売却時の査定価格も安定し、住み替えや投資目的の居住者にとっても大きな安心材料となります。

大規模修繕で行われる工事内容

マンションの大規模修繕では、建物の安全性・快適性・耐久性を維持・向上させるために、さまざまな工事が行われます。以下に代表的な工事項目を紹介します。

外壁塗装工事

外壁のひび割れや塗膜の剥がれを補修し、美観を保つだけでなく、建物内部への雨水侵入を防ぎます。高圧洗浄・下地補修・塗装の3工程が基本です。

シーリング(コーキング)工事

外壁目地やサッシ周りの防水材を打ち替える工事です。経年で硬化やひび割れが進行するため、防水性を保つには定期的な打ち替えが必要です。

屋上・バルコニー防水工事

屋上やバルコニーからの雨漏りを防ぐため、ウレタン防水やシート防水を施します。既存防水層の劣化状況に応じて補修または全面改修を行います。

鉄部塗装工事

共用部の手すりや扉、階段など鉄製部材に錆止め・塗装を施す工事です。腐食防止と景観維持を目的とします。

共用部改修工事

エントランスや廊下、階段などのタイル補修・照明器具の更新・手すりの設置など、バリアフリーや安全性の向上を図る工事です。

給排水設備の更新

古くなった給水管や排水管を交換することで、水漏れや配管破損のリスクを軽減します。専有部内まで施工が必要な場合は、住戸内立ち入りが発生することもあります。

マンション大規模修繕の進め方とスケジュール

ここでは、実際に大規模修繕を行う際の手順とスケジュールの流れを解説します。準備段階から竣工まで、管理組合の主体的な動きが求められます。

大規模修繕の第一歩|長期修繕計画の立て方

大規模修繕の第一歩は「長期修繕計画」の策定です。これは30年〜40年単位で必要な修繕項目と実施時期・費用をまとめた計画書で、国交省も策定を推奨しています。

計画の立案にあたっては、専門のコンサルタントや設計事務所と連携して、建物の劣化状況や地域性、過去の施工履歴などを総合的に考慮することが大切です。適切な長期計画は、資金計画とも密接に関係しており、無理のない積立金設定や一時金回避にもつながります。

建物診断〜設計〜業者選定〜着工までの流れ

- 建物劣化診断の実施(外壁や屋上、設備の現況を調査)

- 修繕設計・仕様書作成(どの工法・材料で行うかを明記)

- 見積もり徴収と業者選定(複数社から取得し比較)

- 住民説明会と合意形成(内容説明と住民理解の促進)

- 契約・着工・施工管理(工期中の品質と安全を確保)

- 竣工・引き渡し・アフター管理(保証書の発行やメンテナンス案内)

各段階で第三者の専門家や施工監理者を入れることで、透明性と公平性を高めることができます。特に見積もり比較では、単価の根拠や工法の違いを正しく理解することが重要です。

大規模修繕で管理組合の役割と意思決定のポイント

管理組合は発注者の立場となり、企画から実行まで全体を統括します。理事会や修繕委員会を設置し、定期的に進捗確認と意思決定を行う体制が不可欠です。

修繕内容や業者選定に関しては、居住者の立場から多様な意見が出るため、議事録の公開や説明会の実施を通じて、丁寧な情報共有を心がけましょう。信頼性の高い進行管理が、修繕への賛同と満足度につながります。

大規模修繕の費用相場と積立金の考え方

費用はマンションの規模や内容により大きく変動します。ここでは、相場や積立金の考え方、補助金の可能性について解説します。

戸数別・工事項目別の費用目安

| 戸数(目安) | 総工費相場 | 1戸あたり負担額 |

|---|---|---|

| 20戸前後 | 約3,000万〜5,000万円 | 約150万〜250万円 |

| 50戸前後 | 約7,000万〜1億円 | 約140万〜200万円 |

| 100戸前後 | 約1.5億〜2億円 | 約150万〜200万円 |

また、主要工事項目の単価目安は次の通りです:

| 工事項目 | 単価目安 | 補足事項 |

|---|---|---|

| 外壁塗装 | 約3,000〜5,000円/㎡ | 足場設置費用込みの場合あり |

| 屋上防水 | 約5,000〜8,000円/㎡ | ウレタン防水やシート防水など |

| シーリング工事 | 約500〜1,000円/m | 外壁目地・サッシまわりが対象 |

| 共用部改修 | 約100万〜500万円 | 廊下、階段、エントランスなど |

| 給排水管更新 | 数百万〜数千万円 | 専有部を含むケースもあり |

物価変動や資材高騰、施工需要の集中などにより、工費は毎年変動します。最新相場を知るには、複数業者への見積もり依頼が有効です。

修繕積立金と借入・一時金の違い

修繕費用の主な財源は「修繕積立金」です。これは毎月の管理費とは別に設定され、計画的に積み立てる必要があります。

積立が不足している場合は、以下の選択肢も検討されます:

- 一時金徴収:住民から追加で徴収(負担感が大きいため事前説明が重要)

- 借入:金融機関や管理会社を通じて融資を受ける(返済スケジュールの明確化が必要)

これらの負担方法は、事前に管理組合・住民間で十分な合意を得て決定する必要があります。特に高齢世帯が多いマンションでは、無理のない返済計画が求められます。

大規模修繕での補助金・助成金の活用可否

一部自治体では、省エネ改修・耐震化を伴う工事に対して補助金が用意されています。たとえば、東京都や横浜市などの都市部では、特定の条件を満たすと数十万円〜数百万円単位の助成が受けられることもあります。

助成金の対象となる工事には、太陽光発電の設置やバリアフリー化、長寿命化対策などがあります。申請には期限や書類準備が必要となるため、施工業者と連携して早めに情報収集を行いましょう。

業者選定のコツと失敗しないチェックポイント

大規模修繕の成否は、どの業者に依頼するかで大きく左右されます。信頼できる施工会社を選ぶことは、予算内で高品質な工事を実現するための最重要課題です。

複数見積もりで価格だけを見ない視点が重要

複数の業者から相見積もりを取ることは必須ですが、価格だけで決めるのは危険です。以下のような項目に着目して比較検討することが大切です。

工事項目の内訳が明確か

見積書の中で、具体的な工事項目が分かれて記載されているかを確認しましょう。例えば「外壁工事一式」などのざっくりとした表記ではなく、「高圧洗浄」「下地補修」「中塗り・上塗り」など詳細に分かれている方が信頼性が高いです。

単価の根拠が説明されているか

数量や単価の根拠が不明瞭だと、後で追加請求が発生するリスクがあります。なぜその単価になるのか、材料費・人件費・諸経費などの内訳が説明されているかをチェックしましょう。

仕様書や材料のグレードが記載されているか

「シリコン系塗料」「ウレタン防水材」など、使用する材料のグレードや製品名が明示されていれば、品質の判断がしやすくなります。材料名が省略されている見積もりは注意が必要です。

実数精算かどうか(実際の数量で精算する方式)

実数精算とは、事前の想定数量ではなく、実際に使った数量で最終的な精算を行う方式です。特に下地補修などは、足場を組んでから初めて分かるケースも多いため、実数精算の明記があると安心です。

信頼できる大規模修繕施工業者選びのチェックリスト

信頼できる業者には以下のような具体的な特徴があります。それぞれの項目を確認することで、安心して任せられる施工会社かどうかを見極めましょう。

国交省登録の建設業者である

国土交通省の建設業許可を取得している業者は、一定の技術力と経営基盤があることが証明されています。

同規模・同種の修繕実績がある

自分たちのマンションと同じような規模・築年数・構造の物件での修繕実績が豊富な業者は、現場対応力やノウハウが蓄積されています。

建築士や施工管理技士が在籍している

有資格者が社内にいることで、計画や施工の品質管理・安全管理がより徹底されます。

過去のトラブル事例がない

過去の顧客からのクレームやトラブル事例の有無は、インターネットの口コミや評判、国の処分歴検索などから確認できます。

アフターサービス内容が明確である

工事後の保証期間や対応内容が明示されている業者は、施工に対する責任感と誠実さを持っています。

第三者監理者を導入して品質管理を強化

工事を中立的に監視し、設計通りに施工されているかをチェックするために、第三者の監理者(建築士・コンサルタントなど)を導入するのも有効です。

大規模修繕でよくある質問Q&A

Q1. 小規模マンションでも大規模修繕は必要?

A. はい、必要です。規模に関係なく、建物は年数とともに確実に劣化します。外壁・屋上・給排水設備などは定期的な修繕が不可欠です。

Q2. エアコンは使える? 室外機はどうなる?

A. 基本的には使用可能ですが、足場の設置や作業エリアによっては、一時的に使用制限や室外機の取り外しが必要になる場合があります。

Q3. ベランダの荷物や洗濯物はどうすればよい?

A. 防水・塗装工事期間中は撤去が必要です。事前に管理組合からの通知に従って対応しましょう。

Q4. 在宅や立ち会いが必要なことは?

A. 原則不要ですが、配管工事やサッシ交換などで室内作業が伴う場合は、在宅を求められるケースがあります。

まとめ|大規模修繕を成功させるために大切なこと

マンションの大規模修繕は、建物の寿命を延ばし、住環境を守るための極めて重要な工事です。成功に導くためのポイントは以下の通りです。

- 計画性:長期修繕計画と資金準備を早めに行う

- 信頼性:業者の実績・資格・対応力を精査する

- 情報共有:住民への説明と合意形成を怠らない

- 第三者チェック:監理体制を整え、品質と公平性を確保する

これらを意識して進めることで、住民が安心して暮らせる建物を維持することができます。修繕は「未来への投資」。焦らず丁寧に進めましょう。