屋根防水シート工事とは?種類・費用・施工方法をわかりやすく解説!

2025/07/24

突然の雨漏りや天井のシミ…。そんな住宅トラブルを未然に防ぐために注目されているのが「屋根の防水シート工事」です。とはいえ、「防水シートってどんなもの?」「費用は高いの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、防水シート工事の基本から種類、施工方法、費用の目安まで、初めての方にもわかりやすく解説します。防水工事の重要性や、防水シート選びのコツ、施工後のメンテナンスまで幅広く網羅しています。

これから屋根リフォームや雨漏り対策を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

屋根防水シート工事とは?目的と屋根の基本構造を解説

屋根の防水シート工事とは、建物の屋根に防水機能を持たせるために、防水専用のシートを貼り付ける施工のことを指します。主に雨漏りを防止し、建物の寿命を延ばすことが目的です。屋根材の種類や建物の形状によって、適切なシートや工法を選ぶことが求められます。

防水工事が必要な理由と屋根の弱点

日本の住宅は、雨や湿気の影響を非常に受けやすい環境にあります。特に屋根は風雨や紫外線の影響を最も受ける部位であり、年月とともに劣化が進行します。

ひび割れ・浮き・剥がれといった症状が出ると、そこから雨水が侵入し、天井のシミやカビ、構造材の腐食など重大な問題を引き起こします。特に木造住宅では、防水層が劣化すると構造そのものがダメージを受けやすくなります。

防水シートをしっかり施工することで、屋根からの雨水の侵入をシャットアウトし、長期的に建物を守ることが可能です。結果的に、大規模な修繕やリフォームの頻度を減らし、トータルの維持費を抑えることにもつながります。

防水シートが果たす役割(一次防水・二次防水)

防水シートは、「一次防水」または「二次防水」として機能します。

- 一次防水:塗膜やシートそのものが直接的に水を遮断する層。金属屋根やスレート屋根の下に敷設されるケースが多いです。

- 二次防水:瓦などの屋根材の下に敷いておき、万が一、屋根材のすき間から水が入ってきても、下から守る役割を果たします。

一次防水の層が確実に機能することで、雨風の侵入を根本からブロックします。二次防水は万が一のトラブルにも対応できる「保険的」な役割を持ち、屋根の耐久性を大きく左右します。

防水シートの施工が求められる屋根の種類

屋根の形状や材質によって、防水シートの施工が必要なケースは異なります。また、新築か改修かによっても選ぶべき工法は変わってきます。

| 屋根の種類 | 特徴 | 防水シートの役割 |

|---|---|---|

| スレート屋根 | 薄い板状の屋根材で主流 | 二次防水として下に防水紙を施工 |

| 陸屋根(フラット屋根) | ビルやRC住宅に多い | 防水層そのものとしてシート施工 |

| 金属屋根(ガルバリウムなど) | 軽量・耐久性あり | 隙間からの浸水に備えたシート施工が必要 |

| 折板屋根 | 工場や倉庫で多用される | ボルト周辺の雨漏り対策に防水層が必須 |

屋根材との相性や温度変化への耐性、施工の難易度も考慮しながら適切なシートを選定することが重要です。

防水シートの種類とそれぞれの特徴

防水シートと一口に言っても、材質や施工方法によって特徴が大きく異なります。それぞれのシートがどのような建物に適しているかを理解しておきましょう。ここでは代表的な4種類の防水シートを解説します。

改質アスファルトシート

アスファルトに合成樹脂を加えて耐久性を高めたシートです。主に2種類の施工方法があります。

- トーチ工法:バーナーで加熱して密着させる。密着力が高く、ビルの屋上などに使われます。

- 常温粘着工法:火を使わずに貼れるため、戸建住宅にも適しています。

改質アスファルトは厚みがあり、耐候性・耐久性に優れており、改修工事でも安定した品質が期待できます。また、価格と性能のバランスもよく、コストパフォーマンスを重視する施主に選ばれています。

塩ビシート(塩化ビニル系)

柔軟性が高く、カラーバリエーションもあるため、商業施設や集合住宅で多く使われています。機械的に固定する「機械固定工法」と組み合わせて施工するケースが多いです。

【特徴】

- 耐薬品性・耐紫外線性に優れている

- 建物の動きにも対応しやすい

- 見た目が美しく、改修にも向いている

- 接合部を溶着できるため、強固な仕上がりが実現可能

既存防水層の上から施工できることが多く、建物を使いながらでも工事がしやすい点も利点です。

ゴムシート(EPDMなど)

EPDMと呼ばれる合成ゴムを使用した防水シートで、しなやかさがあり、複雑な形状の屋根にも対応可能です。海外では多く採用されている素材で、日本でも徐々に普及が進んでいます。

【特徴】

- 高い伸縮性で温度変化に強い

- 紫外線に強く、柔軟性を長く保てる

- シート同士の接着がやや難しいため、施工は要注意

- メンテナンス性が高い反面、耐用年数は10〜15年とやや短め

施工者の熟練度によって耐久性に差が出るため、信頼できる業者の選定がより重要になります。

ウレタン塗膜との違いと併用例

シート系防水と並んでよく使われるのが、ウレタン塗膜防水です。液体状のウレタンを塗り重ねて防水層を形成するもので、複雑な形状にも対応可能ですが、厚みの確保や施工者の技術に仕上がりが左右される点もあります。

一部の現場では、「ウレタン塗膜+シート防水」のハイブリッド施工も採用されることがあり、信頼性の高い防水層が期待できます。下地の状態や既存の防水層の材質によっては、ウレタンを下地調整材として使い、その上に防水シートを貼ることで相乗効果を狙う設計も可能です。

工事環境や屋根の形状に応じて、最も適した防水手法を選択することが、長持ちする住まいづくりの第一歩となります。

防水シート工事の施工方法と工程

防水シート工事は、シートの種類や建物の構造によって施工方法が異なります。代表的な工法には「密着工法」「機械固定工法」「絶縁工法」があり、それぞれの特徴や施工フローを理解することが重要です。

密着工法とは?基本の仕組みと特徴

下地に直接シートを密着させる工法で、トーチバーナーで加熱する「トーチ工法」や粘着剤を使う「常温粘着工法」があります。

【特徴】

- 下地と一体化するため、防水性能が高い

- 仕上がりが美しく、薄く仕上げられる

- 下地の状態に施工品質が左右されやすい

機械固定工法(アンカー固定)とは?

専用のディスクやアンカーを使ってシートを物理的に固定する方法です。シートの上からディスク溶着を行い、トップコートで仕上げます。

【特徴】

- 通気性を確保しやすく、湿気対策に有効

- 下地の影響を受けにくく、リフォーム向き

- アンカー穴を開けるため、防水層の設計に注意が必要

- 風圧・浮力にも強いため、大面積に向いている

絶縁工法(通気緩衝シート+脱気筒)とは?

既存防水層の上に通気緩衝シートを敷き、その上から防水層を施工する工法です。湿気や蒸気を脱気筒で逃がす構造になっています。

【特徴】

- 湿気を逃がせるため、膨れや剥離を防止

- 改修工事で非常に有効

- 通気構造の理解と高い施工技術が求められる

- 脱気筒の設置位置など設計力が求められる

シート防水工事の前に行う下地処理の重要性

いかに高性能なシートを使用しても、下地が不安定であれば防水性能は発揮できません。下地の割れ、段差、含水などをチェックし、適切な下地処理を行うことで長期耐久性が確保されます。

- クラック補修、段差調整、含水試験などが必要

- モルタル下地か金属下地かによって工程が変化

施工の一般的な流れ(例:塩ビシートの場合)

- 現地調査・下地確認:劣化状況や既存防水層の状態を確認

- 清掃・下地処理:ほこり・汚れを除去し、接着力を確保

- プライマー塗布(必要に応じて):接着性能の安定化

- シート敷設と固定:工法に応じて密着・アンカー・絶縁

- 接合部の処理:ジョイント部を溶着または粘着で強化

- トップコート塗布(必要に応じて):保護層の形成

- 完了検査・引き渡し:水張り検査などで漏水チェック

防水シート工事の費用相場と見積もりのポイント

防水シート工事の費用は、使用するシートの種類、工法、施工面積、建物の形状などによって大きく変わります。ここでは、一般的な費用目安と見積もり時に注意すべきポイントを紹介します。

平米単価の目安(材料別・工法別)

| 工法・材料 | 平米単価(税込) | 耐用年数目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 改質アスファルト(トーチ) | 5,500〜7,500円/㎡ | 約15〜20年 | 耐久性が高く新築向き |

| 改質アスファルト(常温) | 4,500〜6,000円/㎡ | 約12〜15年 | 戸建てや狭小部位向け |

| 塩ビシート防水(機械固定) | 5,000〜7,000円/㎡ | 約15〜20年 | 改修工事に最適、施工性高い |

| ゴムシート防水 | 5,000〜6,500円/㎡ | 約10〜15年 | 柔軟性高いが施工に注意 |

| ウレタン塗膜防水 | 4,500〜6,500円/㎡ | 約10〜13年 | 複雑形状や補修向け |

建物規模・形状による価格の違い

| 建物例 | 施工面積 | 想定費用(税込) |

| 戸建て住宅のバルコニー | 約10㎡ | 約5万〜10万円 |

| 中規模ビルの陸屋根 | 約100㎡ | 約60万〜80万円 |

| 大型施設の屋上 | 300㎡以上 | 200万円以上も |

勾配がある屋根や、塔屋・配管が多い屋上は、養生・足場・複雑な加工が必要なため単価が上がる傾向があります。

見積書で確認すべきポイント

- 材料の種類とグレード(厚さや耐候性)

- 施工方法(密着か、機械固定か)

- 諸経費(養生費・廃材処理費・仮設足場費など)

- 保証年数と内容(防水層のみ?下地含む?)

- 施工日数と工程スケジュール(工期管理)

見積もりの項目が不明確な場合や、「一式」表記が多すぎる場合は、内訳の詳細を確認するようにしましょう。また、複数社から相見積もりをとることで、適正価格や対応力の比較が可能になります。

実録!新東亜工業の施工事例|3階建てマンションの屋上防水工事

築38年の3階建てRC造マンションにて、屋上の防水工事をご依頼いただいた事例をご紹介します。

「屋上の防水塗装が剥がれてきて不安…」「ベランダや排水溝も気になる箇所がある」

そんな不安を抱えたお客様からメールにてお問い合わせをいただき、現地調査・見積・契約・施工・引き渡しまでを実際のやり取りと共にご紹介します。

途中で工法の変更が発生した点も含め、リアルな工事の流れがわかる内容です。

ご相談内容

屋上やベランダの防水劣化、排水溝の錆、駐輪場のライン引きについてもご相談がありました。

お客様はメールでのやりとりを希望されており、現地調査と見積が無料であることを案内することで安心感を提供できました。

お客様:屋上やベランダの防水塗装が剥がれているようなので見積をお願いします。

通路の排水溝の金属蓋の交換もお願いしたいです。担当者:現地調査・御見積は無料で行っておりますのでご安心ください。

お客様:12月12日 14時でお願いできますか? ついでに天窓と屋根の調査もお願いします。

工事の概要|工事金額と期間

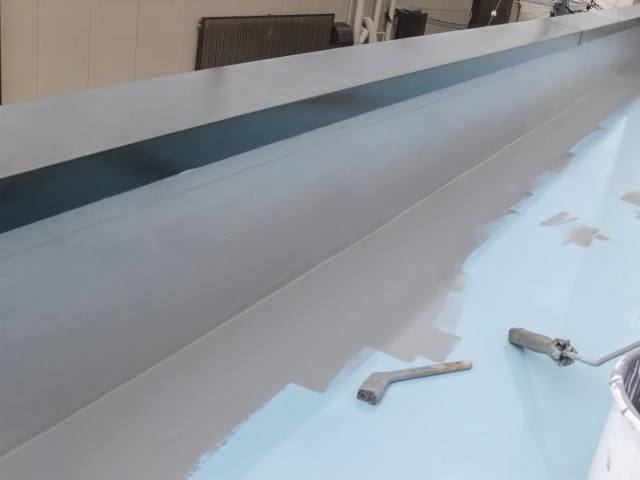

屋上防水工事 施工前

屋上防水工事 施工後

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物種別 | 3階建てマンション(RC造) |

| 所在地 | 東京都(詳細非公開) |

| 工事内容 | 屋上・塔屋・庇の防水工事、排水溝蓋交換、駐輪場ライン引き |

| 工法 | 通気緩衝工法(当初は密着工法予定) |

| その他特記事項 | 天窓・廊下清掃・駐輪場区画調整含む |

工事金額:100万円

工期:5日間

現地調査で判明した劣化症状

屋上の防水層は部分的に切れ・膨れが見られ、塔屋屋根はより劣化が進んでいました。

一方でベランダや廊下の防水はまだ機能していると判断され、不要な工事は避ける形でご提案しました。

担当者:塔屋屋根の防水層は屋上よりも状態が悪く、以前の工事からかなり年数が経っていると思われます。

お客様:そうなんですね。やはり雨漏りしてからじゃ遅いので、防水お願いします。

担当者:防水層が生きている場所については、今回は工事しなくても大丈夫です。

施工中のやり取りと配慮

洗浄後の確認で、旧防水層の膨れが多数見つかり、急遽「通気緩衝工法」への変更を提案。

工法変更による追加費用やメリットを丁寧に説明し、納得を得て施工を進行。

室外機や物干し台の取り扱い、駐輪場ライン引きのスケジュールも調整されました。

担当者:古い防水層の膨れがあり、通気緩衝工法への変更をおすすめします。

お客様:金額によりますが、効果があるならお願いしたいです。

担当者:費用追加で対応可能です。支払いは完工時で結構です。

引き渡し時のご感想

駐輪場のライン引きを含めた全工程が完了。

お客様には仕上がりをご確認いただき、満足のご感想をいただきました。

今後のトラブル時対応についても案内し、信頼関係を築いてお引き渡しとなりました。

担当者:駐輪場のライン引きも終わり、全ての工事が完了しました。

お客様:ありがとうございます。線がとてもきれいで満足です。

担当者:今後なにかあればいつでもご連絡ください。

本工事では、お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、メール主体のやり取りにも柔軟に対応しました。

現地調査により劣化の状態を正確に把握し、必要な工事だけをご提案。

施工中には想定外の劣化が発見されましたが、最適な工法へ変更し、お客様の納得を得て対応。

お引き渡し後もフォロー体制を伝えることで、長期的な信頼関係を築くことができました。

工事中の各工程は写真で丁寧に記録されており、お客様も仕上がりを写真で振り返ることができました。

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

まずはメール・お電話からご相談ください!

防水シート工事はDIYできる?プロに任せるべき理由

DIYが流行している昨今、防水工事も自分でできるのでは?と考える方も少なくありません。しかし、屋根の防水シート施工は専門的な知識と高度な技術、安全管理が求められるため、基本的には業者に依頼すべき工事です。

DIYのリスクと限界

- 高所作業による転落リスク:足場なしの作業は非常に危険です。

- 施工ミスによる雨漏り悪化:シートの重ね不足や溶着不良が起こりやすいです。

- 専門道具・材料の不足:適切な材料・道具が手に入りにくく、結果的に割高になるケースも。

防水工事は一見単純に見えても、下地処理、プライマーの選定、溶着方法、端部処理、排水勾配の確保など、多くの要素が絡み合います。

プロ業者に依頼するメリット

- 保証付きで安心:5年~10年の施工保証がつくケースが多い

- 火災保険・共済の申請サポートあり:台風や風災での工事は保険適用になることも

- 技術力と仕上がりの差:施工ムラのない美しい仕上がりで長寿命化に貢献

- 緊急対応・施工後点検の充実:信頼できる業者なら定期点検まで対応可能

業者選びで失敗しないためのチェックポイント

防水工事は施工不良がトラブルにつながりやすいため、業者選びが非常に重要です。以下の点を必ず確認しましょう。

経験・実績の確認

- 施工実績(屋根/屋上/バルコニー)

- 使用している防水材のメーカーと種類

- 公共工事・法人実績の有無(信頼性の指標)

契約・保証の明確さ

- 工事保証書の有無と年数(施工部分の範囲も確認)

- 万一の施工不良時の対応(再施工の可否)

- 保険適用可能かどうかの説明やサポート体制

コミュニケーション・対応力

- 現地調査時の説明の丁寧さ・知識の深さ

- 工程・金額・材料についての明瞭な説明

- 施工後の点検スケジュールやアフターサービスの有無

防水シート工事を行うべきタイミングとは?

以下のような劣化サインや建物状況がある場合は、早めに防水シート工事を検討すべきです。

劣化のサイン

- 屋根材に浮き・ひび割れ・剥がれがある

- 室内に雨染み・カビ臭が発生している

- 既存防水層が10年以上経過している

- 雨が降ると屋上やバルコニーに水がたまりやすくなった

防水改修が必要なタイミングの目安

| 状況 | 推奨対応 |

|---|---|

| 新築から10〜15年経過 | 定期点検+再塗布または重ね貼り |

| 雨漏りが発生している | 早急に専門業者に調査依頼 |

| 既存層の剥がれ・浮きあり | 全面改修(撤去+新設) |

早めに対応することで、建物内部への浸水被害や修繕コストの増加を未然に防げます。

よくある質問(FAQ)

Q1:防水シートの耐用年数はどのくらい?

A:使用する材料によって異なりますが、10〜20年が目安です。定期点検とトップコートの再施工でさらに寿命を延ばすことが可能です。

Q2:雨の日でも工事はできますか?

A:原則として雨天時は施工不可です。下地が濡れていると密着不良を起こす可能性があるため、晴れの日に限定して行います。

Q3:防水シートは上から重ね貼りできますか?

A:既存防水層の状態が良好であれば、絶縁工法などで重ね貼り施工が可能です。ただし、膨れや剥離がある場合は撤去が必要です。

Q4:火災保険や共済は適用されますか?

A:台風や突風などの自然災害による破損であれば、工事費用の一部が保険でカバーされることがあります。施工前に写真を残し、業者と相談して申請手続きを行いましょう。

まとめ|屋根の防水シート工事で建物の長寿命化と安心を

防水シート工事は、屋根や屋上を雨水から守り、建物の資産価値を維持するうえで欠かせないメンテナンスです。使用する材料や工法、業者の技術力によって仕上がりと耐久性に大きな差が出るため、適切な知識と信頼できる業者選びが重要です。

「少し気になる」「最近雨漏りが…」と思ったタイミングが、工事を検討するベストな時期です。早めの対応が、安心と快適な暮らしを守る第一歩になります。