ウレタン防水について|特徴・工法・費用・注意点などを解説

2025/07/24

建物の屋上やバルコニーなどで幅広く使用されている「ウレタン防水」。液状のウレタン樹脂を塗布して防水層を形成するこの工法は、柔軟性が高くさまざまな形状の場所に対応できる点が魅力です。また、継ぎ目のない仕上がりによって美観にも優れており、再施工が比較的容易という利点もあります。

さらに、他の防水工法と比較して軽量で建物への負担が少ない点も、多くの建築現場で採用されている理由のひとつです。塗膜防水のなかでも特に応用性が高く、部分補修や改修工事においても柔軟に対応できるため、長期的なメンテナンス性にも優れています。

一方で、施工品質は職人の技術力に左右されやすく、適切なメンテナンスを怠ると耐久性に影響が出ることも。特にトップコートの劣化や下地の不具合が放置されると、防水層の機能が著しく低下するため、定期的な点検と補修が必要不可欠です。

この記事では、ウレタン防水の基礎知識からメリット・デメリット、施工工程や費用相場、さらに他の防水工法との比較までを詳しく解説し、最適な防水工法を検討したい方に向けて実践的な情報をお届けします。

目次

ウレタン防水とは?基本構造と主な用途

ウレタン防水とは、液体状のウレタン樹脂を下地に塗布し、化学反応によって硬化させることで防水層を形成する塗膜防水工法のひとつです。この工法は、あらゆる形状や素材に柔軟に対応できるため、一般的には屋上やベランダ、バルコニーなどの水平面や勾配面に広く用いられています。

施工時には、まず下地を整えたうえでプライマー(接着促進剤)を塗布し、その後、ウレタン樹脂を1層目・2層目と分けて塗り重ねていきます。硬化後にはトップコートを施して紫外線や摩耗から防水層を保護します。このトップコートの種類によって、遮熱機能や耐候性を強化することも可能です。

また、ウレタン防水には「密着工法」と「通気緩衝工法」の2種類があります。密着工法は下地に直接塗り付ける方法で、比較的安価で短工期。一方、通気緩衝工法は下地の湿気を逃がす通気層を設けることで、膨れや剥がれのリスクを低減する方法です。下地の状態や建物の構造に応じて、適切な工法を選定することが重要です。

このように、ウレタン防水は新築・改修を問わず柔軟に対応できる工法として、住宅やビル、商業施設など幅広い建築物で活用されています。

ウレタン防水のメリットとデメリット

ウレタン防水には、次のようなメリットとデメリットがあります。

ウレタン防水のメリット

- 継ぎ目のない防水層

液体を塗り重ねて防水層を形成するため、シームレスな仕上がりが可能です。継ぎ目のない防水層は、水の侵入経路を最小限に抑え、長期間にわたって安定した防水性能を維持します。 - 複雑な形状への対応力

凹凸や障害物の多い場所にも柔軟に施工できるため、階段周りや配管の多い屋上、手すりや壁の立ち上がり部分など、他の工法では難しい部位でも対応可能です。 - 再施工や補修が容易

既存のウレタン層の上から重ねて塗ることができるため、部分的な補修にも対応しやすく、長期的なメンテナンスコストを抑えられる点がメリットです。 - 軽量で建物への負担が少ない

塗膜は非常に軽量であるため、建物の構造体にかかる負荷を最小限に抑えることができます。これは特に木造住宅や老朽化した建物において大きな利点となります。 - 美観性に優れる

平滑な塗膜で仕上がるため、見た目も美しく、建物の外観を損ねません。カラーも選べるため、デザイン性を重視する建物にも適しています。

ウレタン防水のデメリット

一方で、ウレタン防水には以下のような注意点もあります。

- 職人の技術に左右されやすい

塗膜の厚みや乾燥時間、施工環境に左右されるため、熟練した職人による確実な施工が求められます。業者選びの段階から信頼性を重視する必要があります。 - 乾燥・硬化に時間がかかる

ウレタン樹脂は湿度や気温の影響を受けやすく、完全に硬化するまで時間がかかる場合があります。雨天や梅雨時には工期の遅延が起こる可能性もあるため、天候管理が重要です。 - 紫外線に弱い

ウレタンそのものは紫外線に弱く、未保護のままだと劣化が早まります。そのため、トップコートによる保護が必須であり、定期的な塗り替えが必要です。 - 表面が傷つきやすい

柔らかい塗膜であるがゆえに、硬いものを落としたり強い摩擦が加わると傷がつくことがあります。屋上に物を置く場合や頻繁に人が出入りする場合には注意が必要です。

このように、ウレタン防水には多くの利点がありますが、施工品質や維持管理を適切に行うことで、その性能を最大限に発揮できます。

ウレタン防水の施工方法と工程

ウレタン防水の施工には、下地の調整から仕上げのトップコートまで、複数の工程を経て丁寧に仕上げていく必要があります。仕上がりの品質や防水層の耐久性は、この施工工程を正確に実施できるかどうかに大きく左右されます。以下では、標準的な密着工法を前提とし、現場でよく採用されているウレタン防水の基本的な施工手順を詳しく紹介します。

ウレタン防水の施工方法と工程1. 下地調整・清掃

まず最初に行うのが、下地の状況確認と調整作業です。防水工事においては、下地の状態がそのまま防水層の性能に直結するため、ここは非常に重要な工程です。劣化した既存の防水層、ほこり、油分、カビ、コケ、粉化したモルタルなどはすべて取り除き、清掃を徹底します。段差やクラック(ひび割れ)がある場合には、モルタル補修やシーリング材などで事前に補修を施します。

また、雨水が溜まりやすい「水たまり」箇所(通称:水溜り=パラペットなど)には適度な勾配調整を行い、排水がスムーズになるよう下地を整えることが重要です。ここでの精度が低いと、最終的な防水層の寿命や施工後のトラブルに繋がる可能性があります。

ウレタン防水の施工方法と工程2. プライマー(下塗り)塗布

下地調整が完了したら、次にプライマーと呼ばれる下塗り材を塗布します。これはウレタン樹脂と下地の密着性を高める役割を果たします。下地の材質(コンクリート、モルタル、アスファルトなど)や状態に応じて、適切な種類のプライマーを選定します。ローラーや刷毛を使って均一に塗布し、所定の乾燥時間を守ることが大切です。

プライマーの塗りムラや塗り残しがあると、防水層の密着が不十分となり、浮きや剥がれの原因になるため、丁寧な作業が求められます。特に立ち上がり部分や排水ドレン周りなどの取り合い部には、補強クロスなどを併用することもあります。

ウレタン防水の施工方法と工程3. ウレタン防水材の塗布(1層目・2層目)

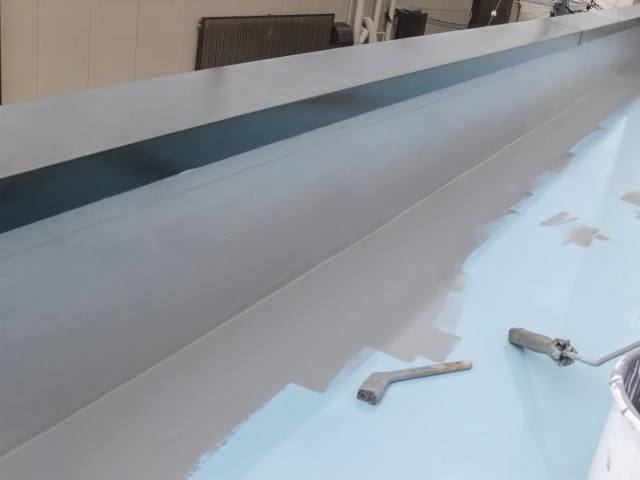

プライマーの乾燥後、防水材となるウレタン樹脂を塗布していきます。ウレタンは液状のため、刷毛やローラー、専用のゴム製ヘラ(スキージー)などを使って塗布し、均一な膜厚を形成する必要があります。

一般的に2層構成で行われ、1層目を塗布後にしっかりと乾燥させたうえで、2層目を塗り重ねるのが標準的な施工手順です。1層目と2層目の厚さを合わせて2〜3mm程度の塗膜が確保されるのが理想です。厚みにムラがあると、防水性能が不均一になるリスクがあるため、常に塗布量と施工範囲のバランスを意識する必要があります。

また、必要に応じて補強メッシュやガラス繊維などを中間層に挿入し、強度を高める方法もあります。

ウレタン防水の施工方法と工程4. トップコートの塗布

最後に、仕上げとしてトップコートを塗布します。ウレタン防水層そのものは紫外線や摩耗に弱いため、このトップコートによる保護が欠かせません。トップコートには、耐候性・遮熱性・耐久性に優れた製品があり、色の選択も可能です。

トップコートは5年程度を目安に再塗装が推奨されており、これを怠ると防水層本体が劣化し、再施工が必要になるケースもあります。見た目を保つだけでなく、機能維持の観点からも重要な工程です。

ウレタン防水の耐用年数とメンテナンス

ウレタン防水の耐用年数は、通常8年〜12年程度が目安とされています。ただし、これは施工品質やメンテナンスの有無、使用環境によって大きく前後します。たとえば、風雨や紫外線の影響が強い場所では、トップコートの劣化が早まる可能性があります。

トップコートの再塗装タイミング

最初に劣化が始まるのがトップコート部分です。色あせや艶消失、表面のチョーキング現象(白い粉が出る)などが見られたら、再塗装のサインです。定期的なトップコートの再塗装により、下層のウレタン防水層を長持ちさせることができます。

目安としては5年ごとに点検・再塗装を行うことで、全体の寿命を延ばし、全面改修の頻度を下げられます。また、トップコートには遮熱性タイプもあり、夏場の室温上昇を抑える副次効果も期待できます。

部分補修と全面改修の目安

小さなひび割れや局所的な剥がれは、部分補修で十分対応できます。ウレタンは追従性があるため、劣化部にだけ塗り足すことで修復可能です。ただし、全体的に防水層が硬化・収縮し始めた場合や、層の浮きが広範囲に見られる場合は、全面的な再施工が望ましいとされます。

防水層の寿命を正確に見極めるためには、専門業者による定期点検と診断を受けることが大切です。建物の築年数や使用状況に応じて、補修・改修計画を立てていきましょう。

通気緩衝工法とメンテナンス

通気緩衝工法は、下地に通気層を設けて水蒸気を逃がす構造となっており、湿気の多い場所や雨漏りリスクの高い建物に適しています。この工法は、膨れや剥がれの発生を抑えられるため、長期的にメンテナンスコストを抑えられるメリットがあります。

また、通気緩衝シートの上に防水層を重ねることで、万一下地が動いた場合にも防水層への影響を最小限に抑えられるという利点もあります。施工費用は密着工法よりも高めですが、長期的な安心感を得たい方には推奨される工法です。

実録!新東亜工業の施工事例|3階建てマンションの屋上防水工事

築38年の3階建てRC造マンションにて、屋上の防水工事をご依頼いただいた事例をご紹介します。

「屋上の防水塗装が剥がれてきて不安…」「ベランダや排水溝も気になる箇所がある」

そんな不安を抱えたお客様からメールにてお問い合わせをいただき、現地調査・見積・契約・施工・引き渡しまでを実際のやり取りと共にご紹介します。

途中で工法の変更が発生した点も含め、リアルな工事の流れがわかる内容です。

ご相談内容

屋上やベランダの防水劣化、排水溝の錆、駐輪場のライン引きについてもご相談がありました。

お客様はメールでのやりとりを希望されており、現地調査と見積が無料であることを案内することで安心感を提供できました。

お客様:屋上やベランダの防水塗装が剥がれているようなので見積をお願いします。

通路の排水溝の金属蓋の交換もお願いしたいです。担当者:現地調査・御見積は無料で行っておりますのでご安心ください。

お客様:12月12日 14時でお願いできますか? ついでに天窓と屋根の調査もお願いします。

工事の概要|工事金額と期間

屋上防水工事 施工前

屋上防水工事 施工後

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物種別 | 3階建てマンション(RC造) |

| 所在地 | 東京都(詳細非公開) |

| 工事内容 | 屋上・塔屋・庇の防水工事、排水溝蓋交換、駐輪場ライン引き |

| 工法 | 通気緩衝工法(当初は密着工法予定) |

| その他特記事項 | 天窓・廊下清掃・駐輪場区画調整含む |

工事金額:100万円

工期:5日間

現地調査で判明した劣化症状

屋上の防水層は部分的に切れ・膨れが見られ、塔屋屋根はより劣化が進んでいました。

一方でベランダや廊下の防水はまだ機能していると判断され、不要な工事は避ける形でご提案しました。

担当者:塔屋屋根の防水層は屋上よりも状態が悪く、以前の工事からかなり年数が経っていると思われます。

お客様:そうなんですね。やはり雨漏りしてからじゃ遅いので、防水お願いします。

担当者:防水層が生きている場所については、今回は工事しなくても大丈夫です。

施工中のやり取りと配慮

洗浄後の確認で、旧防水層の膨れが多数見つかり、急遽「通気緩衝工法」への変更を提案。

工法変更による追加費用やメリットを丁寧に説明し、納得を得て施工を進行。

室外機や物干し台の取り扱い、駐輪場ライン引きのスケジュールも調整されました。

担当者:古い防水層の膨れがあり、通気緩衝工法への変更をおすすめします。

お客様:金額によりますが、効果があるならお願いしたいです。

担当者:費用追加で対応可能です。支払いは完工時で結構です。

引き渡し時のご感想

駐輪場のライン引きを含めた全工程が完了。

お客様には仕上がりをご確認いただき、満足のご感想をいただきました。

今後のトラブル時対応についても案内し、信頼関係を築いてお引き渡しとなりました。

担当者:駐輪場のライン引きも終わり、全ての工事が完了しました。

お客様:ありがとうございます。線がとてもきれいで満足です。

担当者:今後なにかあればいつでもご連絡ください。

本工事では、お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、メール主体のやり取りにも柔軟に対応しました。

現地調査により劣化の状態を正確に把握し、必要な工事だけをご提案。

施工中には想定外の劣化が発見されましたが、最適な工法へ変更し、お客様の納得を得て対応。

お引き渡し後もフォロー体制を伝えることで、長期的な信頼関係を築くことができました。

工事中の各工程は写真で丁寧に記録されており、お客様も仕上がりを写真で振り返ることができました。

\お問い合わせや工事のお見積もり無料!/

まずはメール・お電話からご相談ください!

他の防水工法との比較(シート防水・FRP防水・アスファルト防水)

防水工事には、ウレタン防水以外にもいくつかの代表的な工法があります。建物の用途、面積、耐久性、コストなどに応じて、それぞれ適した工法を選定することが重要です。以下に主要な防水工法とウレタン防水との違いを比較表にまとめました。

| 工法 | 特徴 | 耐用年数 | 費用目安(㎡単価) | 向いている場所 |

|---|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 柔軟性があり複雑な形状に対応可能。再施工しやすい。 | 約8〜12年 | 約4,500〜7,000円 | 屋上、バルコニー、庇など |

| FRP防水 | 硬化が早く、衝撃・摩擦に強い。軽量で高強度。 | 約10〜15年 | 約6,000〜9,000円 | バルコニー、小面積の屋根 |

| シート防水 | 工場で作られたシートを貼るため、品質が安定。工期が短い。 | 約10〜15年 | 約5,000〜8,000円 | 広い屋上、倉庫、工場の屋根など |

| アスファルト防水 | 熱工法やトーチ工法を用い、厚みと耐久性に優れる。 | 約15〜20年 | 約7,000〜10,000円 | 大型建築物、ビル、マンションの大規模屋上 |

それぞれの工法にはメリット・デメリットがあるため、コストや施工条件だけでなく、建物の構造や利用状況も考慮して適切な防水工法を選ぶことが大切です。ウレタン防水は、特に改修工事や複雑な形状を持つ建物において、非常に柔軟で使いやすい選択肢となります。

ウレタン防水の費用相場と見積もりのポイント

ウレタン防水を検討する際、最も気になる点のひとつが施工費用です。とくに初めて防水工事を依頼する方にとっては、「どれくらいかかるのか」「どこまでが基本費用なのか」「追加料金が発生しやすいポイントはどこか」といった疑問が尽きないでしょう。ウレタン防水の費用は主に「平米単価」で見積もられますが、採用する工法や建物の状態、施工面積によって総額は大きく変動します。

平米単価と総額の目安

ウレタン防水の費用は、一般的に以下のような価格帯が目安となります。

- 密着工法:1㎡あたり約4,500円〜6,000円

- 通気緩衝工法:1㎡あたり約6,000円〜7,000円

たとえば、50㎡の屋上に通気緩衝工法を施工する場合、基本工事費だけで約30万円〜35万円程度が想定されます。ただし、この金額には足場設置費、下地補修費、廃材処理費などが含まれていないケースも多いため、見積書の内訳には十分な注意が必要です。また、勾配調整や防水層の厚み指定などのオプションによっても費用は変動します。

見積もり時の注意点

見積もりを依頼する際には、以下の点に注目して内容を精査しましょう:

- 下地処理や補修の有無:既存の下地に劣化が見られる場合、補修費用が別途加算されます。ひび割れや凹凸が多い場合にはその分コストも増加します。

- 足場の設置費用:3階建て以上の建物や安全帯が必要な現場では足場の設置が必須となり、10万円〜20万円程度が上乗せされることもあります。

- 施工面積の実測:図面上の面積よりも、実際の塗布面積が大きくなるケースが多く、正確な現地調査が不可欠です。

- トップコートの種類とグレード:遮熱性や耐久性に優れたハイグレード品を選ぶと、1㎡あたり数百円〜1,000円程度の価格差が出ることがあります。

- 保証内容やアフターサービスの有無:同じ金額でも、保証期間や施工後の点検体制が異なるため、トータルの価値を比較する視点が大切です。

複数業者に相見積もりを依頼することで、単純な価格だけでなく、提案内容・説明の丁寧さ・信頼性・アフター体制などを総合的に評価することができます。価格の安さだけでなく、「納得できるかどうか」が大切な判断基準になります。

ウレタン防水が向いている建物・場所

ウレタン防水は、その高い施工自由度と柔軟性により、さまざまな建築構造や形状に対応できる万能な防水工法といえます。特に以下のような環境や用途で効果を発揮します。

- 屋上(RC造・鉄骨造・木造):複雑な形状でも継ぎ目のない塗膜を形成でき、外観を損なわず美しく仕上げられます。

- バルコニーや庇(ひさし):面積が小さく、入り組んだ立ち上がりが多い場所でも、ローラーや刷毛で丁寧に塗布できるため適応性が高いです。

- 集合住宅・賃貸アパート・中低層ビル:長期メンテナンスの観点から再施工のしやすさが重視される現場で好まれます。

- 工場・倉庫・商業施設の屋上:広範囲であっても施工可能で、通気緩衝工法を組み合わせれば湿気による膨れを防ぎ、長寿命化が図れます。

- 木造住宅:ウレタン層は軽量であるため、建物全体への負担が少なく、木造の戸建てにも導入しやすいという特徴があります。

これらに加えて、ウレタン防水は「美観を保ちたい」「将来の補修を簡単にしたい」「勾配の少ない屋根にも対応したい」といったニーズに柔軟に対応できる点も評価されています。

よくある質問(FAQ)

Q. ウレタン防水の工期はどのくらいかかりますか?

A. 通常、30㎡〜50㎡程度であれば3〜5日程度が施工期間の目安です。下地処理の状態や天候によっては1週間以上かかることもあります。特に雨天や低温時には乾燥に時間がかかるため、スケジュールには余裕をもっておくことが大切です。

Q. ウレタン防水はDIYでも施工できますか?

A. 市販のウレタンキットを使えばDIYも不可能ではありませんが、防水層の厚みが不均一になったり、下地処理が甘く剥がれが発生したりといったトラブルも起こりやすいため、プロに依頼するのが安心です。特に屋上や外壁など雨水の侵入が命取りになる部位では、プロの手による施工が推奨されます。

Q. トップコートだけの再施工はできますか?

A. はい、防水層自体が健全であればトップコートのみの塗り直しで対応可能です。表面の色あせ・艶消失・摩耗が見られたら早めにトップコートを再施工することで、防水層の劣化を未然に防ぐことができます。目安としては5年ごとのメンテナンスが理想です。

Q. 保証期間はどのくらいですか?

A. 業者によって異なりますが、一般的には5年〜10年程度の保証が付与されます。保証内容には施工ミスに起因する漏水や早期剥離の無償補修などが含まれることが多いですが、経年劣化や天災による損傷は対象外となるケースもあるため、契約時に詳細を確認することが重要です。

Q. 他の工法からウレタン防水に切り替えることは可能ですか?

A. 可能です。既存がシート防水やアスファルト防水であっても、下地の状態を整えたうえでウレタン塗膜防水を施工することができます。ただし、既存防水層の撤去が必要な場合や、通気緩衝工法を選択する場合には、工程が増える分だけ費用と日数が加算されます。

ウレタン防水は柔軟性と補修性に優れた選択肢|まとめ

ウレタン防水は、複雑な建物形状や施工条件に柔軟に対応できる点において非常に優れた防水工法です。塗膜の一体感、美観、補修のしやすさ、そして費用面でのバランスも取れており、新築・改修を問わず多くの建物で採用されています。

一方で、施工品質が仕上がりに大きく影響するため、業者選定の段階で経験や実績、保証体制などをしっかりと見極める必要があります。また、トップコートの定期的な塗り直しや点検を怠ると、せっかくの防水層も早期に劣化してしまう可能性があるため、計画的なメンテナンスが不可欠です。

防水工事は建物の資産価値を守る重要な要素です。ウレタン防水を導入することで、見た目と機能の両面を兼ね備えた快適で安心な住環境を実現できます。専門業者への相談や定期点検を通じて、長持ちする防水対策をぜひ進めていきましょう。