木造住宅の寿命を大きく左右する防水工事は、屋根やバルコニー・ベランダ、そして陸屋根やルーフバルコニーなど、様々な箇所で適切な防水が必要です。特に木造住宅は雨漏りに弱いため、早めの対策が重要です。

防水工事にはFRP防水・シート防水・ウレタン防水・アスファルト防水など、多彩な選択肢があります。屋上防水やベランダ防水の方法は、建物の構造や用途によって異なるため、専門家のアドバイスが欠かせません。

本記事では各工法の特徴や費用、そして下地処理の重要性について詳しく解説します。さらに工事別のメリット・デメリットを比較し、あなたの家に最適な防水対策を見つける手助けをします。木造住宅の美観と耐久性を高める、最適な防水工事選びの参考にしてください。

目次

木造住宅の防水工事の重要性

木造住宅では、定期的な防水工事や修繕が重要です。

まずは、木造住宅における防水工事の重要性を解説します。

木造住宅の防水工事で建物の寿命が延びる

一般的な住宅における防水工事の定義とは、ベランダやバルコニー、屋上に対する工事のことを指します。

近年、建物の外側に張り出したバルコニーからの雨漏りが問題になっています。

問題の発生に伴い、防水工事も見直されてきました。

従来の防水工事よりも、現在の工事は効果が上がり、バルコニーから雨漏りするケースは年々減少しています。

特に、木造住宅のバルコニー防水は建物の寿命を延ばすことにつながるでしょう。

木造住宅の防水工事によって利便性を維持できる

最近は、木造住宅でも屋上のある家が増えています。木造の場合は、特に屋上防水が有効です。

屋上付きの家は、バーベキューや子供用プールに使えます。特に敷地が狭い場合は、見晴らしの良いオープンスペースを有効活用できるでしょう。

ただし、屋根は雨風の影響を最も受けやすい部分です。

平らな屋根では、通常の三角屋根よりも雨漏りのリスクがあります。

そのため、屋根の雨漏りを防ぐための屋上防水工事を行うことが重要です。

健康被害の防止を見据えた木造住宅の防水工事

雨漏りが起こると、室内の湿度が上がり、壁や天井にカビを発生させます。目立った雨漏りがなくても、クロスと壁の間にカビが発生して、目立ちにくい場合もあります。

壁紙を剥がすとカビがびっしりと生えていた、という事例も少なくありません。

また、カビの発生はダニの増殖のリスクもあります。ダニはカビを栄養に生息し、アレルギーの原因にもなります。

カビは建築材である接着剤や塗料、木材、汚れなどをエサにして増殖します。

カビの発生

カビは湿度の高い室内に発生し、建築材である接着剤や塗料、木材、汚れなどをエサにして増殖します。

カビが増殖した室内には、胞子が空気中に舞い吸い込んでしまうと以下のような健康被害をもたらす可能性があります。

- 気管支喘息

- アレルギー性鼻炎

- 過敏性肺炎

- 角膜炎

- アレルギー性皮膚炎

これらの症状は特に免疫力の少ないお年寄りや、子供の健康に悪影響を与え、放っておくと健全な生活を送ることが難しいことが考えられます。

カビを室内で見つけた際は、早急な対策が必要です。

ダニの発生

ダニは人やペットを介して室内に持ち込まれ、カビを栄養にして増殖します。ダニが増殖する条件は、室温20℃~30℃、湿度が60%~80%です。

特に日本の住宅は気密性に優れているため、ダニにとって好都合な住処なのです。

そこに雨漏りという高い湿度をもたらす条件が加わると、さらにダニが増殖する条件が整ってしまいます。

ダニはアレルゲンを持っていて、空気中に舞った細かく砕かれた糞や死骸を吸い込んでしまうと、ぜんそくやアトピー性疾患の症状を引き起こす原因となります。

木造住宅の防水工事はシロアリ対策につながる

雨漏りで湿った木材はシロアリの大好物です。柱などの木材だけではなく、断熱材や電線をかじられることもあり、住宅が傷む原因になります。

シロアリが侵入すると、大切な住まいの資産価値が下がるだけではなく、地震や台風などの自然災害に耐えきれず、住宅の倒壊に発展する可能性も高まります。

雨漏りが発生した家では、雨漏りによる腐食と、シロアリによる被害の同時進行がおこる可能性があるため、早めの対策をおすすめします。

木造住宅で雨漏りが起こる原因|防水工事が必要な理由

木造住宅で雨漏りが起こる原因は様々です。

雨漏りの原因は屋根からの漏水だけだ、と考えている方は、もう少し視野を広げ、雨漏りの原因について考えてみましょう。

屋根材の劣化

雨漏りの原因として、屋根材の劣化が大きな要因になることが多いです。

屋根材といっても、範囲は大きいので、下記の3つにわけて紹介します。

屋根仕上げ材の劣化

屋根の表面には、雨風の影響を広い範囲で受ける仕上げ材が張られています。

例えば、最近の木造住宅で多く使われているスレート屋根は経年劣化によりひび割れを起こしやすく、そのひび割れから雨水が侵入し、雨漏りの発生へとつながることがあります。

古いスレー屋根は、水を吸収しやすく、湿潤状態になり、下地へと水を侵入させやすくするのです。雨漏りは急に発生するのではなく、じわじわと進行する屋根材の劣化により発生するのです。

屋根の仕上げ材は、スレート屋根以外にも、瓦屋根も劣化によりひび割れが発生し、板金屋根も劣化すると錆びによる穴あきが起こり、漏水が起こりやすくなります。

屋根の仕上げ材の下には防水シートが設置されていますが、水の侵入を許してしまった屋根ではこの防水シートも同様に劣化してしまい、雨漏りを防ぐことはできません。

板金の劣化

屋根の形状がシンプルであれば雨漏りしにくく、複雑であれば雨漏りがしやすくなります。

板金は、屋根どうし、屋根と壁のつなぎ目に使われることが多く、この板金が錆びたり変形することによって雨水が侵入し、雨漏りへと発展します。

板金の劣化も屋根の仕上げ材と同様、じわじわと劣化が進むことが特徴です。

天窓の取り合いシーリングの劣化

天窓が取り付けられている屋根には雨漏りの可能性が高まります。

天窓の周辺には屋根との隙間を埋めるために、防水施工としてシーリングが施されていますが、このシーリングが劣化するとそこから雨水が侵入することが考えられます。

また、天窓の枠が劣化してしまう事も雨漏りの原因になり得ます。

サッシの不具合

雨漏りといえば原因は屋根にある、とお考えの方も多いでしょう。しかし、雨漏りは外壁にあるサッシが原因で起こることがあります。

サッシの枠や、サッシと外壁を埋めるシーリングが劣化することで雨水の侵入が起こります。

サッシやその廻りのシーリングは、外壁や屋根と同様に、日々紫外線や雨風の影響を受けていて、劣化しやすく、5年〜10年での点検が必要です。

比較的新しい状態で雨漏りが発生した場合、施工不良も考えられるので、施工会社にすぐに問合せてみましょう。

外壁の劣化・破損

木造住宅の雨漏りの原因は、外壁の劣化や破損が原因で起こることもあります。

例えば、モルタルという外壁材を使用している場合はひび割れが発生しやすく、タイルを使用している場合もひび割れ、欠けなどの破損が考えられます。

少しの隙間から雨水が侵入し、壁の内側を通って室内への雨漏りへと発展します。

ベランダの排水溝

ベランダも屋根、外壁と同様に厳しい自然環境にさらされていて、劣化しやすい状況下にあります。

また、排水溝には落ち葉や土、虫の死骸が詰まりやすく、溜まった雨水が逃げ場を失い、長くベランダに滞留することで細かな外壁の隙間などに侵入し、雨漏りにつながります。

特に排水溝が詰まることは高い確率で起こるので、日々の注意が必要です。こまめな掃除を心掛けましょう。

また、排水溝廻りの床の劣化にも気を配っておきましょう。水が集まりやすい場所は劣化が進みやすく、下地に水が浸透している場合も考えられます。

木造住宅に行う防水工事の施工箇所

木造住宅に防水工事を施す場合、どのような箇所に注目するべきなのか、紹介します。

施工業者への依頼や打ち合わせがスムーズになるよう、理解を深めておきましょう。

木造住宅に行う防水工事の施工箇所1.ベランダ・バルコニー

木造住宅への防水工事は、ベランダ・バルコニーに施す場合が多いでしょう。

なぜなら、ベランダ・バルコニーは住宅の外部に取り付けられていて、厳しい自然環境にさらされているからです。

そのため、排水溝や床の表面などが劣化しやすく、経年による防水効果の薄れが考えられるからです。

排水溝は雨水が溜まりやすく、床は強い紫外線や雨風の影響を受けやすいなど、ひび割れがみられるようになれば要注意です。

特に木造住宅にとって、雨水の侵入は木材を腐食させる要因になります。

ベランダの床のひび割れなどが室内への雨漏りに発展する前に、施工業者に一度見てもらうことをおすすめします。

ベランダ・バルコニーの防水効果を保ち、雨漏りを防ぐためにも、定期的な防水工事を考えましょう。

木造住宅に行う防水工事の施工箇所2.屋根

木造住宅の屋根に防水工事を施すことは重要です。なぜなら、屋根材や屋根に付随する樋などが劣化すると、雨水が下地である防水シートなどに到達し、室内への雨漏りに発展することが多いからです。

屋根材などの劣化により雨水は防水シートを劣化させ、防水機能を弱めます。

防水機能を失った箇所から雨水は浸水し、天井や壁の内部を伝って室内へと到達し、雨漏りとして症状が出た時には、すでに木材を腐食させている場合も少なくありません。

躯体が弱っている木造住宅は、地震や台風などの被害を受けやすいといえます。

劣化が進んだ状態を放置していると、防水工事の施工方法にも違いが出てきて、費用も大きくなるでしょう。

屋根は目視で劣化を確認できる場所ではなく、そのうえ定期的な防水工事が必要なので、施工業者とのコミュニケーションも大切になってくる場所でもあります。

木造住宅に行う防水工事の施工箇所3.屋上(陸屋根)

木造住宅にも屋上が設置されている場合も、雨漏りが起こり得る要因が多く考えられます。

住宅における屋上は、陸屋根とも呼ばれ、平らな屋根の形状を指します。傾斜のある三角屋根よりも、雨水がたまりやすく、紫外線や強風の影響を受けやすい形状のため、防水施工には注意を払わなければいけません。

屋上の防水工事は、屋上防水と呼ばれ、床の下地には防水層が設置されています。

防水層にもさまざまな種類があり、メンテナンスのための防水工事となると、既存の防水層に合わせた工法が採用されます。

屋上の防水層の劣化を遅らせるためには、定期的に床の表面にトップコートを塗付するなど、定期的なメンテナンスが有効な防水対策だといえます。

ベランダ・バルコニー、外壁などと同様、劣化を放置すると防水工事の工期は長くなり、費用の負担は大きくなることが考えられます。

防水工事の専門業者のアドバイスも数社聞いてみるといいでしょう。

木造住宅に行う防水工事の施工箇所4.外壁

木造住宅の雨漏りは屋上、屋根やベランダ・バルコニーが原因で発生することが多いですが、外壁の劣化が原因になることも少なくありません。

外壁も例に漏れず、厳しい自然環境にさらされていて、地震などの揺れによっても影響を受けやすく、劣化が進み、ひび割れが発生します。

外壁の防水工事は、モルタル、コンクリート、ALCパネルであれば、塗装を施すことで外壁への雨水の浸透を防ぎます。防水性のある塗料を外壁に塗付し、厚みのある塗膜を作り、防水機能をもたらします。また、タイル面であればシーリングを打ち替えることで目地から雨水が侵入するのを防ぐことができます。

ただ、外壁の劣化が進み、ひび割れや欠損が目立つ場合は補修してから塗装を施します。外壁の防水工事は外壁塗装というおおきなくくりとして考えられることが多いです。

木造住宅に行う防水工事の施工箇所5.窓

木造住宅における防水工事は、窓についてもしっかり対策をしておきましょう。

前述の通り、サッシ廻のシーリングの劣化が原因で雨水が室内に侵入し、雨漏りに発展することが考えられます。

外壁の塗装を考える際には、サッシ廻りのシーリングが劣化していないかも確認しておきましょう。

木造住宅におすすめの防水層工事

木造住宅におけるベランダ・バルコニーや屋上への防水工事にはさまざまな工法がある、と紹介しましたが、実際、どのような施工法があるのでしょうか。

一つずつその特徴や、メリット・デメリットを紹介します。

FRP防水|木造住宅でも普及中の工事

近年、木造住宅では「FRP防水」という工法が普及しています。

FRP防水でも定期的なメンテナンスが必要で、メンテナンスを怠れば雨漏りによって建物はすぐに劣化してしまうでしょう。

ここでは、FRP防水の特徴と正しいメンテナンス方法について解説します。

FRP防水のメリット

FRP防水とは、プラスチックにガラス繊維を混ぜて強度を高めた素材で防水層を形成する工法です。

プラスチック素材のため継ぎ目がなく、防水性の高い仕上がりになります。

FRP防水は軽量で、複雑な形状にも柔軟に対応できるため、木造住宅のバルコニーの防水工事として最も多く採用されています。

多少の臭いはありますが乾きが早く、1~2日程度で完了することが特徴です。

木造住宅のベランダ防水は、梅雨時期の天候によって工程が変わりますが、短時間で完了するため手軽に選択できるというメリットがあります。

FRP防水のデメリット

FRP防水は、紫外線の影響を受けやすいというデメリットがあります。

紫外線が原因で劣化するとヒビ割れが起こりやすく、ヒビ割れから雨水が染み込み、建物の劣化が急速に進むため注意が必要です。

ヒビ割れしやすいFRP防水は、紫外線から保護するトップコートを塗ることでヒビ割れを防ぎ、防水効果を維持できます。

ただし、トップコートは定期的に塗り直さなければなりません。

FRP防水の防水寿命は約10年といわれていますが、5年に1回程度の定期的なメンテナンスが必要です。

シート防水|木造住宅でも使えるゴムやビニール製工事

木造住宅のシート防水は、ゴムシート防水と塩化ビニールシート防水に分けられます。

それぞれのシートにも種類がありますが、基本は下地に防水シートを接着剤で貼り付ける方法です。

木造住宅の屋根防水工事の多くは、シート防水工法で行われています。

シート防水のメリット

FRP防水よりも紫外線や熱に強く、耐久性にも優れているため、紫外線の影響が懸念される屋上に適した工法です。

比較的安価で工期も短く、面積が広い部分で選ばれやすいといえるでしょう。

シート防水のデメリット

防水期間はFRP防水と同程度ですが、シートが破れた場合でも部分的な補修であればFRP防水の方が適しています。

シート防水の場合は、シートごと交換しなければなりません。

木造住宅の屋上防水はシート防水が多く、定期的にメンテナンスを行います。

破れがないか、排水路にゴミがたまっていないかなど、定期的にチェックすることが大切です。

すぐに補修をしなくても、不具合が発生したり、防水効果が低下したりすることがあります。

不具合を見つけた場合は、専門業者に見てもらい、今後の対策を相談する方法がよいでしょう。

ウレタン防水|木造住宅で高い防水性を発揮する工事

ウレタン防水では、液体の防水材を数回重ね塗りし、塗膜による防水効果を得る方法です。

塗装が固まると、伸縮性があるゴム状の防水層ができあがり、継ぎ目がないため高い防水効果が期待できます。

ウレタン防水のメリット

ウレタン防水は比較的リーズナブルで、短期間で施工が終わる点がメリットです。

さらに、現在ある防水層を取り除く必要がなく、重ね塗りができ、費用を抑えられます。

また、継ぎ目がないため、仕上がりがきれいなこともメリットだといえるでしょう。

ウレタン防水のデメリット

ウレタン防水は、すべて手作業で実施するため、職人の技術力で仕上がりに差が出やすい点がデメリットです。

ウレタン防水の施工に慣れており、技術力が高い職人に依頼する必要があります。

木造住宅にFRP防水工事は不向き?

木造住宅の防水工事のおすすめとして、前項でFRP防水を紹介しました。

FRP防水とは、プラスチックにガラス繊維をまぜた素材で、強度の高い防水層を形成する工法のことを指します。

多くの木造住宅のベランダ・バルコニーや屋上で施工されているFRP防水ですが、施工業者によっては下記の理由で木造住宅にはFRP防水は不向きだ、という意見もみられます。

- 木造住宅の揺れに追従できない

- 紫外線に弱い

- メンテナンスや維持に手間がかかる

FRP防水層は、硬くて丈夫だという利点がある半面、木造住宅の特徴である「揺れ」に対応しない、という弱点があります。細かな揺れが原因でFRP防水の表面にひび割れが生じるためです。

また、住宅のベランダ・バルコニーや屋上は紫外線の影響を受けやすく、定期的なトップコート塗付などを施さないと劣化が進むことも指摘されます。

住宅の環境によっても防水層の種類は向き、不向きがあるので、木造住宅のベランダ・バルコニーや屋上にFRP防水を考えている方は一度防水工事の専門業者に相談してみましょう。

木造住宅の屋根・屋上防水工事の費用

屋根・屋上における防水工事の種類と費用の目安・耐用年数を表にまとめました。

木造住宅の屋上防水の費用目安

屋上防水の費用の目安は以下の通りです。

| 防水工事の種類 | 費用の目安(/㎡) | 耐用年数 |

| ウレタン防水 | 約7,500円 | 10年程度 |

| シート防水 | 約8,000円 | 10年から15年 |

| FRP防水 | 約9,000円 | 10年程度 |

| アスファルト防水 | 約8,000円 | 15年から25年 |

木造住宅の屋根防水の費用目安

木造住宅での屋根の防水工事を施す場合、屋根の劣化状況に応じて、塗装やカバー工法、葺き替えなど、施工業者と顧客が相談の上、決めた工法を施します。

屋根の塗装工事は、屋根の防水工事の中でも最も低価格で抑えることができる防水工事です。

屋根の塗装工事の費用や、耐用年数は塗料の種類によって大きく変わります。

屋根塗装に掛かる費用を塗料別にまとめました。

| 塗料の種類 | 費用の目安(/㎡) | 耐久年数 |

| ウレタン | 約2,000円 | 約5年 |

| シリコン | 約2,500円 | 約7年 |

| フッ素 | 約4,000円 | 約10年 |

屋根の塗装は塗料の種類と、屋根材の種類によって金額が変わります。また、屋根の塗装には足場を組む必要があるため、さらに費用の追加が必要です。

次に、屋根の葺き替えの費用を表にまとめました。

屋根の葺き替えは、最も屋根の劣化が進んでいる場合に採用される施工法です。屋根の塗装工事と同様、足場を組む必要があり、また廃材も多く出る工法です。

足場費用以外にも、廃棄物処理費用も見積もっておかなければいけません。

| 屋根の種類 | 費用の目安(/㎡) | 耐用年数 |

| 瓦・スレート屋根 | 約15,000円 | 約25年 |

| アスベスト含有屋根 | 約18,000円 | 約30年 |

| 土葺き屋根 | 約20,000円 | 50年以上 |

費用や耐用年数はあくまで目安に過ぎず、特に耐用年数は環境やメンテナンスの頻度によっても大きな差が出ます。

足場の組み立てに掛かる費用、養生費、廃棄物処理費用も忘れずに予算を組みましょう。

また、屋根の防水施工の手段の一つに、カバー工法というものがあります。カバー工法は屋根の劣化がひどくない状態なら施工が可能です。

費用の目安としては屋根塗装よりも高く、屋根の葺き替えよりも安いことがいえます。カバー工法のおおよその相場は1㎡あたり9,000円程度で、足場組立費用が加算されることは忘れないようにしましょう。

木造住宅の外壁に関する防水工事費用

次に、木造住宅の外壁に掛かる防水工事の費用を表にまとめました。

塗装の場合は、塗料の金額が大きく関わってくる工事です。

足場費用や、外壁の劣化状況によって費用が加算されます。

| 工事内容 | 外壁の種類 | 費用の目安(/㎡) |

| 防水塗装 | モルタル、ALCパネル、コンクリート | 6,000~7,000円 |

| 一般的な外壁塗装 | サイディング、モルタル、ALCパネル、コンクリート | 3,500円~ |

| サイディング張替 | サイディング | 14,000~ |

| ひび割れ補修(シーリング) | モルタル、ALCパネル、コンクリート | 2,500円 |

| 目地・サッシ廻りシーリング打替 | ALCパネル、コンクリート | 950円~1,200円 |

外壁の防水工事は外壁の材質や劣化状況によって金額に大きな差が出ます。

廃材処分費用なども含めると、一戸建ての外壁塗装のおおよその目安は、60万円から100万円になります。

おおよその費用を事前に把握すると、計画的な資金計画で住宅の資産価値の維持が可能になりますね。

木造住宅のシーリング防水工事

外壁や屋根の防水工事にはシーリング工事は欠かせません。シーリングとは、隙間や接合部をシリコンやポリウレタンで埋める工事のことを指します。

建物内部への雨水の侵入を防ぐシーリング工事の費用相場を紹介します。

既存のシーリングを撤去し、完全に入れ替えるよりも、上から補修する増し打ちの方が安く費用を抑えることができます。

| 施工方法 | 費用の目安(/m) |

| シーリング打ち替え工事 | 900円~1,200円 |

| シーリング増し打ち | 500円~900円 |

木造住宅の雨漏り応急処置|防水工事前の対応

これまで、木造住宅における雨漏りの原因や部位、その補修方法、補修にかかる費用の目安などを紹介してきました。

雨漏りが発生して、業者に補修を依頼するまでの間、ご自身で応急処置をしなければいけませんね。

突然の雨漏りに慌てず冷静に対応できるよう、応急処置方法を紹介します。

ブルーシートを被せる

雨漏りが発生した場合、屋根などにブルーシートを被せると広範囲での処置が可能です。

どこが原因で雨水が侵入しているのか、分からない状態では広範囲での処置がおすすめです。

また、ブルーシートが風などで飛ばされないよう、土嚢などをおもしにしてしっかりと固定しましょう。また、晴れの日は内部に湿気がこもらないようにブルーシートを撤去し、カビやコケが生えるのを防ぎましょう。

防水テープを被せる

雨漏りの原因の箇所が限定している場合、防水テープを被せることをおすすめします。

防水テープはホームセンターなどで購入可能で、油分に弱い特徴があります。防水テープを被せる前には油分をしっかり拭き取りましょう。

また、防水テープは雨水の流れに逆らって貼っていくことがポイントです。

バケツを使う

雨漏りが発生した場合、まずは床などが水浸しにならないような対応が必要ですね。それには、バケツや雑巾、ブルーシートなどが適しています。

バケツに落ちた水の跳ね返りなどにも気を配り、床や畳が腐食しないようにしましょう。

防水工事をするなら安心の自社施工!新東亜工業へ

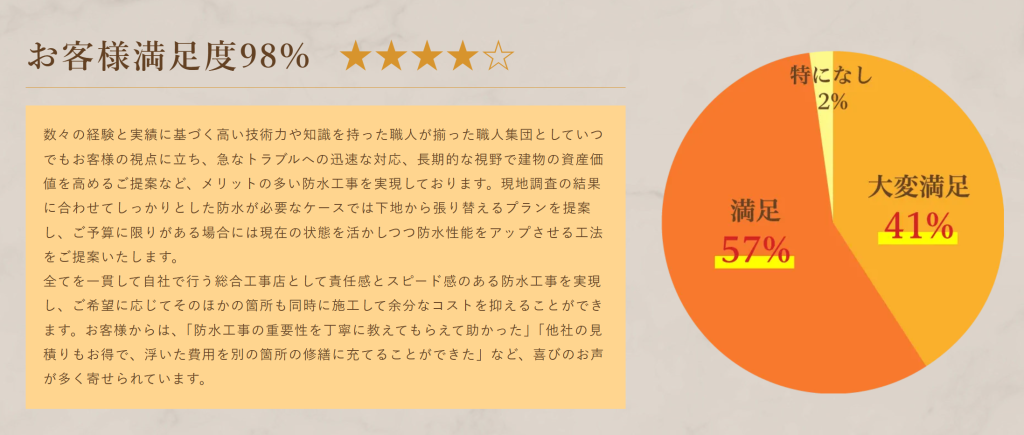

新東亜工業は、東京を中心にマンションやビルの大規模修繕工事や防水工事を専門とする総合工事店です。自社施工による中間マージンゼロ、コスト削減や高品質な施工で、多くの顧客から高い評価を得ています。

建物の老朽化に伴い、屋上や外壁からの雨漏りは深刻な問題となります。新東亜工業では、建物の種類や周辺環境に合わせた最適な防水工事を提案し、建物の寿命を延ばし、資産価値を守るサポートを行っています。

防水工事をお考えの方、ぜひ新東亜工業にお気軽にご相談ください!

新東亜工業の強みとは?

新東亜工業ではマンションの大規模修繕や防水工事において3つの強みを持っています。

- 自社施工によるコスト削減

- 高い技術力と迅速な対応

- 幅広いサービス提供

新東亜工業の強みについて、それぞれ詳しく解説していきます。

新東亜工業の強み1.自社施工によるコスト削減

新東亜工業では、ほぼ全ての工事を自社の職人が一貫して行っており、外部業者を挟むことがありません。そのため、中間マージンゼロを実現し、余計な費用を削減することが可能です。この自社施工体制により、高品質な施工を適正価格で提供しています。

さらに、自社職人が全工程を担当することで、施工内容の細部にまで目が行き届き、確実で丁寧な仕上がりを実現します。お客様に信頼される工事を提供するため、コストパフォーマンスの高いサービスを追求していることが新東亜工業の大きな強みです。

新東亜工業の強み2.高い技術力と迅速な対応

新東亜工業は、豊富な実績と高い技術力を誇る職人集団が在籍しており、建物の状態を正確に診断した上で、最適な施工プランを提案します。そのため、雨漏りや防水トラブルの根本原因を的確に解決できます。

さらに、緊急の雨漏り修理にも迅速に対応しており、最短で翌日に調査と見積もりを行うスピーディなサービスを提供します。このように、技術力と対応力を兼ね備えた新東亜工業は、安心して任せられるパートナーです。

新東亜工業の強み3.幅広いサービス提供

新東亜工業では、防水工事だけでなく、外壁塗装や屋根工事、シーリング工事など、建物の総合的なメンテナンスを一貫して提供しています。この幅広いサービスにより、建物全体の状態を総合的に管理できるため、複数の業者に依頼する手間を省きます。

また、各作業間の連携もスムーズに進めることができるため、工事の効率性が向上し、お客様にとっても負担が軽減されます。新東亜工業の包括的な対応力が、安心して任せられる理由の一つです。

防水工事において新東亜工業が選ばれるポイント

新東亜工業では、綿密な現地調査、丁寧な下地処理などの多くのこだわりを持っており、多くのお客様にお喜びの声をいただいております。

- 綿密な現地調査

- 丁寧な下地処理

- 幅広い防水工法の対応

- アフターサービスの充実

- ドレーンの清掃と水はけ対策

- お客様に寄り添った対応

防水工事において新東亜工業が選ばれる理由は、その技術力とお客様に寄り添ったサービスにあります。

まず、綿密な現地調査を実施し、建物の状態や周辺環境を正確に診断することで、最適な防水工法を提案します。この診断により、雨漏りの原因を根本から解決し、防水性能を最大限に引き出すことが可能です。

施工においては、丁寧な下地処理を徹底することで、防水層の密着性と仕上がりの美しさを実現します。

さらに、施工後のメンテナンスにも対応し、定期点検やアフターサービスを通じて長期的な建物の保護をサポートします。

また、ドレーンの清掃や細部への配慮も怠らず、雨漏りや水はけの問題に対して万全の対策を行っています。

新東亜工業は、ウレタン塗膜防水やシート防水、アスファルト防水、FRP防水といった幅広い工法を取り揃えており、建物やお客様のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。

このような確かな技術と充実したサービスが、多くのお客様から信頼を得ている理由です。

新東亜工業の防水工事の施工事例

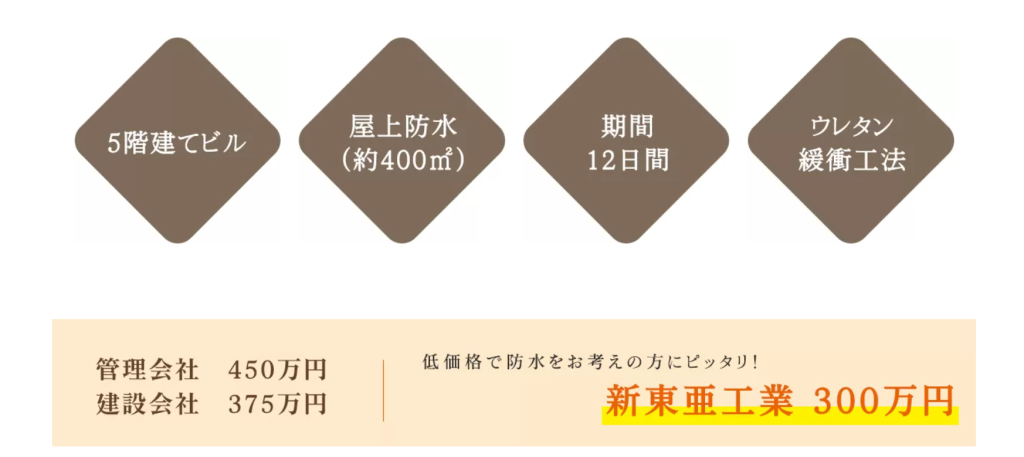

ここでは、新東亜工業における東京都西東京市の防水工事の施工事例を紹介します。

ビル屋上の防水工事において、高圧洗浄や下地調整などの補修後、ウレタン防水塗装を行いました。

新東亜工業は、これまでに東京都内を中心に多くのマンションやビルの防水工事を手掛け、その実績は施工事例ページで確認できます。雨漏りなどでお困りの際は、ぜひ新東亜工業へご依頼ください。

新東亜工業の防水工事の費用について

5階建てビルの屋上防水工事の費用相場は、一般的に建設会社では約375万、管理会社では約450万程度かかります。しかし、新東亜工業なら約300万円程度で実施することも可能です。

なぜ、他社よりも費用を安く提供できるのか、その理由をご説明します。

新東亜工業では、防水工事を自社の職人が一貫して担当するため、中間業者を介さず、中間マージンが発生しません。この自社施工体制により、余分なコストを削減し、適正価格での施工を実現しています。また、長年の経験と技術力を活かし、効率的な作業工程を確立しているため、無駄のない施工が可能です。さらに、防水工事に必要な材料も厳選して仕入れコストを抑えつつ、高品質な材料を使用しています。これらの要因が、費用を安く抑えながら高い品質を保つ理由となります。

具体的な料金は、現地調査後にお見積もりを提供しますので、防水工事を検討されている方はぜひ、ご相談ください。

※防水工事の費用相場は、施工範囲や工法により異なります

防水工事の料金表

新東亜工業における防水工事の費用相場は以下になります。

| 規模 | 内容 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 4階建 | ウレタン防水工事 | 80〜100万円程度 |

| 3階建 | 屋上塩ビ防水工事 | 60万円程度 |

新東亜工業の防水工事の流れ

新東亜工業における防水工事の流れを解説します。

- STEP

防水面の洗浄

まず、高圧洗浄機を使用して、施工箇所の汚れや古い塗膜、ホコリ、コケなどを丁寧に取り除きます。この工程により、防水層と下地の密着性が向上し、施工後の耐久性が大幅にアップします。また、汚れをしっかりと落とすことで、防水材がムラなく塗布されるため、仕上がりも美しくなります。徹底した洗浄作業は、防水工事の品質を左右する大切なステップです。

- STEP

下地処理

防水材がしっかり密着するためには、下地の状態を整えることが欠かせません。ひび割れや凹凸がある場合は、樹脂モルタルや補修材を使用して平滑に仕上げます。また、下地に含まれる水分量を確認し、必要に応じて十分に乾燥させることで、防水材の効果を最大限に引き出します。これらの作業を丁寧に行うことで、防水層の耐久性と施工後のトラブル防止につながります。下地処理は、防水工事の成功を支える基盤となる重要な工程です。

- STEP

塗布

事前に整えた下地に対し、ウレタン樹脂やアスファルト、シート防水材など、建物に最適な防水材を丁寧に塗布します。塗布は複数回に分けて行い、厚みを均一に仕上げることで、防水層の耐久性を高めます。また、施工箇所の形状に応じて細かい部分や角もしっかりと塗布し、隙間のない防水層を形成します。この丁寧な塗布作業が、雨漏りを防ぎ長期間建物を守る鍵となります。

- STEP

中塗り

下塗りで整えた基盤の上に、防水材を均一に塗布することで、厚みを増しながら防水層を強化します。中塗りでは、下地と上塗りをしっかり密着させる役割も果たしており、施工箇所全体にムラなく塗ることが求められます。また、この工程で仕上がりの凹凸を整え、防水層の一体感を高めます。丁寧な中塗り作業が、雨漏りを防ぐ耐久性の高い防水層の形成に繋がります。

- STEP

トップコート

トップコートは、防水層を保護し、美しい仕上がりを実現する最終工程です。中塗りまでで形成された防水層の上に、紫外線や風雨に強いトップコート材を塗布することで、耐久性と防水効果をさらに向上させます。また、トップコートには防水層の劣化を抑え、色褪せやひび割れを防ぐ役割もあります。この工程を丁寧に行うことで、建物の防水性能を長期間維持できるとともに、見た目にも美しい仕上がりを提供します。

建物の防水は、単にシートや塗膜を施工するだけでなく、施工箇所の下地処理をしっかり行う事が重要です。新東亜工業では、細部まで徹底的に処理を行ってまいります。

防水工事に関するご相談・ご依頼は、お客様満足度98%の新東亜工業へ!

防水工事や大規模修繕工事に関する相談や見積もり依頼は、公式サイトの問い合わせフォームや電話で24時間受け付けています。建物のメンテナンスや雨漏りでお困りの方、屋上や屋根、ベランダなどに少しでもご不安をお感じでしたら、ぜひ新東亜工業にご相談または調査をご依頼ください。

防水工事でよくある質問

Q

防水工事の種類にはどんなものがありますか?

A

主な防水工事の種類には、ウレタン防水、シート防水、アスファルト防水、FRP防水などがあります。それぞれの工法にはメリットとデメリットがあり、適した場所や耐用年数も異なります。

Q

防水工事の費用はどのくらいかかりますか?

A

工法や使用する材料、建物の状態によって異なりますが、一般的には1㎡あたり4,000円〜7,000円程度が相場です。

Q

工事の期間はどのくらいかかりますか?

A

工法や天候、建物の規模によりますが、通常は数日〜1週間程度で完了することが多いです。

Q

工事中の生活にどんな影響がありますか?

A

騒音や臭気が発生することがありますが、できるだけ負担を軽減するよう配慮しております。また、バルコニーや屋上の使用が一時的に制限されることがあります。

Q

防水工事のタイミングはいつが良いですか?

A

一般的には10年〜15年ごとに定期的なメンテナンスが推奨されています。また、ひび割れや雨漏りが発生した場合は早急に工事を行うことが重要です。

木造住宅の維持には定期的な防水工事が重要

木造住宅の防水工事を施しても、徐々に経年劣化します。

木造住宅はもともと雨漏りしやすく、定期的なメンテナンスが欠かせません。

劣化症状は目視で確認が可能なため、こまめにチェックしましょう。

木造住宅の防水機能が気になる方は、専門業者に相談する方法がおすすめです。

専門業者は、塗装工事や防水工事の知識で、木造住宅の雨漏りの原因、劣化状況を的確に判断します。

豊富な知識と親身な対応で悩みを解決してくれるため、木造住宅の防水工事を検討している方は気軽に相談してみましょう。